如果你曾親歷過上世紀末的臺灣,就算沒聽過平凡和陳淑芬這組創作搭檔的名字,也一定看過他們的作品。不誇張地形容,他們兩人筆下的插畫創作,幾乎就是90年代日常風景的一部分。作為「插畫家」的平凡和陳淑芬,是回顧或研究解嚴後臺灣大眾流行文化時,不能跳過的名字。

或許因為插畫的表現過於亮眼,人們往往忽略了這對創作組合對於漫畫的投入。或者更精準地說,在「插畫家」的身分之下,他們作為「漫畫家」的本質被忽視了。

平凡出生於臺北,1980年代就讀培育無數臺灣圖像創作者的復興美工。也因為復興美工高手如雲,所以取了「平凡」這個筆名來提醒自己。離開學校後,他於1990年開始替《皇冠》雜誌繪製插圖及小說封面,如夢似幻的風格令人過目難忘,深受讀者的熱愛。

從此他的插畫就和當時稱作羅曼史或言情小說,以女性讀者為主要訴求的文類畫上等號。談到這類華文出版品的封面,人們往往第一個想到的就是「平凡」,或類似的浪漫路線。

之所以要強調「類似的浪漫路線」,是因為當時有不少圖像創作者投身類似的創作。從小說或雜誌封面,到寫著抒情短句的書籤或小卡,「繪製浪漫」成為一門產業,和前述言情小說的熱賣彼此呼應。

當年言情小說封面畫風多承襲自平凡與陳淑芬。

➤本土的浪漫想像

從更寛廣的歷史視角來看,假使1987年的解嚴象徵著政治上壓力閥的拆解,促成臺灣內部各式各樣壓抑的全面解放,那麼言情小說的暢銷,即反映著女性情欲的開展,以及人們對於愛情更自由的想像。這樣的開展也如同解嚴前後臺灣的諸多現象,以群眾的需求為出發,面向大眾社會而生。

60年代的前輩作家如瓊瑤,作品搬上了電視,改拍成八點檔,於每晚走入家家戶戶,收視率動輒高達30%、40%。新生代的創作者則以專門經營言情小說的出版社為基地,雨後春筍般大量出現,名氣或許不若前輩,但產量更大、題材更多元,一人一年數本幾乎是常態。

整個社會對浪漫的需求,自然也影響到圖像的創作。當年翻譯自歐美的言情小說多以歐洲仕女圖當封面,相較之下,國產言情小說的封面則多半採用國人自繪,以代入在地的情境,發揮閱讀前導引或代入的效果,滿足讀者不同的需求和想像。這些條件,自然需要更多本土創作者的投入。

陳淑芬就是其中一位。不同於平凡的科班出身,和平凡同年、商專畢業的陳淑芬只是單純喜歡畫畫。她原本以為會和多數同學一樣,畢業後在商界找份工作,沒想到意外在卡片公司擔任製圖,進而受到出版社的邀約,投入言情小說封面的創作,甚至簽下長約。這自然是個人的機緣,但也反映了時代的契機。

➤靜中取動的相像

說起機緣,最巧合的,可能是在相同創作領域,畫風相近的平凡和陳淑芬兩人,經由一場報社舉辦的聚會相識相戀,成為創作的夥伴,並於1999年結婚。

平凡曾在近期的訪問中提及,「最初認識會覺得彼此很有默契,比如說看到某個情境會聯想到相同的東西。」在1996年《中國時報》的採訪中,陳淑芬也有類似的發言:「我們認識、交往之後,終於明白為什麼會畫得那麼像了。」這段佳話,在感動之外,更值得去思考的是,平凡和陳淑芬兩人的創作究竟「像」在哪裡?

在我看來,兩人共同的特色,就是在作品看似靜態的表象之下,暗藏著動態的靈動。兩人或許以「插畫家」聞名,但他們骨子裡都是貨真價實的「漫畫家」。

人們談及兩人的作品,強調都是素描式的寫真基調,以寫實為基礎,加入大量夢幻感的筆觸,就像是透過浪漫元素打造的濾鏡,從日常生活中截取片段的攝影。但照片人人會拍,並不是每個人都有辦法成為攝影大師。

當時不乏其他能繪製精美畫面的創作者,但平凡和陳淑芬之所以出眾,並不僅是因為圖像的精緻寫實,更不是那些參考現實明星的人物摹寫,而是畫面所具有的「動態」,從生活之中凝結出一瞬作為原石,反覆打磨出鑽石般的光彩。

有時候,他們藉由「留白」,讓讀者的想像力可以在其中自由馳騁;有時則是呈現「決定性的瞬間」,以縝密的構圖,將畫面裡的每個元素一一精煉,就算只有一幅畫面,也能傳達出故事的蘊味和張力。

漫畫家史考特・麥克勞德(Scott McCloud)在討論漫畫藝術的經典《漫畫原來要這樣看》(Understanding Comics),將漫畫定義為「並置型精心排列之連續性圖片及其他圖像,藉此傳遞資訊及/或使觀者獲得美學上的體驗」,並需要讀者的想像力參與,「縫合」一格格畫面。平凡、陳淑芬的作品,以最簡練的方式體現了這個定義的精華核心,甚至還挑戰了「連續性」的刻板概念或節奏。

➤跨世紀後的嘗試

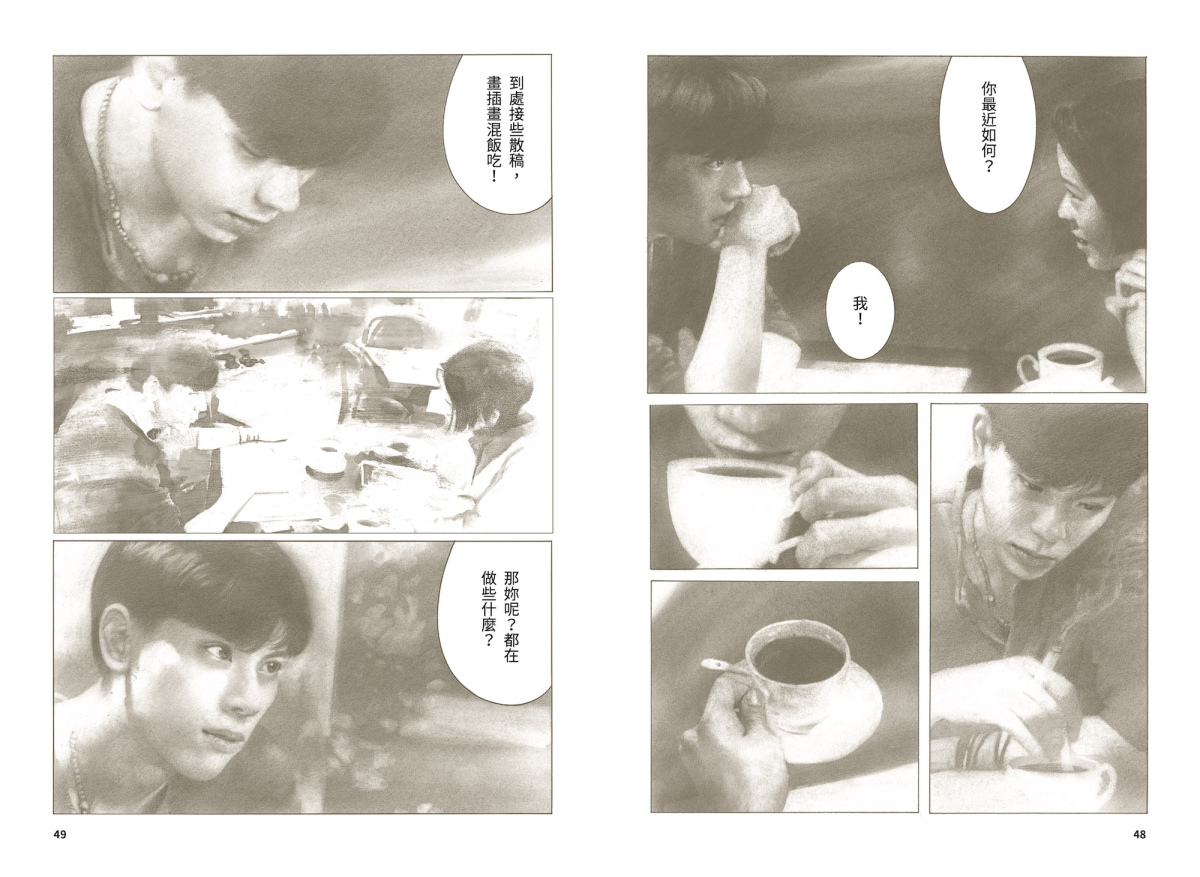

倘若我們回顧兩人的創作生涯,尤其是「漫畫家」的身分,將靜態圖像轉化為動態的追求就更加明顯。平凡從80年代末,就在當時臺灣本土漫畫的重要刊物《歡樂漫畫》、《星期漫畫》、《漢堡漫畫》發表漫畫創作,1994年更在青年漫畫雜誌《High》上面連載並出版《夏日之後》。書中的每個畫格,都是由真實攝影取景而成的實驗漫畫。

「平凡淑芬」搭檔組成後,在兩人出版的數本畫集中,如前述的每幅畫面都自成一則故事。同時兩人也將觸角延伸至插畫之外的其他領域,一來當然是言情小說熱潮已退,但另一方面也是兩人作品中「動」的元素,會不斷趨使他們尋找新的可能,包括電玩的角色設定,以及漫畫。

©《夏日之後》平凡、陳建廷/大塊文化

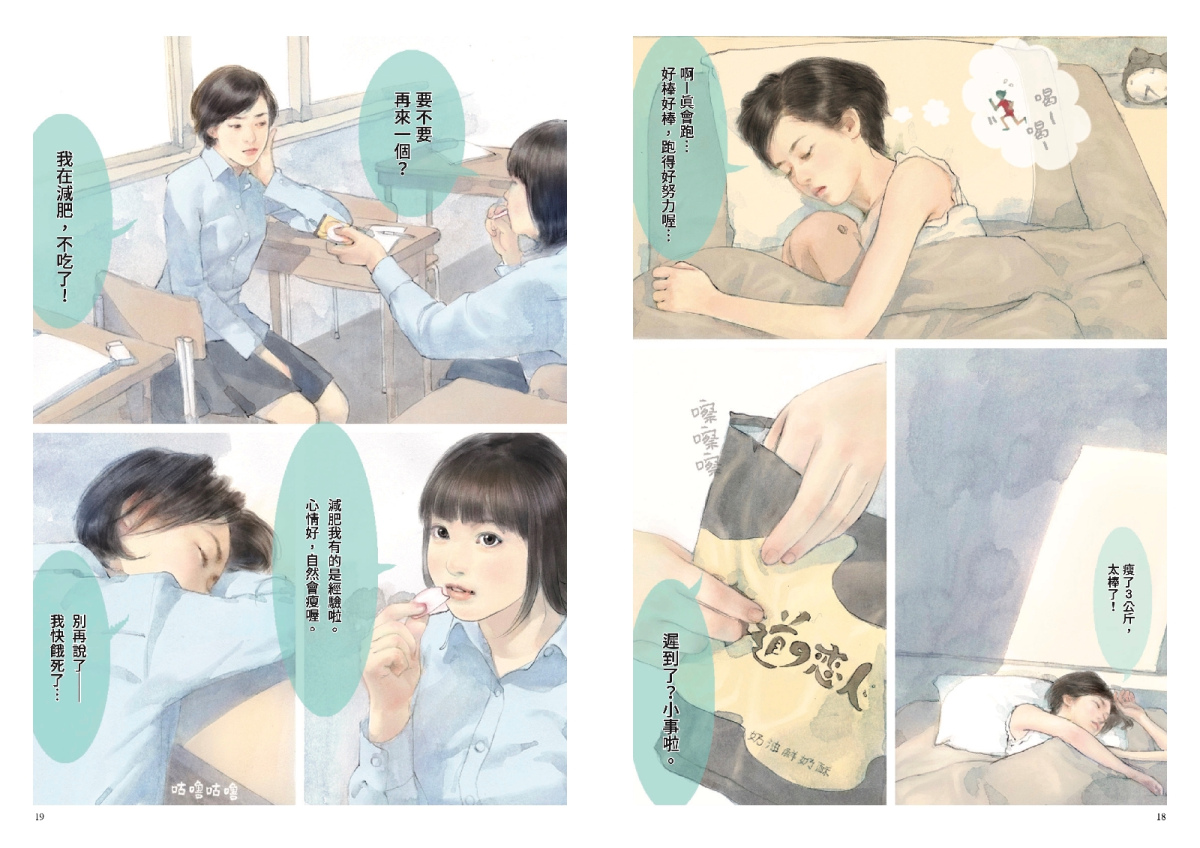

日文原名《ヒヤシンス‐21世紀的台湾娘事情‐》的《風信子》即是最好的例子,進入21世紀之後,兩人意識到言情小說插畫的限制與危機,開始向外嘗試,因緣際會和日本出版界取得合作的機會。先是小學館《IKKI》雜誌的漫畫連載,後來也在角川的網路漫畫雜誌上開始《風信子》的創作。

如同日文版的副標,整部漫畫的故事設定十分簡單,就是描述2010年前後,臺灣少女萱萱的日常生活。「高中美少女」本來即是十分常見的漫畫套路,在保有「少女情懷總是詩」的主旨,以可愛少女捕捉青春的酸甜苦辣外,平凡和陳淑芬更在類型框架的基礎上,捕捉日常的韻味,在劇情起伏和平常生活之間取得平衡。

這也是為什麼故事乍看清淡如水,卻又有著難以忘懷的餘韻,因為兩位作者並不只是在講述一則杜撰的故事,而是在以虛構的方式,紀錄真實的生活。

HYACINTH -21SEIKITEKI TAIWAN MUSUME JIJO-

©Pinfan 2011 ©Chen Shu-fen 2011 / KADOKAWA CORPORATION

這樣的說法看似矛盾,但經由平凡和陳淑芬的圖像敘事,舉重若輕地化解了內在潛藏著的張力。這對雙人組合運用他們獨有的敘述節奏,畫面的動作看似靜止,好像在生活之中突然按下暫停,但每幅靜止的圖像又保持著高度的韻動,呼應著文字帶入的劇情,像是不同旋律彼此交融的對位演奏。也因為以虛構畫面捕捉真實生活為目標,在一層層的敘事結構下,隱隱形成一種文學的況味。

兩位作者經由無數細節打造出完美的時空膠囊,可以讓曾經走過21世紀初期的讀者在其中懷念青春。那是在Facebook才剛剛興起,前社群媒體年代的歲月靜好。新世代的讀者也無需擔心,就算你不知道什麼是電視節目《料理東西軍》,也難以想像占星雜誌的樣貌,書中人與人的互動,那些細微情感的描繪,是不會被時光遮掩的永恆。

能呈現特定的時代氛圍,又能觸及普世性的命題,無疑是上乘文學才有的追求。

HYACINTH -21SEIKITEKI TAIWAN MUSUME JIJO-

©Pinfan 2011 ©Chen Shu-fen 2011 / KADOKAWA CORPORATION

今日許多人在談論「圖像小說」作為漫畫的門類之一具有的潛力,以及對於臺灣漫畫帶來助益和刺激。各家對於圖像小說的定義紛陳,我想其中最大的交集,一是在於「小說」一詞代表的文學屬性,其次則是在圖像創作上跳脫商業漫畫的窠臼,帶來無數的創作可能。

傳統圖像的邊界和分類,敘述的格套和常規理應被打破重組。以文學的高度為目標,創造出圖像的新語法和新風貌。看似新穎的宣言,當我們回首臺灣漫畫的發展,驀然回首,平凡和陳淑芬兩人的作品已然在燈火闌珊處等待,在圖像的靜與動之間,為我們留下了漫畫全新的面容。●

|

夏日之後 夏日之後

Autumn, Winter & Spring

作者:平凡、陳建廷

繪者:平凡

出版:大塊文化

定價:520元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:

平凡

來自台北的插畫家,與妻子陳淑芬兩者合稱「平凡淑芬」,其作品廣泛散見於各類雜誌、小說及電玩軟體中。平凡的創作不只享譽全台,也特別受日本出版界的關注,曾在日本舉辦全國巡迴展示會。

陳建廷(筆名:大魚小於)

「過去是筆直

時間是彎

消逝始於存在

夏日之後,秋去冬盡,仍有春天會來」

做過視覺、空間設計、編輯、記者等工作,在政治圈浮沉一段時日,興趣過於廣泛以致空泛,什麼領域都去玩一下,什麼事情都不專精,職場生涯像四處散溢的碎片,難以聚攏與累積。

《列子.說符》裡的「大道以多歧亡羊,學者以多方喪生」這句經典比喻,應該很接近我的狀態。

|

|

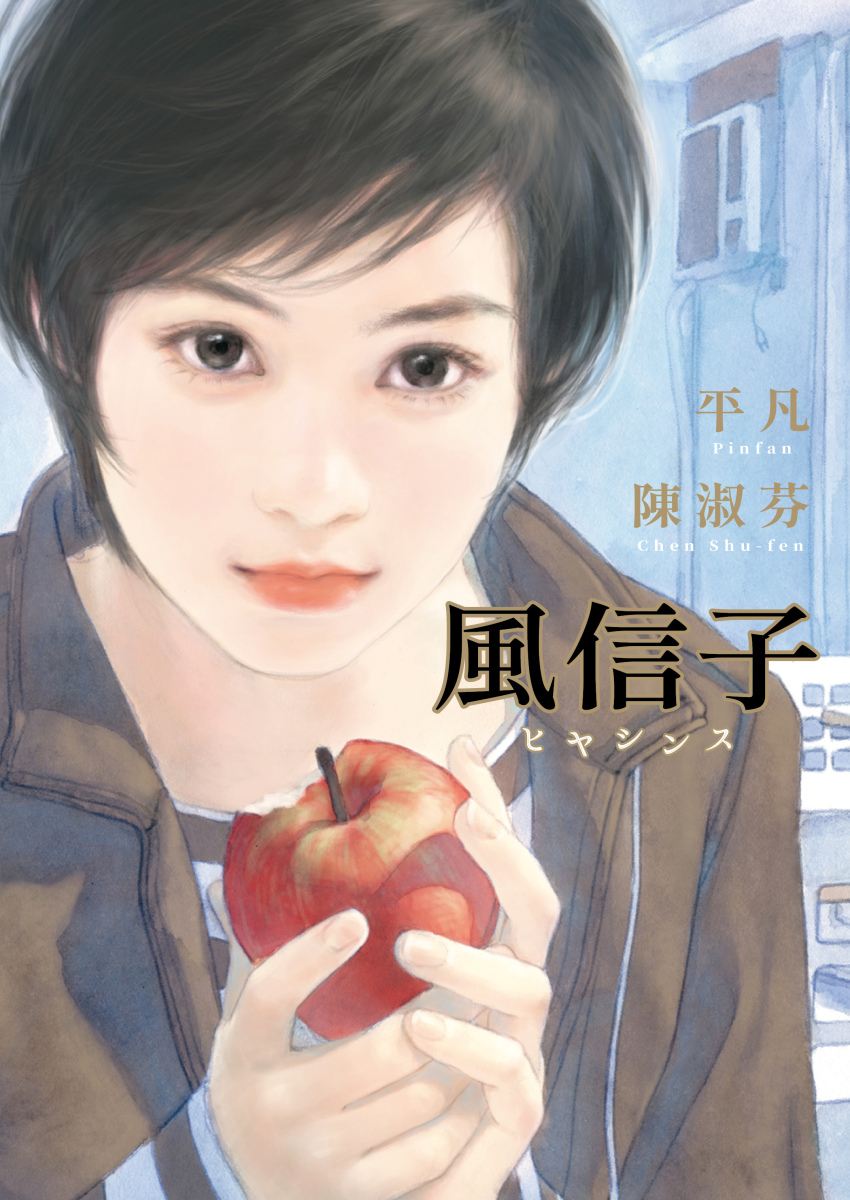

風信子 風信子

ヒヤシンス‐21世紀的台湾娘事情‐

作者:平凡、陳淑芬

出版:大塊文化

定價:520元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:平凡、陳淑芬

平凡與陳淑芬的畫作奠定了臺灣千禧年前後的羅曼史封面風格,為讀者們形塑了愛情的想像。他們極為細膩、絕美的筆觸不只揚名臺灣,也在日本掀起了一股風潮。從小說封面、漫畫、畫冊、版畫到電玩人物的領域裡,都能見到平凡與陳淑芬的筆跡。2023年,平凡的第一本漫畫作品《夏日之後》交由大塊文化重新出版,同年平凡也第一次繪製了繪本作品——與阿鼻劍編劇馬利合作的《雪棉》。《ヒヤシンス‐21世紀的台湾娘事情‐》是平凡與陳淑芬少有的全彩漫畫創作,2024年由大塊文化出版繁體中文版,《風信子》。

|

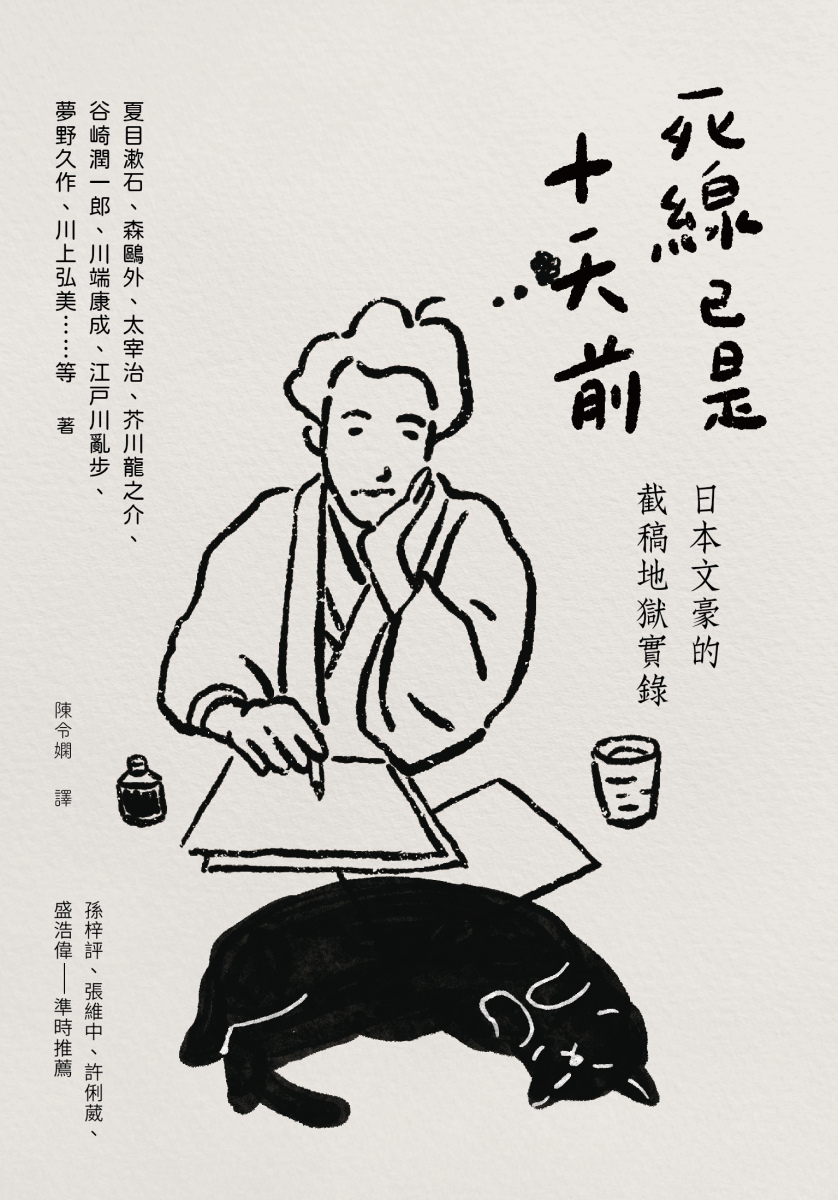

死線已是十天前:日本文豪的截稿地獄實錄

死線已是十天前:日本文豪的截稿地獄實錄

跨世紀臺漫》靜與動的對位演奏:談平凡與陳淑芬

如果你曾親歷過上世紀末的臺灣,就算沒聽過平凡和陳淑芬這組創作搭檔的名字,也一定看過他們的作品。不誇張地形容,他們兩人筆下的插畫創作,幾乎就是90年代日常風景的一部分。作為「插畫家」的平凡和陳淑芬,是回顧或研究解嚴後臺灣大眾流行文化時,不能跳過的名字。

或許因為插畫的表現過於亮眼,人們往往忽略了這對創作組合對於漫畫的投入。或者更精準地說,在「插畫家」的身分之下,他們作為「漫畫家」的本質被忽視了。

平凡出生於臺北,1980年代就讀培育無數臺灣圖像創作者的復興美工。也因為復興美工高手如雲,所以取了「平凡」這個筆名來提醒自己。離開學校後,他於1990年開始替《皇冠》雜誌繪製插圖及小說封面,如夢似幻的風格令人過目難忘,深受讀者的熱愛。

從此他的插畫就和當時稱作羅曼史或言情小說,以女性讀者為主要訴求的文類畫上等號。談到這類華文出版品的封面,人們往往第一個想到的就是「平凡」,或類似的浪漫路線。

之所以要強調「類似的浪漫路線」,是因為當時有不少圖像創作者投身類似的創作。從小說或雜誌封面,到寫著抒情短句的書籤或小卡,「繪製浪漫」成為一門產業,和前述言情小說的熱賣彼此呼應。

➤本土的浪漫想像

從更寛廣的歷史視角來看,假使1987年的解嚴象徵著政治上壓力閥的拆解,促成臺灣內部各式各樣壓抑的全面解放,那麼言情小說的暢銷,即反映著女性情欲的開展,以及人們對於愛情更自由的想像。這樣的開展也如同解嚴前後臺灣的諸多現象,以群眾的需求為出發,面向大眾社會而生。

60年代的前輩作家如瓊瑤,作品搬上了電視,改拍成八點檔,於每晚走入家家戶戶,收視率動輒高達30%、40%。新生代的創作者則以專門經營言情小說的出版社為基地,雨後春筍般大量出現,名氣或許不若前輩,但產量更大、題材更多元,一人一年數本幾乎是常態。

整個社會對浪漫的需求,自然也影響到圖像的創作。當年翻譯自歐美的言情小說多以歐洲仕女圖當封面,相較之下,國產言情小說的封面則多半採用國人自繪,以代入在地的情境,發揮閱讀前導引或代入的效果,滿足讀者不同的需求和想像。這些條件,自然需要更多本土創作者的投入。

陳淑芬就是其中一位。不同於平凡的科班出身,和平凡同年、商專畢業的陳淑芬只是單純喜歡畫畫。她原本以為會和多數同學一樣,畢業後在商界找份工作,沒想到意外在卡片公司擔任製圖,進而受到出版社的邀約,投入言情小說封面的創作,甚至簽下長約。這自然是個人的機緣,但也反映了時代的契機。

➤靜中取動的相像

說起機緣,最巧合的,可能是在相同創作領域,畫風相近的平凡和陳淑芬兩人,經由一場報社舉辦的聚會相識相戀,成為創作的夥伴,並於1999年結婚。

平凡曾在近期的訪問中提及,「最初認識會覺得彼此很有默契,比如說看到某個情境會聯想到相同的東西。」在1996年《中國時報》的採訪中,陳淑芬也有類似的發言:「我們認識、交往之後,終於明白為什麼會畫得那麼像了。」這段佳話,在感動之外,更值得去思考的是,平凡和陳淑芬兩人的創作究竟「像」在哪裡?

在我看來,兩人共同的特色,就是在作品看似靜態的表象之下,暗藏著動態的靈動。兩人或許以「插畫家」聞名,但他們骨子裡都是貨真價實的「漫畫家」。

人們談及兩人的作品,強調都是素描式的寫真基調,以寫實為基礎,加入大量夢幻感的筆觸,就像是透過浪漫元素打造的濾鏡,從日常生活中截取片段的攝影。但照片人人會拍,並不是每個人都有辦法成為攝影大師。

當時不乏其他能繪製精美畫面的創作者,但平凡和陳淑芬之所以出眾,並不僅是因為圖像的精緻寫實,更不是那些參考現實明星的人物摹寫,而是畫面所具有的「動態」,從生活之中凝結出一瞬作為原石,反覆打磨出鑽石般的光彩。

有時候,他們藉由「留白」,讓讀者的想像力可以在其中自由馳騁;有時則是呈現「決定性的瞬間」,以縝密的構圖,將畫面裡的每個元素一一精煉,就算只有一幅畫面,也能傳達出故事的蘊味和張力。

漫畫家史考特・麥克勞德(Scott McCloud)在討論漫畫藝術的經典《漫畫原來要這樣看》(Understanding Comics),將漫畫定義為「並置型精心排列之連續性圖片及其他圖像,藉此傳遞資訊及/或使觀者獲得美學上的體驗」,並需要讀者的想像力參與,「縫合」一格格畫面。平凡、陳淑芬的作品,以最簡練的方式體現了這個定義的精華核心,甚至還挑戰了「連續性」的刻板概念或節奏。

➤跨世紀後的嘗試

倘若我們回顧兩人的創作生涯,尤其是「漫畫家」的身分,將靜態圖像轉化為動態的追求就更加明顯。平凡從80年代末,就在當時臺灣本土漫畫的重要刊物《歡樂漫畫》、《星期漫畫》、《漢堡漫畫》發表漫畫創作,1994年更在青年漫畫雜誌《High》上面連載並出版《夏日之後》。書中的每個畫格,都是由真實攝影取景而成的實驗漫畫。

「平凡淑芬」搭檔組成後,在兩人出版的數本畫集中,如前述的每幅畫面都自成一則故事。同時兩人也將觸角延伸至插畫之外的其他領域,一來當然是言情小說熱潮已退,但另一方面也是兩人作品中「動」的元素,會不斷趨使他們尋找新的可能,包括電玩的角色設定,以及漫畫。

日文原名《ヒヤシンス‐21世紀的台湾娘事情‐》的《風信子》即是最好的例子,進入21世紀之後,兩人意識到言情小說插畫的限制與危機,開始向外嘗試,因緣際會和日本出版界取得合作的機會。先是小學館《IKKI》雜誌的漫畫連載,後來也在角川的網路漫畫雜誌上開始《風信子》的創作。

如同日文版的副標,整部漫畫的故事設定十分簡單,就是描述2010年前後,臺灣少女萱萱的日常生活。「高中美少女」本來即是十分常見的漫畫套路,在保有「少女情懷總是詩」的主旨,以可愛少女捕捉青春的酸甜苦辣外,平凡和陳淑芬更在類型框架的基礎上,捕捉日常的韻味,在劇情起伏和平常生活之間取得平衡。

這也是為什麼故事乍看清淡如水,卻又有著難以忘懷的餘韻,因為兩位作者並不只是在講述一則杜撰的故事,而是在以虛構的方式,紀錄真實的生活。

©Pinfan 2011 ©Chen Shu-fen 2011 / KADOKAWA CORPORATION

這樣的說法看似矛盾,但經由平凡和陳淑芬的圖像敘事,舉重若輕地化解了內在潛藏著的張力。這對雙人組合運用他們獨有的敘述節奏,畫面的動作看似靜止,好像在生活之中突然按下暫停,但每幅靜止的圖像又保持著高度的韻動,呼應著文字帶入的劇情,像是不同旋律彼此交融的對位演奏。也因為以虛構畫面捕捉真實生活為目標,在一層層的敘事結構下,隱隱形成一種文學的況味。

兩位作者經由無數細節打造出完美的時空膠囊,可以讓曾經走過21世紀初期的讀者在其中懷念青春。那是在Facebook才剛剛興起,前社群媒體年代的歲月靜好。新世代的讀者也無需擔心,就算你不知道什麼是電視節目《料理東西軍》,也難以想像占星雜誌的樣貌,書中人與人的互動,那些細微情感的描繪,是不會被時光遮掩的永恆。

能呈現特定的時代氛圍,又能觸及普世性的命題,無疑是上乘文學才有的追求。

©Pinfan 2011 ©Chen Shu-fen 2011 / KADOKAWA CORPORATION

今日許多人在談論「圖像小說」作為漫畫的門類之一具有的潛力,以及對於臺灣漫畫帶來助益和刺激。各家對於圖像小說的定義紛陳,我想其中最大的交集,一是在於「小說」一詞代表的文學屬性,其次則是在圖像創作上跳脫商業漫畫的窠臼,帶來無數的創作可能。

傳統圖像的邊界和分類,敘述的格套和常規理應被打破重組。以文學的高度為目標,創造出圖像的新語法和新風貌。看似新穎的宣言,當我們回首臺灣漫畫的發展,驀然回首,平凡和陳淑芬兩人的作品已然在燈火闌珊處等待,在圖像的靜與動之間,為我們留下了漫畫全新的面容。●

Autumn, Winter & Spring

作者:平凡、陳建廷

繪者:平凡

出版:大塊文化

定價:520元

【內容簡介➤】

作者簡介:

平凡

來自台北的插畫家,與妻子陳淑芬兩者合稱「平凡淑芬」,其作品廣泛散見於各類雜誌、小說及電玩軟體中。平凡的創作不只享譽全台,也特別受日本出版界的關注,曾在日本舉辦全國巡迴展示會。

陳建廷(筆名:大魚小於)

「過去是筆直

時間是彎

消逝始於存在

夏日之後,秋去冬盡,仍有春天會來」

做過視覺、空間設計、編輯、記者等工作,在政治圈浮沉一段時日,興趣過於廣泛以致空泛,什麼領域都去玩一下,什麼事情都不專精,職場生涯像四處散溢的碎片,難以聚攏與累積。

《列子.說符》裡的「大道以多歧亡羊,學者以多方喪生」這句經典比喻,應該很接近我的狀態。

ヒヤシンス‐21世紀的台湾娘事情‐

作者:平凡、陳淑芬

出版:大塊文化

定價:520元

【內容簡介➤】

作者簡介:平凡、陳淑芬

平凡與陳淑芬的畫作奠定了臺灣千禧年前後的羅曼史封面風格,為讀者們形塑了愛情的想像。他們極為細膩、絕美的筆觸不只揚名臺灣,也在日本掀起了一股風潮。從小說封面、漫畫、畫冊、版畫到電玩人物的領域裡,都能見到平凡與陳淑芬的筆跡。2023年,平凡的第一本漫畫作品《夏日之後》交由大塊文化重新出版,同年平凡也第一次繪製了繪本作品——與阿鼻劍編劇馬利合作的《雪棉》。《ヒヤシンス‐21世紀的台湾娘事情‐》是平凡與陳淑芬少有的全彩漫畫創作,2024年由大塊文化出版繁體中文版,《風信子》。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量