人物》和流氓一起逛書店:漫畫家謝東霖的理性與感性

➤書店裡有流氓呀!

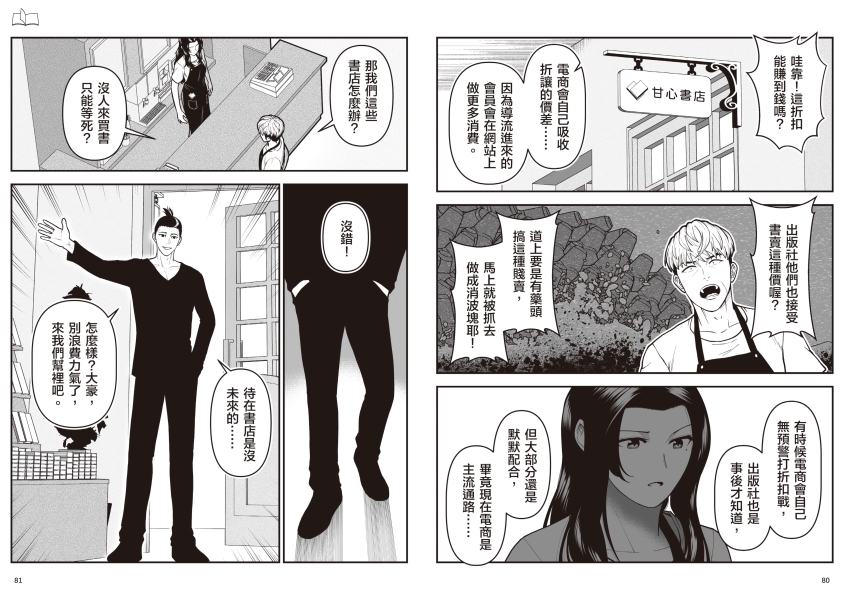

2024年5月,萬人走上臺北市青島東路的同時,網路上的出版業同溫層瘋傳一張漫畫,漫畫中有個布丁頭的青年穿著書店圍裙,嚷嚷道:「我們來推藐視書店法!客人如果不買書,我們就把他關在書店三天!」

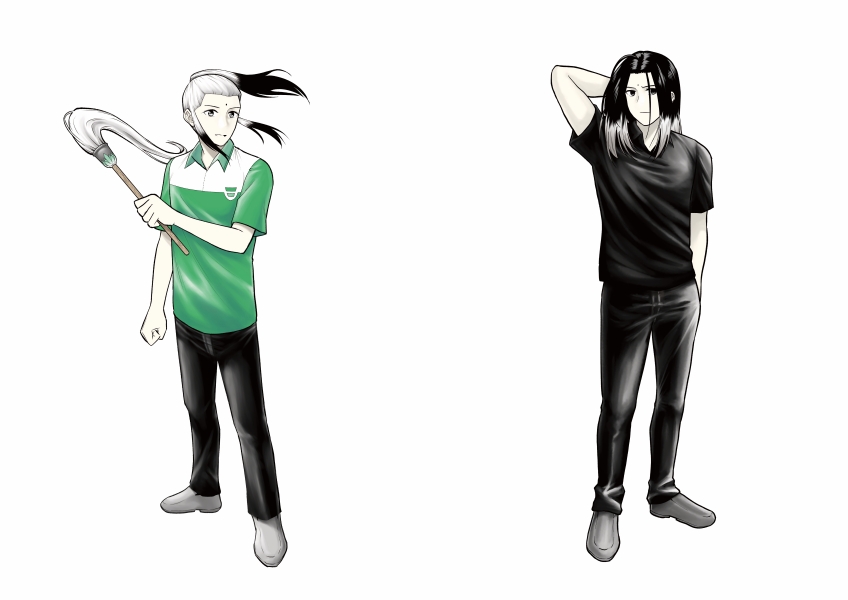

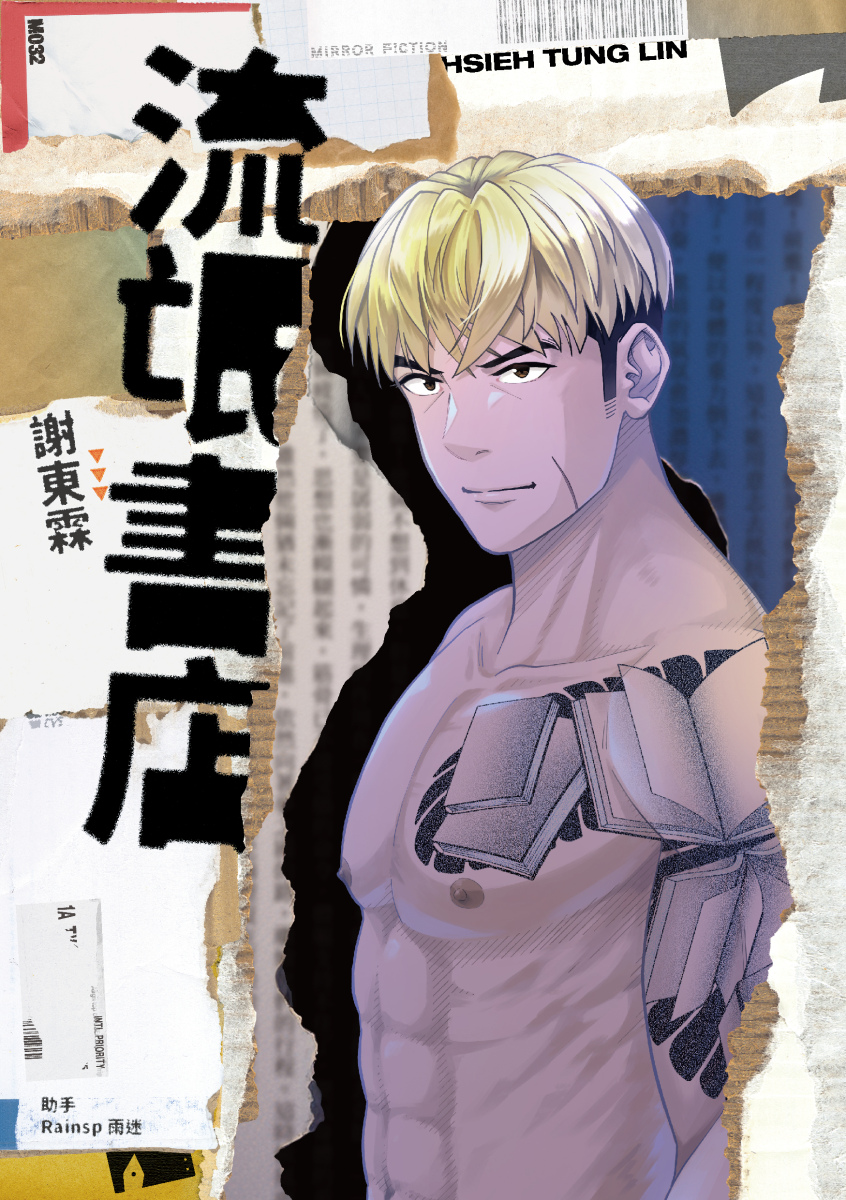

那是漫畫家謝東霖回應時事所創作的趣圖,畫面中的角色來自他的新作《流氓書店》。

最近,很多人因為《神明便利商店》認識了漫畫家謝東霖,或者更早,當「失控的設計師」系列在社群媒體上引發設計圈的熱烈轉貼時,這位「只畫本土題材」的漫畫家,已在一筆一筆朝他的目標邁進:用漫畫畫出更多臺灣題材,然後進入國際市場。

「在日本最受歡迎的是日漫,在韓國最受歡迎的是韓漫,但在臺灣,最受歡迎的是……」我們都知道絕對不是臺漫。謝東霖本質上屬於憂國憂民那一型的創作者,從2014年太陽花學運時,便決定要用輕鬆、幽默的風格,將重要議題畫成漫畫。大至國家,小至民生,因為「那樣比較容易傳播」。他也是在那時,發現了圖文的傳播潛力。

「書店、出版業,算是我的同溫層,我一直很關注這個議題。」言談中,謝東霖透露自己的學習管道一直以來都是各式各樣的書本,想看就買,一刻都不能等,的確可說是「出版業的好朋友」。

然而,2014年以漫畫家身分出道之始,他理性地認為,應該要先學習大眾語彙。《我在詐騙公司上班》、《殺手的戀愛相談》、《誰怕誰》、《神明便利商店》,題材的選擇皆是以「臺灣電影中最受歡迎」的排行為靈感,包括「詐騙」、「殺手」、「愛情」、「靈異」和民間信仰等。

透過這幾部作品,謝東霖努力找出自己想創作的,和讀者期待的最大公約數,並累積、精進了許多符合大眾口味的商業娛樂手段和說故事的方法。

「《神明便利商店》的成功,意外擴大了我的讀者群。」謝東霖說,在這部漫畫的簽書會上,有10歲以下的小朋友來參加。他才發現原來作品已經溢出同溫層,或許是時候可以試著把讀者帶到自己更想說的故事裡了。

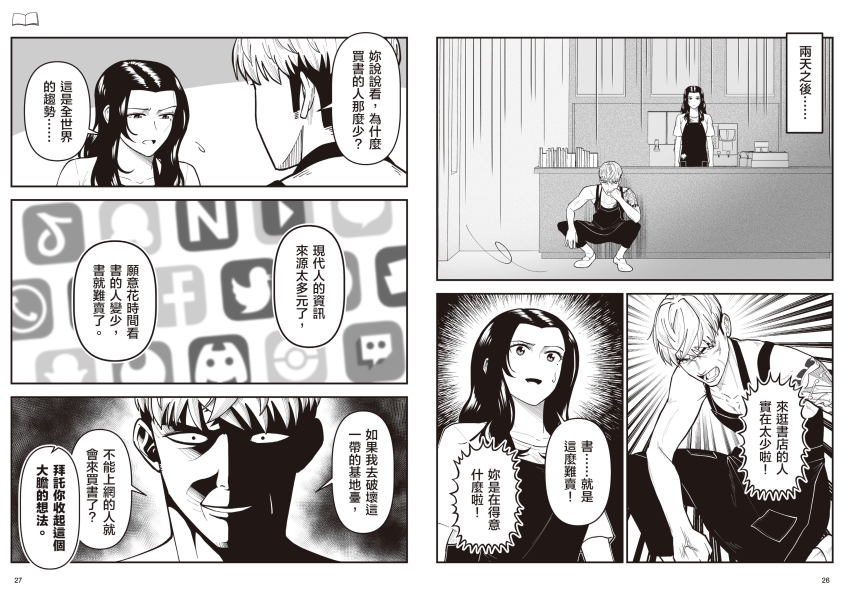

2024年,也就是謝東霖出道的10年後,這本為圖書議題助攻的《流氓書店》正式亮相。為了不讓一部講述「獨立書店」的漫畫顯得小眾,謝東霖把腦筋動到了「流氓」身上,導入滿滿娛樂性,就這樣,上衣經常不小心就脫下來的帥氣流氓洪大豪,走進了一言不合就把人推倒的文青美女劉青雯的獨立書店裡。

不過,為了要與全齡讀者對話,「我挑戰不用任何一個髒字,就表現出流氓的氣勢。最多的動作戲也就只是揮了一拳。」故事結構也朝著軟性的韓劇、偶像劇去發展。而書店本身的細節,更在找資料的過程中慢慢浮現,成為不可忽視的主體。

「本來只是想讓書店當故事背景,但愈是調查,發現書店還真多事情可以說。」謝東霖說,他甚至為了故事裡的獨立書店,建了一個3D模型。

透過書本、同業社群以及編輯部的協助調查,故事中發生在獨立書店裡的大小事件皆生猛有趣:劉青雯獨自經營著老闆已經跑路的獨立書店,直到在討債公司上班的洪大豪找上門來。在兩人迸發的火花之間,書店的困境一覽無遺,就連書店的經營模式也很符合現實——店裡賣的紅茶收入比賣書還多。

「書店衰退是全球都在面臨的問題。」 謝東霖說,「說不定外國同業會很有共鳴呢!我也希望可以用我的方式為同業做點什麼。」他期待《流氓書店》有機會成為他「讓臺灣故事走出去」願望的敲門磚。

➤IP就是鄉村包圍城市啊!

謝東霖是那種先天重症型的創作者——因為喜歡閱讀而想創作,又因為想要創作而需要更多閱讀,被這樣交互作用不斷推著向前。

退伍後,他進入廣告公司擔任文案。那份工作讓他用另一角度看待文字:「廣告文案和寫小說不一樣,需要的是快速直白,甚至要不按牌理出牌,尤其是不能落入別人的文字邏輯裡。因此,反而影視、漫畫、網路上大家討論事情的用語,是比較好的靈感來源。」

廣告公司也讓他訓練出「要在短時間內有效率地整理創意」,以及「聚焦目標對象,並不斷調整產品以符合期待」的工作習慣。這使得謝東林後來能夠犀利準確地操作社群媒體:在創作漫畫的同時,已想好所有的露出配套,以及將作品的規格控制在目標對象容易閱讀、傳播的格式。離開廣告公司,當接案設計師時進行的「藍色系列」,也是因為當時觀察到「臉書牆上一片花花綠綠,單色調反而吸睛」而制定的策略。

談到策略,就不能不提到對漫畫家而言十分重要的IP授權。謝東霖在10年間,作品已售出各式各樣的版權,包括:舞臺劇、影集、電玩、周邊商品,甚至還有桌遊,也錄製了線上課程教授編劇。漫畫家出版單行本,如今不該是旅程的終點,而是起點。謝東霖因為與鏡文學合作,磨練出許多IP化的訣竅。

「IP就是鄉村包圍城市。」謝東霖指出,一個作品圍繞多個IP,從多管道進入讀者眼中,是在出版品銷量緊縮的現今,創作者的生存之道。每部作品,他都會根據上一次授權端的回饋,從設定去做優化,捏塑成更容易發展IP的原作。例如角色的數量、劇情長度、能夠商品化的元素等等,「不過,原作的人氣還是最重要的。」

即使如此,回到「書」這個物品上頭,謝東霖認為書本仍然是容易傳播的物件。而且他也喜歡「拿到一本書的感覺」,因此他會因為始終沒有印刷成書的作品感到遺憾。

一邊為了某些作品在商業上成功感到開心,一邊也為某些作品難有一席之地而神傷;一方面想要和大眾打成一片,一方面又想在作品裡偷渡個人化的信念,這就是謝東霖理性但也十分感性的雙重人格。

「我想,現在的我可能比較像《神明便利商店》裡的神元君。有兩種截然不同的面向。」他說。

➤漫畫家們請務必撐下去看看!

從小喜歡看漫畫、畫漫畫,大學時期迷上看小說、寫小說,也因為念戲劇的關係,又自學許多編劇技巧。當2014年Line webtoon條漫平臺進軍臺灣市場時,謝東霖應邀連載《西遊面紙》。稍微穩定的稿費收入,讓他起心動念辭去廣告公司的工作,開始專心畫漫畫及接案的生活。

「前5年有點辛苦。」謝東霖含蓄地說。

而現在,尤其是《神明便利商店》之後,他感覺總算開始掌握平衡,能夠好好兼顧滿足大眾期待,和自己真正想說的故事;同時獲得商業上的成功,也紓發了創作欲。

「現在的生活就是送小孩去上課,然後畫畫,畫到小孩下課。週末不工作,自己也想休息,也要陪家人。」為了讓生活和漫畫的品質都更好,謝東霖也開始請助手。

看來是打算一直這樣以漫畫家身分走下去了嗎?「也不一定啊。」他說,創作是一輩子的事,不管接下來還會投入什麼工作,創作一定還是會以某種形式,在他的生活中常伴左右。

「如果想畫漫畫,只要堅持下去,累積作品、口碑以及品牌印象,讀者對作者出品的內容開始有期待之後,收入一定會大幅改善。」謝東霖希望和大家分享:創作的生活會有痛苦期,只要不放棄,過一段時間,就能夠開始收割,找到工作和生活的平衡。請務必撐下去看看!

神明走進便利商店,流氓走進書店,接下來呢?讓我們繼續期待謝東霖準備讓臺灣本土妖怪走進咖啡館吧!●

|

|

|

作者簡介:謝東霖 謝東霖,曾為小說家、廣告文案,現為全職漫畫工作者,作品有《神明便利商店1、2》《誰怕誰》《殺手的戀愛相談》《我在詐騙公司上班》等。 作品多次入圍博客來年度暢銷榜,入選法國安古蘭漫畫節臺灣館推薦選書,並授權改編成桌遊、遊戲、舞臺劇、影視。另外也受邀至LINE WEBTOON、臺灣漫畫基地、遊戲橘子漫畫星等單位進行編劇教學。 |

流氓書店

流氓書店

閱讀隨身聽S10EP5》裏路出版主編董淨瑋/《地味手帖》編輯術+台灣島內移居

你是否想過離開城市,移居到規模更小的鄉鎮?或者雖然無法離開,仍希望與其他鄉鎮有更深度的聯結呢?10多年前,社會曾湧起返鄉青年熱潮,帶動了地方創生和產業升級;近年隨著工作型態變化與房價高漲,自由工作者或數位創作者越來越多,流動的人口也越來越多,可能是固定往返數個地方,或是離開城市,移居到鄉鎮的人。

「裏路出版」聚焦移動與地方故事,並有豐實的出版成果,尤其描繪不同鄉鎮日常的雜誌《地味手帖》,每本皆有精彩的主題。Openbook閱讀誌特別專訪《地味手帖》主編董淨瑋,一起聊聊她的雜誌編輯術與裏路對台灣島內移動的觀察,節目精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤《地味手帖》的關鍵詞

主持人:3個關鍵詞形容《地味手帖》?

董淨瑋:地方、流動、生活。

主持人:裏路編輯部最常出現的台灣縣市?

董淨瑋:高雄、雲林。

主持人:《地味手帖》01到16,你覺得最好看的一本?

董淨瑋:要選出一本最好看的,實在是很困難。我覺得第03期的「秘密據點」,還有第11期的「村之寫真」,這兩本我覺得是不同面向的好看。

如果想看關於地方生活的更多可能性的話,我推薦第03期;如果想看怎麼用文本去詮釋、觀看地方,我推薦11期,用攝影的角度來看地方。

主持人:「流動」與《地味手帖》的關聯?

董淨瑋:我發現有一群人包含我,已經不滿足於只是旅行,除了深度旅行外,還想「再多做一些什麼」。比如我很喜歡花蓮,可能固定每年去一到兩次,跟那邊咖啡館的老闆認識,慢慢建立熟識的管道,但是本身工作和住家還是在台北或新北。

這樣的流動,越來越多人正進行,甚至因為現在很多人是自由工作者、創業者,流動的時間與深入的程度,比普通上班族更深。有一些縣市,比如說新竹、南方澳,會有一些co-working space,成為這些人短居的定點……

董淨瑋:《地味手帖》創刊時,曾經想設計一個專欄,每期介紹地方的房屋物件,當做媒合房屋物件跟想移居者的專欄,試著進行之後,發現真的超級困難的。

像我們找到基隆某處的老房子,確實寫著招租,但實際聯絡房東後,發現聯絡不上。或房東會有很多自己的考量,何況將房屋物件放在刊物上,讓未知大眾看到,對房東來說,也可能是困擾。

這個也回應到《我們,為什麼移居他方》,裡面台灣受訪的移居者,他們也都是要先解決「居住」,其實「收入」的部分,大家會有自己的方式解決,但房子的問題非常困難。

➤日本地方的搶人大戰

主持人:裏路之前出版過聚焦日本的翻譯書《我們的移居》,這對後來出版台灣現場的《我們,為什麼移居他方?》有提供具體的幫助嗎?

董淨瑋:當時翻譯出版日本《我們的移居》,有個很大的一個目的:讓台灣想要移居的個人,或想推動讓外來人口願意住在地方的官方單位或者是民間團體,有借鏡的書籍。

在日本鄉鎮,「搶人」是很用心的。因為人口流失的問題很嚴重,已經讓地方產生了強烈的「搶人意識」。

為了讓人搬進來,地方可能會祭出補助金、提供協助,比如想種田、當木工,都有職人可以教授,直接提供給想要移居的人。民間也會有媒合平台,適合「我想要移居,但是不確定我要搬到哪裡去」的人。

這些平台在全日本很多地方,提供試住、短居,有會員制,可以讓民眾自由選配一些方案。其實我一直都知道臺灣有人很想要做,但是發展的速度有限。

➤採訪心法

主持人:在雜誌採訪的過程中,受訪者的反應往往是難以預期的…….

董淨瑋:這就是好玩的地方,如果我們都設想得很周全,到現場只是做執行,也會有點不好玩,因為沒有空間了。所以我們的訪問是讓受訪者知道大方向就好,比較有發揮的空間。

我最怕的受訪者,反而是完全照本宣科,很認真準備的受訪者,這種我們反而會試著打破既定的訪問流程。像我會適時問:「我們可不可以先去拍照?」

因為雜誌圖文比例是一比一,圖片需求也很高,我們會藉拍照做緩衝。拍照時,受訪者離開正式訪談的桌面,會比較自在。我其實prefer邊走邊訪談,對素人的訪談,我覺得這樣是最理想的狀態,他們也會自在,藉由他們熟悉的動作、場域,講出一些不是他們事先準備好的答案。

主持人:除了文字之外,雜誌的版面呈現也非常重要,怎麼跟設計溝通呢?

董淨瑋:前期會先做版面的溝通,每次採訪前,對於版面layout已經有初步的想像了,編輯會先畫layout,根據layout跟設計師徵詢、說明。

我們會在當期企劃確定後,先跟設計師溝通這期要做什麼、大概的結構、受訪者和單元切入方式。結構裡面包含畫好的版面layout,設計師可能會提醒,版面需要的圖、擺放的位置,圖是單頁或跨頁。這些都會影響攝影師的取景,環環相扣。

當然也會有突發狀況,像現場剛好施工,或種種條件因素,我們拍不到設定好的畫面,這時候,也要馬上跟攝影師溝通,調整取景,這很仰賴現場狀況。

➤no.16 地方刊物行不行

主持人:完成一本大約需要多少時間?

董淨瑋:之前的00期到15期,兩個月一本的速度非常壓縮,速度飛奔。16期之後,出刊時間拉的比較長了。我現在不太敢講出刊時間了(笑)。

我們也藉由這期看了比較多的地方小誌、刊物,許多問題圍繞著「為何而做?」它的目的與受眾為何?普遍最常面臨的問題是「存續性」。

如果是為了做而做,通常目的完成,刊物也難有後續。但如果刊物本身有想要探討的問題時,即便資金不足,發刊率會變慢,可能還是會持續的久一點點。比如,吸引深度旅行的人前往地方,或探勘更多歷史或文化,這些都會回歸到「為何而做」。

➤定位《回到滬之島》

主持人:《地味手帖》的一些內容也會延伸發展成一本書,像是《回到滬之島:澎湖石滬與里海生活誌》,去年也得到了Openbook好書獎的肯定,可以跟我們談談《地味手帖》和裏路其他出版品的關係嗎?

那回到這本書,前期跟他們討論跟定位時,其實討論很久,我們想要出版成一本,很感人、熱血的年輕人返鄉故事嗎?還是出成石滬的工具或教科書?兩種素材他們都有,也想要兩個都放進去,但怎麼樣的比例,才會讓讀者感受到切身性?

做這本書時,跟通路彙報書時才發現,我常常會陷入「我以為大家都知道,其實大家都不知道」。我很驚訝,所以我認為要更加強這本書跟大眾的關聯性,從調配內容的比例著手。

那時的共識,是希望它成為一本可以被留下來的書,不要浪費地球資源,3到5年內,如果你要關注這個議題,你就是得入手這一本。

主持人:這是一個滿高的企圖心

董淨瑋:書不是就應該這樣嗎?

主持人:聽眾在訪談中,可以感受到,其實是每一本書,其實你介入的程度都很深,你有你的想法和主張,你不會選擇只是拿到稿子就出版……

董淨瑋:所以其實我們跟每一個作者的互動,也都很特別。我們目前有作者書的兩位《回到滬之島》跟《菜場搜神記》,都是作者的第一本書。可能也是因為是他們是第一本書,非常求好心切,所以能與編輯有更多理念上的討論……●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量