兒童圖畫書大師李歐.李奧尼(Leo Lionni)在火車上為了安撫孫子們所創作的《小藍和小黃》,開啟了他的童書創作之旅。隨手從雜誌撕下的小藍點和小黃點是主角,以抽象的圖案即興拿來編織故事,杞人憂天的大人們對這前所未見的大膽手法充滿疑慮,卻直接擊中孩子敏銳感性的同理心。

李奧尼曾說,《小藍和小黃》第一頁正中畫下的藍點,是他一生中最完美無缺的作品。他為抽象形狀賦予人格,當簡潔的文字「這是小藍」落筆,似乎對這個世界發出大聲昭告:從此以後有個名叫小藍的孩子誕生了,他為自己在天地間找到了定位。不僅如此,小藍還有知心的朋友和親愛的家人,他們一起創造了幸福的生活。

Un livre

赫威.托雷1958年6月29日誕生於法國諾曼第芒什省的小鎮,他的父母都是工人,卻嚮往著中產階級的生活。由於父親做了違法的事遭到開除,於是帶著出生6個月的托雷潛逃到巴黎。他們定居在勞工階級的社區,經營著小雜貨店維生,經濟並不富裕。

童年曾飽受戰火蹂躪的母親,經常身陷在無法言說的痛苦中而失了魂,無法好好照顧孩子。托雷先是遭受保母虐待,後來受託的阿姨又在應召站工作,他漸漸變成一個不主動和父母說話也不問問題的小孩。後來他說:「我覺得自己被遺忘了,聲音被奪走了,只能沉默,甚至看不到自我。」

這個安靜孤獨的孩子沒有朋友,只能在求學過程中默默的承受體罰和霸凌。直到高二的法文老師介紹到超現實主義,這個充滿叛逆色彩的非主流文化,才在他無聊的日常中展現了一道曙光。當時即使托雷還無法真正理解存在主義,他仍然到圖書館搜讀相關作品,從而開始意識到自己的存在,並且以「我」為中心去探索和改善生命。

超現實主義畫作以探索潛意識和世界中的矛盾為主,激發了托雷動筆嘗試作畫來表現自我。但是他以單色繪製的神祕圖案,卻被一位老師拿去給心理學家分析,還寫出惡意曲解的論文,刊登在反思教育的書上,深深傷害了這個剛起步作畫的少年心靈。

《玩出藝術來!》內頁(木馬文化提供)

從「法蘭西布爾喬亞學校」畢業後,雖然會考的法文科不及格,托雷仍申請了位於孚日廣場的「侯德爾藝術學校」(L'Académie d'art Roederer)就讀。在這裡,他結識了人生第一位摯友尚盧(Jean-Loup),兩人不只同學共遊,還一起進行造型藝術和多元材料的實驗,在彼此相互的激勵下,這個原本慘澹陰鬱的青年,從此煥然一新。

接著托雷進入私立學校「裝飾藝術中央聯盟」(UCAD)就讀視覺傳達學程。經名師耶夫.米勒康浦斯(Yves Millecamps)的指導和推薦,他開始鑽研繪畫,並在秋季沙龍展出一幅壓克力畫作。在這所學校,他和同學蘇菲成為創作的好夥伴,兩人源源不絕的點子,讓他們還沒畢業,就雙雙被廣告公司聘為美術指導。

(上誼文化提供)

托雷趕上了1980年代巴黎廣告業的鼎盛時期,他後來升任藝術總監,為工作團隊中的廣告分鏡師、平面設計師和攝影師快速提供靈感,透過大量的分鏡圖和草圖說明他的構想,還要負起整合團隊工作方向的任務。繁重的工作為托雷帶來豐厚的收入,然而這些為商業服務的作品,無法滿足他心底對藝術的渴望。

當電腦和行銷開始主導廣告業,托雷將創作的重心漸漸轉往插畫。他受邀為《打包80年代:愛慕虛榮的簡明社會學》繪製插圖,跨出了成為插畫家的第一步。之後他接獲春天百貨、《Madame Figaro

多才多藝的托雷,在早先的工作中蓄積了豐沛的能量,但促使他下定決心轉向童書創作的關鍵,是他的長子里歐在1992年4月出生了。有了孩子之後,托雷赫然發現市面上的童書看起來就像是愚蠢的行銷活動,有很多呆笨的角色、幼稚的故事和醜陋的插圖,充斥著虛假的小孩和偽裝說話的動物。他對這些童書極不滿意,他相信書可以改變一個人的生活,他要用讓孩子眼睛一亮的書籍來改變世界。

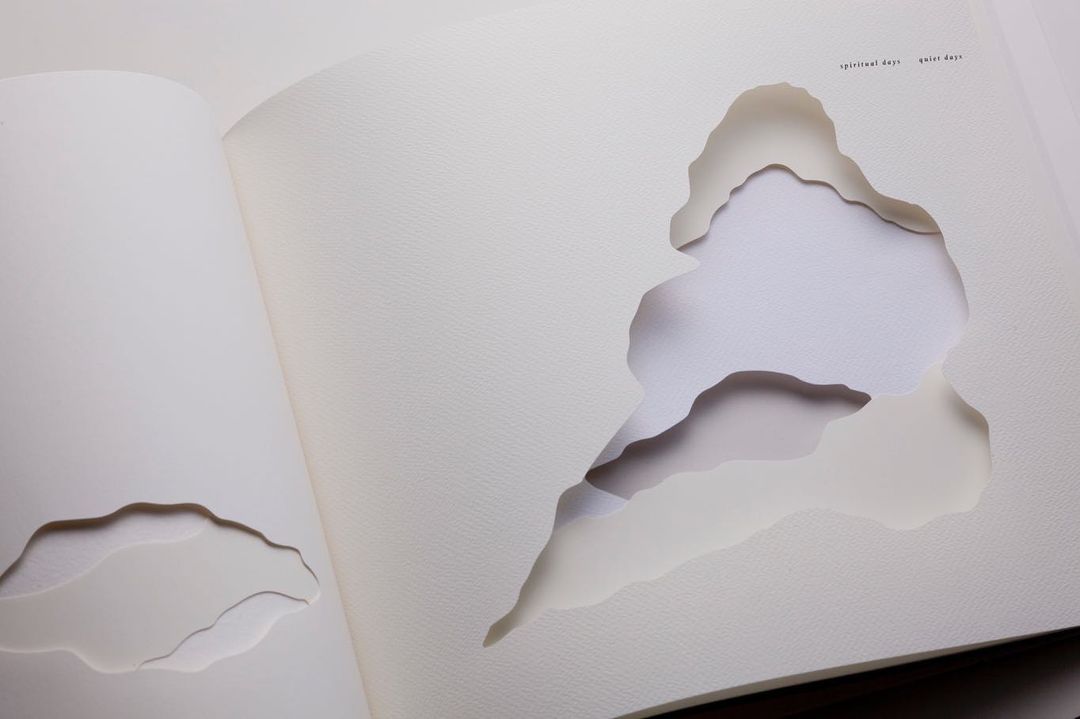

駒形克己作品《一朵雲》(圖片來源: instagram@katsumi_komagata )

經由電影製作人荷內.克萊蒙(René Clément)介紹,托雷向阿歇特出版社的編輯法妮.瑪索(Fani Marceau)提出做一本書的想法,瑪索卻回應他:「我想的不只是做一本書,而是經營一位作者。」

瑪索向托雷展示日本書籍藝術家駒形克己的作品。駒形簡單純粹的造型設計,以及對書籍工藝各種可能性的探索,深深觸動了對童書創作懷有巨大熱情的托雷,他開始玩起各式各樣的圖像實驗。

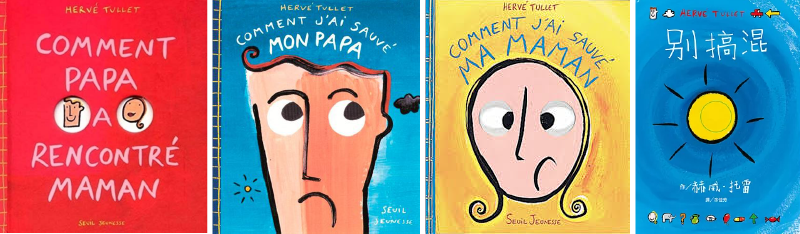

過去擔任藝術總監的經歷,讓托雷了解:簡單的設計反而可以清晰傳達訊息的力量,以及讓想法脫穎而出的重要性。1994年,他出版第一本童書《當爸爸遇見媽媽》(Comment papa a rencontré maman

托雷和編輯瑪索合作無間,繼《我怎樣救了爸爸》(Comment j’ai sauvé mon papa Comment j’ai sauvé ma maman Faut pas confondre

《別搞混》是一本玩轉反義詞的遊戲書,呈現出對立事物的基本概念,特別的打洞裁型、書封正中燦亮的小黃點,都隱隱指向未來風格的樣貌。這本書獲得義大利波隆那兒童書展的拉加茲童書獎,將托雷推向了童書的世界舞台。

當書作為遊戲的媒介時,往往包含著:視覺、思考、手勢、光線、身體等眾多元素,因此能夠促進人的各種感官與作品產生對話。托雷於2003年出版的《五感遊戲》(Les Cinq Sens

托雷對創造驚喜有著強烈的渴望,那是一種能讓創造力永不磨滅的能量。2005年出版的《Moi, c'est blop!

被畢卡索譽為「現代達文西」的義大利視覺藝術大師布魯諾.莫那利(Bruno Munari),在找不到適合給兒子讀的童書時,曾觀察兒子對色彩、圖像和材質的反應,於1945年規畫出版了10本圖畫書,徹底運用書的構造、特性和材質,為孩子精心設計了打破傳統閱讀經驗的遊戲書。

托雷自2006年起發展的「遊戲系列」,也受到莫那利的價值觀所啟發。每本都是16頁的紙板書,不只善用書的物性變化,更從「遊戲」出發的書名,連結起手指的觸感、眼睛的觀察、光影的探險……小讀者與顏色、線條、圖案共舞,混合著各種感官的體驗,突破了閱讀和遊戲的界線。

這個系列是托雷專為小小孩設計的寶寶書,特別適合親子一起讀、一起玩。托雷也因此被稱為「學前教育王子」。

彷彿就像煉金術士,托雷在他的創意實驗室裡,不斷重新定義作品。他的實踐不是孤立的努力,而是透過與他人的互動活躍起來。不過托雷討厭「互動」這個科技感的字眼,他稱自己的作品是「對話」,是一座連結藝術和兒童的橋樑,也是孩子和成人平等溝通的空間。

VIDEO

赫威.托雷的創作與對話

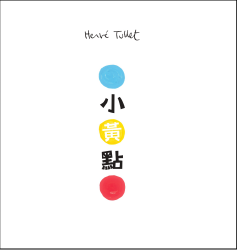

他花了將近20年的時間,持續探索和讀者對話的方式,終於找到直抵核心的路徑。2010年出版的《小黃點》,完美的呈現他所提倡的互動式敘事原則。

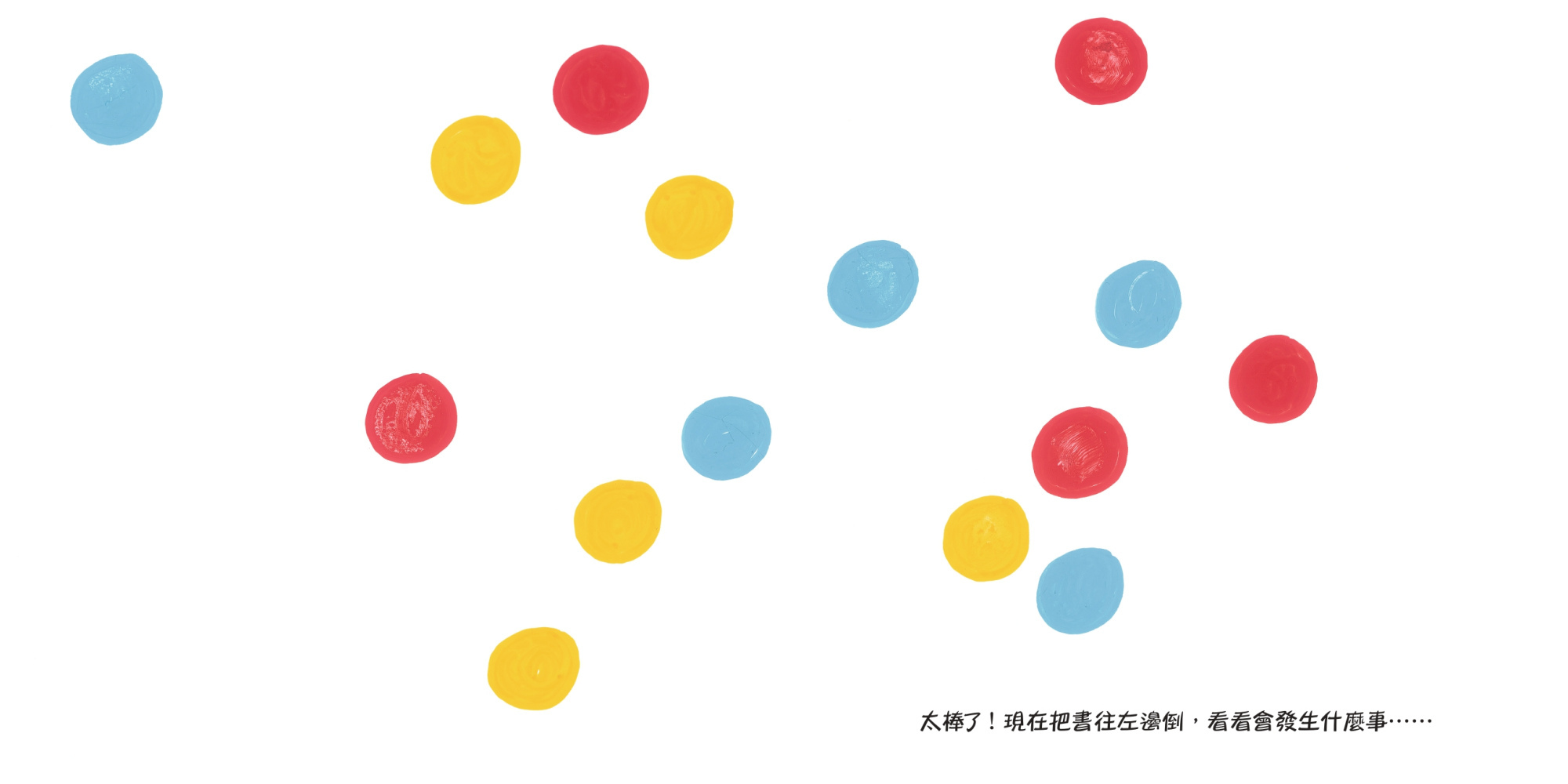

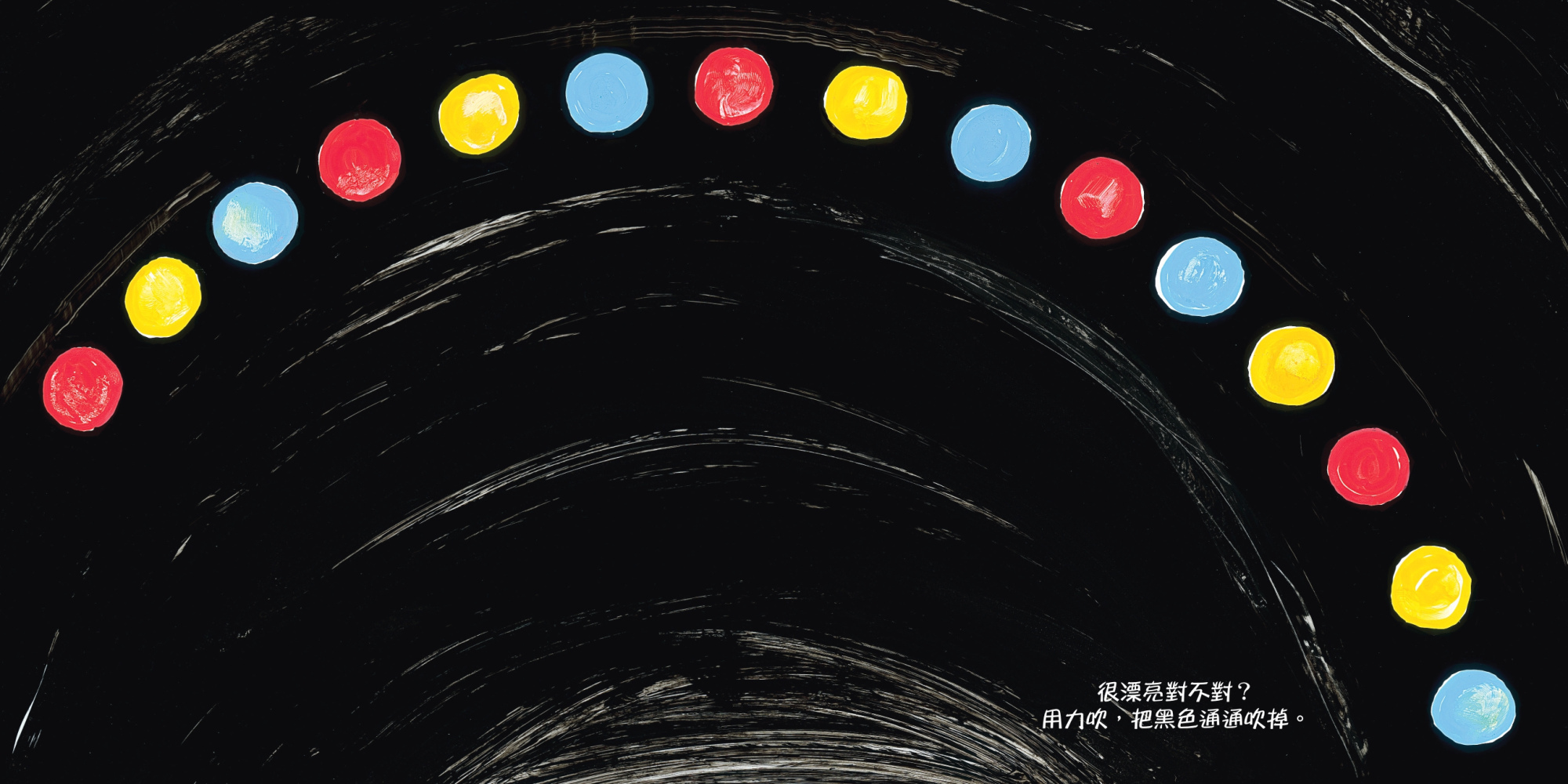

這本書僅用黃色,紅色和藍色點點,就創造出令孩子目不轉睛的魔法。托雷證明了有創意的書籍,不會輸給多媒體載具,紙本書上彩色點點的表現,和iPad螢幕上五花八門的點點一樣能引人入勝。

這本讓托雷大受好評、獲得成功的書,已在全球售出數百萬冊,並翻譯成40種語言,曾連續4年位居《紐約時報》兒童圖畫書暢銷排行榜。筆者在和孩子們共讀這本書時,每一次都感受到它瞬間將小孩和成人連結起來的神奇魅力。這種共享的體驗,效果遠遠大於各個部分的總和。

托雷並不是魔術師,他沒有耍什麼花招,書中也沒有出現任何幻覺,他的畫甚至稱不上是「好看的畫」。他只是以最純粹的抽象概念,和孩子一起玩耍,所有的內容都源自直覺,以及翻頁間不可預測的驚喜。他證明了,我們不受束縛的創造力,才是真正的魔法。

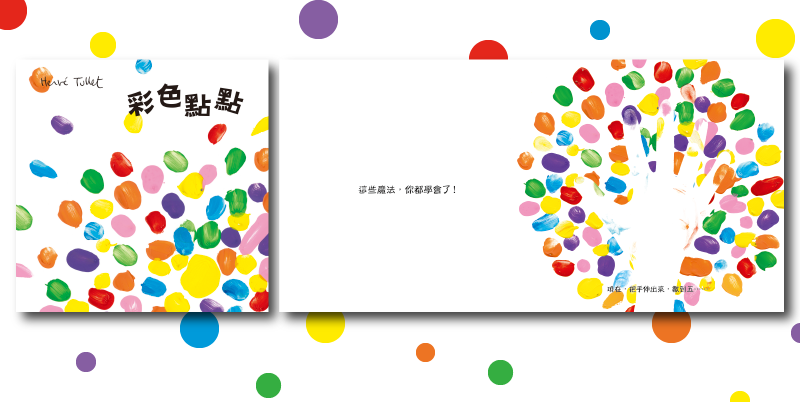

《小黃點》就像一顆小太陽,照亮了托雷接下來的創作之路。《彩色點點》(Couleurs

《彩色點點》書封及內頁(上誼文化提供)

人類學家提姆.英格德(Tim Ingold)曾大膽想像一種理解世界的全新方式,他說:「世界最初不是由物組成,而是由線組成的,人類與自然就是一段解不開的線,而生活就是沿著這些交錯的線穿行。」

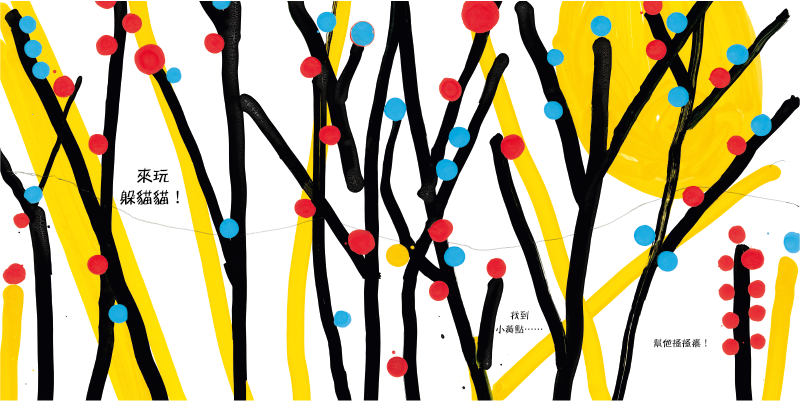

小黃點第三次現身在《小黃點大冒險!》(On joue?

《小黃點大冒險!》內頁(上誼文化提供)

無論在托雷的工作室或工作坊,「音樂」對他都是非常重要的存在,聲音為他築起充滿活力、富節奏感的空間。在《Moi, c'est blop! Oh, Un Livre qui fait des sons

在邀請讀者發出聲音後,托雷又召喚孩子們《來跳吧!》(Danse! La Danse des mains

VIDEO

赫威.托雷與《La danse des mains

2015年10月,托雷賣掉巴黎的房子,偕妻子和小女兒遷居紐約。呼吸著紐約的新空氣,他期待外國的目光能創造與世界的新關係,產生新的創作動能。他認為自己是個藝術家和表演者,不想將作品僅僅放在兒童文學的模式裡,而是將它安置在和藝術的關係中,尋求互動性和自發性。

他開始為兒童舉辦創意工作坊,以「讓人們動起來」作為目標。工作坊從小型的教室活動,漸漸發展成多達數百位孩子參與的規模,足跡拓展到美國洛杉磯、印度新德里、英國倫敦,甚至到達非洲馬拉威,地點則包括托兒所、市場、廣場、博物館、學校操場、火車站大廳等等。

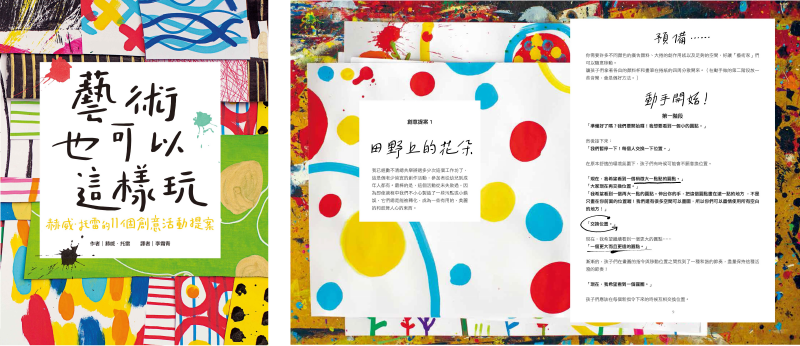

身為活動主持人,托雷並不是扮演教孩子畫畫的老師,而是像一位音樂指揮、編導或教練,給予孩子精確的引導,激勵他們自由的釋放出創作能量。托雷將創作坊的11個創意活動提案,集結成《藝術也可以這樣玩》一書,為家長和老師們提供了重新創建工作坊的心法。

《藝術也可以這樣玩》書封及內頁(青林出版提供)

他在紐約的隱形狗藝術中心舉辦了「這不是垃圾」個展,在匹茲堡的兒童博物館發表了「赫威.托雷的藝術爆炸」,於韓國首爾的Hangaram設計博物館舉辦了1990年代以來的作品回顧展「Oh!Hervé Tullet, A Retrospective」,深入展現他的創意世界。他還曾多次受邀到美國國會圖書館、現代藝術博物館(MoMA)和古根漢美術館等處舉辦研討會。

2020年歲末,托雷應台中國美館邀請來台舉辦「赫威.托雷玩藝術—As Fun As Art」展,可惜受新冠疫情所阻,托雷無法親自來台主持工作坊。在這場展覽中,他首度跳脫紙本平面創作手法,採用紅、黃、藍三原色,由點、線、面延展出三件立體雕塑作品,讓觀眾經由明顯的差異感受趣味。托雷透過身體感及視角遊戲,邀請觀眾親近作品,與之互動,也與空間及其他觀眾互動。

這三件具有共融互動機能的作品中,《看》是一個亮白卻遍布穿透性孔洞的蛋形球體,從大大小小的孔洞,可探視內部光滑鮮黃的質感,誘人親近。《棲息》是一個對剖、開敞藍色內部空間的球體,球體外部的粗糙觸感與內部寧靜的色彩及光滑度形成鮮明對比,提供紋理與觸感的差異體驗。《溝通》則是一個被鏤空已不成圓的白色量體,四周纏繞寬窄、觸感穿插變化的紅色「緞帶」,富有多重的觸覺刺激。

赫威.托雷玩藝術—As Fun As Art展覽(上誼文化提供)

赫威.托雷玩藝術—As Fun As Art展覽(上誼文化提供)

在紐約新冠疫情最嚴重時,托雷發起「Art in My Window」活動,鼓勵參與者在窗戶上展示他們的藝術品,為鄰居和路人創造一個歡樂多彩的場景。這個活動是他創建的「理想的展覽」(L'expo idéale)計畫的延伸。

對托雷而言,什麼是他心目中理想的展覽呢?

這位俏皮和不羈的藝術家,用他最喜歡的顏色、紙張、畫筆、剪刀來籌策這個計畫。理想的展覽提供了豐富多樣的建議,讓參與者邊玩邊創作。托雷也分享他的熱情,邀請每個人釋放他們的創造力,創建他們自己的理想展覽!創造的力量不在於美學,而在於創造的過程。在過程中,從想法到行動產生真正的驚喜,從這些啟示中湧現出集體的能量。

「赫威.托雷玩藝術—As Fun As Art」展設有與孩子共同創作的互動區(上誼文化提供)

「赫威.托雷玩藝術—As Fun As Art」展設有與孩子共同創作的互動區(上誼文化提供)

理想的展覽是個實驗的空間,是一個不斷被重新發現的豐富概念,是一件正在進行的精彩共作。透過無遠弗屆的社群網路,托雷邀請大眾不只上傳個人的影片和資料,還可以自主組織社群,發想各種理想展覽的樣貌。這將會是個持續不斷、永無止境的展覽,是一場偉大的冒險。

托雷在他創作的《我有個點子》(J'ai une idée

他說:「你的一舉一動即為作品。」他像是一個自由的狂奔者,一邊跑一邊上氣不接下氣。他也像是一個孤獨的奏鳴者,一次次即興創作,又一次次推翻自己。對托雷來說,重要的是作曲時的機會和自發性,創作過程才是他真正的主題。●

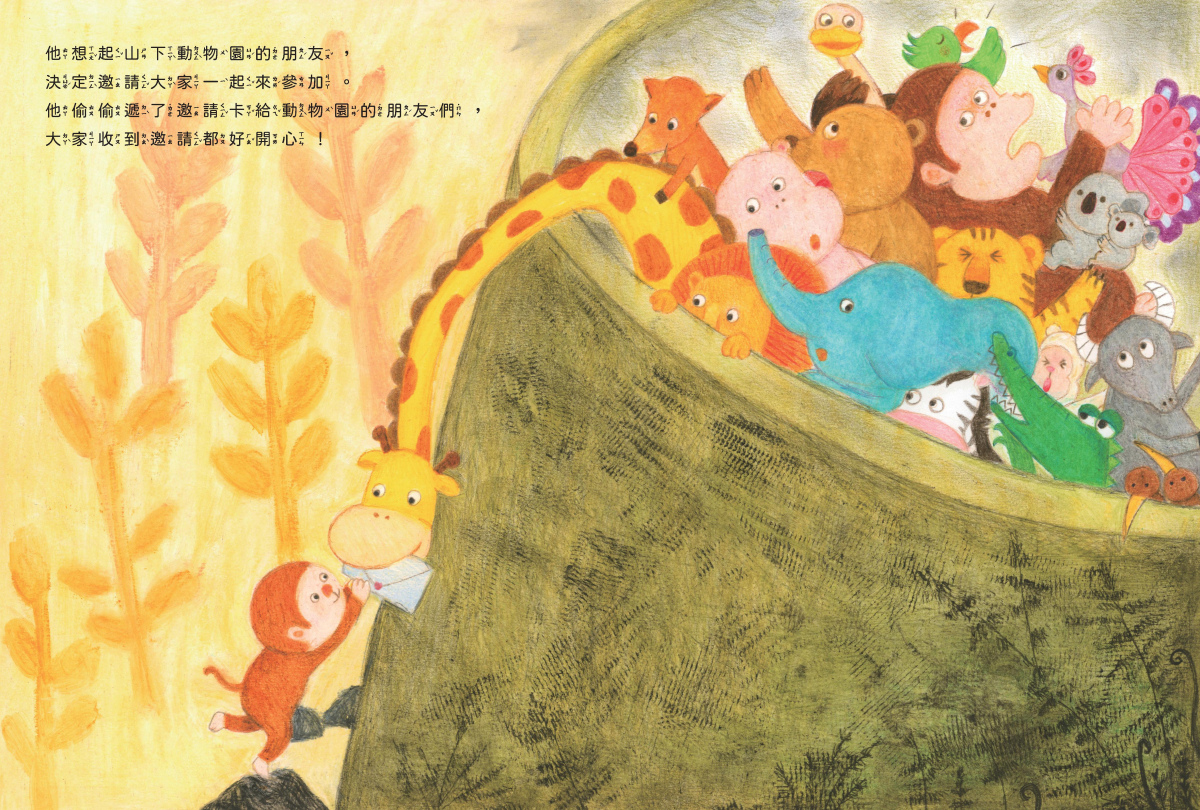

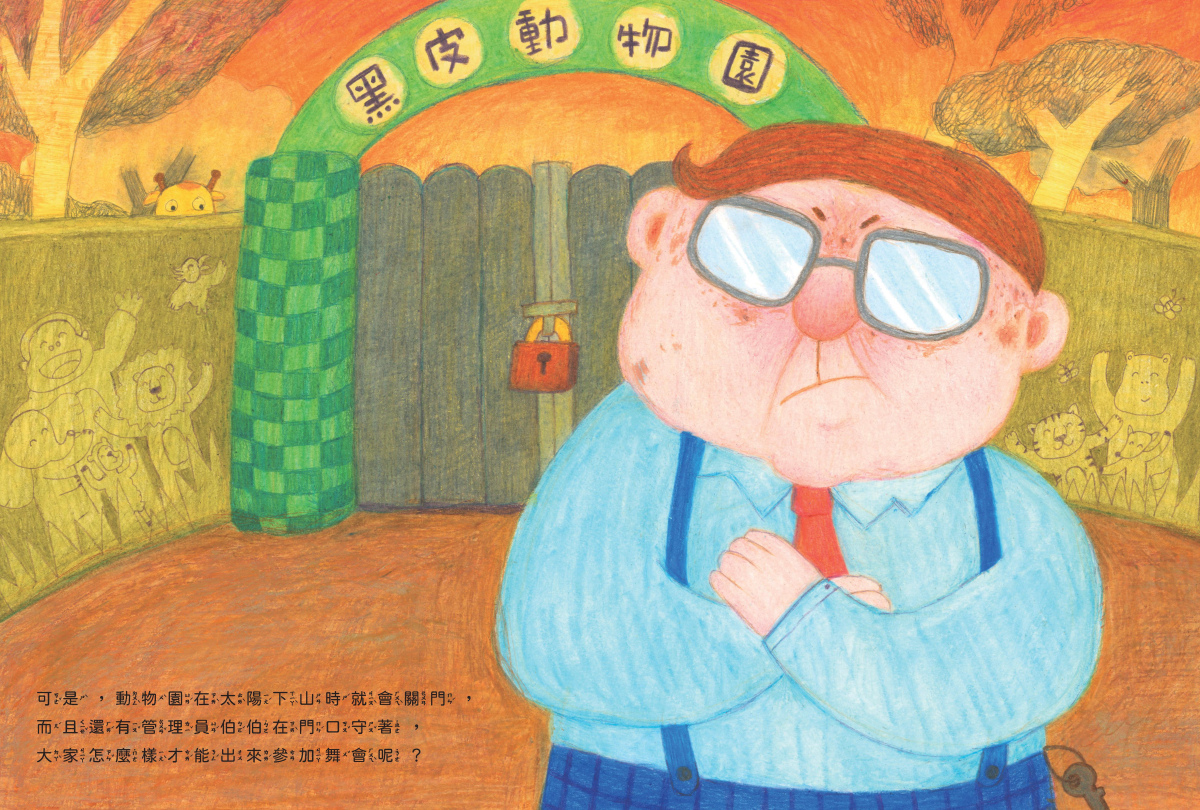

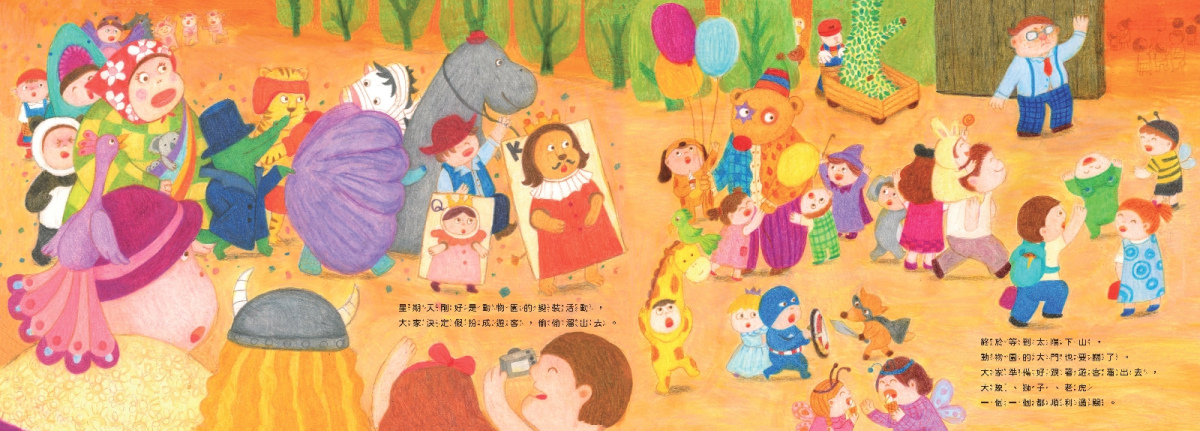

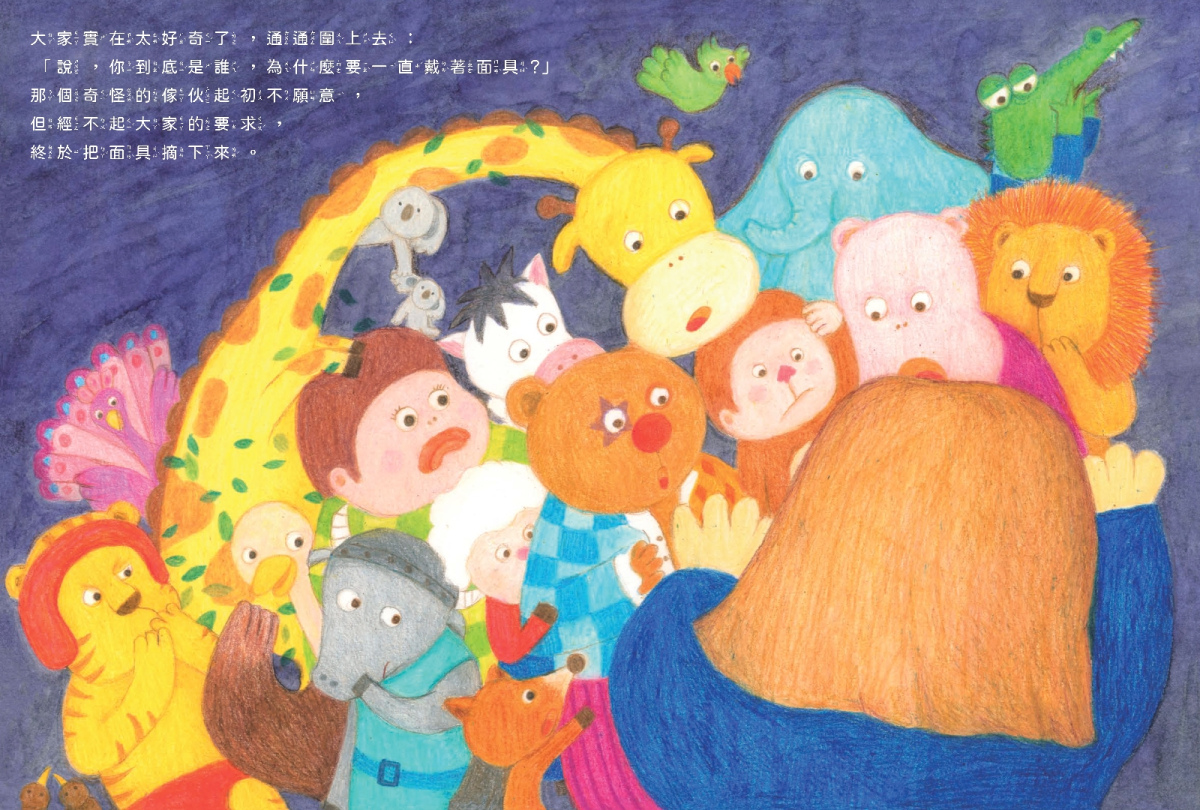

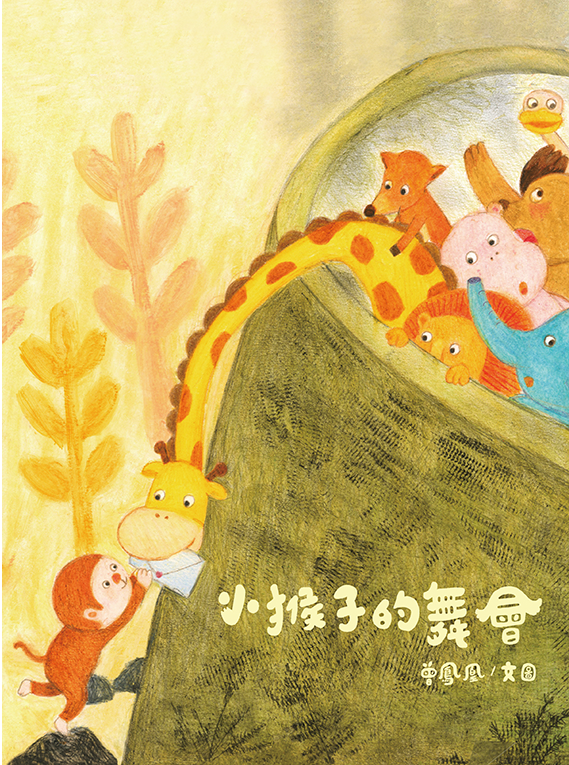

小猴子的舞會

小猴子的舞會

《小藍和小黃》被譽為「現代圖畫書的出發點」,開啟了1960年代之後結合設計和新媒材的運用手法,讓圖畫書展現出更多元的風貌。這本神奇之書影響了許多後繼的創作者,其中以《小黃點》(

《小藍和小黃》被譽為「現代圖畫書的出發點」,開啟了1960年代之後結合設計和新媒材的運用手法,讓圖畫書展現出更多元的風貌。這本神奇之書影響了許多後繼的創作者,其中以《小黃點》(

書摘》《打台灣不如騙台灣》:認知作戰為什麼會成功?哪些人容易受到影響?

尼古拉斯.迪方佐博士(Dr. Nicholas DiFonzo)在其著作《茶水間的八卦效應:透視謠言背後的心理學》中談到,謠言幫助人們了解世界、減少因為面對不確定性而產生的焦慮感。根據迪方佐博士的看法,人們更容易相信與自己信念相符的謠言,或是已聽過許多次的謠言。

舉例來說,在辦公室茶水間,人們悄悄地說著誰因為和主管有辦公室戀情,很快地即將高升的八卦。或是在學校走廊,同儕間流傳著誰因為爸爸捐款給校方,換取代表學校參賽機會的耳語。假如這類事件能引發你強烈的道德情緒或正義感、或是你剛好對當事人沒有好感、又或是這些訊息重複來自各種不同管道,你就更加容易選擇相信這些流言。

實際上,惡意不實訊息與謠言的性質非常相似。惡意不實訊息是指在內容上不正確,並且會激化偏見、偏誤和情緒的訊息。為了使自己感到安心,人們也更容易散播有關外部群體的負面謠言。而惡意編造的不實訊息,旨在造成傷害或引起混亂,再加上可透過網路和社群媒體迅速傳播,導致其已變得比謠言更加的惡毒。

由於絕大多數人內心都是善良且充滿正義感,因此認知作戰利用的是人類嫉惡如仇的心理,當不公不義的事情發生時,人心善良的一面導致情緒被激發,認為某些人都是壞人、某些行為都是在欺騙。從邪教到陰謀論,都是利用類似的人性弱點。

另外一個認知作戰會成功的原因,則是利用在資訊超載的年代裡頭,多數人終日忙著工作,沒有足夠的時間或心力去好好理解一個複雜的議題。在這種時候,如果有人可以將資訊整理成懶人包或迷因圖,用輕鬆的方式讓人接收訊,相較於長篇大論,人們傾向接受並相信這樣的呈現內容。簡單來說,隨著現代人注意力越來越稀缺,認知作戰的溫床慢慢形成,想要成功地帶風向,也變得越來越容易。

認知作戰策略主要是要影響那些「沒有特定立場的人」,台灣民主實驗室觀察也發現,宣稱「立場中立」的人,比擁有強烈立場的人,更容易受到資訊操作影響。因為對於立場原本就與攻擊方相同者,根本不需要透過認知作戰來改變其想法,反過來說,立場完全不同且堅定的人,因為很難被改變,不太需要花費太多。

在台灣,容易受到認知作戰影響的族群,與性別或教育程度沒有顯著關聯,反而是原本對於公共議題冷感的族群,容易成為主要的攻擊目標。這類型的群眾因長期地厭惡藍綠兩黨惡鬥,多年下來形成了政治冷漠,沒有想要花太多心力去關注相關議題,直到非典型政治人物出現時,他們容易從對方身上看見一絲新希望。

根據台灣選舉與民主化調查(TEDS),這群中間選民在台灣社會約佔3成到3成3,最容易成為認知作戰的目標攻擊對象。

➤認知作戰可能會對我的生活帶來哪些危害?

身處於後真相(Post-truth)時代,我們對於彼此漸漸失去了信任感。一個人說的事情是否為真不再重要,重要的是聽者是否願意選擇相信。換句話說,後真相的真相不是由證據來證明,而是由聽者的價值與信仰來決定。

認知作戰讓越來越多人對於政府失去信任,這些訊息表面上看似是來自台灣媒體,但實質內容可能絕大部分是應和中國的統戰論述。長期且大量接受單一訊息來源的情況下,人們就有可能漸漸改變了對中國、對民主制度、以及對政治新聞事實基礎判斷的認知。

舉例來說,台灣一些早期社運圈學者、政治人物,打從2022年來對中國態度出現轉向,甚至開始打著「和平反戰」口號,反對台灣當局兩岸政策,導致台灣對外立場分歧。在民主社會底下,民眾的立場分歧很正常,但假如特定群眾的立場改變都出現在某個關鍵時間點,又符合中國政府、官媒的主旋律,那就很有可能是認知作戰影響的結果。

接收訊息管道單一,加上社群媒體興起、演算法推波助瀾,使得「同溫層效應」(Echo Chamber Effect)越來越強烈。接收者越來越容易相信「只有他看到的資訊是真實」,對於立場不同的資訊,很快地貼上錯假訊息標籤。

民眾一旦沒有隨時隨地有意識地去辨別所接收到的資訊,在同溫層效應底下,就更容易三人成虎,無意中被操控對於事實的認知而毫無自覺。一旦這樣的現象成立後,社會上不同立場的人越來越難以產生理性對話與思辨,政治兩極化(Political polarization)嚴重危害著民主多元的價值。

➤在網路上分享或討論我覺得很重要的訊息,希望可以讓更多人認同和我一樣的論點,這樣也算加入認知作戰嗎?

當然不算,一般人在網路上轉貼文章或是參與討論,針對我們所關心的公共議題作事實的釐清、觀點的交換或是價值的辯論等,在民主國家裡頭是再正常不過的行為,絕對不能算是加入認知作戰。

認知作戰通常是以「消滅另一個國家實體」作為主要目的,過程中會使用大量的謊言與煽動性的敘事手法,混淆人們對於事情的看法,進而對於民主國家制度的信念產生動搖。

身處於言論自由國家,我們在日常生活中當然也會想要跟周邊親友「帶風向」,希望他們能夠認同我們的想法或觀點。但是這類型的帶風向,與認知作戰無論在程度上與目的上都有著顯著的差距。

舉例來說,我們在網路上分享訊息或發表個人觀點,目的很可能是要讓更多人支持同性婚姻合法化,也可能是要讓更多人喜歡和自己一樣的偶像明星,絕對不像認知作戰是以軍事戰爭作為出發點,目的地是為了殲滅對方。

要記住,在台灣這個長年面臨來自中國軍事威脅的國家,中國政府是以軍事的規格在發起認知作戰,最終要達到侵略跟併吞的目的。和一般人在日常生活中的帶風向,就像是「拿橡皮筋槍比AK47」的差別。

因此,我們千萬不要輕易地替日常生活中「帶風向」的行為貼上認知作戰的錯誤標籤,因為大多時候,民眾在網路上發表自由言論,絕對不是以要消滅一個國家作為前提。●

作者:沈伯洋、吳銘軒、台灣民主實驗室

出版:大塊文化

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:

台灣民主實驗室(Doublethink Lab)

創立於2019年,是在台灣正式立案的非營利組織,目標是透過研究、開發以及國際串聯等行動,探索新的方法,回應當前的民主挑戰。台灣民主實驗室目前的工作專注於理解並追蹤線上資訊操作的機制,並觀察監控技術和數位威權擴張所帶來的民主威脅。透過研究專案與國內外專家合作,分析不實訊息的傳播模式、敘事修辭,以及如何影響媒體、政治及社會大眾。

沈伯洋

立法委員、國立臺北大學犯罪學研究所副教授、台灣民主實驗室常務理事。畢業於臺灣大學法律系,美國賓州大學碩士與美國加州大學犯罪與法律社會學博士,學術領域關注刑法、法律社會學、刑事政策及白領犯罪,近年主力研究資訊戰與假新聞。

吳銘軒

社運工作者與網頁設計工程師,2004 年起參與台灣同志、人權、環境、公民科技與開放政府等社會運動,提供創意、溝通與橫向連結、制定策略等協助。目前為台灣民主實驗室執行長,專注於理解與追蹤線上資訊操作的機制,並觀察監控技術和數位威權擴張的發展,也專注在研究數位科技如何影響民主與社會等相關領域。

採訪撰稿:游婉琪

台灣新聞記者協會常務委員,英國約克大學應用人權碩士、政治大學新聞系學士。新聞資歷15年,曾任報社文字記者,現為獨立新聞工作者。關注人權、性別、公共政策等議題,盼有天歧視不再,多元族群都能在台灣這片土地自由呼吸。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量