現場》我的輸出不是DPS,我的輸出是版權:版權經紀人譚光磊談台灣文學版權代理講座側記

活動一開始,譚光磊解釋「版權」詞源:「以前印刷是製版,所以出版社擁有的是那個『版』。所以說盜版,是在捍衛製版的權利,後來出版界大家都講『版權』。」作為業界流通的術語,「版權」一詞其實並不存在於法律中,正式名稱其實是「著作權」。

台灣曾經是在國際版權市場上臭名昭彰的「海盜王國」,因最初版本的《著作權法》存在著不保障外國作品的法律漏洞,以至於1960至90年代,大量未獲授權的外國作品被台灣出版社私下翻譯、盜版販售。這樣的惡名,連大名鼎鼎的諾貝爾文學獎作家馬奎斯也知道。「業界曾經有人想去買馬奎斯的版權,馬奎斯一聽到是台灣來的,就非常、非常的在意。」吳曉樂無奈表示,台灣《百年孤寂》盜版猖狂,連身在南美洲的文學大師都有所耳聞。

1992年,新修訂的《著作權法》姍姍來遲地頒布。六一二大限後,台灣大量盜版書在期限內被傾銷或銷毀。台灣社會對於版權觀念修正後,開始日漸茁壯健全,不過,還是免不了經歷陣痛期。

「我1998年念大學那段期間,台灣的翻譯小說很少。出版社原本不用授權就可以出版,突然多出一個成本,很厚的(翻譯)書就更不敢做了。」當時就台大讀外文系的譚光磊敏銳觀察到,比起六一二大限之前翻譯小說百花齊放,修法後數量銳減,至少有5、6年的「翻譯書真空期」。

於此同時,因譚光磊自身對於奇幻文學、電玩的熱愛,加上優秀的外語能力,吸引了各家出版社前來與他展開翻譯、評書、選書等合作。不過,一直到譚光磊在美國科幻雜誌《軌跡》(Locus)首次讀到作家經紀人(agent)的相關資訊,被這門神祕的行業深深吸引,日後才誤打誤撞的踏上了版權代理之路。

台灣版權代理先驅,最早可追溯至80年代末成立的大蘋果與博達,這兩家公司同時也是中文世界最早的版權代理商。如今台灣版權代理的四大公司,則加入了光磊、安德魯納伯格(ANA),皆是以英語市場為主。雖然亞洲出版產業普遍缺乏前述的作家經紀人制度,不過譚光磊解釋:「台灣的版權代理其實也是一種作家經紀人,代理這個字也是agent。」

在英美國家龐大的出版產業中,作家經紀人是在體系專業分工下所產生的職位,為出版社解決無法負荷的審稿工作。「如同守門人,作家經紀人會先挑選自己覺得有市場潛力的稿件寄給出版社,出版社若從經紀人手上收到稿子,通常稿件本身的品質是沒問題的。」

談到台灣的版權代理,譚光磊坦白,其實大部份都是將外文書引進到台灣書市。「什麼樣的書會賣呢?告訴你,8個字——升官發財身體健康。」現場哄堂大笑。

現實是,翻譯書籍長期在台灣出版市場的市占率居高不下,外文書輸入台灣總有讀者支持,出版後亦有一定的市場需求。然而,若從台灣作品版權輸出的角度來看,則是另一回事。譚光磊比較版權輸入與輸出在台灣的截然景況,形容兩者之間存在著「地位的懸殊」,「完全不一樣」。強勢洶湧的外譯作品如大軍壓境,時常輾壓了本地作家的市場生存空間。

譚光磊笑道:「那時常會懷疑我的工作是不是在『助紂為虐』? 開始想做版權輸出,也是有點『贖罪』的心情,覺得應該來為本地作家做點事。」

2011年,台灣出版品外譯迎來令人振奮的轉捩點。那一年,外譯的新時代就此展開,台灣甚至首次有作家透過作家經紀人,經由商業管道進行國際版權交易,輸出英美市場——吳明益的長篇小說《複眼人》。2012年2月龍應台走馬上任文化部部長,同具作家身分的她,亦極其關切台灣出版品版權輸出的進展。此後,文化部開始陸續祭出翻譯補助、成立「Books from Taiwan」推廣台灣書籍、開設國際出版交流工作坊等,努力讓台灣作品能以更多元的形式被國際版權市場看見,以順利登上國際舞台。

這樣看似尋常的輸出路徑之所以讓譚光磊欣喜,是由於過往台灣出版品外譯,通常得倚賴學院研究或政府補助。文學性濃厚的作品單本外譯後,往往流向各大學的東亞研究系所圖書館,與市場一般讀者的距離還是非常遙遠。

《複眼人》走出了新路,也為台灣出版品的輸出奠下基礎:「國外出版社真的覺得這本能賣,於是出了一個價錢,就是看好這本書的市場。」譚光磊說。

(圖片取自新經典文化臉書)

不過,對台灣作家來說,外譯機制不透明的情況下,對於自己的作品能否在國際版權市場中受到青睞,內心總不免忐忑。吳曉樂分享,每當自己的作品有幸被國外出版社選中、外譯出版時,內心尷尬小劇場便會上演:「你不曉得這可否列在人生成就裡——這是個人努力取得的成就,還是僅只是運氣?」

版權推廣、把台灣作品推向國際,實際上該如何漂亮執行?

「對於外國人來講,要快速了解這本書,沒有什麼比類比更快了。」譚光磊說的「類比」,指的是尋找並傳達欲推廣的台灣作品時,先找出外國文化市場中,有沒有定位相近、風格或類型相似的創作,針對作品特性與亮點向國外版權進行關鍵字詞的描述及溝通。類比越精準,越能夠引發外國版權代理人迅速掌握台灣作品的文本內容、推斷出該作品潛在的市場吸引力、受眾客群等,後續行銷宣傳的操作也與之息息相關。

文化類比的精準度仰賴平時閱讀、追劇的累積。吳曉樂表示,這是譚光磊長年修煉成就的技能,不過據她的觀察,台灣出版界普遍都還缺乏相關的能力訓練。

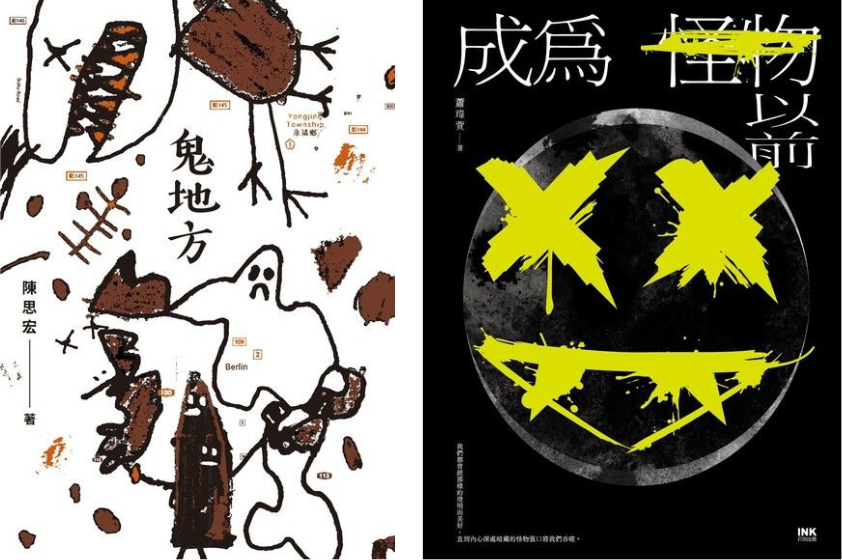

譚光磊以今(2023)年外譯後廣受國際矚目的陳思宏《鬼地方》、蕭瑋萱《成為怪物以前》兩本小說為例,說明他如何透過文化類比進行推介:「像《成為怪物以前》就是《香水》加《沈默的羔羊》!」尋找《鬼地方》的類比過程,則花了譚光磊不少心力:「當時我讀《鬼地方》,一再聯想到的是吉莉安・弗林(Gillian Flynn)的《利器》(Sharp Objects),和馬奎斯的《百年孤寂》。」

不過,與《鬼地方》英文譯者石岱崙(Darryl Sterk)聊天,譚光磊發現《鬼地方》或許更接近電影導演大衛・林區的超現實主義風格,「我想到大衛・林區,其實《雙峰》(Twin Peaks)好像也可以(作為類比)。」

譚光磊當時發出《鬼地方》推介信後,引起各國版權的迴響:「當時發(信)出去之後,一堆老外回信都說因為看到《雙峰》(而有興趣洽談),說那就是他最喜歡的電視劇。」

對於國際版權市場而言,洽購版權的決定性因素是作品的題材類型,但版權銷售也會受到社會政治及文化情勢的牽動。譚光磊談到2016年,川普上任美國總統後推動「零容忍移民」苛政,其帶有種族歧視、保守右翼的作風,使得美國出版業轉向關注種族、移民議題文學,意圖以此回應美國社會。同樣的議題,在歐洲版權銷量就相對低緩。

譚光磊也提到,前幾年全球掀起亞洲女性主義熱潮,但2019年起肺炎疫情席捲,去(2022)年俄羅斯入侵烏克蘭戰爭未劃下句點,今年10月又爆發以色列、巴勒斯坦的戰火,世界處於疾病與戰爭之中,國際書市因而轉向日韓療癒系小說。譚光磊感嘆:「現實世界太多苦難、太痛苦,大家都在找所謂的escapism,都要逃避。」

話鋒一轉,譚光磊提醒台灣創作者不必因此汲汲營營、迎合市場潮流。英美小說的通俗套路不能滿足歐美讀者時,亞洲文學即是歐美版權市場買家眼中一片未知的藍海。

譚光磊也表示,當前亞洲文學作品已逐漸在國際市場崛起。日韓療癒系小說的外譯出版浪潮,亦讓亞洲文學受到越來越多國際讀者歡迎,拓展亞洲版權市場的機會大為增長。

現今台灣經常出現在國際新聞焦點新聞中,外國朋友若不是透過國際政治局勢的了解,便是藉由同婚性別議題認識台灣。我們不免想知道:以版權銷售而言,台灣目前在最好的時代?還是在最壞的時代呢?

在版權輸出領域耕耘十多年的譚光磊認為,台灣的國際知名度能夠吸引外國出版人的好奇,不過最重要的關鍵還是取決作品本身。故事的「普世性」與「在地性」,是最容易勾起國際讀者興趣與共鳴的特點。然而他也警惕創作者:「這有先後順序,不要只顧著在地特色、高舉台灣價值,但是連基本故事都說不好。」

對此,吳曉樂也以受到Line群組長輩歡迎的「花若盛開,蝴蝶自來」應和,表示這是「很重要的先後順序」。吳曉樂嚴肅地說道,「可是我們必須很殘酷地說,串流平台的出現,所謂內容,已澈底進入國際競爭時期了,品質穩定,且可以跟各國優秀文本一較高下的內容,仍很有限。不僅台灣,我相信全世界的創作者都在煩惱這件事。」吳曉樂認為, 故事內容應該是台灣創作者應優先看重的任務與戰場。「你只要先把你的故事給說好,其實後面的事情自然會發生,而不是現在先去汲汲營營,去想我要有後面這些東西。」

「其實只要內容顧好了,你真的是立於不敗之地。」吳曉樂說。

作家法蘭岑曾在《如何獨處》寫道:「小說是最根本的人類藝術。」期待台灣創作者能持續穩紮穩打,掌握把故事說好的創作基本功,未來進行將台灣文學推向世界的版權洽談,將更有著力點。●

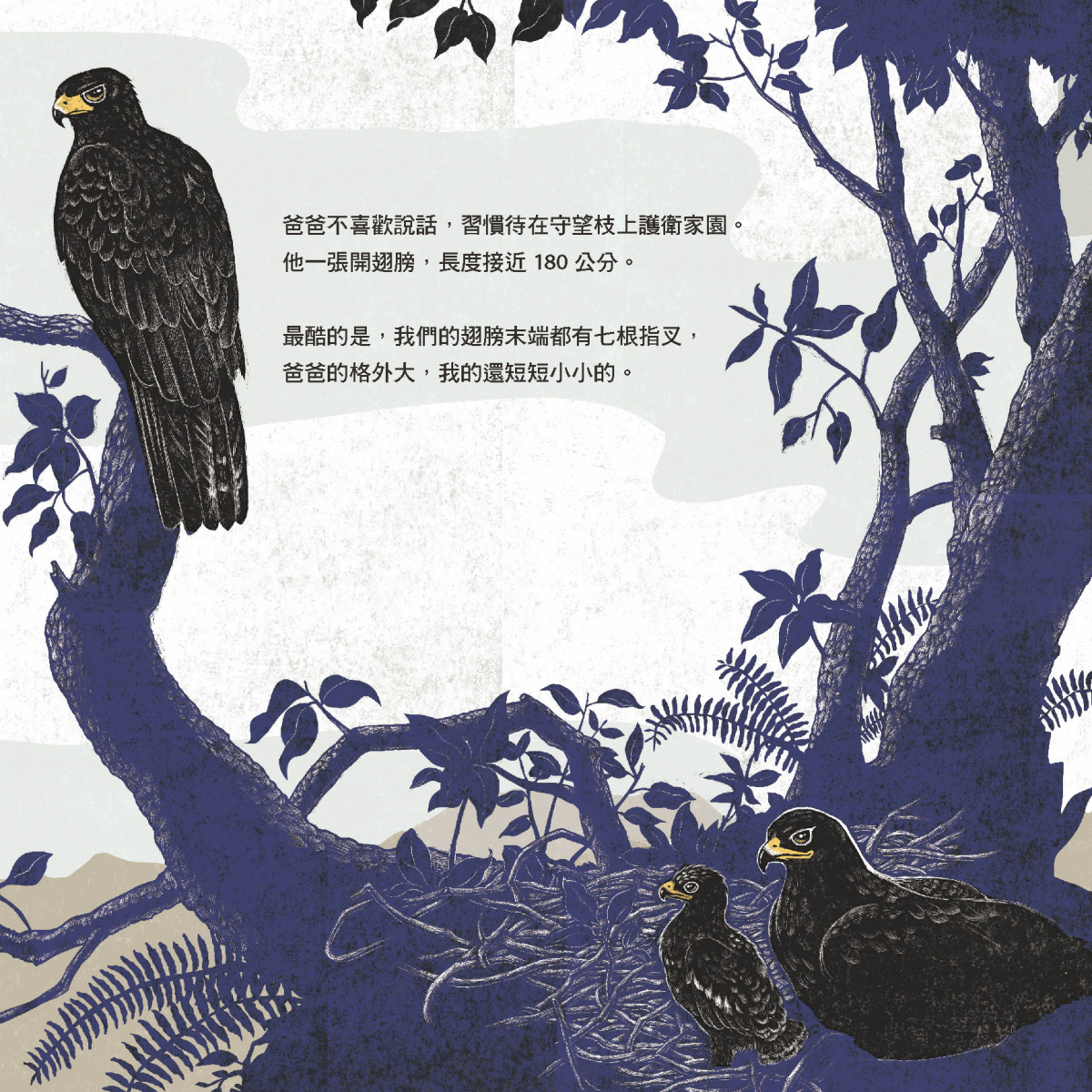

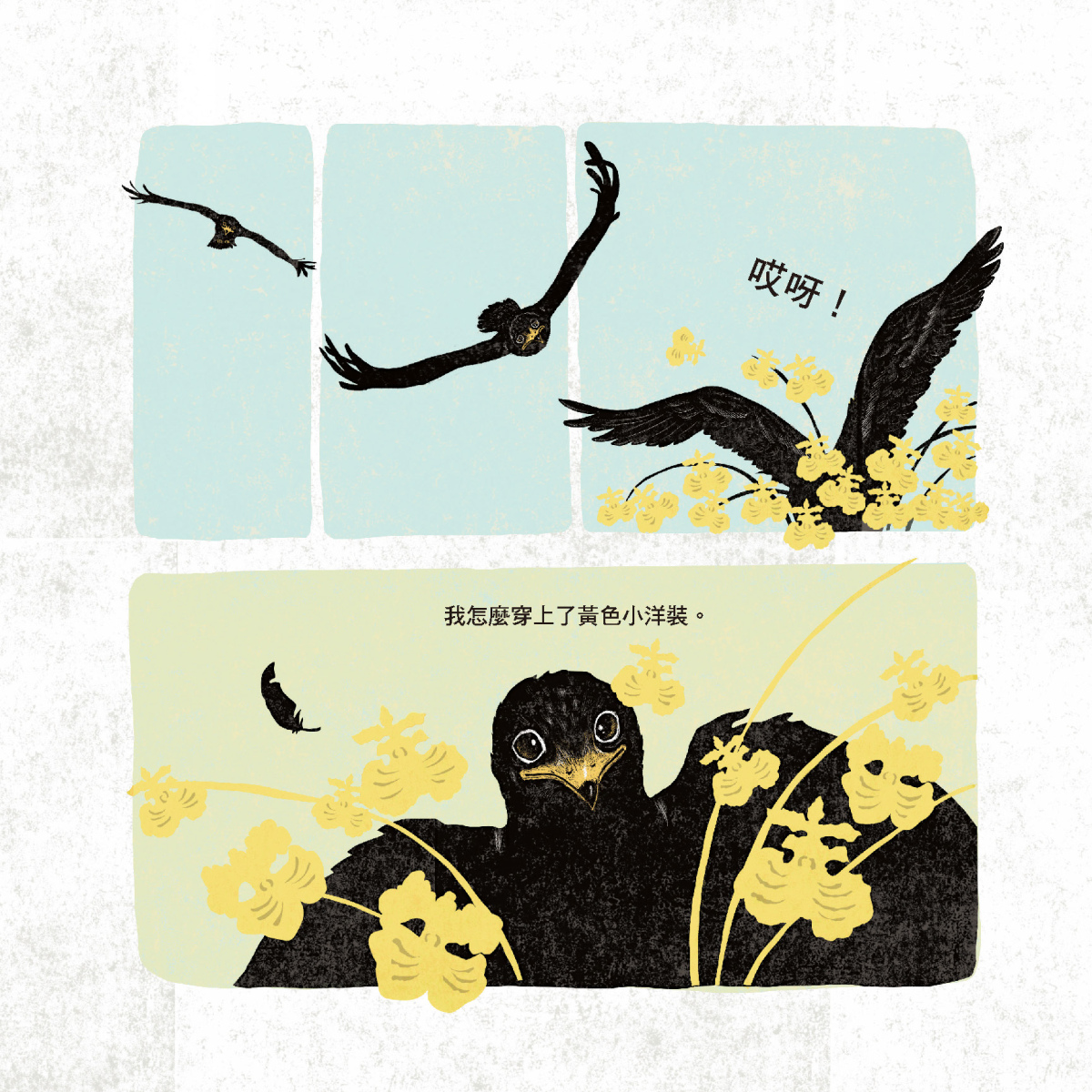

黑武士林鵰

黑武士林鵰

2023第14屆金漫獎評審團專訪》臺灣漫畫超進化

今年(2023)臺灣漫畫有幾件值得歡慶的大事:其一,國家漫畫博物館即將在年底於臺中刑務所歷史建築群策展開展;其二,臺漫前進國際經年有成,版權交易熱絡,作品能見度大增。而金漫獎可說是在此之前,一直凝聚臺灣漫畫能量的重要機制與支柱。

本年度7位評審中,由玄奘大學藝創系副教授、資深漫畫家傑利小子(胡覺隆)擔任召集人;同為漫畫家者,還有多次獲得金漫獎肯定的李隆杰;呂靜芬曾為臺灣多個數位漫畫平臺總編;李家瑩為實踐大學媒體傳達設計學系助理教授;黃廷玉為公館漫畫私倉Mangasick店主;孫家隆為動畫師、SAFE HOUSE T Studio共同創辦人;孫沁岳為擁有32萬訂閱的漫畫評論YouTuber。本屆評審可說匯集了不同世代的漫畫相關工作者,每位評審談起漫畫時,眼神盡顯熱情,觀點豐富,各有側重。

就像首次擔任金漫獎評委的孫沁岳所觀察,他的漫畫評論影片多以日本少年漫畫為主,但他一直以來都有閱讀臺漫,本次參與評選的過程,臺灣漫畫的多元性令他大感驚豔:「臺灣漫畫真的完全沒有輸給日本漫畫!」

評審的專業各有不同,對於作品整體的感受卻相當有共識,以下是幾個顯著的現象:

➤金漫獎改革有成:打破類型展現多元、開放外籍人士參賽

自第11屆開始打破類型,報名與入圍作品不拘類型,能展現臺漫更豐富樣貌。去年的金漫大獎頒給了條漫《星咒之絆》,宣告了條漫已成為問鼎金漫獎的強勁勢力,本屆亦有許多條漫參賽,讓漫畫的形式更顯多元。

旅日多年的評審孫家隆指出,從日本書店的分類來看,漫畫當然有各式各樣的類型,不過仍大致有蔚為主流的風格,「純粹論風格的多樣性來說,臺灣是不會輸給日本的,從這次的參賽作品來看,包含著各式各樣的風格光譜。」舉辦多年滿滿漫畫節的黃廷玉也贊同:「臺灣漫畫的生態真的非常豐富。」

可以說自從金漫獎打破類型,臺灣原本就百花盛開的漫畫種類,不用為了獎項的機制削足適履,可以在同樣的標準上一同競技。因此報名與入圍作品,皆呈現出更多元的樣貌。

評審團召集人傑利小子指出,臺灣漫畫其實一直在「混血」,從單向受日本影響,到文化部帶創作者到安古蘭漫畫節,讓創作者接觸歐漫市場,將歐漫元素也加入臺漫混血之中;近來則另有韓國條漫文化的加入,「在資訊發達的情況下,臺灣漫畫不再偏食,參賽的多樣性豐富且越來越國際化」。

自從去年開放外籍人士參賽後,本屆首度有外籍漫畫家入圍,是來自香港的柳廣成《北港香爐人人插》,柳廣成原本就是知名國際創作者,他的入圍無疑讓金漫獎的國際性和多元性錦上添花。

➤人文關懷與對情感探討深刻

「以入圍作品來說,無論類型,每部作品的人文關懷和情感探討都很深入,這是共同的特性。人文關懷強烈,情感真摯。」黃廷玉特別指出這項特點。

「故事明確,以雙主線,分別帶出成人作家的創作瓶頸與兒童讀者的家庭創傷,彼此相互扶持,同時具有成人與兒童觀點,並讓兩者交融。也融合不同技法,有繪本,也有四格漫畫的分鏡。從各方面來說,這次金漫大獎都非它莫屬。」黃廷玉說明。

李隆杰則稱讚本作對情感的描述:「多數情況下,不管畫技好還是故事好,能讓讀者熱淚的作品,是十分稀少的,這種故事最難畫,甚至可能有些人永遠也練不出來,以這方面的成果來說,布里斯是很成功的。」

左萱《芭蕉的芽》同樣在人文關懷與情感描繪都相當到位。作品背景為1930年代的臺灣,以兩位性格截然不同的臺北高校生共同創辦校刊為主線,展現青春對自由追求與謳歌。孫沁岳認為,歷史漫畫容易流於說教,但這部作品完全沒有這樣的問題,「讓我最驚豔的是,我覺得自己好像在看少年漫畫,作者成功賦予歷史漫畫少年王道的氛圍。」

評審團皆讚賞作者能絲毫不留痕跡地,將細緻的考究融入故事中。李隆杰表示,正因他自己也畫過歷史漫畫,看待這類作品更加嚴格,他認為本作一定投注了大量心力,資料考據的詳細程度非常高。更難能可貴的,是作品中一直保持著高度的幽默感,「讓角色一直保持很好笑的狀態,是很不容易的」。

左萱2017年第一部漫畫作品《神之鄉》已改編為電視影集,於2021年在東森電視上映。李隆杰認為《芭蕉的芽》是同樣具有改編潛力的,其中許多歷史建築,至今仍然保存良好,加上作品的趣味與熱血,都很適合影視改編。

➤多部中長篇漫畫的完結

本屆的金漫獎漫畫單中,不難發現,有多部口碑良好的漫畫,都在2022年完結,比如張季雅《異人茶跡》 (全5集)、常勝《閻鐵花》 (全3集)與其他多部。眾所周知,臺灣漫畫市場較難出現長篇佳作,不僅挑戰作者的經驗與編輯的能力,也考驗出版社與市場的支持。

評審團認為,在金漫獎的獎制下,1至2冊篇幅的漫畫相對比較討喜,完成度立竿見影,評估容易。而篇幅較長的作品不但需要維持品質,甚至要做到進一步的突破,才有可能持續獲得獎項的青睞,難度更高。

傑利小子指出,以創作的角度來說,有多少故事說多少話,最忌灌水。其次,篇幅與創作者累積的經驗有關,一定是先從駕馭短篇開始,才能成就長篇,反之則容易出現漏洞。他期許創作者在穩定中求成長,對個人創作或臺灣漫畫才是最好的發展。

「最後一集要妥善將故事說完、收尾,把系列做整體的提升,這是非常困難的。」黃廷玉說明,這也是《異人茶跡》與《閻鐵花》獲獎重要原因。

李隆杰將《異人茶跡》視為臺灣歷史漫畫的代表之作,這部作品橫跨12年,從最早中央研究院時期的紙本《CCC創作集》,幾次停刊,轉移與重啟,到數位平臺的CCC,見證了十餘年的臺漫變遷。

不僅如此,張季雅從第1集到第5集的成長和進步也是顯著的,從畫技、說故事甚至對台語對白的使用,都能看見作者與作品不斷與時俱進。李隆杰提到:「《異人茶跡》在本屆獲得年度漫畫獎,也說明這部具代表性作品,在收尾處理非常好。」

➤讀者尋求新刺激,也促使畫作精緻度的提升

隨著近10到20年的網路發展,創作者與讀者在視覺資訊上的接受廣度都不斷提高,反映在作品的資訊量與表現手法上都有顯著的進化。孫家隆指出:「讀者總是在尋求新的刺激,創作者也在此前提下,必須提升作品。因此,不分世代,作品的精緻度和表現力,都隨著網路發展與頻寬的拓展,有明顯的進化。這樣的資訊養成,是複合的,可能是有意識也可能是無意識的。」

常勝《閻鐵花》無疑是箇中翹楚,故事結合科幻與英雄類型,圍繞著女主角閻鐵花和各具不同能力的夥伴,在破解謎團中,共同抵抗科技巨頭打造的機器大軍。敘事流暢,動態張力強。雖非動畫師,但分鏡安排幾乎是動畫手法,「最後打鬥的那一段,主角與反派的走位,會讓我在閱讀的過程中,立刻想像出動畫的分鏡。」孫家隆盛讚。

林奕辰的《二零七之骨1》,同樣是部視覺華麗,娛樂性強的作品。故事描繪架空世界中,「奇獨」氏族胎兒手持骨劍,斬母而生,戰鬥力超群,另外一股勢力半龍國則具有高科技機甲,兩國相爭。後者渴望得知前者基因之謎,少數奇獨人則希望借重半龍科技,終結產子母死的悲劇。世界觀結合廢土、道教元素,戰鬥系統總括機甲、個人特殊能力等不同設定。

本作節奏緊湊,娛樂高,評審團都給予高度的肯定。在王道少年漫畫的故事架構下,探討了細膩的母愛情感,無論是戰鬥分鏡、故事鋪陳都相當流暢,讓讀者在欣賞熱血戰鬥之餘,進一步探索生命的意義。李家瑩認為:「它(《二零七之骨1》)很有機會成為一部具指標性的長篇漫畫作品」。

➤IP發展需要多種跨域應用;能力超強、不像新人的新人

IP在發展過程中,需要多種不同的轉化、改編。從原作直接延伸的展覽;又或者在原作的基礎上,影視改編這類不同體裁的轉化。改編與原作之間的關係,不盡相同,或深或淺,或交織或獨立。一個IP的成長過程,需要不同形式的各種跨域合作。

本次報名與入圍的作品,能量十分充沛。評選過程中,評審更傾向於期待作品在轉化和改編過程中的張力和創造性,給予跨域的一方更大的自由空間,而非僅止步於漫畫作為媒介的既有魅力。

邀請日本音樂人Summer Eye夏目知幸與 DSPS 主唱曾稔文,打造同名 EP,收錄4首歌曲,有在數位串流發行,也製作黑膠,並在書頁附有 QR Code,可一邊讀漫畫一邊聆聽。歌曲的MV則是和漫畫保持一定距離的獨立創作,風格相似而非直接搬演。兩者不同體裁,但都自成一格,也相互呼應。

評審團認為,作者企劃之初,就已想好了音樂與MV的延伸性,因此,最後的跨域成果與作品內容緊密結合,又各有風貌,趣味不同,但都體現著漫畫的精神。

黃廷玉指出,《芭樂歌》在歷屆跨域應用得獎作品中,有其特殊的代表性。作者Peter Mann長年在自費出版與獨立音樂中努力,累積了很多人脈。因此,跨域的分工與日本版的發行、臺日巡迴漫畫音樂展演,全以一己之力策劃與處理。「站在獨立製作的角度,她把作品、IP與自己其他興趣結合,發揮到極致」。

傑利小子表示:「新人獎的(入圍)作品其實都不太像新人了,很多是從動畫或遊戲等不同業界跨過來的創作者,也帶入了不同跨域應用,這是很好的趨勢」。

➤不只是編輯,是專案製作人,也是IP總監

隨著時代變化,紙本漫畫銷量退減,近年對於「編輯」職能的討論也發生變化,除了針對稿件進行編校、定位與妝點,編輯的工作也開始要同時面對不同的專業領域,進行溝通與整體佈局規劃,扮演類似專案製作人或IP總監的角色。這也反映在本屆評審團對於「漫畫編輯獎」的期待。

呂靜芬提到,編輯能力的展現,外界可能誤以為是事後的包裝,但其實從選題、企劃,到尋找適合的創作者,並陪伴創作者完成作品,都是新世代編輯的任務,「我們想獎勵的,已經很接近專案製作人了」。

黑白文化暨超展開策畫的負責人柏雅婷,本次在跨域應用獎(彩虹燦爛之地LIVE廣播劇)與漫畫編輯獎(彩虹燦爛之地系列《或然與必然》)均有入圍。評審團都很認同,她在BL品牌經營上的創意與卓越表現,從跨界結合、廣播劇、媒體推廣等,觸角相當多元,「雖然BL(漫畫作品)越來越多,但她的跨域與堅持,都是非常不容易,也引起相當多討論」,李隆杰表示。

除了本次入圍的兩個專案,黃廷玉也盛讚彩虹燦爛之地系列的《再結一次婚》,認為這是一部非常成熟的漫畫作品,深度討論同志婚姻、單親家庭的掙扎。「兩位主角都有失敗的家庭經驗,再次相遇後,決定重組家庭,其中的糾結,情感表現非常真實,完全跳脫出BL刻板印象,適合各種性向閱讀」,可說是本屆遺珠之一。

慢工文化事業有限公司編輯蘇維,這次入圍的作品是《白色的明天》A、B,類型屬於漫畫雜誌。作者群除了有不同世代的臺灣漫畫家,更有來自中國、韓國,日本與印尼的創作者,形式也不限漫畫,更邀請小說家、學者、推理小說家加入撰稿的行列。以多元風格與形式展現對疫情的關懷。作者陣容龐大且來自多國,內容豐富深刻,設計裝禎深具美學,在在顯示專案的複雜性與成果的可貴。

蓋亞文化漫畫部資深編輯朱晏紅,得獎作品為《島嶼狂想曲:聽臺灣在唱歌》。同樣是音樂和漫畫的結合,由民謠大師陳明章主持選曲,音樂評論作家洪芳怡撰文導聆,邀請10位不同風格的臺灣漫畫家,以漫畫重新詮釋流行臺語經典歌謠,作品面向豐富,各個切面都細細打磨,漫畫別出心裁,樂評深入淺出,音樂更有陳明章翻唱版本作鎮。李隆杰指出:「每位漫畫創作者的成品,都是完整且易讀的短篇,質量均在水準之上,可見編輯在溝通與修改,都下了不少功夫」。

「編輯要有眼光,挖掘出作品或作者最好的一面。」呂靜芬說明,不僅如此,編輯也是體力活,考驗耐心,需要高明的溝通能力,把握作品的延伸特性,在不同的專業中,適性發展,理解作者、作品和其他專業之間可調整的範圍,進行統整。

本屆漫畫編輯獎的討論,競爭最為激烈,在反覆討論後,最後票數差距最小,這也表明了評審團對這次入圍的三位編輯能力,均給予相當高度的肯定。

➤科技對創作的影響,也可能是情感面的

過去漫畫作品的載體以紙本為主,今日作品的載體多元,尤其網路平臺、社群軟體都改變了漫畫曝光與連載方式。李家瑩指出,這樣的環境對於獨立創作者更加友善,也讓金漫獎更百花盛開。

但科技對人的影響,不僅是創作的方式,它方方面面地改變人的生活,甚至情緒、情感也都與科技密切相關。比如在《芭樂歌》中同名短篇,描繪網路使獨立音樂人爆紅,但創作者也要獨自面對網路留言帶來傷害。

日安焦慮《2073年的電子玩具》描繪未來的遊戲除Bug工程師,遊走於現實與遊戲之間,在Bug中檢視並懷疑起周遭的真實性,提出核心的質問:「把遊戲角色當真實的人一樣迷戀,這能算是迷戀嗎?」李家瑩認為:「這是原創性高且大膽的設定,這樣的故事很考驗敘事技術,能否引導讀者逐步進入故事且不迷失於空間轉換,拿捏精準。讀完後,餘韻迴盪。」這部作品難得地呈現了當代讀者與科技或遊戲公司,透過遊戲進行深度互動後,發生的情感樣貌。

➤獎項相關建議

針對生成式AI於圖像領域的發達,評審團樂見新工具的產生,但創作者使用AI輔助工作完成的作品是否能參賽、是否應主動揭露等等問題,評審建議文化部應審慎研究他國案例,結合臺灣現況,研議相關規範或對策。傑利小子援引美國智慧財產局今年幾個重要判決,認為相當值得借鏡。其一,美國版權局撤銷了藝術家Kris Kashtanova使用AI系統Midjourney所創作的Zarya of the Dawn 的漫畫的版權,並駁回了這些圖像是出於藝術家個人創造性表達的論點。其二,版權局拒絕了藝術家Jason M. Allen與生成式Midjourney共同創作的獲獎科幻主題畫作Theatre D'opera Spatial的版權申請。李家瑩也指出,由於AI工具的變化極快,因此,更應該重新思考「何謂創作」,釐清藝術家與AI科技的關係,探索創作或藝術的界線,定義評分與獎勵的面向。

評審團對於金漫獎獎制也有一些回饋與建議。如「數位漫畫」之連載方式與閱讀方式、資訊密度、載體等多面向都與紙本單行本不同;「兒童漫畫」類型多元,有知識性文學性等多種不同類別,放在金漫獎目前獎制中,較難脫穎,建議以上兩種類別可考量設置獨立的獎勵項目。亦有評審指出,目前獎制對單本漫畫較有利,若要獎勵系列漫畫作者,可考慮國外相近獎項的獎勵辦法,研擬對「系列漫畫」的可能獎勵方式。

此外, 今年許多場合中,都有業界人士疾呼:「臺灣需要更多漫畫的獎項」,目前臺灣的漫畫獎項,民間多是以尋找新人為目標的競賽,獎勵已出版的優良著作,多年來官方獎項僅有金漫獎。反觀日本,有不同地方層級的官方單位,民間機構則有出版社、書店、漫畫家協會、媒體等等,辦理不同類型、領域的獎項,熱鬧非凡、觀點多元,全年度都有漫畫話題,生態也更顯蓬勃。臺灣急需更多不同的漫畫獎項,全方位地褒揚漫畫家在各領域竭盡全力的創作成果,並推薦給不同分眾的廣大讀者。

➤最值得讀者、投資人與國際市場參考,最好看的臺灣漫畫書單:多元內容且國際化,極具改編潛力

金漫獎評審必須回應的社會期待,多元且複雜:首先,金漫獎獲獎者經常是代表臺灣出國參展的國家隊,應具有國際性。其次,通過獎項促成IP改編,引起投資者的興趣,帶動臺灣漫畫在產業上的能量。再次,它必須起到扶持新秀,鼓勵資深,表揚卓越的功能。最後且最重要的,也是評審團最重視的:以金漫獎支持、陪伴創作者,將深刻的創作成果,呈現到讀者眼前。

金漫獎發展進入第14年,受到的關注也日漸提升,不僅是肯定臺灣漫畫創作者最重要獎項,也是讓國內外版權商、影視工作者、投資者、一般讀者看見臺灣漫畫創作能量最重要的舞台。然而,即使金漫獎具有面對不同客群、市場的多元任務,萬變不離其宗,它的評選標準,還是回歸到閱讀最重要的核心——「好看」。評審團充滿信心地向讀者宣告:入圍與得獎的作品,都是好看,動人心弦的漫畫,它是一份「不可錯過的年度漫畫書單」。

孫沁岳表示,參賽作品內容多元,類型各異,都有亮眼之作,「好看」是評審團一致認為重要,「希望可以讓大家知道台灣漫畫是非常非常棒的」。

從近年對日韓內容產業的研究,在在指出漫畫是影視與IP改編中,至關重要的溫度計。隨著臺漫市場性與成熟度越來越好,多樣的漫畫作品也意味著日後改編時多元的潛力。傑利小子呼籲:「我們期待資方也能跟上創作者的腳步,看見臺灣創作者的改編潛力與國際能量。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量