【2023・回顧】新書多珍重——2023年香港文學重點出版

自疫情解封後,市民紛紛離港消費,本地經濟持續下滑。根據入境處數字顯示,聖誕四日長假期間,合計逾140萬港人北上及外遊,不但香港零售及餐飲業大受打擊,聖誕檔期電影票房亦錄得20年新低。今年書業亦彷彿迎來寒冬,生意額大不如前,近月獨立書店更屢受打擊。在這時刻,買書除了是精神的滋養,也能給予作者、出版社及書業實際的支持。「虛詞編輯部」特意精選年度重點文藝書籍,羅列2023年不容錯過的佳作,在新一年,願好書有好報。

➤給二十世紀的備忘錄——《我的二十世紀:李歐梵回憶錄》李歐梵 著/香港中文大學出版社

這是一本給二十世紀的備忘錄。著名學者李歐梵以「成長小說」模式書寫其生命經驗,追憶自身成長過程和求學經驗,寫成此重磅回憶錄。至於書中第二部分,則由張歷君從跨文化研究的線索入手,引出李歐梵對學思歷程和閱讀經驗的反思。

李歐梵縱橫不同學術領域,前半生於美國教學,開創並推動了中國現代文學的研究,又為中國讀者引進米蘭昆德拉、馬奎斯等東歐和南美文學脈絡,後半生則紮根香港,他形容香港的時空處境和獨特的通俗文化傳統讓他深感興趣,多年來在港帶動大量文化研究。

然而這本回憶錄並非單純的學術回憶錄,而更是《追憶逝水年華》般的感性追憶,如李歐梵所言,推動他思考的不是學術理論,而是個人情緒,隨著二十世紀的結束,他深深感受到「時不予我」、屬於自己的時代已然結束的焦慮,由此站在21世紀,回頭反思、深情凝視20世紀的「世紀末」廢墟。一個世紀的終結是另一世紀的開始,讓我們從此書中,窺見兩個世紀如何傳承與斷裂。

➤乘著飛氈回來的跳格文字——《左手之思》與《港島吾愛》西西 著,何福仁 編/中華書局

西西辭世竟已有一年,但她留下的文字仍時時為我們所捧讀,而中華書局率先為我們帶來西西的兩部遺作。

劉偉成評價《左手之思》是西西最好的詩集,收錄未結集的詩作72首,上卷始於她15歲發表的首作〈湖上〉,可見西西在學習時期,在聲音和技巧上的嘗試,並以離別、寂寞為關鍵詞,記錄年少的體會;下卷結束於83歲寫的最後一首詩〈疲乏〉,以樸素風格書寫日常,雖寫年老與疾病,但可見其積極正面;書末附詩論九篇,是西西少見的談詩之作,反映她形成於青年時代、成熟而周延的詩觀。

劉偉成評價《左手之思》是西西最好的詩集,收錄未結集的詩作72首,上卷始於她15歲發表的首作〈湖上〉,可見西西在學習時期,在聲音和技巧上的嘗試,並以離別、寂寞為關鍵詞,記錄年少的體會;下卷結束於83歲寫的最後一首詩〈疲乏〉,以樸素風格書寫日常,雖寫年老與疾病,但可見其積極正面;書末附詩論九篇,是西西少見的談詩之作,反映她形成於青年時代、成熟而周延的詩觀。

《港島吾愛》則收錄西西的散文52篇,四卷之中可見西西的多樣性書寫:看她化身足球評論人,分享對球員、球證、世界盃等想法,更由此窺見人生;彷似史學家般展示異國偉人、文化與歷史,蘊藏對非洲的深厚關懷;又如鄰家女孩描寫日常點滴,如製作布偶和娃娃屋、學習粵語、記生字等;最後回到女兒與文人的身分,寫摯愛的父親,以及與書店、作家的多年情誼,也有些異國遊記,充滿獨特角度與真切情感。在最近的發佈會上,何福仁透露更多西西未發表的文章將會結集成書,也令人殷盼。

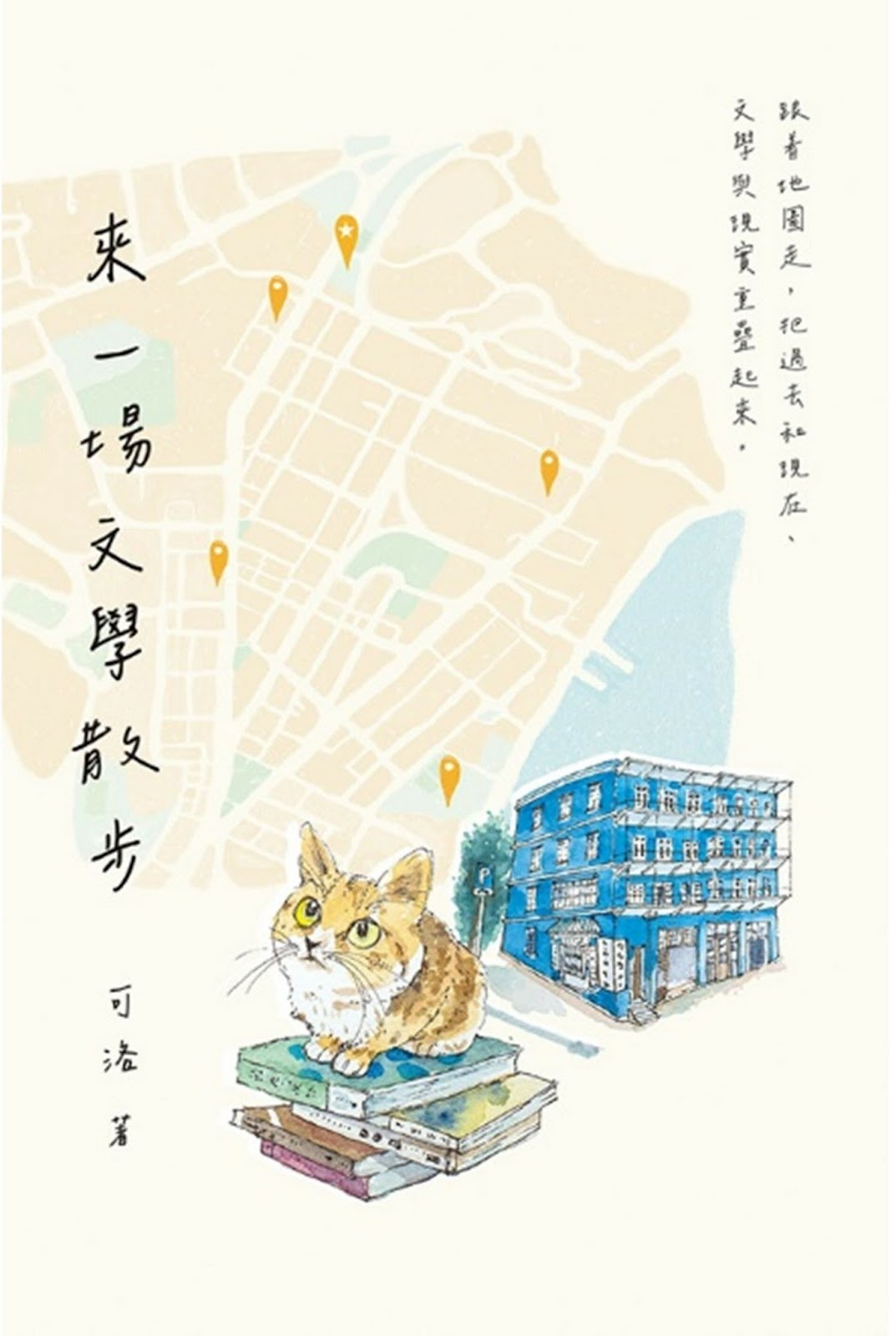

➤散步之年,一部關於文學散步的浪漫青年小說——《來一場文學散步》可洛 著/突破出版社

可洛作為文學散步專家、創作班導師,近年對香港舊故事好奇,愛上研究地方歷史,惟疫情期間未能四出探索。但他看了某套日劇,關於男女主角在東京和關西等地方散步,沿途介紹地景,於是他希望以輕盈、有趣的方式推廣文學散步,就把導賞多次的散步路線轉化成長篇小說。

故事講述寫作班導師張志樂,遇上助理教師王莉,從此展開了一場文學散步。二人遊走北角、觀塘、土瓜灣等地,走進香港作家筆下的文字及景物,見證香港的文學、歷史及變化。

全書共七章,分別為〈西營盤〉、〈香港中文大學〉、〈灣仔〉、〈鰂魚涌、北角及炮台山〉、〈觀塘〉、〈土瓜灣〉與〈中環〉,並在章節前後附有地圖及相關文學作品列表。從此香港的文學散步多了一種呈現方式,故事人物作導賞員,更自由地穿梭於文學地景,讓我們好好散步。

➤以樸素光華擦亮黑暗——《詩合集》I、II 黃燦然 著 / 香港文學生活館

香港對上一次出現詩合集,大抵已是三十年前的事。此兩卷本《詩合集》為黃燦然六本詩集合訂,完整收錄作者1985年至2021年的新舊詩作。卷一收錄《冥想集》、《靈魂集》、《奇跡集》,卷二收錄《發現集》、《洞背集》、《苟活集》,共1057首詩,當中卷二作品屬首次完整公開。

黃燦然的這些新作,多是2019年中及2020末詩神來臨時寫的作品,此後許鞍華便為拍攝《詩》而來。電影裡黃燦然說自己因經濟流亡移居深圳,首映時惹來全場大笑,鏡頭下可見詩人的確生活樸素,唯獨書架是豐盛的,詩便是詩人的精神歸宿。《詩合集》收錄詩人從生活提煉的畢生著作,只印一千本,由香港文學館出版,見證著同事們每日努力排版校對,還願惜者多多購買支持。

➤在斷層中相信接通的可能——《斷層路徑》葉梓誦 著 / 後話文字工作室

《斷層路徑》是前《Sample》總編葉梓誦首本個人文集,收錄31篇散文 / 札記 / 評論,思考溝通、記憶和哀悼等主題。

他以一貫以來旁徵博引的方式書寫,如從林夕的歌詞切入德希達的理論、聚焦羅蘭.巴特的寫作,探討書寫和重讀,如何成為哀悼的出口等等,在不斷重新編碼和解碼的過程中,寄託難以宣之於口的情感,甚至從中創造新的連結,新的意義,亦即斷層之間的路徑。

縱然迂迴,葉梓誦卻相信接通的可能,在碎片化的時代,此書如徐晞文形容,是災難過後一項「重新詮釋每一個詞語的龐大工程」,也提醒我們在異常、錯誤中,靜聽事物的細微雜訊,深沉思考,耐心等待剛好搭通頻段的一刻,或許也是一種浪漫與溫柔。

**趕上年末尾班車!**

➤飄洋過海來看香港文學——《字造海洋:香港.文學.海洋讀本》葉倬瑋、黃冠翔 編/中華書局

海洋乃地球所有已知生命的起源,而香港地理環境得天獨厚,多面環海,附帶二百多個離島,海洋環境資源尤其豐饒。作為海港,香港經歷了不同時期的移民人口湧入,匯聚出多元文化,也成就出許多閃耀的文學作品。

那麼,海洋題材與現當代香港文學創作之間的關連是甚麼?香港有無海洋文學?香港嶺南大學中文系訪問學者黃冠翔博士、香港教育大學文學及文化學系副教授葉倬瑋博士編成《字造海洋:香港.文學.海洋讀本》作為回答,共分為「島、渡、灣、港、魚」五輯,每輯附有深入導言,收錄超過50篇具香港特色的文學作品,港台作家的現代詩、散文、小說,無所不包,呈現如海洋般的深度、闊度和廣度。讓我們回歸太初,重新思考我們站在陸地時與海洋的關係,共同走進風俗、歷史與文學交織的香港文學海洋世界。

**台灣出版**

➤傳奇女作家創作對話 以美妙聲音撫慰孤獨 ——《雲雀與夜鶯》鍾曉陽、鍾玲玲 著/新經典文化

《雲雀與夜鶯》是兩名本地傳奇女作家,鍾曉陽與鍾玲玲的創作對話。浪漫詩人雪萊說:「詩人就像黑暗中歌唱的夜鶯,用美妙的聲音撫慰人生的孤獨。」雪萊也在詩作〈致雲雀〉中,以雲雀比喻不受任何拘束、渾然天成的藝術。《雲雀與夜鶯》便是鍾曉陽與鍾玲玲以幽微、感性的筆觸來詠唱的歌聲。

她們相識超過四十載,如今驀然回首,翻尋彼此書信,以現實為素材,以文字重塑往日軌跡,將時光凝練在文字裏,探索人生與創作,追尋往昔軌跡。

書中除了有二人的「書信體」文字、圍繞一些「詞/語」的對寫,她們亦各自創作了新的短篇作品,鍾曉陽的〈晚期風格〉與鍾玲玲的〈陳詞濫調〉。《雲雀與夜鶯》頁數不多,但份量極重,是今年本書文學愛好者必讀的新書。

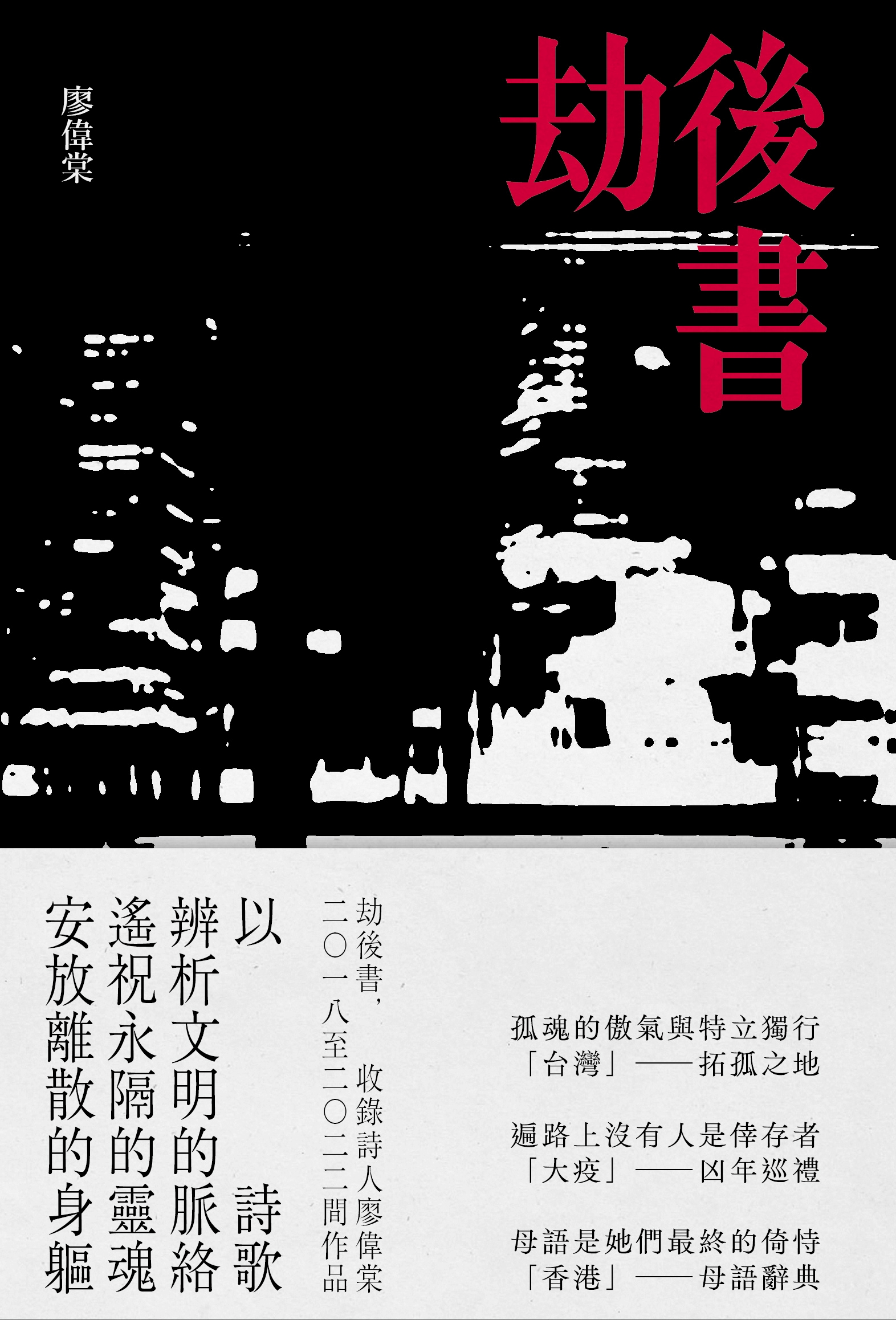

➤劫後重逢,有詩為證 ——《劫後書》廖偉棠 著/雙囍出版

《劫後書》是廖偉棠定居台灣後完成的首部作品,收錄他在2018年至2022年間的詩作。

全書分為三部詩集:拓孤之地、凶年巡禮、母語辭典。拓孤之地以台灣文化為寫作主題,涉及文學、音樂、歷史及歷史,以詩歌形式再次詮釋近代化歷史中的重要人物和事件。凶年巡禮則寫疫情之劫,圍繞肺炎肆虐期間,人如何看待生離死別,國家機器又如何運作,以詩作思索生命,判斷價值,為人類發聲。母語辭典談及身份與離散,既寫香港近年來的轉變,亦寫隔海的烏克蘭、緬甸、阿富汗這些遭劫之地。由四處離散的群眾,繼續編纂著這部母語辭典。

書名定為「劫後」,並非盲目樂觀,更是一個種信念,正如廖偉棠在書中序言所寫的,「劫後重逢,最怕的是見面不相識,笑問客從何處來。但有詩為證,我們定能辨認本來面目,詩是明月,我們就是起伏的千巖。」

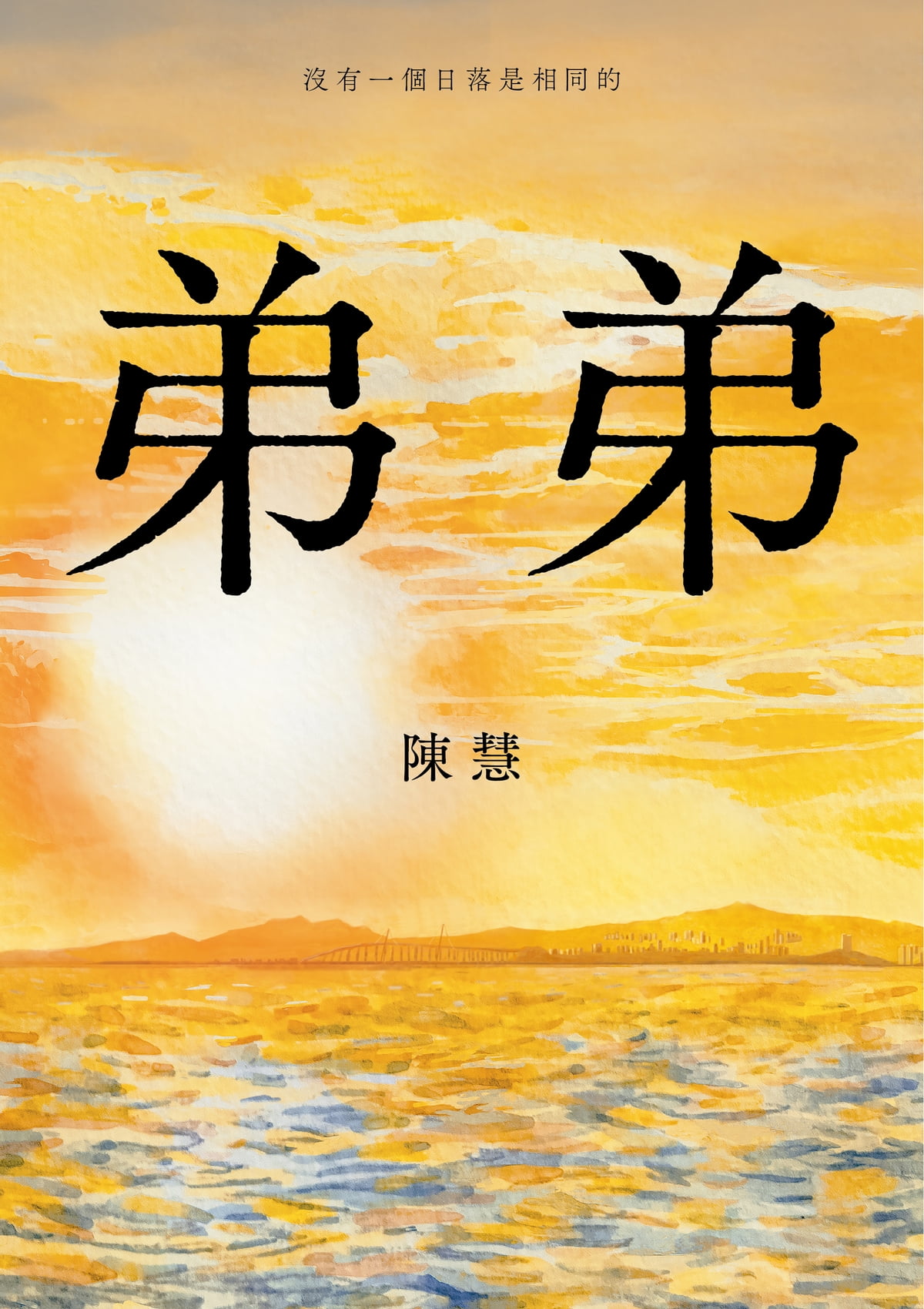

➤從家庭成長道出香港的傷痕故事 ——《弟弟》陳慧 著/木馬文化

今年榮獲「臺灣文學獎」金典獎的《弟弟》,是陳慧在2014年後寫成,於2018年在手機程式「TBC」開始連載的小說。

小說以家庭故事側寫香港社會大時代,不只寫姊弟之愛,更是對香港這個城市的深厚感情。伴隨著書中弟弟的成長,也寫下整個世代對香港接踵而來事件的集體記憶,包括遊行、抗爭運動現場、情感與理念的拉扯以至不同世代的對立。弟弟長大了,城市的改變也一去不回。

金典獎評審形容《弟弟》寫盡了香港從九七回歸之後的劇烈變遷,著眼於弟弟的成長歷程之外,也點出了幾個香港歷史上的關鍵性時刻,「弟弟」就如回歸後香港的隱喻,「以此寫出社會集體認同的探索、質疑與創傷。」而《弟弟》並非只是一個時代的紀錄,對陳慧而言,創作是穿過一種現實抵達另一種現實,如在小說末尾所寫的,「艱難是應該的,時間會過去,縱使在淤泥中前行,也終究可以到達彼岸。」

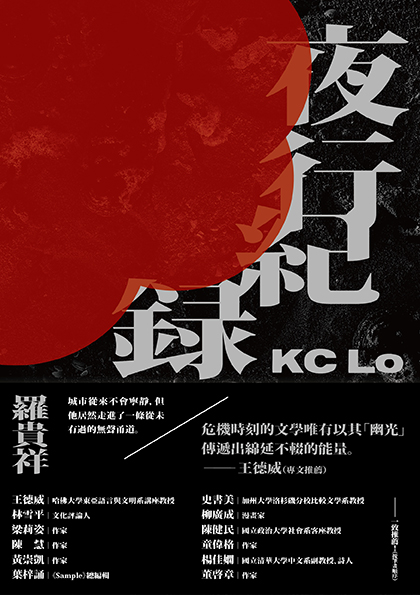

➤在幽暗中摸黑前行——《夜行紀錄》羅貴祥 著 / 二○四六出版

《夜行紀錄》收錄了羅貴祥由2014年至今的十二篇小說創作,第一輯對古代文本進行重寫及文本互涉,第二輯則是對過去數年本地社會運動的一些思索與回應,對香港本土的身份認同、文化根源進行了藝術上的探索。

上下兩篇看似無關,卻又隱隱構成對話,王德威形容作品中透露的憂鬱氣息,也許才更埋藏了作者的塊壘,關於水與沉沒的意象,還有各種患得患失與兩難中,也包含對前路以致生命本質的檢討。《夜行紀錄》依舊是一本充滿羅貴祥作品特色,包含著德勒茲式的塊莖多元結構傾向、充滿文本互涉等的多層次作品,但如王德威所言,此書更顯現了此前作品中少見的內斂和自覺。

在訪問中羅貴祥說,或許與時代扣連也是文學的責任和義務,寫作初期總會想進行實驗與挑戰,但文學歸根究底還是要關心人,理解他人苦難的,或許是其中一種解決苦難的方法。此書如暗夜裡的幽光,或可給予讀者一份險阻中繼續摸黑前行的力量。

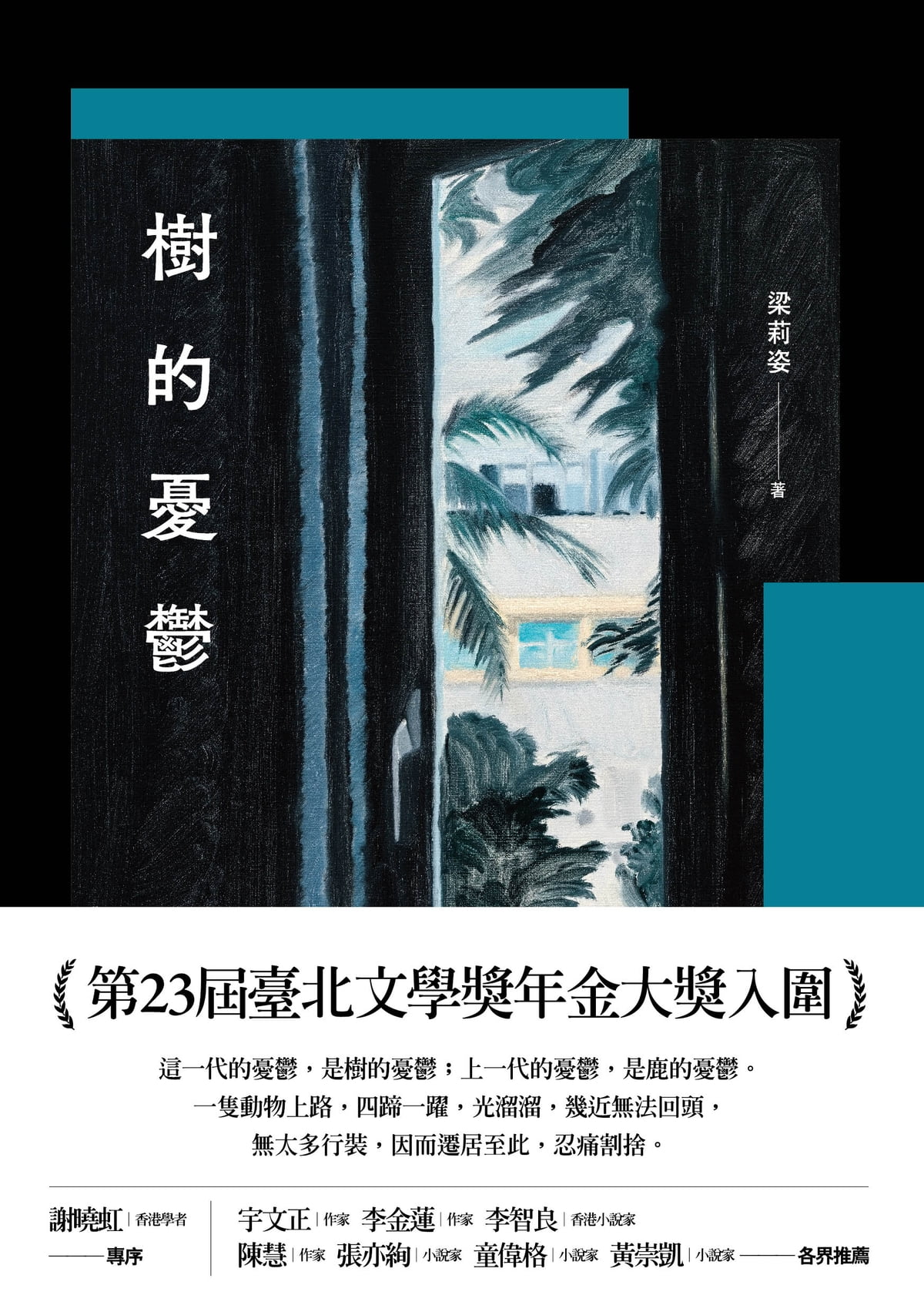

➤花果飄零的世代 書寫失根之憂鬱 ——《樹的憂鬱》梁莉姿 著/木馬文化

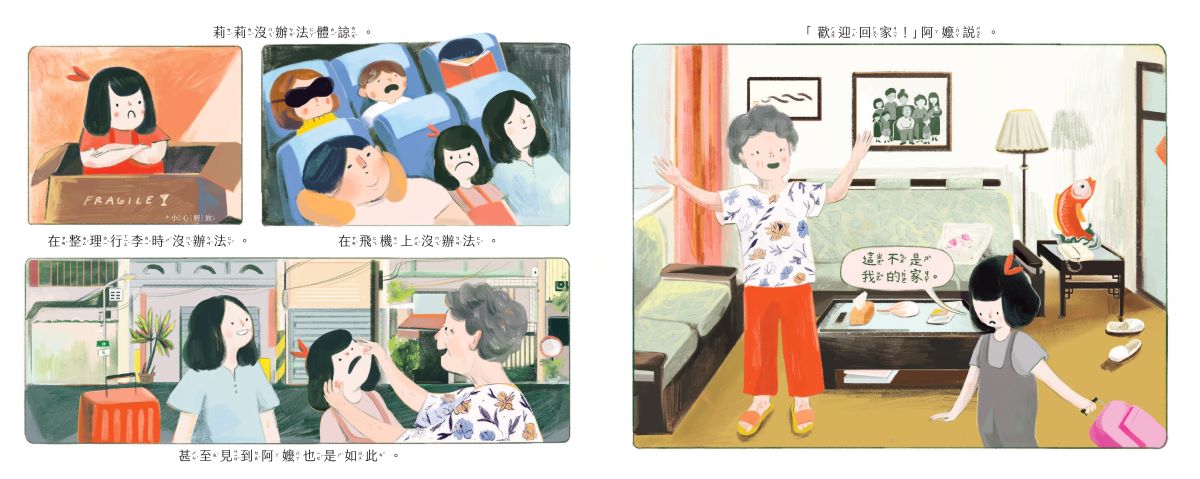

在台香港女作家梁莉姿以新作《樹的憂鬱》,寫下2019年後港台兩地之間,人們流離的複雜心理:留下與離去、噤聲無語與續存記憶,每個抉擇都困難。

全書分為四輯,每輯以二篇小說並置香港與臺灣兩地觀點,點出香港當下處境,並以來台港人生活相互對照,寫因著流亡、留學、移民、或結婚等不同原因,落腳台灣的香港人在適應異地生活中遭遇到的文化衝突。

梁莉姿的上一本作品《日常運動》敘述運動發生的時刻,《樹的憂鬱》則描寫運動結束後的生活、抉擇與憂鬱。梁莉姿形容,「這一代的憂鬱,是樹的憂鬱;上一代的憂鬱,是鹿的憂鬱。一隻動物上路,四蹄一躍,光溜溜,幾近無法回頭,無太多行裝,因而遷居至此,忍痛割捨。」但如今我們已如一棵埋根極深的樹,盤根錯節,處於大火之中無從抉擇。於是她以自身經驗,書寫屬於這一代的移民故事。●

(文章授權轉載自「虛詞」,原標題與連結:【2023・回顧】新書多珍重——2023年香港文學重點出版〉

話題》在課堂上散發文學觸動人心的力量:《怦然心動的文學課》

今年第一波讓人感到涼意的東北季風報到之際,出版社友人告知須文蔚老師有新書即將出版。回想幾次與須文蔚老師交流的經驗,他溫文儒雅與開放誠懇的身影在腦海中浮現,心頭有份溫暖。我詢問友人須老師新書的書名,友人說書名是《怦然心動的文學課》。雖然還沒讀到內容,這書名已經觸發我的思考,怦然心動的文學課是怎樣的面貌?我有沒有上過讓人怦然心動的文學課?

我在不同學習階段都有遇到令我印象深刻的老師。如果特別要說與文學有關的課,我依然記得四十三年前,國中一年級的一堂國文課。

我國中的年代,學校有很清楚的好壞班之分,而我是那不好也不壞的普通班學生。當時我的國文老師是張遠功先生,將屆退休的年齡,稀疏灰白的頭髮,每天都梳理得整齊,一口濃厚外省鄉音的國語,講起課來手持著直挺挺的課本,嚴肅且正經。當天他講的課文是選自清朝文人沈復所著《浮生六記》中的〈兒時記趣〉。

順著文章的內容,他逐字逐句地將文言文轉換成我們能懂的字句,說到:「又常於土牆凹凸處、花臺小草叢雜處,蹲其身,使與臺齊。定神細視,以叢草為林,蟲蟻為獸;以土礫凸者為丘,凹者為壑。神遊其中,怡然自得。」時,他當天不知何故,眼神中露出平時少見,一絲隱約的柔軟。講課過程中,文字似乎將他帶回他的童年,述說著自己童年的趣事,呼應課文中的情境,彷彿我們都是他兒時的玩伴,一起神遊其中,怡然自得⋯⋯

但這趟神遊就停在這一刻,因為張老師彷若回過神來看著課本無語,又轉過頭來望向班上的同學,而我的位置剛好就在承接他眼神的方向,只看到張老師眼眶泛紅,淚水頑強的掛在眼角。那一刻的靜默,我面對不曾有過的錯愕和某種我當時還不懂的情感。

課文內容觸動張老師個人的情緒,遙遠的兒時記憶疊加離鄉的時空距離,包括那些記憶的、思念的、無奈的、失去的、現實的、曾經的及沒機會實現的種種,凝結為沒落下的淚水和時間暫時停止流動的瞬間。轉眼片刻,張老師回過神來清清喉嚨,接續課文中癩蛤蟆上場的大戲:「一日,見二蟲鬥草間,觀之,興正濃,忽有龐然大物,拔山倒樹而來⋯⋯」

下課鐘響起,我坐在書桌前回想著那一刻,我不清楚自己是被張老師的眼淚給觸動,還是在這堂課看見課文、講者、知識、經驗、記憶、生命交融在一起所震懾。這一切不是張老師刻意而為,但那一刻我似乎感受到課文背後不屬於知識,卻更為深刻而巨大的東西。雖然已是下課時間,胸口卻還在怦然。

《怦然心動的文學課》是怎樣的教室風景?當我收到書稿翻開閱讀時,很喜歡須老師撰寫這本書的心思,書中沒有述說理論的學術語言,也沒有流程簡明的操作步驟,更沒有轉譯他人觀點的知識搬運。而是以建立在真實訪察的瞭解,用報導文學般的筆調,介紹三十多位服務於不同學校的國文老師,在課堂上以學科為核心,從課文開展古今中外文學作品的閱讀,融合各自生活經驗與關心主題,以創新的想法改變過去課程的設計,讓孩子參與同理、思考、歸納、分析、比較、辨證、反思的探究歷程,帶給孩子課堂與學習。

閱讀的過程,不時出現讓人怦然心動的話語及親師之間的互動。書中每一位老師設計課程的構思,為理解作品、引導討論的提問設計,經須老師以素養導向做為底層脈絡的整理介紹,讓我更清楚看見老師們用心為今日的國文課創造多樣面貌及豐富內涵的成果。

拜讀完《怦然心動的文學課》之後,我發現書名一個微妙之處。這本書明明都是介紹國文老師的課堂,但須老師並沒有用《怦然心動的國文課》當書名,而是選擇用「文學課」三個字。我認為這是進一步理解這本書與其價值的重要線索。

國中開始,原本國小的「國語課」變成「國文課」。課本選文清一色都是重要作家的經典作品。希望學生透過這些作品,學習國文的進階知識、認識文化發展的脈絡,理解不同時代文化的特色跟內涵,以及人格典範所彰顯的價值,延伸至生命教育的面向。

更深一層來看,這些作品反映作者在他當下生命中,如何面對關於個人或是家國的問題,照映出生活的視角、社會的切片和時代的氛圍,寫下深刻動人的感受或透澈的洞見與反思。但是教學者若只以過往國文課考試的慣性眼光看待這些選文,被單一條件的考試思維所限制,形成本末倒置的教學,這一切將只剩下功利的分數,作為教育功利的證明。

從古至今,世界的面貌早已不同,但生存在其中的人所面對的問題,生老病死、興衰更迭的本質不變。文學作品呈現身為人面對真實情境與問題的多樣性,可以是孩子接軌現今真實世界,探究問題的參照。在新課綱中預期孩子有能力發現問題,解決問題,成為終身學習者的教學目標,也能經由理解作者的探究過程中,培養能力並獲得啟發。因此,我認為須老師規畫這本書的內容,並以文學課作為書名,懷著一份深遠的提醒與期待。

提醒國文老師們,課本的選文在課本之外是文學,是作者生命的萃取,是我們集體的連結,有我們共通的情感,能激動我們彼此的心跳。若我們能轉變固有國文課的想法,讓每一篇課文在課堂上散發文學觸動人心的力量,成為孩子真正投入學習的動機,一場對應新世代教育趨勢的國文教學蛻變將由此展開。期待這樣的想法可以在教學者間擴散,最終,成為課堂上傳遞給每個孩子,一份所有人能擁有的怦然心動。●

作者:須文蔚

出版:時報出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:須文蔚

詩人,現任國立臺灣師範大學國文學系教授,文學院院長,臺灣中文學會理事長,宜蘭花蓮縣數位機會中心主任,教育部邁向數位平權推動計畫團隊主持人,台灣文學發展基金會董事,教育部普通型高級中等學校國語文學科中心輔導教授。

東吳大學法律系比較法學組學士、國立政治大學新聞研究所碩士、博士。

創辦台灣第一個文學網站《詩路》,是華語世界數位詩創作的前衛實驗者,集結創作與評論在《觸電新詩網》。

曾任國立東華大學華文文學系特聘教授、研發長、共同教育委員會主任委員、華文文學系主任、數位文化中心主任、楊牧文學研究中心主任、《創世紀》詩雜誌主編等。

曾獲得國科會89年度甲種研究獎勵,國立東華大學101學年度延攬及留任國內外各類頂尖人才學術獎勵、102、104學年度研究優良教授,以及兩屆全校教學優良教師。

出版有詩集《旅次》(創世紀)與《魔術方塊》(遠流);文學研究《台灣數位文學論》(二魚)、《台灣文學傳播論》(二魚);報導文學《看見機會:我在偏鄉15年》(時報文化);合著《臺灣的臉孔》(遠流)、《烹調記憶:做一道家常菜》(遠流);繪本《月牙公主》(秀威少年);主編文集《告訴我,甚麼叫做記憶:想念楊牧》(時報文化)等。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量