話題》用閱讀突破同溫層,讓個人成為公民:鄭美里給社會人的閱讀寫作課 ft.社區大學讀書會

當前的社會生活變化快速,持續終身學習是必要的。如今人手一台智慧型手機,隨時能拜請神通廣大的Google大神搜尋新知;AI科技一日千里,ChatGpt能在各層面廣泛應用引起熱潮。讀書寫作的意義,及讀書社群所扮演的角色何在?相信這是許多人好奇、想進一步探究的。身為社區大學讀書會和寫作團體帶領人的我,也不例外。

1999年,我亦師亦友的婦運姊妹鄭至慧,受邀到剛創立不久的板橋社區大學籌設課程,她找我一起合開「女性書寫與閱讀」,我就此加入社區大學這一結合社會運動、社區營造和終身教育的場域。

其實,在1987年台灣解嚴後,社會力大爆發,受到壓抑的主體紛紛發聲。婦運姊妹們在1994年創辦女書店,以鼓勵女性閱讀、書寫,且當時不只是女性自我敘說的出版品逐漸受矚目,家族書寫、生命書寫也大量出現,顯示人們藉由書寫以探究自身的渴望浮出水面。

➤將婦運的團體對話形式,引入社區大學讀書會,以性別之眼領讀者思辨

全國第一所社區大學於1998年創立,以「解放知識、催生公民社會」為主旨耕耘至今。26年來,全國各地已有88所社區大學、超過100所分校,持續推動終身學習。我在社區大學帶領讀書會、寫作班,也可以放入這樣的時代脈絡中。

你可能會好奇,社大課程如此豐富多樣,且多與生活藝能相關,為什麼我會選擇在社大持續開設讀書寫作班?讀書會、寫作課相對靜態,在招生時也較冷門吧?這是因為,我一直關注於如何創造有意義的、人與人的聚合,而社區大學的理念是我所認同的。我原本的主業是編輯和記者,而閱讀和書寫,就是我所選用的主要溝通媒介。

➤社大讀書會成員:跨階層、跨性別、跨行業別、跨學歷、跨族群

參與社大課程的學員來自不同社會階層,身分亦跨越各種年齡和性/別。大學時期新聞和文化人類學的訓練,讓我對學員們的生命經驗深感興趣,加上成長於解嚴前後,深受社運思潮、婦女運動滋養,因此,這20多年來,在台北、新北社區大學(以下簡稱「社大」)由我帶領的讀書會和寫作班,多半是以婦女運動和解放教育的團體對話模式來進行。過程中,我也帶著「性別之眼」,或隱或顯地將女性主義的相關觀點融入其中。

我分別在大安、萬華、淡水與新莊4所社大開設讀書會和寫作班,累積開課時間,從7年到20年不等,主題依序是:「個人年表與生命書寫」、「看電影,讀文學,說自己」、「心靈書寫:筆端的漫舞」與「美好人生讀書會」。

以文會友、以書會友是同學們前來上課的初衷,而讓所有參與的學員能在活潑輕鬆、沒有壓力的氣氛裡共同分享,達到生命的感動和深刻的學習,是我在課堂經營上努力的目標。參加社大閱讀寫作班,到底有沒有條件門檻?有,但也幾乎是沒有。我對選修課程的學員要求是——國中以上讀寫能力,願意聆聽並分享生命經驗者。

因此,來到我們課堂的學員有男有女,有異性戀也有LGBTQ同志。年齡少則20,多則70多歲。有人是上班族,有人已退休。有公教人員、企業雇員、工廠勞動者,也有家庭主婦。有的尚在婚姻關係中、也有人已離婚或保持單身。族群也非常多元,有閩南、客家、外省一代和二代。學歷高職到博士都不拘,新同學之外,亦有參與至今超過16年的「老朋友」共同齊聚一堂。

✿社大讀書會回饋

社大這個環境有老師、同學、有特別的上課模式,這些元素讓我更加肯定看事情的多面向、多角度、多層次。在社大上課帶給我的禮物是濃厚的情誼。——錦

我的工作壓力比較大,有時候讀的書又沒有同好可以討論,在讀書會有共同的話題可以討論,同學間也很融洽讓我能放鬆。——駿

以前常參加各種藝文講座,內容雖精采,但總覺得講座結束就結束了,有一些遺憾和疏離感。來讀書會之後,同學們和老師都能持續互動、分享、彼此有交流,過去的遺憾和失落不見了,感覺很溫暖。——Evon

美里老師帶的讀書會,讓我讀書領域擴大,較能抓住書中重點,也增加自信和說話表達能力。我另外還有兩個讀書會:學校故事媽媽讀書會、教會義工讀書會,相較起來,美里老師帶的讀書會,學員年齡不同,學經歷有很大差異,彼此互動得以增廣見聞。加上老師帶領讀書會相當流暢,很能引發我們的共鳴和思考。——萍

➤書單與引導方式:讀國內外名家,從蔡珠兒、吳明益到艾莉絲.孟若

面對背景差異不小的學員,到底應該怎麼「上課」?

我會結合文本分析及讀者導向兩者並重的方式,來引導讀書會學員。

首先,我會根據主題挑選適當的共讀文本,透過課程設計,幫助大家進入情境,促使學員彼此交流閱讀後所感受到的啟發。接著,在課堂上我會透過專注聆聽,以及我對議題的敏感度加以輔助,在學員們交流的分享過程裡,穿針引線,給予回饋與引導。

具體來說,每個學期我都會設計三大方向,譬如:家族記憶、環境保育、土地倫理,針對主題各選一本書,每本書各用三堂課來共讀、探討,程度循序漸進。

第一單元選書較為生活化,如:愛亞《安靜的煙火:我的臺灣花.樹》、蔡珠兒《種地書》、王浩一《節氣食堂:我是農產品促銷員》。接下來,每學期一定會選讀一本文學書,以國內外小說為主,通常安排在第二單元,如:吳明益《複眼人》、艾莉絲.孟若(Alice Munro)《親愛的人生》、卡娃依.哈特.漢明絲(Kaui Hart Hemmings)《繼承人生》。最後單元,我通常會選取與當代思潮或社會議題相關的讀物,比如:哈拉瑞(Yuval Noah Harari)《21世紀的21堂課》、畢柳鶯《斷食善終》、《我是葛莉塔:環保鬥士葛莉塔與母親合著的唯一傳記》。

此外,「讀書會」不僅是純粹讀書而已,我也會盡量安排活潑有趣的延伸活動,運用於讀書會課程中:從繪畫、歌舞、遊戲、牌卡、自由書寫,到我稍有涉獵的民眾劇場、家族排列等,只要幫助學員進入或深化所要探討的主題,順利銜接到個人生命經驗分享和對話,都有可能會用上。

➤給社會人的寫作課:寫青春、生離死別、離散、白恐,是個人也是族群的記憶

至於以表達自我、書寫生命經驗為主軸的寫作課,我們也閱讀,但挑選文本的篇幅不會太長,一次一篇散文或詩。我會簡要地進行文章賞析,以此幫助大家進入情境,也提供學員們參照觀摩。

以大安社大「個人年表與生命故事」為例,這學期「班長」寫人生第一次吃陽春麵的回憶,便引起熱烈迴響。每個人記得的陽春麵價格,從一碗2塊錢、5塊錢到10塊錢都有,清楚映現出不同世代、城鄉的差異。另一位同學寫中學時期搭平快車上學的故事,頓時大家有關「藍皮火車」的記憶都回來了。寫作課的青春成長敘事,總是會呼喚出學員們多年不曾想到的集體記憶,個別族群經驗也具體呈現。

這學期很特別的是,有一位學員整理亡夫留下的高中日記,觸碰到外省第一代流離遷徙的生命經歷。有生長於客家家族的女性學員,反思起童年受到充滿性別意涵的家庭教育。也有學員提筆書寫長輩在白色恐怖受難的苦痛遭遇。因年齡差距,等於是「三代同堂」的學員們,都能透過彼此真切的分享及聆聽,跟隨文字與故事而學會同理共情。

✿社大生命書寫班回饋

書寫生命故事,對我來說是一場冒險,撕開現在的假面、回顧坎坷的過往……童年、親人或許會隨著時光的腳步遠佚,但那些經歷過的記憶和愛卻會留下來,它們原來一直都在。——珍

別人幫妳寫也可以,但自己寫不是更棒嗎?——惠

我很喜歡看同學寫的,因為都是真的。——瑩

有機會重新梳理生命的一秒一瞬,無論光亮或黑暗,都有其況味。——Road

➤跳脫同溫層,社大閱讀寫作班,從個人視角到公民思維

無論是讀書或寫作,都需要一段獨自投入、沉浸其中的時間。藉由讀書會和寫作班社群的對話和分享,讓看似孤獨的心靈活動有了相互傾聽和陪伴。在多層次的互動與交流中,學員們不僅越來越願意感受與表達自身,也進而懂得聆聽且看見他人,同時,對世界的認知變得更豐厚具體、有生命力。身為帶領人的我,也從學員們的分享,認識且觸碰到不同性別、世代、階層的生命刻痕。

我們所生活的社群和世界是緊緊相繫的。我想,社大讀書會和寫作班學員,在學習對話的過程中,不斷練習著如何跳脫個人視角,朝向更為廣闊的公民思維,因而對於社會上複雜衝突的議題也能更具有同理感受與思辨的能力。這就是社大閱讀寫作班所展現的公共性。

至於在AI快速發展的時代,持續閱讀與書寫、保有讀寫的能力,則是自我覺察、與人互動分享的美好方式。

因為對話、因為陪伴,讓我們成為更具有人性的「人」。每當我們圍成圈,開始說故事,世界就有了溫柔的可能。我們不要遠離閱讀和文字所帶來的情感,不要失去這個能力。●

|

➤BOX:盤點幾個台灣資深讀書會,也歡迎在Openbook臉書貼文告訴我們,你參加過那些讀書會? 洪建全基金會於1987年成立的讀書會團體,宗旨為於生活中培養、實踐素直的心,並推廣素直精神於社會。洪建全教育文化基金會簡靜惠老師,1987年引進日本PHP的「素直:真誠純樸的心」理念,成為台灣PHP素直友會總會長,長期推動閱讀風氣,協助讀書會運作。 目前約有60個讀書會團體參與其中,成員以獨立自主的精神閱讀學習,期盼藉由參加讀書會拓展視野。 宗旨是「為孩子們說故事,為0-99歲的家庭提供書香」。書香文化推廣協會前身是新莊袋鼠媽媽讀書會。主要成員來自輔大婦女大學第一屆畢業班,希望組成讀書會來維繫這份同窗之誼,便在1992年7月開始聚會,同年12月,由陳來紅接手帶領後正式成立新莊袋鼠媽媽讀書會。 讀書會推廣婦女終身學習觀念,亦培養故事媽媽人才,協助成立社區童書俱樂部,定期舉辦書香文化推廣經驗交流。

1998年8月台中明道中學研發處舉辦「親師讀書會種子營」研習,因此營隊內老師、家長、校友共同組成讀書會,展開了定期的讀書活動。諮詢指導老師凌健後,將讀書會定名為三餘讀書會,典故來自三國時,董遇善用三餘時間讀書,此三餘為:冬者,歲之餘;夜者,日之餘;陰雨者,晴之餘也。期望大家效法董遇,善用時間,充實自己。 ➤鄭美里開設.社區大學113年春季班 |

話題》屬於台灣人的安徒生童話:蕭青陽談《三十鵝麗》專輯設計

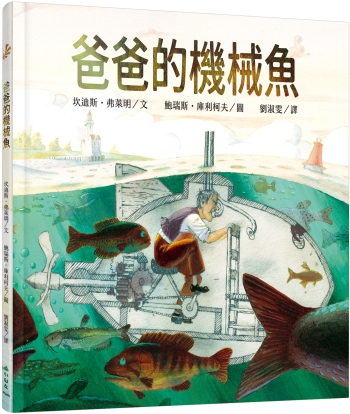

2023年,《楊逵:鵝媽媽出嫁》原班人馬再次重聚舉辦了復刻音樂會,現場錄音製作而成的《三十鵝麗:楊逵〈鵝媽媽出嫁〉30週年復刻音樂會原聲帶》專輯及珍貴附件,則交由歌手朱約信多年好友,獲得該年度葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」的設計師蕭青陽領軍的工作室團隊黃安毅、蕭元愷所設計。

《三十鵝麗》音樂專輯套組內容豐富。新版內容除了有30年前後的卡帶、音樂CD專輯、黑膠,還附有精美印刷的楊逵照片,更收錄別冊,內含〈鵝媽媽出嫁〉短篇小說的中、英、日三種語言版本,面向國際,介紹台灣文學。

蕭青陽認為,想要吸引新生代的閱聽者,並不意味要跟過往的年代美學切割告別。蕭青陽說:「我不要那種凸顯我們的設計感——假如沒有做時代的定位,只會是蕭青陽式的設計而已。」這次他的挑戰是:現代感中有時代感,還要表現出那個年代台灣作家的書卷氣。

蕭青陽工作室將《三十鵝麗》設計風味刻意定調於楊逵創作〈鵝媽媽出嫁〉的時空座標,也就是台灣進入日治昭和初期,毛筆插畫筆觸加上單色網點的印刷時代。

蕭青陽分享,可以跟年代連結是做案子最好玩、最有挑戰性的時候,「關起門來做設計時,能夠透過設計與不同的時代對話,是很有意思的一件事。」

談到《三十鵝麗》,蕭青陽團隊表示,另一個關鍵的設計概念,是以插圖作為視覺表現的主角。先前楊逵專輯的設計品,容易因時代背景聯想到陽剛、威嚴的政治氣氛,這次主要受眾年齡設定為2000年以後的孩子或青少年,故事所反映時代、政治的衍伸,就留給有興趣閱聽者再探索。不僅角色形象是擬人可愛的,色彩也選用鵝黃色、紅色,來柔化經典的距離感。

說到這裡,蕭青陽手持數張手繪插圖:有戴紳士帽的鵝、包頭巾的鵝,旁邊繪有竹林、池塘的造景,還有在玩水的小小鵝,展示50多張團隊的試畫版本,只為找到最精準的定位、最有鵝媽媽的樣子。

此外,楊逵原作屬於諷刺當局的小說,1993年水晶唱片設定的《楊逵:鵝媽媽出嫁》受眾定位,因而是關心本土文學的知識青年。不過,到了2023年新專輯以標題「三十鵝麗」,與舊版做出區別,也是希望適讀對象擴大到兒童、青少年的年齡層。

從前的《楊逵:鵝媽媽出嫁》專輯挾帶著壓倒性的資訊量,除了有不同音樂人改編詮釋,還有原著故事的大意、時代背景補述,楊逵生平與文學精神等。面對滿滿的典故,蕭青陽團隊在思考設計時有意撇開音樂的影響,回歸到文字本身,將新版的音樂專輯設定為「故事集」。

如同世界各國流傳至今的童話故事,現在看起來全年齡向的版本,其實是為了適合兒童閱讀、淡化黑暗面而生的文學作品。蕭青陽認為,讓現在的孩子閱讀80多年前楊逵發表的短篇小說〈鵝媽媽出嫁〉,就像是今天的我們重讀安徒生童話一樣。

儘管孩子當下未必理解故事的時代背景,但可留給家長去補充說明,或是待孩子長大後,慢慢再懂就好。只要能吸引到更多的人閱讀,好的文學就能被永久相傳下去。因為蕭青陽相信,成長過程中接觸到的故事,在不同年紀想起,便能產生新的解讀趣味。

經典不該只有一種版本。走過30年,設計師從劉開到蕭青陽,從《楊逵:鵝媽媽出嫁》文學音樂專輯到《三十鵝麗》音樂專輯套組,宛如以不同的時代氛圍設計,進行了一場美感對話。●

發行公司:Welcome Music 定價:2999元

【內容簡介➤】

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量