2024台北國際書展》閱讀造浪!青年書展門票政府出,文化幣點數2點送1點,購票享門票抵用金

2024台北國際書展以「閱讀造浪」為主題,與主題國荷蘭共同攜手,將於2月20至25日於世貿一館舉辦,6天展期內將有近千場活動、展覽推出。

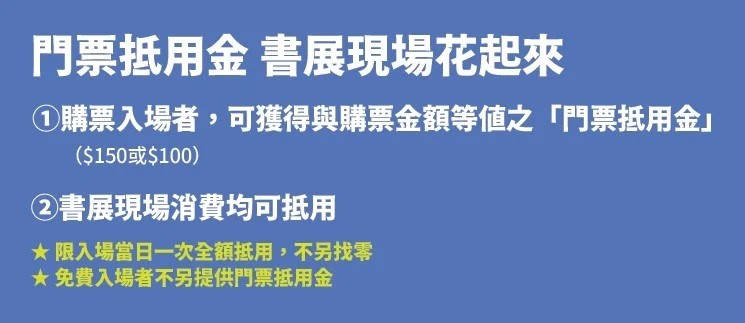

文化部為鼓勵青年踴躍購書,號召全民共同支持臺灣出版產業及創作者,人文出版司司長楊婷媜今日(1/30)宣布,書展期間不分平假日,購票入場均可獲得與門票同額的「門票抵用金」,於書展現場消費不限金額,當日可全額折抵。

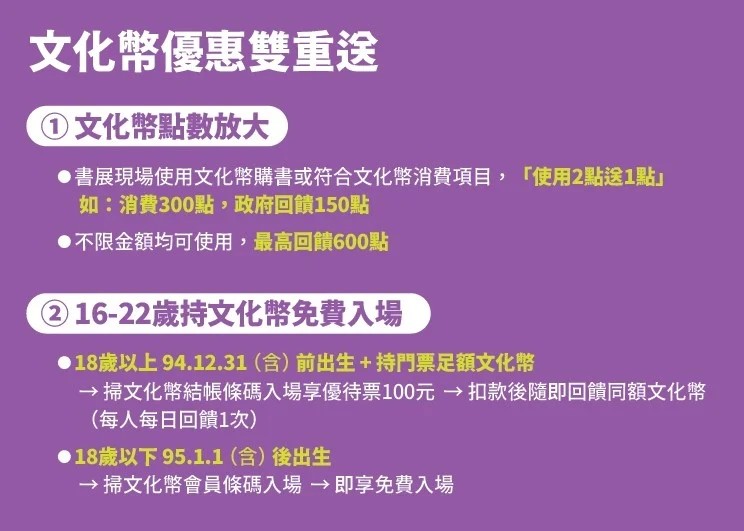

台北書展基金會執行長王秀銀亦補充各項優惠措施,包括:桃園(含)以南及宜花東讀者持當日臺鐵、高鐵票根即可享免費入場參觀。18歲以下者可免費入場,18歲以上未滿22歲的青年「書展門票政府出」,可憑文化幣進場,且全面適用「點數2點送1點」,最多回饋600點。

➤數位主題館「文字遊戲:未來森林」:建立專屬個人的AI冒險之書

由貝殼放大執行長林大涵策畫的數位主題館展覽「文字遊戲:未來森林」,透過AI即時生成技術打造互動體驗,邀請讀者用手機化身勇者,進入未來森林,建立專屬個人的冒險之書。

「如果今天展覽完,大家不只是拿到獎品,完成的東西還真的可以上傳到各個數位電子書城上,是不是就有意願註冊帳號,把自己的那本電子書下載下來呢?」林大涵表示,本次數位主題館將不會展出100本、1000本書,而是抱著「上傳5000本書,創作 5000個數位書城使用者」的野心,讓讀者也能同時化身為數位創作者。

➤「船說」兒童主題館:用多元媒介讓孩子體驗航海

本屆兒童主題館以「船說」為名,由甘樂文創策畫。裝扮成海盜現身的甘樂執行長林峻丞說明,「船說」除了呼應書展「造浪」主題,亦以荷蘭大航海時代為背景,打造模擬船艙、藏寶箱、碼頭、燈塔,透過錄音工作坊、手偶DIY等體驗,創造新的閱讀航道。

在模擬船長室的錄音間,孩子們化身出海冒險的水手,如同經歷一場海上探險回來,現場有iPad呈現不同語言的podcaster頻道,結合船的主題概念(聲波、無線電),搭配耳機聆聽互動。Podcaster說故事時間邀請蘇菲老師前來與大小朋友說故事、玩遊戲。

模擬船艙空間的燈窗上,呈現不同與海有關的圖片及資訊,配合船艙空間的文字介紹,以話筒接聽不同船艙的情境音效,還原船上每一時刻。「非常了不起ê台語劇場|手操偶表演」請來「公視台語台」白大蝦與阿猴,帶來一連串精彩手操偶表演。隨機放置展區的藏寶箱,可閱讀到海洋探險相關書籍,進行有趣互動體驗。

➤臺灣漫畫館:以星際飛船概念策展,展示臺漫國際力

繼2023年成功將旗下臺漫原創連載平台《CCC追漫台》化為「CCC夢境博物館」,文策院2024以臺漫星際飛船概念策展「臺灣漫畫館」,帶來超過30部人氣臺灣漫畫參展,包括各大書店銷售成績第一的漫畫《直到夜色溫柔》、《我的助理男友》、金漫獎大賞漫畫《海倫娜與大野狼》、原創IP風雲榜TOP IP《食屍鬼》、小說跨域改編《乩身》漫畫版等精彩作品皆囊括其中。

文策院內容策進處組長葉子豪表示,本次漫畫館選書來自國際市場、跨域改編或在電子銷售亮眼的臺漫作品,預計要介紹給書展參觀者,共計32部,並與中華動漫出版同業協進會合作「原創IP風雲獎」活動,邀請跨域及資深漫畫編輯等評審,從中選出年度最具有開發潛力的台漫作品後陳列館內,也提供CCC追漫台、beanfun!漫畫星、LINE Webtoon三大數位漫畫平台人氣作品。現場將有17家漫畫出版社進駐,且設計獨立空間讓讀者能享受臺漫影音沉浸體驗。

➤文學書區「人選之文」:透過文學獎與年度選集,走入文學世界

文學書區以「人選之文」為題,邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等出版社響應。臺文館館長林巾力說明,本書區會以年度書選、獲得重要文學獎肯定的出版品為展出主題,呈現豐富。

林巾力表示,文壇就像威利旺卡的巧克力冒險工廠,只有持入場券的人才能進入。而至今公認的入場指標之一,就是文學獎。舉凡聯合報小說、時報文學獎、全國學生文學獎、臺灣文學獎、林榮三文學獎,都是作家初試啼聲或大鳴大放的舞台。年度選集的出版與閱讀,是主編將一年內發表的上千作品,經過閱讀挑選匯編成書,是一年成果的切面,也是記下那個時代美學、人們關注的事物、理解世界的方式。「人選之文」主題邀集在國內文學獎、年度選集深耕許多的文學出版社、雜誌社一起響應,要帶領讀者一窺文學典律生成的過程,了解文學作品是如何被挖掘、推介到我們日常生活中。

➤公民書區「讀字樂園」與「在場」:快樂閱讀,探索實體書店的功能意義

每每創意爆表跌破大家眼鏡、多次奪下台北國際書展最佳大型展位金獎的讀字公民,今年又有全新主題啦!獨立出版聯盟理事長陳夏民一開頭就展示聯盟新出爐的可愛吉祥物「讀讀Do Do」動畫短片,邀情大家前來「讀字樂園」。除了40家出版社與NGO精心準備的選書與活動,聯盟還跟遊樂園借來旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車,期待大家能從閱讀中得到快樂。

「讀力公民行動」勞陣副祕書長楊書瑋亦透過陳夏民代為傳達:「社會運動工作者想要的不是衝撞與對立,而是期待可以如同遊樂園當中的旋轉木馬,讓不同年紀的參與者,都能夠構思如何建構起理想中的公民社會。」

另外,台灣獨立書店文化協會以「在場:人的重返」為主題。獨立書店文化協會祕書長林虹汝表示,本次展出以聲音為主要媒介,總計邀請31家獨立書店錄製聲音,進行「書店聲景計畫」集體創作,探討書店在場/不在場的雙重性。除了試圖觸及更普遍的生活情境經驗,也反思實體書店與閱讀、書籍之間所發揮的功能。

林虹汝說:「在場並不是描述一種靜止狀態,而是只要我們有意識持續探索這個世界,讓認知跟世界持續產生關係,在場同時也代表了積極的行動。希望透過這個策展開啟大家對於在場/不在場的各種想像。」

➤8大書區、9大活動區及現場直播,首創戶外書展市集

2024台北國際書展規劃8大書區,包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、國際書區、外文書區、數位出版及學習區、公民及文學書區、文創文具區,還有9大活動區,展示多元出版品與呈現豐富講座。今年書展現場新增直播室,將現場活動透過網路直播,提供遠距讀者參與書展,未來也將剪輯成台北國際書展Podcast內容,並與迷誠品、聽天下、閱讀夏lala等Podcast頻道合作現場直播。

此外,本屆國際書展首創戶外書展市集規劃,由台北書展基金會與推廣生活美學的新動工作室聯手,以「浪人說書,職人造市」為題,激盪閱讀與文創的浪花。●

夢魂之地【平路台灣三部曲.三】

夢魂之地【平路台灣三部曲.三】

人物》跨領域的求知為何重要?筆訪《大查帳》、《自由與干預》歷史暨會計學教授雅各.索爾

➤變成「天才」之後:雅各.索爾與麥克阿瑟獎

Q:您在2011年獲頒麥克阿瑟獎(MacArthur Fellowship,俗稱「天才獎」)榮銜,想請問這個獎項的性質與特色為何?獲得這個獎項對您的學術或生活上有什麼影響與改變嗎?

雅各.索爾:這是一個挺有意思的美國獎項,它頒發給具未來性與高度潛力的人士。因此它非常具有「美國」的特色:一切過程都是祕密進行,像一場賭局。有一群人提名你,然後他們會追蹤你很多年。至少以我的狀況來說,他們收集了110封信,其中並非全都對我有利(笑)。但我對此毫不知情!

他們開了一次又一次的會議,進行了一輪又一輪的選拔,然後做出決定。如果你得獎了,你就可能像我突然在某天接到電話——我當時正在費城的雨中漫步,他們要我坐下來聽。起初,我掛了電話3次,覺得這是個惡作劇。最後接起的那通電話持續了一個小時,他們向我解釋了整個選拔過程。當年我獲得了50萬美元的獎金(如今獎金已高達80萬美元),而這改變了我的人生。

突然之間,每個人都對我刮目相看,也同樣認真看待我的工作。我得到了一份完美的工作,許多好事也開始在我身上發生。這就像是中了樂透,是美國夢文化的一部分,同時也有「贏者全拿」的一面。不過,它也確實讓我更加努力工作。我原以為我會放鬆享樂,結果我工作了5年都沒有休息!(笑)要符合這個獎項的期待是很大的壓力,它變成一種責任。為了不辜負「天才獎」的頭銜與形象,人們都會備感壓力。

我曾在一次演講結束後,聽到有人說:「他不是天才!」(笑)這獎項當然也會招來嫉妒,損害人際關係,這是一件滿有趣的事。但它的確改變了我的人生,我對此心懷感激,也希望我的工作能證明我正努力回報這個獎項對我的肯定。

➤會計vs歷史: 少一科都不行

Q:在台灣,學院內的學科分野常是界線嚴明,尤其商管學類與人文學界跨領域的情形更為罕見。您認為歷史學的視角解讀會計,或是會計學的視角關懷歷史,有什麼特別與可貴之處?

雅各.索爾:我認為,所有的知識都是相互關聯的。這是研究亞里士多德、義大利文藝復興時,帶給我們的重要啟示:最偉大的思想家常常是試著將所有事物融會貫通、形成通用性的知識。在文藝復興時期,這些思想家們教授古代語言、神學、哲學、科學和藝術,還有會計,以便人們可以用宏觀的方式思考,看見數字的所有可能性。否則,這些知識只會變得單調乏味、黑暗且缺乏人味。

我們需要以宏觀、具有野心與創意的方式思考,來應對我們所面臨的各種挑戰。因此,我們必須記取達文西如何處理事情——古代語言、技術、藝術、哲學和會計,而不是將我們的思維限縮與簡化。難道我們不如達文西,註定無法和他一樣具備如此野心與視野嗎?並不是的,其實只要看看我們的年輕人就知道。

我在南加州大學的台灣學生想要財富,這不令人意外,但同時也有很多人追求書籍和藝術的滋養,渴望人性的體驗。我們給他們機會展翅高飛,但要達到這點,他們當然就需要具備超越商學院的思維來應對知識。只要我們夠有創見,商業也可以是富有人文情懷的一門藝術。

Q:2017年,台灣曾發生過會計系嘲笑歷史系學生會被維基百科取代的網路新聞。不曉得兼具會計學與歷史學專業的您,會怎麼回應或看待各個專業學科之間的競爭與誤解?

這太令我驚訝了!前陣子,我也聽到一群史丹佛大學學生吃早餐時的談話,發現他們竟然不了解美國選舉制度的基本原則。此外,其實也有許多人不清楚獨裁主義的歷史。甚至,大多數美國人都不知道女性在1974年後才能獨立開設銀行帳戶。

人們渴望財富,但對於它真正的運作方式卻一無所知,而這一切全都有它的歷史脈絡需要被認識。舉例而言,人們似乎認為威權主義可以使人致富,但如果你回顧歷史,可以發現,威權主義在經濟上或可取得成功,但只能維持短暫的時間。歷史學教導我們如何思考,特別是如何以創造性和批判性的方式,來思考各式各樣的問題,這當然包含來自財務與會計上的各種問題。

Q:在大專學科選讀上,職業取向的社會風氣在台灣社會瀰漫,更使得有志於人文學科的學生卻步,請問研究上兼具數理邏輯與史學專業的您,是如何看待這樣的現象?

並非每個人都對數字在行,就像會計學也不見得適合所有人。如果每個人都來學習數字,那麼誰來研究這些數字對人類的意義呢?對理工(STEM)教育的過度沉迷,可能會使世界變得悲哀,更無法解決複雜的問題。

我們當然需要理工教育,但也同時需要具有人文素養的思想家。

你有沒有關注過一些來自矽谷的觀點?那還真稱不上美好。有時候,我反而更喜歡一個相對不富裕但更人性化,擁有藝術、良善和豐富文化的社會。看看葡萄牙,它吸引許多人都想搬去那裡好好生活,但這並非因為它的理工環境!我認為,臺灣應該大力投資於所有的學科與學習形式,為年輕人提供利器,使他們能想像更美好的未來,並有能力將其付諸實現。

所以,我常認為,最偉大的「程式碼」存在於19世紀的小說,因為這些曠世巨作能夠擴展人的思維,一如學習鋼琴,也有同樣效果。擁有財富的目的,本就不是為了讓你得到與其他人相同的轎車,而是為了享受藝術、文學、文化和大自然。我是基於自己的經驗談論這些事情。財富固然宏偉,但它終將消逝,但高雅的文化則會常伴我們、賦予人生正面的意義。

➤金融數字不能脫離敘事:雅各.索爾的寫作理念

Q:從《大查帳》到新書《自由與干預》,可以發現您的研究跟書寫使用大量敘事而非數字,重視敘事性和故事性。請問這樣的書寫方式,反映您什麼樣的學術觀點和寫作理念?

是的,我寫了有關會計和公共財政的「大歷史」著作,但我並不從事金融工作。金融人員常無法看到、更無法理解它們的相關性,及它們運作的種種方式與局限。順帶一提,金融史上最成功的人物正是將他們對金融的理解跟文學、歷史相互結合;而創造財富最為成功的社會,也往往是以人文角度養成人才。如此一來,金融人員就可以用更為宏觀的方式處理財金問題。我有很多在商界的朋友,其中有些更是億萬富翁,他們對金錢暸若指掌,但當他們談到當下社會時,卻對社會運作與造福人群的方法,流露令人沮喪的觀點與誤解。

這顯示了,這些管理財金數字與實際賺取財富的人們,往往對自己的重要性或不重要性一無所知。所以我想傳達的是,沒有敘事性與脈絡性的複雜數字,可能會具有非常、非常嚴重的誤導性。事實上,若我們回顧這些經濟史上的早期階段,財務帳目也確實總是伴隨著文字敘述而存在。

Q:除了敘事性與故事性,《大查帳》與《自由與干預》都能清晰地見識到,您喜歡挑戰非常長時段的歷史敘事,很好奇您為何喜歡用「長歷史」來寫作?《自由與干預》中使用了西元前一世紀的羅馬貴族院的西塞羅為個案,並指出歷史學家往往不會將其視為現代經濟思想起源的關鍵,但為何您會找到他、分析他,更給他適切的歷史位置?

我成長於法國,我的父親是基因學家,我認為萬物都有其悠久的歷史脈絡。我的目標是向讀者解釋自由市場的思想,它的優勢和被投射的華麗幻想,其實都可以追溯至古希臘和羅馬時代,並自此牢牢地嵌入我們的文化和觀念之中,使我們仍持續活在這古老傳統的籠罩下。

如果我們遺忘了這些過去,就會變得盲目。要能洞見這些並不容易,而我的工作正是協助讀者看清這些雄偉而古老的框架,究竟如何塑造我們今日的生活方式,無論它們是好是壞。如果我們想要塑造現在和未來,必須了解我們所擁有的資源與經驗,其實都是由過去傳承下來的。

西塞羅是古代西方最重要的作家之一,甚至直到1950年代,所有受過教育的人都閱讀過他的經典。他的著作孕育代代精英的思維方式,甚至影響我們的語言,像是伊莉莎白女王的英語就是由西塞羅式修辭形塑而來的。同時,我更發現每一位主張市場具有自主機制的思想家都以西塞羅為基礎,他們的市場理念或思想都深受其影響。事實上,亞當.斯密(Adam Smith)是一位道德哲學教授——他即是一位西塞羅思想的教授。這就是我得到的線索,而我只是往前追溯而已。我想,他本人可能也是這樣看待他自己。

因此,這也使我詫異於經濟學者們竟然忽略了如此明顯的事實。當然,許多經濟學者當然對這件事不感興趣,因為這將使得亞當.斯密變得更加複雜,更難被應用於當代。可是,若我們想要了解我們經濟思想的起源,我們則需要研究西塞羅,因為在19世紀初之前的每個主要的相關文本中,都有他的蹤影。這正是如前所述、宏觀性的人才培育之所以重要的原因:能讓我們看見所有人事物的關聯性。

➤所以,歷史有什麼用

Q:去年台灣爆發政治人物的會計醜聞,帳本成為檢調單位的關鍵證物,制度顯然不是萬無一失的。請問您希望透過寫作,達到什麼樣的效果?您希望讀者具備什麼樣的知識、素養與態度,來面對「極端困難、脆弱甚至危險」的制度?

我希望能夠明確地讓人們明白,我們有必要對我們文化中看似理所當然的事物,具備鞭辟入裡的理解能力。因此,除非我們理解並勇於當責,否則會計無法發揮作用,而經濟更不是在某個神奇體制內簡便地自主運作。這也是為什麼,我們需要對這些做為人類繁榮的核心工具和機制,時刻培養深遠的人文體察,而這正是商人或科學家難以、而歷史學家卻能做到的事。

雖然我不是會計師,但我可以協助你認清,如果忽視會計,你和你的社會將會蒙受損害。我還可以向你展示,被我們視為理所當然、甚至容許其支配我們生活和政治論述的種種經濟觀念,實際上都是極度複雜的、甚至往往與我們的既定認知正好相反。悖論、盲點和神話可能讓人類陷入困境,而歷史學家的工作就是為這些問題掃除迷霧。

Q:您在《自由與干預》結論引用很有趣的時事:老牌市場經濟大國英美走回頭路,衛護自由市場的居然是共產中國的習近平。政府與市場的關係是您關懷的焦點,我們應該期待國家如何平衡多元平等機會的保障,以及個人自由與經濟發展的維持?作為公民的讀者們,又該扮演何種角色?

你是否曾見過100%的自由市場?你是否曾見過一個國家僅單單允許人民自由交易就能一夜致富?事實上,亞洲之所以變得富有(請記住僅僅在50年前,它有多貧困)並不僅僅是因為大開自由市場,實際上還包括大規模的國家補貼、工業策略以及對於教育的投資。

當今國家對於研擬工業策略越來越迫切,自然即更需要投資於教育和研究工作。這也意味著對理工計畫(STEM)的巨大挹注,同時更要投資於人文科學和文化,以培養人民能夠思考、創新和解決複雜問題的多重能力。世界並不會變得更加簡單。因此,我們同時需要科技和人文兩方面的問題解決者——我們需要一種富有人文主義、文藝復興式的廣博路線。舉例來說,藝文發展即有其關鍵性與重要性。

針對這個問題,我實在沒有簡單的答案,但我認為文藝復興時期的佛羅倫斯總是一個值得探索的世界,這也是我一直向學生教授馬基維利的原因。順帶一提,他是第一位真正承接西塞羅思想並運用它的現代人,但同時他也改造了他原著中有關美德、政治自由,甚至經濟學方面的觀點。

如果想了解更多,就請讀我的書吧!(笑)更多內容都在裡面。●

The Reckoning: Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations

作者:雅各.索爾(Jacob Soll)

譯者:陳儀

出版:時報出版

定價:480元

【內容簡介➤】

Free Market: The History of a Dream Imagination

作者:雅各.索爾(Jacob Soll)

譯者:聞翊均

出版:時報出版

定價:520元

【內容簡介➤】

作者簡介:雅各.索爾(Jacob Soll)

2011年榮獲麥克阿瑟「天才獎」,南加州大學的歷史暨會計學教授。著有《大查帳》及《資訊大師》(The Information Master)。目前定居洛杉磯。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量