英美書房》科幻傑作《三體》改編netflix影集,時間跨度、龐雜陣容成改編挑戰,及其他藝文短訊

【跨界改編】

■中國長篇科幻傑作、第一部摘下雨果獎最佳小說獎殊榮的亞洲作品《三體》改編netflix影集,由《權力遊戲》影集編劇兼製作人黃金拍檔再度合作,並由香港導演曾國祥執導。預告片已釋出,第一季將於3月21日上線。

《三體》高深的理論設定、長遠的時間跨度與龐雜的演員陣容及劇情、故事裡中國獨特的文化背景,都是改編本作的巨大挑戰,因此本劇在製作期便引發熱議。今年1月,中國團隊拍攝的《三體》電視劇搶先一步在央視首播,用30集的篇幅涵蓋小說首部曲的故事。相較之下,Netflix的全球版只用了8集,此外英文版將故事設定及演員陣容改編為更全球化。評論家們早已拿起放大鏡,準備檢視是否有不當的文化挪用與冒犯。

《三體》的Netflix影劇版原先預計於去年問世,但因為創作團隊希望再加入幾個場景,卻又適逢好萊塢編劇協會罷工,因此延宕至今才上線。

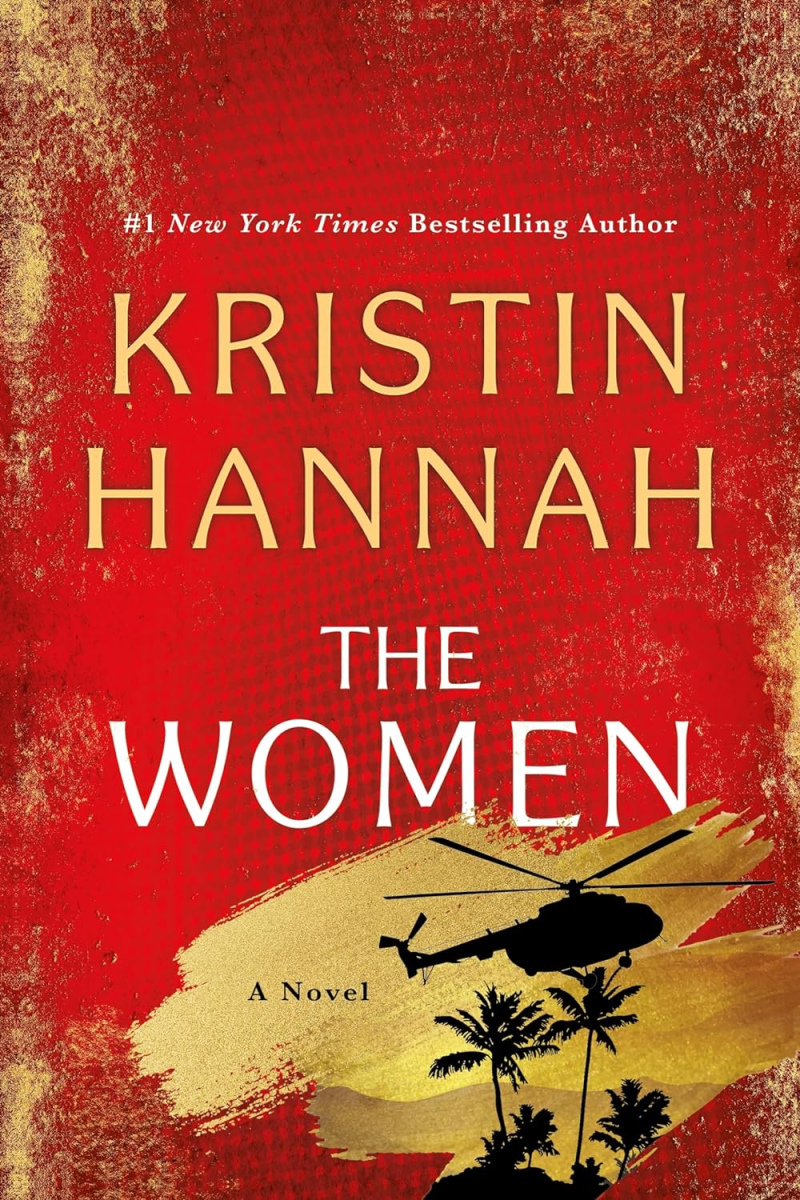

■華納兄弟影業宣布搶先簽下克莉絲汀.漢娜(Kristin Hannah)下個月將出版的新書《女人們》(The Women)的影視改編權,將由《芭比》製作人Cate Adams和《紫色姐妹花》製作人Diamond McNeil統籌監製。

■華納兄弟影業宣布搶先簽下克莉絲汀.漢娜(Kristin Hannah)下個月將出版的新書《女人們》(The Women)的影視改編權,將由《芭比》製作人Cate Adams和《紫色姐妹花》製作人Diamond McNeil統籌監製。

在《夜鶯》、《風再度吹起》等小說擅寫女性心理的漢娜,這次在《女人們》中關注歷史甚少著墨的一群人——在越戰中工作的護士們。1960年代是美國史上充滿動盪和變革的一頁,國內民權運動和反戰運動方興未艾,海外的越戰如火如荼。本書歷歷如繪地描寫少女在危險和混亂中成長為女性的過程,也呈現一個被政治撕裂的國家,以及一整個世代被夢想鼓舞、卻在戰場上失落的故事。

【得獎消息】

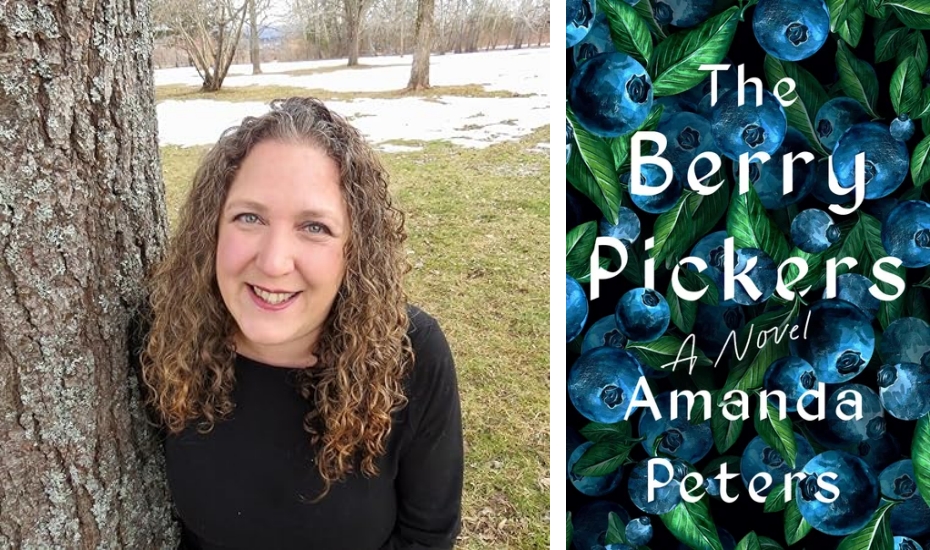

■美國圖書館協會(American Library Association,ALA)日前頒發安德魯.卡內基卓越獎(Andrew Carnegie Medals for Excellence),小說類得主為雅曼達.彼特斯(Amanda Peters)的出道作《採莓人》(The Berry Pickers)。1962年夏天,加拿大Mi’kmaq族的一家人依慣例前往美國緬因州採收藍莓,幾週後年僅4歲的露西失蹤了,而她6歲的哥哥喬是最後一個見到她的人。這部小說以喬和一位名叫諾瑪的敘事者雙重視角並行,因妹妹失蹤而痛苦半世紀的哥哥,以及決心挖掘家族真相的女子,將會有驚人的交集。他們探索失落、創傷和自我身分的過程雖曲折,卻充滿重生的希望。

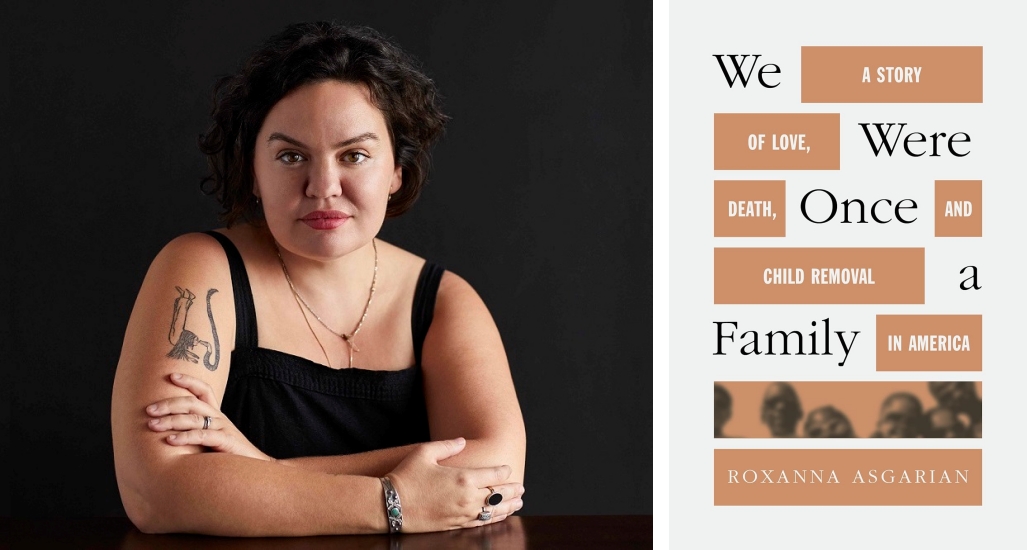

非小說類由獨立調查記者羅珊納.阿斯格里恩(Roxanna Asgarian)《我們曾是一家人》(We Were Once a Family)獲獎,她從體制與社會角度爬梳2018年美國發生的一宗悲劇。當年一對白人女同志伴侶駕車帶6名黑人子女駛下斷崖、墜入太平洋,8人全數罹難。阿斯格里恩深入了解這些認養子女的2個原生家庭,揭露了一個由跨代貧困、暴力與分離交織的悲劇網。美國社工系統以「孩子福祉」為名重新安置孩子,卻疏於追蹤寄養家庭的狀況,亦間接造成此番憾事。

評審委員長表示今年兩本獲獎書彼此完美呼應,也代表著充滿啟發性對話的一年。安德魯.卡內基卓越獎過去得主包含珍妮佛.伊根《霧中的曼哈頓灘》、艾德.楊《五感之外的世界》等。

【新書快報】

■普立茲獎得主希沙姆.馬塔爾(Hisham Matar)出版最新小說《My Friends》,一部關於友誼、家庭和難以想像的流亡現實的精采故事,結合阿拉伯之春等真實歷史事件,深入描繪時間如何考驗與消磨人類至深的情感與羈絆。

如果革命有機會扭轉整個國家命運,但代價是你的人身安全、與家人永世不得相見、永遠不得踏回故土,這樣的賭注你接受嗎?利比亞小男孩Khaled某夜在廣播中聽到一則人類被貓活活吃掉的故事,宛如被文字的魔力下了蠱,他感到人生從此改變,決心追隨這神祕故事作者的腳步遠走他鄉,前往愛丁堡大學進行更深度的智識探求。開放的社會讓他看到革新的必要,於是成為了革命分子。某天,Khaled邂逅了這則短篇故事的作者,並締結了此生最深厚的友誼。然而這段友誼雖然支持他的志願,但隨著阿拉伯之春爆發,這段友誼不僅迫使他放大檢視所有人生的賭注,也考驗他如何在最親近之人面前定義與保留自我意識。

■男星基努.李維的故事宇宙跨出新維度,奠基於他所構思的原創IP漫畫《狂戰士》(BRZRKR)的世界觀,基努.李維本次將與斬獲7座軌跡獎、3座亞瑟.克拉克獎(Arthur C Clarke Award)的英國奇幻/科幻作家柴納.米耶維(China Miéville)合作,於今年7月23日出版他的首部小說《The Book of Elsewhere》。

由基努.李維提案、與《紐約時報》暢銷編劇麥特.金特 (Matt Kindt)共同撰寫劇情,再委由漫威漫畫家Ron Garney共同創作的《狂戰士》,已在2021年與Netflix敲定改編為動畫影集、真人改編電影,而基努.李維本人也將親自參與電影演出及動畫配音。

■著有《鸚鵡》(Parakeet)、《凌晨兩點不同凡響》(2AM at The Cat’s Pajamas),多次獲得短篇小說獎的瑪麗-海連.柏亭諾(Marie-Helene Bertino)推出小說《美麗之地》(Beautyland),邀請讀者用嶄新的目光重新認識人類的平淡日常,向內探索身為人的意義,帶來令人難忘的成長故事。

■著有《鸚鵡》(Parakeet)、《凌晨兩點不同凡響》(2AM at The Cat’s Pajamas),多次獲得短篇小說獎的瑪麗-海連.柏亭諾(Marie-Helene Bertino)推出小說《美麗之地》(Beautyland),邀請讀者用嶄新的目光重新認識人類的平淡日常,向內探索身為人的意義,帶來令人難忘的成長故事。

1977年,正當航海家一號(Voyager 1)升空、人類進一步向太空探索時,瘦小虛弱、面色蠟黃的阿迪娜.喬諾在美國費城呱呱墜地。她從小就察覺自己與眾不同,不僅擁有30萬光年以外的外星球知識,更身負偵查地球人的任務。阿迪娜透過一台破舊傳真機向外星族人報告地球人的奇言奇行,她也在耳濡目染間習得人類的喜悅悲傷,漸漸把這個流亡地當作家鄉。在她內心最晦暗絕望的時刻,摯友鼓勵她將自己的故事寫下來,讓更多人看到。會不會,其實她在地球上並不是隻身一人?

■《渴望極簡》(The Longing for Less)作者、《紐約客》雜誌撰稿人凱爾.柴卡(Kyle Chayka)推出《Filterworld》,這次要教讀者如何跳脫演算法束縛,奪回做決定的主導權。在仰賴Google、Instagram和Netflix的時代,現代人的生活各層面被演算法層層篩選推播。從時尚、餐飲、購物到影音娛樂,機器主導了人們的經驗和選擇,生活變便利的同時,同溫層加厚、品味趨同、文化趨於扁平等問題也一一浮現。作者邀請讀者從「演算法大掃除」開始,暫時遠離社群媒體,試著讓紊亂、創新和創造力回到生活中,回歸獨立而真實的自我。

■《渴望極簡》(The Longing for Less)作者、《紐約客》雜誌撰稿人凱爾.柴卡(Kyle Chayka)推出《Filterworld》,這次要教讀者如何跳脫演算法束縛,奪回做決定的主導權。在仰賴Google、Instagram和Netflix的時代,現代人的生活各層面被演算法層層篩選推播。從時尚、餐飲、購物到影音娛樂,機器主導了人們的經驗和選擇,生活變便利的同時,同溫層加厚、品味趨同、文化趨於扁平等問題也一一浮現。作者邀請讀者從「演算法大掃除」開始,暫時遠離社群媒體,試著讓紊亂、創新和創造力回到生活中,回歸獨立而真實的自我。

【產業消息】

■大英圖書館於去年10月底遭受嚴重駭客攻擊,過去2個月線上目錄無法使用,嚴重影響全球仰賴該館珍稀館藏的學者研究。線上目錄的資料逐漸恢復中,尤以搶救3,600萬件實體善本書籍、地圖、期刊和樂譜紀錄為優先。目前線上目錄只提供唯讀格式,不提供資料下載及閱覽,讀者僅能到館親自取用,相關線上服務預計到今年年底才能完全恢復。

知名勒索軟體組織Rhysida於10月31日聲稱發動本次攻擊,要求20顆比特幣的贖金(約合60萬英鎊、2,400萬台幣)。大英圖書館證實部分員工資料在攻擊中被盜,並在暗網上出售。圖書館拒付贖金,根據《金融時報》的估算卻可能得花上700萬英鎊(約等於該館儲備金的4成)重建系統及恢復線上服務。●

OB短評》#455 幽微而強大的極品好書懶人包

●第六十七隻穿山甲

陳思宏著,鏡文學,450元

推薦原因: 文 樂

就創作拓撲而言,作者似乎有意無意在經營某種國際書寫策略,這次來到了法國,語言也跟著法文了起來。本事依然是他心心念念的情歸何處:親情友情愛情,乃至於激情無情絕情,無一不是為了安頓當下的身心,然而一旦有了期待,卻又注定受傷失落,這樣的戲碼是不限Gay蜜的。【內容簡介➤】

●敲鐘者言

朱耀明牧師回憶錄

朱耀明、知日著,左岸文化,550元

推薦原因: 議 樂

作者是香港著名的「佔中三子」之一。但是我們大可不必只將此書視為一部政治受難者的回憶錄。作者自一個父母雙亡的幼童如何從廣東鄉間來到香港說起,將一生娓娓道來。脫出與移居之路;做工與黑道糾葛草根生活;與信仰交織的日常生活;殖民、回歸到抗爭,我們看到一個人從外來者一步步成為香港的一份子,也明瞭了為自身新生之地挺身而出、負重前行的長者的心路歷程。閱讀起來,既有人生如戲的精彩,也宛如一部微觀香港現代史的縮影。【內容簡介➤】

●香港不屈

不能被磨滅的城市

Indelible City: Dispossession and Defiance in Hong Kong

林慕蓮(Louisa Lim)著,廖珮杏譯,八旗文化,460元

推薦原因: 批 議 文 樂

乍看書名以為又是一本直球對決近年局勢的書,其實作者以其華英融混的血緣與背景為墨水,透過綿密的思慮,為深入香港歷史另闢谿徑。特別令人驚喜的是,藉由四處塗鴉的「九龍皇帝」這個草根人物,串連起型式上的書法與內涵中的書寫能力、話語權的關係,再關照至背後的政治、社會結構。作者穿街走巷,以自己的生命史與銳利的眼光,織就了一幅超越傳統敍事格局,卻又貼近在地生活視線的歷史圖像。 【內容簡介➤】

●佩吉男孩

他的破框與跨越

Pageboy

艾略特.佩吉(Elliot Page)著,艾平譯,采實文化,480元

推薦原因: 議 樂

身為演藝圈的一份子,作者的性別流轉經驗非比尋常,一路遭遇各式各樣的攻擊、揶揄、被出櫃,壓力之大可想而知,卻也獲得各種支持、讚許、自信與愛。這份真情的人生告白溫柔動人,幽微而強大,令人想起古希臘的跨性先知,提瑞西阿斯(Tiresias)。【內容簡介➤】

●秋生回憶

黃秋生、林蕾著,亮光文化,580元

推薦原因: 樂 獨

推薦原因,嗯,秋生很帥。好吧,如果這個原因還不能滿足你,還要再多說點什麼,那就是這本書藉由對秋生前半生的回憶,解釋了秋生為什麼會那麼帥。那是來自於作為單親混血兒成長在上世紀香港的經歷,是內心反覆受傷和結痂之後,呈現的率性和堅強;是香港仍是東方明珠時,自由奔放的時代洗禮。是小我也是大我,在折服於他種種人生體悟的同時,也讓人忍不住懷念那座已然消失的城市。千言萬語,結論還是那句,秋生好帥。【內容簡介➤】

●地納於心

周漢輝著,二〇四六出版,380元

推薦原因: 議 文 樂

詩人眼中的香港,人聲依舊雜沓,卻有股淡漠的鬼氣,彷彿荒野中的荒城,燈火輝煌,繁華如夢,卻一點一點被剜走了心。【內容簡介➤】

●送禮的藝術

從特洛伊木馬到動物園熊貓,50件外交禮物背後的世界史

Diplomatic Gifts: A History in Fifty Presents

保羅.布魯梅爾(Paul Brummell)著,鄭煥昇譯,衛城出版,550元

推薦原因: 知 議 樂

作者身為英國資深外交官,從絕佳位置爬梳全球外交送禮的文化史,以50則逸事捕捉古代到當下的送禮文化政治。閱讀此書時時被提醒「禮物」本身如何高度的符號化與情感化,特別是在國與國之間的外交關係中,掌握禮物複雜的象徵意涵與功能,等於掌握了一國之興衰,得救或得咎只在一物之間。【內容簡介➤】

●話語

畫中有話的插畫家アボガド6全彩畫集

言葉

アボガド6著,蔡承歡譯,平裝本出版,380元

推薦原因: 議 樂

酪梨6的作品像忘了的密碼,你要先回想一下各種提示,踹踹還記得的幾種組合,幸運的話可以在3次前就順利登入,不然就要重新註冊,或者乾脆放棄,自行腦補好了——往往這樣才能讀到最令人心動的訊息。【內容簡介➤】

●當越南王子走進彭瑞麟照相館

一張照片背後不為人知的台越歷史

洪德青著,貓頭鷹出版,570元

推薦原因: 議 樂

以照相館的一段軼事,牽引出資料闕失的台越交誼歷史時刻。書中一張照片串連了失落的越南王子與台灣相館先驅彭瑞麟,更道出法國、日本帝國與越南台灣等殖民地間的複雜歷史。除了上述主線,書中亦收錄諸多歷史照片,仔細提供歷史還原圖說,留下文字與視覺等多類珍貴資料。【內容簡介➤】

●為什麼有人會怕貓?有人囤積成癮?

讓世界身心失調的狂愛與恐懼之因

The book of phobias & manias : A history of obsession

凱特.莎莫史克爾(Kate Summerscale)著,吳盈慧譯,PCuSER電腦人文化,480元

推薦原因: 知 議 樂

此書跨時空、跨文化呈現了99種「恐懼」(phobias)與「狂熱」(manias)的歷史資訊,讀來有趣扎實,同時又觸碰不安情緒。書中有各種奇觀般的病症,也有現代生活中大多數人都能共感的日常焦慮(無手機、社交恐懼等)。即使是基於西方世界的醫學知識,也不減此書跨文化的魅力。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量