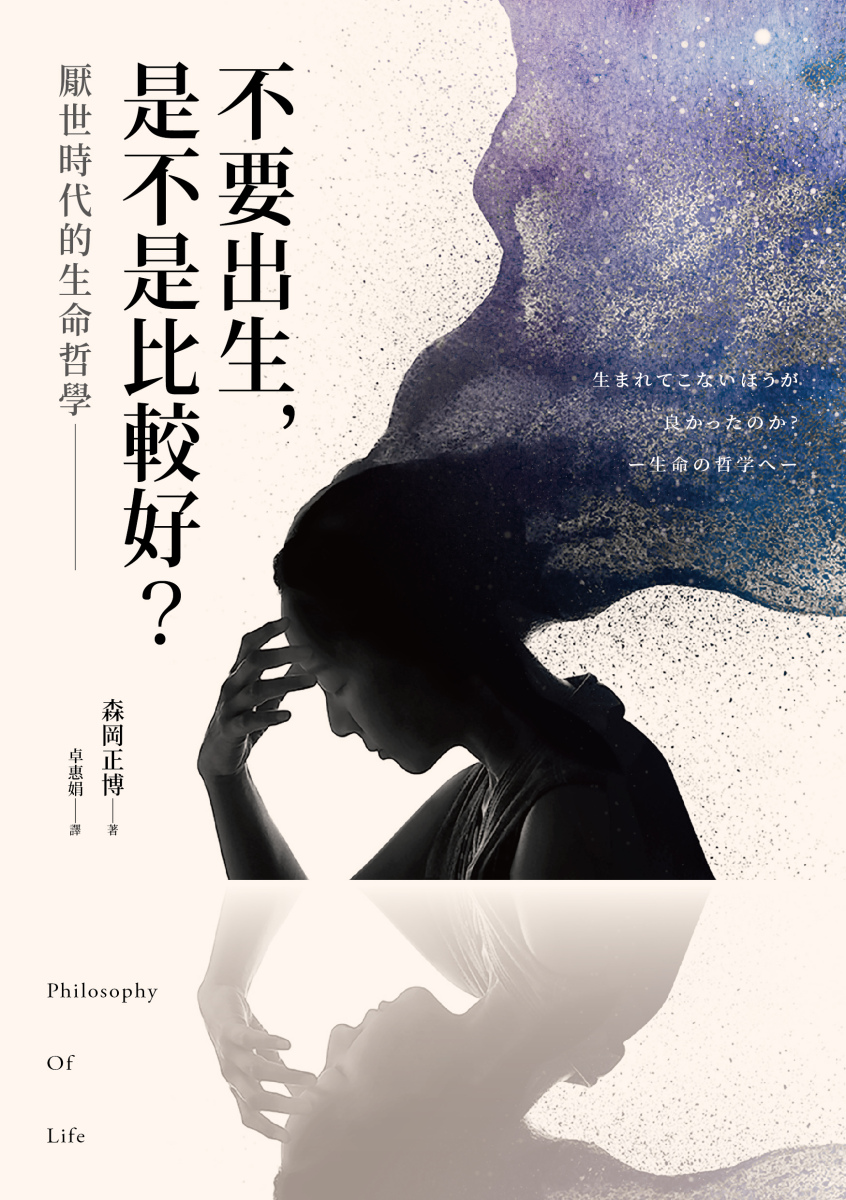

話題》厭世輓歌:你敢去愛發生過的一切嗎?評《不要出生,是不是比較好?厭世時代的生命哲學》

你是否曾認為人生在世「沒有意義」?要是自己「沒有出生」會更好?甚至覺得「人都不應該存在」,世界才會美好?這種厭世的態度(反出生主義)其實在各民族的宗教、哲學、文學裡都有記載,包括否定自己誕生的「否定出生」和否定延續後代的「否定生育」。森岡正博以歌德的《浮士德》(Faust)作引子,看見眾生往往在肯定與否定出生一事上,拉扯終生。

➤活著,或是未曾活過?這是值得深思的問題

書中從南非哲學家貝納塔(David Benatar)的反出生主義展開否定出生的哲學論調,他指出人生只要出現一丁點壞事,在邏輯上便足以證明存在的人生一定比不存在的更糟,人們亦不應再生育。

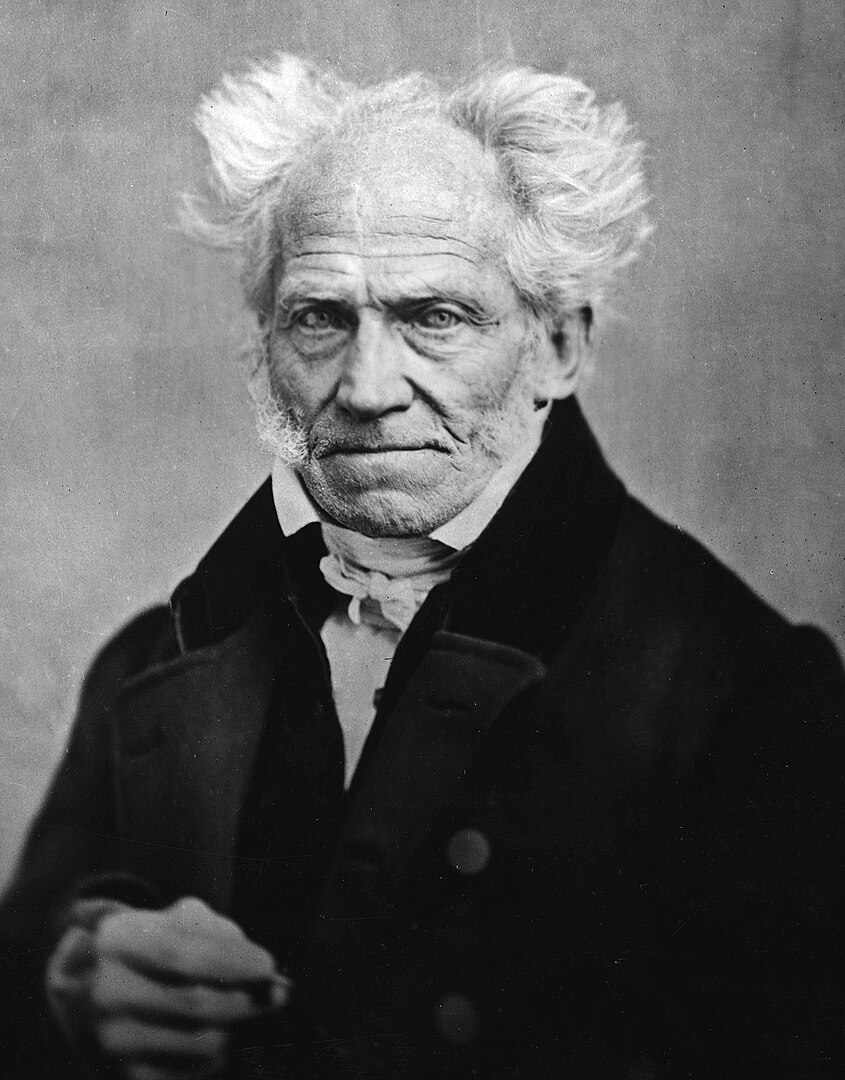

「一切生命的本質即是痛苦」的想法雖然引人共鳴,但說出這句話的叔本華進一步認定,這個痛苦的世界是所有可能世界中最糟的一個,因此「人」不如自始不出生。又由於壞事與好事因性質不同而無法相抵,所以壞事的存在叫「世界」也不值得存在!叔本華那一套對任何事物都漠不關心的「無意志」追求,亦滲入佛洛伊德對有機生命以死亡作為目標的構想,他曾把死亡驅力稱做「涅槃原則」(nirvana principle)。

森岡認為是對現狀的焦躁,才教人去想像一個比現在的世界更好的「否定出生」可能世界,即去問那些無用的「假設性問題」。藉由古印度教《奧義書》的生死觀,點出「真我永不滅」,即任何反出生主義都遺憾地無法除去「存在」,森岡以此引導讀者從厭世論調轉向「肯定出生的哲學」!

為此,他亦從哲學層面重新檢視哲學家們因情緒干擾而產生的錯誤推論,說道:

根本不可能比較『我所生存的現實世界』與『可能世界』這兩個世界的好壞。原因在於,要比較世界的好壞,這兩個世界必須在屬性上處於同一水準,但實際上這兩個世界在屬性上並不相同。

森岡認為,當人能夠接受正確的思考,就自然會活出「肯定出生」的生活態度,就像尼采「全然肯定在此世生存」的態度。

然而,想純粹以哲理或邏輯去扭轉受苦的人們在情感上認定的事,作為心理治療師的我看來,機會比較渺茫。但也許我們可以先從臨床角度,思考是怎樣的心理狀態會導向反出生主義,進而瞥見肯定出生的心理基礎?

➤對厭世哲學家的精神分析:瞧!樂觀主義者!

否定出生的哲學家——我視為極致化且理智化的厭世者——大致分屬「心理受虐」(psychic masochism)一類,他們以證明「人最好不存在」為樂,就是某種在自毀中獲取快感的心理動力。

也許違反直觀,但厭世者其實如精神分析師芮克所指,都是樂觀主義者,心裡對最終勝利保有絕對的希望。

很難想像?厭世者可是至少為自己活在無法接受的現實世界,找到一種精神勝利,即「否定出生」終必辯贏的希望,他們渴望這如同死後的勝利。換言之,要是最終勝利沒有以某種方式被期待著,極致厭世者又為何、以及何需思考與書寫下去呢?就這點而言,他們無比樂觀!

然而問題正在於,這個想法必須等思考者不存在時,才能得勝,即人必須從哀怨的受虐端翻越到毀天滅地的施虐端,才能保證最終勝利的希望。這裡的弔詭是,若是「否定出生」值得追求,便代表最終勝利的「希望」得在厭世者的「自我所不在的世界」才能「存在」,亦即「希望/自我」無法於「自我所在的現實世界」存在!

森岡做出了相關的提問:「如果我試圖正確地完成『如果我不曾出生』這個反事實的想像,那麼目前正在思考的『我本身』,存在也將被抹去。」——箇中奧妙,我們再從「心─身」學問來窺探。

➤心身安住的自我,或逃向理智化來保住自我

絕大部分人不會是極致厭世者,其實源於我們感到心靈多少能夠安居在身體內,生命在安穩的世界中值得活著。精神分析師溫尼考特(Donald Winnicott)指出,心靈(psyche)的基礎是軀體(soma),唯有心靈安住(indwelling)在軀體之中,「自我」才能於「過去─現在─未來」的時間中存在。否則,自我就只能活在非自身、非現世、非存在的別處。

心─身的緊扣、鬆散或失聯,反映在心靈能否安住於軀體的程度差異上。要是心─身一直分離(depersonalization),自我便流離失所,人們可能認為自己在樹枝裡、在家俱上,唯獨不在自己身體內,就像一些精神病患者所經驗到的那樣。而沒有身心症狀的極致厭世者,則是用思想把自我與希望,置放到他並不存在的另一世界中保護起來,溫尼考特稱之為逃向理智化(intellectualization)。

從那些否定出生的厭世個案身上,我都能聽見早期家庭照顧失敗,並引致理智化的故事。他們可能會說:「我活著都找不到希望,怎麼可能把另一個小孩帶到這沒有希望的世界呢!最好世界上所有人都去死一死!」如果這算是可惡之人,亦總有可憐之處,他們其實長年受焦慮折磨,卻無力招架。

同理,被現實與不公打壓的人,若一直無法得到理解與援助,也難免會產生類似的想法,社會弱勢的厭世態度有其道理。理智化雖然防止主體進一步的崩解,代價卻是與內心、與身體、與他人、與世界的關係斷裂,也難以欣賞現實的各種性質與體驗——這不就是厭世哲學家們的剪影嗎?

森岡認為厭世者需要邏輯正確的思考糾錯,但思考只會進一步加強理智化的防衛。因此,我認為他們需要的,更是感受到心安住於身的療癒經驗。別忘記,雖然極致厭世者對眾生乃至世界的存在都作出否定,但他們所說所做的背後,仍是跟所有人類一樣:希望被愛,安住此生!

➤你敢去愛發生過的一切嗎?

為了論證肯定出生的哲學,森岡先從《浮士德》、《伊底帕斯王》、《哈姆雷特》、《聖經》的故事裡提煉架構,再來回比對東、西方哲人的思想。他也揉合不少日本哲學家的研究來回應各方觀點,不論知識饗宴或思辨過程,皆留待讀者細閱與贊賞。

在結束前,我想不顧邏輯地問、但用安住的心去回答兩道有關愛情的假設性問題,以此作為對森岡寫出這本精彩著作的回禮:

- 假如有另一個世界,讓你跟已分別的某位最愛廝守終生,你會否定現存的世界嗎?

- 又假如這一生重來,你會改變當年跟對方相遇與相爭的任何細節嗎?

都不會!如果一直相愛,我就無法體驗思念、珍惜與後悔之情,更不會發現我是如此的不懂得愛。即便要再次分離,我也願命運毫不更改地重演,因為,要是未曾痛心的錯過,又怎麼證實我們深愛過?而我又怎能學會該如何去愛下一個?●

|

|

|

作者簡介:森岡正博 1958年生於日本高知縣,大阪府立大學人間科學系博士,現任早稻田大學人類科學系教授、日本大阪府立大學人類社會學系名譽教授,研究範疇涉及現代哲學、生命哲學、應用哲學等哲學領域。 森岡正博是「生命研究」一詞的開創者,他不僅僅關注人與人之間的關係(包括親情、性別),更關注腦死、墮胎、殘疾人士的人權運動以及生死問題。作為人類學者,他也投身於社會現實的研究,包括關注日本腦死新生兒的器官移植問題、近代日本草食系男子的興起等議題。 |

不要出生,是不是比較好?厭世時代的生命哲學

不要出生,是不是比較好?厭世時代的生命哲學

2024臺北文學季》沐羽讀董啟章:從刺蝟與狐狸,進入小說的大千世界

董啟章——被王德威稱為「香港另類奇跡」的作家——已經筆耕30餘年了。

從第一部作品〈西西利亞〉在1992年發表,1994年高歌猛進憑《安卓珍尼》獲聯合文學小說新人獎,其後從未停止筆耕。王德威在總評上百萬字的《自然史三部曲》時指出董啟章的可貴之處,他在香港這個「並不以文學知名」的地方,甘於寂寞且一意孤行,創造出與台灣及中國大陸截然不同的文學地景。

除了《自然史三部曲》,還有一共四本的「V城系列」,以及《精神史三部曲》和進行中的《靈魂三部曲》。除了數百萬的字數讓董啟章的寫作難以被簡單概括以外,更困難的是主題。

董啟章創作的內容上至天文(自然史三部曲)下到地理(V城三部曲),挖掘內在(精神史三部曲)又鑽探歷史(靈魂三部曲),要強行歸納一條脈絡是暴力的,也是斧鑿的。我們沒有必要為一部百科全書或字典作出濃縮。

百科全書這個詞語也讓我們知道,閱讀董啟章的難度並不像是劇情連載,並不是沒看哈利波特第一集而看不懂第二集那樣,而是它具備前置和外置條件。這些條件可能是學科上的,也可能是這部小說的主題要到另外數部小說裡探尋。

它的閱讀快感並不來自傳統小說的敘事:高潮,轉折,接駁。而是挖掘與整合——大量知識的挖掘與整合——正如小說的名稱《學習年代》。那像是昆德拉的名言:小說唯一的道德,是認識。透過董啟章的小說,我們認識。知識即是力量,知識也帶來快樂。

也像是董啟章的好麻吉駱以軍。如果要讀懂駱的《匡超人》,我們至少要讀四五本前作來理解他的核心關懷。而如果要閱讀董啟章,我們可以抓緊一個核心詞彙:虛構。那是當我們納悶「為甚麼這些題材不寫成Essay而是小說」時的終極回答。

世界有各種各樣的知識,來自自然的,來自宗教的,來自學科的。它們互相制衡,互相衝突又互相壓制。在那裡,一切都動蕩不安。但王德威從董啟章的小說裡提煉出了一點:「知識和真理的另一面,不是別的,就是小說。」

宇宙來自於創造,而又有甚麼能像小說創作那樣,更能表明無中生有、以虛造實的力量呢?

不過,一般讀者如我除非是為了研究,或是年初像去健身房申請會員立下宏願,是不會從頭到尾讀完一位作家的所有作品的。這已經類似修行了。所以,我們在面對董啟章數百萬字的作品時,必須要尋找一條更容易進入的截徑。

幸好,董啟章已經提供給我們兩條很方便的小徑了,那就是2022年出版的兩本隨筆集:《狐狸讀書》與《刺蝟讀書》。這兩部作品在出版同年獲得了梁實秋文學大師獎首獎。

也許狐狸與刺蝟是西方知識界最喜愛的動物了,董啟章說。

數不盡的學者、作家、知識分子都曾引用這對隱喻,來討論創作、思考、治學或做人的不同方法。它的意義來自古希臘的詩人:「狐狸懂得很多事情,但刺蝟懂得一件大事情。」由是,哲學家伯林(Isaiah Berlin)將牠們比喻為兩種有相反特質的作家和思想家,狐狸代表思想靈活多變富有彈性,而刺蝟代表專精一脈。

《狐狸讀書》和《刺蝟讀書》就沿著柏林的比喻來展開 :狐狸上天入地無所不談,從哲學到模控學,而刺蝟專精文學,我們可以透過這對動物,回顧董啟章的寫作脈絡。

如前所說,這兩部隨筆是一條進入的截徑。尤其值得留意的是,《刺蝟讀書》裡董啟章回顧了自己寫作時的參照。這幾乎是我們要花好一段時間歸納的事情,董啟章已為我們娓娓道來:

還有來自鍾曉陽同名小說的《愛妻》;綜合了韓劇《鄰家律師趙德浩》與《純粹理性批判》的《後人間喜劇》;以及脫胎自香港文化博物館「字裡圖間——香港印藝傳奇」展覽後的《香港字》。

董啟章說他的小說是偷竊與搶劫,不過,小說與語言從來都有前車之鑒,後來者想辦法脫胎換骨也是無可厚非。重點是寫作的方法,董啟章採用的技術是在前人的作品裡開拓出虛構的世界,成就王德威所說的香港另類奇跡,「天工開物,從沒有到有,從方寸之地輻射大千世界」。從對過往作品的致敬裡,擴寫萬千世界。

這也是為甚麼《狐狸讀書》和《刺蝟讀書》能夠作為一條捷徑,它們凝停在擴寫這個動作之初,一個舉起魔杖的手勢。在這裡,故事尚未膨脹,尚未變幻成大千世界,我們可以沿著這兩部隨筆看到故事如何增磅,終究變幻為各種三部曲。而原來,最新出版的《後人間喜劇》與《香港字》也正在蘊釀成為一部最新的《靈魂三部曲》。

以上為董啟章的作品做了相當簡短的歸納,單以數字而言,這裡只能佔他作品總字數的數千分之一。以深度而言,也只能是狐狸和刺蝟兩部隨筆的冰山上的一杯芒果冰沙。

閱讀董啟章的作品就如不斷推開大門,一扇連著一扇,超連結般的百科全書,最終抵達初時沒有想過前往的遠方。又正如村上春樹說法的變奏,如果我們的語言是一杯芒果冰沙,我只要默默地伸出杯子,你接下來靜靜送進喉嚨裡,事情就完成了。如果語言是《狐狸讀書》和《刺蝟讀書》,你只要從這裡打開更廣闊的世界,董啟章的小說,就可以這樣進入閱讀了。●

作者:董啟章

出版:聯合文學

定價:400元

【內容簡介➤】

作者:董啟章

出版:聯合文學

定價:400元

【內容簡介➤】

✦➬3/2活動報名請按此

✦➬3/3活動報名請按此

✦➬3/4活動報名請按此

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量