人物》一個人的故事是一本書,十個人是一個時代:訪黃郁欽、陶樂蒂談《兩撇喙鬚醫生──賴和》

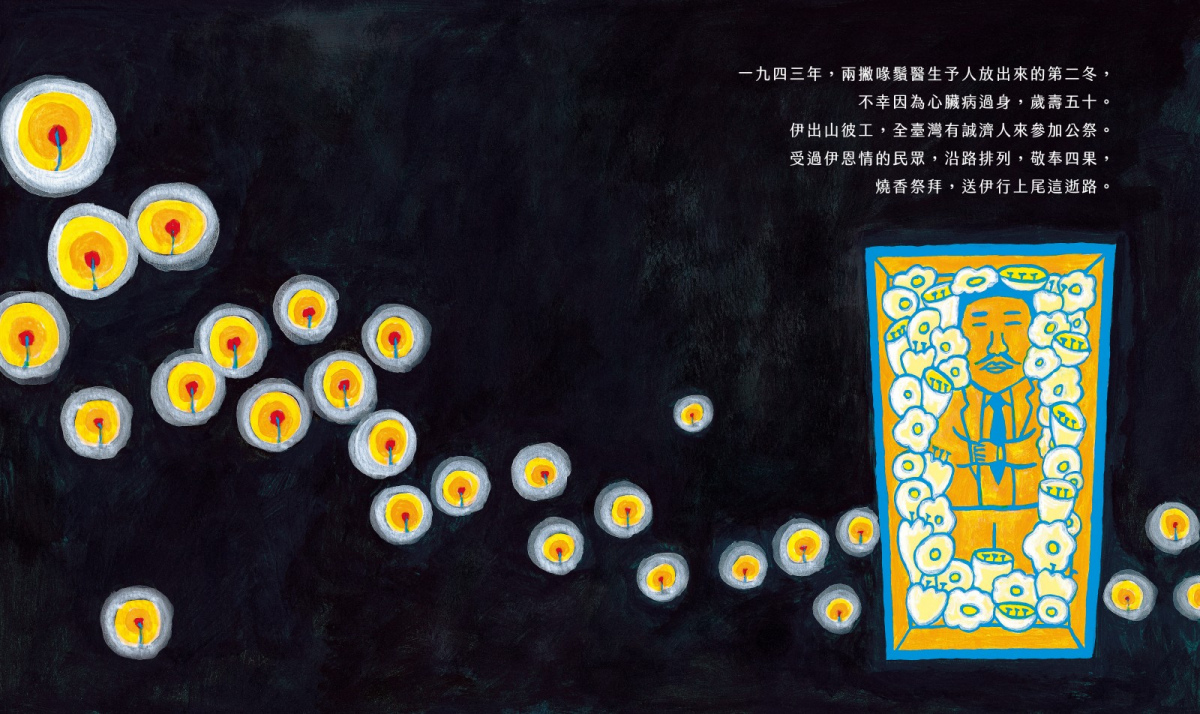

1943年初,春寒料峭,出身彰化的醫生作家賴和先前莫名入獄,元氣大傷,出獄後健康惡化,沒撐到農曆年頭,就因心臟病發作溘然過世。這位生命橫跨臺灣日治時期的社會運動者、臺灣新文學之父,身後留下數萬元債務,更留下醫人治心的好名聲。出殯那日,彰化民眾沿途擺設香案、供品等為他祭拜,送他遠行,抬棺隊伍綿延不絕。

時過滄桑,這段歷史灰飛沒入大時代改朝換代的亂局中。緊接著冷戰時期、肅殺的白色恐怖,後來,時局綏靖,科技昌明,之前那段歷史卻是模糊失語的。

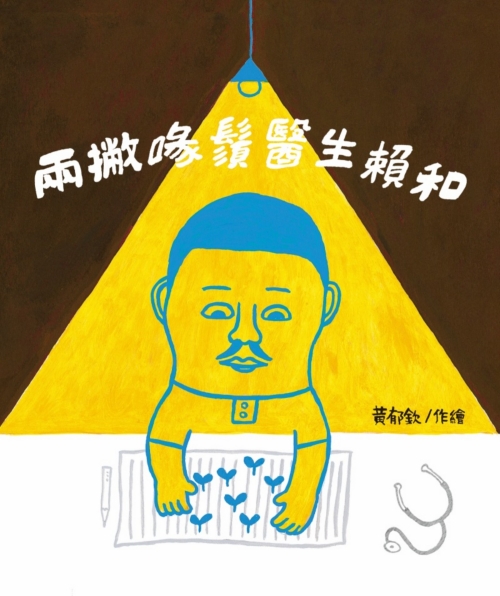

今(2023)年是賴和過世80周年。隨著愈來愈多臺灣研究的資料出土,相關爬梳資料出版,那個時代的故事開始被述說。大塊文化也在今年出版《兩撇喙鬚醫生──賴和》,作為「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列第一彈。

《兩撇喙鬚醫生──賴和》的創作者黃郁欽與協力陶樂蒂,在具有歷史既視感的大稻埕接受訪問。夫妻倆一口自然地道的臺語,在現今都會區實屬難得,其中因緣始於6年前的一場約定。陶樂蒂坦率還原:「既然我們回原生家庭時都是跟父母講母語,為什麼兩個人一轉身就不講母語了呢?」於是他們相約,成為即知即行的臺語夫妻。

➤寫父輩不說的時代

兩人以臺語娓娓談起這部繪本故事的源起。黃郁欽是出生於竹山、成長於埔里的鹿港人,講起臺語帶著一點泉州海口腔,濁音多了厚實感。他從事編劇工作,喜歡看日本大河劇,有個願望是想要寫臺灣的大河劇,尤其是臺灣現代化過程的那段故事。「寫一個人的故事是一本書,寫十個人的故事就是一個時代。」夫妻兩人深有同感。

而深層的起心動念,是想更接近出生於日治時代的父輩,記錄與理解那個時代。黃郁欽的阿爸今年103歲了,出生於大正11年,和故總統李登輝同庚,如今仍身體硬朗。「日治時期,對我們來說是歷史,對他們來說是生活。現在不記下來,以後的後代都不知道了。」

五年級生的黃郁欽還能從父輩口中知道一點以前的生活,覺得有責任勾勒那個時代,「那一輩無法選擇自己的國籍,睡一覺起來就改朝換代,昨天講日文,今天要說華語,以前的都不算數……」藉著繪本作為創作載體,他溫柔地揭露時代的痕跡。

「我爸以前從日治時代就在郵局做囡仔工,後來曾經和白色恐怖的郵電案擦身而過。」黃郁欽說,日本人為臺灣現代化打下基礎,可是,臺灣人畢竟是次等國民,和日本人同工不同酬。他的阿爸日治時代每個月可以賺3塊錢,臺灣光復以後,國民政府播遷來臺的外省人佔了離開日本人的缺,本省人的薪資還是一樣低。

1949年3月26日,四百多個郵電工人拉著布條大遊行,從臺北郵局遊行走到臺灣省政府(今日的行政院),爭取臺灣員工「歸班」,納入郵電局的正式編制,與外省籍員工同工同酬。遊行後,郵局提供考試轉正的辦法,用華語考試對於受日本教育的臺灣人來說「足硬篤(很困難),當時阿爸27歲,靠著死背硬記,拼命考過了。」

他問阿爸郵電工人大遊行的事,「恁毋驚喔(你們不怕喔)?」

「四百外人做伙,毋知驚。(四百多人一起,不知道害怕。)」阿爸雖然這樣說,但那年遊行後,5月中,臺灣省政府主席兼臺灣省警備總司令陳誠就宣布戒嚴,長達38年。

陶樂蒂老家住在士林舊街區,她的阿爸小時候念過一年日本學校,臺灣就光復了,身邊也有人在白色恐怖時期被牽連。小時候,阿公外嬤不准他們去別人家玩,要小孩不要亂講話,「抓耙仔」(告密者)就在你身邊。長大後才了解,老一輩經歷過那段歷史,不管表面順從或抗拒,心裡都會有恐懼。

➤手製繪本到系列作

黃郁欽原本打算把賴和的故事寫成青少年小說,後來一想,繪本是許多孩童認識這個世界最初的方式,透過繪本可以讓孩子們對這些臺灣歷史人物留下印象,開啟他們的好奇心,進而對這些人物有更深入的認識。於是《兩撇喙鬚醫生──賴和》先是完成手製繪本,參加去年「2022書店裡的手製繪本展」,在北中南5家獨立書店巡迴展出。作品亮相後,得到大塊文化的邀約,決定以賴和為起點,出版「日治時代臺灣人物」臺語繪本系列。

黃郁欽喜歡說故事,一開始從事幼兒繪本。2013年創作了反核議題的繪本《好東西》,注意到議題繪本不好做,也較少人做。2016年他到義大利參加波隆那書展,看到國外為數甚多的議題繪本,內心頗受衝擊。回頭想想,國外有他們生活中產生的議題,例如黑白種族歧視、二戰的轉型正義,而臺灣的本土議題則有我們的脈絡,沒有翻譯書可以代勞:「議題繪本沒有人會替你做,只能靠本土的創作者。」歷史人物傳記更是進階的考驗,涉及細瑣的史料蒐集和考證,以及如何將平面的敘述資訊,變成讀起來有趣的立體故事。

黃郁欽原本以為,像賴和傳記這樣的作品不會是出版社喜歡的路線,不如利用每年展出手製繪本的機會,一年做一本,完成心中的願望。「有機會出版,覺得喜出望外,可以做多少就做多少,填補這一塊歷史的空白。」

《兩撇喙鬚醫生──賴和》是大塊文化的第三部臺文繪本,最先是向陽與幾米合作的兒童詩繪本《鏡內底的囡仔》,第二本是阿尼默詩繪本《情批》,接下來將會是一系列日治時期人物傳記的臺文繪本。

➤讓圖像說故事

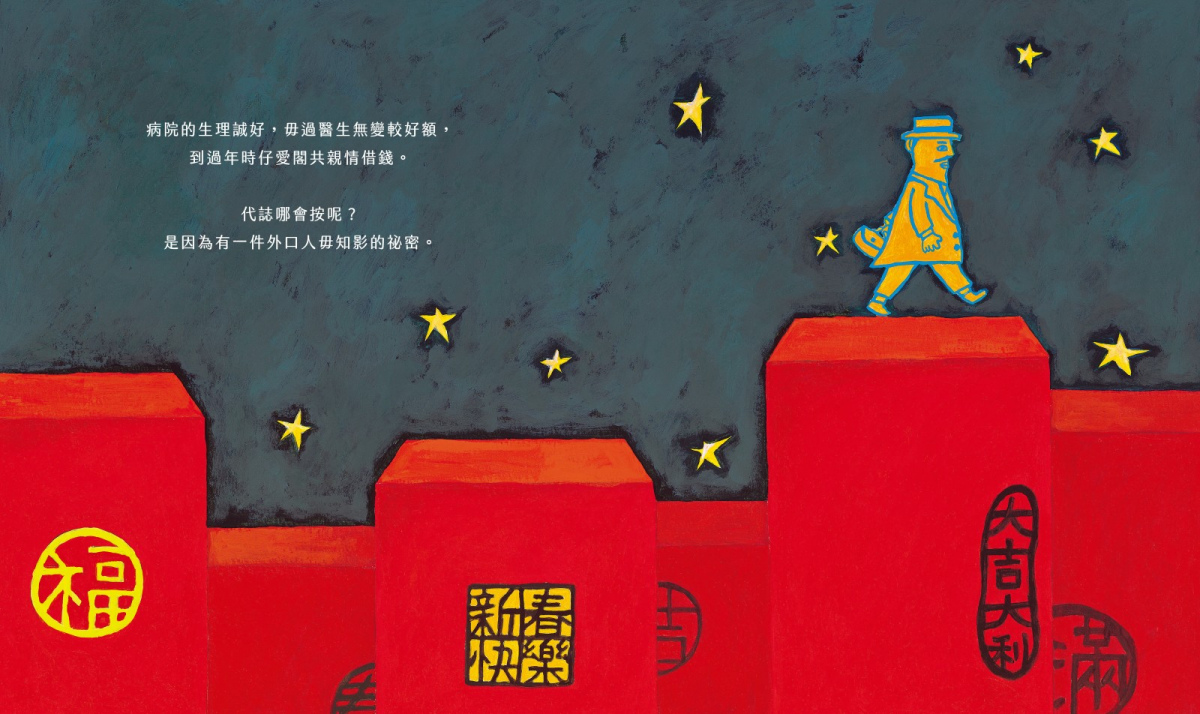

人物傳記的圖像風格多採用寫實手法,黃郁欽在《兩撇喙鬚醫生──賴和》書中,則利用電影蒙太奇的手法,以象徵畫風表達故事情節。「文字旁白以外,讓讀者透過畫面感受另外的故事」,多一點抽象,讀者可以有更多想像。譬如書中講到,過年時節賴和需要去借錢周轉。畫面上沒有圍爐、沒有放鞭炮,而是賴和走過一棟棟像紅包袋的房子,畫面詩意,充滿隱喻,讓讀者自己投射與聯想。

全書的顏色主要選用黃藍對比色,加入紅色與棕色,色彩控制嚴謹,設計感強,對比張力大。繪本的翻頁具有舞台轉場的趣味,這個跨頁是藍色鬍子向右邊飄飄如河流,講醫生的親切和醫術高明;翻到下一頁,紅色鬍子向左邊噴發如火舌,述說病人不聽話糟蹋健康,醫生會大發脾氣。畫面極具舞台表演的亮點。

賴和一生經歷兩次入獄,書中也有不同的表達方式。第一次入獄,他從下巴光潔到蓄鬍,出獄後保留兩撇喙鬚,表達勿忘反抗日本政府的心情。第二次莫名入獄,遲遲等不到審判結果,獄中日記記錄平凡庸碌的愁腸,黃郁欽以紙/日記拼貼成賴和困在監獄的樣子。文字沒有說盡的,圖像可以埋梗。

書頁中,與主題有關的人名,會化為圖像的一部分。談到賴和就讀總督府醫學校時,他的同學和學長學弟的名字排列在畫面中。賴和在《臺灣民報》當文藝欄副刊主編,培養臺灣人作家,畫面上則以園丁在花園灌溉來比喻,花叢間有楊逵、朱點人、呂赫若等臺灣作家的名字。

看完這本書,大家對於留著兩撇鬍鬚的賴和醫生以及他所處的時代,會有初步的印象。黃郁欽鼓勵有興趣再進一步認識日治時代臺灣人物的讀者,不要忽略畫面中安排的名字所提供的線索,上網Google可以認識更多影響臺灣現代化的臺灣人,串聯出那個時代更生動的網絡關係。

➤語言要是創作者可以自在表達的

《兩撇喙鬚醫生──賴和》是黃郁欽第一次用臺文創作繪本故事,文字採用全漢字,搭配黃郁欽線上語音講古。他提到:「很多人以為臺語沒有文字,也有人說一開始看不懂,是對照我念的內容才看得懂。」

臺語文本來是口語,文字有漢字與羅馬拼音(一種是臺灣閩南語羅馬字拼音,簡稱「臺羅」;另一種則是教會系統的白話字羅馬拼音,簡稱「教羅」),目前臺語文出版大多選擇全漢字或漢羅混合,再搭配有聲書或線上語音,幫助對照發音與文字。黃郁欽說:「用正確的漢字寫臺文,可能大家一開始不習慣,但看久了就知道如何對應與發音。」陶樂蒂補充,這是習慣臺文的過程,她自己也是這樣把母語書寫建立起來的。

談起這次出版經驗,兩人呵呵笑說,「難得出書後的採訪,可以都用臺語應答。」在好幾場廣播和podcast受訪時,意外地大家都用臺語聊開了。而且,順著賴和故事摸藤回溯,還碰到好幾位彰化鄉親來相認。

與華文出版經驗不同之處是,責任編輯並非臺文專業,所以需要臺語老師協助審定文本,確認正確的用辭和語法。如果碰到個人經驗或地方差異,用語習慣不同,黃郁欽和陶樂蒂主張用作者日常中會使用的詞語,「繪本是需要唸出來的,是日常使用、創作者可以自在表達的,這樣才有意義。」出版至今,沒有遇到來指正的意見,他們自我期許,先求用語用字正確,把臺文寫得優美繼續努力中。

➤他們都在那裡──用故事重現場景

《兩撇喙鬚醫生──賴和》是個起頭,黃郁欽將繼續創作日治時期人物雕塑家黃土水、記者楊千鶴、政治家林獻堂和植物園園丁林火塗的故事。當我們肯定當時的日本人為臺灣奠定現代化的基礎,不要忽略,當時也有很多有才能的臺灣藝術家、專業者、技術人員,一起成就臺灣的現代化。已經收集不少資料的黃郁欽賣個關子:這些人物彼此間都有關係與交會,屆時讀者可以在這系列繪本圖文中找到很多有巧思的彩蛋。

欲知現在果,當知過去事!陶樂蒂轉述與朋友間的笑談:就算要穿越到日治時代,我們也需要故事,幫我們想像重現那個場景。期待愈來愈多人述說那個時代的故事,將淹沒在歷史灰燼中的人物,透過故事重現,幫助我們認識過去。●

|

|

|

作者簡介:黃郁欽 |

閱讀隨身聽S8EP10》寶瓶林歆婕、遠流沈嘉悅/行銷通路報品術+如何留住好的行銷

承接上集〈一樣是行銷企劃,不同出版社工作內容差異很大?〉,本集繼續邀請到寶瓶文化營銷部主任林歆婕與遠流出版二部企劃主任沈嘉悅,一起聊聊大家對出版社行銷企劃的「美麗誤會」。為何來應聘行銷企劃的畢業生,常常感到工作與想像不同?行銷企劃的工作成就感通常來自什麼?行銷平時如何與通路或媒體打交道?另外,懷抱著熱情工作,遇到低潮該怎麼辦呢?本集節目,特別適合想應徵出版社行銷企劃的畢業生,以及對出版產業有興趣的轉職者。節目精彩,請別錯過了。

【精華摘錄】

➤找到適合的通路與媒體

林歆婕:因為寶瓶在折扣上守得比較緊,所以通路比較不會來跟我們要折扣,因為知道問了也沒有用。原則守好,因為只要放了一次,後面就很難守住。

我們出版社也確實比較少做特別的版本,頂多做作者的簽名版。做這些事之前,我們會先考量,這本書適合哪個通路,考量清楚之後,再做簽名版。

現在比較常看到各家出版社會做的,一個就是簽名版,我們出版社有時候也是會做簽名版給通路。當然比較大一點的暢銷書,其實我們也比較不會獨漏哪個通路。

本來相對於比如心理勵志類書籍來說,通常我們對詩集比較不會抱太大的希望。這本詩集也是作者的第一本書,沒想到在誠品的銷售很好。這本書我覺得我們很明確找到適合它的通路,因為我們認為讀者在翻看之後,會感覺很有趣,有意願購買。也許放在網路書店,比較沒有辦法達到這個效果。

我們會思考,書籍的調性適合哪個通路,如果彼此都可以配合,有曝光,有時候就可以因此將書的銷售往上提。

➤大家都不是新手,不用多費唇舌

沈嘉悅:在遠流,我們會提供給業務部參考資料,這也很重要。業務部會在我們正式提報前,把資料交給通路參考。事實上,在我們正式提報前,通路手上就先有一份資料了,我們可能就是針對這份資料做重點的加強,或者針對某個通路思考專屬的提案。當然,如果通路對我們的產品本身感興趣,他們也會事前告知。

大部分狀況下,產品本身是不是通路採購感興趣的,有時候真的不必多費唇舌,因為採購的態度也很明確。反倒是我們對自己產品內容掌握度要夠,才比較不會傳遞錯誤的資訊,通路才有辦法判斷,這是不是真的是他們要的東西。

林歆婕:其實有時候一天下來,採購可能要聽非常多書,如果沒有立即的亮點,他可能聽一聽就算了。所以你真的一定要非常了解自己的產品。

沈嘉悅:就算我很了解通路的喜好,回過頭來很現實的是,產品是怎麼樣就是怎麼樣,也不能夠講得太過。穩穩的把每本書詳盡地做介紹,回歸到出版品本身的價值來談,然後大概就是我個人的101招啦——用熱情想辦法感染對方。

林歆婕:對採購來說,他們看到你展現的熱情,印象也會比較深。

➤都是行銷企劃職位,工作內容大不相同

林歆婕:我自己也有發現,大部分想來找出版社行銷工作的人,其實不太了解出版行銷在幹嘛,大多會有一些錯誤的認識。

主持人:你們當時入行時,沒有抱持著美麗的誤解嗎?

林歆婕:有啊。我本來覺得自己可以當編輯,沒想到找編輯工作的過程滿不順的。我都沒有找到編輯的工作,第一份正職是在紀州庵文學森林做行銷企劃,主要是辦活動。我在研究所跟大學期間都有協助老師辦過活動,所以還算沒問題,但進來之後才開始發現,喔,原來行銷企劃要做這些事情。

主持人:有讓你覺得意外嗎?

林歆婕:還沒有進入職場前,尤其還是學生狀態時,對工作內容是非常模糊的。好像知道一點點,但實際上到底在做什麼,不會很清楚知道。轉到出版社時,其實我也沒有做過出版社的行銷企劃。但我對於閱讀是有興趣的,也滿喜歡這樣的環境。

一開始進出版社時,雖然同樣都是「行銷企劃」,但我在紀州庵和寶瓶的工作內容完全不一樣,推的內容也完全不同。跟同業聊起來,也會發現每家的行銷企劃要做的事情都不一樣,這跟公司規模、公司對行銷企劃的想像都有關係。

同理來說,我跟嘉悅都是行銷企劃,可是我們兩個的工作內容很多部分也是不一樣的。

沈嘉悅:這跟編輯很不同。

林歆婕:編輯大概圍繞著編輯一本書,比較固定,但是行銷的工作其實滿雜的。

沈嘉悅:編輯的話,可能對某類型的領域很有經驗,比如理財、文學書,在A出版社跟B出版社一樣都是編該類型的書,工作內容差異不見得太大。

主持人:聽起來,行銷企劃應該更有趣,因為變化多端?

沈嘉悅:對喜歡變化的人而言,當然是。

林歆婕:但危機處理能力要滿夠的(眾人笑)。

➤這條產業線上,所有人的熱情啊

沈嘉悅:剛剛講到「熱情」,我也是想到自己的初衷。做獨立出版時,並沒有把自己定位成行銷,因為獨立出版什麼都要做。我當時對出版也不是很了解,就是努力把東西做出來,讓更多人認識,就是我的初衷了。

可能我身邊的朋友都太有才華了,我很想讓別人看見他們的作品。這是我一開始踏入這個領域時就一直在做的事,後來以此為生,所以在這個產業很自然的就跑到行銷端。我希望可以讓讀者看到我有熱情的作品,這是我的動機。從一開始,不管做什麼樣產業的工作,我都是在推廣。

反映在整個出版產業,我希望讓大家看見的是:為什麼這個人努力的寫出作品,還有一群人把它做成商品。做成商品之後還不夠,還要讓很多人來買來支持。

我很期待看到的是,好作品可以再激發出更好作品的良性互動,對我來說這是很大的成就來源。

如果我可以在第一線看到這樣的事情,我就願意為這本書——不至於赴湯蹈火啦,但是會希望盡力,做到這樣的事情。這份成就感是很難用金錢去衡量的。

➤行銷企畫的工作成就感?

主持人:熱情的確在很多地方都很重要,可是熱情不可能一直維繫,一定也有低潮的時候。你怎麼度過這樣的階段呢?

林歆婕:我想每個行銷的成就感來源都不一樣。有些是賣得好,有些是把事情都做到了。因為行銷做的事情非常廣,在這過程中,很多時候也會很懷疑自己。

我剛開始做出版行銷時,一直過了5年之後,都還在問我自己:我做的事情到底能不能達到目標?一直在反問自己。我也不知道到底是不是夠好,是否符合作者、公司的期待。這些問題我會一直一直反問自己。

行銷是這樣,你說暢銷書,一定是行銷做得很好嗎?可如果這陣子一直都沒有做到暢銷書,那行銷是沒在做事嗎?不是,其實有的時候,在這個狀態下,行銷做的事情反而更多。可是它不是很實質的回饋,變成行銷要想辦法自己找尋成就感來源。

每個人一定有自己的點。對我來說,只要今天作者表示,他覺得跟其他出版社相比,還是我比較厲害,我就突然覺得:自己所做的事情有被看見。

行銷做的事情都非常細微,細微之處也在於怎樣維繫自己的熱情,那需要很多時間的沉澱。很多時候還是會遇到書賣不好,作者不了解,難免有低潮。對我來說,如果能夠獲得一點好的回饋,比如粉專上讀者的留言,那就是成就感來源。

確實也許有些人真的一直找不到成就感,可能最後就離開這個工作崗位。

沈嘉悅:我想我能調適得比較快,可能在於我還滿喜歡跟這個行業的人相處,我喜歡投入這個行業的各種人。

比如說,我因為做這本書認識某位譯者;有些媒體可能從小看到大的;有些是從小媒體漸漸變成社群上有一點聲量,我們建立起信任關係等等,這些對我而言,就是成就來源。我甚至遇過讀者來投訴,說這本書有什麼狀況,後來請這個人當審稿,結果他後來變成譯者,甚至還出了書,這真是意想不到的機緣。只要想到人與人之間微妙的關係,我會一直覺得很感動。

因為我們都在做很難得的事情,不是單純把書賣光光,而是珍惜人跟人相處的緣分。這個緣分真的激盪出很多很有能量的作品,能量是會感動人的,我很需要這些感動才有辦法存續。我相信人都是感性的,何不把工作變成感性非常重要的來源呢?做出版業、內容產業很需要這件事情。

➤如何留住一位好的企劃?

主持人:這個產業,好的企劃行銷好找嗎?

林歆婕:剛好不久前我們公司有面試行銷的經驗。徵人時都會先收到履歷,最驚訝的事情是,其實來應徵出版社工作的人,都是想當「編輯」。絕大部分都是,很多求職者通常會附上自己的作品。面試過程中,我會先問他們說,你覺得「出版行銷」要做什麼樣的工?有滿多人想的是「要如何企劃一本書」,可是那其實是編輯的工作。

很多新人都有這樣的錯誤印象,麻煩的是,懷抱這樣的錯誤印象,若真的進了這個行業,很容易認為這跟預想的差異很大。我自己也有一些經驗,回母校跟學弟妹分享出版產業到底在幹什麼,讓學生知道產業真正的現況,這滿重要的。

大家都說行銷難找,因為行銷真的不是非常單純的工作。在A公司工作過的狀況,跟在B公司會很不一樣,不能完全轉換,有些工作是一樣的,可是更多是不同的東西,這也是行銷的流動率比較高的原因。

沈嘉悅:行銷缺工的問題,不見得只是求職者的問題,也有開職缺的人的問題。到底需要出版行銷做什麼?雖然目標是把書賣掉,但也要思考出版社的業務、對通路的狀況、對於庫存的管理,對於成本的掌控等等,如此之後,到底職務的具體內容為何?

不能因為書不好賣,就想找行銷,那會變成什麼問題都是找行銷解決,這樣不對,也容易有很多的誤會。

林歆婕:我們常常都會說,行銷的工作,就是編輯、業務、會計、美編這些職務以外,剩下的全部工作行銷都要做。這樣比喻,大家就能想像,行銷真的很多元。

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量