現場》創作的誠實反映在不受拘束之上:吳睿哲《有蚱蜢跳》分享會側記

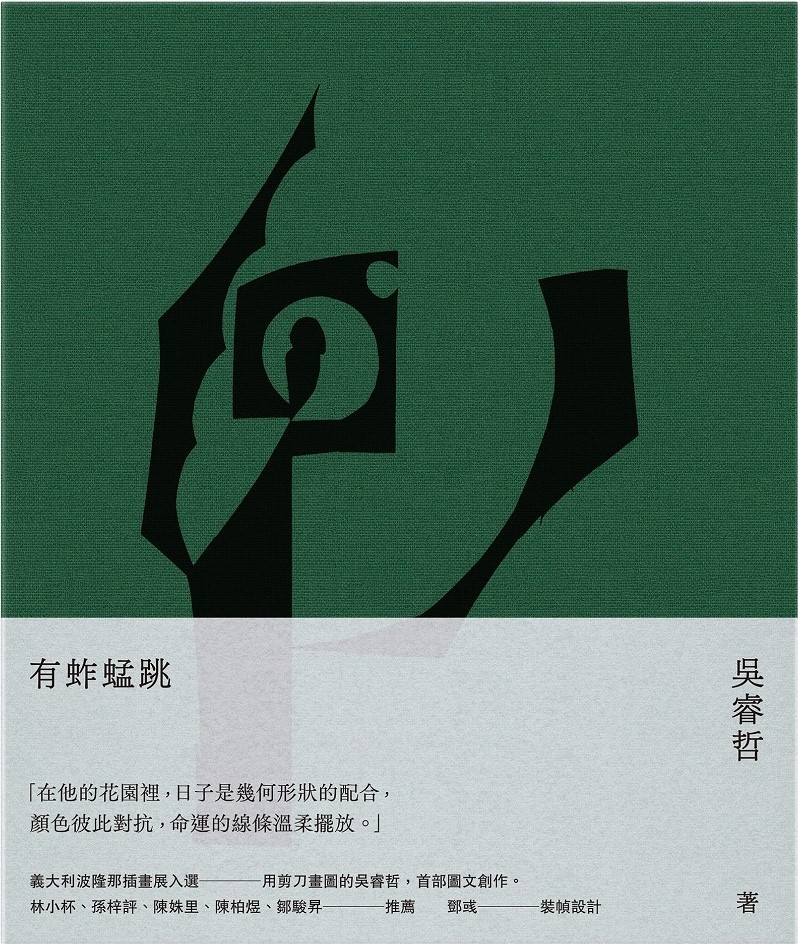

圖像創作者「吳睿哲」這個名號在藝文圈不時被提起。去(2022)年,他為作家陳柏煜《科學家》文集進行的書籍裝幀,發行後受到盛讚,被OKAPI評選為該季「書籍好設計」。林小杯在2022年Openbook好書獎典禮,致詞感謝他為《再見的練習》貢獻藝術設計巧思。今(2023)年法蘭克福書展台灣館主視覺亦出於他手。

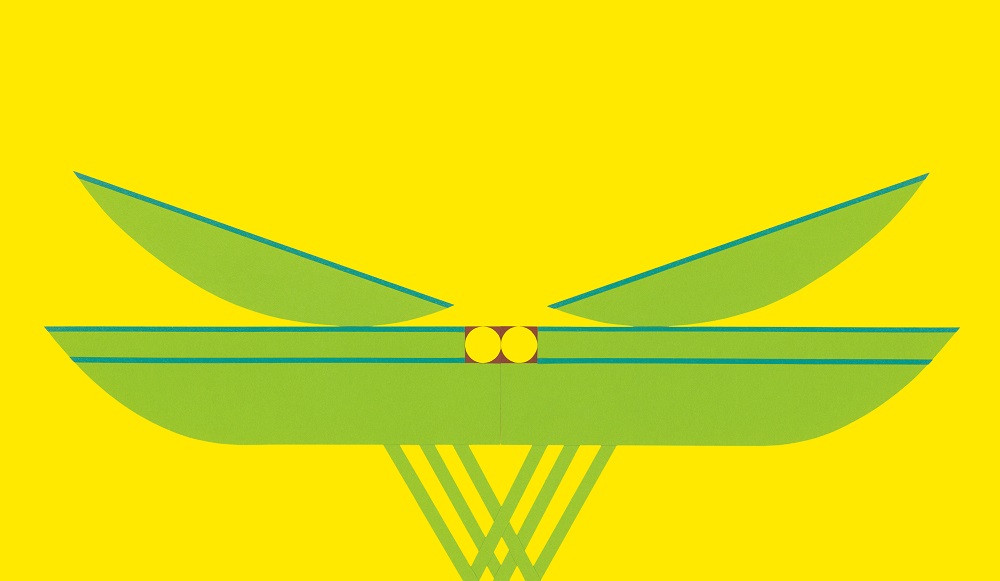

吳睿哲跟隨直覺裁切、拼貼出生動的敘事圖景,完成新書《有蚱蜢跳》。全書紙色鮮豔,對比強烈,始於猶如自我化身的蚱蜢特寫,究極宇宙間隻身佇立、在草間感受私己渺小的遠景(long shot)。翻開書頁,耳際傳來風聲呼呼、水流淙淙、草葉窸窣、蟲鳴唧唧,讀者透過蚱蜢的眼睛與腿重新認識世界。

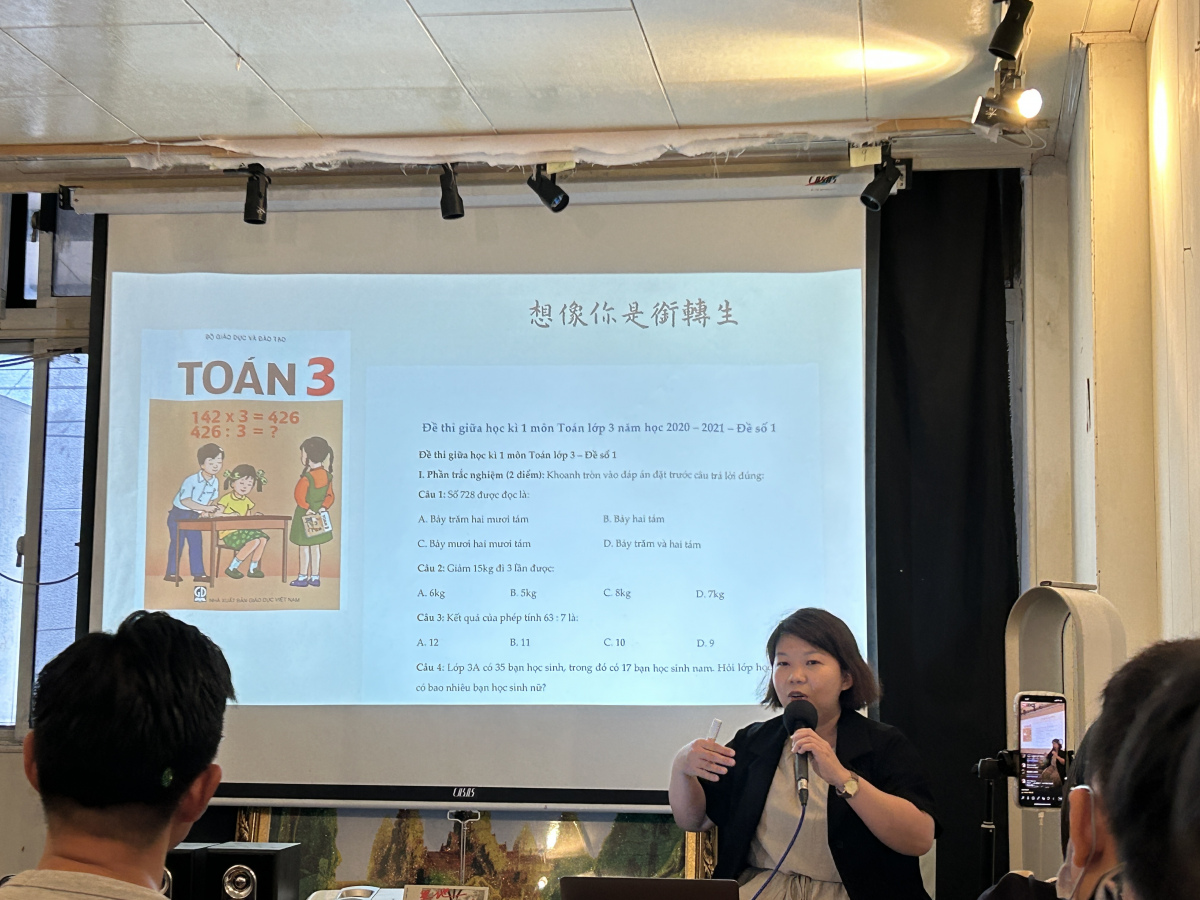

秋高氣爽的午後,身穿墨綠絨毛衫的吳睿哲現身朋丁書店,氣質低調謙和。說話簡潔俐落如平時置放在工作室那三把「阿嬤剪刀」,為大家帶來一場名為「誠實至上」的個人新書分享會。

➤「我剪紙,我拼貼。我讀書。我做圖。」

分享會開場自我介紹,吳睿哲沒有提到顯赫學經歷,代之以童書式簡單陳述:「我剪紙,我拼貼。我喜歡用形狀去模擬自然的東西。我對於昆蟲很著迷。我讀書。我做圖。我在做的事情跟圖像有關,但我不認為我是一個插畫家。」諸多列舉後,他平靜地說:「我不擅長被這個社會分類。我有點抗拒、排斥這件事情。」

社會賦予的身分標籤,讓吳睿哲感到壓迫、亟欲掙脫。2017年那年,他以〈牧羊人說再見〉入選波隆那插畫展,那是他為徐珮芬詩集《在黑洞中我看見自己的眼睛》繪製的插畫。獲知入選很開心,卻讓他備感壓力。直到吳睿哲發現,視覺傳達研究所的同學不太聽過波隆那插畫展,他才恍然:「這個世界很大,大家都在做自己喜歡的事情。在自己的生活裡找到創作目的,比較重要。」

《有蚱蜢跳》這本作品,即是在吳睿哲每日往返於家與工作室兩點之間,在固定、規律的生活步調之中慢慢成形。他的創作素材是各式各樣的紙張,還有三把剪刀。

➤剪刀.自由與壓力

「我唯一能使用得最好的用具就是剪刀。」剪刀在生活裡能輕易取得——他喜歡使用銳利靈活的傳統紅柄剪刀,雜貨店販售一把50元。吳睿哲自述沒有受過專業的美術教育,曾嘗試用墨水、水彩、炭筆、色鉛筆等複合媒材進行圖像創作,最後選擇技術門檻低、趣味十足的拼貼,他形容自己「投機取巧」。

吳睿哲喜歡拼貼的過程:「剪刀很自由、沒有任何限制,可以沿著直線、曲線自由地剪。剪出來的線條跟畫出來的線條,是一樣很有生命力的。」拼貼之前,繪畫退居次位,這份對剪刀的喜愛逐漸演變為執著:「我現在只敢用剪刀做圖。這件事情我還在努力克服,因為我覺得不應該對任何創作媒材抗拒。」

吳睿哲的心跟剪刀一樣自由開放,容許被誤讀的各種可能。

高中投稿,寫了首關於暗戀情懷的詩,卻被評審理解成悼念亡友。吳睿哲對此毫不介意,反而有種沾沾自喜的快樂:「我就覺得,『哇!這個被誤讀的經驗跟感受太棒了』,好像我把祕密藏得很好,別人發現不了這個祕密。」

不過,面對把作品集結成書,他壓力超載:「這件事情,突然在那一刻對我來說變得太真實、太清楚了。」出書前,吳睿哲斟酌、修改多次:「這本書經過很多版本的調整,可能連編輯也不知道。」這份壓力或許是自我期許,可能是仍擔心別人的眼光及評價。當時責任編輯MaoPoPo(小毛)對他說:你就繼續做圖,不要想裡面有沒有文字、不要想主題,做到一段落再來看要怎麼編輯成形。他才稍稍釋懷。

他不喜歡被社會貼標籤、強制歸類,同樣反對對書本的分類:「這個市場很喜歡幫書分類。大家對於童書、給兒童看的書都有一種想像或期待,我很不喜歡那個分類。小孩有他自己閱讀的方式,大人也可以去看童書。」

吳睿哲沉默了一陣子,說道:「童書的文字很簡單。簡單的句子其實藏了很多東西,那可能是經過時間、經過生活經驗才能夠讀到的東西。如果簡單的文字可以把事情說清楚,讓不同年紀的人,讀了之後能對自己產生不同意義,我覺得用簡單的方式把一句話說好,是最困難的。」

兩年前,他開始規定自己每日得用剩下的紙拼貼做圖:「肆無忌憚、自由自在地做不同的東西。做得很醜也沒關係。」練習沒有目的、不帶預設地在白紙上隨興嘗試組合不同形狀跟顏色,部分成果最後收錄在《有蚱蜢跳》。

吳睿哲表示:「創作很誠實,創作的誠實反映在那些不受拘束的東西上。」

➤破碎性敘事與空間

「身為創作者,我的工作是把這個作品做完,或提供一個媒材、媒介或材料給讀者。他們要怎麼解讀、怎麼把作品延伸到自身經驗,產生不同意義,我覺得都是沒有關係的。一件作品的完成是來自作者跟觀眾的合作,我很享受這種關係跟這個距離感。」吳睿哲說。

這樣的距離感,能從他傾向的敘事方式略知一二:破碎性敘事(fragmented narrative)。

「我不喜歡直接去談論一個主題或空間,我喜歡圍繞在四周。可能會用裡頭的物件去鋪陳、去形塑出那個空間。這是我一直想做的事情。」這樣的創作性格亦顯現在《有蚱蜢跳》之中——蚱蜢在由明至暗的光線下跳躍,穿梭心像與實境間。整本書抽象之中富含詩意,猶如自成一格的長篇圖像詩,讀者必須沉澱心神,感受與揣想圖像背後的暗語。

從前把書、紙頁做為微型空間進行佈署的吳睿哲,這次別出心裁,以顏色作為空間單位:「我把顏色定位成一個空間。每一種顏色都有一個意義,用顏色來討論空間這個事。」他運用書冊的中線,作為切分空間的自然邊界或是臨界點,並刻意安排圖樣大小的形態不一致:「很喜歡玩弄這種尺寸的差異。簡化一個東西,同時又能夠被閱讀出來。」一語道出詩的本質。

書籍最早想取名《風景畫》,表達觀景窗、限制跟邊界概念。考慮到音樂性,第二次把書名替換為蟬叫聲《唧唧》:「我很喜歡聲音。不管閱讀圖像或是書,如果能在靜止的畫面中產生背景音效,那是另一種經驗。」

為《有蚱蜢跳》寫詩的自然過程,浮現「有蚱蜢跳」四字,他心想這就是書名了。

日子是這樣的

有蚱蜢跳,節拍器被打開

有些事,不能說得太明白

譬如田野調查

是最正當的非法闖入

譬如肥沃的土壤

意指泥土裡藏了很多屍體

書中場景不全在草叢邊。上段文字像對讀者打著暗示,蚱蜢突然消失了,畫面空曠起來,姿態奇異花草在白紙上兀自生長,接著,蚱蜢又出其不意在左頁上出現了,像高高跳起衝進書裡。「我刻意用相對突兀或完全不一樣的圖像,表達到另一個空間。」吳睿哲說。

他非常喜愛法籍波蘭猶太裔作家喬治.培瑞克(Georges Perec)經典著作《空間物種:一部空間使用者的日誌》(Espèces d’espaces):「這本書談論不同空間,從一張紙,最後談到整個宇宙。」他鍾愛到將《空間物種》書摘「活著,是從一個空間移往另一個空間。」視為全書宗旨,並轉化為詩,加入《有蚱蜢跳》:

石頭是圓的,跳舞是圓的

被包圍起來的,也是圓的

有人說,生活

是從一個( )移往另一個( )。

我是這樣相信。一邊練習音階

練習音階之前要先擦亮樂器

➤6歲的外甥揚揚.閱讀的可能性

有人問及主角為什麼是蚱蜢?吳睿哲誠實回答:「我只是藉由蚱蜢這個角色、物種,幫我把故事說出來。」還透露:其實原本主角是竹節蟲,蚱蜢只出現一次。

說起蚱蜢,吳睿哲提起外甥揚揚看書的反饋:「他是我最誠實的讀者,他不會給我好臉色看。我很喜歡請他幫我打分數。」語畢,神情跟聲音都柔軟起來。

《有蚱蜢跳》送印前,他給6歲的揚揚看了書稿電子檔,當時揚揚為舅舅的新書打了89分,還語帶嘉勉:「50分以上就是很好。」出版後,吳睿哲請他為實體書再打一次分數。

揚揚問:「滿分是100分嗎?」嗯嗯。「我覺得有101分。」為什麼比之前高呢?「因為書比螢幕漂亮!而且螢幕看不出銀色。」

紙本書有銀色,是特殊印刷的銀色。

揚揚興奮對舅舅說:「還可以找那個!」所謂的「那個」是指書中蚱蜢的圖樣,之前兩人一起玩過翻書找蚱蜢遊戲。但舅舅還是明知故問:「那個是哪個?」「蜻蜓啊。」揚揚說。

沒想到迎來意料之外的答案。原來是蜻蜓啊⋯⋯

在現場一片笑聲中,吳睿哲說:「我不想去限制任何閱讀的可能性,或這本書應該如何被閱讀。即使那個閱讀方式不是作者預設的,那也是一種閱讀方式。」

吳睿哲研究所指導教授曾言:「你可以安靜地改變世界」(You can change the world by being quiet.),這句話影響他至深。「我一直記得這句話,這句話帶來很大的力量。社群媒體興盛,但我很不擅長。一個人很安靜也可以有影響力。一個人持續做事情,這件事有一天也可以被看到。」

期待誠實的創作者吳睿哲,未來持續帶來安靜卻不受拘束、有機的作品。●

|

|

|

作者簡介:吳睿哲 1992年生,圖像創作者,畢業於英國皇家藝術學院視覺傳達研究所,主修插畫。用剪刀畫圖,偶爾寫字,也做視覺設計。認為所有昆蟲與人類都是平等的。近年來創作主軸圍繞在詩、敘事與材質轉譯,並試圖以書的形式討論更多說故事的可能。 出版作品包含《A Horse, A Boat and An Apple Tree》、《Le Défilé》等,其中《Le Défilé》獲中央聖馬丁藝術與設計學院、切爾西藝術與設計學院圖書館永久收藏,並曾登上日本雜誌《Brutus》。曾入選波隆那插畫展與葡萄牙Ilustrarte插畫雙年展等並二度獲得臺北國際書展金蝶獎,近期設計作品有《無蜜的蜂群》、《再見的練習》、《科學家》等。 IG:wujuiche.tw |

閱讀通信 vol.257》在社群媒體自介寫「抱歉我是個插畫家」的及川賢治

初看到及川賢治的名字,有沒有覺得很熟悉?通通編第一個想到的是:「難道他跟宮澤賢治有什麼關係?」再來看到他的作品後,又產生另一個想法:「我有看過他的作品耶!」

及川賢治本人如同他的名字和作品給人的感覺,像在日常生活中會遇到的熟悉、親切的叔叔。如同他前陣子在高市圖活動現場分享的,他不是從「小孩子都喜歡的角度」畫繪本,而是以「我很喜歡這個喔,你看看怎麼樣?」的心情,將他看到的東西、以自己的風格呈現給大家。但他在社群媒體上的自我介紹欄卻給大家「抱歉我是個插畫家啊」的謙虛形象,有種反差萌的感覺(?)

長年創作並沒有減少及川賢治對世界的觀察和好奇心,他還是想持續做出新的東西突破自己。通通編想,這應該就是他受大小朋友歡迎、以及許多品牌爭相與他合作的原因吧。

【封面故事】觀察不是為了臨摹,是發現新事物:100%ORANGE 及川賢治X譯者米雅

本周其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

祖靈的女兒|食物設計Design Beyond Food|台灣豬,黑白切|從前從前,有家金淼寫真舘|噢,柯南|OKEN|台北之春|銀波之舟|貓走過的近現代|永遠的青梅樹

【10/27~11/5活動預告】

通通編每週都在埋頭整理閱讀活動,就是為了週末給大家一些出遊靈感,本週活動都在懶人包裡啦!

●10/27(五)

●10/28(六)

●10/29(日)

●11/1(三)

●11/2(四)

●11/3(五)

●11/4(六)

●11/5(日)

●9/30-11/5

●11/3-11/19

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量