話題》時空對話與文學轉生:談《一百年前,我們的冒險》及關於「轉譯」的一點思考

➤轉譯者的位置

過去我們稱為「文學推廣」的這件事,近幾年被一個新興的詞代換,叫做「轉譯」。最初也許僅是新瓶裝舊酒的詞面抽換,然而「轉/譯」二字也觸發了一些關於方法的想像,並在當代台灣文史青年一波波的實踐之下,開展出新的氣象。青年們嘗試擺脫以往缺乏方法策略,以浮泛的「大眾」為對象的地毯式轟炸,或大補帖式的資訊給予,有意識地因應不同的讀者分眾與媒介形式,以終為始,重新設定路徑。

今(2023)年夏天由台文館與聯經合作出版的《一百年前,我們的冒險:台灣日語世代的文學跨界故事》(以下簡稱《百年冒險》),是備受矚目的實踐之一。該書主編盛浩偉出身日文系、台文所,曾參與不少文史轉譯寫作。他嘗試將「轉譯」描述為:「將這些因為漫長歷史隔閡而今人所不懂的部分,轉換為能懂的內容,使歷史與當下產生連結。」

這段描述,彰顯了時空語境翻譯的必要,及歷史對話的當代性。換言之,作為轉譯者,必須能自由穿梭於兩種時空之間,使古今通靈交會,一如觀落陰。然而轉譯者又如何能夠建造時光機,至不曾親歷的過去,帶回當代人亦能共鳴的故事?其倚賴的,便是文獻史料,及學院的方法知識。

這是研究者的利器,卻也是難題:轉譯者如何暫時登出學院的人設,回到多年前作為普通讀者,對台灣文史感到好奇、衍生興趣,萌發素樸問題意識的瞬間?如何將學院的知識積累與繁複論證留在轉譯後台,化為視野與餘裕,用詩性的方式,帶領讀者沉浸於某種可感知的情境,共同經歷一場超時空冒險?

➤超連結歷史與當代

就《百年冒險》的企劃來說,正如同數前年台大台文所蘇碩斌教授糾集博士生寫作《終戰那一天:台灣戰爭世代的故事》,以「前線/後方/外圍」的布局,系統性地呈現特定歷史時段文學發展的多重面向。《百年冒險》也不是將文學史從頭說起,而是著眼於為殖民地現代性所育成,深受世界思潮洗禮,遲至1930年代方成氣候的「日語世代」作家。

此外,《百年冒險》也延續李時雍主編《百年降生:1900-2000台灣文學故事》「複數作者的非連貫敘事」(邱貴芬語)的靈活性,沒有重述史之整體的企圖,卻是史的化整為零與重新組織,是一種「超連結式的文學史」。它不按學院內的既定分類分期框架,而是以更具「當代關聯」的議題為媒介,重新串連、組合、收束素材,突出部分主題亮點,產生新的意義。

例如,曾以鍾理和書信集為底稿,創作「鍾先生的想像朋友」線上遊戲腳本的小說家李璐,這次嘗試召喚當代青年(也許正是這本書的目標讀者世代)在318學運及其後的近10年間,所經歷的理想、激憤、幻滅、徒勞等「運動傷害」,連結以陰鬱筆調寫運動敗北者的王詩琅、貧病交迫終懸樑自盡的楊華、充滿韌性地保有理想的火光的楊逵與葉陶等,串連兩個時代/世代社會運動者的心靈史。

曾轉譯葉石濤的藤椅(台文館館藏)、勾勒出作家生命樣態的陳令洋,則延續對於文學生產的物質性的關心,聚焦於當代青年相當有感的「青年貧窮」議題,以帳本、物價等「數字」,來計算文學中的現實感。

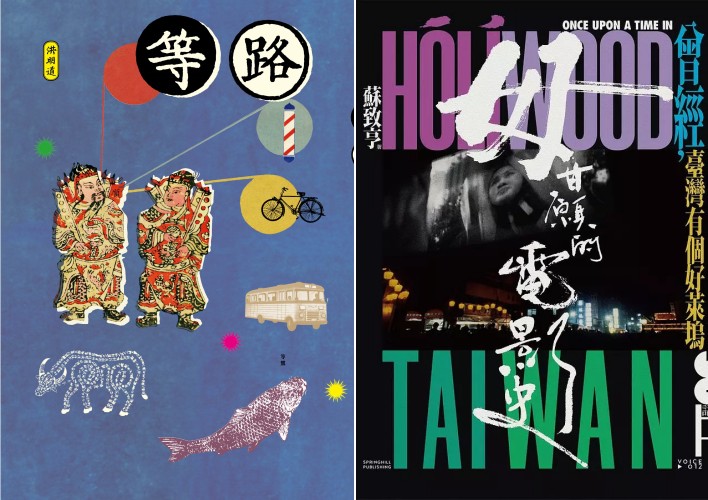

而近年以華、台雙版本的小說《等路》大放異彩的醫師小說家洪明道,以及撰寫《毋甘願的電影史:曾經,台灣有個好萊塢》備受矚目的蘇致亨,嘗試為多次斷裂並受到長期壓制的台語文運動,尋找語言復振路上的先行者——無論是蔡秋桐多聲道切換的語文實驗,或在戰後積極參與台語話劇、電影的周金波(但多數人對他的認知只限於「皇民文學」的標籤)等,都讓吾輩青年的當代實踐,能帶著歷史感,在文學前輩的累積上繼續前行。

➤知識的拓荒與邊界試探

除了以「當代關聯」重組文學史的星圖,我認為在這部書裡,星系邊界的試探跨越、新星的辨識命名也是同樣重要的。因此,它並非只是將學界已有普遍共識的知識重新詮釋、編排,傳播給普通讀者,同時也是新銳研究者們站在學院知識的最邊界、最尖端,挑戰主流論述,進行學院內、外的雙邊對話。

例如,身兼詩人及學者身分,長期透過史料考掘,對台灣新詩史的「通說」及未明之處提出挑戰與知識拓荒的張詩勤,選擇以她的研究對象王宗英為主角(這位詩人迄今為止只出現在她的研究裡),談他的「日本詩人」之道。

一般論及台灣新文學的「起點」,總由1921年台灣文化協會的文化啟蒙、1924年張我軍發起的「新舊文學論戰」、或1922-24年間謝春木的日文小說與組詩談起。王宗英的實踐,卻完全在上述台灣新文化/新文學運動的網絡之外。

作為郵便局事務員,他參加的社群是在台日人系統的詩誌《熱帶詩人》、《戎克船》,並經由推薦,在新文學才正要在論戰中奪下最初的灘頭堡的1924年,便正式在東京的詩誌《日本詩人》發表作品,受到「只差臨門一腳便可君臨內地詩壇」的盛讚。這意味著台灣新文學的「起點」,有新文化運動之外的起步方式;而台灣作家「進軍中央文壇」的實踐,也無需等到1930年代楊逵、張文環、呂赫若、翁鬧、龍瑛宗的突圍,以及詩壇最前衛的風車詩社諸君。

除了知識拓荒,蕭詒徽嘗試以藝旦媒介新文學與漢詩社、嚴肅文學與通俗文學、詩與歌,何玟珒以民俗書寫連結左翼青年與台灣少女,而其他的作者由文學活動延展出的各種跨界連結:電影、舞蹈、音樂——當然,還有語言、族群議題等,都是這部書極有意識的邊界試探。

➤文學/知識的轉生與出版延命

這部書的參與者之所以能夠出入古今台外、站在知識的邊界探看或是回望,因為他們多為台文系所育成的研究者兼寫作者。不僅能夠援用學院積累的既有研究,亦能親身投入史料的探查,在歷史的縫隙,追求詩性的光。與此同時,台文的知識、方法與工具(包括資料庫),似乎也成功外溢到體制之外,為不同系所出身的創作者所使用。

此種現象,在《百年降生》、台文館2018年啟動的「拾藏」計畫(現改名為轉譯研發團)都可見端倪。就世代來說,《百年冒險》的10位作者,多屬1980後段至1990世代,有各自專擅的文史領域,且美學風格各異。他們以前行實踐者摸索出的模式為基礎,進一步揭示文史轉譯寫作的諸多可能性。

在敘事上,本書的作者延續以小說技巧進行的非虛構寫作。好看是基本的,卻更游刃有餘,大膽激進。洪明道的多聲道、多角度書寫,蕭詒徽的後設史料解謎等,都是有趣的實驗。他們的企圖,並不止步於「轉譯」所肩負的推廣普及使命,更是朝向自己的美學追求與藝術創造前進。

除了轉譯,也請大家別忘了:這套書在「文學冒險卷」外,也同步出版「作品選文卷」。如果轉譯能讓文學跨界轉生,出版則是為不流通的文學作品延命。2016年,黃亞歷導演以風車詩社為中心拍攝的紀錄片《日曜日式散步者》上映之際,我們也同步編輯出版《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》,重新收錄詩人作品。

日治時期台灣文學家的作品,早些時候多由縣市政府文化局出版,幾乎都進了倉庫或圖書館的密集書庫。且時間久了難免斷版,讀者不易在出版通路取得。在缺乏薪柴彈藥的情況下,文學的推廣普及即便不是徒勞無功,恐怕也無以為繼,難以燎原。經典作品的重新出版,讓它一直維持在市場通路上,我想是絕對必要的。

此外必須一提的是:正如轉譯並非經典作品的贗品複本,選集的出版,也不單是轉譯的附屬資料集。兩者相互獨立,又互補成套,同時也是將轉譯的後台開放給讀者,邀請讀者一起共讀、甚至共寫。這一部選集以不重複既有資源為原則,採用全新的編選脈絡,與早年施淑教授編選、流傳廣泛的《日據時代台灣小說選》,共同呈現日治時期台灣文學的諸多樣貌。

➤轉譯及其未來

在文章的最後,我想提出一個問題:儘管就現階段而言,轉譯的多方合作、嘗試,以及方法論的建立是必要的,但終究只是一種手段、過程。轉譯的終極目標是希望藉由學院內外、不同媒介之間的架橋與對話,促使台灣文學及其知識在台灣能逐步正常化、日常化,成為所有人可親近使用的共同養分,並持續吸引新世代的有志者願意投身其中,在學術研究與藝文創作上推展精進。

轉譯是否有其盡頭?而當各界的對話持續啟動,下一個階段的轉譯要往何處去?思考這些問題也許有些太早、太樂觀,但我期待,也許在不很久的將來,台灣的文史青年們能夠逐步卸下轉譯作為一種「普及推廣工程」過強的使命感與目的性(及隨之而來的精神緊繃),使之成為一種將台灣的文化底蘊廣泛運用於各領域的自信,或普通意識,能夠更從容、餘裕,而有底氣地發展台灣的文學藝術。●

|

|

|

|

|

編者簡介:盛浩偉 1988年生,臺灣大學日文系、臺灣大學臺灣文學研究所碩士畢業,曾任衛城出版主編。著作有《名為我之物》,合著有《華麗島軼聞:鍵》、《終戰那一天》、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》等。曾獲台積電青年學生文學獎、時報文學獎等,合著《終戰那一天》獲Openbook年度好書獎,作品並曾被選入《臺灣七年級小說金典》、《九歌一〇六年散文選》、《我的日本:當代臺灣作家日本紀遊散文選》(日文版由日本白水社出版,臺灣版由有方文化出版)等。 |

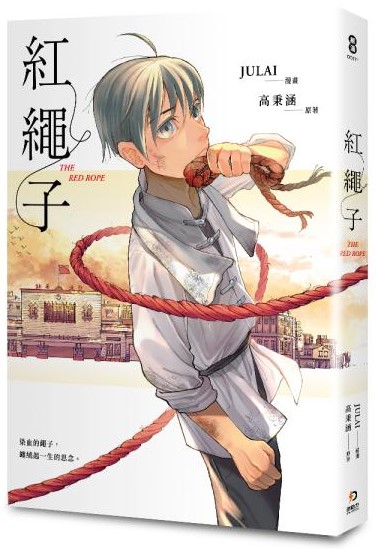

圖像創作者Julai受訪時,分享自己如何決心踏上漫畫家之路:她26歲赴美修習插畫、輔修漫畫,並在薩凡納藝術設計學院(Savannah College of Art and Design)遇到帶給她重大鼓勵的恩師,漫畫藝術家湯姆.萊爾(Tom Lyle)。

圖像創作者Julai受訪時,分享自己如何決心踏上漫畫家之路:她26歲赴美修習插畫、輔修漫畫,並在薩凡納藝術設計學院(Savannah College of Art and Design)遇到帶給她重大鼓勵的恩師,漫畫藝術家湯姆.萊爾(Tom Lyle)。

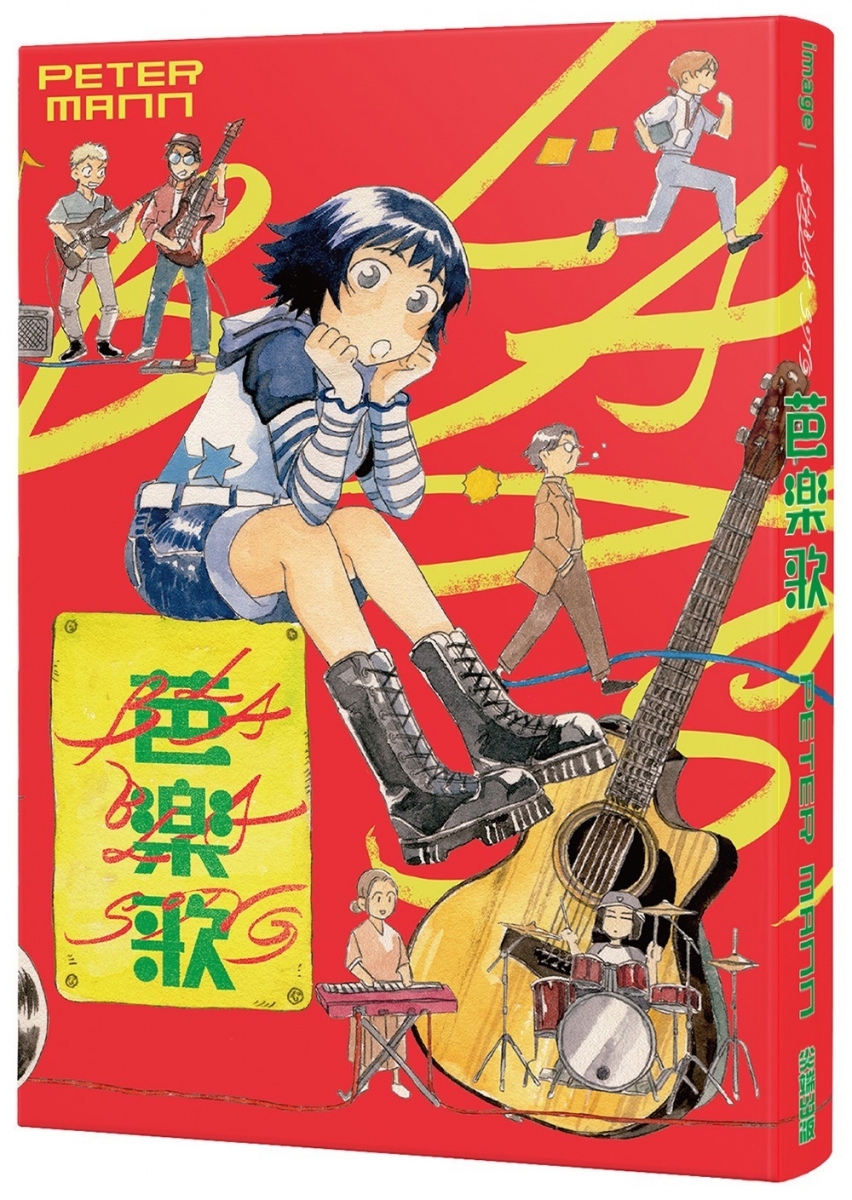

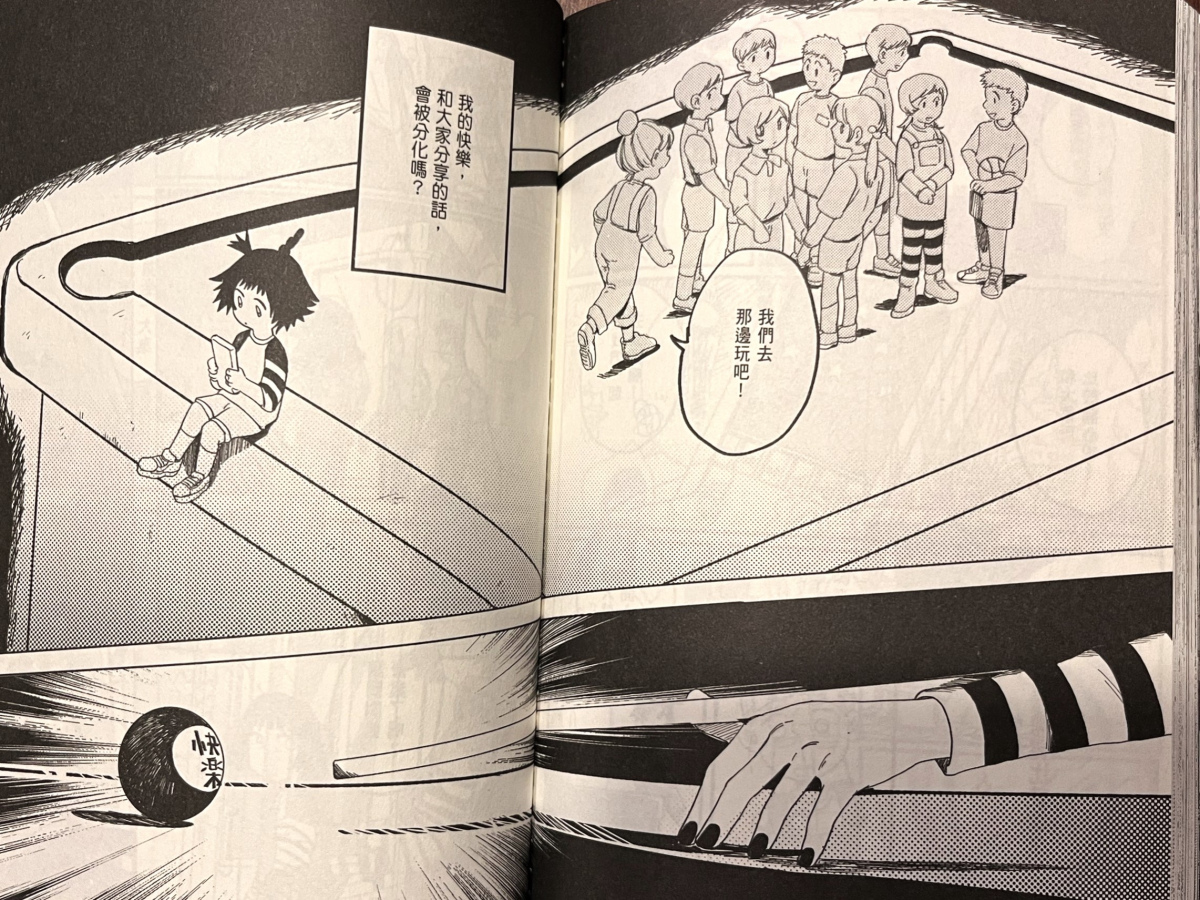

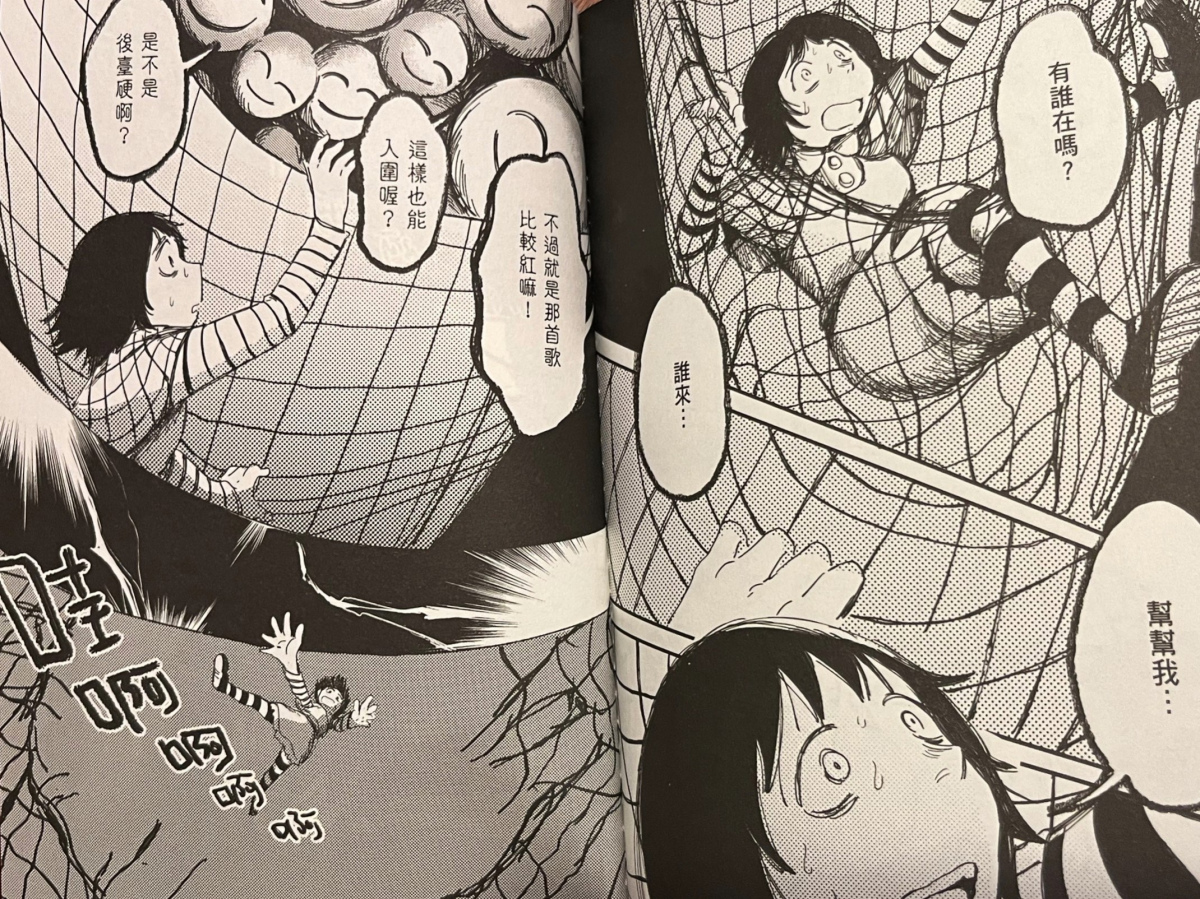

深受日漫影響的重度聽團仔Peter Mann,常與音樂節、樂團合作,作品散見平面、動畫、專輯設計。她在去(2022)年夏天推出首部商業短篇漫畫集《芭樂歌》,內容收錄主題迥異、魔幻現實風格的4個故事。在緊湊不失細緻的情節安排下,呈現滋味豐富的四重奏圖像饗宴。

深受日漫影響的重度聽團仔Peter Mann,常與音樂節、樂團合作,作品散見平面、動畫、專輯設計。她在去(2022)年夏天推出首部商業短篇漫畫集《芭樂歌》,內容收錄主題迥異、魔幻現實風格的4個故事。在緊湊不失細緻的情節安排下,呈現滋味豐富的四重奏圖像饗宴。

報導》臺文基地文學改編舞蹈計畫開跑,吳明益〈雲在兩千米〉舞者化身雲豹漫步

由國立臺灣文學館與詩人鴻鴻共同策劃,「身體,文學ê所在──文學改編舞蹈計畫」系列活動將於2023年10月29日起展開,在臺文館位於臺北的據點──臺灣文學基地,以舞蹈、肢體劇場與文學的跨域結合,呈現文學與身體密不可分的關係,邀請觀眾一同在聲音、身體展演之間,感受生態與魔幻寫實文學、台語詩歌的全新魅力。

身體是文字的田野,身體是文字的家。臺文館副館長蕭淑貞致詞時表示,臺文基地自2021年開館即持續進行實驗性的文學跨域計畫,但這是第一次將文學改編為舞蹈。文學是各種藝術表現的載體與來源,希望透過本次計畫,能讓觀眾看見文學的可能性,也能輕鬆接觸文學。

總策劃詩人鴻鴻指出,透過身體、透過舞蹈,相信能夠開發出臺灣文學不同的面向。文學是一個橋樑,帶我們從現實來到讀者心中,來到不同領域的創作者心中,透過他們把文學的光輝再發揚光大。

三缺一劇團團長賀湘儀談及,「動物轉化」的表演系統是透過動物來打開演員的魔幻感官通道,吳明益的作品穿梭在魔幻寫實與寫意、現實與虛構、當下與回憶之間,用剪貼的方式拼貼,正是以動物轉化做為表演訓練的事。本次嘗試將吳明益的作品〈雲在兩千米〉與身體結合,期待能打開觀眾慣常的感官經驗。

編舞家蔡晴丞分享,許多臺灣文學作家的作品都令她觸動,最後選擇陳明仁的作品。在聽陳明仁的詩歌時,身體不自覺開始舞動起來,是很有趣的經驗。她試圖在作品「走(cháu)跳(thiàu)人生」中,醞釀寫實又帶有抽象的內涵,希望能讓觀眾感受到詩和空間的溫度。

雞屎藤舞蹈劇場副藝術總監陳慧勻提到,雞屎藤舞蹈劇場近年將許多臺灣文學作品改編為舞蹈,因此非常期待此計畫的呈現。文學與舞蹈一個是平面的、一個是立體的,都是運用不同的方式與媒介來傳達文學的底蘊。

系列活動邀請耕耘「動物轉化」10年以上的「三缺一劇團」,以「為何轉化動物:演員、動物、與動物之外的」為題,分享團隊探索人類「動物性」的過程與感受,並將透過示範演出,演繹吳明益的短篇作品〈雲在兩千米〉。舞者化身為其筆下的主人翁及雲豹,在虛實空間的轉換中,漫步雲海中,重新凝視人類與動物的親密痕跡。

每個人一出生落地就面臨不同的命運與機緣。「身體,文學ê所在──文學改編舞蹈計畫」最終章「走(cháu)跳(thiàu)人生」將於2024年4月登場,這部由蔡晴丞導演、編舞舞蹈作品立足於台語文學家陳明仁的詩作,邀請觀眾一起探討人對生命的渴望。

臺文館另指出,「成為人以外的──臺灣動物文學特展」2023年10月27日至2024年4月28日將於臺文基地展覽廳展出,透過神話、詩歌、小說、散文等動物文學,映照出人與動物緊密而糾結的關係。

昨(25)日記者會上,光磊國際版權經紀有限公司資深版權經紀人林珊珊、前衛出版社主編鄭清鴻、作家路那、詩人林宇軒、圖像小說家尤根艾凱(Juerjen Eckey)等各界貴賓,均到場共襄盛舉。

臺文基地繼「秋日文學派對」後,於初秋推出「身體,文學ê所在──文學改編舞蹈計畫」、「成為人以外的──臺灣動物文學特展」,從文學到舞蹈,從與親子共讀,到與動物共舞,持續展開文學跨域的嘗試,開拓臺灣文學的可能性。●

【講座暨示範演出】為何轉化動物:演員、動物、與動物之外的

發想改編自吳明益〈雲在兩千米〉,領略動物性和人性的交會

講座暨示範演出|三缺一劇團

2023/10/29(日)13:00、15:30

【文學跨域舞蹈演出】走(cháu)跳(thiàu)人生

從陳明仁的台語詩出發,思考世界和人的連結

編舞|蔡晴丞

2024/4/20(六)14:00、16:00

2024/4/21(日)14:00、16:00

地點│臺灣文學基地(臺北市中正區濟南路二段27號)

更多資訊與報名處請見➤➤ 國立台灣文學館官網

【彈唱說故事暨肢體工作坊】繪本《蚵仔夜行軍》:與「蚵」一起看見環境變遷,回望人類與生態的關係

2023/11/25(六)11:00、15:00 全台語場

2023/12/9(六)11:00、15:00 華台語場

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量