書評》台灣戰後新劇運動旗手與他們的伯樂:評《壁》

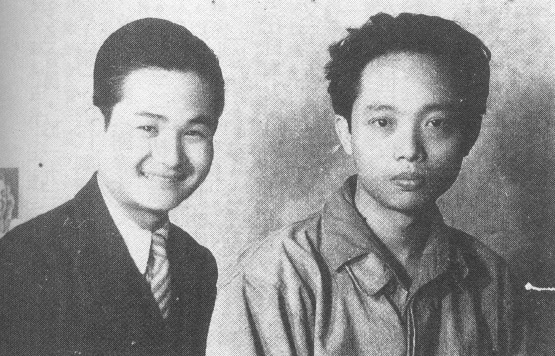

藍博洲自述1987年4月進入陳映真的《人間雜誌》工作,第一件差事是採訪「二二八事件」的民眾證言與寫作,從台北大稻埕的歷史現場出發,一路南下,進行「二二八」調查與田野人物訪談。而後關注的議題與研究範圍、調查對象不斷擴大,除了左翼與學生運動人士、政治受難者,關注的對象也包括終戰前後的新劇家——主要是宋非我與簡國賢,成果十分可觀。

藍博洲不是歷史系科班出身,或許是年輕時開始了小說創作,有著敏銳的歷史感與社會觀察力。他書寫的台灣近現代歷史——尤其是白色恐怖時期的人物與事件,頗能跳脫傳統歷史與政治史研究的框架,從一些少受人注意的受難者/邊緣人切入,深入追踪、訪談與挖掘。他筆下人物幾乎皆為失敗英雄、悲劇角色,沒看過哪位成功者故事,除了《共產青年李登輝——二進二出共產黨第一手證言》的主角做了總統;許多生前死後事蹟被淹滅的無名氏因他驀然從故紙堆裡躍起。

藍博洲有很清楚的意識型態與政治立場,他的作品大多有一定的敘述脈絡,會書寫〈尋找台灣新劇旗手宋非我〉與〈尋找劇作家簡國賢〉,不會因為他們是戲劇家,而是身兼革命家或政治受難者的角色,藍博洲才會義無反顧地一頭鑽進,讓以往在台灣新劇運動史有一席之地,卻又面目模糊的簡國賢與宋非我,能以戲劇家與革命家之姿,在戰後的台灣新劇運動舞台鮮活躍動。

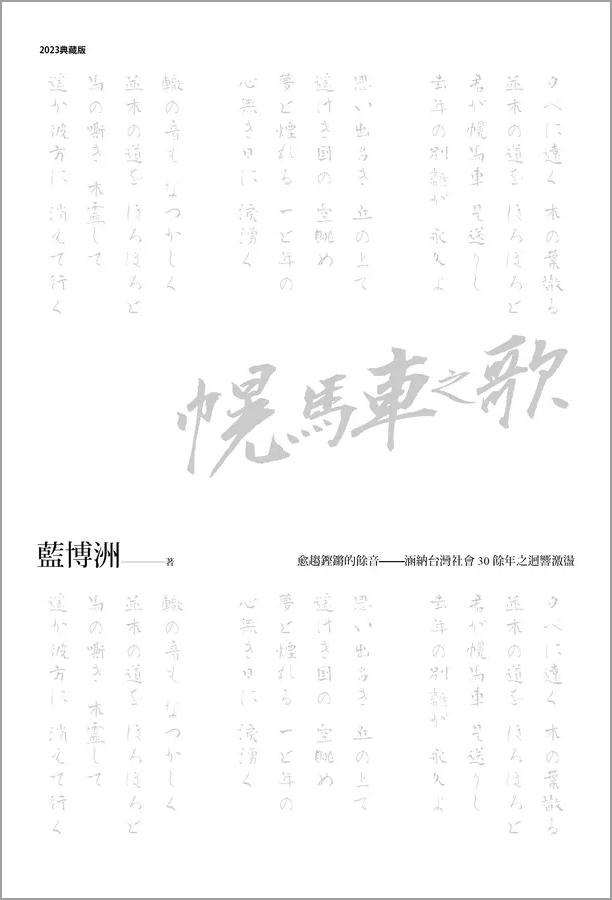

從《幌馬車之歌》以來,我就喜歡讀藍博洲的著作,他書寫的內容以及鍥而不捨的工作態度,著實令人動容。幾本著作讀下來,約略了解他著重文章的力道與獨特性,不太計較出版、編輯瑣事與非其重點的資料解讀,常不加剪裁地重複結集,部分內容一再出現在不同文集;我也發覺自己最喜歡他的毋寧是其浪漫、真誠與執著的作家性格,以及對議題的開創性。

➤重新集結簡國賢與宋非我

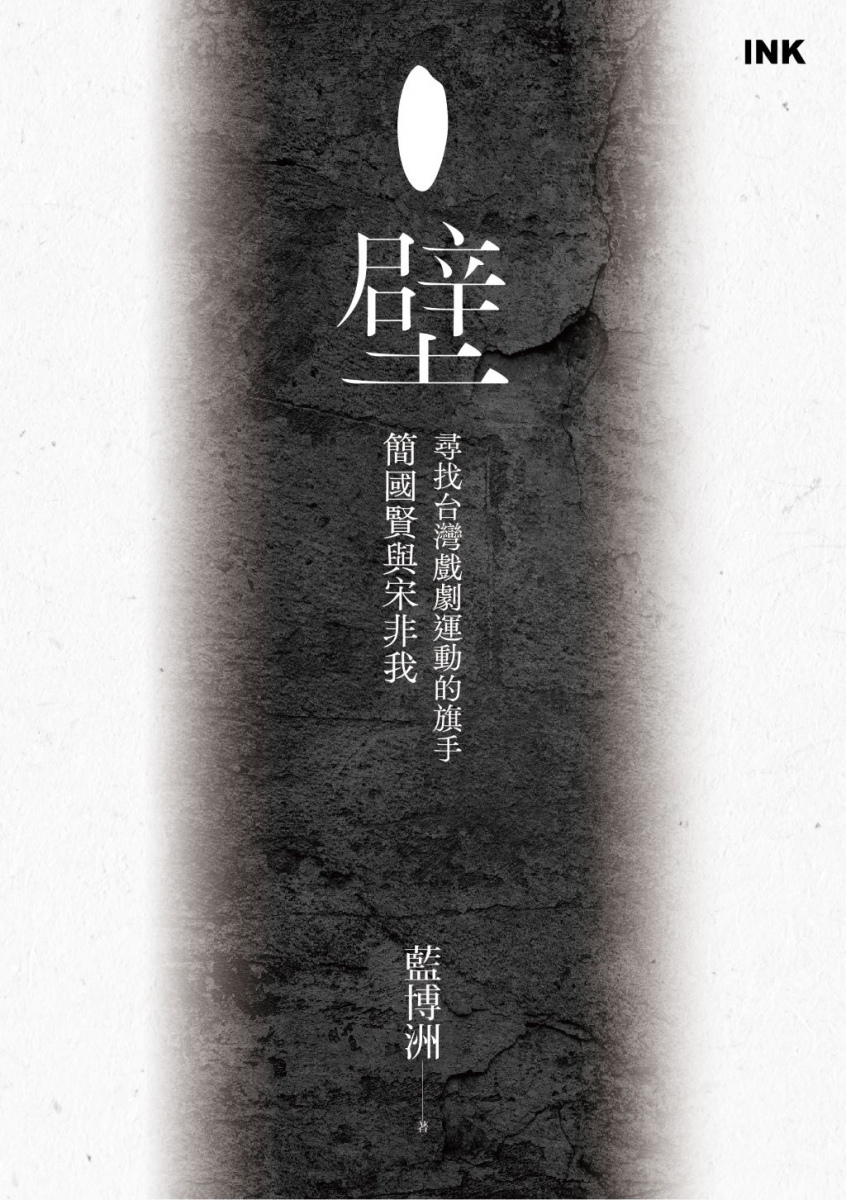

最近拜讀「印刻」2023年8月出版的藍博洲新書《壁:尋找台灣戲劇運動的旗手簡國賢與宋非我》,書裡大部份內容多已在報刊發表,並曾結集成冊,甚至出版專書。其中〈尋找台灣新劇旗手宋非我〉最早刊登在《聯合文學》(1993.4),也蒐入《消失在歷史迷霧中的作家身影》(聯合文學,2001)。2005年又為當時的文建會「台灣戲劇館」擴大寫成《宋非我》一書(我在這本專書還掛名「發行人」)。新書裡的宋非我與「台灣戲劇館」專書的內容幾乎一模一樣。

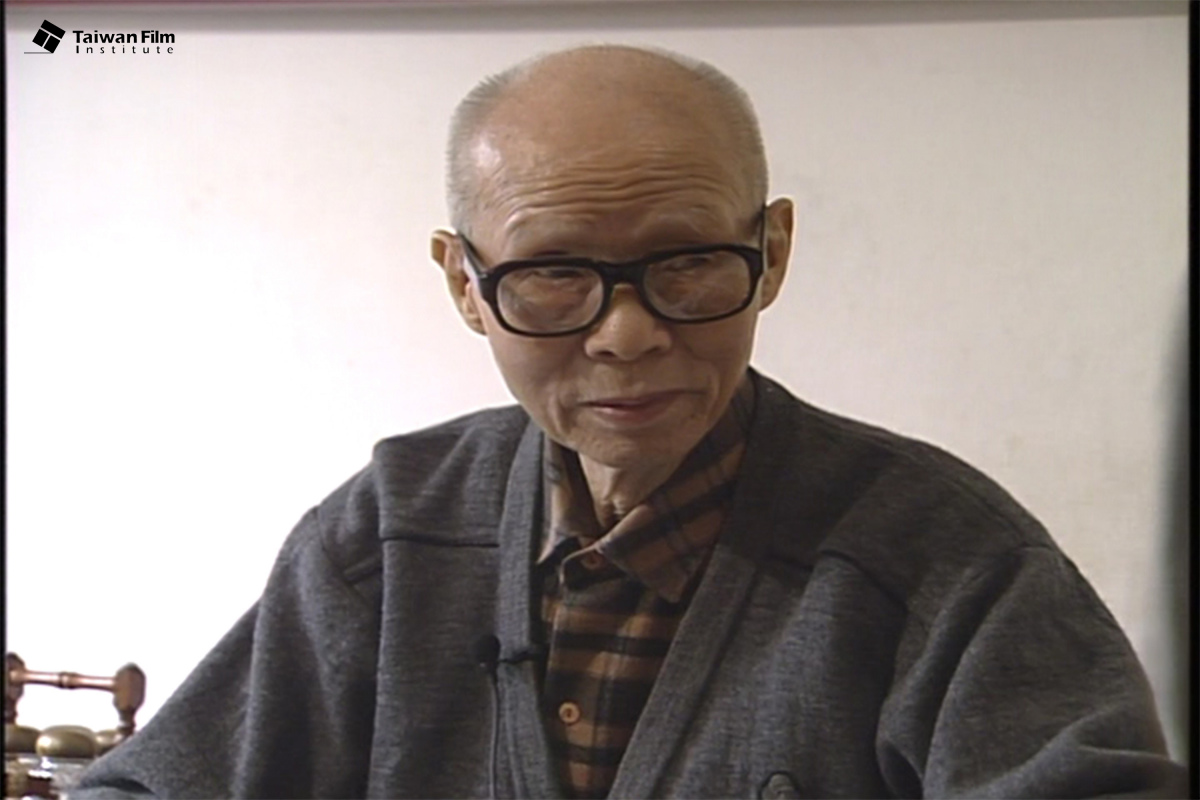

單就內容而言,藍博洲描述一個「戲劇運動旗手」的孤苦人生非常感人,寫如何注意到他,如何千辛萬苦尋找到他:宋非我窮苦孤寂地從亡命多年的廈門回到年少成長地社子,借住在一個親友提供的小窩,飽受冷眼相待……。

藍博洲注意簡國賢的時間更早,於1990年10月14、15日在《自立早報》發表〈尋 找劇作家簡國賢〉,也曾經「清校」簡國賢的《壁》,在《聯合文學》(1993.12)發表。〈尋找劇作家簡國賢〉是以報告劇形式,透過妻子理子(簡劉里)以及事件關係人宋非我、葉紀東、石聰全、王阿秀、陳克城、郭明哲、李石城等人的台詞(自述),勾繪了簡國賢在戰後幾年間的顛沛流離,原蒐入《幌馬車之歌》(2004年版),後又改納入《消失在歷史迷霧中的作家身影》。

找劇作家簡國賢〉,也曾經「清校」簡國賢的《壁》,在《聯合文學》(1993.12)發表。〈尋找劇作家簡國賢〉是以報告劇形式,透過妻子理子(簡劉里)以及事件關係人宋非我、葉紀東、石聰全、王阿秀、陳克城、郭明哲、李石城等人的台詞(自述),勾繪了簡國賢在戰後幾年間的顛沛流離,原蒐入《幌馬車之歌》(2004年版),後又改納入《消失在歷史迷霧中的作家身影》。

藍博洲新書裡的簡國賢、宋非我,仍維持其一貫的史觀與書寫體制,像報導文學或紀實文字,而非學術論著,三百多頁的書幾乎沒有參考書目與註釋。或者文學作家性格使然,藍博洲對所欲探求的人物不做引經據典、尋章摘句式的學術討論,更多的是真情的關懷與回歸歷史現場的感動,以及對自己資料採集的高度信心。

➤劇場性的人物書寫

藍博洲在前述〈尋找劇作家簡國賢〉裡,已根據情治單位保留的機密檔案,與包括簡國賢口供在內的「匪徒」自白書,對其在台北、桃園、苗栗、雲林、台中一帶偏鄉、山區竄逃的過程,以及最後於1953年12月17日在台中大里被捕,1955年4月16日被槍決的過程有全貌的描述。其中第八幕〈兩地書〉呈現的是簡國賢被捕入獄之後,與妻子理子的書信往返,簡國賢要只懂日文的理子好好學中文,達到能看、能聽、能寫、能應用的境地,並且能自己設立一個專門科目去做生涯的研究……。讀者經由藍博洲的筆看到一對苦命鴛鴦面對太陽不一定會復現的明天,依然平靜的彼此端詳。

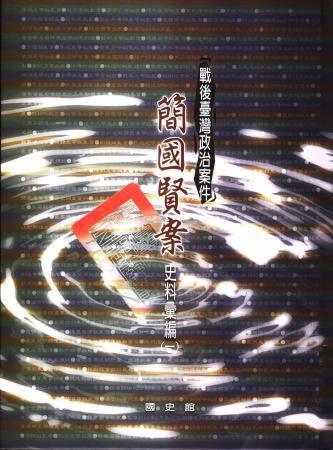

2014年5月國史館《戰後臺灣政治案件:簡國賢案史料彙編》出來,坊間寫簡國賢的論文多了好幾篇。雖然研究、書寫的人漸多,藍博洲寫起來還是不一樣。透過他劇場性的文字,讀者彷彿看到從來沒有體力勞動經驗,不會燒炭,也無法割香茅的小資產階級知識分子,只因為天生具有的正義感與人道胸懷,以及浪漫的藝術家性格,在緊張的流亡生涯,第一次看到炭燒裡燒得鮮紅的炭火時,也忍不住大聲讚嘆:「好美的火光啊!」

理子給丈夫的信裡說:「雖然彼此隔著鐵窗而分離,但我的心永恒與你相處在一起。」簡國賢回信說:「讀到這句話時,我的熟淚濡濕了這文字。我意識到,任北風怎樣颳,理子!你的愛是時常如純棉般包暖著我的身⋯⋯。」委婉、淒美的對話,任何人看了都會低迴不已。

藍博洲寫人物善於繪聲繪影地營造視覺效果,循著他的文字描述,白色恐怖檔案枯燥的「簡匪」犯罪過程與流亡路線,隨時穿加廣播式的「匪徒」口供紀錄,讀者踩著藍博洲(簡國賢)的腳步,猶如自己在風聲鶴唳中,逃亡,窘迫、緊張與憐憫的心情交織激盪……。藍博洲在新書裡特別找上同時被關在軍法處看守所的政治受難者,談談他們看到的最後簡國賢,「人格者」幾乎可以作為大家對他的共同印象。

➤新劇運動的時空

藍博洲寫宋非我、簡國賢常順手記述一些新劇運動的背景,以及與其他新劇人士(如張維賢)的演劇資訊,讓讀者增加一些時空感。但日本時代台灣新劇發展有一定侷限性,引申某些議題若未留意,容易把複雜的問題簡化或視為理所當然。《壁》中談了不少張維賢與「築地小劇場」,還寫到張維賢要宋非我「一定要按著史坦尼斯拉夫斯基的方向走,否則就不要走演劇這條路……」,也認為宋非我的「聖烽演劇研究會」從名稱可以看出來,是「自覺地要繼承張維賢的民烽演劇研究會與民烽劇團的戲劇理想」。

這些不容易求證的說法可視為作家的主觀性推測,無傷大雅,但若帶點學術性、資料性的討論,例如《趙梯》劇作者的認定,即使是無關宏旨的文字,還是有商榷的必要。

從最早的〈尋找劇作家簡國賢〉開始,藍博洲就根據二二八事件前就讀延平學院的葉紀東口述,通過吳克泰,拿到簡國賢的《趙梯》劇本,在讀書會排練時,簡國賢還從桃園趕來,幫忙講解劇情……。而後類似的紀錄又出現在《尋訪被湮滅的台灣史與台灣人》裡(頁131),後來許多人(如鍾喬、歐素瑛)都沿用藍博洲的說法。新書裡再度詳述簡國賢的劇作《趙梯》。

藍博洲主要依據是根據前述葉紀東、吳克泰等人的記憶,吳克泰後在其《吳克泰回憶錄》(台北:人間出版社,2002)未記此事,再則是1947年歐陽予倩訪台期間一段談話與文字資料。當年歐陽予倩隨「新中國劇社」來臺演出,後因二二八事件而終止,回國後於上海《大公報》發表〈劇運在臺灣〉(1947.5.8)一文。

藍博洲新書裡根據1953年12月29日簡國賢第二次〈訊問筆錄〉所記,出席了台北植物園舉辦的那場晚會,並與歐陽予倩談了台灣戲劇的問題,「並沒有交代具體談了哪些問題」,但他敘述歐陽予倩文章末提及臺灣的張先生與《趙梯》一劇:

⋯⋯還有一位張先生寫了一個長戲《趙梯》。⋯⋯他來和我商談過幾次演出的問題。我對他說最好能多演出,說明多多公開演出要許多好處。我並提議組織公開的劇運座談會,最好是請宣傳委員會也派員參加。他十分為難的樣子,久而不答。⋯⋯他對我的話始終似乎有些懷疑。過了幾天,我才聽見另外一個朋友說,簡國賢曾被一個不相識的「人物」用手槍指著他說:「小子,你要是再寫《壁》那樣的戲,你就當心點!」張君的恐懼不是無理由的。《趙梯》本將由延平學院演出,「二二八」事變突起,學院被解散,恐怕再也演不出了。

➤《趙梯》作者的模糊

我寧可藍博洲在報導文學作品裡直接說《趙梯》為簡國賢所作,其資料來源是葉紀東口述,有判斷理由,可予以尊重;但不宜花篇幅做考證,因若要做考證就要遵守基本規範。

《趙梯》是張淵福作品已有人討論,李宜洵1994年〈臺語片編劇第一把交椅——張淵福訪談紀錄〉,已提及張淵福《趙梯》,本人在張淵福生前曾兩度對他做訪談,並有〈張淵福及其臺灣新劇劇本創作的通俗之路〉(《戲劇學刊》第27期,2018.1)的論文,張淵福對於《趙梯》的劇情與創作過程,與歐陽予倩的互動,以及這齣戲後來在基隆演出的情形,都有口述資料。

歐陽予倩〈劇運在臺灣〉中指出《趙梯》劇作者是一位張先生,這段話語意非常清楚,所形容的「張先生」其實很符合張淵福的個性,藍博洲卻直接了當說「從文脈來看,歐陽予倩所寫的『張先生』應該就是簡國賢。」而把歐陽予倩這段話解讀為「(歐陽)把劇作者寫成一位『張先生』,卻又刻意提到被威脅警告的事情,就可以理解為這是他為了保護簡國賢,不得不模糊的筆法了。」

我不禁會心一笑。

《趙梯》絕對是小事一樁,它並未在台北上演,劇本也未流傳,作者是簡國賢、張淵福或另有其人(如呂傳財),是可以討論的議題,藍博洲不能完全忽略劇作者另有其人的不同看法,至少可表達「有人認為《趙梯》的劇作者是張淵福,其實不是……」。

➤難以取代的台灣新劇文學

藍博洲的新書縱然有些出版倫理以及推論上的小瑕疵,我仍認為他書寫的〈尋找劇作家簡國賢〉與〈尋找台灣戲劇旗手宋非我〉,都是台灣新劇文學的經典作。對我來說,即使這些內容早已細讀,再看「新」書仍然如初次閱讀般的感動。

宋非我、簡國賢與藍博洲幾乎是重疊的人物,藍博洲是他們的伯樂,也是知音,別的學者、作家就算研究再多,大概也很難取藍博洲而代之。●

|

|

|

作者簡介:藍博洲 1960年生於台灣苗栗。1983年開始小說創作。輔仁大學法文系畢業。曾任職《人間》雜誌,時報出版公司特約主編,中央大學「新銳文化工作坊」主持教授,TVBS《台灣思想起》製作人,東華大學駐校作家。現專事寫作。 出版作品:短篇小說《旅行者》,長篇小說《一個青年小說家的誕生》、《藤纏樹》、《台北戀人》,報導文學《消失在歷史迷霧中的作家身影》、《台灣好女人》、《消失的台灣醫界良心》、《紅色客家人》、《尋找祖國三千里》、《台共黨人的悲歌》、《愛情像滿天的流星雨》等,歷史報導《沉屍、流亡、二二八》、《尋訪被湮滅的台灣史與台灣人》、《紅色客家庄》、《麥浪歌詠隊》、《共產青年李登輝》、《天未亮──追憶一九四九年四六事件》、《日據時期台灣學生運動,1913─1945年》、《白色恐怖》、《消逝在二二八迷霧中的王添灯》、《老紅帽》、《台灣學運報告1945-1949》、《幌馬車之歌續曲》、《春天──許金玉和辜金良的路》、《尋魂》、《尋找二二八失蹤的宋斐如》、《幌馬車之歌》,散文《戰風車──一個作家的選戰記事》、《你是什麼派》等。 |

OB短評》#442 假期裡閃現奇幻的極品好書懶人包

●石頭記

一位人類學家關於沉積、斷裂和失落的遐想

The Book of Unconformities: Speculations on Lost TimeThe Book of Unconformities: Speculations on Lost Time

修.萊佛士(Hugh Raffles)著,伍啟鴻譯,左岸文化,550元

推薦原因: 知 文 樂

作者藉著了解做為大地基礎的石頭,安定難以捉摸的生命變化。透過追索6種石頭在時間中的紋理,關於成分、採集、交易、信仰、收藏,乃至學科的成立,諸多故事在歷史的層累中結理交錯,閃閃爍爍地現身,勾勒出礦石與人類社會的緊密關係,形成一組頑石點頭的自然史。而其間那些「不整合」的結構,又經由作者的腳步與採擷,最終映照至人心與生命,在激盪與安撫過後得到結晶。【內容簡介➤】

●五感之外的世界

認識動物神奇的感知系統,探見人類感官無法觸及的大自然

An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us

艾德.楊(Ed Yong)著,孟令函譯,臉譜出版,650元

推薦原因: 知 思 議 樂

這部感官的多重宇宙看得人眼花撩亂,簡直是豆知識的爆擊,從動物世界回看人類的感官,怎一個貧字了得!書腰上似乎可以加上一句:獻給人類世的勸世文,專治萬物之靈的我慢。【內容簡介➤】

●靈光

Illuminations

艾倫.摩爾(Alan Moore)著,黃彥霖、林柏宏譯,小異出版,899元

推薦原因: 議 文 樂

艾倫.摩爾長得像先知,畫得像先知,寫起來也像先知。華麗的故事井噴而出,拍案叫絕,再離奇的轉折也順理成章,因為這就是摩爾宇宙。還好第二冊大酸漫畫產業,總算還有些氣急敗壞的人性。【內容簡介➤】

●最多三八的那支

黃茵著,印刻出版,360元

推薦原因: 文 樂

這批小說機關精巧,現實感強,嬉笑怒罵自有格局,讀來爽度十足,每個人都可以在其中找到自己的敏感帶,也很願意被戳個麻癢難當。【內容簡介➤】

●一千種藍

천 개의 파랑

千先蘭(천선란)著,胡椒筒譯,時報出版,420元

推薦原因: 議 文 樂

利他而自戕的騎師機器人,面臨安樂死的比賽馬,殘而不廢的元氣少女,這部未來小說設定比人強,反思弱勢與傷殘,正向慧黠而溫暖,盡顯韓姐科幻的別出心裁。【內容簡介➤】

●回到滬之島

澎湖石滬與里海生活誌

楊馥慈、曾宥輯著,裏路文化,580元

推薦原因: 知 設 議 樂 益

這本石滬之書做得清爽漂亮,故事挾海風迎面撲來,磯味滿滿,賞心悅目,甚至美好得有些不可思議。不可思議之處,當有更多的崎嶇等待挖掘。【內容簡介➤】

●旅行許可證

人類何時需要批准才能移動?法老時代、中國漢朝到現代國家,一部關於護照的全球文化史

Licence to Travel: a Cultural History of the Passport

派屈克.畢克斯拜(Patrick Bixby)著,張毓如譯,麥田出版,420元

推薦原因: 知 議 樂

今年全球國境解封後迎來這本十分應時的著作,讀者在新辦或補發重發過期遺失的護照時,也正在加入書中追溯的、旅行許可證(aka護照)的全球文化史。而除了許可證本身的發明與演進,此書更擴及討論這一證件引發的文學影響、邊界想像,以及對自由移動的思辨,讀來豐富又精彩。【內容簡介➤】

●想成為一次元

1 차원이 되고 싶어

朴相映(박상영)著,郭宸瑋譯,漫遊者文化,490元

推薦原因: 議 文 樂

2000年初始的氛圍和初中特有的微妙人際關係,在小說中透過各種角色與文化事件、社會轉型交織,構成這部小說獨特的時空感。台灣讀者或許會驚訝發現,與同代韓國人共享熟悉的音樂、電影、流行文化,同時以第一人稱(나)敘事角度,在閱讀過程親密地與另一個時空的少年一起經驗成長的苦痛。以閱讀體驗來自過去的臨場感,是這部小說獨有的連結力。【內容簡介➤】

●1984

喬治.歐威爾(George Orwell)著,薩維耶.科斯特(Xavier Coste)繪,尉遲秀譯,尖端出版,1499元

推薦原因: 設 議 文 樂 益

使用深刻且富張力的筆法,本書以漫畫形式再現喬治.歐威爾《1984》,由視覺化的方式引導更多讀者重訪這本反烏托邦的經典之作。在近年威權主義復興乃至監視科技崛起的當下,發人深省而頗具議題性。【內容簡介➤】

●死神放長假

As Intermitências da Morte

喬賽.薩拉馬戈( José Saramago)著,呂玉嬋譯,時報文化,350元

推薦原因: 思 議 文 樂

人類出生即面對死亡,死亡可以說是令多數人最為害怕卻又無可避免的問題,但究竟「死亡」的意義為何?長生不死或許是有些人的夢想,但假設死神放長假而不再有人死亡,這個世界將會變得如何?透過死亡消失這個奇幻設定,薩拉馬戈以看似荒誕的劇情,聚焦於死亡與生命議題,貼近最為真實的人性。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量