包包裡的台南書》眾神的城市:新銳創作與傳統民俗的眾聲喧嘩

➤王美霞《愛在陣頭:那些藝師,這些事》 商周出版

隨著傳媒的演繹,陣頭已逐漸擺脫過去的污名想像,成為某種重新發現的臺灣民藝。臺南是全臺家將文化的起源重鎮,清代即隨福州駐臺班兵移駐臺灣府城。家將職司驅驚定神、捉拿邪煞。扮相必須「裝神怕神,裝鬼怕鬼」,讓人敬重。

本書作者走訪不同陣頭藝師,收錄了臺南8位藝師的訪談與側寫,是傳記,也是史料,更是傑出的地方書寫,是了解臺灣陣頭文化的重要出發。

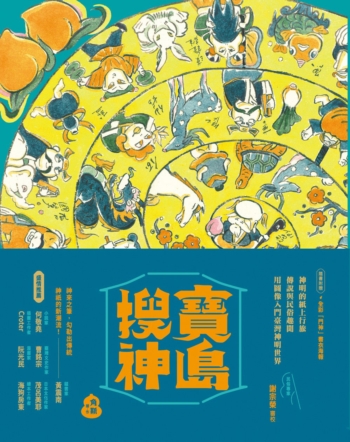

➤角斯《寶島搜神》聯經出版

在資訊爆炸時代,任何和神明有關訊息,上網一查就有。但本書的圖畫絕對是主角,匠心獨具、自成一家的Q萌神明、籤詩、農民曆,設計令人驚艷,處處不落俗套的埋梗外,從文字到裝幀、排版皆有講究。

民眾最愛拜的神、最神奇的神、最平易近人的神、最神的神、造型最特殊的神……一次收納臺灣45尊神明的故事。有傳說、民俗典故、俚語,精美易讀,可謂收藏送禮兩相宜。

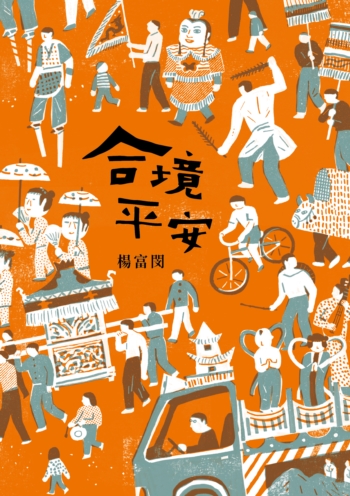

➤楊富閔《合境平安》皇冠出版玉山社出版

作者魂回童年,書寫記憶中的臺南民俗活動,在鬧熱的場景裡,勾勒出令人感到親近,充滿烟火氣息的情節,卻又忽地將自身抽離,給出後見之明。

這些真真假假的故事,在時間軸上的反覆逡巡,多視點的交織,令人置身宛如吉卜力動畫那般現實與奇幻交錯又帶著鄉愁的世界。而其所描繪出的神人共生的世界觀,亦隱隱含有希臘神話之況味。作者自言完成這本書,「好像有個可以交代自己生命階段的東西了。」

➤小峱峱《守娘》上、下 蓋亞文化

清代府城有三大奇案——林投姐、呂祖廟燒金及陳守娘。百年多來,三大奇案的情節內容不斷以各種形式重現於臺灣人眼前,其中受婆婆與小姑虐待而死的陳守娘,被網友稱為「臺灣最強女鬼傳說」。

清代府城有三大奇案——林投姐、呂祖廟燒金及陳守娘。百年多來,三大奇案的情節內容不斷以各種形式重現於臺灣人眼前,其中受婆婆與小姑虐待而死的陳守娘,被網友稱為「臺灣最強女鬼傳說」。

本書揉合府城三大奇案,佐以本土風俗、民間軼事,令守娘現身,顯靈濟世,是綺麗驚心的清代女性群像劇。書中透過女主角杜潔娘與其他女性的故事,可略窺清代社會的女性議題。

➤D.S.《百花百色》蓋亞文化

乍看像百合漫畫,卻埋了臨水夫人陳靖姑的民俗梗,霎時縮地騰雲,移山倒海,斬鬼捉妖,栽花換斗……讀者大可自行腦補。再回頭翻看書中滿滿都是理解的畫面,份外覺得春光日和。

臨水夫人廟開基於臺南,跨越世代,但相同溫柔的守護,為婦女們帶來精神上的慰藉。漫畫運用性別議題結合臨水夫人的民俗信仰,從傳統裡去尋找突破性別窠臼的力量,頗具創意。另外也加入大法官釋憲、婚姻平權公投等時事議題,展望多元化的未來。

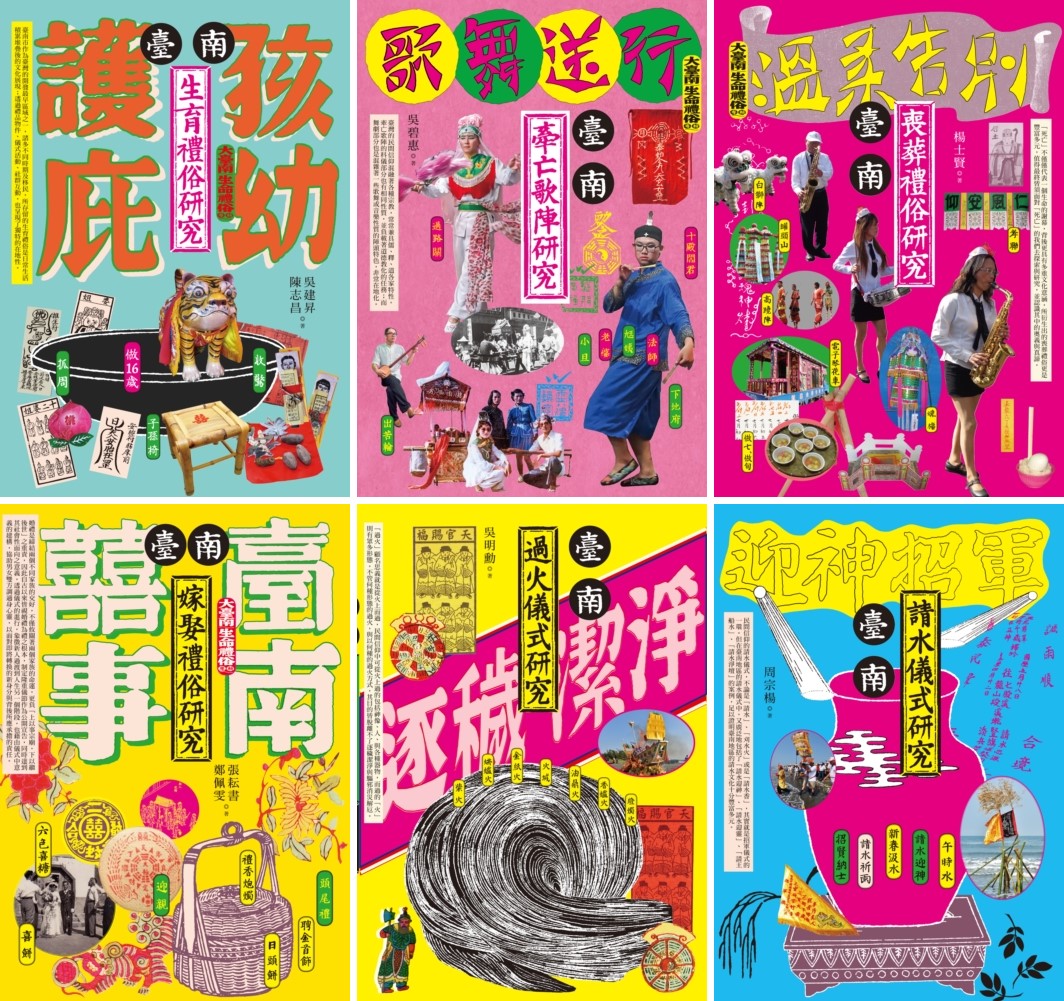

➤「生命禮俗專輯」6書

生命禮俗,係一個民族對待生命的態度,從出生、成年、結婚到終老,都有一套運作模式,久之成俗,成為生活一部分,裡頭蘊藏豐厚的人生哲理與生命史觀,對人生極為重要,也是一個城市發展極具特色的文化。

《臺南嫁娶禮俗研究》:現代男女婚約已由父母之命、媒妁之言轉為自由戀愛,新人也多以訂婚、結婚二禮完成終身大事,所幸臺南仍保有古風,透過古籍舊志與田調訪談,紀錄臺南嫁娶禮俗,在與時俱進下窺見變遷軌跡。

《臺南生育禮俗研究》:自古滿月、命名、度晬、貫綰等,都蘊含傳統社會對孩子順利長大的期待與祝福。生育禮俗悉以家庭為單位,由長輩主持各項活動,從社會群體角度看,許多民俗活動,都靠家庭這樣的小團體來展現其文化意涵。

《臺南喪葬禮俗研究》:死亡不只是生命的謝幕,背後更具有多重文化意涵,所衍生的喪葬禮俗是遺族與亡者之間親情的聯繫、孝心的展現,伴隨臺灣人走完人生最後旅程的重要關鍵,讓亡者的身後事能了無遺憾。

《臺南牽亡歌陣研究》:臺灣民間信仰混融各種宗教,牽亡歌陣也擺盪在宗教科儀與熱鬧陣頭之間,由民眾群體智慧累積創作出的牽亡歌陣自由隨興,混雜著歌舞與音樂組曲,帶亡魂一路好走,早日超生。

《臺南請水儀式研究》、《臺南過火儀式研究》:臺南的請水文化十分豐富多元,包括了「請水迎神」、「請水迎靈」、「請王船水」、「請水淨壇」。而過火有消災解厄之力量,借火燄之威驅逐不潔穢氣,使地方潔淨安寧。此二書呈顯大臺南更為多樣的信仰文化風貌及其儀式意義。●

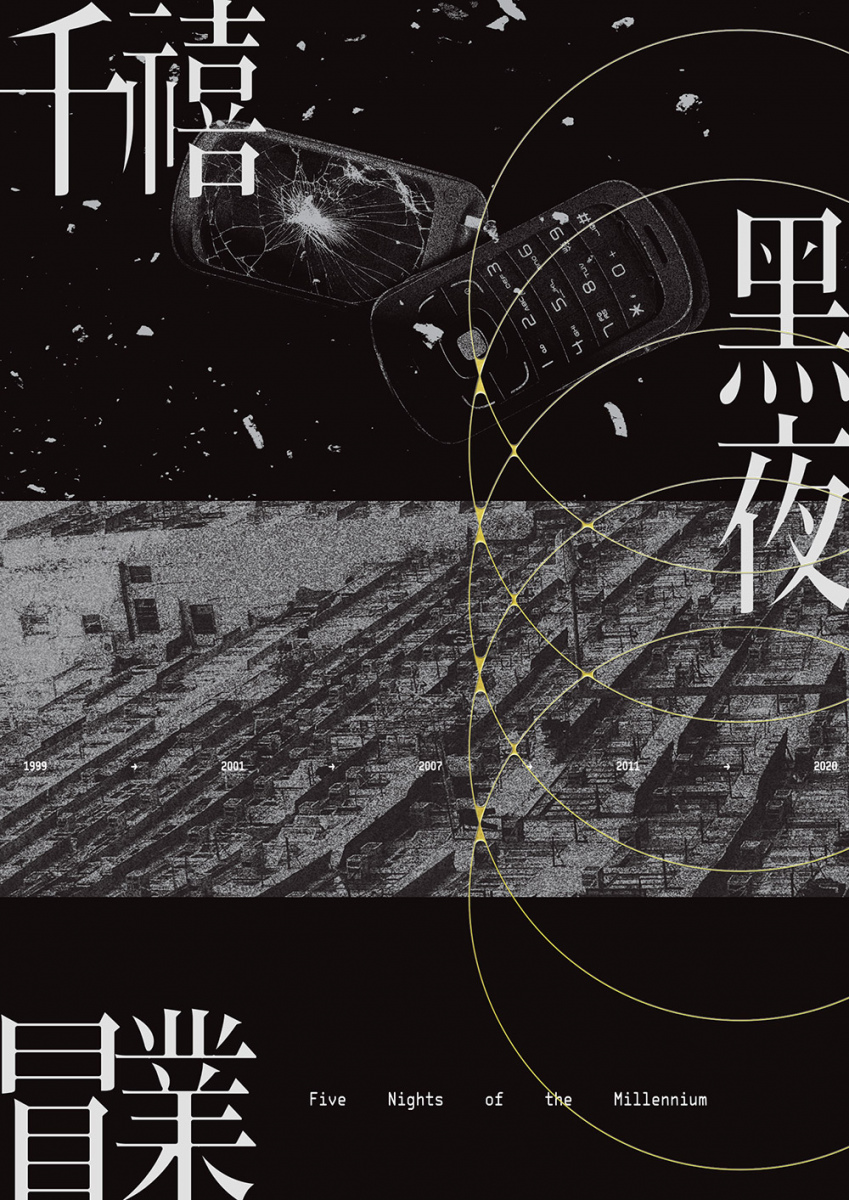

曾獲第19屆台灣推理作家協會徵文獎首獎的冒業,首部長篇小說《千禧黑夜》是由短篇連作構成。冒業坦陳一開始就是想模仿陳浩基《13.67》,不過《千禧黑夜》是順著年代推演,並將作品的背景放在香港與香港之外,涉足紐約、倫敦、東京,最後回到香港。

曾獲第19屆台灣推理作家協會徵文獎首獎的冒業,首部長篇小說《千禧黑夜》是由短篇連作構成。冒業坦陳一開始就是想模仿陳浩基《13.67》,不過《千禧黑夜》是順著年代推演,並將作品的背景放在香港與香港之外,涉足紐約、倫敦、東京,最後回到香港。 他提到香港作家勞緯洛的作品《崩末》,書中的概念是「在劫餘生」。很多時候,災難相關小說處理的都是「災後餘生」,但有些情況是那個災劫的狀況還在,但人們已經處在餘生了。冒業因此將最後一個故事設定在2020年,特別是在香港遭逢重大變動的時刻。

他提到香港作家勞緯洛的作品《崩末》,書中的概念是「在劫餘生」。很多時候,災難相關小說處理的都是「災後餘生」,但有些情況是那個災劫的狀況還在,但人們已經處在餘生了。冒業因此將最後一個故事設定在2020年,特別是在香港遭逢重大變動的時刻。 在很偶然的情況下,冒業讀了村上春樹的《地下鐵事件》,接觸到

在很偶然的情況下,冒業讀了村上春樹的《地下鐵事件》,接觸到 統的關係開始崩裂,倫理開始出現危機。譬如Marvel的《銀河守護隊》(台譯:星際異攻隊)、《間諜家家酒》或《小偷家族》,故事中沒有血緣的人,可能比有血緣的人關係更加緊密。這種替代性關係,很重要的成分是「尊重」,因此反而更能塑造出理想中的關係。

統的關係開始崩裂,倫理開始出現危機。譬如Marvel的《銀河守護隊》(台譯:星際異攻隊)、《間諜家家酒》或《小偷家族》,故事中沒有血緣的人,可能比有血緣的人關係更加緊密。這種替代性關係,很重要的成分是「尊重」,因此反而更能塑造出理想中的關係。

2023桃城文學什光紀》成為一個文學的人:廖輝英X鍾文音沙龍側記

呼應開幕日的命題,兩位作家回顧生涯歷程,從頭梳理起各自的寫作之路。

➤寫作的初始與延續

廖輝英時常透過作品映照自身經歷與女性處境。6歲起,她便擔負照顧弟妹、操持家務的工作,即使爭氣地考上北一女中,她也沒有得到太多來自家人的讚賞。所幸,透過大量閱讀,她能在繁瑣的家庭生活中找到喘息窗口,也在書裡看見許多和自己經歷相似的人,所有的痛苦都顯得不那麼孤單。這也成為她創作的開端。

鍾文音則有著截然不同的故事。出身雲林的她,從小隨著家庭生意四處奔波、南下北上。這次來到嘉義,她坦言彷彿回到「童年的後花園」。因為從小就一直在移動,鍾文音無法與學校產生深厚的連結,不過,這樣的經歷也塑造她日後的寫作方向——透過身體板塊的移動,以通達且陌生化的目光看寫作題材的異質性。

兩位寫作的女子,在啟蒙路上都深受與母親的關係影響。聊到這個話題,廖輝英顯得有些激動,她說:「媽媽是我生命中很重要的角色,我所有的痛苦跟激勵都來自於她。」

從小到大,廖輝英在和母親相處過程中傾盡全力,卻仍不免受到打擊。廖輝英作品中的母親形象,也反映了她的生命經驗,透過不斷的書寫,才能更加坦然地面對親情關係中的傷痛。廖輝英細膩又立體地刻劃女性角色、緊貼時代脈搏,引發女性讀者共鳴,不但用寫作開啟90年代女性主義思潮,也有不少動人之作被改編為影視作品。小說《油麻菜籽》、《不歸路》、《輾轉紅蓮》、《負君千行淚》、《相逢一笑宮前町》、《月影》都是深刻呈現出台灣傳統女性命運的經典,散文集《原諒,為什麼這麼痛?》、《雨,下在平原上》亦是她的作品。

反觀鍾文音,關於母親的書寫是一條漫長的理解之路。從2017年的《捨不得不見妳》、2021出版後獲得聯合報文學大獎肯定的《別送》,到入圍2023年臺灣文學獎金典獎的《訣離記》,都有她惦記母親的影子,被稱為「母病三部曲」。

鍾文音在《訣離記》寫道:「我一生唯一經歷不變的愛.情是母親,其次才是文學。」過去7年來,她為了照顧母親而不再移動。定點的生活,對於總是習慣移動的鍾文音來說並不難受,反而開始更加珍惜與生命、情感相關的題材,深怕因時間流動得太快,來不及記錄。

王聰威為大家提問:除了大量閱讀和書寫,兩位老師是怎麼走上作家這條路呢?

➤自由地寫作,尋找內在的驅動力

廖輝英直言,她從來沒有想過要當作家!即使14歲就領到人生中的第一筆稿費,寫作之於年少的她,只是一種能夠賺取生活費的工具,而非情感的提煉。

大學畢業後,廖輝英進入廣告公司,持續以她「聰明的大腦袋」寫出厲害的廣告金句。忙碌的工作填滿每一天,她再沒時間悠閒地翻閱副刊。直到意外投資失利、負債等人生打擊接連而至,狀態跌到谷底的廖輝英偶然翻開報紙,看見時報文學獎的徵件資訊,為翻轉劣勢,她發洩般地在16天內將前半生的苦難精煉為1萬5000字的中篇小說〈油麻菜籽〉。

後來的事大家都知道了——以蘊含溫度的犀利筆鋒,寫出當代女性處境的廖輝英,以〈油麻菜籽〉獲得《中國時報》文學獎首獎,並在文壇一片叫好的聲勢下,改編成同名電影,飾演母親的陳秋燕榮獲第21屆金馬獎最佳女配角獎;共寫劇本的廖輝英、侯孝賢,則獲得同屆金馬獎最佳改編劇本獎肯定。廖輝英就此成了家喻戶曉的作家,從此創作不輟。

鍾文音則笑著說,除了寫作,自己幾乎沒有其他工作經驗。大學時期就很喜歡寫作、攝影和看電影的她,畢業後在報社工作了一年半,最大收穫卻是深刻感受到自己不適合寫新聞,應該去寫小說。年輕時鍾文音藉由旅行體驗世界,異國文化的衝擊油然而生。她慢慢找到對自己而言最重要的事情:自由地寫作。

鍾文音並不反對作家擁有正職來餵養自己。唯有好好生活,才不會讓貧窮「消滅你的藝術性」,而且她說:「一份工作不會讓你『不能成為作家』,最重要的還是你內在的自我驅動力。」

她堅信寫作來自天賦與內在的自我驅動力。就像村上春樹在《身為職業小說家》裡說的:天賦就是深藏在身體裡、驅動你成為作家的某種能量。但在這個快速翻頁的時代,光有天賦並不夠。如果寫作者沒有內在的自我期許,寫作之路就不會長久。所以,「為何而寫」是一個很重要的問題,鍾文音指出:「寫作的起點應該是你希望成為『一個文學的人』,而不是作家。」

➤落筆的那刻,直面初心

這個時代要成為作家很簡單,但文學家就不一樣了:每一次創作,寫作者都要逼自己去攀爬一座高山,從起始點開始,走遍千山萬水,才能成就一幅風景。對鍾文音而言,落筆的那刻,就是寫作的起點。她在寫作過程中,也會不時回頭自我檢視那份想要「成為自己」的初心。

兩位作家鼓勵創作者擁抱經典。在資訊爆炸的現在,經典的作品就是一張地圖,讓寫作者在大海中不再迷航。每天練習書寫一點,在記憶最鮮明的時候直面自己的內心,或許會是個良好的創作開端。

對談尾聲,廖輝英和鍾文音也提醒有志從事寫作者,必須要學會如何面對自己。過程當然會十分艱辛,但在書寫中,寫作者必須要一字一句地重構生命經驗,在每一個字中重新定錨自己對事件的情感、當下所思所想,還要同理地設想被書寫者的心。不過,即使生活帶來了痛苦,如果能夠藉由書寫將之轉化,這也未嘗是生命饋贈的禮物。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量