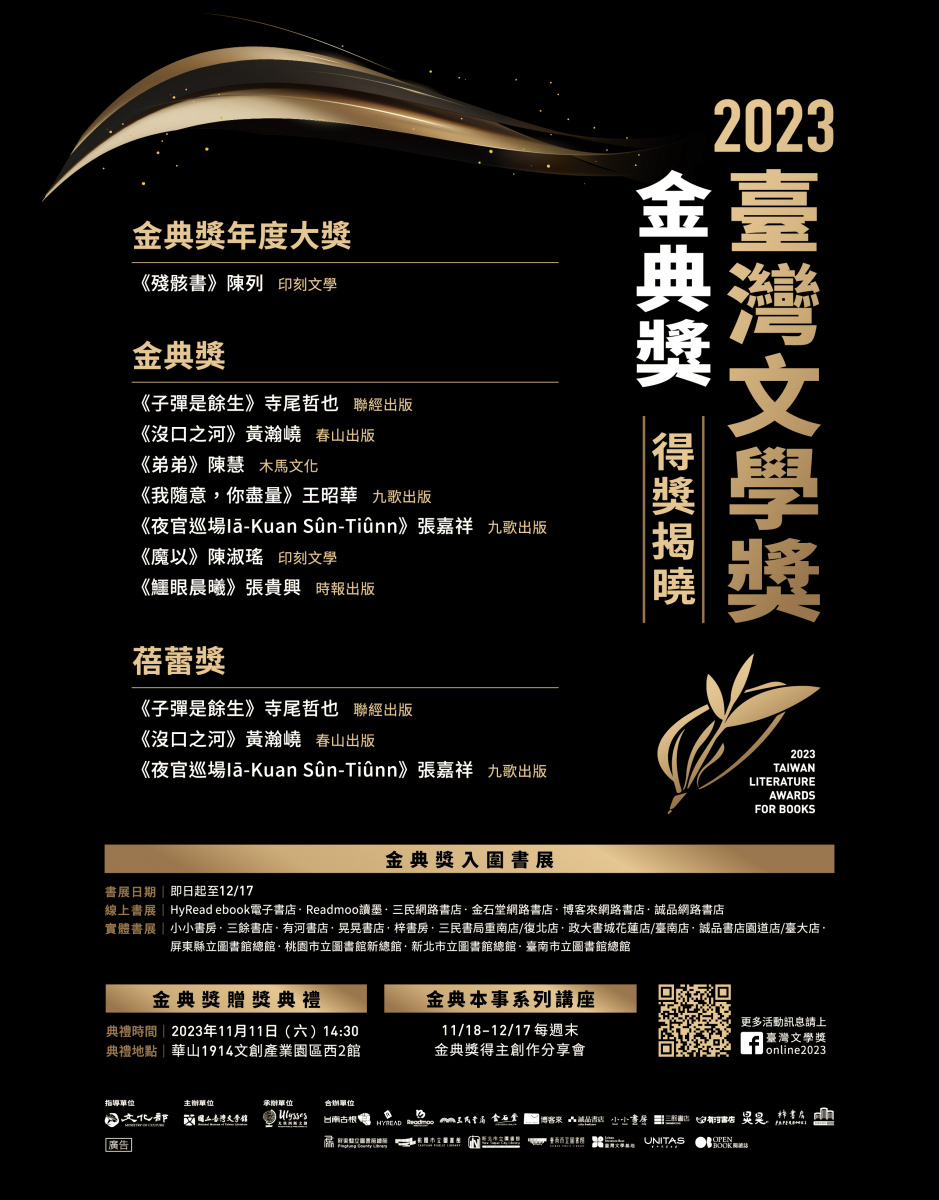

《借物少女》第二集的故事內容,述說艾莉緹一家人逃到屋外之後的那段冒險生活,徹底滿足梅阿姨在第一集末尾,留給小女孩凱特(以及讀者)想知道借物小人下落的渴望。

第二集把故事場景搬到戶外,放入新的人物,同時巧妙地翻新、複製第一集的故事線(第一章開宗明義地以艾莉緹諺語日記「歷史不斷地重演」為標題),讓讀者在熟悉又陌生的緊張氣氛中,再次感受到借物者面臨的生存威脅,不由自主地走進他們的世界。

在第一集裡,生活貧瘠的艾莉緹一家因為人類男孩慷慨地出借娃娃屋的家具,讓他們享盡生活上的奢華,卻因此遭到人類的追殺,後來在男孩的幫助下逃到野外。第二集裡,在野外飢寒交迫的艾莉緹一家,接受另一位借物男孩史比勒提供的物資,得以溫飽,結果換來的也是人類的捕捉。之後史比勒找另一個人類男孩前來拯救,帶他們進入另一間房屋,迎接新的生活。

圖源:吉卜力工作室

➤艾莉緹的在場與不在 瑪麗.諾頓在第二集說故事的方式,與第一集有異曲同工之妙,卻又更勝一籌。第一集借物者的故事,是小女孩凱特從梅阿姨口中聽到的第二手故事,而此故事源自於梅阿姨多年前亡故的弟弟所說的童年往事,故事的真相在年代相隔久遠的轉述之間,顯得撲朔迷離,又引人入勝。

第二集裡,多年之後小女孩凱特長大,已成為4個孩子的媽媽。她扮演著梅阿姨當年的角色,把她小時候認識的老人湯姆告訴她關於艾莉緹一家人的故事,講述給自己孩子聽。

在凱特說故事的時間點上,老人湯姆如今早已作古,艾莉緹一家也不知所終,但是小說卻讓我們宛如親眼看到借物者當時的冒險。這或許歸功於第二集的每一章節開頭,都引用艾莉緹的諺語日記內容為證據,每篇日記內容簡短,簡直就是章節標題,細看之下,更說出該章故事的中心主旨。

例如,除了本文上一段提到第一章「歷史不斷地重演」之外,題名為「一步一腳印」的第五章,講述艾莉緹一家開始跋涉的過程。讀者在看一章的故事,就像是在看艾莉緹的日記,但因她每篇日記只有一句,所以讀者看的內容,可稱是「加油添醋」版(第四章的標題)。

➤環境形塑的社會關係 每則諺語日記也跟它旁邊的真實歷史事件有所聯繫,比如第十章標題「物以類聚」,呼應史實「法蘭西第三共和國成立」,更增加歷史真實感,也暗指借物者算是人類的一種。

由此,我們可以看出作者瑪麗.諾頓以借物者比喻人類世界的巧思。如同人類一樣,借物者對自我和彼此之間關係的看法,被他們生存的環境所影響。第一集裡,除了艾莉緹一家人,也提及其他借物家族,所有的家族都以自己居住的屋內位置為姓氏,如時鐘、大鍵琴、壁爐架、雨水管等。荷蜜莉批評那些高高在上的家族,也不忘不甘示弱地維護自尊,為自己家族辯護,彼此關係即可見一斑。

長期居住的地方位置,標示他們彼此的社會關係,但當地方改變了,他們之間的關係和舉止出現暫時鬆動的可能,比如,劫後餘生的艾莉緹一家,與亨德力一家重逢時,彼此不合的荷蜜莉和露萍相泣擁抱,但為了面子,荷蜜莉又不得不矯揉造作,惺惺作態,解釋自己的窘樣。

圖源:吉卜力工作室

相較於受到環境強烈左右的社會關係,家人互動則較彈性。第一集裡,年輕的艾莉緹嚮往自由,不想受到拘束,反觀母親荷蜜莉偏好安逸舒適的室內生活,常限制艾莉緹的行動。對宅內熟門熟路的父親胖德,負責進行維持生活所需的借物行為,帶艾莉緹見習借物時,提醒她要小心人類,卻無法阻止她與人類男孩親近。

人類男孩幫助他們逃到戶外後,一家人的互動出現了變化:原本在地板下,對丈夫頤指氣使,宛如一家之主的荷蜜莉,變成時時需要丈夫打氣安慰的小女人。胖德之前是處處順從妻子要求的好好先生,現在變成安定家人心靈的力量,也是保護家人的男子漢。在開闊的戶外,心中的限制也釋放了,荷蜜莉和艾莉緹進行採集時,母女倆人互動如同姊妹。

➤「借」與「偷」 把第一集翻拍成動畫片的宮崎駿曾指出故事影射人與世界的關係,他有感而發地說,如同借物者棲身於屋內一樣,我們人類也是借住在地球上。第二集將借物者的棲身之所換到戶外,人與自然關係的比喻就更為明顯,第二集裡艾莉緹一家人到了野外,為求生存,必須善用周遭環境能找得到的東西,如同人類一樣使用自然資源,以讓生活便利和舒適。

對於借物者來說,把人類的東西歸為己用,是「借」,但把其他借物者的東西(即使之前屬於人類)拿來用,就是「偷」。長期居住在野外的史比勒,與以「文明」自居的艾莉緹一家相比之下,顯得粗鄙,卻也象徵自然,這樣「借」與「偷」的區別,對他來說並不適用。

艾莉緹一家認定史比勒「偷」了他們的東西,殊不知他們找到用來棲身的靴子,其實是之前史比勒跟人類邪眼「借」來的(而這靴子是邪眼更早之前,從其他人類那裡偷來的),原本振振有詞指控他「偷竊」的人,原來才是「偷竊」者。

這裡「借」用靴子,頃刻之間反轉為「偷」的情節設計,可以讓我們引伸的說,從自然裡拿來的物資,其實並不真正歸誰所有。人類看似是世界的主宰,也不過是「暫時」主宰這個世界,任何觀念和執著皆微不足道。第二集從借物者的微觀視角,述說他們在野外求生的冒險經驗,同時呼籲我們要以宏觀的視野,來看待人與人、人與自然的關係。●

圖源:吉卜力工作室

借物少女2:野外傳說【吉卜力動畫原著小說.暢銷70年全新譯本】 The Borrowers Afield 內容簡介➤ 】

作者簡介: 瑪麗.諾頓 Mary Norton(1903-1992)

英國兒童文學家。醫生的女兒。從小在萊頓巴扎德鎮一棟喬治時代風格的宅院裡長大。這片宅院目前有部分是萊頓中學的校舍,據說就是《借物少女》故事發生的場景。諾頓在倫敦的教會學校求學,後來接受演員訓練。二戰時帶著四個孩子遷往美國短暫居住,這段時間為英國陸軍駐紐約的採購部工作,同時開始她的寫作生涯。

1952年出版《借物少女》,即榮獲英國兒童文學最高榮譽──卡內基文學獎。這部作品是她最受歡迎和廣為人知的著作,曾多次被改編成電視或電影。她一手打造的完整迷你世界,使她與托爾金、C‧S‧路易斯、路易斯‧卡洛爾三位奇幻文學大師齊名。

話題》願你有平安的火焰──《等待在夜裡被捕》推薦序

讀《等待在夜裡被捕》時我常常想起蘇聯白銀時代的詩人曼德爾施坦(Osip Mandelstam,1891—1938)的名詩〈列寧格勒〉,寫一位遊子好不容易歸鄉,卻發現故鄉的名字不但改變了(從「聖彼得堡」變成「列寧格勒」),街道上嶄新的瀝青讓人心生恐懼,家鄉似乎在某種政治力量之下,完全變了樣貌。

母親的聲音從虛空中傳來,並迫切地告訴他,希望孩子可以吞下啟迪明志的路燈,在見證這個國家的不對勁之處後,趕緊說出殘酷的真相。這首詩的收尾令人驚心:這名遊子似乎上繳了自己與故人的電話號碼(我們可以視為他為了能短暫獲得居住的一瞬,願意犧牲自己得來不易的自由),但他依舊整夜不得安眠,睡在樓梯隔間,等待著早晨的門鈴被跩響,門鏈如同鐐銬一樣嘩啦作響,讓尊貴且親愛的客人(警察)把他給帶走。這首詩寫於1930年,但毫不意外地,同樣的經驗卻依舊發生在本世紀。

近幾年,我的居住處附近開始有許多香港移民,我常常與他們吃飯聊天。可能是年紀相仿,或是政治意識相近,一些朋友會跟我分享過去的經驗:例如P,有一次喝醉之後便掏出一張拘捕令,開玩笑說這是護身符,是他身為人類的證據。P曾經是一位文職人員,在某一段時間內,警察會在凌晨四、五點多上門,而其餘時間,在不知道上門騷擾的頻率之下,他只能一夜覆一夜看著太陽與月亮交換——他也與此書作者的伊茲格爾一樣,每晚披著大外套,深怕警察把他帶走便是多日未歸。

閱讀此書時,有兩種特殊的情緒值得我們去深思:憤怒與羞愧。儘管作者伊茲格爾並沒有大量控訴,批判中國政權,甚至沒有使用「種族滅絕」等相關詞彙,但我們依舊能夠藉由情節的回憶,發現隱藏在理性之下的情緒。例如第十七章〈不告而別〉朋友們不經意的閒談:「我希望中國乾脆征服世界,」因為世界並不關心維吾爾族人發生了什麼,世界不認識真正的中國,既然自己沒有自由,乾脆讓全世界都嘗嘗被征服的滋味。

這位朋友繼續說:「那我們都會一樣。我們不會獨自承受苦難。」伊茲格爾對此的比喻是,這就像父母親過世,客人前往喪家探望時,喪主會耐心地向每一位客人解釋父母親是怎麼過世的,久而久之,隨著陳述進行多遍,悲傷也能夠被沉澱。但在這次與朋友的漫談之中,我們可以發現一個細節:維吾爾人並沒有呼籲世界給予幫助,他們只希望世界能夠瞭解這份暴行,因此對於世界之於中國的無知感到憤怒。

這也令我想到義大利作家普利摩.李維(Primo Levi,1919-1987)的憤怒:當李維好不容易離開納粹的集中營,經過蘇聯的土地時,所有的積雪與松針都點亮了希望,但好像,也點亮了一種不知名的情緒。起初,他心中滿心雀躍;他回到他的家鄉,找了一份油漆工廠的工作,每天通勤上班的路上,他看見車窗外,原本遭到轟炸後的城市一天又一天地重建,原本光秃秃的果樹,也漸漸開始結出了果實。

就這麼過了好幾年,原本那不知名的情緒開始爆發——憤怒。他外表冷靜,但內心卻跟自己爭鬥:城市憑什麼還會建立起來?枯樹憑什麼還會結出果實?於是他伸長他的手,試圖鈎下樹上的果實:因為在李維的世界,奧斯維辛集中營依舊存在,在那兒,不會有復甦,更不會有果實。這種憤怒是純粹的,就如同李維對著集中營後來才進來的「大號碼」的人,帶有一種「你們什麼都不知道,真是氣死我了」的惱怒。

我們將李維和伊茲格爾的朋友們的憤怒交織在一起,可以得到一種無奈的陳述:我好像逃離了集中營、再教育營、甚至是即將到來的苦難,但這份悲情自始至終都處於在他人漫不經心,甚至理所當然的狀態裡頭。例如伊茲格爾在最後好不容易申請到護照,假裝孩子生病,需要去美國尋求治療,但因為辦事人員的粗心,他只領到一本護照,差點功虧一簣——伊茲吉爾的反應並不是緊張與哀求,而是憤怒。

辦事人員沒有刁難,冷冷地說,自己只是忘了取出其餘幾本護照。這意味著這份即將到來的逃亡,或許在龐大的官僚機構之中,也只是日常中的小事罷了。這如此微小的漫不禁心,讓人無比絕望。

另一個是羞愧。全書中提到「羞愧」一詞僅出現在第十七章〈不告而別〉,伊茲格爾想起多年以前,自己曾想出國深造,但卻在邊境遭到逮捕並判刑三年,從此人生的履歷被畫上了黑線。他突然想起父親說過的話:「人啊,遠遊之前應該先獲得父母的祝福。」但如今,即將逃亡之際,再多的告別也只會讓至親徒增困擾。人類最痛苦的不只是刀刮槍傷,而是身為人子或摯友,無法向彼此好好道別。同樣的,我依舊想以李維的羞愧做為呼應——恥於為人的羞愧——因為正是人類發明了擁有集中營的世界。

對於李維與伊茲格爾而言,神學與宗教的善良,本身是可感受、可理解的,但邪惡卻是可感知、但不可理解的。回到伊茲格爾的經歷,到了美國之後,他常常夢見自己被拘捕,也夢見自己擁有的新生活突然被沒收。夢境反映了我們身體內最真實的需求,那便是邪惡被世界完整指認之前,我徒留在家鄉的靈魂永遠無法安寧。

伊茲格爾算不上是異見人士,他是詩人、電影工作者、維吾爾知識分子。常有人會說:「國家不幸詩家幸」但這句話是野蠻的,在這句話的背後,都是每一具痛苦的靈魂與帝國之間複雜的關係。並不是滄桑帶來詩意與藝術,而是在大規模的人性衝突之中,一切都還沒被述說完成,一切都無法被治癒完整,唯有書寫,才能讓人們處在不定的時刻之中,依舊能傾聽苦難的聲音。●

Waiting to be Arrested at Night: A Uyghur Poet’s Memoir of China’s Genocide

作者:塔依爾・哈穆特・伊茲格爾(Tahir Hamut Izgil)

譯者:韓絜光

出版:衛城出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:塔依爾・哈穆特・伊茲格爾(Tahir Hamut Izgil )

詩人、導演,維吾爾最重要的作家與知識分子之一。1960年代末生於新疆維吾爾自治區古城喀什市,80年代前往北京中央民族大學就讀,求學期間飽讀中國現代詩與西方文學,以現代主義詩歌創作見長。

1996年,塔依爾從烏魯木齊前往土耳其留學時,受到國家不實指控,被逮捕監禁三年。1998年,塔依爾獲釋回到維吾爾自治區,成為一位知名導演。2017年,在中國政府對維吾爾人展開大規模逮捕與監控下,塔依爾和家人前往美國尋求庇護,目前定居於華盛頓特區。塔依爾現職為自由亞洲電臺的電影製片人,積極記錄中國對維吾爾人的迫害。

塔依爾著有詩集《距離與其他》(The Distance and Other Poems),他的詩歌被翻譯成英語、日語、土耳其語、瑞典語和多種語言,詩作亦收錄於《紐約書評》、《柏克萊詩評》、《漸進線》等刊物。

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量