1月底的法國安古蘭小鎮冷得要命,但有個地方卻是炙熱的。長長的排隊人龍繞過一圈又一圈,來自全球各地的人來到這個冷得要命又遠得要命的小鎮,他們的目的都只有一個:來看巨人。沒錯,就是日本漫畫家諫山創的《進擊的巨人》。短短4天展期,每天上午11點到傍晚6點,足足吸引了1萬5000人進場。

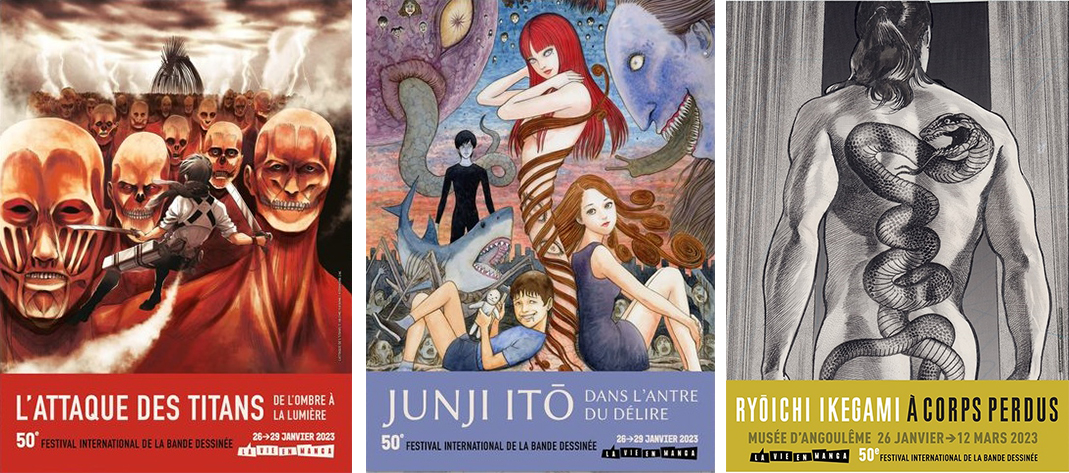

這是今年法國安古蘭國際漫畫節的現場,今年恰逢第50屆,這大概是歷屆最豪華的陣容了。安古蘭策展團隊同時邀集日本漫畫家池上遼一、伊藤潤二與諫山創,簡直像是日漫驚喜禮包,開箱後是滿滿的讓觀眾歎為觀止的原稿,還有策展人的奇思妙想。其中最受矚目的是《進擊的巨人:從黑暗到光明》展,這個展不只單獨售票,還需要提前預約,時段更是早早就被一搶而空。

在安古蘭漫畫節期間,我們也專訪了該展策展人Fausto Fasulo,他同時也是法國安古蘭漫畫節亞洲區藝術總監,而他另一個更為人知的身分,則是專門深度報導日漫的法國雜誌《ATOM

在具指標性的第50屆安古蘭漫畫節,Fausto為什麼鎖定池上遼一、伊藤潤二與諫山創三位漫畫家?又是如何打造出超高人氣的《進擊的巨人:從黑暗到光明》展覽?讓我們一起來聊聊,歐洲策展人如何做一檔日本漫畫展。

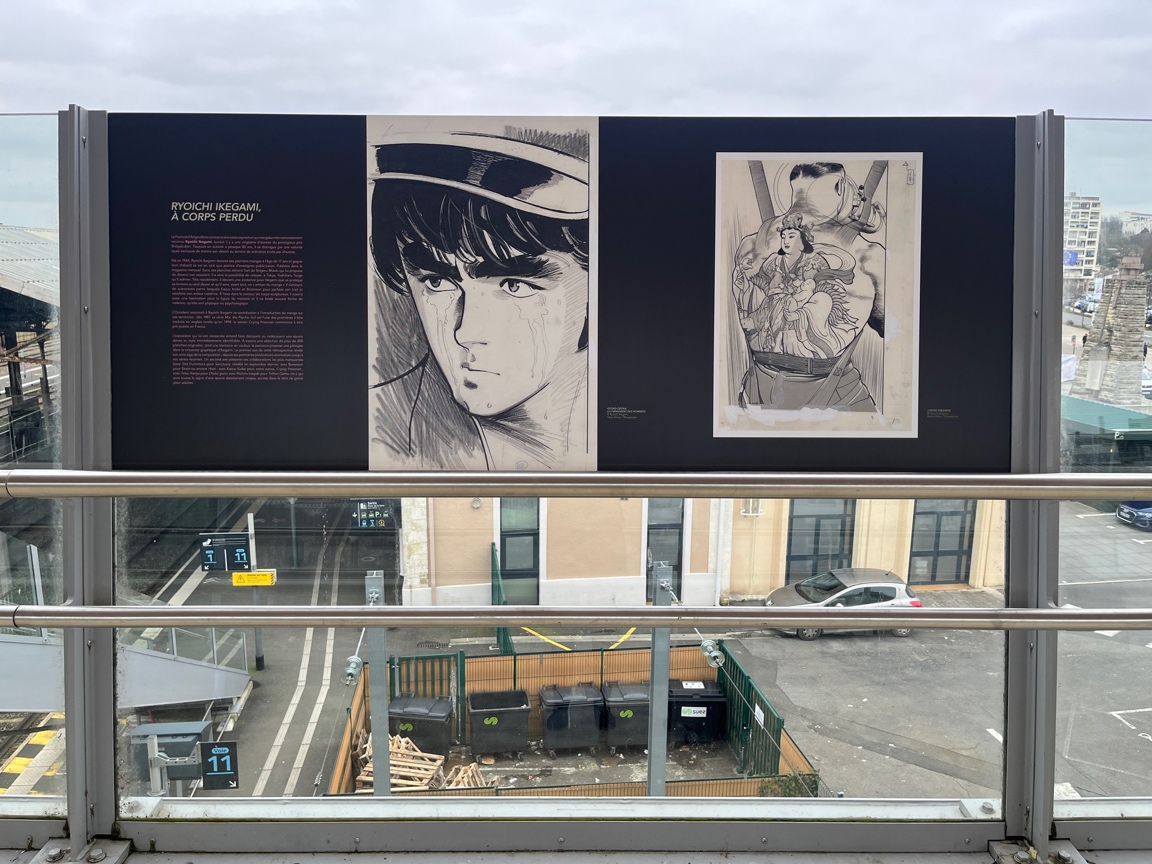

位於安古蘭車站天橋的輸出展,包含日本漫畫家池上遼一作品(照片:大人的漫畫社)

Q:今年的展覽滿驚人的,安古蘭漫畫節同時邀到池上遼一、伊藤潤二與諫山創,您是如何選件的?

Fausto Fasulo: 我們先談《進擊的巨人》展吧。我好幾個月前就打算做這個展了,其實去年就很想做,但因為Covid-19疫情的關係,請作者來的流程變得很複雜,與出版社的合作也變得比較困難。因為在那個時候,大家都還不太想參加實體活動,類似的國際活動也不知道如何進行。在去年第49屆漫畫節結束時,我們希望重新跟講談社討論這個可能。

我因此去了一趟日本,大概是去年4月左右,當時要取得簽證還是滿困難的。後來我終於拿到簽證,飛到日本跟講談社見面,我們真的很希望能邀請諫山創來參加第50屆的漫畫節,很希望能舉辦一場大展。講談社問我們過去做過些什麼?我把去年藤本樹展覽紀錄展示給他們看,他們非常驚艷,但因為疫情還不明朗,他們也無法保證可讓我們辦《進擊的巨人》展。

我們就繼續等,大概5、6月時又繼續溝通。我們真的很想做一場非常大的展覽,而且這是安古蘭漫畫節的第50週年,如果諫山創先生能來的話,真的會非常棒。終於在7月,我們得到肯定的答覆。雖然當時時間已經非常緊迫,但講談社也只能先確定可以展覽,等作者確定可以來,是9月的事了。

我跟你們一樣都是看日漫長大的,也都是諫山創、池上遼一、伊藤潤二的粉絲。在50週年的選件上,確實有我個人的喜好在裡頭。我真的很開心能邀請到他們!當然還有一個理由是,我們真的非常希望把這些重要的作者都集結起來參加50週年的漫畫節,我們是有意識去做這件事的。也就是說,我希望日漫會是第50屆安古蘭國際漫畫節的象徵。但真正集合了這三位名家,完全是出乎意料之外的幸運。

Q:《進擊的巨人》展覽位置在多媒體圖書館地下展室,展覽主題命名為「進擊的巨人:從黑暗到光明」,一共展出超過150張原稿,這個規模真的很驚人。您如何決定展覽的方向?

Fausto Fasulo: 關於這個展覽的想法,我們希望有別於其他辦過的展覽。之前東京辦過第一次的巨人展,第二個展覽叫做「進擊的巨人展Final」,這個展後來還到新加玻等地巡迴。所以我們不希望挪用過去展覽用過的概念,我們想要在安古蘭做具有原創性的展,一個完全創新的展。

最初的工作是挑選原稿,我重新再讀了這套系列漫畫,挑選我覺得最有趣的原稿。一開始我大概挑了300幅原稿,但實在太多張了!我又反覆再看過這些原稿,最後終於減少到170張左右可以展出的量。是的,我的想法是展出漫畫原稿,因為諫山創仍使用傳統方式完稿,以沾水筆、墨水作畫,我們主要就是希望能好好呈現這個部分。

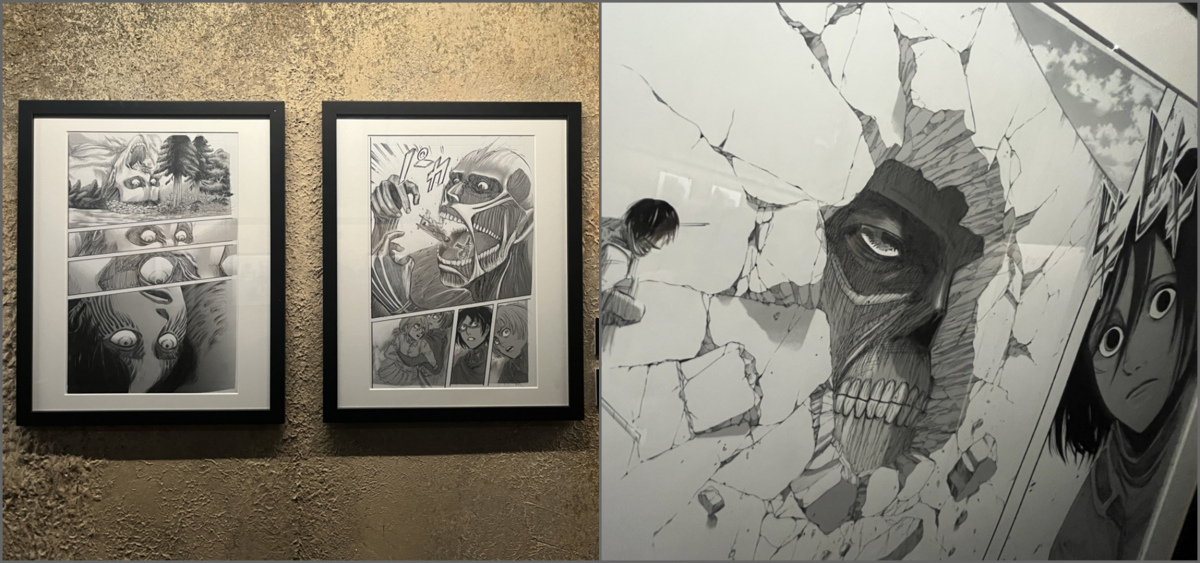

整個展場展出的全部都是原稿,沒有一張複製畫。而且,我只要黑白的原稿。

在他的原稿裡,我找出一些主題,搭建出展覽的4個主題分區,包括「巨人的由來」、「戰爭的藝術」、「圍繞在身體之間」與「活生生的眼神」。在第一個分區裡,我們談到跟巨人相關的神話。或許有些神話影響了作者的創作,但我們沒有描述得很確定,因為我並不想給出我對漫畫的詮釋,那樣不好玩,也很危險。我希望給讀者一把鑰匙去理解作品,讓觀眾有自己的想法,自己決定自己在故事中看到什麼,在原稿裡感受什麼。

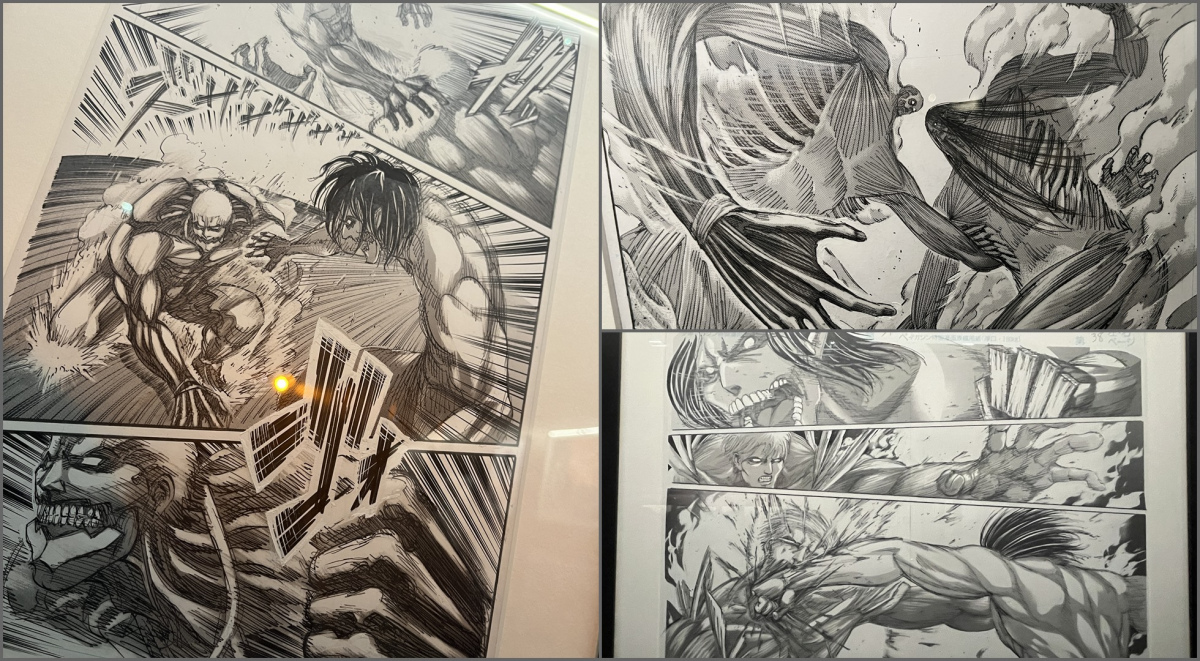

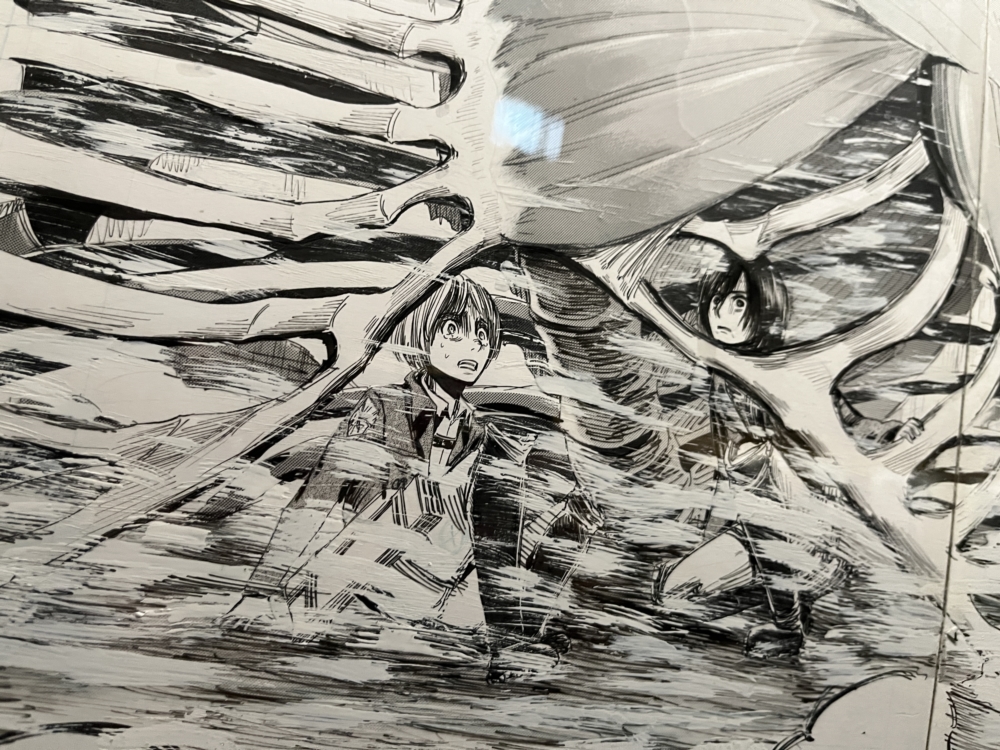

第二分區主題是戰爭,他的漫畫裡有不同的軍事策略、物件、運載工具與打鬥。第三部分則是以身體為主,像是諫山創在漫畫裡呈現的一些混合的搏鬥。(導覽時Fausto Fasulo也特別提到這部分,《進擊的巨人》漫畫裡有大量的人體骨骼與肌肉線條的細節,好比近身搏鬥時,人體的肌肉束會產生什麼變化,諫山創都畫得非常精準。可以看出他是真實理解這些領域的,甚至也有過自由搏擊的經驗。)

《進擊的巨人》有大量的人體骨骼與肌肉線條的細節,好比近身搏鬥時,人體的肌肉束會產生什麼變化,諫山創都畫得非常精準(照片:大人的漫畫社)

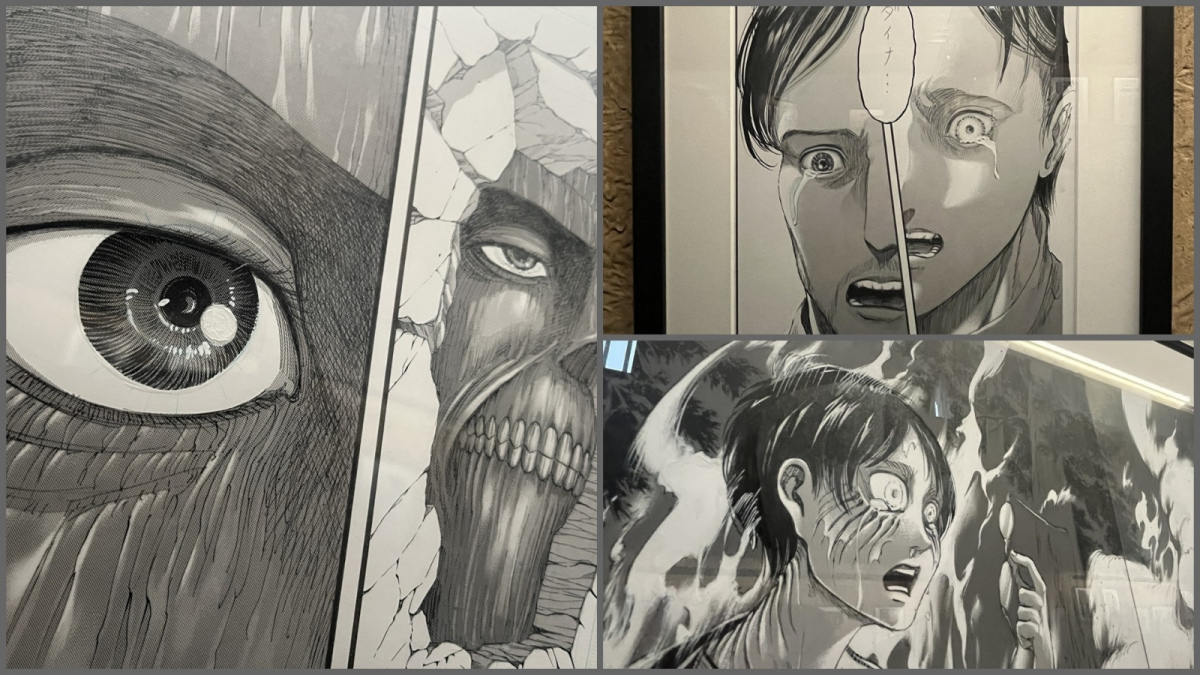

第四個主題則是「眼神」,我們對漫畫家在角色眼神的表現手法很有興趣,就是角色有時候不用說話,只用眼神就可以與讀者溝通。這部分,諫山創也有非常厲害的呈現。

決定4個主題後,接下來就是展覽的節奏,整個展覽大概有150到170張左右的原稿。我們不是平均分配在4個主題中,第一部分我們有很多原稿,第二部分也滿多的,但第三部分就少一點,最後一區再多一點。我們希望它還是保有一種節奏,所以不是每個部分的原稿量都相同。

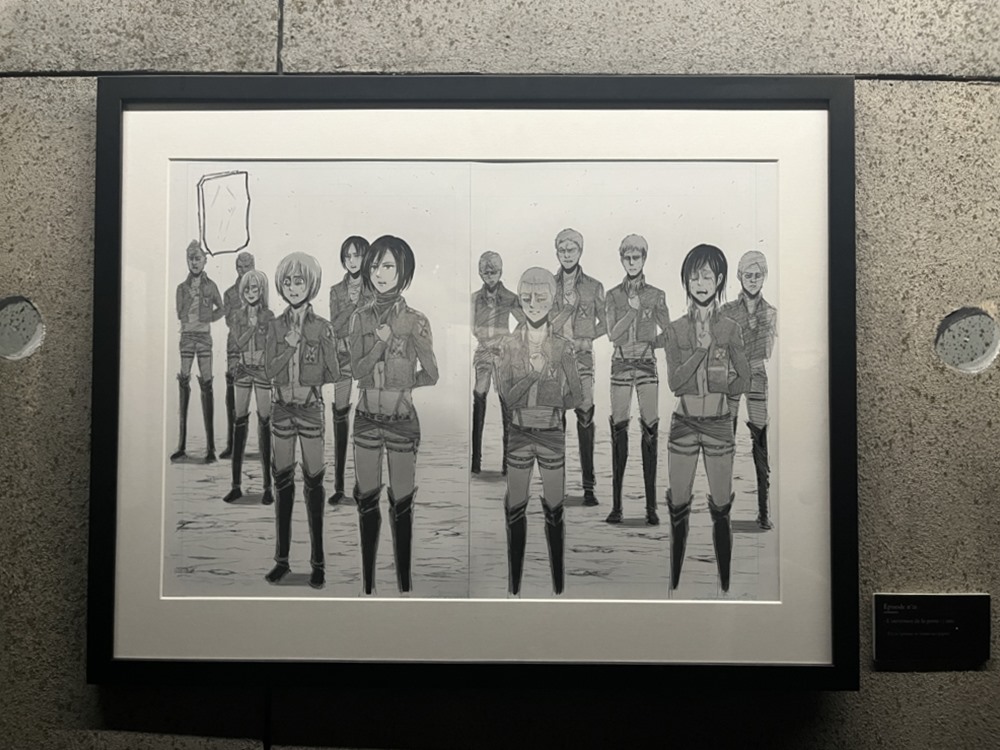

《進擊的巨人》中很具代表性的一幕,現場也展出原稿。(照片:大人的漫畫社)

Q:我個人特別喜歡第4區的策展,您把關於眼睛、眼神的原稿收集在同一區,循著不同角色的眼神往下看,很快就進到角色裡。我非常驚喜、很被打動,這是個很有趣很迷人的方式。而牆上的裝置還有巨人之眼,彷彿我們也被看著一樣,感受更是深刻。您是怎麼挑出這個主題的?

Fausto Fasulo: 唔,我不知道欸(笑)…… 如果要說的話,我想是這樣的,我試著去提出一些別人沒有,還沒看過、還沒讀過的…… 關於《進擊的巨人》的想法?我的思考方向是,有沒有還沒處理過的方式?

因為像這樣高人氣的作品,會有很多很多的粉絲,有很多人評論或撰寫關於這個作品的種種,很多都已經被討論過或被寫過。在職涯初期,諫山創接受過許多訪談,以至於到今天,他反而有點後悔做過這麼多訪問,所以他不太想再受訪,也確實很少再受訪了。於是我很單純地想,我還能用什麼不同的觀點看待這部作品?還有什麼不同的角度可以呈現他的作品?我不喜歡做跟別人一樣的東西,我想提出一些不一樣的東西。

《進擊的巨人:從黑暗到光明》第四個主題則是「眼神」,展出原稿著重漫畫裡的各種眼神(照片:大人的漫畫社)

《進擊的巨人:從黑暗到光明》第四個主題「眼神」(照片:大人的漫畫社)

跟你們說個趣事,我還沒跟別人提過。在這個展覽開始後,我與諫山創有個私人導覽,他非常喜歡這個展覽,很高興也很感動,然後他跟我說了跟妳們剛剛說的一樣的話:「你們(指策展人)在這裡呈現的角度,尤其是最後一個部分,真的非常創新,我都沒想過,真的非常有趣。」他也說,其實他非常擔心自己畫角色眼睛的方式,所以他想了很多要怎麼畫。他很感謝我們提出這個主題,非常有趣也很創新。

Q:為什麼展覽命名為《進擊的巨人:黑暗到光明》(L’Attaque des Titans:de l'ombre à la lumière

Fausto Fasulo: 這是個具有多重意義的命名。首先,作者一開始並不有名,也就是度過了黑暗到光明的時期。這是一句法文諺語,代表著一個人從默默無聞到成名的狀態。這是他的第一個漫畫連載,他開始連載的時候還很年輕,完全沒名氣,就像是在黑暗之中。然後他進入到光明的部分,他功成名就了,變成媒體寵兒、國際巨星。這是命名裡的其中一個想法。

另外的一層想法是:在《進擊的巨人》裡,角色也同樣地從黑暗中進到光明面。有些角色一開始看起來好像是壞人,但最後卻是比較正向的角色。有時候是相反的,我們覺得他們可能是好人,但在過程中卻變了。其中那種曖昧模糊的關係很有趣,於是,我就想把這個概念放進展名裡。

所以這個展名有好幾個意涵,有光明、有混沌。《進擊的巨人》系列漫畫也是一部持續在這兩者之間發展的作品,有時非常黑暗,有時又非常光明。這就是展名的想法。

《進擊的巨人:從黑暗到光明》展場(照片取自:大人的漫畫社)

Q:這個展覽從音樂、場景、展牆,甚至到腳踩的地板質感,都經過設計,感覺像是走進漫畫搭建出來的場景裡。為什麼想打造沉浸式的展覽?

Fausto Fasulo: 對,的確是想做成沉浸式展覽。我們想讓觀眾在物理上感受到《進擊的巨人》的角色在漫畫原稿中能夠感受到的。

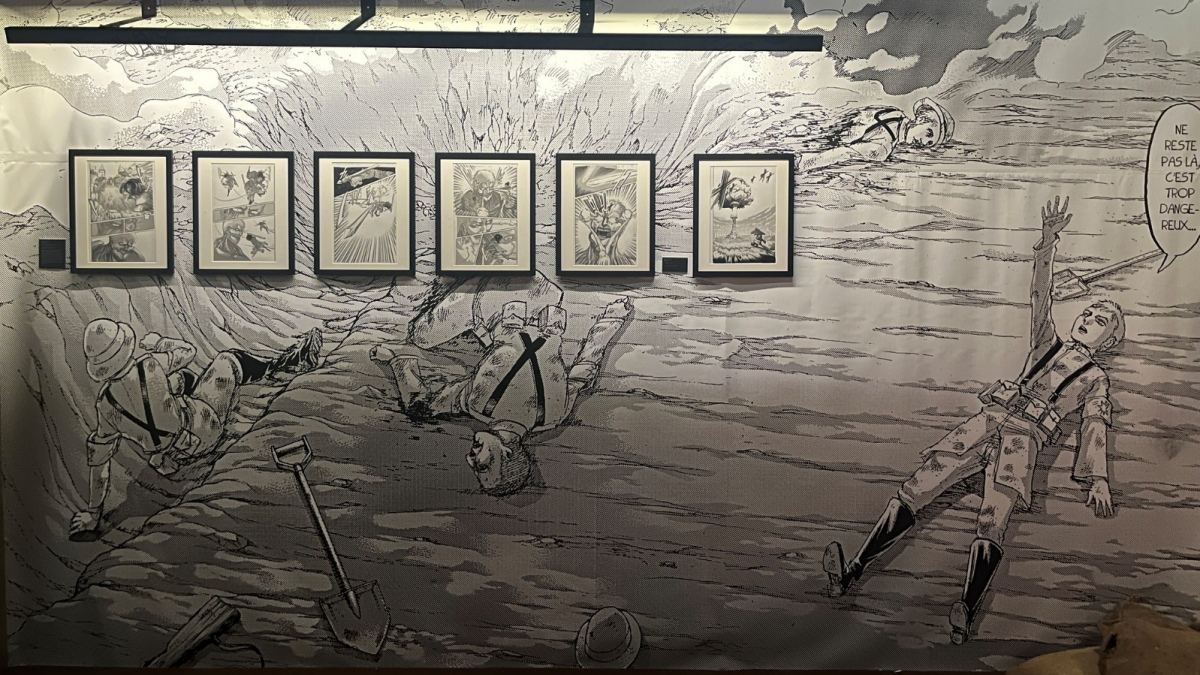

再說得明白一點:我們希望在三維空間裡,讓參觀者感受到諫山創在漫畫原稿的二維空間裡試著讓讀者感受到的,所以我們確實特別處理了地板的質感、牆壁的材質。這非常好玩吧?!比如說,你們看著一張掛著的漫畫原稿,裡頭的場景是沙地,然後腳踩著沙子,你們不會有同樣的觀看方式。如果你們看另外一張原稿,踩著另外的地板,那又會是另外一種觀看的感覺。

《進擊的巨人》展希望打造沉浸式展覽,從展間到音樂都兼顧參觀氛圍。(照片:大人的漫畫社)

《進擊的巨人》展覽現場,展牆再輸出大型畫作,氣勢宏大(照片:大人的漫畫社)

所以,環境會讓我們在每一次看原稿的時候,有不同的方式。我們希望讓參觀者實體上也感受到這件事。妳的觀察真的非常有趣,因為諫山創本人來看展的時候,也特別看了地板。他說這很有趣,當他自己踩著沙子看原稿的時候,他感受到的跟他在另外一個地上擺著其他東西的展間,感覺很不一樣。

Q:這部漫畫的動畫化也是很強勢的作品,但在展覽的現場,您用的音樂好像不是動畫音樂,而是原創音樂?

Fausto Fasulo: 對對對,這也是我最開始的企圖,就是不要挪用動畫中的音樂。

我們真的很想做一個非常非常不一樣的東西。

我自己有一些來自電影的音樂靈感,也知道一些很原創性的樂團,我希望能夠從中找到靈感。甚至有那麼一刻,我想是不是要使用其他電影的音樂?比如我很喜歡的電影《瘋狂麥斯:憤怒之道》,它的配樂作曲家叫Junkie XL。不幸的是,我們不能用他的音樂(笑)。但不幸中的大幸是,我們認識另一位作曲家,我跟他討論我想要的東西,希望有一些打擊聲、有一些人聲,希望展間的音樂能夠有點令人不安、焦慮。

我們的想法是希望每個展間有不同的音樂,讓參觀者每次都能有不同氣氛、不同的沉浸感覺。剛剛我們談到地板的質感,這也是同樣的道理。當有聲音在我們耳朵裡縈繞,我們就不會用同樣的方式看著原稿。我想聲音對參觀者是有影響的。就我所知,諫山創也很喜歡我們的音樂,他也很驚訝這是原創的,他認為我們的音樂非常讚!

Q:為什麼展覽只能展4天呢?這樣好可惜啊!

Fausto Fasulo: 其實我們也希望能夠展更久,但想在法國找到其他可以展出的地方,這件事很複雜。理由其實很簡單,因為安古蘭的展期常常決定得很晚,我們等日本出版社那邊的回覆,有時候也等到很晚。像是這個展,我們得到講談社的答覆時已經是7月了,幾乎很難再談到法國其他地方可以接續著巡迴展。巡迴展需要系統規劃,需要更長的前製期。但只展4天確實好可惜喔。(笑)

展覽最後一區的氛圍,牆上也有巨大的巨人(照片:大人的漫畫社)

Q:諫山創最喜歡展覽的哪個部分呢?他是否有跟您聊過?

Fausto Fasulo: 關於戰爭的那個部分,佈景讓他非常驚艷。他非常驚喜的部分,則是最後一個主題「活生生的眼神」。

Q:那最打動您的眼神是哪一種?

Fausto Fasulo: 我覺得他的構圖夠完美、夠純正,讓我們看作品時會產生一些很複雜的情緒。在某種程度上,他能夠透過描繪眼神、描繪對看的方式,來述說活生生的角色、述說悲劇。有時候,看著那個眼神,你會看到某些極為悲傷的東西,但又非常令人不安。或者,你會看到一個不安的眼神,但又憐憫。

這是諫山創很強的部分,他能單純地在角色的眼神上下功夫,在他們對看的方式上琢磨(而不透過對話),就能讓我們感受到角色的內在。這些角色有時候只透過眼神表達,這真的很強。

有些畫面上,他不用畫巨人的身體,去呈現巨人超巨大的體積與身高,他只是簡單地用俯視方式畫,然後其他角色往上看他,我們就會看到這個角色在看著一個比他還巨大的東西。而這個比他還巨大的東西,作者利用的是他的臉部而不是身體,讓臉佔據整個頁面,就可以讓讀者感受到巨人的巨大。

有些畫面上,諫山創不用畫巨人的身體呈現巨人超巨大的體積與身高,只是簡單地用俯視方式畫,然後其他角色往上看他,讀者可看見角色看著比他還巨大的東西(照片:大人的漫畫社)

《進擊的巨人:從黑暗到光明》展場(照片:大人的漫畫社)

Q:策劃展覽過程,您是否更清楚諫山創為什麼畫下《進擊的巨人》?

Fausto Fasulo: 他是個有趣的人。在漫畫節的大師班裡,我是主持人,他說了些有趣的東西,他說自己只是單純想要畫一個娛樂性的故事。他最初的意圖,並沒有政治意涵或哲學想法,他只是單純想要畫一個有巨人的故事,巨人也沒有什麼隱喻,就是巨人攻擊人類。原始的想法真的很基本,是可以很奇觀、娛樂的。但隨著時間的推進,作品變得越來越豐富、越來越縝密,自然而然,他所創造出來的神話也開始變得越來越深。

就我個人的意見——而不是諫山創的——為什麼《進擊的巨人》會成功?因為這是一部很開放的作品。每個人都可以從中看到自己想看的,從中找到跟自己最為接近的想法或政治觀點。我們完全可以讀著漫畫《進擊的巨人》,單純地覺得它很有娛樂性,因為裡面有許多壯闊的打鬥場景,也有縝密的、精心設計過的巨人場面。但同時,我們也可以看到政治意味的訊息,從中看見一些隱喻、哲學,或是看到東西方神話的混合。《進擊的巨人》裡,擁有上述所有這些東西。

每個讀者都能佔有這部漫畫,並且創造出自己的東西。我想這就是《進擊的巨人》能成功的主要原因。

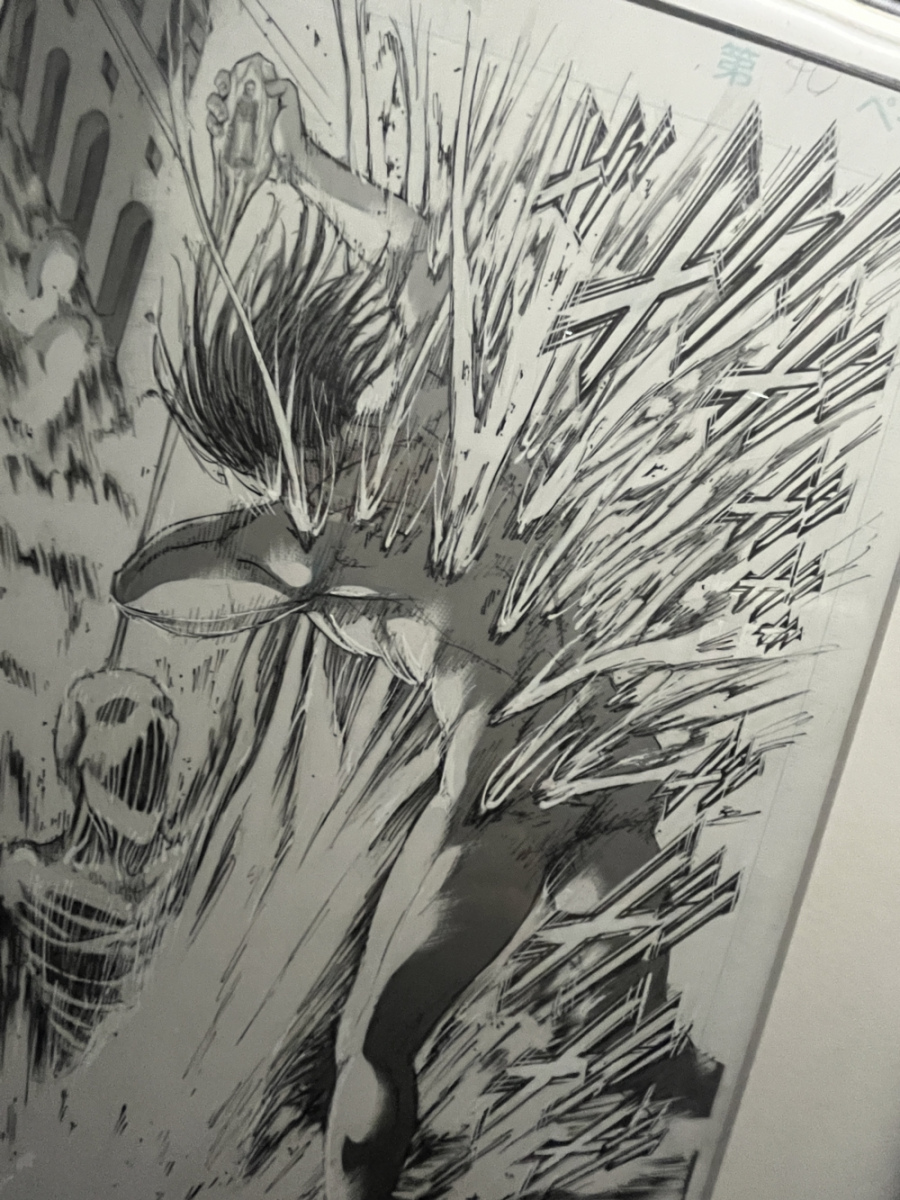

打鬥畫面使用的狀聲字也相當有意思,與畫面故事融為一體(照片:大人的漫畫社)

從原稿上可清楚看見作者的創作痕跡(照片:大人的漫畫社)

安古蘭漫畫節《進擊的巨人》特展,看到那隻立可白的腳掌了嗎?!這就是原稿才看得到的細節。(照片:大人的漫畫社)

Q:不知道這樣的變化,是否跟他的編輯有關係呢?

Fausto Fasulo: 我想這可能是雙方的。他的編輯川窪是最初挖掘諫山創的人,從頭跟著他創作,以及作品的發展、執行。我想這是一部集體的創作,諫山創創作《進擊的巨人》期間,有非常多的作品影響了他,好比電視劇《冰與火之歌:權力的遊戲》。他在紐約漫畫節參展時提到這件事,然後在安古蘭漫畫節的大師班又再度提到這件事。

我覺得,他與編輯都帶著著這部作品一起變動。他的編輯有推薦他東西,然後諫山創也接著回應給他。兩人之間有非常強的關係,也使得這部作品能獲得成功。

Q:許多讀者從這部作品中讀到「挑戰威權」的意涵,因此很被打動。您自己呢?這部作品最打動您的是什麼?

Fausto Fasulo: 嗯嗯,我也同意挑戰權威的部分,有這樣的詮釋滿正確的。

對我來說,《進擊的巨人》的確是一部講述「自由」的作品。角色們在尋找自由。我想這也是諫山創自己在找的東西,他也是一個想要自由的人。所以,透過他的角色——我必須說這還是我自己的意見——這或許是他想要讓讀者感受到的。我滿同意的。

Q:這部作品最後那句「我是自由的」的台詞,作為讀者,您怎麼看待它?

Fausto Fasulo: 我感覺,這幾乎是諫山創自己在說的話,他已經從某個東西中解放而自由了。

Q:是從連載中解放了嗎?

Fausto Fasulo: 對,我也是這樣感覺的!但這是我個人的想法啦,我不是很確定。我想,當他寫下這句台詞的時候,他或許這麼想的,可能是某種方式在說:「好了,我已經從連載解脫,我終於可以張開雙手了,我終於可以離開我的世界觀了。」●

展覽最後一區展出經典畫面,「我們是自由的」(照片:大人的漫畫社)

展覽外設計打卡拍照區,觀眾可嘗試模擬巨人的感受(照片:大人的漫畫社)

日漫電訊報7》日本AI輔助漫畫創作發展的昨日.今日.明日

2020年2月,「漫畫之神」手塚治虫在逝世31年之後,發表了「全新」漫畫作品《ぱいどん》……這其實是「Tezuka 2020」計畫的成品,希望探討AI輔助漫畫創作的可能性。具體方式是從手塚的漫畫作品拆分出角色臉孔與情節綱要資料庫,分別輸入AI生成上百種角色造型與故事大綱,再由專人評選,從中挑選出角色與故事之後畫成漫畫。當時圖像生成AI技術其實已經發展了好幾年,不過成品圖像的水準一直不易提昇,此計畫也有著提供更遠未來願景的意義。

沒想到就在一年之後,各式各樣基於不同機械學習模型使得生成水準大幅升高、開放一般民眾使用的AI圖像/文字生成服務群雄並起,「應用AI創作」轉瞬間就成為大眾面對的議題。有人熱切地研究應用,有人關注法律問題、質疑背後資料庫來源是否合法、是否剽竊,也有人完全拒斥AI應用的可能性,將其視為「犯規」、「偷懶」,甚至當起「AI警察」去抓畫家們是不是用了AI作畫。

一時間一百多年前那種攝影技術對繪畫藝術帶來的衝擊、人們爭論「攝影究竟算不算藝術」、「攝影會不會搶去畫家工作」的疑慮,好像又在AI生成技術面前復活了。也許這正是媒體藝術史學者以古為鏡開導大家的大好機會(或者至少藉此生成大量學術論文),不過這麼重大的觀念問題不在本文的範圍內,在此還是希望從實務層面,回顧一下生成AI服務興起之後,日本漫畫界有過怎麼樣的應用。

➤探路者回報:AI生成漫畫試行盤點

首先,雖然有大量的圖像生成服務,但並沒有出現「生成漫畫」這樣的功能。所有的AI都是以「單幅圖片」做為成品,即使輸入一頁頁的漫畫,AI也只是將其視為一整張的繪畫去理解,沒有辦法明瞭漫畫的框格文法與表現方式,產生不了漫畫作品。

漫畫應用框格變化、在寫實表現與符號表現自由來去的獨特視覺語言,處理起來可能比(目前已經有一定成果的)影片生成技術還要困難。畢竟電影等影片作品就是在一個固定框格大小的螢幕上播映,而畫面上物件風格(真人演出或動畫卡通)也很少在單一作品內跳躍式地變化。

因為如此高度的困難,日本漫畫界幾乎沒有任何正式的AI生成作品發表。目前唯一正式出版、完全運用圖片生成AI技術製作的漫畫單行本,只有漫畫編劇Rootport的《Cyberpunk桃太郎》。漫畫裡所有的畫面都是使用生成服務「Midjourney」產生,然後放入漫畫的框格對話、加上速度線、狀聲字等漫畫表現而成。

這部作品本來是作者在去年(2022年)8到9月之間在網路上陸續發表的戲謔試驗之作,同時開了桃太郎童話與cyberpunk經典作品典故的玩笑。與其說是作為完整的漫畫成品,更像是為AI漫畫製作可能性設下一個里程碑。作者在後記當中,也不諱言圖片生成上存在著各式各樣的問題,有許多是目前仍未能解決的。

這部作品之外,當然還有許多網友嘗試著AI漫畫創作。這些網友都是程式等技術背景,沒有漫畫創作經驗,漫畫創作只是其探索圖像生成創作可能性的一環。每個人摸索的流程也各不相同。花笠萬夜用ChatGPT討論出故事點子、分頁綱要與台詞,然後生成需要的畫面剪貼進框格(註1);852話把要點放在模擬黑白印刷的線條與網點質感上面,先大量生成角色之後再依照可用的圖片拼貼出漫畫,不特別堅持故事內容(註2);安野貴博是手繪做好分鏡之後運用多種新的生成功能反覆修圖、逐格完成(註3)。

他們在各自的創作筆記也寫下了對成果的檢討:

安野貴博特地委託職業漫畫編輯幫忙審稿給意見,獲得的反饋包括「表情的情感都過度誇大,容易給人幼稚感」、「角色的身處位置、相對位置關係不明」、作者分鏡時為了便於AI作畫,避免太複雜的構圖,導致「臉部特寫過多,應該多用些遠鏡頭」、「角色彷彿都似曾相識,缺乏獨一無二的視覺特性」等等。

從這些作品的尚未成熟可以看出,圖像生成技術從單純的「圖片」生成到「漫畫」生成,還有許多問題需要解決。最終來說,讀者並不會因為一篇漫畫是「AI生成」就被吸引投入,反而當技術成熟之後,讀者根本不會意識到一部作品是否為「AI生成」,作品本身的精彩與否,依舊是終極關鍵(註4)。

➤成為御茶水博士:AI應用的探索與願景

漫畫業界當前能夠立即投入應用的,還是非圖像生成的文字生成AI領域為主。最能解決業界當務之急需求的功能,就是漫畫的多國語言翻譯。三年前首次發布、專門針對漫畫翻譯的服務「Mantra Engine」近來應用文字生成AI技術的大型語言模型(LLM)大幅提昇較冷門語言的翻譯正確性。本月已經受到集英社漫畫app「MANGA Plus」採用,用在《航海王》、《SPY×FAMILY》的越南語翻譯上,在既有的人工翻譯服務之外提供支援。

使用大型語言模型最熱門的文字生成服務「ChatGPT」也由「少年JUMP+」編輯部與科技公司合作客製,成為專門支援漫畫家創作的對話機器人免費服務「Comic-Copilot」,希望可以協助漫畫家構思點子、故事、潤飾對白、評鑑作品大綱,甚至聊天激勵……今年5月初公開後因為太過熱門,6月就改為限制日本地區使用並且要註冊會員了。開站至今不過三個月,還很難具體看出對漫畫創作者帶來怎樣的助益,不過或許可以擴大視野,觀察母體程式ChatGPT有沒有為其他各種文藝創作類型帶來幫助(例如前面提及花笠萬夜的案例)。只是這也超過本文能概括的範圍了。

有些科技在恰當的時機可能將門檻一躍而過——例如這次猝不及防的生成AI熱潮。有些科技可能彷彿可以望見目標卻遲遲到達不了——例如各種科幻名著裡,想像21世紀初就該普及量產的人形機器人。除了科技本身的技術問題之外,還有法律問題、收益分配問題、演算資源問題、成本問題、企業獨占問題……等等。當這些問題一一解決之後,「AI輔助漫畫創作」的願景才會真正到來。在此之前,我們必然要見證更多的混亂與實驗試探,不斷地探索下去。

今年七月,由手塚治虫長子手塚真擔任總監的「Tezuka 2023」計畫宣佈再次挑戰AI輔助漫畫創作,這次要創作出《怪醫黑傑克》的全新篇章。回到三年半前,當「Tezuka 2020」引發AI創作的爭議時,手塚治虫的女兒手塚るみ子引用了《原子小金剛》主角小金剛的機器人創生緣起(註5),來闡釋對AI未來趨勢的態度:

註釋

(文章授權轉載自「CCC追漫台」,原標題與連結:〈日本AI輔助漫畫創作發展的昨日今日明日〉)

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

【日漫電訊報】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量