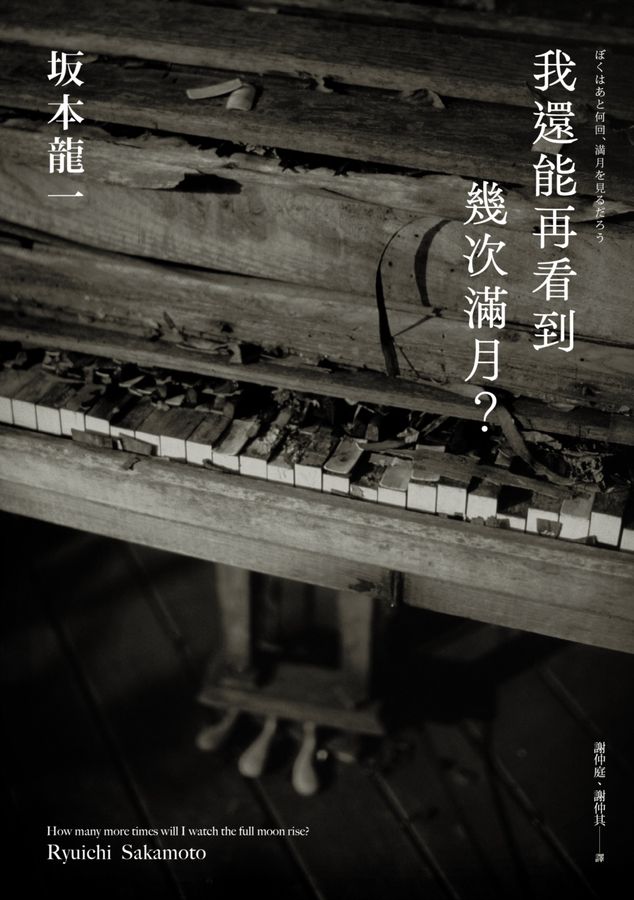

現場》死亡只是月亮又一次的盈虧:詩與坂本龍一《我還能再看到幾次滿月?》講座

廖偉棠在開場時坦白,他非常喜歡坂本龍一,所以起初聽聞教授死訊時難以消化,直到讀了《我還能再看到幾次滿月?》,他才再次從坂本身上得到許多力量。「我還能再看到幾次滿月?」這句話雖是倒數計時,聽來悲觀,但也讓廖偉棠想到感恩:「我們人生這麼短暫,我還能看見這麼多次滿月,真是很了不起,比看不到還是要好很多。還能看到滿月、能聽到坂本龍一的音樂。」

➤時間、音樂與詩

身為詩人的廖偉棠,在讀《我還能看見幾次滿月?》時記下記號之處,都是坂本提到詩的地方。在這次講座中,他也引述書中提到的詩作並詳加說明分析,從教授的讀詩軌跡,看見死亡跟生命帶給坂本的變化。廖偉棠也補充,他在教授另一本書《音樂使人自由》中,讀到了「坂本龍一用音樂接住了地球的墜落」,他本來沒發現,但這句話其實是致敬德語詩人里爾克(Rainer Rilke),而里爾克也是坂本在書中提到的第一位詩人。

坂本在書中引用里爾克的詩集《時間之書》,詩中寫「時間傾斜」,讓坂本感受到了時間的無形與流動。時間是坂本創作的核心,但不同於傳統音樂家對時間感的強烈控制,坂本描述自己其實「缺乏時間感」,或許正因他對時間的想像並非線性,使得他的音樂帶有詩文一般、具有廣闊空間的自由。

從里爾克的詩作裡,坂本解讀這位修士聽到了教堂鐘聲而感知到時間。而聯繫著敲鐘與時間的,就是「聲音」。晚年的坂本致力於收集可見之物的聲音,將自然的聲響融入音樂、讓庭院中歷經風霜雨雪的鋼琴發出聲音——時間以這些形式進入坂本這位藝術家的心中,再反饋出來成為他的音樂。

廖偉棠形容里爾克是這本書潛在的神靈,坂本除了引用里爾克的詩,他的葬禮音樂倒數第二首大衛.席維安(David Sylvian)〈Orpheus〉,曲子寫希臘神話中的奧爾弗斯,里爾克最有名的一首詩就是〈致奧爾弗斯的十四行詩〉。

在這首詩中,里爾克想傳達的是:「即使我們不能逆轉死亡、不能救回死去的愛人,但當我們用音樂在跟這個世界說話時,我們已經懂了死亡的意義,我們已經超越了死亡。」坂本在這本自傳中,最重要的就是如何學會死亡、如何跟自己的死亡握手言和。

里爾克傳達的生死觀,當中還有種認為命運是神所安排好的宿命論,但里爾克又進一步的超脫——「如果我們是神的工具,我們寧可成為神的樂器。里爾克的想法就是,我們要用一生來學會愛,學會苦難,學會死亡,就是為了成為這一把自由的琴。在所有的不自由之中,音樂是最自由的。」廖偉棠相信教授也接收到了里爾克的這種超脫與自由。

同樣是談生死,坂本在書中也多次提及俄國詩人阿爾謝尼.塔可夫斯基(Арсе́ний Тарко́вский)。在〈LIFE, LIFE〉裡,坂本讓大衛.席維安朗讀塔可夫斯基的詩句,詩裡寫母愛、寫相遇、寫生命的延續、寫事物消亡,但還有一些東西不滅。廖偉棠推論坂本之所以反覆提及塔可夫斯基,是因為他們都在深思這個步步逼近的死亡究竟是什麼。

➤死亡與災難他都要接住

廖偉棠認為坂本龍一更大的人格魅力,在於他對現實的介入。坂本向來不忌諱談論他的政治立場,他反核非戰,也用自己的影響力帶來改變。坂本與吉永小百合合作朗讀原爆詩,也曾跟福島震災詩人和合亮一合作演出。但坂本在書寫現實也曾遇到困難,其中影響他最深的災難就是九一一事件。他無法解決藝術倫理的難題——要以災難為主題創作時,要如何不被說是嗜血跟巧言令色?

為此坂本有段時間失去了創作慾望,直到在街頭聽到流浪漢彈奏披頭四的音樂,他才釋懷。廖偉棠形容:「他用音樂跟恐怖主義較量,既然你在製造死亡,我就把它都接住,把它抱緊,讓死亡變成溫暖的東西,一個我們可以去理解的東西,這就是坂本龍一想到的辦法。」

坂本對災難總是不斷進行反思,最打動廖偉棠的就是他與三一一海嘯鋼琴的相遇。原本,坂本認為這台鋼琴音調已經不準了,但後來彈奏時,他領悟到,所謂音準其實是人類定義的,會不會其實大自然的音準才是真正的音準?

廖偉棠延續著里爾克的訊息,人就像神的樂器,那麼這個樂器的音準,是我們自己調適它?還是交給大自然去調適?說到這裡,廖偉棠分享讓他讀了對死亡再無恐懼的一句詩,是陶淵明的「縱浪大化中,無喜也無懼。」跳到大浪裡獲得自由,就如同這台鋼琴被海嘯帶走,縱浪大化了,又回到坂本面前,帶他去思考自身的音準。其實,不是坂本救了這台鋼琴,而是這台鋼琴救了坂本。

➤「蝴蝶墜,其聲轟隆,冰凍時」

在鈴木正文的代後記中,收錄了數則坂本龍一最後的日記,當時他已重病,日記僅有短短幾句。但這些簡短句子中,仍可以看到坂本強大的生命力。他寫到他看賈木許(Jarmusch)執導的電影《派特森》(Paterson),對法蘭克.奧哈拉(Frank O’hara)與威廉・卡洛斯・威廉斯(William Carlos Williams)這兩位詩人感興趣。

廖偉棠解釋,這兩位詩人如何寫享受食物的愉悅,為坂本帶來寬慰。在生命最後,坂本提到富澤赤黃男的俳句:「蝴蝶墜,其聲轟隆,冰凍時」,廖偉棠指出這首詩不但是一個人對生命的體悟,還有對生命的挑釁性。蝴蝶是一種無聲的生物,在冰河時期萬籟俱寂,如果有一隻蝴蝶出現了,牠會為這個寂靜的世界帶來一點點聲音。這也是一種死亡的境界。有別於講座中提到的其他德語、俄羅斯詩人,坂本在最後回歸到日本對死亡的領悟,而這個死亡當中傳達了「一點點聲音」。

不同於西方對於月亮總有陰性、幽暗的負面性,在日本神話傳說中,月亮可以令人獲得永生、再次誕生的機會,因為月亮總是陰晴圓缺。這也啟迪了大家對死亡的信念——死亡不是終結,死亡只是月亮又一次的盈虧。這時候再回頭看《我還能看見幾次滿月?》,感動又多一層,「既然你已經看過這麼多次滿月,你應該知道你的人生、你的生死,就跟月亮盈虧一樣。」

廖偉棠特別找出坂本書中的一段記憶,他曾在即興演出的曲與曲之間不經意回過頭,從希臘神殿的柱子中看見月亮的身影。20幾年前這樣微小的畫面,坂本龍一卻一直記著——那一剎那,月亮在告訴他,音樂是怎麼回事;而過了20多年,月亮再次告訴他,生命是怎麼回事。●

|

|

|

作者簡介:坂本龍一 1952年出生於東京,東京藝術大學碩士。 |

快報》文化部推動優化圖書採購,加碼補助21縣市借閱電子書無上限

文化部今(5)日辦理擴大數位閱讀及優化圖書採購機制記者會,行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲及21縣市文化首長共同宣布,9月起讀者借閱電子書將「無上限」,其中彰化縣原本礙於圖書採購的合約問題尚未加入,也在今天會前表達將盡全力共同響應。文化部長史哲表示,文化部推動公共圖書館配合保障出版社獲得定價7折以上「優化圖書採購」前提,文化部加碼補助「電子書計次借閱無上限」,除了讓讀者閱讀不再受限,且每一次借閱將支付作者及出版社9元收入,期盼達成「保障實體出版永續」及「促進數位出版發展」目標。

行政院副院長鄭文燦表示,史哲上任以後一直希望文化預算能以總預算的1%為目標,113年文化部公務預算加計前瞻計畫達298億,成長32%,其中包含文化資產保存的歷史五期共編列159.44億,創歷期最高;關乎臺灣文化內容發展的文化黑潮計畫4年獲編100億、首年30億,將全面照顧文化藝術6大面向。

鄭文燦說,自己擔任桃園市長的經驗,總共規劃23座公共圖書館,還曾經獲得「圖書館貢獻獎」,圖書館可以說是一個城市文化生活的中心。此次電子書計次借閱上限打開,將使「市場更蓬勃、閱讀更有價」;同時,藉由以圖書優化採購作為前提,保證出版社獲得定價7折以上價格,更可避免削價及劣質書籍成為圖書館的購買主流,對紙本圖書、電子書有雙重效益。再加以文化成年禮金從今年18-21歲適用,到明年常態化16-22歲,相信更能帶動文化消費及圖書市場,「今天只是開始,期盼黑潮計畫,壯大臺灣以自己為文化主體的出版事業」。

文化部長史哲表示,面對數位浪潮,出版產業受到極大衝擊,對於保持出版的文化價值,「政府應該出手」。文化部今年以新開出的3朵小花支持出版業,包含以疫後振興預算首先開啟的文化成年禮金,至今45%用於購書,亦即明年常態化以後,將有約9億元在出版產業進行消費,「這樣的規模已等同發圖書券」。而此次提出的圖書優化採購則從2016年前文化部長鄭麗君訂定採購應注意事項,開啟了最有利標的第一步,到如今在不影響圖書館購書,而由文化部補助行政費用的情況下,更進化讓出版社保證獲得7折以上價格。

再加以擴大電子書借閱計次,從過去各縣市購買、租用、計次電子書預算總共僅5000萬左右,文化部擴大加碼投入1億元「全數用於計次點數使用」。史哲說,施政常常是蘿蔔與棒子並用,但此次的政策可說是「只有蘿蔔沒有棒子」。史哲也說,除了公共圖書館讀者可以無上限的按次借閱電子書,也邀請學校端的「生生用平板」共同使用,「相信1億元不會用不完,反而要擔心可能很快就會用完」。

遠流董事長王榮文則說,期盼擴大電子書計次借閱及優化圖書採購「擴大再擴大、優化再優化」,透過文化部的力量,未來所有公務機關、各級學校都能用7折的價格進書,而不用擔心違法;而現在1億元的擴大計次電子書可以提供給將近1000萬人閱讀,未來也許擴大到2.4億元,就可以給2000萬人閱讀,如此,相信出版社一定能持續獲得生機。

近期以《八尺門的辯護人》在影集獲得廣大迴響,書籍連帶大賣的鏡文學總編輯董成瑜則說,閱讀使我們成為有遠見、有視野、有想像力的人,透過政府大力推動閱讀,「過去沒有資源的成人、小孩可以閱讀更多的書」。

史哲表示,公共圖書館採購保障出版社獲得定價7折以上及電子書計次借閱,從2014年高雄市政府率先推動,到如今推行到全國各縣市,「這條路走了將近10年」。今年初,出版界面臨更甚過以往的電商流血折扣戰,因而提出「圖書折扣秩序制」倡議,文化部仔細傾聽出版界心聲,除再度重啟圖書定價制研究,更與數位部共同協力促成出版業及電商業的平台會議,並進而促成雙方建立常態性溝通平台,持續對話與合作。

【延伸閱讀】 現場》電商書價折扣惡戰,出版、通路與讀者各表立場,文化部:擬短期解決方案,未來朝立法進行

同時,文化部深知圖書折扣秩序涉及的不僅是立法,還攸關消費者的接受程度、出版業對於銷售策略的共識,「共識的建立、立法的速度可能追趕不上出版產值的消退」。因此,文化部在補助各縣市擴大電子書借閱計次的思維中,首先要求各縣市承諾公共圖書館進行圖書採購時,必須保障出版社實際獲得定價7折以上價格。史哲指出,「這是以行政引導在公共圖書館實際達成圖書折扣秩序的重要一步」。

面對出版產值衰退,除了對於圖書折扣的止血,其二的考量則是各個產業都必須正視的數位轉型風潮。依出版產業營業銷售額分析,臺灣數位出版的產值至2022年止,僅佔整體出版產值的4%;公共圖書館統計系統則顯示,2022年全國圖書借閱冊數達9417萬冊、電子書借閱則僅有933萬冊,僅佔紙本圖書的不到10%。只從這兩個數據或許已可解釋,國內數位閱讀的習慣及數位出版的產值都仍有大幅成長的空間。

史哲指出,「公共圖書館是提供公共化服務最重要的管道」,擴大數位閱讀的策略首先推動的是「電子書計次借閱無上限」。過去公共圖書館電子書採購以買斷式為主,將電子書如同紙本圖書以物權的概念採購,買1本電子書在同時間只能借給1個人,限制了數位出版可無限擴大傳播的優勢,同時也減少了作者及出版社獲得合理利潤的可能性,因此,不僅讀者的數位閱讀習慣培養速度緩慢,出版社在數位出版市場的商機也一直未能開展。

以1本300元的紙本圖書來說,在配合優化圖書採購保證出版社獲得定價至少7折,出版社可獲得210元(300元x70%=210元),若同時出版電子書並採計次式服務,則僅要在全國20縣市借出24次(210元/9元=23.33次),即平均1個縣市借出1次,即可回本。

再以近期影集熱映的《八尺門的辯護人》在臺北市立圖書館電子書借閱系統的數據為例,此本書同時有買斷及計次方式,買斷式部分,因為1本電子書同時只能提供1人借閱,以目前累積有298人預約的情況,若圖書館僅購買1本電子書,讀者至少必須排隊11年才能借到(298人x借期14天=4172天、4172天/365天=11.4年),但在計次式服務以後,同一時間298人都可以閱讀此書,作者及出版社在單一時間點就可獲得至少2682元(298人x9元=2682元)的收入。

文化部指出,電子書計次借閱目前在各公共圖書館雖然已有推行,但受限於經費,讀者每月或每年的閱讀點數訂有上限,如北市圖每月每人僅限4本,並非真正的無限閱讀。因此,在擴展讀者數位閱讀及擴大數位出版市場的雙重考量下,文化部推出「擴大電子書計次借閱」,首年投入1億元「全數作為閱讀點數之用」,就直轄市投入購買的電子書借閱點數,文化部最高增加2倍,其餘縣市最高增加9倍投入。

史哲強調,「這不會是一次性也不只是單一的擴大數位閱讀政策」,首先推出擴大電子書計次式借閱,是希望藉由公共圖書館的公共性服務價值,培養讀者數位閱讀習慣的可能,使出版產業獲得合理利潤,進而對臺灣的數位出版及閱讀形成大規模的擾動。

文化部表示,9月起「擴大電子書計次借閱」正式上路,讀者在全國21縣市公共圖書館借閱電子書將不再有上限,鼓勵所有讀者一起註冊,加入數位閱讀行列,讀好書挺出版,以每一次的數位閱讀,實質支持作者及出版社。同時,文化部也將持續聆聽出版產業意見,並以文化成年禮金、創新書市、優化圖書採購,以及其他擴大數位閱讀的策略等,支持作者、出版社及通路端,全面性協助出版產業鏈振興。●

➤點擊圖片,了解更多「擴大電子書計次借閱」內容:

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量