童書書房》愛馬仕 X 100%ORANGE出品繪本,點出品牌馬具用品淵源,及其他藝文短訊

【跨界合作】

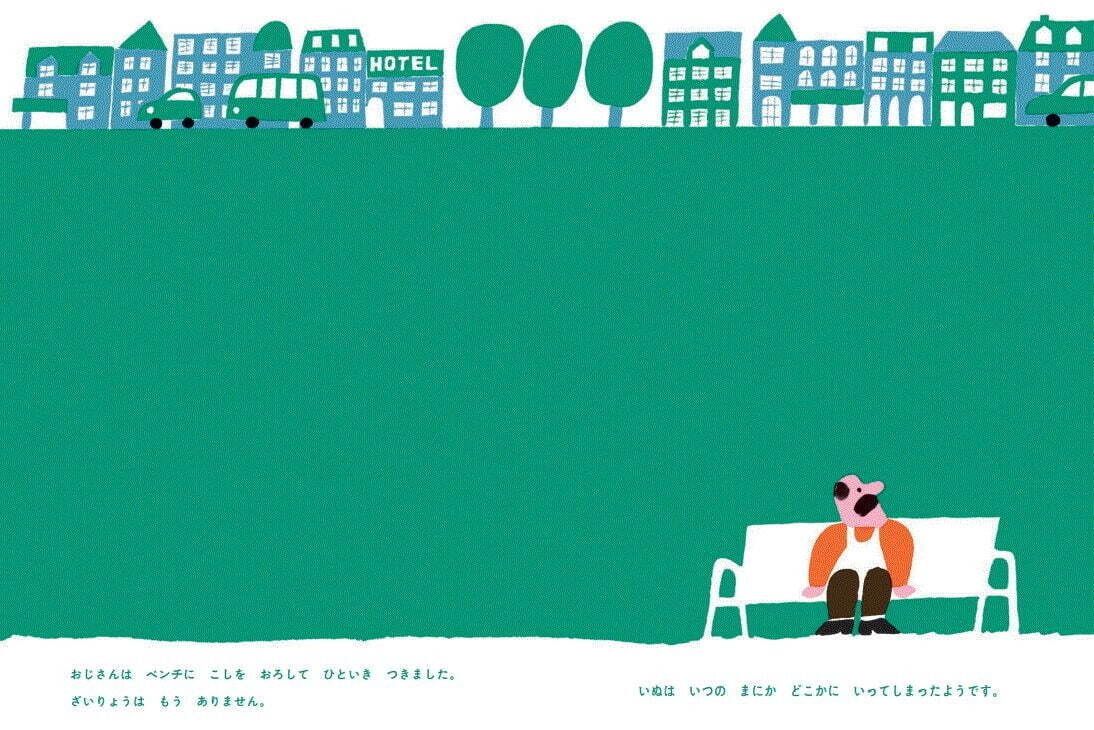

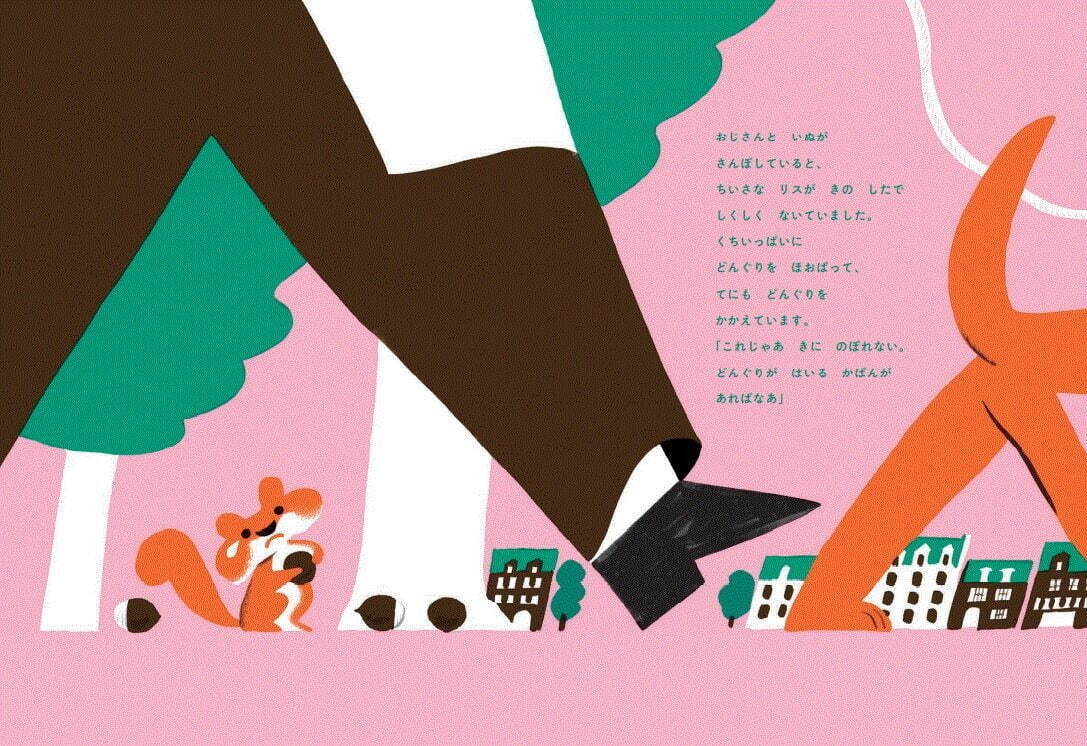

■繼LV之後,另一個精品品牌愛馬仕也推出繪本——《おさんぽステッチ》(散步路上的一針一線)。故事主角是一位手藝靈活的工匠,某天突然接收到一隻狗的請託,要工匠做個項圈給牠。拗不過狗狗的請求,明明專業是製作馬具的工匠叔叔不但做好了項圈,還帶著狗出門散步去了。一人一狗在散步路上遇到愈來愈多動物,而且每隻動物都有小麻煩需要解決,工匠該怎麼辦呢?

製作此繪本的是及川賢治與竹内繭子的創作雙人組「100%ORANGE」,他們的名稱以及繪畫風格和愛馬仕的經典橘搭配再適合不過,而作品內容也點出該品牌以馬具、馬術用品起家的背後淵源。價格不到日幣3000元的繪本,或許是最親民的愛馬仕商品了吧。

■日本的城崎溫泉不僅是度假勝地,也曾出現在文豪志賀直哉以及與謝野晶子等人的作品中。當地的「書與溫泉」宣傳計畫請來當代知名創作者如湊佳苗等以城崎溫泉為主題創作,曾出版《貓熊澡堂》的創作雙人組tupera tupera也在此列。他們從溫泉區的「聲音」得到靈感,在2020年推出繪本《城崎ユノマトペ》。

打開木屐造型的書封拉開摺頁,溫泉區的風情一覽無遺。繪本出版隔年,當地的錦水旅館按照《城崎ユノマトペ》的內容,將館內的家庭房「白群」改建為繪本主題房,採用繪本中的螃蟹等動物來裝飾牆壁、吊燈,增添童趣氛圍。負責的室內設計團隊Wasabi還主張「讓旅客入住後用身體感受繪本」,在房中設計隱藏隧道、低矮小門等特殊設計,讓喜歡活動的大人小孩都可以鑽進鑽出,一邊爬行一邊發現繪本中的圖畫。如此特殊的繪本房「白群」,入圍了今年的日本空間設計賞。

【新書問世】

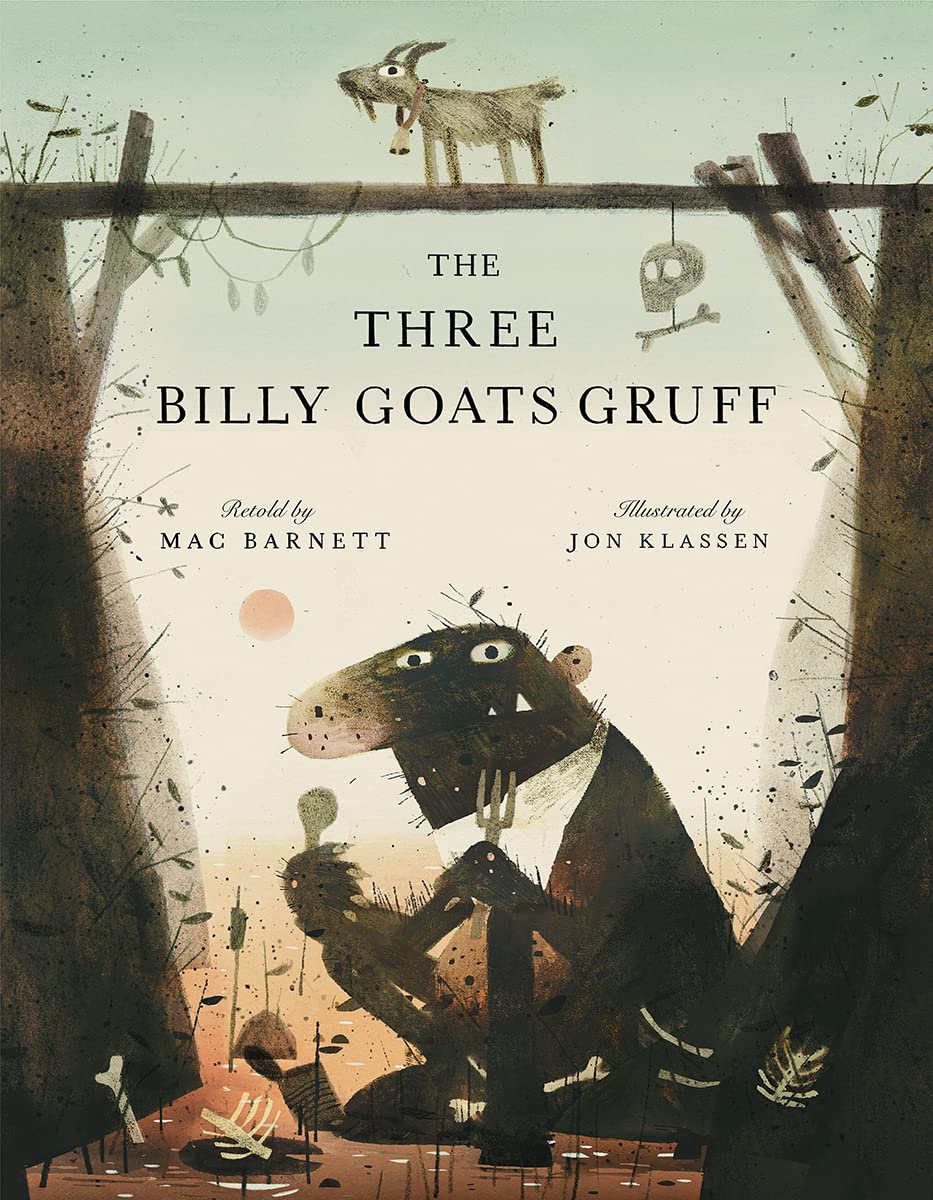

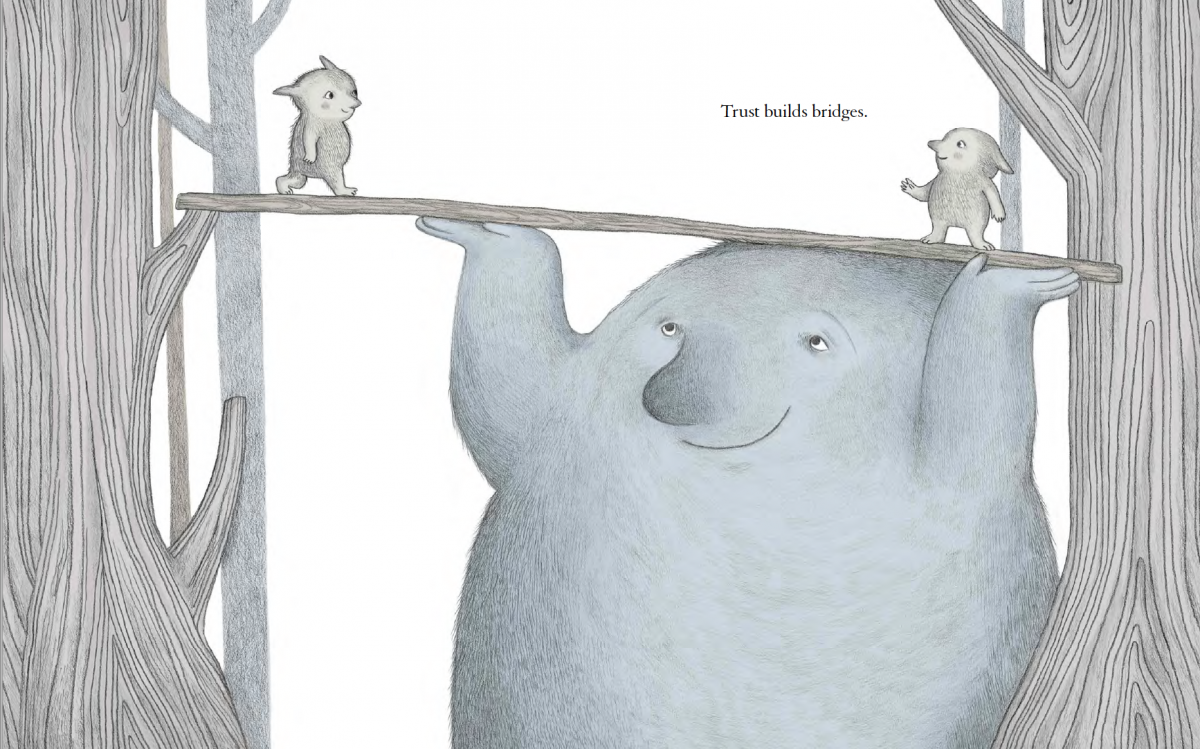

■童書界的黃金拍檔麥克.巴奈特(Mac Barnett)和雍.卡拉森(Jo Klassen)繼《一直一直往下挖》之後再度合作,改編三隻山羊過橋的經典童話,推出新繪本《The Three Billy Goats Gruff》。故事主軸沒有偏離原來的故事太多,一樣有三隻羊想過橋到懸崖的另一邊吃草,殊不知橋下有一隻餓太久的擋路山怪。頭兩隻羊被抓住時都說「先別吃我,吃我哥吧,他更大更肥,而且待會就來了。」好騙的山怪急著吃到更多肥羊肉,就這樣放過了牠們。等到第三隻羊來到橋邊,沒錯,的確來了一隻很大的山羊⋯⋯但最後山怪還是沒吃到半口羊肉,為什麼呢?詳細請看書中解答。

■童書界的黃金拍檔麥克.巴奈特(Mac Barnett)和雍.卡拉森(Jo Klassen)繼《一直一直往下挖》之後再度合作,改編三隻山羊過橋的經典童話,推出新繪本《The Three Billy Goats Gruff》。故事主軸沒有偏離原來的故事太多,一樣有三隻羊想過橋到懸崖的另一邊吃草,殊不知橋下有一隻餓太久的擋路山怪。頭兩隻羊被抓住時都說「先別吃我,吃我哥吧,他更大更肥,而且待會就來了。」好騙的山怪急著吃到更多肥羊肉,就這樣放過了牠們。等到第三隻羊來到橋邊,沒錯,的確來了一隻很大的山羊⋯⋯但最後山怪還是沒吃到半口羊肉,為什麼呢?詳細請看書中解答。

雖然是改編家喻戶曉的故事,新作依然迸發出創意的火花。例如山怪在橋底下等動物物過橋閒得發慌,就會創作羊肉料理打油詩自娛,洋洋灑灑寫出的菜色唸起來韻味十足,對照山怪實際上只能吃的「食物」(也就是牠的耳油和肚臍垢),突然讓人覺得山怪其實也怪可憐的。

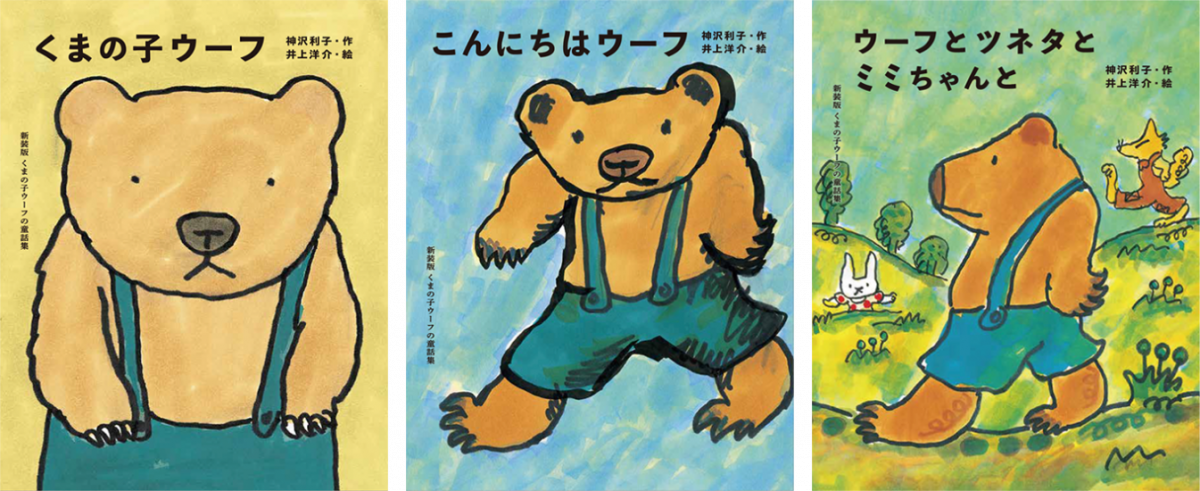

■高齡98歲的童書作家神澤利子,其1969年的作品《小熊沃夫》(くまの子ウーフ)自從發行以來,不但家喻戶曉,也改編成NHK的動畫。充滿好奇心的主角沃夫活潑好動,喜歡問東問西的可愛形象深植人心。不過在2019年,「神沢利子研究会」(性質接近同好讀書會)的成員發現,作家曾在1968年將最初的沃夫故事發表在雜誌上,後來卻沒有和其他作品一同集結成冊,年代久遠連作家本人也忘了這一回事。這幾篇失落的作品在今年得到重新出版的機會,並且跳脫原來的形式,配上插圖改編成繪本。原本為小熊沃夫故事書長期繪製插圖的插畫家井上洋介在2016年過世,新繪本繪圖改由廣瀨弦負責,一樣給人溫暖的感受。

■大受好評的野貓軍團再度推出新作《ノラネコぐんだん うみのたび 》(野貓軍團的海上之旅),這次野貓們離開陸地來到海上,在半夜乘坐小艇偷偷潛入汪汪的豪華遊艇。究竟野貓們這次又要進行什麼破壞計畫,事發之後牠們又要如何收場呢?海上之旅繪本問世,野貓軍團系列也邁向第10年的里程碑。這10年來雖然野貓軍團的故事幾乎都依循固定公式發展,但讀者依然熱烈支持,全系列熱賣超過250萬冊。這個月除了海上之旅繪本以外,還有野貓軍團的官方圖鑑《ノラネコぐんだん大図鑑》一同問世,收錄內容豐富,同樣也是野貓迷書架上不可或缺的一冊喔。

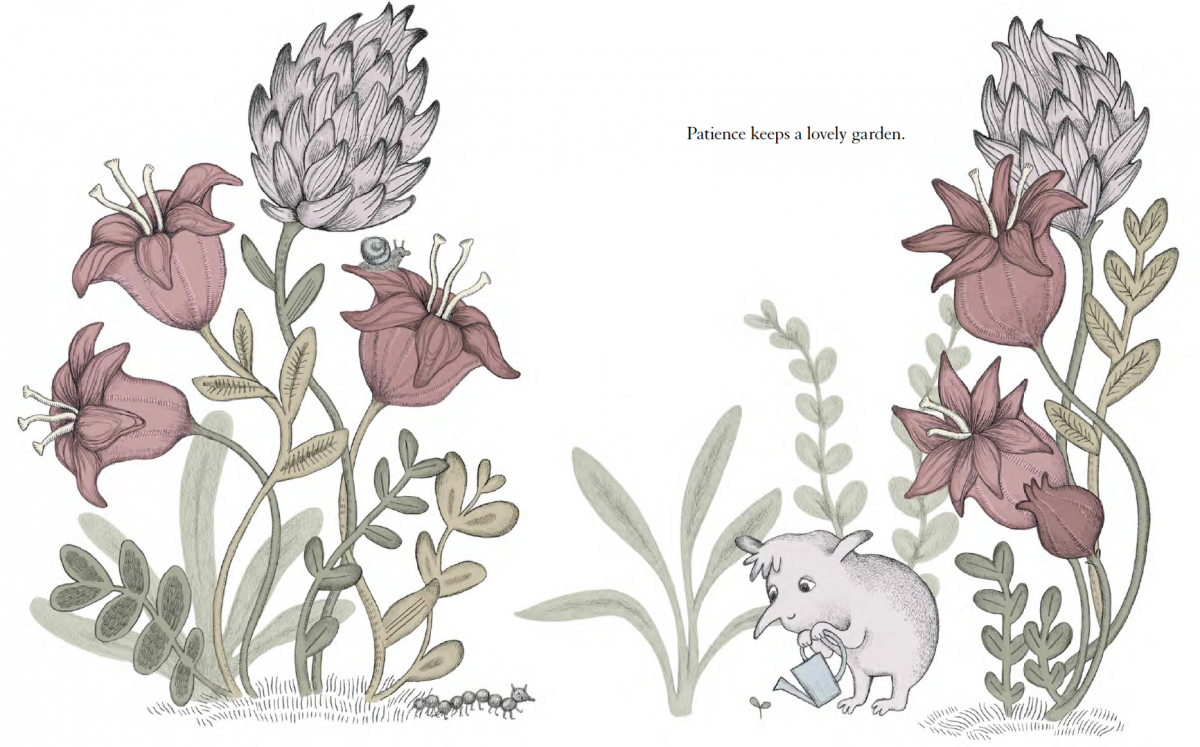

■波蘭繪本作家Tina Oziewicz和新銳插畫家Aleksandra Zając的作品《Co robią uczucia?》(What Feelings Do When No One’s Looking?)用簡單的文字和鉛筆的纖細筆觸,帶來觸動人心的作品。書中將抽象的情緒轉化爲灰撲撲、毛茸茸的小妖精——名為「冷靜」的小妖怪喜歡摸摸小狗,「不安」則是隨身攜帶鳥籠準備把自己關起來,「希望」會在上路前幫自己準備好一份三明治⋯⋯書中可愛的小妖精看起來很像嚕嚕米,也讓人聯想到桑達克繪本中的野獸。

據插畫家Zając表示,她其實也不知道自己為何會創作出書中的妖精造型,不過這種有點像動物、有點像野獸的外觀,就和人心深處的情緒一樣原始,充滿生命力。本書自從出版以來備受歐美好評,榮獲波蘭國際兒童圖書評議會(Polish Section of Ibby)評選為2020年度好書,去年發行日文版,今年終於推出英文版,譯者Jennifer Croft來頭不小,奧爾嘉.朵卡萩的作品《Flights》就是透過她的翻譯,榮獲2018曼布克獎。

【感恩節繪本】

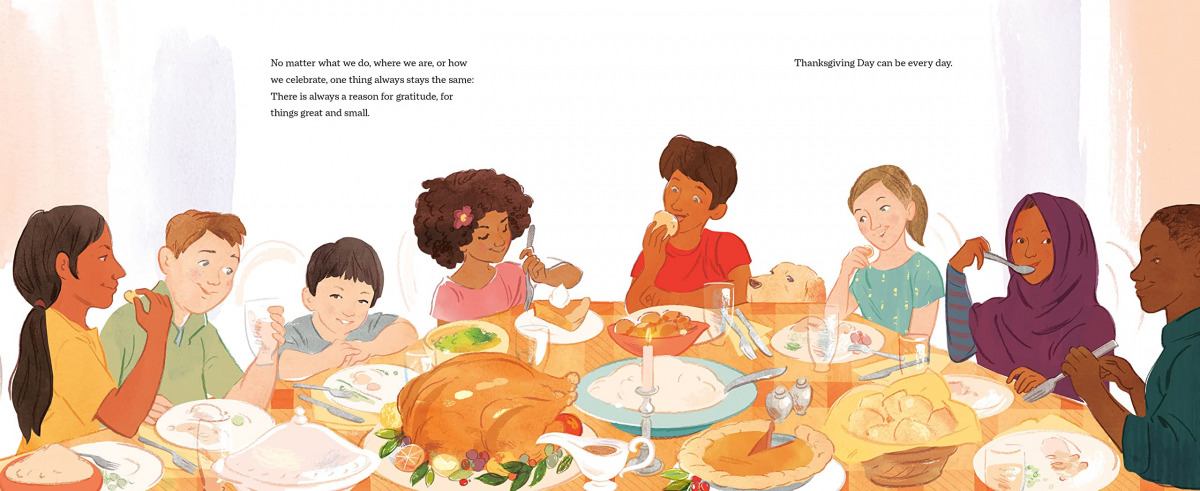

■在電商當道的今日,感恩節逐漸變成提醒消費者搶「黑五特惠」的日子,不過大家應該都還記得感恩節的由來——初到北美的清教徒得到原住民族人相助,度過凜冽的冬天,因而設宴款待族人。但族人又是怎麼看待這個節日呢?而感恩節這個原本只在新英格蘭地區慶祝的節日,如何變成全美的國定假日?請看以下兩本繪本的介紹

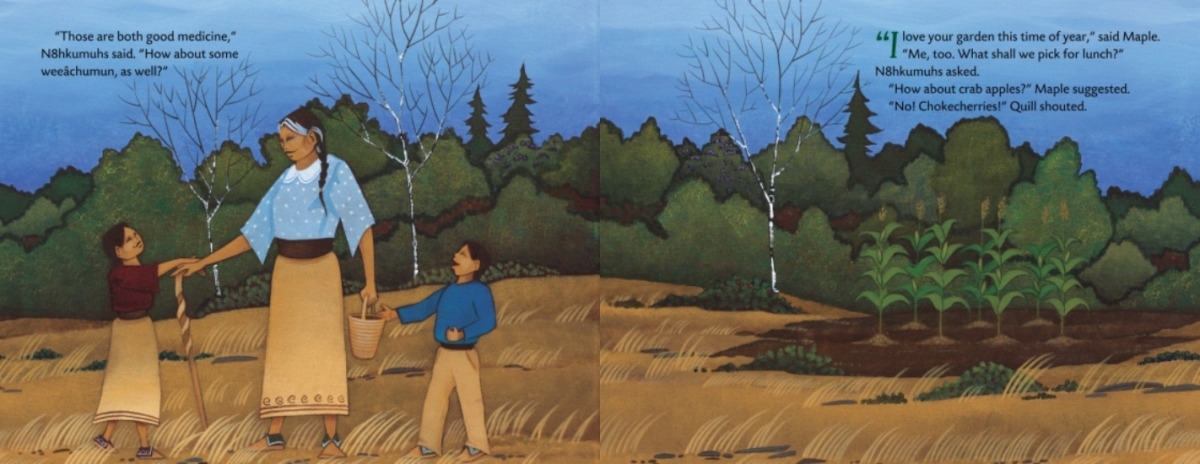

繪本《Keepunumuk: Weeâchumun's Thanksgiving Story》從Wampanoag族人的立場出發,解釋族人出手幫助新教徒的動機。書名中Weeâchumun指的是玉米,和豆子、美洲南瓜是Wampanoag族人口中的「三姐妹」,也就是該族的主要糧食。

書中提到,當初五月花號靠岸時,清教徒對新大陸一竅不通,住進族人荒廢的聚落,吃了他們要在春天播種的種子。玉米女神擔心來年的留種會被吃完,托夢要族人拿糧食救濟清教徒,還要傳授種植、收成的方式。等到該年豐收,清教徒興高采烈慶祝的同時,族人卻感到非常悲傷。因為族人之所以要和清教徒合作種植,並不只是因為女神顯靈,更是因為已有三分之二的族人死於其他歐洲移民帶來的傳染病。繪本提及荒廢聚落、懂種植的人去了靈魂的世界等情節,都是暗指這段黑暗的歷史。這件作品雖然感傷,但提供了不同的歷史觀點,而書末附上的相關資料和族人的食譜,讓讀者在吸收知識的同時還可以動手做料理,轉換一下沉重的心情。

■由於前述的北美原住民與五月花號的淵源,起初幾乎只有美國東北方的新英格蘭地區慶祝感恩節,各地過節時間不定,從10月到1月都有。至於南方各州可說是沒有過感恩節的習慣。在《Giving Thanks: How Thanksgiving Became a National Holiday》這本書中,可以看到感恩節慶祝規模的變化。19世紀的作家Sarah Josepha Hale從1846年起發起倡議活動,寫信請願要讓感恩節成為國定假日,結果歷時17年、政府輪替4任總統,Hale都沒有成功。不過1861年爆發的南北戰爭讓美國人民彼此對立,當時的總統林肯認為將感恩節設為國定假日,可以彌平戰爭帶來的族群創傷,於是從1863年起,感恩節成為全美共同慶祝的節日。●

話題》寂寞有名身後事,《蒙馬特之愛與死》導演陳耀成談邱妙津

10年之前,我還不知道邱妙津是何許人,反映了我雖然曾經是「文青」,但過去十多年來,因為電影工作,對港台文學變得非常隔膜。意想不到地,香港電台推出了「華人作家系列」,我有緣獲得委約拍了第一季中的《名字的玫瑰:董啟章地圖》(無知的我還知道董啓章是當前香港文學的健將!)。

為了拍攝《董啟章地圖》,我於 2013 年赴台,途中遇到與啓章同䶖的台灣名小說家駱以軍。訪談之中,豪邁、坦率、慷慨的以軍不只一次提起這位「邱妙津」。語氣是仰慕,惋惜,敬佩。這是我第一次聽到這位在巴黎英年自刎的台灣女同志小說家。但對於不熟悉的「自殺」作家的「文名」,我本能地有點懷疑。誰知道是否實至名歸?

不久之後,美國朋友從網上傳來《蒙馬特遺書》英譯本的資料。出版社是大名鼎鼎的《紐約評論叢書》(New York Review Books),被美國文壇形容為世界文學傑作勾尋的重鎮。不少我喜愛的作家是因為《紐評》再版而重生,像 Mavis Gallant、Renata Adler。

《紐評》把絕版書重刊的同時,亦委約新的譯本,例如重新推介以法語創作的俄國大作家Victor Serge。記得蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)曾為之寫了一篇新序,那是她逝世前最後的一篇宏文。當然《紐評》還出版了新編譯的張愛玲《〈傾城之戀〉短篇小說集》 ,及張愛玲生前極遺憾無法在美國出版的《赤地之戀》(Naked Earth)。

邱妙津竟然與張愛玲同時成為《紐評》書單上唯一的兩位近世的華語文學作家!難免令我很好奇,於是立刻找來中英文版的邱妙津作品。一看之下,非常驚訝,原來華語文壇出現了這位早夭的世界級小說家。

無獨有偶地,看到《蒙馬特遺書》扉頁引述的巴西女文豪克拉麗斯.利普科特(Clarice Lispector)短篇〈愛〉的同時,也遇到美國作家本傑明.莫瑟(Benjamin Moser)。他正在寫一本新的桑塔格傳記,要來訪問我這位美國大才女的中譯者及遙遠的友人(註)。而莫瑟之前極受好評的傳記,正是關於邱所引述的利普科特 《為何此世?》(Why This World?)。

利普科特在拉丁美洲早享盛名。邱妙津當年看的應該是法語版,那是因為她在巴黎第八大的老師艾倫・西克蘇(Hélène Cixous),曾經於法國及歐洲文壇大力推介這位巴西女作家。在英語文壇,近年則因為莫瑟的傳記及編譯之功,利普科特終於有系統地被引進。

莫瑟踏入我在紐約的客廳時,我彷彿感到一點來自邱妙津的隔世音訊。所以聞說港台即將委約拍攝新一季的「華人作家系列二」,我立刻寫了一個拍攝邱妙津的計畫書,很高興被接納了。之後是難忘的拍攝之旅。

首先需要聯繫的是邱妙津的文學遺產執行人賴香吟。香吟未看過我的電影,卻看過我為台灣麥田出版編譯的桑塔格的中譯書,大概因此而對我生出一點信任,概然應允參與。後來香吟解釋說,一個原因乃是:我是台灣社會及文壇的「外人」,應該可以較為客觀地探討邱的文學遺產。香吟是邱死前最後致電交代遺願的摯友,而我懵然不知,原來邱歿後的這許多年,她都不願正式接受有關亡友的訪談,遑論紀錄片拍攝!

香吟承諾參與之後,我拜讀了她感人的有關邱的自傳體小說《其後》。是把《其後》與香吟的為人與才情合賞,才體會到兩位女作家之間一段偉大的文學情誼。此外,我訪談的邱妙津舊友中,好幾位,包括駱以軍(他也寫了他追憶邱的幻異小說《遣悲懷》)在廿載之後談起邱妙津,都仍然泫然欲泣,真見證了邱妙津生死餘韻不絕的震盪。

然後,陸續遇上了一些難以想像的獨特的受訪者,例如《蒙馬特遺書》英譯者韓瑞(Ari Heinrich)。本來我以為是與一位在加州大學聖地牙哥分校(可能是男同志)的猶太裔教授通訊,結果某次電郵中,韓瑞給了我他的訪問連線,其中有關他的「過渡」(transition)經歷。「過渡」是指性別過渡——他開始翻譯邱妙津時還是女身,譯畢時已經成為男人。

在他傳给我的書評之中,我發現其中一篇來自艾琳.邁爾斯(Eileen Myles)。邁爾斯是近年美國媒體中燦亮奪目的女(同志)詩人,她把邱妙津與亨利.米勒(Henry Miller)及葛楚.史坦(Gertrude Stein)等美國名作家相提並論。接受我訪問時,又把邱與卡夫卡仰慕的瑞士作家瓦爾澤(Robert Walser)相比。最後,我前往巴黎拍攝的最大收穫是:得見當年邱妙津的大學老師,她的「大天使」,即是近代法國藝文界的天后作家艾倫.西克蘇。

接到我的電郵後,西克蘇立刻應允受訪,追憶廿載前「忽爾失蹤」的這位愛徒,再次印證了這邱妙津效應。

過去數年,邱妙津的《鱷魚手記》及《蒙馬特遺書》相繼出現英、法、義、德的譯本。而評論者與過去談高行健或莫言時的漢學或中國史學家不一樣,都是歐美文學界的名宿,包括邁爾斯,甚至西克蘇等。我的觀察是,高行健或莫言得諾貝爾獎是文化事件;相對而言,邱妙津是個文學現象。

這是邱妙津文學遺產豐收的十年。然而身後名當然是寂寞的——賴香吟悵然嘆道:「妙津甚至不曾看過一篇有關她小說的評論。」

往台北時,抽空到淡水的雲門劇場探望數年不見的林懷民。懷民也喜歡邱妙津,但他問我:「這是不是洋人數分鐘的狂熱而已?」此外,也聴聞好些人說:邱妙津太英年早逝了!言下之意是她未有機會成熟。然而韓波(Rimbaud) 不是在21歲前完成了他最重要的詩作?而張愛玲不是在26歲前,寫出了現代中國文學史上的一批經典短篇?

個人之見是:邱妙津的作品將能繼續在國際揚名傳世,在完全沒有什麼「大奬」包裝之下,她與國際文壇素面相見。她得到亞洲與華文研究圈外的激賞,部分原因端繫同志文學的當時得令——雖然訪問中,她的法國及美國出版社都否認是因爲她作品的同志特色而納入書單——但更重要的應是邱妙津作品的想像、觀察、文字達致了這許多當世後現代作品無法傳遞的感染力。

香港電台委約的記錄片《蒙馬特.女書》(Death in Montmartre)在2016年播出。這個版本後來提供給台灣的〈臺北文學.閱影展〉,於2017年在台放映。電台本來說可以拍上下兩集,但結果只能播出一集,一個不足一小時的版本。那自然導致了太多的限制。

記得那些台灣的訪問是如此扣人心弦,是抽絲剝繭地偵查一宗凶案。因為在偶然的安排下,我逐步訪問不同的邱妙津舊友,而最後出現的是高榮禧先生——昔年在巴黎與邱妙津同住的二房東。他是最後目擊邱妙津崩潰,發現她自盡,並召警以試圖拯救的目擊友人(註)。對我而言,那彷彿是一步一步朝向,摸索,窺伺——那不可測不可知的黑暗的深淵。

我手上許多拍攝的片段,覺得不能夠、不應該放棄或湮沒,因為那是重要的傳記資料,也是我身為導演及作者感到最值得探討的課題。死亡、愛慾、藝術創作、文化及地區的遷徙、瘋狂(指可能的精神病患。曾經主修心理學的邱妙津一度在日記中自我診斷說:「自己是個精神病患」!而昔年邱的好友,後來成為心理學家的簡慧玲也覺得頗有可能),那其實也是法國文藝不竭地探索的傳統。

譬如《蒙馬特遺書》有這一段:「絮常說我是恐怖分子加神祕主義者。我是嗎?我能不是嗎?之於人類生存之中非理性和超自然的界域,我真的能有所選擇嗎?理性真的可以攔住一個人,使他不要死亡不要發瘋?」難免令人聯想到巴塔耶(Georges Bataille)這類專門研究情慾、暴力、瘋狂的作者。激情自然干擾人的平衡與理性,邱妙津之死究竟是一宗狂愛出軌的行為?美學宣言?社會抗議?還是病理學的最終產品?當然難有定論,但我想把這些觀點,都收納在電影裡。

於是我把《蒙馬特.女書》自資拓展為《蒙馬特之愛與死》。短版令我遺憾的一個原因是,為了順應觀眾,香港電台的製作要求旁白以粵語為主。但要創造一個完整版的話,當然需要把旁白還原為國語。《蒙馬特之愛與死》有幸獲得台灣朋友鴻鴻(他本身也是邱妙津生前欣賞的詩人 !)為我找來了台灣小劇場天后徐堰鈴作影片旁白,把邱妙津的「音容」還原。

2017年我途經巴黎的時候,給西克蘇看了第一個版本的《蒙馬特之愛與死》。她說非常感動,之後寫了一篇推薦短文。然而我覺得,還是應該把邱妙津的文學遺產嵌入台灣社會的同婚平權運動。於2019 台灣正式同婚合法化的那一年,紐約的同志大遊行期間,我訪問了訪紐的台灣同志運動先鋒祁家威先生,以理解在文學之外,邱妙津對台灣及亞洲的社會及性別/性向政治的貢獻。

完整版的《蒙馬特之愛與死》2019年在德國漢堡的酷兒電影節作世界首映,並提名最佳影片。德國著名酷兒導演Monika Treut在場刊中形容這是一部充滿「詩意」的電影,法國名影評人Jean-Michel Frodon在巴黎看過試映之後,也寫了一小段推薦文,說「非常感人⋯⋯全片滲滿導演高雅而充滿創意的電影語言!」

然而之後因為疫情的限制,只在巴黎、印度的Bangalore及美國聖地牙哥等電影節,於網上放映。記得巴黎網上放映之後,國內不少朋友在豆瓣留言。有人說:「中國也應該有邱妙津。」她沒有解釋原因,但大家可以推想。

桑塔格生前最受歡迎的小說是Volcano Lover,通常被譯為《火山情人》,好像是在火山下的一對戀人!但其實更準確的翻譯應該是《愛火山的人》,因為小說中的主人翁固然喜歡遠眺,但也不惜趨前,以近賞一座可以毁滅他的火山。

邱妙津的作品,特別是《蒙馬特遺書》,正彷佛是一座隨時可以爆發的火山。不少人說:不敢讀這小說,或讀不下去。那其實反映著,讀者害怕遭受被小說「焚化淹沒。」

然而如果我們使用桑塔格小說的比喻,我們的態度可能應該是,人應該面對,甚至擁抱欣賞,那些無端而生的藝術家她/他們偉麗而危險的創作。桑塔格活着時,我未曾認識邱妙津的作品,不然我一定會竭力向她推介。我想像桑塔格也會欣賞邱妙津。

邱在她的短片《鬼的狂歡》(註)內採用史特拉汶夫斯基(Stravinsky)的《春之祭》,我也順應地在我的《蒙馬特之愛與死》中用為配樂,而不免慨嘆,邱的一生也是某種祭禮。(註)在文學的祭壇上,她以藝術創作與情慾及瘋狂展開殊死鬥,而雖敗猶榮——因為她痛苦的掙扎下展露著高貴的心靈。

《瘋狂及文明》(Madness & Civilization, Folie et Déraison)的作者,哲學家傅柯(Foucault) 曾經形容天才為「絕望中的強靱」(rigor in despair)。以此描述邱妙津短促而創作豐盛的一生非常貼切,她的書是某種未成灰,仍然冒着煙,魘著我們的火山熔岩。

我常感到《愛火山的人》是桑塔格作為評論家、藝術家及關心世情的知識/活躍分子的自畫像,所以也有人稱許她是傑出的「讚美家」,意思是她努力地保存,維護她珍惜的文化命脈。她亦曾經坦然形容自己是一名「文化保育者」(cultural conserver)。(註)

某個程度上,我亦自視為「文化保育者」。例如我的翻譯工作——翻譯是推介,但也是保育。奇怪的因緣際會令我拍攝了這部對我的人生閲歷及視野都有重大衝擊的《蒙馬特之愛與死》,所以我對邱文學遺產的推廣,也有責無旁貸之感。

因為德文本《鱷魚手記》的出版,《蒙馬特之愛與死》也配了德語字幕。我曾經向柏林文學節提出與駐德的台灣辦事處合作一個以性別及女性書寫為主題(包括邱妙津為焦點之一)的台灣文藝項目,但建議因為疫情告吹。

沒有取消,只是延期發生的,卻是我向香港大學比較文學系提出的一個建議。得到系主任黃心村(Nicole Huang)教授的支持和黃家軒(Alvin Wong)教授的統籌,在 2021 年12月,舉行了題為「邱妙津:全球流轉中的文本性、視覺性及慾望」(Qiu Miaojin: Textuality, Visuality and Desire in Global Circulation)的國際研討會。那是有史以來首次關於邱妙津的國際研討會,令我很欣慰。

邱妙津雖然是「已作古人」,但好一些她的家族親人仍然在今天的台灣生活。對這些貼近她的親友來說,她的「成就」應該是一份諷刺,因為邱妙津文名的亮光,是燦發自她從這個世界上消失的一刻。那自然是痛苦的!若是這部紀錄片披露了一些他們不想面對的沉重的細節,我很抱歉。我只想說,不要忘記,於我的片中接受訪問的美國著名女詩人邁爾斯,曾經形容《蒙馬特》為一本「不知羞恥」(shameless)的書。我要強調,她的形容是讚美之詞,並沒有貶意。邁爾斯的意思是──作者對有關自己生命的「真相」非常坦然,漠視著世間的偏見歧視,「橫眉冷對千夫指!」我是相信,邱妙津曾經持有着一份悲劇性的真誠去面對這世界,而忠於記錄地完成了這部《蒙馬特之愛與死》。」

邱妙津的台灣讀者眾多,對新一代仍然具有重大吸引力。陰差陽錯地,承蒙賴香吟的信任,由我這「外人」拍了有關這位台灣偶像作家的第一部足本的紀錄片。無疑日後,邱的傳記資料可能將會繼續曝光,這似乎已經成形的「邱學」也將繼續下去。

很榮幸我有機會與邱妙津進行了這樣的一場創作對話——文學與電影,台灣與海外,藝術家與評論/傳記作者之間,她這女同志與我這男同志之間,她這巴黎的流放者與我這紐約流放者之間,當然也是生者與逝者之間。我很希望這些對話豐盛了我們生者的愛,與無法迴避的死。●

《蒙馬特之愛與死》線上放映

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量