童書短評》#99 陪孩子上山下海、走入動物家門,處處有驚奇

●我是泰迪熊奧圖

Otto Autobiographie eines Teddybären

文、圖:湯米.溫格爾(Tomi Ungerer),吳文君譯,小山丘出版,350元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

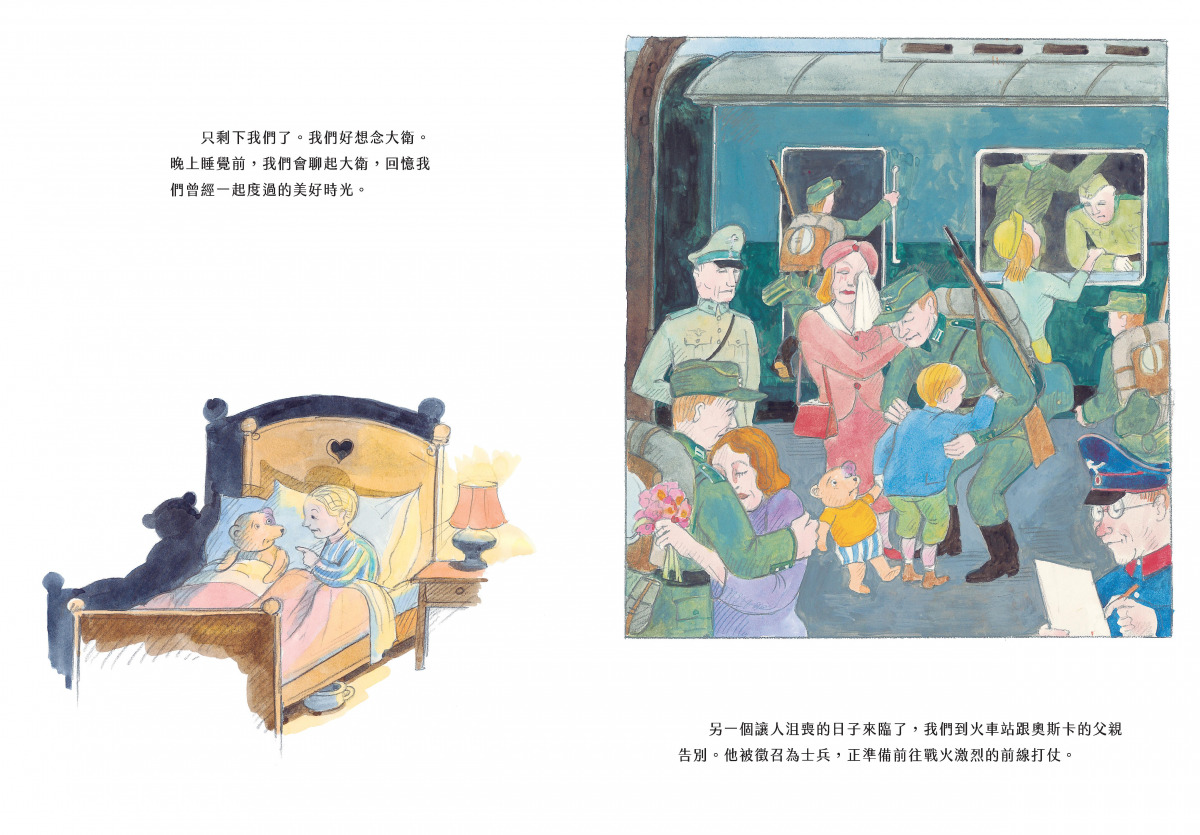

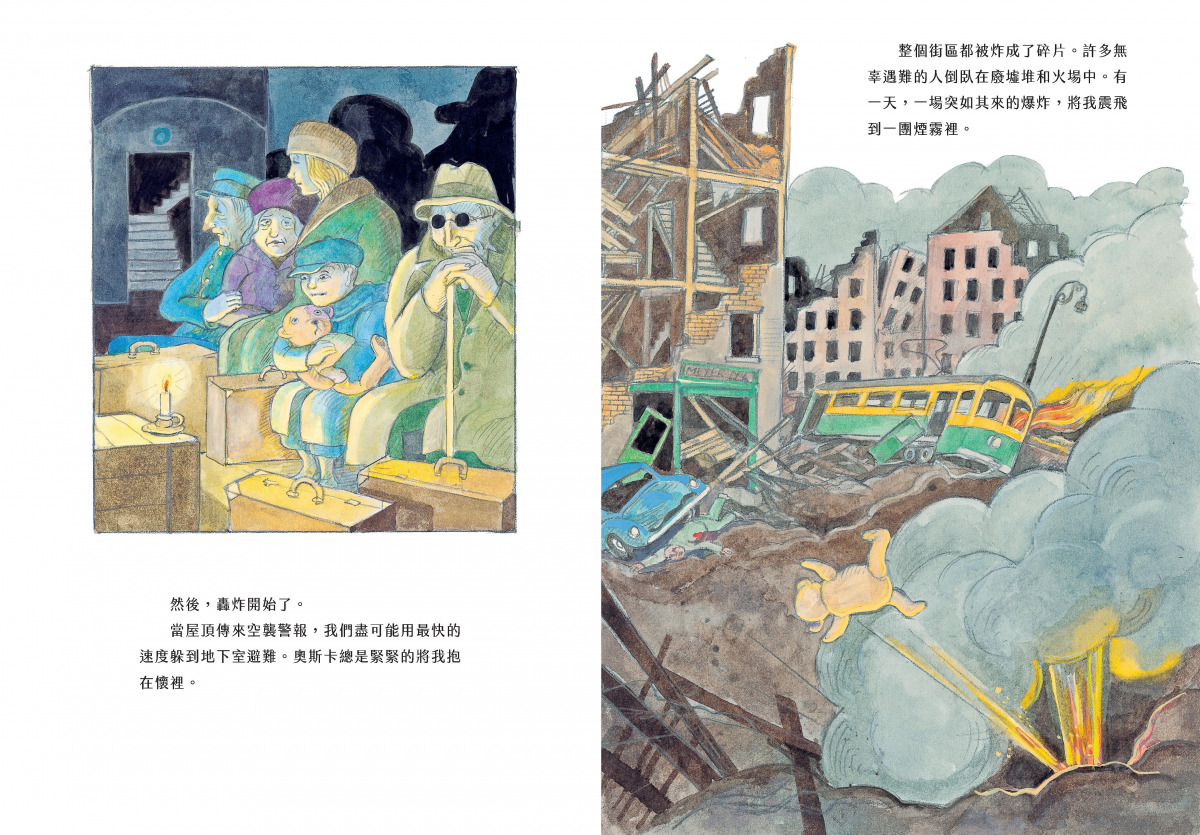

泰迪熊奧圖又老又舊了,它用小小柔軟的身軀,挺過納粹與紛戰的殘酷迫害,也見證了流離聚散下的人性光輝,身上的每一道撫摸、漬染、縫補痕跡,都埋藏著一段悲喜起伏或驚心動魄的往事,牽動讀者的心也濕潤讀者的眼。湯米.溫格爾用這個輕巧亦雋永的故事,回望自己的二戰親身經驗,儘管世事險惡難料,眼光胸懷卻始終善良慈悲,致敬堅持正義與希望的每個生命。【內容簡介➤】

●除了自己,成為不了別人

不必變強,只要獨一無二。向邊緣生物學習「個性化」的生存秘密!

はずれ者が進化をつくる——生き物をめぐる個性の秘密

稻垣榮洋(稲垣栄洋)著,楊詠婷譯,仲間出版,330元

推薦原因: 知

適讀年齡:國中、高中職(13-18歲)

乍看書名有點摸不著頭腦,翻開內容才發現字字珠璣絕妙,人生關卡茅塞頓開。作者從農業觀點出發,將生物界的生存法則與人類社會現象做出精彩對照,強調每個人都該珍惜與生俱來的「個性」與「差異」,以雜草為師,適時適地發揮邊緣者的能力與特質,才是合理且持久的生存智慧。閒話家常式的流暢行文,把科學概念解釋得清晰又生動,犀利戳破關於「強大」與「優劣」的似是而非觀念,帶來堅實勵志的撫慰力量,非常適合正處於徬徨少年時的國高中讀者閱讀,從知識文字中找到信心,不困於群體表象,更清晰地看見自己的與眾不同。【內容簡介➤】

●和古代恐龍做朋友

いまさら恐竜入門

田中康平、丸山貴史、松田佑香著,陳幼雯譯,漫遊者文化,420元

推薦原因: 知 趣

適讀年齡:國中、高中職(13-18歲)

讀了這本書才驚覺之前對恐龍誤會大了,不管是形體、顏色、叫聲、行為,都不是電影裡演的那樣啊!身為恐龍專家的作者,在書中展現出對知識的高度熱情與自信,如數家珍集結相關學說與最新研究,清晰有據又引人入勝,加上趣味漫畫以及標示重點的文字解說,每篇都堪稱科普散文佳作,即使內容文字量多,深度廣度都具進階挑戰性,也絲毫不減讀者直面知識的熱情,迎戰一場脫胎換骨的閱讀洗禮!【內容簡介➤】

●別鬧了,動物大人!

Les cerveaux de la ferme: Au coeur des émotions et des perceptions

瑟巴斯欽.莫羅(Sébastien Moro)著,萊拉.貝納比繪,林凱雄譯,積木文化,630元

推薦原因: 知 趣

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

帶點辛辣搞笑,知識含金量爆炸的一本科學漫畫,大大顛覆了一般人對於雞、豬、牛、羊等農場動物的固有印象,別小看這些溫馴易飼養的動物,牠們其實會學習,會感受,會思考,會溝通,也有喜怒哀樂呢!透過圖文活潑且步驟詳盡的實驗解說,諸多動物神奇本色在書中一一展現,例如:看似對食物來者不拒的綿羊其實會分辨植物科種、豬對人類聲音的抑揚頓挫很敏感、小雞在蛋殼裡就能發出聲音跟母雞溝通……每一種都讓人拍案驚奇,大呼不可思議。節奏明快且不時穿插笑點的述說方式,讓讀者從觀察小細節出發,一步步陷入知識魅力裡,笑到翻過去的同時也不斷刷新認知,自然而然想和這些可愛的動物朋友更加親近。【內容簡介➤】

●拯救溫斯洛

Saving Winslow

莎朗.克里奇(Sharon Creech)著,南君繪,黃聿君譯,小麥田出版,320元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

第一眼見到籃子裡的溫斯洛後,路易便再也割捨不下這隻嬴弱嬌小的驢寶寶,想要傾注所有努力為牠爭取一線生機。然而,飼養與照護之路何其漫漫,面對日復一日的起伏考驗以及突如其來的生死別離,路易和朋友們必須先學會卸下心防,學會保持樂觀與堅定,才能在這場生命拔河中爭取更多勝算。

作者用一支淺白樸實的簡筆,寫出這個揪心又溫暖的故事,所有的孤單、不安、憂慮以及繼之湧現的愛與勇氣,皆透過細膩的動作與場景描寫而展露無遺,讀者於是得以快速進入角色內心,真切感受那份珍貴的情感重量以及與命運抗衡的決心,一點一滴從小說中體會愛的真諦。【內容簡介➤】

●童話陪審團

刑法篇 X 民法篇|耳熟能詳的童話故事 X 連結生活的公民素養,探究生活中無所不在的法律知識

法律白話文運動著,小島研究站、A hui繪,親子天下,800元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中、高中職(11-18歲)

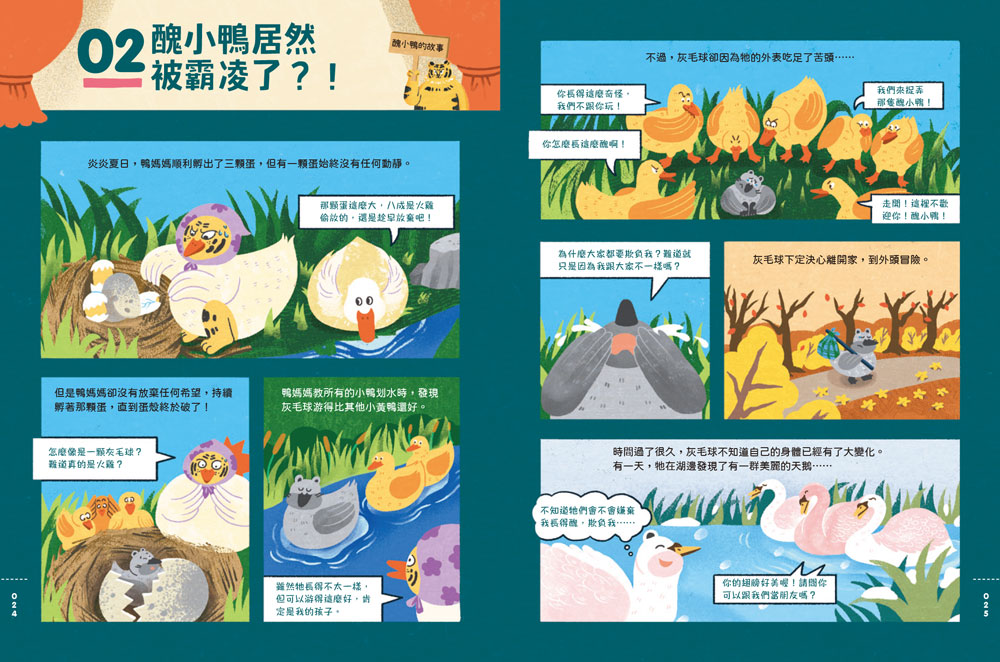

王子偷親睡美人,是英雄救美還是乘機猥褻?為了保命殺掉虎姑婆算是正當防衛嗎?劫富濟貧的廖添丁其實是竊盜慣犯?這套書把中外童話搬上現代法庭,邀請小讀者擔任明察秋毫的陪審員,用憲法、刑法、民法概念重新解讀角色行為動機,思考判斷孰是孰非,請注意,結果很可能會大大翻盤喔!

把耳熟能詳的童話當作法律教養的素材,的確是個兼顧趣味與知識的絕佳點子,每則案例先以輕鬆漫畫開場再帶入靈活易懂的名詞解說,幫助孩子一讀就懂,面對繁雜條文不會霧煞煞,未來若遇到霸凌、隱私權、零用錢、網路暴力等切身議題時,知道如何保障自身權益,避免誤入誘惑陷阱。厚厚兩大本扎實豐富的內容,讀了收穫滿滿,足見製作團隊的用心。【內容簡介➤】

●潛入迷你王國

小巧蜂蟻,驚奇無比

Royaumes Minuscules

安娜・貞洛斯基(Anne Jankéliowitc)著,伊莎貝拉・西穆勒(Isabelle Simler)繪,許少菲譯,快樂文化,550元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學中、高年級、國中(9-15歲)

這本書所展現的藝術手法與視覺震撼讓人毫無招架之力,只能乖乖舉雙手投降,等不及沉浸在知識與美感充盈的每一頁裡。氣勢十足的大開本加上精心設計的翻頁機關,把藏在樹葉下、草叢裡的蟻窩蜂巢拉近再拉近,像是配上放大鏡般搬到讀者眼前,裡頭的家園細貌、階級分工,甚至是從產卵孵化到死亡的生態經歷,全都縮影縮時完整呈現,筆觸與色調考究細緻,流洩著動感的栩栩生命力,獨特且多變的版型更添加雅致氣息。創作者完全掌握及發揮了紙本書的特性價值,將知識、人文、工藝、繪畫巧妙融合且躍然紙上,電子書難望其項背,每一頁都值得細看品味。【內容簡介➤】

●上天下海,動物蓋房子

Animal Architects

艾米.切利克斯(Amy Cherrix)著,克里斯.佐佐木(Chris Sasaki)繪,林大利譯,字畝文化,350元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學全年級(7-12歲)

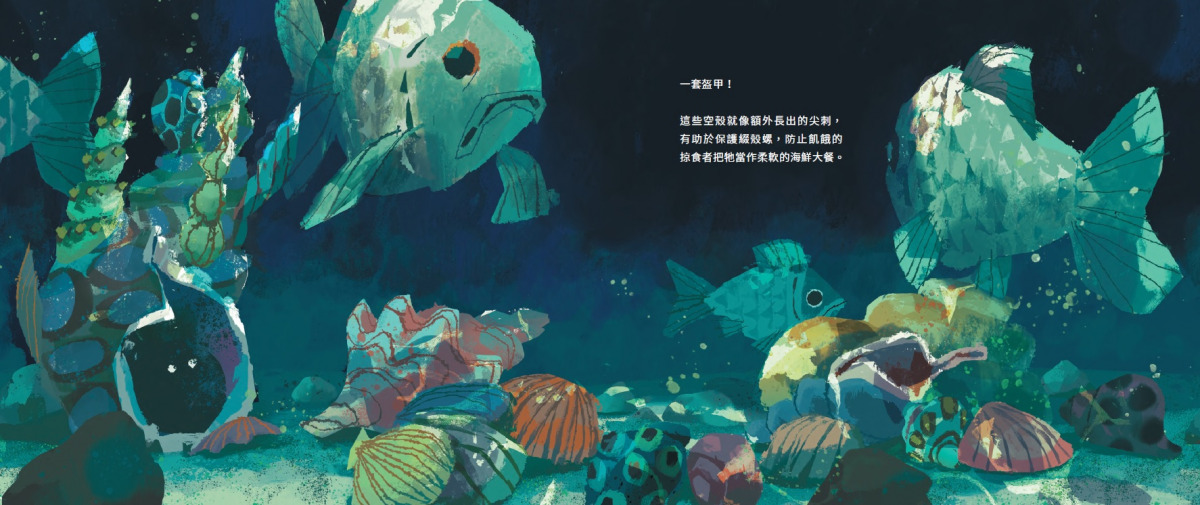

占地10個台灣大的大堡礁、高達3層樓的白蟻蟻丘、緊密有序的蜂巢、編織精巧的巢鼠小窩……讀完這本頁頁有驚奇,處處藏細節的繪本,不禁對大自然生物們豎起佩服大拇指。牠們就地取材、白手起家的建築功夫遠遠把人類甩在後頭,蓋出來的每一種房子都是美感與功能兼具的神奇豪宅!書中的文字量不多,由精確又細緻的圖像帶動知識,每種生物的特性與需求也巧妙融入在畫面裡;大器瞭然的跨頁設計,更讓讀者飽覽擬真又詩意的場景,感受知識的厚度,也欣賞藝術的美意,每一頁都帶來收穫與驚奇。【內容簡介➤】

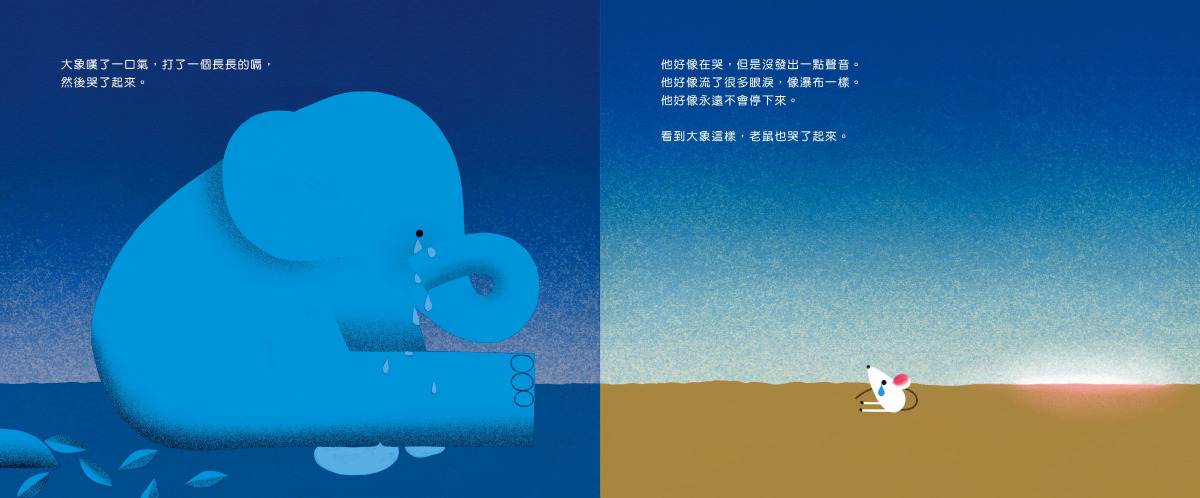

●影子裡的大象

L’éléphant de l’ombre

娜汀.侯貝(Nadine Robert)著,瓦勒里奧・維達利(Valerio Vidali)繪,尉遲秀譯,尖端出版,399元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學全年級(7-12歲)

這是一本關於悲傷與陪伴的書,也是一本善解人意的書。故事裡的藍色大象盤踞了整個畫面空間,如此巨大,如此憂傷,任何問候關懷都被牠拒於框框之外,最後小老鼠用不打擾的溫柔點亮了鬱暗,封閉的情感才終於得以釋放。整本書概念簡單,出場的文字不多,視覺卻充滿豐富藝術性,色彩與位置的巧妙變化,充分表達出情感,帶來深深撫慰力量。【內容簡介➤】

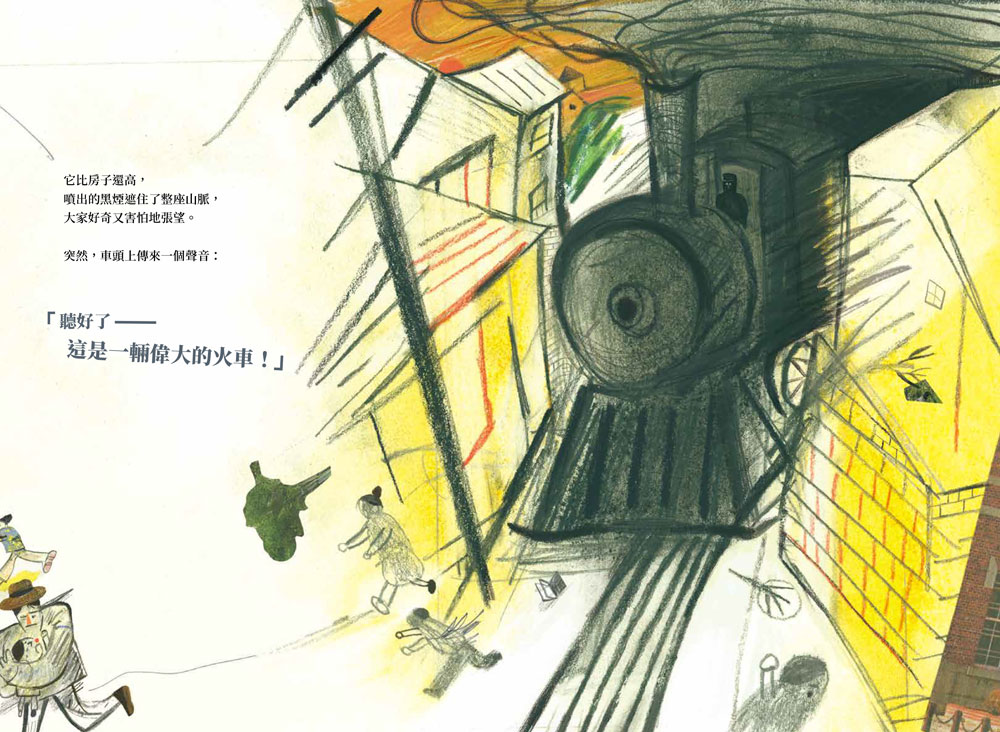

●從前從前,火車來到小島

黃一文著,玉山社出版,390元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

這本入選2021年波隆納插畫大展、榮獲國家人權博物館繪本工作坊首獎的作品,以譬喻故事手法,向過去在威權統治下被噤聲消失的台灣人致敬。封面上,黑色火車向手無寸鐵的父子迎面駛來,散落的生活物品與後方的美麗遠景形成強烈對比,氣氛擾動不安,喚醒一段真實而沉重的記憶。曾經,許多人因為各種明白或不明白的原因,被迫搭上火車前往遠方,再也沒有回來過,那些來不及的擁抱與道別、流不盡的眼淚與壓抑,如今都被溫柔刻劃在書裡,細膩筆觸沖淡了歷史沉重感,也保持住文學美感,帶著世世代代的讀者回望,永誌而不忘。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

OB短評》#403 體悟孤寂的極品好書懶人包

●腐敗

權力如何崩壞人性?

Corruptible: Who Gets Power and How It Changes Us

布萊恩.卡拉斯(Brian Klaas)著,林金源譯,平安文化,450元

推薦原因: 批 議 樂 益

「權力使人腐化」是一句源自西方,卻在台灣為眾人琅琅上口的名言。然而究竟是權力使人墮落,還是惡人往往求取權力?權力與人性善惡間有著什麼樣的因果關係?本書透過一系列的精彩辨證,深度剖析權力的本質,為反思「民主」、「獨裁」等不同政治制度提出具有思想性的觀察。【內容簡介➤】

●行星語書店

행성어 서점

金草葉(김초엽)著,插圖:崔寅皓,郭宸瑋譯,漫遊者文化,360元

推薦原因: 文 樂

金草葉的科幻極簡小說集,文字靈動且情節富有創意,搭配精美插圖,彷彿讓讀者身歷作者所設定的奇想場景。【內容簡介➤】

●走吧!綠島我來了!

流麻溝十五號記事

曹欽榮著,玉山社出版,399元

推薦原因: 議 益

從綠島富有歷史感的人文地景出發,直面威權時期的黑暗過往,搭配電影《流麻溝十五號》一同服用,更有助閱聽大眾反思人性尊嚴之價值。【內容簡介➤】

●低——大衛.鮑伊的柏林蛻變

華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析

David Bowie’s Low

雨果.威爾肯(Hugo Wilcken)著,楊久穎譯,潮浪文化,360元

推薦原因: 知 文 樂

本書是一代搖滾明星大衛.鮑伊的深度傳記,尤其聚焦其創作生涯的轉換期。從其個人的生命歷程,也可進一步認識當代西方流行搖滾樂的發展。【內容簡介➤】

●六格格的宴席

金澤宜、黃震遐著,網路與書出版,630元

推薦原因: 知 實 樂

兩位作者見聞廣博,將中餐菜餚等飲食文化置於歷史、文學、社會等多元向度中進行書寫。整體部頭雖然略為厚重,但各單篇中不乏佳作,讀來讓人意猶未盡。【內容簡介➤】

●無法成為未來的那個清晨

海盜先生著,時報出版,450元

推薦原因: 文 樂

作者的筆法具有村上春樹式的色彩,卻不是單純的模仿,而是能透過小說情節的編排與推進,寫出自身體悟生死的孤寂感,文學上的創作力值得肯定。【內容簡介➤】

●兩輪江湖的真相

你的美食正在路上,我的人生也在前進,為了更快達成夢想,外送員是我必須繞的路。

林昱樹著,任性出版,360元

推薦原因: 議 實 樂 益

近年來隨著科技發展以及生活型態的改變,線上外送餐飲服務為大眾提供許多便利。在家輕鬆享用美食的便捷,背後依託的不只是線上外送平台的科技革新,亦有賴許多外送員的辛勤勞動。本書作者以自身擔任外送員的經歷,娓娓道出行業中各種不為人知的甘苦心酸。在向讀者訴說人間百態的同時,亦從外送員的視野,為反思台灣社會職業印象、勞工權益等社會議題提供第一人稱的參照。【內容簡介➤】

●空虛島:Null Island

楊朝皓著,慢工文化事業有限公司,550元

推薦原因: 設 議 樂 益

跨足動畫設計和圖文創作的作者,以機械科幻的設定,帶出機器人思考存在意義等人文問題,在提供閱讀趣味的同時,亦體現出作者的思維深度以及人文關懷。裝幀及創意執行上皆精心且完整。【內容簡介➤】

●理解階級

二十一世紀階級論

Understanding Class

Erik Olin Wright著,李屹譯,群學出版,540元

推薦原因: 知 批 思 議 樂

在長期以來的反共思潮影響下,台灣社會主流論述中相對缺乏社會主義的聲音,因此即便貧富差距的社會結構已成為當代台灣所面臨的棘手難題,多數人對於「階級」概念以及相關的人文社會科學討論,仍不免相對陌生。本書以階級作為核心討論概念,為新馬克思主義在21世紀的發展提出具有洞見的觀察。【內容簡介➤】

●愛欲之死

Agonie des Eros

韓炳哲著,管中琪譯,大塊文化,280元

推薦原因: 思 議 樂 益

作者透過巧妙的哲學論證,向讀者分析愛欲的本質,並以愛慾切入西洋哲學史,探討近代資本主義乃至當代的倦怠社會中,愛欲在概念與實踐上的變化。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量