編劇書簡EP1》階級易擺脫,唯愛難割捨 《初戀》(First Love)與《位置》的母女關係

應是開始當記者不久,有次回彰化老家,母親從房裡衣櫥(她向來私藏許多珍貴物品的地方)拿出幾支要價不斐的名牌香水,玻璃瓶身精巧細緻,logo閃亮璀璨,香奈兒、寶格麗、迪奧、克羅埃⋯⋯但奇怪的是沒有外包裝紙盒,且每瓶約僅有七八分滿。「一個在機場當清潔工的阿姨給我的,免稅店推出新款這些試用品就要撤走,有夠浪費,所以她拿回來分送姐妹淘。」母親要我挑自己喜歡的香味,欸但我的工作比較需要的是舒壓止痛的薰衣草精油或萬金油啦,我沒說出口,胡亂這兒噴噴那兒嗅嗅,最後大概是挑了支漂亮的瓶子。

十多年過去,我似乎沒成為母親心中期待的那個妝容細緻穿著正式隨時都散發香氣的女兒,對香水也始終沒什麼興趣。於是,這段回憶從來不曾被召喚起——直到上週看了Netflix重磅推出、滿島光主演的日劇《初戀》。

➤藏在愛情故事裡的階級

從小立志要當空服員、從貧窮小鎮飛出去的野口也英(滿島光飾),卻因人生種種際遇輾轉流連回到故鄉機場當清潔工,勞動一天下班時,她向領班要了飛機餐剩餘的甜點,想帶回家讓兒子開心。看到這一場戲時,彷彿吃進了《追憶似水年華》裡的瑪德蓮(這個典故也被《初戀》用在第八集的重要轉折),初入職場的年輕的我、將免稅店香水視若珍寶的母親、那些從機場收回來的香水瓶,以及噴灑在老家房間裡的各種白麝香、雪松、佛手柑等前中後調香氣,瞬間翻湧,滿至眼眶。

母親作為一個中部鄉下基層公務員,正如野口也英的藍領母親(小泉今日子飾),勤奮工作,為的是不讓子女複製她的階級,可以去到一個更高尚、賺錢不那麼辛苦、享受更好的物質生活的階級。小泉今日子將這位柔韌又堅強的母親詮釋得絲絲入扣:阻攔女兒與初戀男友來往時的強硬,得知女兒將嫁作醫生娘時的虛榮,最後看著女兒離婚帶著小孩回娘家、每日辛苦做工如她一般,悵惘、不甘、心疼、包容,但只要拿出女兒高中英文演講比賽的獎狀和照片,看到年輕光芒耀眼的女兒,仍有無盡的驕傲。

野口也英嫁入醫師豪門世家,與勢利眼高貴婆婆的一場對手戲在狀似八點檔的設計中躍出了光彩。豪門媳婦裝扮的也英從高級超市採買回來,婆婆說起醫院五十週年慶祝會恐怕不適合邀請也英母親來,「她的階級跟我們不一樣吧。」(中文字幕譯作:她跟我們格格不入),日文對白刻薄直接使用了「ステージ」(stage)一詞,無怪乎也英無法容忍。

「為了能上好的大學,成就一番事業,我從小就刻苦學習,想要實現這一切,就是因為我不想變成我媽媽那樣子。我媽媽是個沒受過教育的勞動者,她從沒吃過1250日圓一盒的放養雞蛋,當然也沒喝過2500日圓一瓶的特製有機蕃茄汁,為什麼?因為她25年來每天工作12小時,有時通宵到早上,在家鄉的工廠裡工作,一個人辛辛苦苦把我養大。我們生活並不寬裕,但她發工資那天會到附近的購物中心買衣服給我,哪怕她這麼多年都穿著同樣的衣服。為什麼這樣的母親,要容忍其他人對她的蔑視?我絕對不允許你侮辱我媽媽!」

整段近兩分鐘的獨白,滿島光不卑不亢、嚴正捍衛母親,鏡頭在明亮清水模豪宅、滿島光盈滿淚水的眼眶、天真懵懂的兒子、冷漠的醫師丈夫與孤傲冷笑的惡婆婆之間流轉,下一場便是也英提著行李返回娘家。

另一次關於階級的尖刻表現。則是也英到東京上大學,加入自衛隊的初戀情人並木晴道背著枕頭棉被等行囊來探望她,晴道在也英那些愛慕虛榮假惺惺的同學前受了委屈,憤而離去,他對也英說:「你幹嘛討好這些裝腔作勢的假東京人!」接著,便是讓人傻眼的車禍橋段。但若沒有接續的意外,或許也英也將隨波逐流、迷迷糊糊變成假東京人之一,比失憶更悲慘,不知哪日才會甦醒。

➤在《初戀》之前,是母親先給了一個《位置》

《初戀》播出以來觀眾瘋狂追捧,掀起追劇潮。宇多田光膾炙人口的同名歌曲、懷舊氛圍、絕美純愛、車禍失憶、豪門媳婦惡婆婆外加單親媽媽奮鬥記,在這些看似不新鮮的情節套路之下;在雪中相擁、校園天台初吻、逆光獨舞,這類影迷早已被養大胃口的日式影像美學堆疊之中,《初戀》還能在每集丟出震撼彈,我認為靠的是這些深刻細膩的對白與獨白,以及精準俐落的轉場。

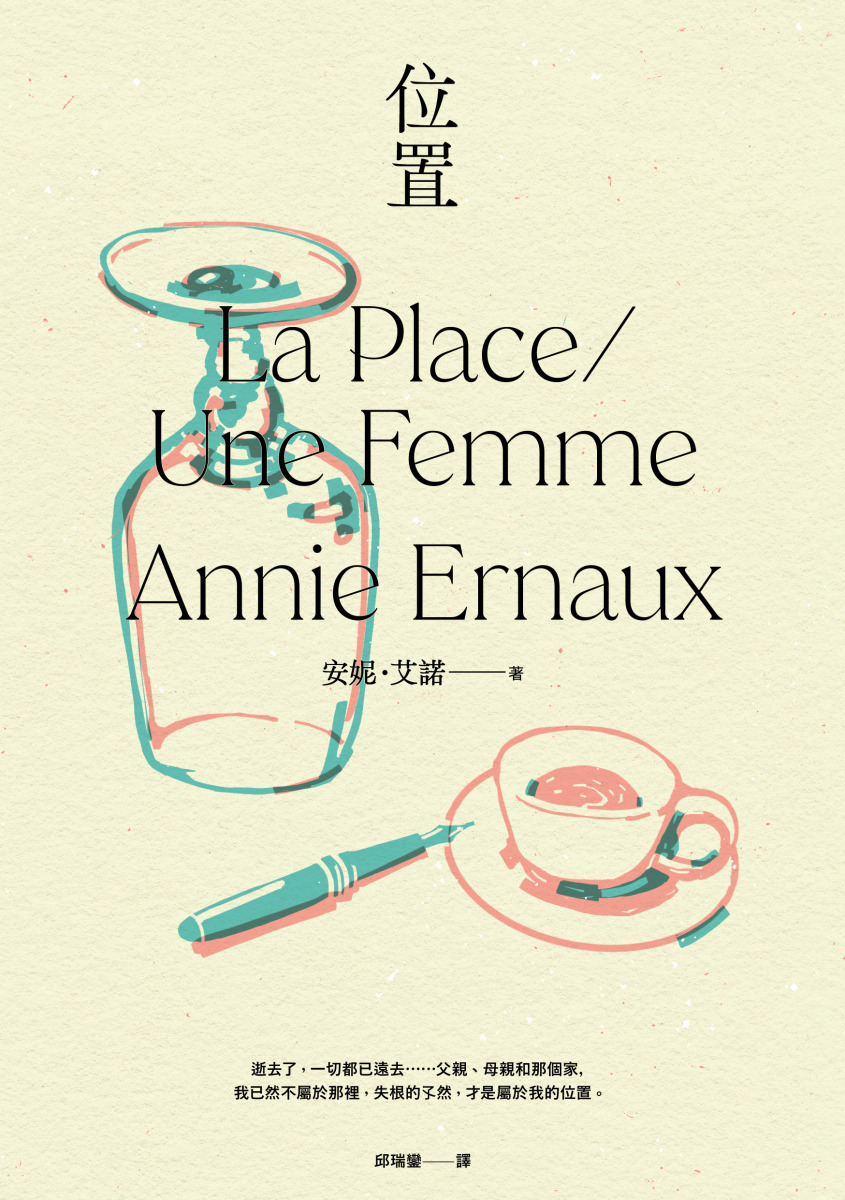

而底層母女複雜心結的刻畫,不由得想到今年諾貝爾文學獎得主安妮.艾諾在私小說《位置》的書寫。《位置》收錄了〈位置〉與〈一個女人〉兩篇家庭寫真,分別於她的父親與母親過世後下筆。2000年初次引進在台出版,我為誠實的書寫動容不已,當時我也開始嘗試寫作去填補與父母之間的鴻溝,一句「我寫作說不定是因為我們之間再也沒話說」深深鑿進心底。

雖有二十多年不曾再翻開,但始終記得小說中的「我」描述母親「把酒瓶夾在兩腿之間用力拔瓶塞」的卑微低俗。「我要搬遷到不同的階層去,想掩藏和她相像的那一部分。」安妮·艾諾比起野口也英更強烈,在〈位置〉裡寫父親在她同學面前強作高尚卻弄巧成拙,在〈一個女人〉寫對母親的鄙夷與叛離。

安妮·艾諾嘗試從歷史、階級去發掘普遍共通的意涵,以此去理解自己的父母,與自己所出世界進行和解。她成了重要的作家、導師,甚至得到了這世界最高層級的諾貝爾文學獎,這已超越了「翻轉階級」。但我始終記得〈一個女人〉的最後一句,母親死後,「我失去了和這個我所從出的世界最後的聯繫」。

也許對寫作者而言,「我可以到達哪裡?」的追尋,最終等同於「我從哪裡來?」的探問。

若問野口也英從哪裡來?《初戀》裡的也英媽媽,絕對不是甘於工廠庸常生活的女性,她愛上穿著白西裝、洋派作風、浪漫會寫詩的風流男士,一生困在北海道小鎮,卻會帶著女兒也英去機場的咖啡廳,為兩人各點一杯冰淇淋蘇打。機場,象徵往高處飛,象徵自由。母女之間的小儀式,也延續到也英與兒子的相處模式,這不再是階級的複製,而是愛的延續。

若問野口也英到達了哪裡?開場即在札幌開計程車維生,最後與同事艱苦度過了低迷疫情時節,結局卻來了大翻轉,她終於使用了護照、搭上飛機,不僅尋回失去的記憶與初戀,也實現了當年未竟的夢想。對於夢幻又美好的收尾,我倒不覺得浪漫過頭,因為滿島光緊緊擁抱的,不只是初戀對象,更是她所從出的世界。

《初戀》的不同的情節片段,會成為每個人不同的「瑪德蓮」。至於那瓶記憶中的香水,是什麼牌子、瓶子長什麼樣子、氣味又是如何?我後來噴過嗎?用完了嗎?我仍然完全想不起來。但我會永遠記得,它不是來自百貨公司專櫃正品,而是一名機場清潔工阿姨送給媽媽、媽媽又送給我的。那是這個「位置」的我,才能獨享的愛。●

劉梓潔

劉梓潔

作家、編劇,現任教於逢甲大學人文社會學院。2006年以〈父後七日〉獲林榮三文學獎散文首獎,並擔任同名電影編導,於2010年獲台北電影節最佳編劇與金馬獎最佳改編劇本。重要編劇作品有電視劇《徵婚啟事》、《滾石愛情故事》,電影《癡情男子漢》等。文學著作有散文集《化城》,短篇小說集《親愛的小孩》,長篇小說《真的》、《自由遊戲》、《希望你也在這裡》等。

|

|

位置

位置

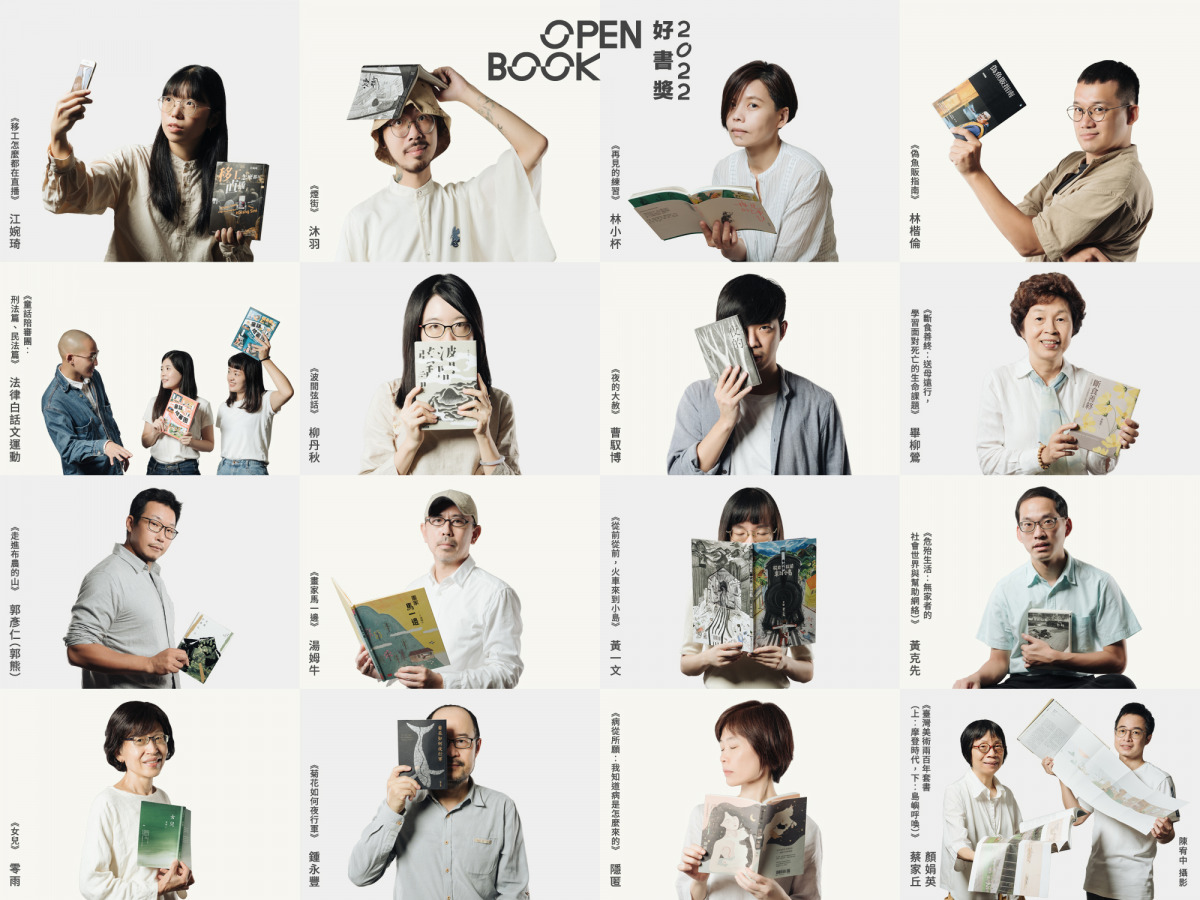

報導》2023書展大獎與金蝶獎得主公布

台北書展基金會今(12/9)日公布第16屆台北國際書展大獎,其中編輯獎在最後決審時刻新增1名「評審推薦特別獎」,4獎項總計11位得主獲獎;此外台灣出版設計大獎「金蝶獎」,則由3位得主分別獲金、銀、銅獎。

書展大獎分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」、「編輯獎」,得獎作品主題面向與呈現型態各異,卻不約而同內蘊社會關懷與人文精神,緊扣政治、戰事與疫情,反映時代。文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示,今年角逐書展大獎的報名踴躍,更勝去年,可見台灣文壇欣欣向榮、百花齊放,期待作品可跨域合作、走向國際。書展基金會執行長王秀銀表示,創作能量不受疫情影響,未來書展基金會也會致力於國內與海外推廣,促進得獎書版權銷售。

➤小說獎:題材豐富,風格迥異,且回應時代議題

小說獎評審陳國偉表示,今年小說獎3位首獎雖各有特別之處,卻皆回應了當今社會的重要議題。

評審團指出,賴香吟《白色畫像》呼應台灣現今面對轉型正義的社會階段,透過人物的生命歲月及視角,探看白色恐怖史,映照出台灣這座島嶼與個人的創痛與傷痕,獲得決選評審一致支持。出身自影視小說競賽的《八尺門的辯護人》,作者唐福睿展現精彩的故事性,小說內容圍繞一樁血案,卻藉由底層階級漁工的處境,結合政商的勾結傾軋,進行法律與正義的辯證。《煙街》為香港作家沐羽第一部小說,繼Openbook好書獎之後再度獲得書展大獎肯定。沐羽透過本書再現香港後抗爭時期的生命狀態,語言風格強烈,結構別出機杼,帶出香港社會議題與在台港人的情感歷劫與惶然。

《白色畫像》作者賴香吟人在德國,由印刻文學編輯陳健瑜代為領獎與唸誦致詞:「每個人都是時代的孩子。每個人的一生都有故事,只是時代不完全讓人自由選擇,故事也並非人人都有機會訴說,尤其是處在時代斷裂、分岔處的人。」賴香吟在感言中,直指《白色畫像》裡面的人物就是活在那個時代,並以「後知後覺的回望」來定位本書,認為「小說不僅是追憶,也是我們的身世」。

唐福睿正在新加坡宣傳《八尺門的辯護人》影集,透過夫人呂詩婷代為領獎與傳達感言。唐福睿在感言中謙虛表示,本書是結合法律與創作的一項大膽嘗試,他始終相信故事的力量能凝聚眾人,也是對話的起點:「作為人,與其他族裔的人,有比起外觀、信仰、語言更深刻的連結。」他也盼望本作可在海外獲得共鳴。

香港作家沐羽繼得到2022Openbook年度中文創作獎項肯定後,緊接著獲得書展大獎小說獎肯定,直呼奇幻與不可思議。他日前加入香港人創設的出版社,希望未來能出版受限於香港政策無以付梓的作品,並持續思考出版的可能性與邊界:「台灣的出版自由提供了機會,在抗爭過後,香港議題的記錄與創作這三年來在台灣陸續出版。」沐羽感性指出,「台灣提供了港人面向大眾的土壤,我們在島嶼上對話、連線、互相感知。在自由的天空下,沒有人是一座孤島。」

➤非小說獎:表現華文創作能量,發揮自由的可能性

非小說獎召集人李明璁代表評審團發言時指出,非小說/非虛構作品類型之多,每年都在挑戰閱讀的邊界,不過也因此感受到台灣創作在華文世界中,發揮自由、多元的可能性。

李明璁讚譽林懷民藉由《激流與倒影》示範傳記文學與個人生命經驗投射出時代的精神與感受,同時,個人命運與時代變化彼此如何緊湊交織,猶如近代台灣的縮影,即使不是雲門粉絲的讀者也必定能從中獲得啟發。李桐豪熟練的敘事風格,使得《紅房子》宛如電影,「比小說更小說」,令人目不暇給,讓讀者看到冷戰至今,台灣與世界秩序的結構轉變。《台灣惡地誌》主題冷門,卻透過編輯與集結眾作者之力,把讀者帶到寸草不生的惡地現場,進而省思台灣地理與生態環境議題。

林懷民因為參與蔡琴演唱會綵排不克出席,由時報總編輯胡金倫代為領獎。明年是雲門舞集創辦50周年,《薪傳》45周年,因此林懷民心神都在藝術工作上。胡金倫表示,「寫作是窮途,跳舞是末路」,然而林懷民卻投入一生為藝術與創作奉獻,精神感人。

《紅房子》作者李桐豪表示,這是今年入圍後唯一沒有槓龜的獎項,且能夠與林懷民同列於非小說獎得主,是「成就解鎖」,深感榮幸。除了感謝主辦單位厚愛,李桐豪也笑稱自己得獎後即是接下「2023台北國際書展推廣大使」的責任,願書展順利。

《台灣惡地誌》由7位作者集體書寫,作者之一吳依璇代表領獎時表示:「以人的角度來看,400年來的惡地故事,是邊際、土地與弱勢族群的縮影。幸運能為惡地記錄一段少為人知的可貴歷史。」

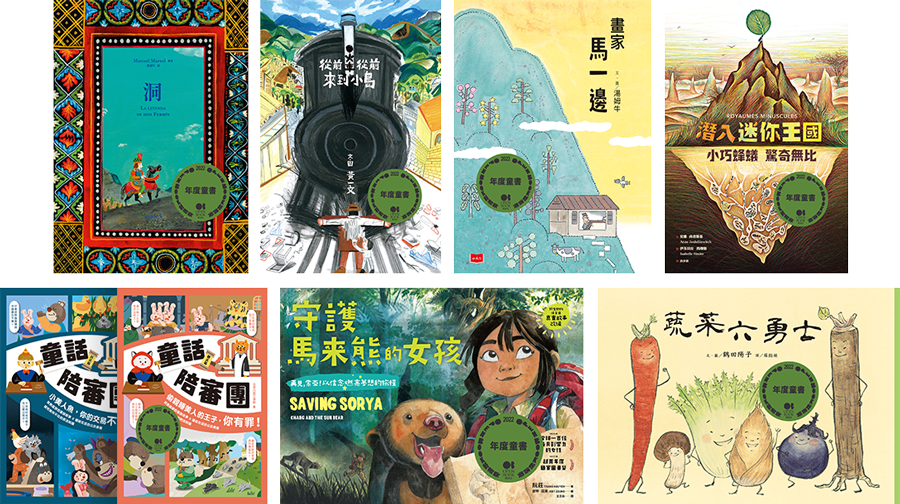

➤兒少獎:結合趨勢與生活日常,憾動人心

在兒童及青少年獎部分,評審團代表賴嘉綾致詞時以問句開場:「想像你是18歲以下的時候,你會想看什麼書?」

她指出,前兩個獎項可見身為成年人的責任與心情,但兒少評審除了得設身處地思考青少年與兒童讀者的好奇、興趣,也得思考小讀者們需要什麼樣主題、層次與質感的書。評審團認為,林小杯《再見的練習》渾然天成,是一本發自內心的圖像小說創作。《冒牌機器人》是旅居英倫的兒童文學作家林滿秋以疫情為背景的創作,懸疑風格十分特別,主題也呼應時代。賴嘉綾也分享,基於獎項有鼓勵年輕創作者的意義,原來想「跳過」資深繪本作家邱承宗的作品《夜間觀察》,不過經過逐本PK激戰後,這本書還是脫穎而出。評審團讚賞邱承宗每部作品都在挑戰自己、不斷進步,如此精神對兒童讀者來說也是種激勵。

日前也榮獲Openbook好書獎年度生活書的圖像創作者林小杯,自陳23年來都是童書的創作者,然而,《再見的練習》做著做著就變成圖像小說了。她表示創作這本書的初衷「不是要人家哭啦!」過程中她不停思考如何透過用色、裝幀「把故事說好」,卻在本書出版後接收到不少讀者的悲傷。

林小杯說她「一向很害怕別人的眼淚」,但展覽現場的讀者分享心情後,她不怕了:「我感受到這本書幫有過生離死別經驗的人說出一些話、同理了這些人。」她也真摯地分享本書裝訂印製過程,跟著生產線上的書一起奔跑,感覺有如回到多年前與小狗在路上散步、小跑步,「感覺非常滿足」,惹來現場一片感動。

不克出席的邱承宗,透過影片感謝評審們對《夜間觀察》的青睞:「你們很有眼光!」期望本書讓大小讀者走出戶外,到住家附近來一場夜間觀察,「與大自然看得到的生物約會」。《冒牌機器人》繪者吳雅怡(Asta Wu)替作者林滿秋代念致詞:「感謝評審在青少年小說如此低迷的時刻,給予被看見的機會。」吳雅怡則說自己小時候的願望,其實是成為小說家,而非畫家,感謝投入插畫創作後受到肯定,與大家在此相聚。

➤編輯獎:因應出版類型多元性,首設評審推薦特別獎

編輯獎召集人陳雨航說明,有鑑於出版物內容與類型的多元,今年度前所未見地特別增設了「評審推薦特別獎」,來突顯圖像閱讀的潛力與重要地位,溝通與深化閱讀者的鑑賞深度。

《臺灣美術兩百年》結合學者專家與編輯群,分期刻劃出臺灣美術從邊陲模仿到自主批判的歷程,勇敢為時代造像。評審推薦特別獎編輯得主洪雅雯,必須面對不同文字與圖像的創作者,多年來經手各式出版品,其中,她所編輯的漫畫開拓了台灣漫畫風格新面貌。

顏娟英表示,編輯《臺灣美術兩百年》後,希望不只有藝術史的學者與學生來讀,而是能透過這套書讓大眾也能感動,也鼓勵讀者養成去美術館看展覽的習慣,感受藝術家用一生的努力來展現的理念與價值:「這些作品深深打動了我,相信大家也會被打動。」

評審團認為,特別獎編輯得主洪雅雯長期深耕漫畫與圖文書領域,不僅為作者拓展了創作空間,也推動台灣漫畫產業轉型,值得肯定。洪雅雯在現場逐本分享過去一年編輯過的不同出版品:描繪台灣新電影興起過程的漫畫《潮浪群雄1》、以京劇女伶為主角的懸疑漫畫《閻鐵花2》、曾與已逝漫畫大家鄭問合作,延續其故事精神的文字小說《阿鼻劍前傳〈卷二〉風起八千里》,以及演員金士傑記錄蘭陵劇坊推陳出新舞臺劇的著作《蘭陵40:演員實驗教室》,本本大異其趣。最後,洪雅雯感謝大辣出版社願意放手讓她提案與編輯不同類型的出版品。

2023台北國際書展大獎報名總件數達846件,包括:小說獎98件、非小說獎410件、兒童及青少年獎241件,編輯獎有60名編輯報名角逐,經過兩階段評選出10本入圍書籍、5名編輯,最後再選出首獎得主3名及編輯獎首獎1名,今年編輯獎更首度新增1名「評審推薦特別獎」。

➤金蝶獎:裝幀藝術極致發揮,展現創意與韌性

2023年邁入第19屆的「金蝶獎」台灣出版設計大獎,總計有239件報名,選出13件入圍作品,最終由劉孟宗、劉鳳鴒《白色墨水》、王志弘、徐鈺雯《杜連魁》、劉悅德《晚安,糖果屋》,拿下今年的金、銀、銅三獎。金獎、銀獎、銅獎各1名,及榮譽獎10名,都將送至德國萊比錫書展角逐「世界最美麗的書」設計大賽,為台灣爭光。

評審團指出,今年得獎作品回歸設計單純本質,僅靠紙質、文字及圖像的運用,就能將書籍裝幀藝術發揮到極致,表現台灣出版高度的創意與韌性。

金獎作品《白色墨水》,全書以不同紙材層疊穿插呼應內容,加上破壞性的熱壓烙印、手撕、編織痕跡的觸感,讓翻閱過程具有節奏美感,精準掌握閱讀的呼吸度。

銀獎《杜連魁》整本書稜角分明,風格大膽,只用純文字設計,沒有任何圖像,展現高度裝幀工藝。銅獎《晚安,糖果屋》以鉛筆手寫取代電腦打字,憑藉著書衣、書腰上螢光色的紫、綠雙色搭配,在入圍書中異軍突起,徹底顛覆評審想像。

第31屆台北國際書展由文化部主辦、台北書展基金會承辦,將於明(2023)年1月31日至2月7日在台北世貿一館展開。此外,國立臺灣師範大學圖書館將於12月13日至明年2月28日,展出2020年起至2023年連續4屆「金蝶獎_台灣出版設計」,共計超過50本得獎作品。臺北市立圖書館各館也將於明年2月13日至3月19日,辦理2023「台北國際書展大獎」得獎及入圍主題書展,同步加入推廣好書行列。●

台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2023

日期:01.31 — 02.05

地點:台北世貿中心一館一樓展場

展出時間:週一至週四、週日 10:00-18:00

週五至週六 10:00-22:00

更多詳情請上:台北國際書展臉書粉專

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量