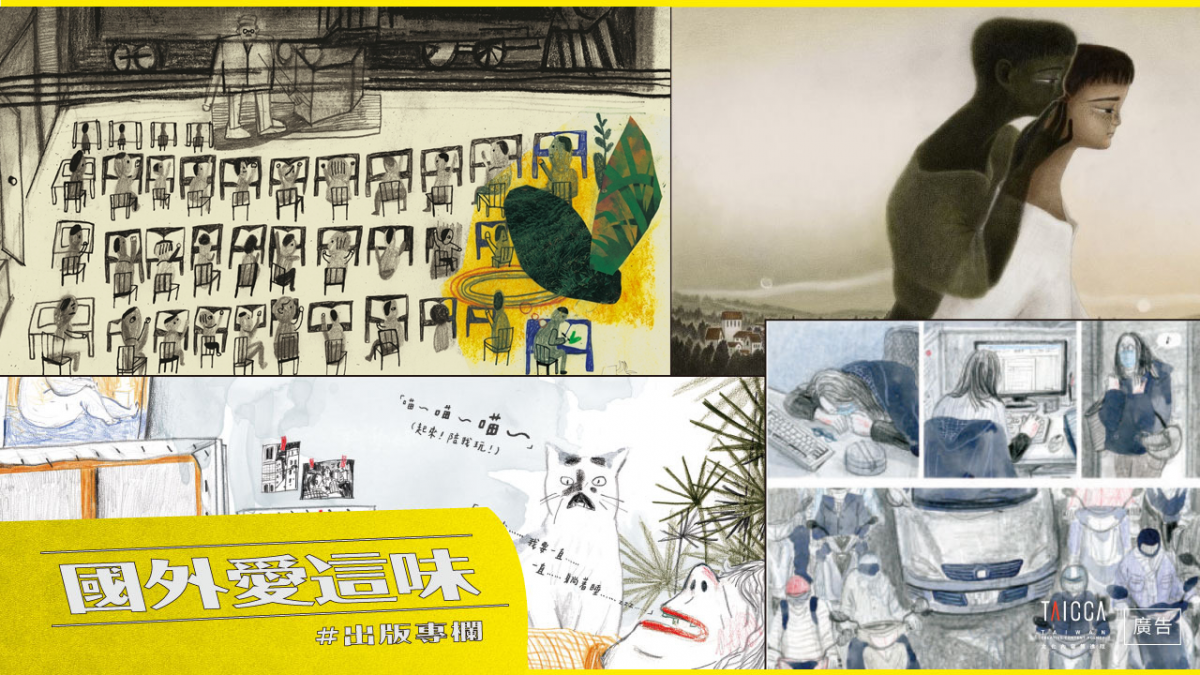

閱讀通信 vol.199》國外愛這味,又安古蘭又波隆那,她們會不會太會畫?

小時候,畫畫一直是通通編很想習得的技能之一,也不用多會畫,大概像數學老師可以粉筆一圈畫出精準的大圓即可。可惜那時通通編用尺畫直線都有機率畫歪( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )真佩服插畫家、漫畫家、繪本作家等等畫畫高手。

本周看到文策院與Openbook合作的「國外愛這味」專欄,有許多台灣已經很厲害的繪畫工作者,不止步於他們的專業領域,更勇於跨界創作,像陳沛珛、黃一文跟卓霈欣從繪本跨足到漫畫,備受海外大獎與市場肯定。

瀏覽這些風格各異的創作,都同樣會有一股放鬆感油然而生,這樣的感受是無需翻譯就能讓世界共鳴的,通通編不由得再次讚嘆繪畫的力量……突然手癢好想畫畫( ˘•ω•˘ )

說到翻譯,7月底舉辦的「臺灣文學翻譯工作坊」非常有趣,此次的文本《邦查女孩》節選了一段多語場景,如果直接翻譯會失去好笑的諧音梗,為此,學員跟老師們展開非常多的策略討論。通通編看向手邊的翻譯作品想著,未來在讚嘆國外作者的作品之餘,也要感激譯者將這股感受順利地傳達過來呢!

【封面故事】畫繪本也畫漫畫,兩棲創作者在歐洲大受歡迎?ft. 陳沛珛、黃一文、卓霈欣

本周其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

- 【書.人生.鄭美里】從婦女新知到社區大學,我的讀書會時光

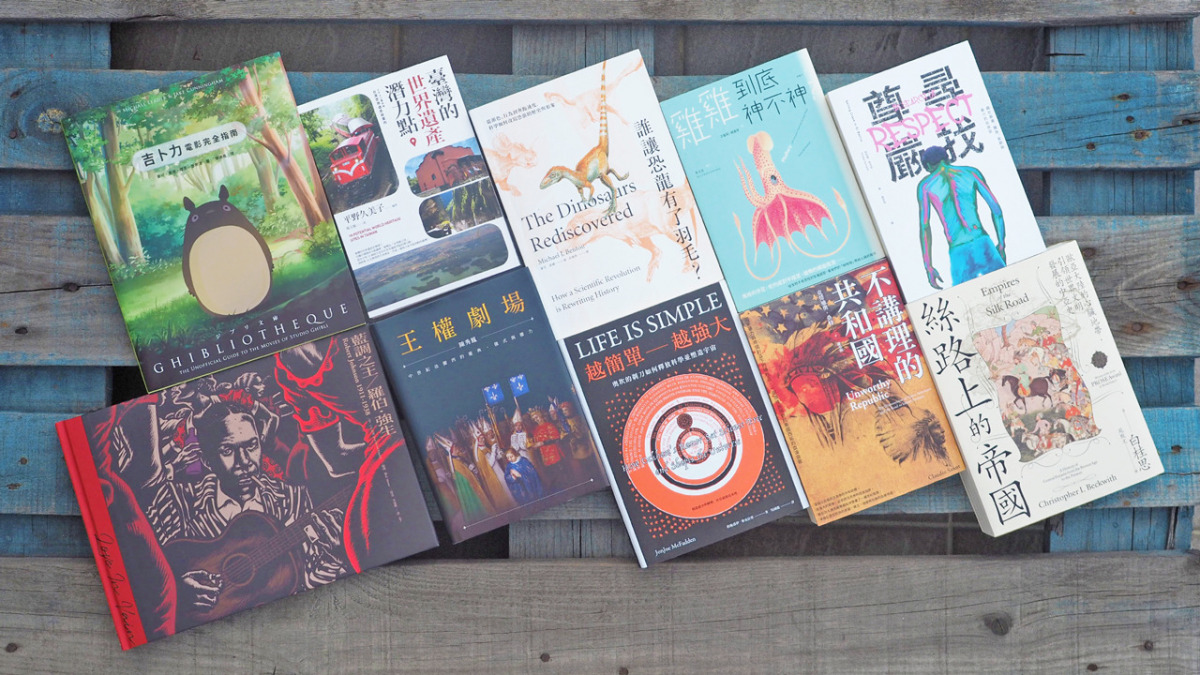

- 【每周好書.OB短評】#386 宛如墜入神妙世界的極品好書懶人包

藍調之王|越簡單越強大|誰讓恐龍有了羽毛?|雞雞到底神不神?|吉卜力電影完全指南|尋找尊嚴|台灣的世界遺產潛力點|王權劇場|絲路上的帝國|不講理的共和國

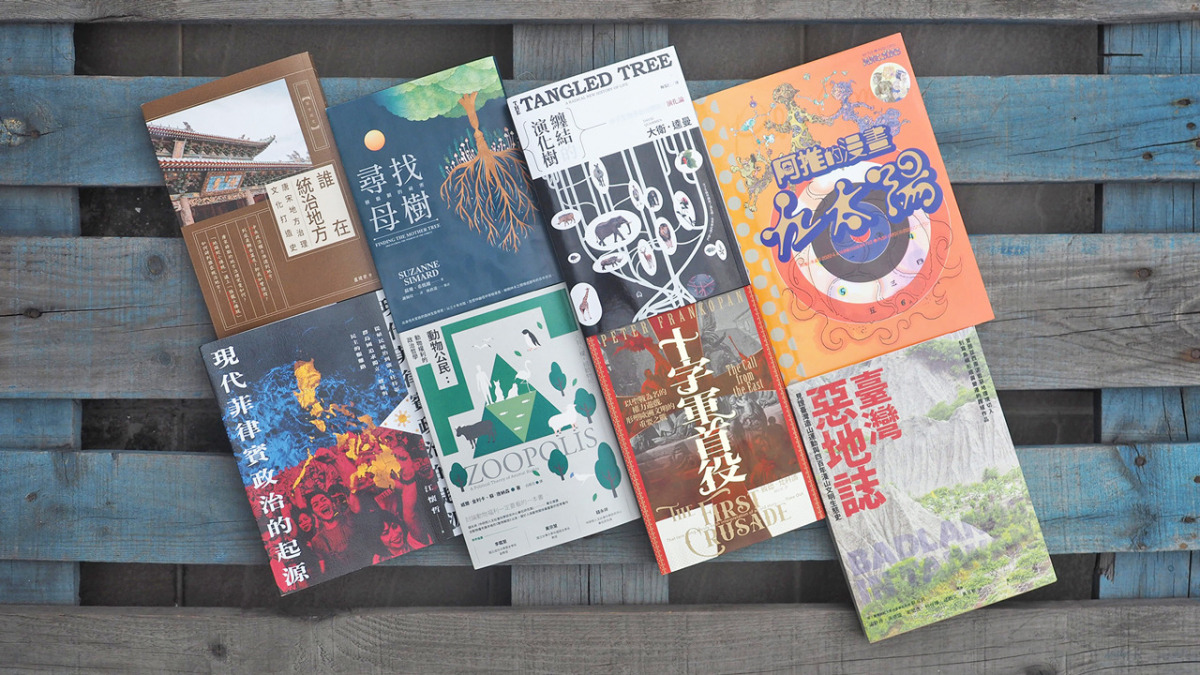

- 【每周好書.OB短評】#387 生生不息,芬多精爆棚的極品好書懶人包

動物公民|九太陽|臺灣惡地誌|纏結的演化樹|尋找母樹|十字軍首役|現代菲律賓政治的起源|誰在統治地方

【9/2~9/11活動預告】

下了幾場雨,天氣漸漸涼爽,讀者參加閱讀活動仍請留意防疫,通通編祝大家平安健康,閱讀愉快。

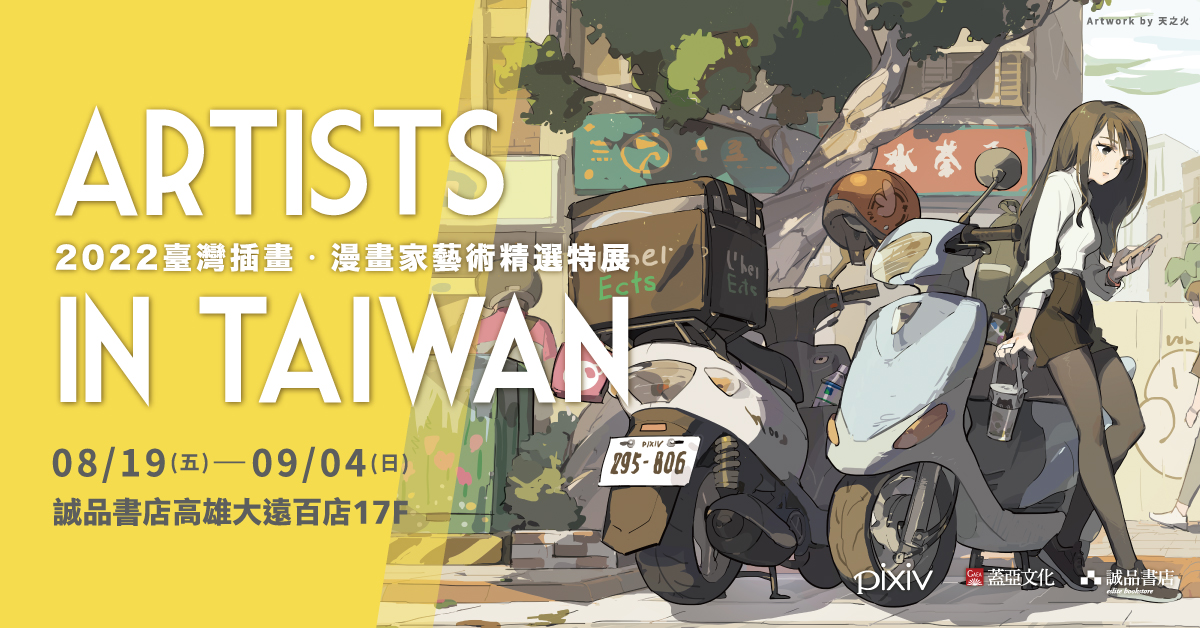

●8/19-9/4

▶《ARTISTS IN TAIWAN》2022臺灣插畫.漫畫家藝術精選特展

地點:誠品書店高雄大遠百店(高雄市苓雅區三多四路21號17樓)【活動頁面➤】

●8/27-12/12

▶2022南國漫讀節——南國的多重宇宙

地點:屏東縣立圖書館總圖(屏東縣屏東市大連路69號)【活動頁面➤】

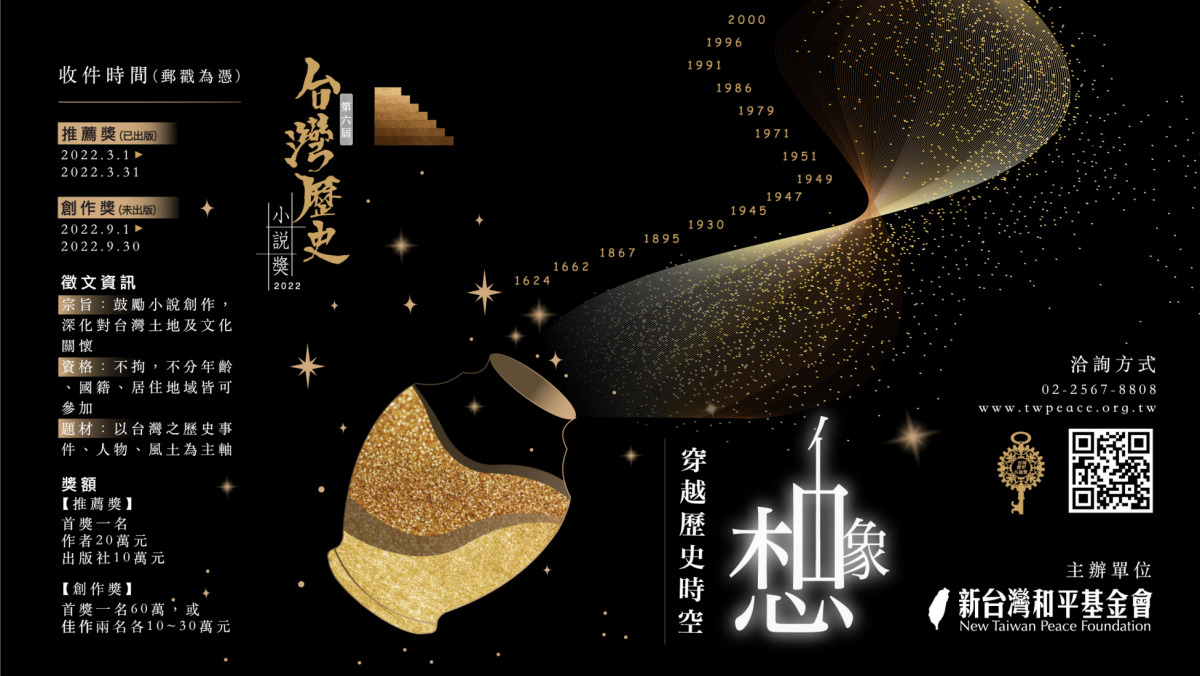

●9/1-9/30

▶第六屆台灣歷史小說獎「創作獎」徵件【活動頁面➤】

●9/2(五)

15:00-17:00

▶重拾老臺菜的味覺記憶——《1940在台南》新書料理分享會

地點:誠品書店信義旗艦店COOKING STUDIO(臺北市信義區松高路11號3樓)【活動頁面➤】19:00-21:00

▶率土之濱:環台漁港講座與走讀#1 八尺門不是門,和平島上不和平

地點:新北燦爛東南亞主題時光書店(新北市中和區興南路一段135巷1號)【活動頁面➤】

▶我們的文學夢講座:凌明玉《小說之味與第二個人生》

地點:紀州庵文學森林新館2樓(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】19:30-21:30

▶那些女孩、母親,還有男人們的〖受苦,和創傷〗——《尋找尊嚴》線上講座

地點:線上講座【活動頁面➤】

●9/3(六)

11:00-12:00

▶臺中文學季 ✺ 親子文學劇場|藍天空劇團《賣香屁》

地點:臺中文學館戶外平台(臺中市西區樂群街38號)【活動頁面➤】14:00-15:30

▶ 跨界對談│愛的藝術──被愛、去愛,都要先愛自己

地點:線上講座【活動頁面➤】14:00-16:00

▶《沖繩自古以來,不是日本神聖不可分割的一部分》新書發表會

地點:有時聚聚(臺北市萬華區和平西路三段240號1樓)【活動頁面➤】15:00-16:00

《東西太多啦!》新書講座&說故事活動

地點:華山創意園區.華麗島書店(臺北市中正區八德路一段1號)【活動頁面➤】

▶從吉卜力興衰看宮崎駿與高畑勳《吉卜力電影完全指南》新書分享會

地點:誠品R79出版糧行/藝文沙龍(臺北捷運中山地下書街內)【活動頁面➤】

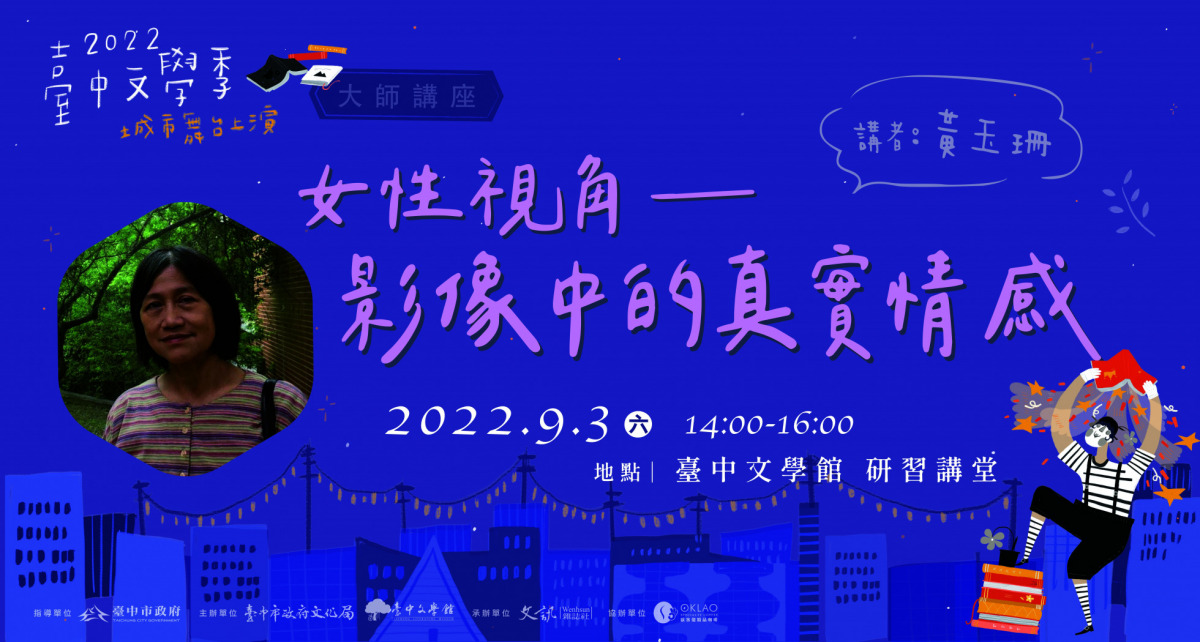

▶臺中文學季 ✺ 大師講座|黃玉珊:女性視角——影像中的真實情感

地點:臺中文學館研習講堂(臺中市西區樂群街38號)【活動頁面➤】19:00-20:30

▶見證洋裁時代的更迭──《港都洋裁師》新書分享會暨對談講座

地點:紀州庵文學森林新館2樓(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】19:00-21:00

▶率土之濱:環台漁港講座與走讀#2 不能以陸地的標準看待在海上生活

地點:新北燦爛東南亞主題時光書店(新北市中和區興南路一段135巷1號)【活動頁面➤】

▶物件與我:《物見》的誕生.新書發表會

地點:青鳥書店(臺北市中正區八德路一段1號2樓)【活動頁面➤】19:30-21:00

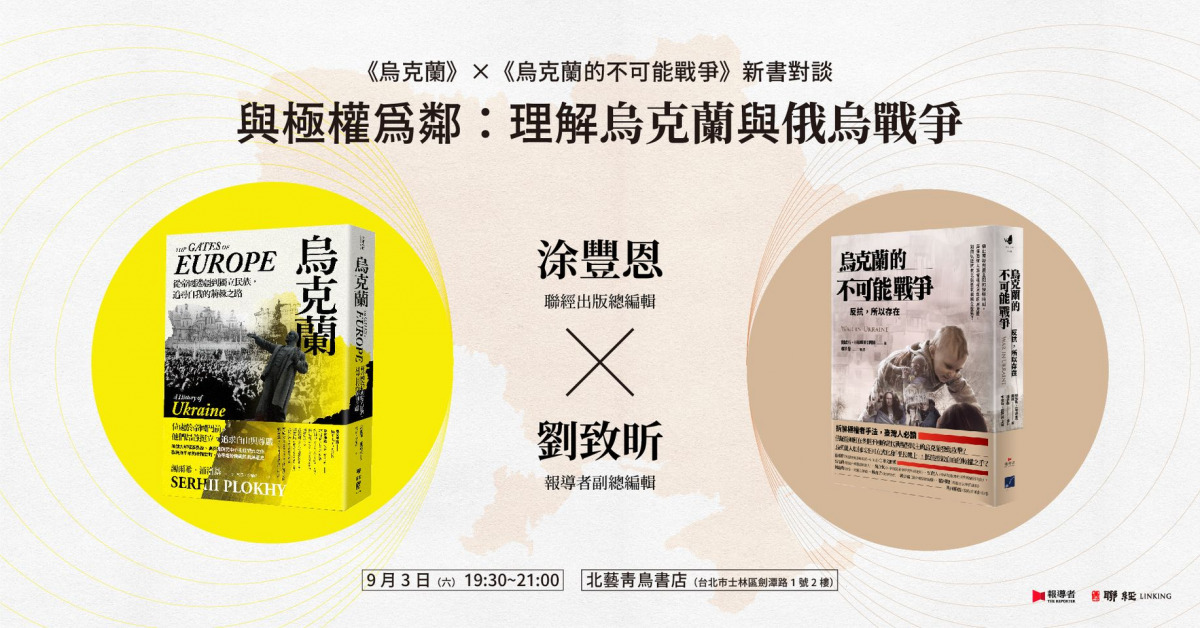

▶報導者×聯經新書對談——與極權為鄰:理解烏克蘭與俄烏戰爭

地點:北藝青鳥(臺北市士林區劍潭路1號2樓)【活動頁面➤】

●9/4(日)

14:00-15:00

▶臺中文學季 ✺ 探索臺中作家典藏館

地點:臺中精武圖書館(臺中市北區精武路291之3號)【活動頁面➤】14:00-16:30

▶Road to World Cup足球應許之地——新書分享會

地點:紀州庵文學森林(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】14:30-16:00

▶重讀一本藝術的青春之書:鄭治桂談《關於羅丹——熊秉明日記擇抄》

地點:雄獅星空(臺北市中山區南京西路9號2樓)【活動頁面➤】15:00-16:00

▶陳雪《少女的祈禱》新書分享會台北場

地點:誠品書店松菸店3樓 Forum(臺北市信義區菸廠路88號)【活動頁面➤】15:00-17:00

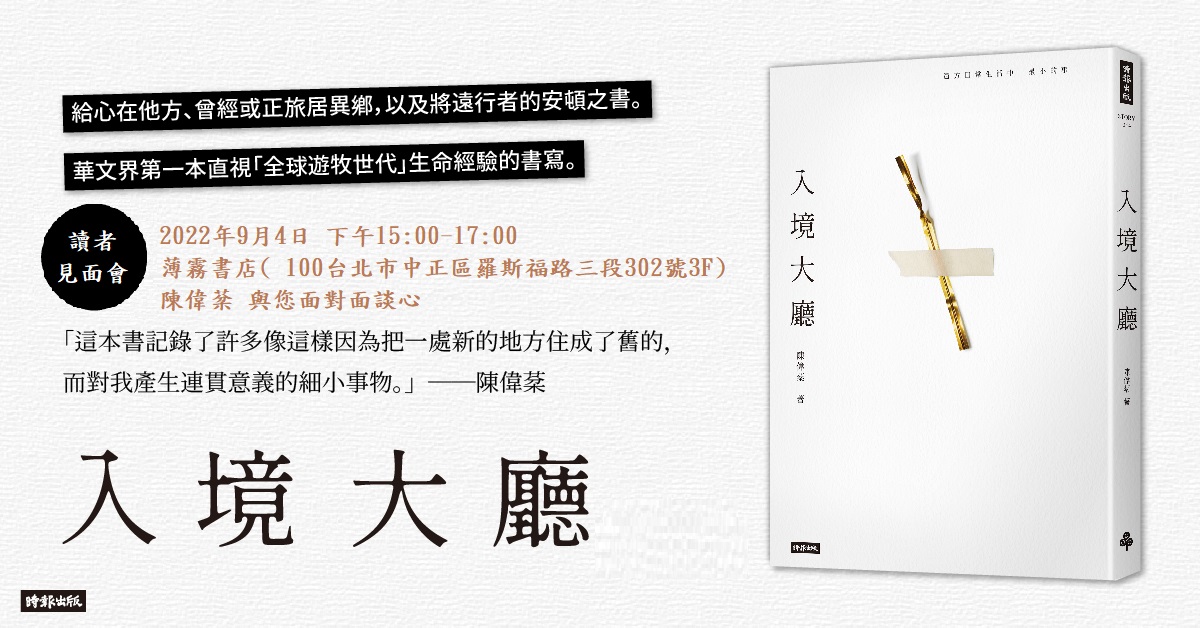

▶《入境大廳》讀者見面會

地點:薄霧書店(臺北市中正區羅斯福路三段302號3樓)【活動頁面➤】

●9/6(二)

19:30

▶那些境外的「假新聞」攻勢,怎麼防守與反攻?──《烏克蘭的不可能戰爭》新書講座

地點:線上講座【活動頁面➤】

●9/7(三)

19:30

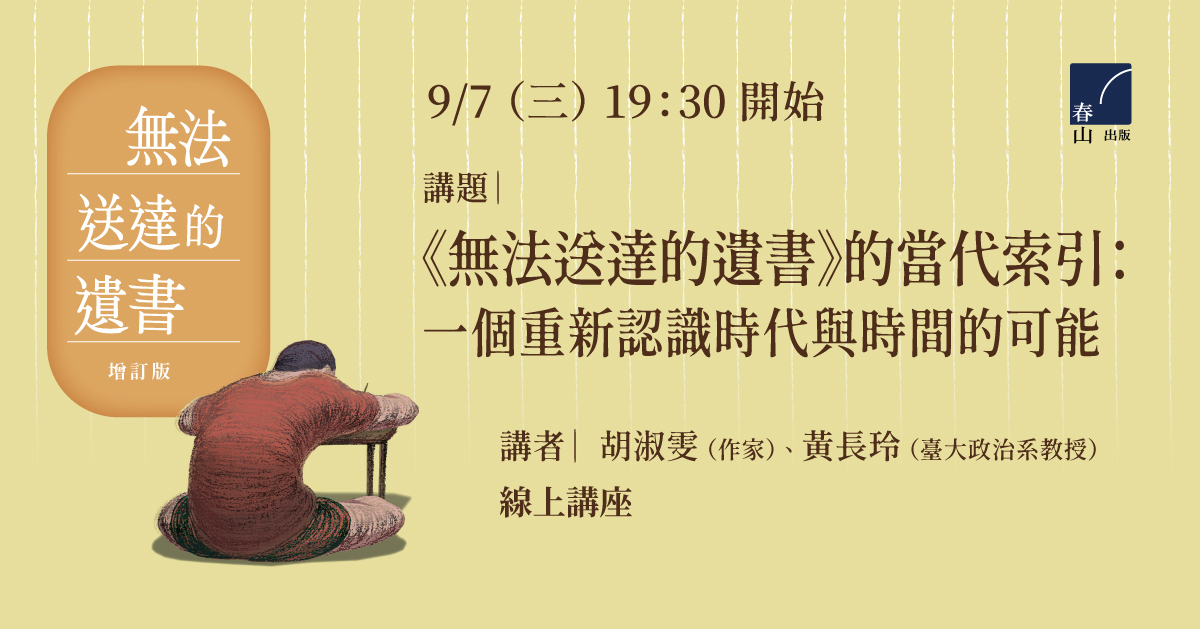

▶《無法送達的遺書》的當代索引:一個重新認識時代與時間的可能

地點:線上講座【活動頁面➤】

●9/9(五)

14:30-16:30

▶大稻埕建築風情《百年街屋》李東明簽書會

地點:台北霞海城隍廟前廣場(臺北市大同區迪化街一段61號)【活動頁面➤】19:00

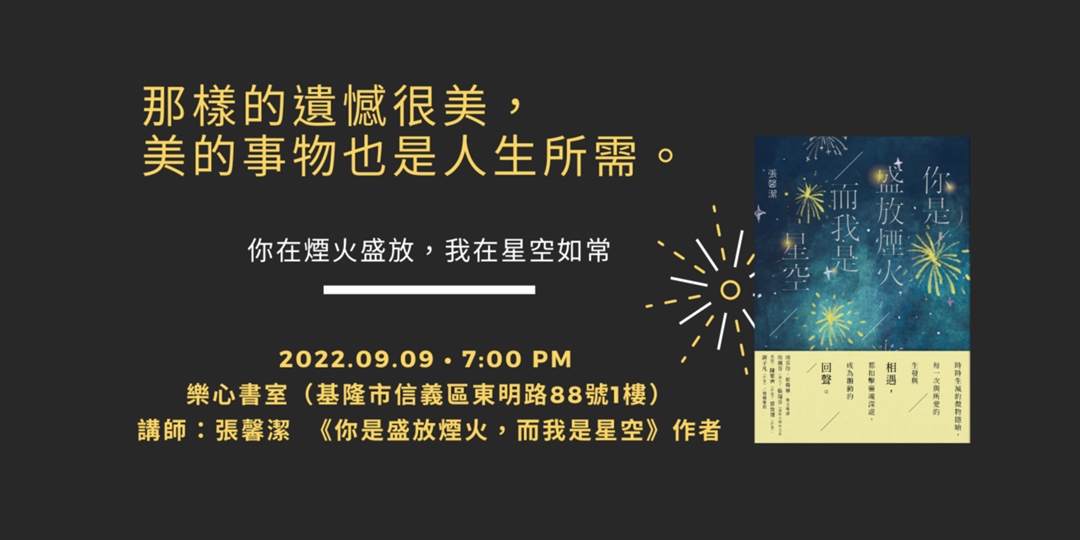

▶那樣的遺憾很美,美的事物是人生所需:《你是盛放煙火,而我是星空》分享會

地點:樂心書室(基隆市信義區東明路88號1樓)【活動頁面➤】19:30

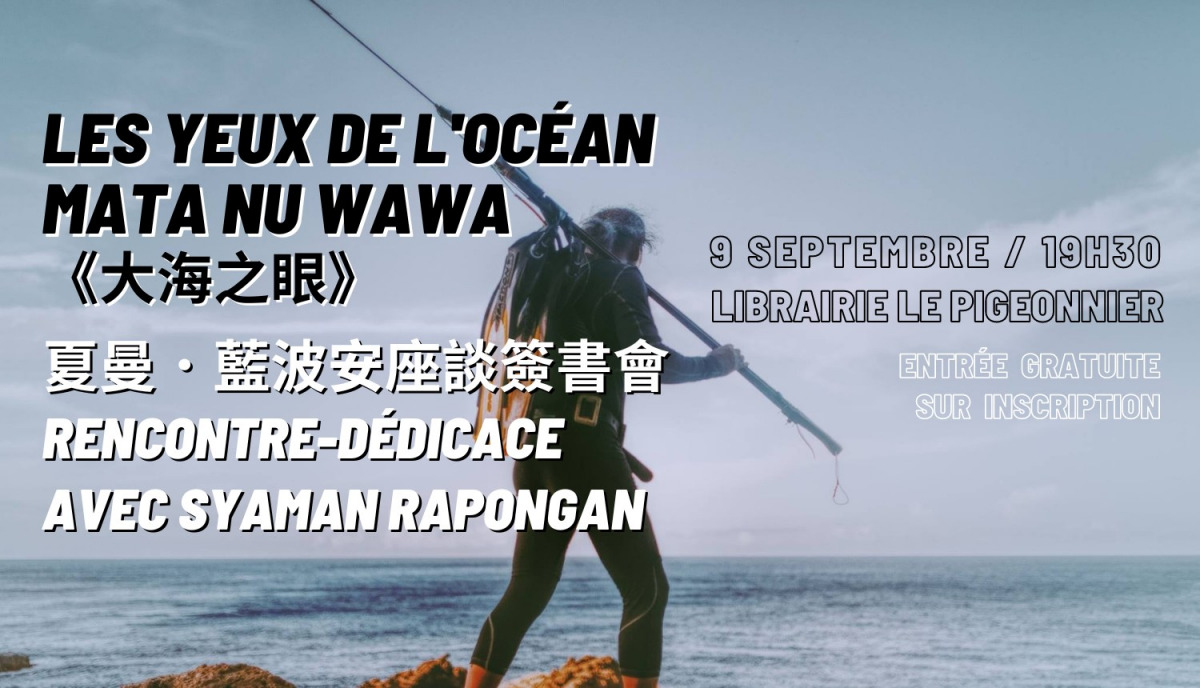

▶《大海之眼》夏曼.藍波安座談簽書會

地點:信鴿法國書店(臺北市中山區松江路97巷9號)【活動頁面➤】

●9/10(六)

14:00-15:30

▶褻瀆作為求生:玖芎×吳曉樂──《我把自己埋進土裡》新書分享會台中場

地點:梓書房(臺中市西區福人街89號)【活動頁面➤】20:00-21:30

▶中秋節賞月觀星活動

地點:仰望書房(臺中市北區英士路140號)【活動頁面➤】

●9/11(日)

14:00-16:00

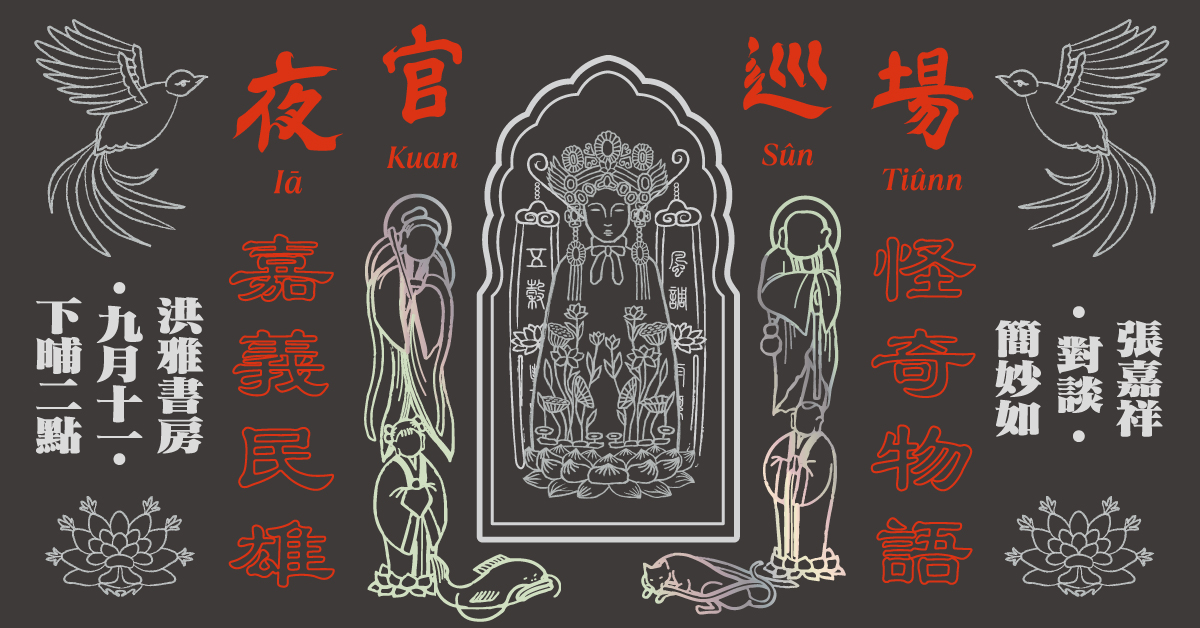

▶民雄怪奇物語:《夜官巡場》新書分享會嘉義場

地點:洪雅書房(嘉義市東區長榮街116號)【活動頁面➤】14:30-16:00

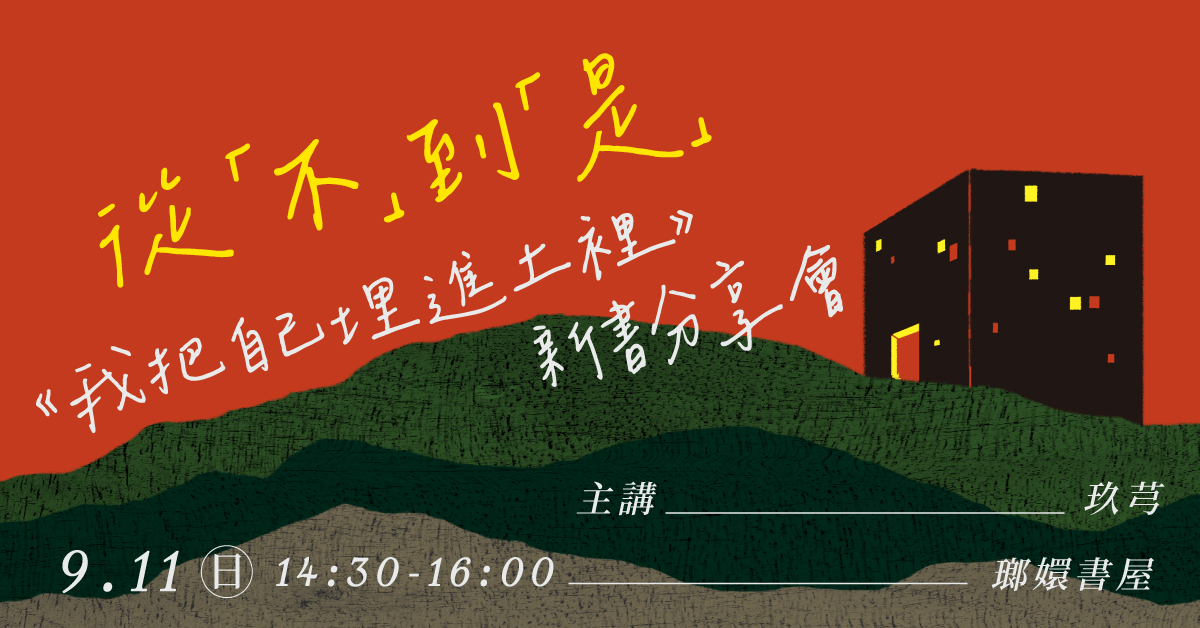

▶從「不」到「是」:玖芎《我把自己埋進土裡》新書分享會

地點:瑯嬛書屋(桃園市中壢區榮民路165巷6號)【活動頁面➤】

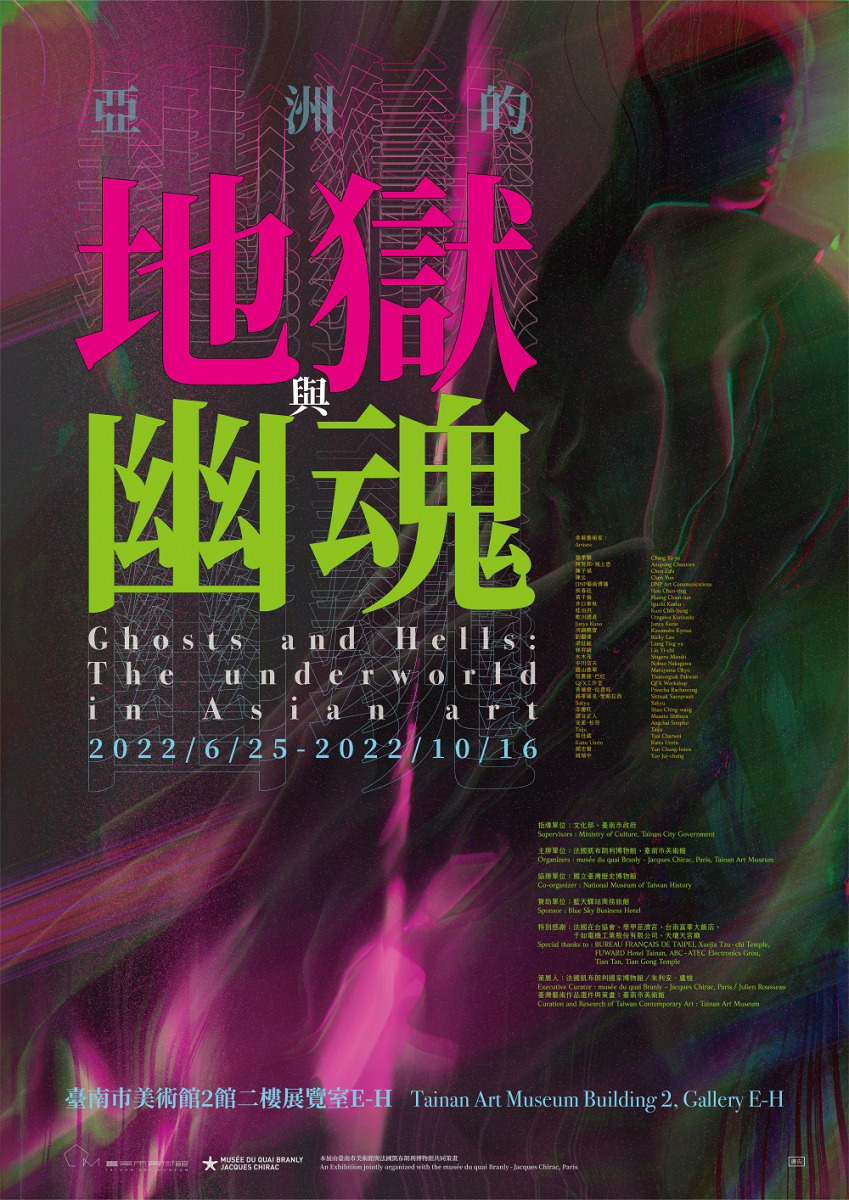

●6/25-10/16

▶「亞洲的地獄與幽魂」特展

地點:臺南美術館2館2樓展覽室E-H(臺南市中西區忠義路二段1號)【活動頁面➤】

話題》台烏相挺!烏克蘭總統澤倫斯基新書《我們如此相信》台灣將全球首發獨家上市

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來,戰爭尚未休止,國際仍密切關注未來走向。Openbook閱讀誌於這段期間也不曾缺席:4月,Podcast閱讀隨身聽特別製作烏克蘭主題單集節目;5月推出「一段給母親的錄音」專題,初衷來自希望向返家途中,遭炮火波及身亡烏克蘭母親致意;6月,台北國際書展開跑,OB特派員獨家專訪烏克蘭館代表——烏克蘭最大圖書銷售平台Yakaboo的國際事務主任,年方19歲的華倫堤娜.布坦可(Valentina Butenko),用文字及影像記錄她留給讀者的勉勵。

台灣社會對戰爭的關切,可見於各家媒體傾注心力實地訪查報導外,也反映於出版界。半年間,已有8本與俄烏相關的主題書籍上市:從藝文引介烏克蘭作家、俄烏歷史爬梳與地緣政治分析,到台灣媒體飛往當地第一線採訪內容的彙整,在在顯示出台灣讀者對於烏克蘭議題的求知若渴。

上週(8/26)大塊文化董事長郝明義於個人臉書公告,9月3日將出版第一本由台灣和烏克蘭共同企劃的書《澤倫斯基-我們如此相信:烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值》。內容收錄烏克蘭總統澤倫斯基50篇演講內容,哈佛政治學博士尹麗喬分析澤倫斯基國際政治策略的文章,還有郝明義訪問烏克蘭民間人士、側寫俄烏戰爭與其影響的台灣觀點,並加入拍攝於烏克蘭當地的攝影圖像、烏克蘭大事記作為輔助。

大塊向烏克蘭總統府提出申請,得到出版同意後,與烏克蘭國營最大網路平台Yakaboo攜手合作,短短25天內就讓跨國提案實際成書,簡直迅速到令人吃驚,其中,8位皆來自《風傳媒》國際中心的譯者群可說是功不可沒。Openbook在新書上市前夕,整理郝明義分享於臉書的出書源由,也線上簡訪本書主要譯者、《風傳媒》執行副總編輯閻紀宇,與讀者分享本書特色及希望藉由本書傳達的重要訊息。

➤烏克蘭總統澤倫斯基的第一本書在台灣

郝明義:2022年2月,我和世界上其他人一樣,目睹了2個驚異:俄羅斯的軍隊當真堂而皇之地全面入侵烏克蘭;在澤倫斯基的領導之下,烏克蘭沒有如普丁所以為的,在96小時內倒下。

澤倫斯基從開戰第一天深夜,便出現在基輔街頭,拿著手機自拍對世界說出:「我需要彈藥,而不是搭便車。」讓大家了解他不是落跑總統,更接著用一場場演講激勵民心,也得到世界各國的支援;烏克蘭在他的帶領下,守住首都基輔,打退了俄羅斯北線,擊沉了黑海艦隊的旗艦,還一路來到南線,準備發動反攻。

戰爭爆發前,在新聞媒體上看到的澤倫斯基,一身筆挺西裝,白秀清淨,非常符合他影視娛樂圈出身的背景;但從那場手機直播起,他不只留鬍鬚、露出他襯衫底下多年堅持運動而鍛練出來的結實肌肉,更在一場場對國內外的演講中,展露兼具感性與理性的雄辯。他要求世界各國支援烏克蘭武器、制裁俄羅斯,同時坦率又不失節制地指出袖手旁觀者的虛偽。

2015年,澤倫斯基在諷刺政治的影集《人民公僕》中演出總統要角而走紅,紅了之後又當上真正的總統。包括俄羅斯總統普丁在內的許多人,都知道他喜劇演員的出身,以為他是誤入政治叢林的小白兔。戰爭爆發後,澤倫斯基卻蛻變成一頭雄獅,結結實實地展現他身為烏克蘭總統兼武裝部隊最高統帥的能量。

澤倫斯基到底是怎麼辦到的?他,以及他領導的烏克蘭的蛻變,給同樣面臨對岸巨大威脅的臺灣什麼啟示?我開始讀他的資料、讀烏克蘭和俄羅斯歷史相關的書、追起劇來看他主演的《人民公僕》,但我看不到他內心真正的動力是什麼,神奇蛻變的根源是什麼。我也等待能有機會出版澤倫斯基的書,但一直沒有適合的。

今年5月中旬,澤倫斯基應邀在坎城影展演說,一如既往得到滿堂采。我很想知道他對全球的演藝世界說了些什麼,但新聞報導很零碎。那幾天晚上,我一路搜尋,找到了澤倫斯基的總統官方網站,看到當時大約有180篇演講。瀏覽後,我突然想:何不我自己來編一本澤倫斯基的書?有什麼可以比得上從澤倫斯基的演講中認識他,透過他自己的言語,來看進他的內心世界?如果要明白他想傳達的訊息,體會臺灣可以得到的參考,出書不才是最直接的途徑?我寫了一本書的編輯構想,寄信給澤倫斯基。

接下來,我一直並沒有得到肯定的答覆。6月,臺北國際書展期間所認識的烏克蘭國營最大圖書平台Yakaboo協助聯絡,到6月下旬,應要求提出整體版面規劃與補充說明後,直到8月3日,裴洛西來臺,我表達臺灣海峽也風雲密布,希望能及早出版,8月4日終於得到了回音。澤倫斯基同意了,並且就由Yakaboo和大塊文化共同策劃出版這本書。

我的構想經過補充之後,是這樣的:

在此推薦本書給所有讀者,希望每一個關心時勢與國家命運的人,都能從閱讀本書的過程中,體會到整合彼此信心、勇氣和智慧的力量。(以上文字段落編輯自郝明義臉書公開貼文)

➤彰顯烏克蘭軍民抗戰精神的精粹之作

OB特派員本次也特地訪問到《澤倫斯基:我們如此相信》譯者群中的關鍵人物閻紀宇,與讀者們分享他與《風傳媒》國際中心同仁們,一起接下本書翻譯的機緣。現為《風傳媒》執行副總編輯的閻紀宇,臺灣大學中國文學研究所碩士,長期從事跨領域翻譯與國際新聞報導、評論工作,對於俄烏戰爭也持續關注至今。(他最近也公布自己其實是魯西迪《魔鬼詩篇》繁體中文版的譯者,勇氣讓人敬佩!)快來一起閱讀他的分享吧。

Q:起初您是在什麼樣機緣下,加入本書譯者群?

閻紀宇:我已多年未從事書籍翻譯工作,與明義兄則是文字之交。8月上旬,在台灣社會熱烈討論「今日烏克蘭、明日台灣」或「今日俄羅斯、明日中國」議題之際,接到翻譯邀約,感到這是一項非常有意義的工作,能讓台灣讀者了解面臨霸權鄰國侵略的小國(烏克蘭相對俄羅斯可算「小國」),其領導人如何在國際社會上呼群保義,爭取到攸關國家存亡的外交、軍事、經濟與人道支援,因此答應加入。

Q:籌備出版的時間想必很緊迫。想請教譯者之間是如何合作與分工?您在這之中扮演什麼樣的角色?

閻紀宇:俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在進行,戰況變化迅速,台灣又剛經歷了中國報復性、封鎖性的大規模軍事演習,因此出版此書自然應打鐵趁熱。

我帶領《風傳媒》國際中心7位同仁李忠謙、簡恒宇、蔡娪嫣、陳艾伶、劉俞妗、王穎芝、廖綉玉,利用公餘時間全力投入。雖然時間緊迫,但同仁因為職務關係,對相關人事時地物都非常熟悉,因此都能夠勝任愉快。我自己除了親自操刀翻譯,還負責分配工作、制定SOP、緊盯進度、修改與潤飾文稿,希望成果能不辱使命。

Q:當初接下翻譯任務的心情為何?是否能向我們分享本書中印象最深刻的演說篇章?

閻紀宇:如前所云,對台灣社會而言,這是一項非常有意義、非常重要的工作,能深入參與當然是與有榮焉,也感謝明義兄與大塊文化有「識書之明」。澤倫斯基總統是喜劇演員出身,原本國際社會對他並不看好,甚至懷疑他會淪為「落跑總統」(有如去年5月的阿富汗末代總統賈尼)。然而戰爭爆發之後,澤倫斯基卻化身為「抗戰總統」,而且是為自由民主人權的普世價值而戰。

這50篇演講可謂斑斑血淚,今年3月8日對英國國會演講就是代表作。讀者對照新聞中、螢幕上的烏克蘭戰場光景,廢墟、難民、傷患、集體墳冢⋯⋯對照中國對台灣蠻橫粗暴的文攻武嚇,應該會為之感動、受其撼動。

Q:能不能請您談談本書此刻出版的重要性?您認為台灣讀者閱讀本書後能有怎樣的收穫?

閻紀宇:烏克蘭遭俄羅斯侵略以來,澤倫斯基總統幾乎每天都發表談話。這50篇演講更是精粹之作,可以看出他與幕僚的用心:除了聲討俄羅斯的戰爭罪行、反人道罪行,彰顯烏克蘭軍民堅苦卓絕的抗戰精神,更針對不同國家的不同對象,設計能夠打動對方的內容,突顯烏克蘭與對方的歷史淵源或命運共同性。

從烏克蘭獲得的回應與援助看來,澤倫斯基可以說是為「演講外交」樹立典範。我們自然也期望台灣的領導階層也能擁有這樣的能量與聲量,未來在台灣迫切需要國際社會支援的時候,登高一呼(希望不會有這一天,但我們必須做好準備)。

Q:最後,有沒有什麼想對Openbook 讀者想說的話?

閻紀宇:俄烏戰爭已跨過6個月的里程碑,戰事依舊膠著拉鋸,從地緣政治到全球經濟都大受衝擊,台灣也不可能置身事外。如果要更深入瞭解這場改變歷史走向的戰爭,不妨就從澤倫斯基這50篇金聲玉振的演講開始!●

作者:澤倫斯基( Volodymyr Zelenskyy)

譯者: 閻紀宇、李忠謙、王穎芝、廖綉玉、簡恒宇、蔡娪嫣、陳艾伶、劉俞妗

出版:大塊文化

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)

現任烏克蘭總統、烏克蘭武裝部隊最高統帥。

1978年生,大學讀法律,但是從17歲開始和同學組成一個叫「95區」(Kvartal 95,從小他生長的街區名字)小劇團開始,從業餘走上專業發展出自己的娛樂事業。從演員橫跨了編劇、導演、製作人等多重身份。2015年推出《人民公僕》政治諷刺影集,飾演一名高中歷史老師,意外當上了總統,改革政府和國家。影集推出後立刻爆紅。

2018年底,宣布參加總統大選,4個月後,經過兩輪投票,澤倫斯基當選烏克蘭總統,以73.22%的得票率刷新了烏克蘭總統選舉的紀錄。支持者視他為烏克蘭政壇的一注活水,反對者則認為他是個毫無政治經驗的作秀傀儡。然而2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭,澤倫斯基不但沒有從首都基輔撤離,反而走上街頭以手機直播的方式宣示抗戰到底的決心,從此以對國內、國外各方的演講激勵人心,也爭取世界各國的支持和支援,成為烏克蘭的英雄,也成為全球矚目的人物。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量