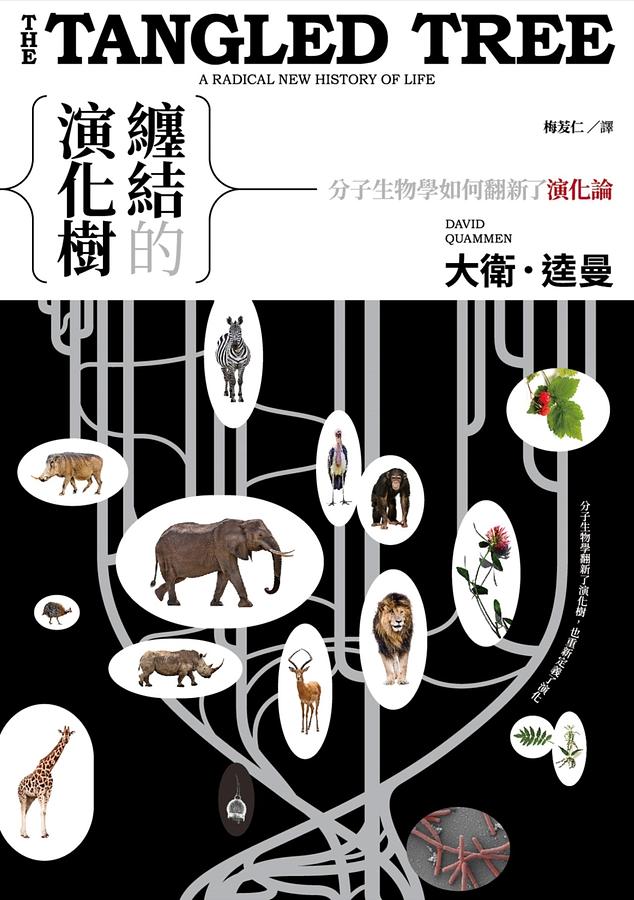

書評》那些糾纏生命樹的科學人生:評《纏結的演化樹》

分類問題是探究一門學問的開端,能夠適切分類系統內的物件,從而展現整個系統的組織原理,才能釐清何為根本的問題,進而發展關鍵性的前沿研究。然而隨著新證據的發現,分類的方式也會隨之調整,甚至改變。如果改變過於劇烈,那就會造成典範的轉移,科學革命因此而生。

這樣的故事在科學史上不斷發生,這本《纏結的演化樹》就是講述生物分類與演化理論的故事,與推動這些故事背後的人生轉折。

本書厚達500頁,娓娓道來從林奈的生物分類系統、拉馬克與達爾文的演化與遺傳理論,到因為DNA的發現所啟發的分子生物學與分子遺傳學,以及目前最前沿的基因定序與基因剪輯技術,上下縱橫了一兩百年的生物學史,涵蓋了許多重要有趣的主題與科學家。

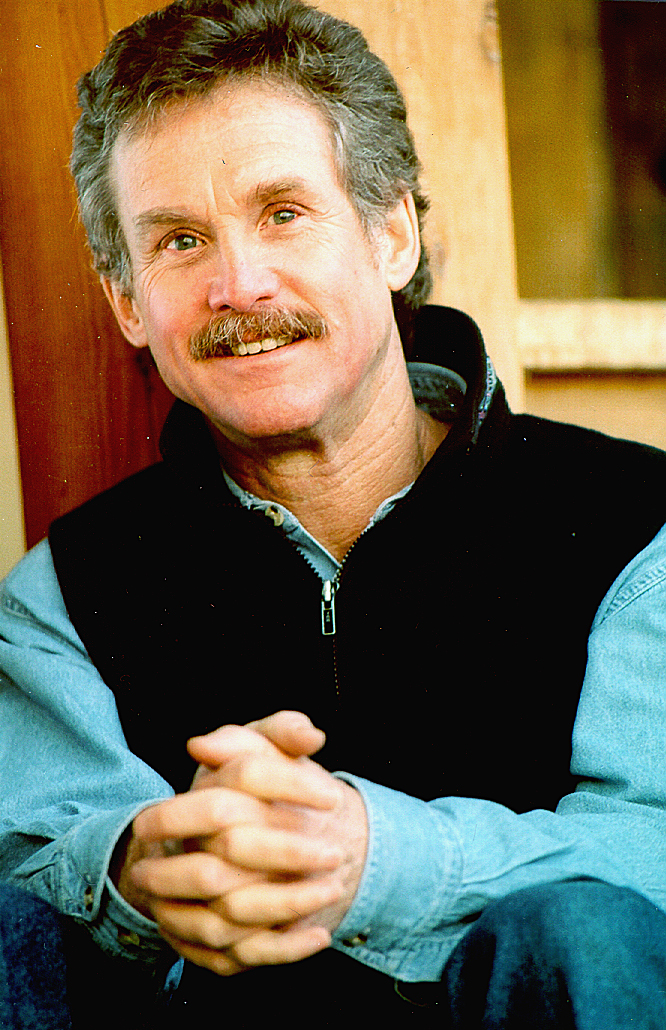

這樣一個跨度極大的寫作計劃,如果處理不慎,很容易變成夾雜趣聞軼事的科學史流水帳,或者著重於名詞解釋的科普書。所幸,在我看來,作者大衛.逵曼(David Quammen)採取了兩個有趣的切入點,從而避免了上述的困境,寫成了一本有趣、人性化與內容豐富的作品。此外,作者追根究底的新聞寫作風格,也是本書所以引人入勝的主要原因。

➤對生命終極問題的關懷

作者的第一個有趣觀點可以從書的命名(The Tangled Tree: A Radical New History of Life)看出來。雖然生物與生命科學在過去100年已經取得了很大的進展,但還遠遠不足以解答「生命的起源與本質為何」這類哲學式的終極問題。尤其隨著新的觀念與技術推陳出新,很容易就會將對終極問題的關懷掩埋殆盡。

本書恰恰好要聚焦於此等終極問題之上,以避免迷失在技術與術語的叢林中。而演化理論的目標就是要從現有可觀察到的生命樣態,盡量回溯到最早的起源,以便了解生命的本質為何。對此過程的圖像式理解,便是演化樹。

最素樸的演化樹,譬如達爾文所提出來的,是根據生物的外觀與樣態對物種進行分類,然後基於天擇的原理與演化由簡到繁的原則,可以排比出樹狀的演化圖譜。然而,隨著基因分子作為遺傳密碼的發現,我們對於物種差異的理解,也由外觀的比較進入到分子結構的層次,從而影響人們對演化的看法,以及最終演化樹的形狀。

具體而言,如果從外觀與樣態來看,物種有成千上萬種,但這樣複雜的分類對於回答終極問題並沒有幫助。反之,如果根據構成生物最基本的細胞結構以及蘊藏其中的基因密碼來分類,可能更能夠直接探究解答終極問題的奧祕。換言之,如果生命的本質隱藏在生命樹的樹幹,那直接探究開始分枝的部位,就比糾纏於末梢的枝葉更能得到想要的答案。

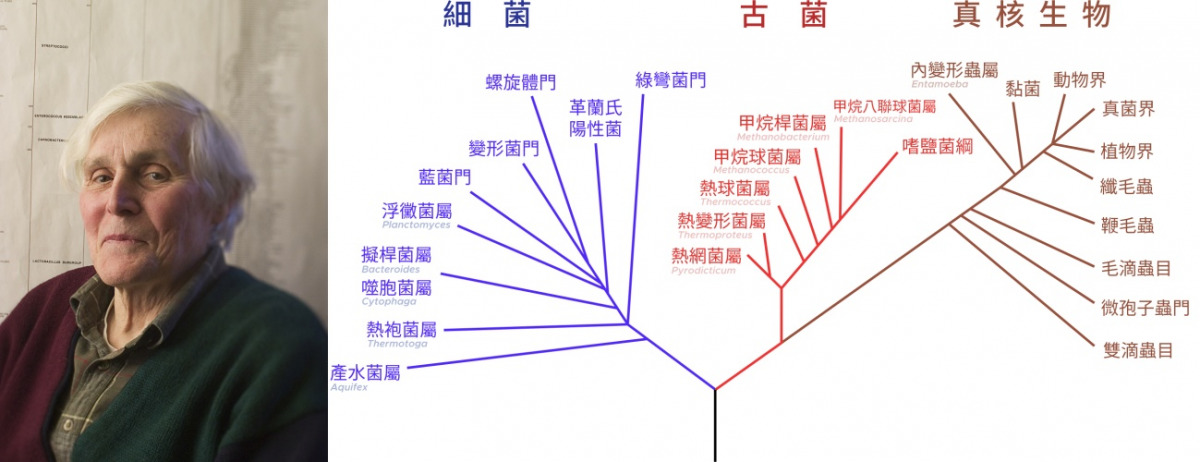

這就是為何作者將很大的篇幅用來講述渥易斯(Carl R. Woese)根據特定的RNA片段的比較所提出將生物分成真核生物域、細菌域與古菌域的三域說(Three-domain system)。其中,細菌與古菌原來同屬於原核生物。也就是相對於真核生物來說,沒有細胞核。可是渥易斯透過實驗發現,生存於類似地球早期極端環境的古菌,在所檢測的特定RNA片段上與細菌極不相同,所以應該獨立成一域。

以一個我們比較熟悉的例子來做類比。在接受原子為萬物組成的基本要素之前,我們無從了解不同物理化學性質的元素間的關聯為何。然而透過原子的概念以及對原子結構的了解,我們就建立了不同元素之間的關係,也就是所謂的元素週期表。當人們更進一步想要了解原子核(強子)的結構時,卻在加速器實驗中發現許許多多令人眼花撩亂的新強子。可是當夸克被提來當作構成強子的基本單位後,人們很快就掌握了這些不同強子的關係,使得我們對萬物結構的理解推進到最微觀的層次。

從以上的類比,我們可以說,從生命樹的大致形狀逐漸聚焦於三域說,看似一種簡化,實則幫助人們能更專注於演化的終極問題。就某種意義而言,三域說類似於生物領域裡的原子說或夸克論。

從三域說出發,可以更進一步問這三域物種細胞之間有無關聯。這也是《纏結的演化樹》下半部主要關注的議題。

➤你泥中有我,我泥中有你:內共生論

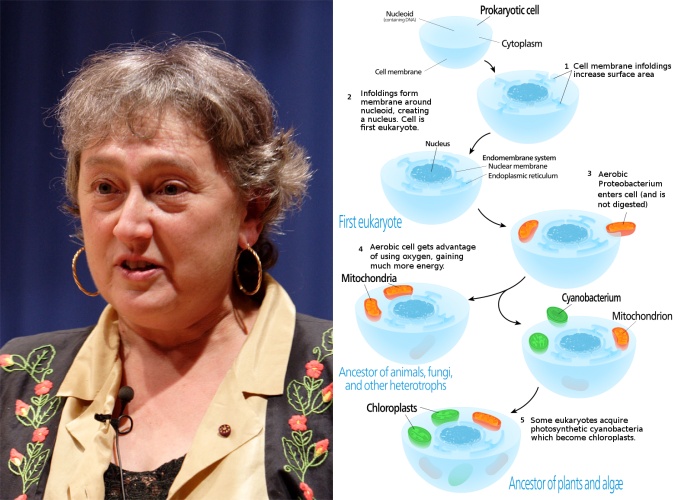

同樣透過分子遺傳密碼的比對,尤其是陸陸續續完成的基因定序開放資料庫,人們發現真核生物的能量合成與產生器的基因密碼,也就是植物細胞的葉綠體與動植物細胞的粒線體,與某些細菌(藍綠菌與![]() 變形菌)的基因密碼吻合。這就給馬古利斯(Lynn Margulis)與華林等人所提倡的內共生論(endosymbiotic theory)提供了強力證據。

變形菌)的基因密碼吻合。這就給馬古利斯(Lynn Margulis)與華林等人所提倡的內共生論(endosymbiotic theory)提供了強力證據。

內共生論認為,在演化早期某些宿主細胞捕獲了這些細菌,彼此共生後將細菌的基因密碼轉化為自身的一部分,便形成了葉綠體與粒線體。內共生論與達爾文物競天擇的遺傳演化是相違背的,因而在提倡的早期被視為離經叛道。然而一旦潘朵拉的盒子被打開,就有更多的研究證據顯示,分子遺傳密碼是可以透過類似內共生論所提倡的,經由細胞融合與病毒傳染來進行橫向的轉移,也就是所謂的水平基因轉移。

由於細菌與病毒可以說是無所不在,自成所謂的微生物體,因此水平基因轉移所產生的演化速度,遠快於物競天擇的縱向遺傳演化。這也因此改變了演化樹的形狀,從分枝的演化樹變成了纏結的演化樹。也就是說,各個物種的基因密碼的關係很可能是你泥中有我,我泥中有你。

比如人類的基因中有很大一部分是來自非人類與非靈長類動物,尤其有一大部分是所謂沒有明確遺傳表徵的垃圾DNA。這些垃圾DNA的來源,很有可能是入侵宿主的細菌為了在快速的演化競爭中不被淹滅,因而透過反轉錄病毒機制,特意在宿主細胞中留下的大量複製片段。

這些發現,已成為今日熱門的CRISPR與基因剪輯技術的基礎。然而這些熱門的進展,只作為註腳般在本書的末尾稍稍提及。全書更多篇幅反而著墨於與演化樹形狀相關的學術爭辯細節與反覆論證,而這也正是本書的特色。

➤科學的積累背後,有離經叛道的愛恨笑淚

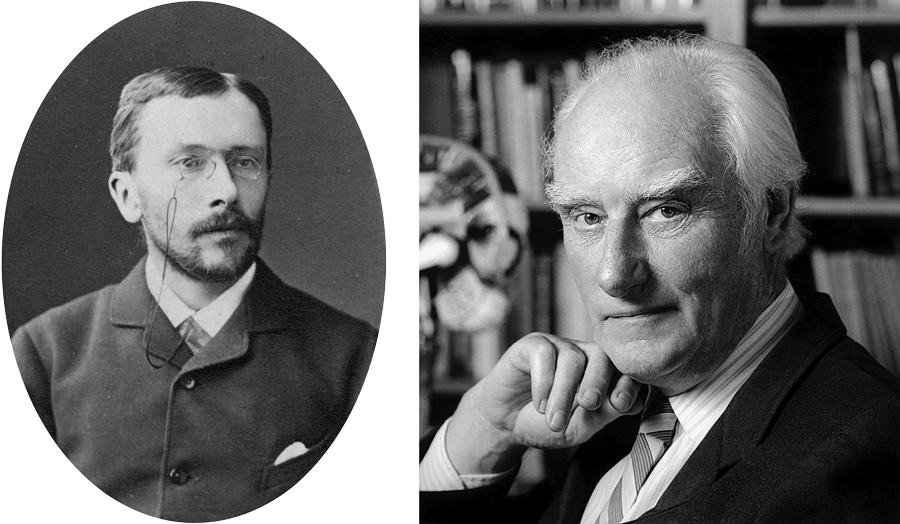

《纏結的演化樹》另外一個特點就是,將科學史的書寫著重在幾位非正統的科學家身上。其中最重要的是伊利諾大學的卡爾.渥易斯與當時在波士頓大學的琳.馬古利斯。書中也順帶提及了19世紀中葉出生的康斯坦丁.米列史科夫斯基(Konstantin Mereschkowski),他一生雖因爲戀童犯嫌疑而到處飄泊,卻孜孜於提倡共生起源論,最終於日內瓦以奇特的方式自殺。

這幾位的學術生命史,甚至生命史都帶有離經叛道的味道。渥易斯一開始研究生物物理,因為受到弗朗西斯.克里克(Francis Crick)提倡用DNA來分類物種的親緣關係所啟發,一腳踏進了當時才剛發軔的分子遺傳學的領域。渥易斯透過第一手實驗所分離出來的RNA片段來判讀,發現了古菌的存在,從而建立了三域說。然而因為三域說有悖於傳統的演化論,不被生物學界的主流人物所接受,長期受到孤立。

作者藉由訪談渥易斯的合作者與學生,頗析他的心路歷程,勾勒出渥易斯實實在在的思想家本色:可以在一個基礎問題上堅持己見,不輕易與主流意見妥協而極端偏執,因此似乎成為科學旅程上的悲劇英雄。但他也幸運地活到見證後起者發揚他的想法,使他的主張逐漸融入主流的發展。

書中特別提到渥易斯在晚年為了更近一步了解三域說在演化早期的動力學機制,而主動尋求與同校的物理學家合作,由此可以看出他認真追求真理的精神。

至於馬古利斯,雖在三域分類的看法上與渥易斯幾乎水火不容,但她近乎獻身式的著書立論,弘揚內共生說,啟發了一、兩代的後起者,從而改變演化樹研究的走向。她作為革命性科普旗手的威力與成就,可能更勝於她的第一任丈夫,也是著名的天文學家卡爾.薩根(Carl Sagan)。

《纏結的演化樹》生動地描寫這些人物的科學事業與人生,讓我們了解科學不只是冰冷的知識積累,也包含人與人之間的愛與恨,淚與笑,以及幾多無奈。

這雖然是一本很厚的科普書,但論理與科學家的人生穿插安排得很適切,讀起來跌宕起伏,為我們詳細記錄了追尋生命起源與本質奧祕旅程中的種種趣味。以目前的知識而言,我們離解開終極問題還有很長一段距離,但本書讓人一窺堂奧。唯一的遺憾是作者是在渥易斯過世之後才動念撰寫本書,因此無法直接與渥易斯本人對話。否則,我們應該可以在書中看到更多激盪的火花。●

|

|

|

作者簡介:大衛.逵曼 《國家地理雜誌》特約撰稿人,著有4本小說類書以及7本備受讚譽的非小說類書籍,包括《下一場人類大瘟疫》、《不情願的達爾文:《物種起源》誕生的故事》以及獲頒約翰布羅獎章(John Burroughs Medal)自然史著作獎項的《多多鳥之歌》。他曾獲美國藝術暨文學學院頒授學院文學獎,還三度獲得美國國家雜誌獎。逵曼擁有蒙大拿州立大學和科羅拉多學院的榮譽博士頭銜,他還在2007至2009年間擔任蒙大拿州立大學的華勒斯.史達格納美國西部研究講座教席。現與妻子、兩隻狗還有一隻鬥雞眼的貓住在蒙大拿州博茲曼市。 |

■就算植物沒有大腦,也不像動物般行動自如,近年卻有愈來愈多科學研究證實,植物其實擁有不可思議的「智能」!比如捕蟲草竟會因為麻醉劑而陷入「睡眠狀態」、放過入口的肥蟲?沉默植物其實超聒噪,運用1,700種揮發性化學物質跟鄰居聊八卦?

■就算植物沒有大腦,也不像動物般行動自如,近年卻有愈來愈多科學研究證實,植物其實擁有不可思議的「智能」!比如捕蟲草竟會因為麻醉劑而陷入「睡眠狀態」、放過入口的肥蟲?沉默植物其實超聒噪,運用1,700種揮發性化學物質跟鄰居聊八卦? ■享譽國際文壇、文學獎名單和年度好書常客的作家莫欣.哈密(Mohsin Hamid),繼2017年出版探討流亡與追尋的動人小說《門》之後,近日新作《最後的白人》(

■享譽國際文壇、文學獎名單和年度好書常客的作家莫欣.哈密(Mohsin Hamid),繼2017年出版探討流亡與追尋的動人小說《門》之後,近日新作《最後的白人》(

OB短評》#387 生生不息,芬多精爆棚的極品好書懶人包

●九太陽

阿推著,原動力文化,350元

推薦原因: 設 議 樂

碎形般的線條,異次元口香糖的配色,隨時都可能裂解的形體,這本漫畫教人眼前一亮,極具辨識度的畫風頗值得時下漫畫家反思。故事收在細胞開會一幕,巧妙避開太空歌劇的俗套,引領期待續集。【內容簡介➤】

●臺灣惡地誌

見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史

Badlands in Taiwan

蘇淑娟、梁舒婷、吳依璇、劉閎逸、柯伶樺、邱峋文、黃惠敏著,野人文化,630元

推薦原因: 知 議 樂 益

福爾摩沙、婆娑之島雖然是來自殖民他者的凝視,但小島的美麗也成為島民認識自身環境的主要視角,這造成當我們說「看見台灣」,看的其實大多是美麗的那一面。此書即提供了我們認識這塊土地的另一視角:不毛之地也是小島的自然組成。但此書不僅止於地質環境知識討論,因作者群的多元性,讓「惡地」這一主題有著藝術、建築、歷史生態等各領域的詮釋,是一部十分成功的共筆作品。【內容簡介➤】

●纏結的演化樹

分子生物學如何翻新了演化論

The Tangled Tree: A Radical New History of Life

大衛.逵曼(David Quammen)著,梅苃仁譯,貓頭鷹出版,840元

推薦原因: 知 思 議 樂 益

達爾文在《物種起源》奠定的遺傳變異、適者生存的演化觀,到1970年代《自私的基因》帶起的新達爾文主義,更強化直系遺傳與不適者淘汰的演化認知。然而這樣的觀點,也在非縱向的水平基因轉移、跨越物種的生命源起、非常態定義下的物種「祖先」(如細菌病毒)等研究發現促使下開始修正。此書聚焦在重要的生物演化學者的學說與生命經驗,透過「演化樹」具象化傳統的演化觀與地球共生,是一部非常好看的生物演化科普著作。【內容簡介➤】

●尋找母樹

樹聯網的秘密

Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest

蘇珊.希瑪爾(Suzanne Simard)著,謝佩妏譯,大塊文化,480元

推薦原因: 知 議 樂 益

這部訴說慾強大的自傳科普,既是家族書寫,又是自我追尋,最後一切都收攝在母樹研究之中,讓人想起《阿凡達》的靈魂之樹,卓然獨立,生生不息。「樹聯網」之說芬多精爆棚,為蓋婭理論提供了一個強哉矯的證明。【內容簡介➤】

●現代菲律賓政治的起源

從殖民統治到強人杜特蒂,群島國追求獨立、發展與民主的艱難路

江懷哲著,左岸文化,360元

推薦原因: 知 議 樂 獨

在華文作品中,菲律賓史與現代政治的討論相當少見,本書是近年來難得的佳作。作者使用精煉且清晰的文字,依據時序,從西班牙殖民時期談到現代菲律賓政治史,可說引領讀者瀏覽了近當代菲律賓的歷史。本書側重在國際政治、外交與菲律賓國內政局的討論,以「菲律賓」的視角,重新思考東亞與東南亞近當代國際政治與國際關係的內涵,以及民族主義與民主在此地區的發展過程。【內容簡介➤】

●十字軍首役

以聖戰為名的權力遊戲,形塑歐洲文明的重要之戰

The First Crusade: The Call from the East

彼德.梵科潘(Peter Frankopan)著,胡宗香譯,聯經出版,450元

推薦原因: 知 樂

本書從拜占庭歷史的角度出發,強調11世紀末、教宗烏爾班動員歐洲諸國發動十字軍的背後,當時拜占庭皇帝阿列克修斯一世扮演著關鍵的角色:面對近東穆斯林的勢力及強化國內的統治,阿列克修斯一世是促進十字軍東征的行動者,甚至可能是十字軍東征之所以發生的主因。對十字軍歷史有興趣的讀者,本書將提供有別以往的歷史詮釋與論述。【內容簡介➤】

●誰在統治地方

唐宋地方治理文化打造史

盧建榮著,暖暖書屋出版,450元

推薦原因: 知 思 議 樂

傳統中國史論述中,中央與官方是最主要視角,地方只是論述中的配角。近20餘年來,地方或地域社會等主題的研究日漸受到學界重視。作者長期關注中國中古史與文化史,書中以地方治理與文化建構入手,探討「地方」在中國唐宋時期,如何扮演不同於中央的重要角色,以及中央與地方社會互動過程中所見的新興文化現象。【內容簡介➤】

●動物公民

動物權利的政治哲學

Zoopolis: A Political Theory of Animal Right

威爾.金利卡(Will Kymlicka)、蘇.唐納森(Sue Donaldson)著,白舜羽譯,貓頭鷹出版,540元

推薦原因: 思 議 益

動保運動的極致,莫過於賦予動物公民權,然而牠們究竟是什麼樣的公民?家貓、麻雀、眼鏡蛇、黑猩猩的公民權又有何不同?兩位作者就是在傷這樣的腦筋。雖然只是第一步,終究是個眾生平等的開始,也許有朝一日,這樣的討論不會再被視為天馬行空。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量