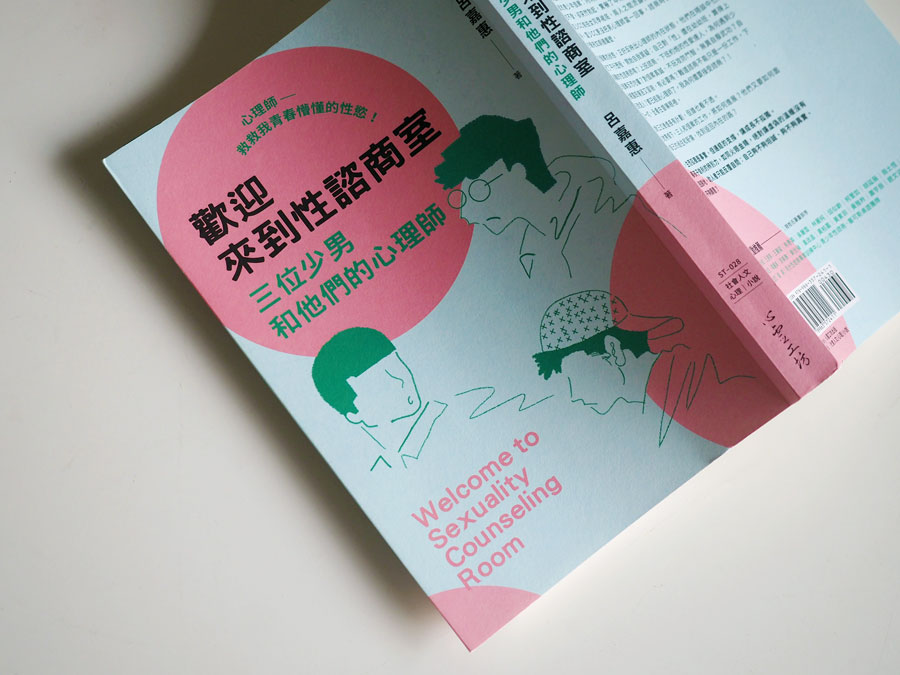

書評》少年吔,你到底在想什麼?!諮商心理師讀《歡迎來到性諮商室》

「你,到底在想什麼?!」

這是一個所有家長、老師與助人者都不斷絞盡腦汁想搞懂的,關於青少年的問題。

有時候,身為大人,很想將心比心、設身處地去理解這個時期的孩子究竟內心在經驗著什麼。然而無論怎麼邀請、嘗試各種方式溝通,卻總不得其門而入。有些孩子不說話就是不說話,以沉默應對一切;有些孩子總是用「不知道」、「還好吧」、「沒什麼」、「好無聊」來打發,甚至吹噓、言語挑釁、反質問、攻擊,常讓想與青少年連結的大人吃閉門羹。隨之而來的挫敗、無力、失控感與生氣,也使得想幫助孩子的家長、老師們決定撤回付出的耐心、關愛、善意與求好心切,轉為要求、規定、控制與責罰。

然而,仔細去觀察這個歷程,或許會發現,我們自己某個程度也是這樣度過青春的吧?

在那些以為自己只要堅定追逐理想與夢、不計任何後果代價,衝就對了的片刻;那些我就知道我跟大人要的不一樣,想完成卻還沒有充足能力可以證明自己的瞬間;去愛、去哭、去恨、去笑、去後悔,然後跌跌撞撞之下,拍拍屁股、擦擦眼淚脫下青少年的外衣,穿上看似成熟的衣裳,成為一個我們曾經都不想成為的大人。

但是,我們真的那麼容易就褪下外衣、忘記那個少年了嗎?

曾任日本文化廳廳長的榮格分析師河合隼雄感慨地說:「青春期對我來說,是只能掉眼淚,無法言說的事物。」他的眾多著作,主題橫跨各年齡層,卻最不擅長「青春」,一直到了晚年,在出版社編輯大力邀約下,他才絞盡腦汁把自己唯獨欠缺的「青春」——那段在日本戰爭與戰敗後灰色世界中長大的心理時光——以及跟年輕人交會的經驗,重新拿出來品嚐一番。

這份面對青春的艱難,其來有自。晚近的腦神經科學研究,漸漸揭示了青少年身體、內分泌與大腦成熟之間的交互影響與變化。性賀爾蒙開啟了腦部在兒童發育期之後的「第二次適應期」,大腦的可塑性與持續成長,讓青少年可以不斷地開拓與學習新的能力,以應付成年之後的各種挑戰。外顯的特徵就是情緒化、衝動、好出鋒頭、好奇、沒有定性、關注同儕回饋、無法集中注意力。再加上身體意象的轉變,青少年要適應身體每天的變化,以及「男生要像男生、女生要像女生」的社會性別期待——這都還沒說到性慾萌芽、情竇初開、課業成就、生涯探索、家庭壓力呢!

先不談大人是否理解青少年,即便青少年本人,也不見得瞭解自己到底想要什麼。內外在交雜的情緒經驗,著實難以言喻、難以表達。如果又遇到無法正確理解青春期的系統,只是單方面不斷灌輸觀念,沒有給予青少年探索的空間讓他們建立足以面對成人世界的能力,一味要求他們長成大家期待中的樣子,那麼我們不難想像,對於正準備長大的小大人、大小孩而言,會帶來什麼樣的衝擊、影響,甚至抑制、傷害。

相對地,作為接應青春期少年的心理師,與少年們一同面對轉大人的關鍵時刻,這份工作的艱難,不亞於青少年長大、成熟的掙扎與壓力。也難怪河合先生會感嘆「與青年相處,有時候讓我痛切地感覺到自己的無力與極限。」

心理諮商工作是這樣的:你接觸個案的同時,也會觸碰到自己內在那相似且共鳴的地帶,返身回頭碰觸到自己的青春。也因此,我想河合先生從來都沒有忘記,也不可能忘記他自己的青春,即便無法變成文字或話語,這段歲月仍持續地伴隨他助人生涯的左右。

這本《歡迎來到性諮商室:三位少男和他們的心理師》,就是在這樣豐富、層層堆疊的生態系中展開。作者呂嘉惠用文字創造了一個非常貼近青少年實務現場的世界。故事中,可以看到三位少男在發展面對人生的能力之時,與自己性慾的相遇之際,那些好玩、有趣、刺激、害羞、羞恥、罪惡、噁心、恐懼、擔心、焦慮、慌張、輕蔑、膽怯的心情;另外還有為了掩藏這顆澎湃又正在發育的脆弱心靈,表現出的口是心非、啞口無言、毫不在意、漫不經心、裝成熟、裝市儈、裝懂。而性,在還來不及充分理解之前,所引發的行為與後果已經到來,更讓少男手足無措。

面對青春如惡水、承載青少年的系統動力複雜如迷魂陣,三位滿腔熱血的心理師各憑本領,在督導的帶領之下,於團體督導聚會當中支持著彼此,試著在系統中成為一座跨越的橋樑,幫助身邊的大人理解孩子,同時也幫助孩子看懂局面、建立能力,用自己的能力替自己負責。

心理師們各自接觸著自己負責的青少年個案,也重新喚醒自己的年少輕狂、魅力與慾望、懵懂與天真、倔將與臣服。書中最令人觸動的是,提醒我們與青少年工作時莫忘真誠,因為青春孩子銳利的辨別力,如同能分辨真身的火眼金睛,絕對讓虛偽的溫暖沒有遁逃的餘地。助人者只能一再反覆覺察自己,問問自己夠不夠坦誠、夠不夠真實、夠不夠願意。而這樣反身覺察,也推動著書中三位心理師,走向梳理自身的認回自我之途。

看著書中的不同段故事線,也把我拉回了自己的國中時期。青春啊~確實是各種苦澀與甘甜並存,既豐富又矛盾的時光啊!

想起當時第一次感受到身體的變化,從高亢的孩童音轉變成低扁的鴨子嗓,眼看著身體不斷抽高與變化,那是種既開心又不安的心情啊:「哇!我真的長大了?我在別人眼裡究竟是什麼模樣?我還是會被喜歡的嗎?」

伴隨著身體變化,開始感受到體內的性慾,似乎怎麼發洩都發洩不完,卻又令人趨之若鶩、好奇、舒服、刺激,卻又對這樣的慾望感到害怕:「我會不會太沉迷了?我這樣是不是變態?這樣下去真的可以嗎?」反覆地投入性的畫面、性的想法、性的感覺中,再反覆地努力讓自己跳脫開來。當別過頭去努力不想性,偷偷滲入心裡的變成了各種喜歡、好感、甚至戀愛的感覺,在同性、異性之間瀰漫。要能安頓好自己、屏除雜念專心唸書,就必須花好大一番功夫,好不辛苦。

《歡迎來到性諮商室》不是本易讀的書,從各方面來說都是。在外表的防禦與無語之下,青少年潛藏心中的各種念頭與情緒,透過文字一點一滴呈現出來,是第一個精彩又燒腦之處。敘述的過程穿插許多專業術語與概念評估,盡可能透明化性諮商能力,建構心理師內在的思索與運作,為第二燒腦點。

在三位心理師與個案之間、個案與個案自身的困境之間,兩者相互對照的關係動力與平行歷程,為第三燒腦點。系統之中不同權力位階、觀點、身分角色與資源,怎麼運用、掌握得當,讓心理諮商工作可以發揮最大的效益,為第四燒腦點。治療師的內在覺察、自我探索,與用盡全力也要挖掘、看清攪動內在的是什麼,為第五燒腦點。而最令人愛不釋手又不敢輕易嘗試的,就是喚起你對自己青春期的好奇,那是一份療癒的邀請、認回自己的濫觴。

那麼,你呢?

你敢不敢,再度直面自己的青春?

你願不願意,回首細細觀看那段荒謬的歲月?

你能不能,給自己一本書的時間,陪伴自己,讓你的青春再度甦醒、再次長大?●

|

|

|

作者簡介:呂嘉惠 美國雪城大學諮商教育碩士,諮商心理師,台灣性諮商學會性諮商師認證、荷光性諮商專業訓練中心執行長、芸光兒童與青少年性諮商中心、荷光成人性諮商中心執行長。 從事性諮商25年,創建了適合華人文化的「能力建構取向性諮商」學派,以人格與性人格建構為主要治療核心,研發出適合各發展階段的性諮商技術,來整合個體的性心理發展,務使在性價值觀與文化脈絡不斷轉變下的個體,具備能力掌握自己的性自我,以享有屬於自己獨特的性與親密的人生體驗。 出版著作有《湛藍深海》、《心理師,救救我的色鬼老爸!》、《愛與放手親職性教育生涯規劃11堂課》。 |

聊聊

聊聊

OB短評》#377 飄散夏日沁人旋律的極品好書懶人包

●如何寫一首歌

How To Write One Song

傑夫.特維迪(Jeff Tweedy)著,沈台訓譯,啟明出版,460元

推薦原因: 實 樂

教人做音樂的書不多,聲稱沒有音樂基礎也能作曲,這般鼓舞人心的主張就更少見了。書中不少建議也適用於其他類型的創作,每天投資點時間,不知不覺興趣就成了斜槓。談到填詞,作者的撇步是「讓語言短路並重啟」。文青快偷!【內容簡介➤】

●芭樂歌

Bla Bla Song

PETER MANN著,尖端出版,450元

推薦原因: 樂 獨

以漫畫演繹「芭樂歌」如何滲入日常生活,留存於記憶之中,成為人生的背景音樂。主題聚焦的4部作品有如4首情歌的紙上MV,讀來讓人想起漫畫版的音樂愛情故事,不僅有具體的角色與清新的故事,還有十分多元、對於愛情的刻畫。而書中愛情主題亦有其「芭樂」元素,有甜美有惡果,有純愛有不倫,有清脆的痛苦也有軟綿綿的快樂,是一部許多人都能會心感受的獨特作品。【內容簡介➤】

●憑空而來

伍迪.艾倫回憶錄

Apropos of Nothing

伍迪.艾倫(Woody Allen)著,陳麗貴譯,黑體文化,500元

推薦原因: 文 樂

一攤開書,伍迪.艾倫式的話癆感噴薄而出,一幕幕的電影畫面紛至沓來,有一口氣看完伍迪系列的追劇快感。然而這書還涉及到了作者的侵童疑雲,出版時鬧得滿城風雨,話癆般的辯解也不討好。不過既然想看,讀者就得承擔公民法官的責任,每個句子忽然都成了呈堂證供,讀來膽戰心驚。【內容簡介➤】

●跟著救生員學水中自救

30堂防溺教育課,危急時刻,做自己的救命恩人!

張景泓著,時報出版,360元

推薦原因: 知 議 樂 益

有多年救生員實務經驗的作者,在此書前言透露一個事實:有非常多溺水的人,都是會游泳的人。好比台灣是個海島國家、充滿各種水域,不代表台灣人民都深諳水性,因此重要的是理解到:會不會溺水不完全取決於游泳能力,而在於觀念與環境。從這樣的觀察出發,此書以清楚的圖文解說,引導讀者建立水域安全觀念、溺水之後的脫困技巧、自助也助人的思維與作法,實用也應時。【內容簡介➤】

●為演算法服務的免洗人力

平台資本主義時代的勞動與剝削

Work Without the Worker: Labour in the Age of Platform Capitalism

菲爾.瓊斯(Phil Jones)著,陳依萍譯,商周出版,340元

推薦原因: 知 批 議 益

以往我們可能會認為數位時代的血汗工廠剝削對象是俗稱「碼農」的程式人員,但在大運算、網路監控、資訊資本主義時代,各種機器與程式無法承擔的工作,依舊需要大量外包人力,這些人分布在貧民窟、難民營,以及各國生活在貧窮線下的人們,以按件計酬、隨用即丟的約聘勞動力,滿足資訊寡頭的掌控與獲利,這樣的勞動問題比過往的物質性勞動更難以處理。此書在揭露資訊時代的勞動問題之餘,提出「微工作」等重新結構勞動想像的可能做法,是一部應時且重要的著作。【內容簡介➤】

●馴果記

從諸神的花園、人間的天堂、大眾的果物到現代超市蔬果區,果園改造土地、誘發哲思、觸動感官的千萬年故事

Taming Fruit: How Orchards Have Transformed the Land, Offered Sanctuary and Inspired Creativity

貝恩德.布倫納(Bernd Brunner)著,林潔盈譯,臉譜出版,599元

推薦原因: 知 設 議 樂 益

此書巧妙地以「馴化」(taming)為主旨,以西方果園歷史為軸線,追尋人類從古希臘羅馬時代,到工業化生態浩劫的當代,如何在想像與實務層次塑造「果園」。因此除了植栽農業技術、果實品種演化的歷史資料與敘事,書中亦搜羅了精美的古籍繪畫、傳說故事,成就一部精彩迷人的果園民族志與文化史。【內容簡介➤】

●他們說我是間諜

人類學家與她的祕密警察監控檔案

My Life as a Spy: Investigations in a Secret Police File

凱薩琳.韋德瑞(Katherine Verdery)著,梁永安譯,衛城出版,650元

推薦原因: 知 批 思 議 樂 獨 益

本書係根據冷戰時期作者在羅馬尼亞進行田野的人類學民族誌發展而來。田野調查仰賴當地引路人的互相信任,監控文化則將這種信任化為椎心的背叛。閱讀自己被監控紀錄的人類學者,如何面對監控氛圍下人性的灰色地帶,思考「傷害」與「責任」的課題?多視角的敘事手法,為後人理解當時鐵幕統治下的日常社會,乃至於剖析威權統治的本質,提供深具洞察力的參考。【內容簡介➤】

●殤鏡

Miroir de nos peines

皮耶.勒梅特(Pierre Lemaitre)著,繆詠華譯,時報出版,520元

推薦原因: 文 樂

此書延續作者前作處理了兩次世界大戰中「孩子們」與常人的經驗,描繪戰爭發生當下、法國社會中的一般人如何感知並被捲入其中。這本長篇小說以1940年三個日期為分段,描寫2、3個月間的社會景況,敘事流暢如水般地帶來日常事件與常人面容,開篇以「性」的張力與威脅感帶出騷動不安的隱隱伏流,是非常精緻好看的戰爭歷史小說。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性.閱讀樂趣.獨特性.公益性

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量