童書書房》第一聲文字獄警鐘已響:香港繪本遭判為煽動刊物,及其他童書藝文短訊

【時事議題】

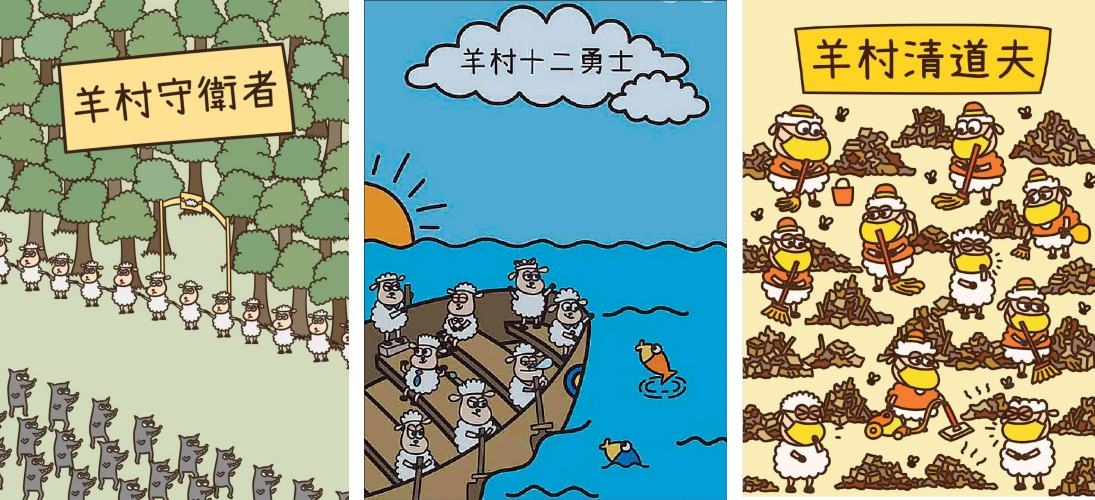

■香港言語治療師總工會所出版的兒童繪本《羊村守衛者》、《羊村12勇士》、《羊村清道夫》系列遭香港國安局認定涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條,亦即製作煽動刊物,引人憎恨香港特別行政區政府。工會的5名理事在7月22日遭到拘捕,本文發表時,其中3位獲得保釋,25歲的工會主席黎雯齡及27歲的副主席楊逸意則還押至今,可能面臨2年以上的刑期。工會將近16萬港元(大約64萬元台幣)的資產也遭到凍結。

黎雯齡、楊逸意日前受訪時表示,羊村系列繪本以粵語寫作以求保存母語,並且特別參考《小王子》的寫作方式,以淺白好吸收的文字傳達意旨。羊村繪本中,「小羊村」和「野狼村」比鄰而居,原本兩村之間設有圍欄,兩邊生活井水不犯河水,但是野狼村民擅自破壞柵欄、隨意將垃圾往小羊村扔、頒布只對野狼有利的規定(例如想吃羊就吃羊),原本生性溫馴的小羊們被逼得起身反抗,其實狼羊之間的衝突,就是2019年反送中前後的香港社會縮影。

黎雯齡和楊逸意認為,自從反送中運動以來,原本應該要保護市民的港警卻經常傳出無故毆打、拘捕市民等新聞,社會上硝煙瀰漫,不僅大人難以理解,小朋友的價值觀也一併遭到扭曲。如果沒有適當的媒介,成人該如何跟孩子解釋這些事情?黎雯齡、楊逸意發現台灣出版界會透過繪本教導公民、人權等主題,便以此為借鏡開發羊村系列繪本,黎、楊二人原本計畫為《羊村守衛者》發行台灣版本,在遭到拘捕後只得暫緩。

這是香港國安法上路以來首度有書籍出版者因涉嫌犯法而遭到逮捕,無疑敲響了第一聲文字獄的警鐘。羊村系列原可在網路上看到完整版,但被下架的速度很快,讀者可多搜尋其他網路備份。

【名家新作】

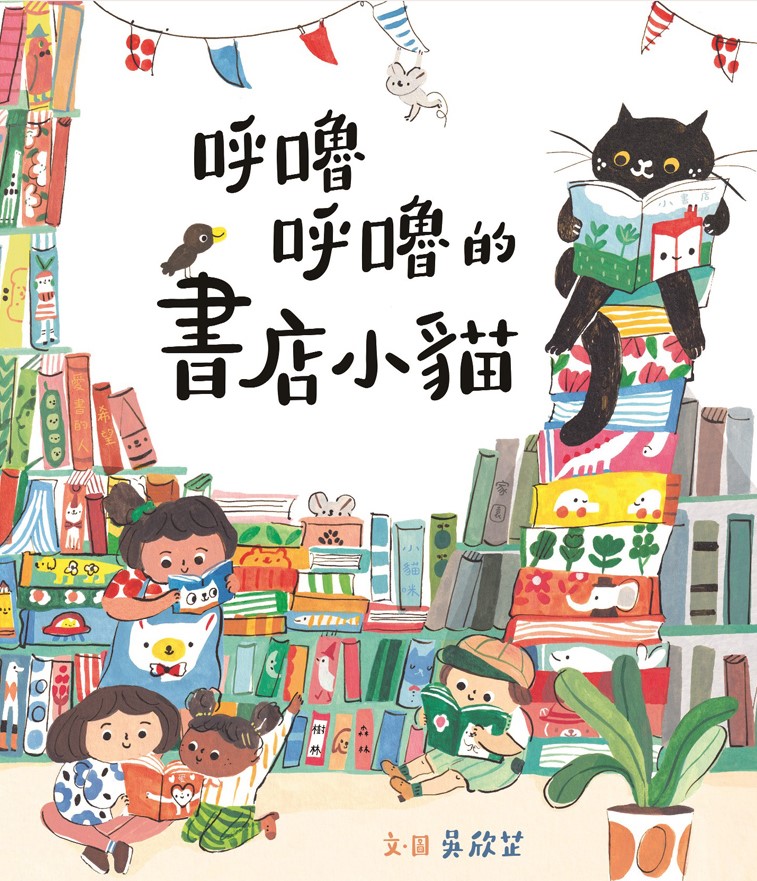

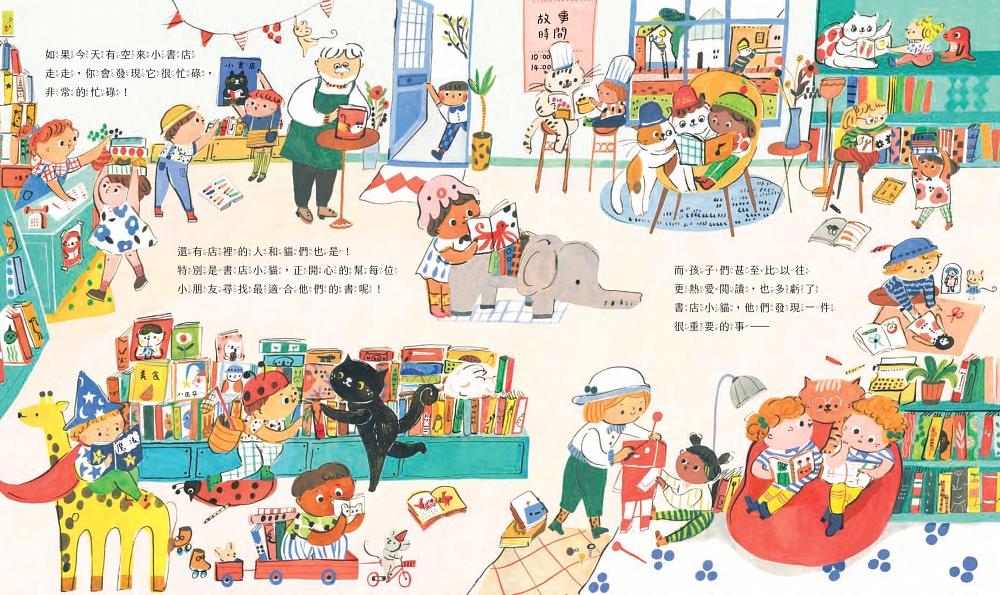

■兩度入選波隆那插畫大展的插畫家吳欣芷(Cindy Wume)推出繪本《Bookshop Cat》,原先以英文版問世,台版譯為《呼嚕呼嚕的書店小貓》在8月推出。繪圖出自吳欣芷之手自不用說,而從故事發想到翻譯,也都由吳欣芷本人親力親為。

■兩度入選波隆那插畫大展的插畫家吳欣芷(Cindy Wume)推出繪本《Bookshop Cat》,原先以英文版問世,台版譯為《呼嚕呼嚕的書店小貓》在8月推出。繪圖出自吳欣芷之手自不用說,而從故事發想到翻譯,也都由吳欣芷本人親力親為。

故事主角小黑貓身世顯赫,牠的家人有知名舞蹈家、捕鼠高手、維修工人、廚師等等,這群手腳俐落的貓兒發現小黑貓跟他們非常不同——他只會窩在原地看書,一本接一本。黑貓家人總覺得這樣安安靜靜的很不尋常,經常勸他放下手上的書跟家人一起做事。心煩的小黑貓想找個安靜的地方看書,便離家出走到書店當起了店員。他原以為從此就能盡情享受閱讀樂趣,沒想到一場沒完沒了的大雨讓客人不再光顧書店,雨再不停可能就會倒店——這時小黑貓的家人突然出現在書店裡,要來幫小黑貓執行拉客計畫,讓生意起死回生。究竟黑貓家族想到了什麼妙招呢?

看似簡單的故事主軸,其實包含了「主動接納」的重要課題——家族中出現了截然不同的成員,要怎麼互相理解?明明正在從事很拿手也很喜歡的工作,親人卻不理解自己的行動,該怎麼辦?有時候,或許急著尋找解套的方法反而會導致反效果,不如就像小黑貓一樣拉開距離,專心做自己喜歡的事情,等待契機到來的那一天。

■搞笑藝人矢部太郎曾以漫畫《房東阿嬤與我》獲得第22屆手塚治虫文化賞,書籍銷售量破百萬,可謂叫好叫座的人氣作家。今年的日本父親節他推出新作《ぼくのお父さん》(暫譯:我的父親)。作品中,身為童書作家的父親矢部光德是個「非典型爸爸」,他總是一直畫個不停,捕捉所有生活中的畫面,連餐桌上的料理也不放過,等他畫完家人才能動筷子夾起已經冷掉的菜餚。矢部太郎幼時曾經為此心生不滿而抗議,父親回答:如果當下不畫,之後就會消失。之後家中的兔子寵物過世後,太郎才體悟到父親話中的含義。在本書創作過程中,矢部太郎參考父親的日記,挖掘出更多父親溫柔的面向。

■搞笑藝人矢部太郎曾以漫畫《房東阿嬤與我》獲得第22屆手塚治虫文化賞,書籍銷售量破百萬,可謂叫好叫座的人氣作家。今年的日本父親節他推出新作《ぼくのお父さん》(暫譯:我的父親)。作品中,身為童書作家的父親矢部光德是個「非典型爸爸」,他總是一直畫個不停,捕捉所有生活中的畫面,連餐桌上的料理也不放過,等他畫完家人才能動筷子夾起已經冷掉的菜餚。矢部太郎幼時曾經為此心生不滿而抗議,父親回答:如果當下不畫,之後就會消失。之後家中的兔子寵物過世後,太郎才體悟到父親話中的含義。在本書創作過程中,矢部太郎參考父親的日記,挖掘出更多父親溫柔的面向。

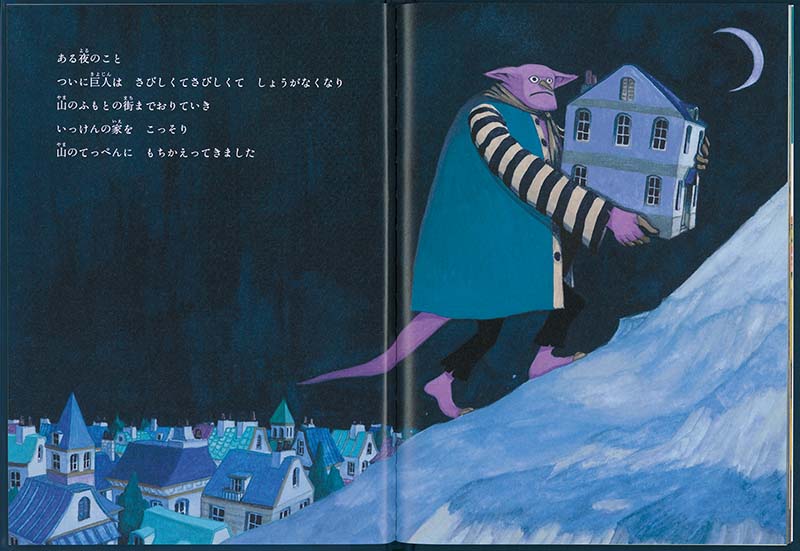

■著有《怪物園》等作的日本人氣繪本作家junaida推出新作《街どろぼう》(暫譯:偷走小鎮的巨人)。故事中的巨人孤單地住在山上,有一天晚上他再也耐不住寂寞,跑到山腳下把某戶人家連屋帶人整棟挖起,帶回山上跟自己作伴。房子裡的家人告訴巨人,如果只有他們一戶住在山上也會寂寞,可不可以把他們的親戚也帶來呢?有一就有二,後來整座小鎮都被巨人搬回山上,但身型巨大的他坐在小鎮正中央、被鎮民環繞的時候,卻依然覺得自己孤零零的。接下來他會怎麼做呢?

junaida表示,或許巨人就跟小時候的自己一樣,和周遭的世界之間缺少重要的連結。junaida在童年時期一直轉學,沒能結交感情深厚的朋友,不管走到哪裡都不覺得踏實。他表示到現在都還記得自己小時候經常心情很差,不過在聽到龐克音樂之後,開始和周遭的世界產生共鳴和連結。但如果在同一個地方試了又試、只能得到同樣的結果,離開原地倒是個勇敢的決定。

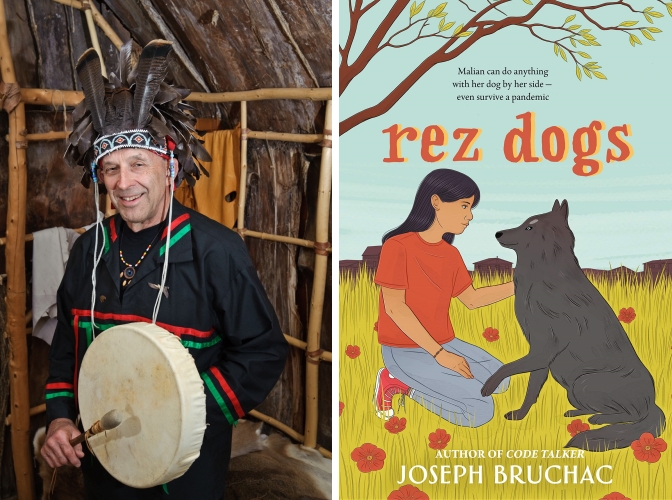

■時間來到8月,被疫情綑綁的夏天終於解開束縛,但如果整個暑假都因為疫情不能出門,你會怎麼辦呢?在美洲原住民小說作家Joseph Bruchac的作品《Rez Dogs》中,女孩Malian來到Wabanaki保留區探望祖父母,後來交通因為疫情中斷,Malian回不了波士頓的家,只能留在保留區。雖然她喜歡祖父母,但是他們的居家環境和波士頓大不相同,網路訊號斷斷續續,讓Malian遠距上課時非常痛苦,擔心自己會不會一直困在原地永遠離不開。她的焦慮在野狗Malsum出現後有了寄託,在Malsum的守護之下她敞開心胸,更願意接觸祖父母,教他們使用視訊通話,聽老人家回憶往事,聽他們說起從前被迫離開家庭就讀寄宿學校的事情⋯⋯

本書書名Rez Dogs原本在英語中指的是原住民保留區中的野狗、半放養的狗,後來變成原住民、保留區的泛稱。故事最後Malian還是回到了城市,但結尾所說的「真正的rez dog永遠不會離開保留區」卻更顯深刻。不管是Malian在疫情中的遭遇、現代原住民的處境,以及祖父母所承受的寄宿學校創傷,在此刻讀來都能和時事呼應,別具意義。

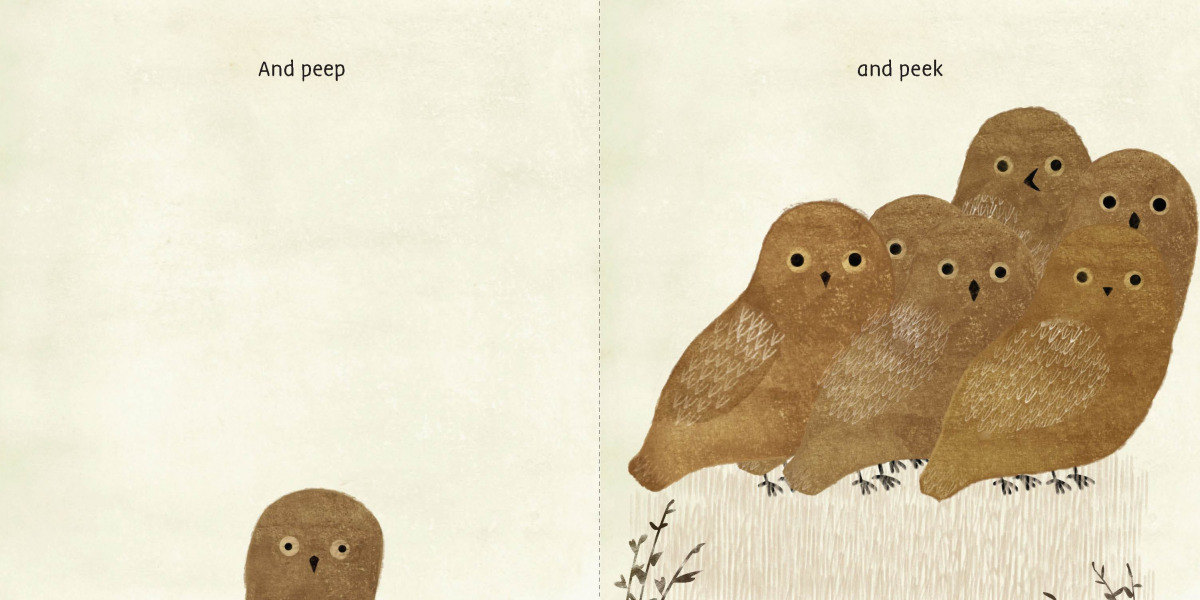

■以《Birdsong》榮獲加拿大兒童文學獎的Julie Flett推出新繪本《We All Play》。她用溫柔的筆觸畫出許多動物嬌憨天真的姿態,翻開書頁會看見毛茸茸的貓頭鷹一齊回頭盯著你瞧,酷似石虎的短尾貓(Bobcat)瞇著眼睛在地上翻滾。書中的兒童與動物快樂嬉戲,大人看了也好想變回小孩,找回童年時期的純真以及和大自然的連結。

書名副標題「Kimêtawânaw」是Cree語中「一起玩耍」的意思,作者Flett是加拿大原住民Cree-Métis 族裔(Cree族女性和英、法、蘇格蘭通婚的後代),她在書末附上Cree族語與英語的動物詞彙對照表,並且感謝父親帶領小時候的她領略大自然的樂趣。

【電影改編】

■法蘭克.赫伯特風靡超過半世紀的科幻經典《沙丘魔堡》(Dune),三度改編大螢幕,這次由丹尼維勒納夫執導演筒,新生代演員提摩西.夏勒梅飾演主角保羅.亞崔迪。預告片近期釋出,電影將於10月上映,小說六部曲的完整譯本將在9月問世。

《沙丘》原作上下集於1965年出版,之後赫伯特又寫了5本續作,串起沙丘六部曲。書中的時空設定在遙遠的未來,受到帝國統治的人類忌憚科技的力量,改用獨特的香料提升心智能力達到人形電腦的功能。在整個宇宙中只有沙漠行星「阿拉斯基」生產香料,原先獨占香料星球的哈肯尼家族將控制權轉交給宿敵亞崔迪家族,名義上是為了維護和平,事實上哈肯尼家族卻和皇帝聯手,要一舉鏟除亞崔迪家族的勢力。在一連串鬥爭發生之後,主角保羅被沙漠民族弗里曼視為救世主,學會駕馭可怕的「沙蟲」,修煉精神與肉體的力量,迎接自己的命運。

沙丘六部曲世界觀龐大,以現在的眼光來看雖然步調略顯拖沓,女性角色不如男性凸出,不過書中的設定影響深遠,其中的政治寓言更是不在話下,英國《衛報》稱如果沒有沙丘系列,也不會有《星際大戰》與《冰與火之歌》等大作。●

OB短評》#329 拆解真相羅網的極品好書懶人包

●半蝕

韓麗珠著,衛城出版,420元

推薦原因: 議 文

面對香港的劇變,如果作者前作《黑日》是冷靜的凝視,這本《半蝕》就是相對形上的詰問。看似大勢已去,卻正是了悟時機,書中一再出現的中陰,是失望,是絕望,卻也是峰迴路轉的希望,一切不過是輪迴的遊戲。身在象中,看著身邊善與惡的鬥爭,超脫並不容易,然而也就因為虔信更大的遠景,再怎麼困頓的當下,自有曖曖內含的微光。一燭如豆,暗夜退散。【內容簡介➤】

●貓在之地

崔舜華著,寶瓶文化,320元

推薦原因: 文 樂

感官全體動員的文字,不避煙火氣,酒色氣,忽然就宣示了都會俗女的霸氣。看著有偷窺的竊喜,又有共犯的心驚。城市的每個角落都是她的夜店,一個人跌跌撞撞,卻又坦坦蕩蕩,這樣的散文頗具殺傷力,隨時都會飛出刀子,一不小心就戳破了意境美文的假惺惺。【內容簡介➤】

●真相製造

從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編

Reality is Business: the Portraits Covering Across Belgium, France, Indonesia, Germany, China and Taiwan

劉致昕著,春山出版,480元

推薦原因: 議 益

身為電子獨立媒體專題記者,本書的個案是作者這些年跨國採訪的精華。國際視野以及親身追查的功夫,使得本書讀來頗有西方深度報導的氣氛,是台灣報導書寫少見的宏觀格局。特別是第一章,在素有「恐怖分子溫床」之稱的布魯塞爾莫倫比克區,追索聖戰士吸納年輕人加入的軌跡。隨著公民意識的抬頭以及大眾對政治的涉入,近年「操作認知,形成有別於真相的事實」這類危機已常有議論,本書提供了更多華文書寫的視野。【內容簡介➤】

●大科學

從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生

Big Science: Ernest Lawrence and the Invention That Launched the Military-Industrial Complex

麥可.西爾吉克(Michael Hiltzik)著,林俊宏譯,左岸文化,650元

推薦原因: 知

今天習以為常的大規模、大體量科學研究是如何生成,並成為典範?本書以不在鎂光燈下的科學家起筆,在層層推進的故事中,20世紀重要的科學家輪番登臺。這場變動影響了政府預算、技術發展、學術資源的佈局,可以說是產官學合作的始祖。正是如此的串連和鉅型化,形塑了今日世界對於個人生涯規畫和群體生活內容的價值標準。本書鮮活勾勒出籠罩今日世界的那一片陰影,無論在陰影下感覺到涼爽舒適,抑或山雨欲來的旦夕之危,都不能無視它的存在。【內容簡介➤】

●改變世界史的12種新材料

從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變

世界史を変えた新素材

佐藤健太郎著,郭清華譯,麥田出版,330元

推薦原因: 知 樂

作者選取了12種元素性物質,扼要地梳理了它們在人類歷史中所扮演的角色,並指出由此而來的技術、生活,乃至制度變革。談論「物品」的歷史屢有所見,但少見由元素或成分談起,如本書所選的膠原蛋白、纖維、碳酸鈣、磁力等。作者不只以功能論這些材料構成的物質,更從科學的視角說明該素材何以能對人類文明產生或好或壞的重大影響。「元素」所延伸出的視野要比針對某項物品更為廣濶卻又細膩,揭示了人類歷史諸多流變中隱藏在後臺的細節。【內容簡介➤】

●民主的價碼

一人一票,票票「等值」?

Le prix de la démocratie

茱莉亞.卡熱(Julia Cagé)著,賴盈滿譯,時報出版,620元

推薦原因: 批 議 益

作者分析比較西方諸國選舉制度史以及實際選舉活動,指出包含政府補助的選舉金流,如何有利於富人。書中剖析各國的選舉花費結構,揭示與現代競選活動息息相關的機構如智庫、基金會、媒體,正體現富人所投注的選舉資金與世間公論形成的關係。這些運作顯示,原來抽象的「民主」有其再明晰實際不過的經濟成本。作者立論清晰有據,促使我們反省民主真理落實為體制的人為性,也嘗試補強這些軟肋,提出了使選舉民主回到真正「一人一票」的方案。全書既破且立,在在發人深思。【內容簡介➤】

●先知的繼承者

伊斯蘭最高領袖哈里發統治的國度

The Caliphate

休.甘迺迪(Hugh Kennedy)著,黃煜文譯,貓頭鷹文化,630元

推薦原因: 知 議

本書的寫作是為回應「伊斯蘭國」所宣稱的立國原理。將伊斯蘭政權的遞嬗收束於「哈里發體制」的概念下,道出伊斯蘭正統政治制度與統治者之稱的發祥及至今的變化。在伊斯蘭文的原始史料脈絡中,作者追求的不是「哈里發」毋庸置疑的定著解釋,而是撥開漫長歷史的面紗遮掩,釐清哈里發身分內涵的百轉千折。漫長且複雜的歷史,因作者平順易近的文筆充滿故事性。這些千年以來的一幕幕故事,也正是今日世界情勢的重要根源。【內容簡介➤】

●可傳承的日常

從葛羅培斯到Philipp Mainzer,一條始於包浩斯的建築路徑

徐明松、倪安宇著,木馬文化,420元

推薦原因: 知 樂

看似是本洗練清爽札記,但清晰易近的文字述說出一個現代生活史、城市史以及建築史上的重要轉折:工業革命以後,在工廠、公司中成為螺絲釘的人們,居住的空間樣貌發生了什麼樣的變化。

隨著作者來去於台灣與歐洲之間,旅行的步伐拉出了關係線,踏查中,台灣生活空間概念的變與不變被點出。遠大至德國法蘭克福的城市景觀,鄰近至台灣也可買到的家具樣式。經過深入紋理的爬梳,讀者最終得以了解這些帶著「日常」性的物件和空間樣式,何以成為值得被今日世界結構傳承的經典。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量