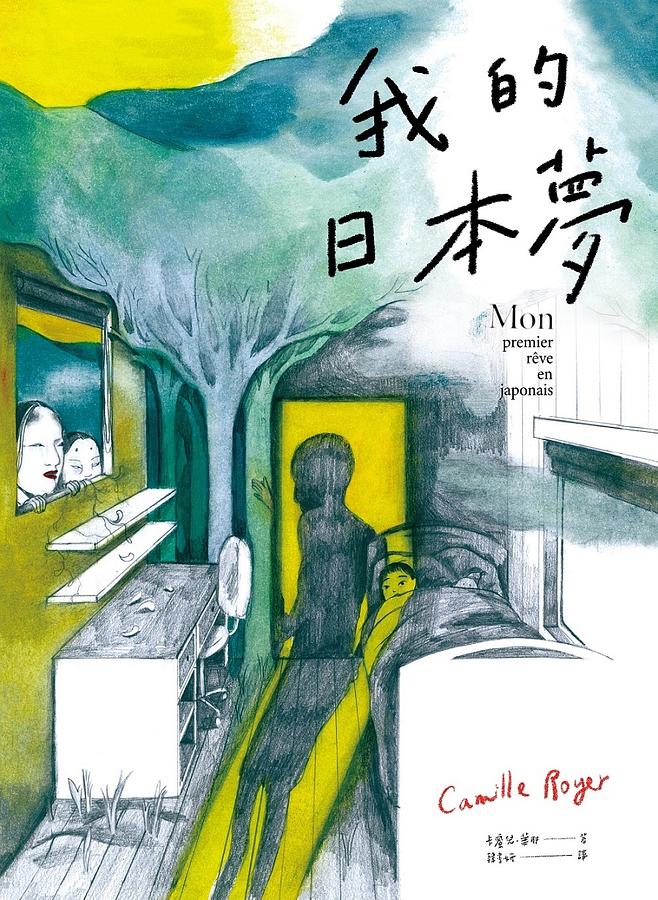

人物》以故事與夢境串出自我和解之路:陳沛珛訪法國漫畫家卡蜜兒.華耶談《我的日本夢》

最初看到《我的日本夢》法文版是由Futuropolis公司出版時,有一點驚訝。這間知名的商業出版社,推出的作品通常都是畫工老練、分鏡畫格乾淨俐落、人物造型具體精確。我曾在法國與該公司總編輯Sébastien Gnaedig面對面接觸過,他很直接地表示,希望旗下作者能把人物造型輪廓畫得夠明確,這樣才能讓讀者的視線跟隨著人物移動。

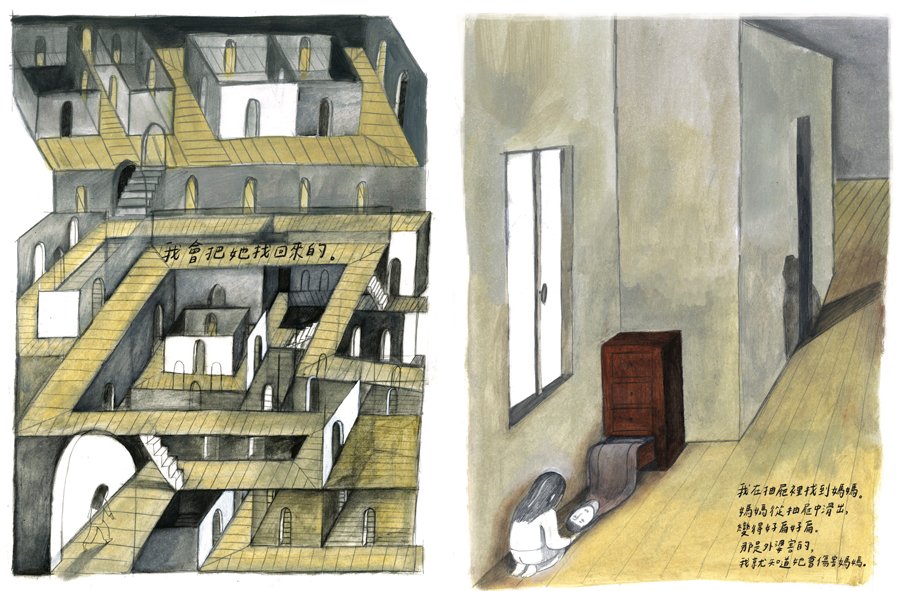

《我的日本夢》作者卡蜜兒.華耶(Camille Royer)的畫風較為寫意不琢磨,她對於自己能在Futuropolis出版也覺得不可思議。她告訴我,這部漫畫是她為獲得DMA文憑(Diplôme de Métiers d'Arts d'Illustration)準備的作品,Gnaedig是當時的評審委員之一,口試時他就告訴華耶,他想編輯並出版這本書。我想就是因為這個故事和畫面的張力足夠強大,才使得Futuropolis公司打破了原本設立的條件吧。

▇一些對華耶有影響的作品

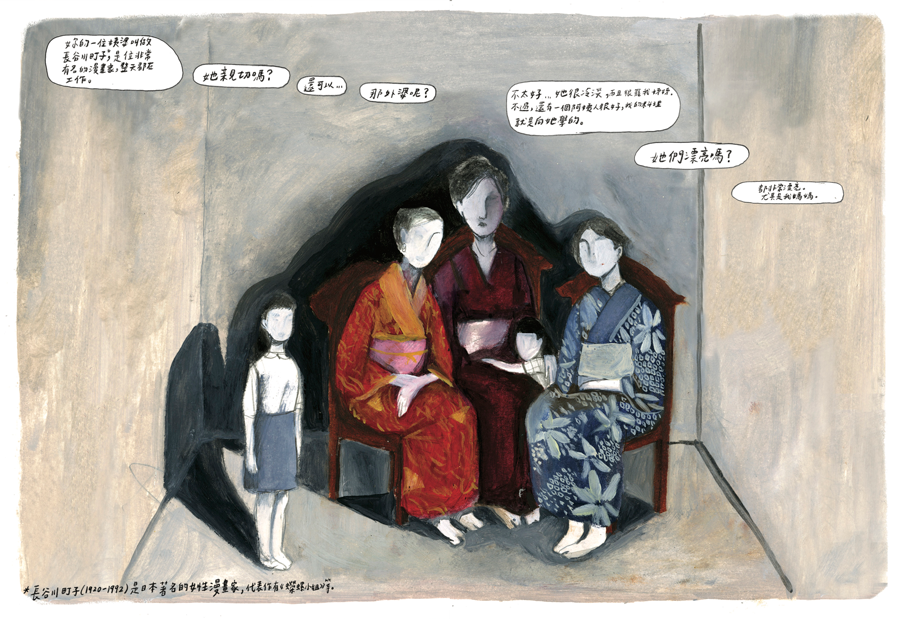

華耶的父親是法國人,母親是日本人,即使在法國成長受教育,她也學習日本的事物。因為父母都愛好文學和漫畫,她亦深受影響,先前接受法國媒體採訪時,她敘述自己曾貪婪地閱讀父母親收藏的比利時漫畫雜誌《A suivre》,也喜歡日本漫畫(Manga)的敘事方式。

華耶很喜歡電影《艾蜜莉的異想世界》(Amélie Poulain),女主角如此容易受感動,如此在意周遭人的生活和各種物件擁有的歷史。看見這個女孩觀察世界的方式、她的孤獨和與眾不同,對兒時的華耶來說,這部作品是值得珍藏的寶藏。

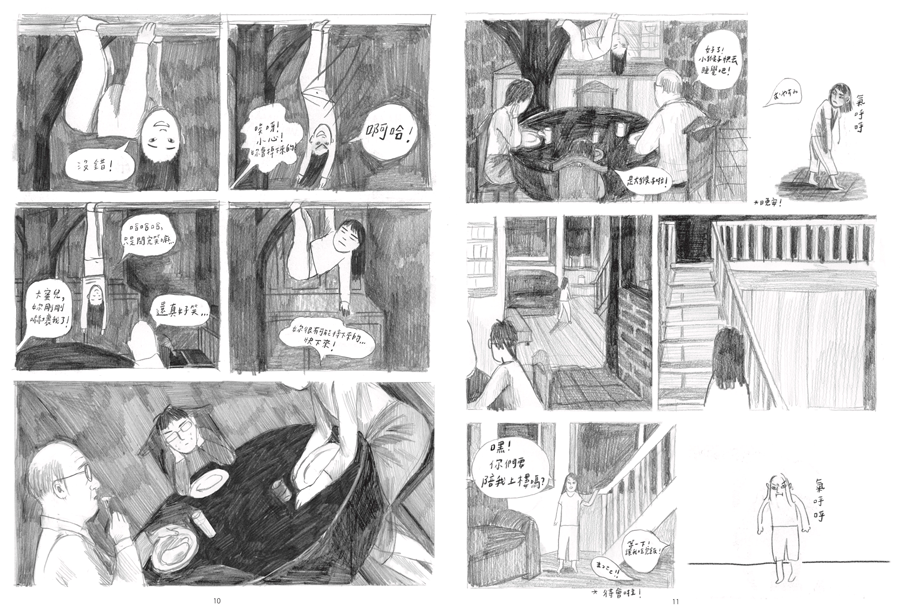

對華耶童年影響最深的兒童文學作品是《蘇菲的煩惱》(Les malheurs de Sophie)。蘇菲這個小女孩經常作出一些蠢事令周遭的人惱火,但她自己也會內疚。華耶覺得那很像她自己,有點笨拙,會有一些自己覺得很棒,但其實相當災難性的想法,當想修復彌補時,反而把事情搞得更糟。

她所描述的蘇菲和書中的小華耶自己,都讓我想起《櫻桃小丸子》,不過華耶倒是沒看過《櫻桃小丸子》的漫畫或卡通,僅僅在日本時曾在書店或電視上看到過圖片。

▇一部有關身分認同的漫畫

因為母親是日本人,兒時的華耶和同儕相比,必須花更多時間力氣去學習日本文化。書中我們不難發現,雖然當時的她總想逃離「多出來那部分」的學習,但那是來自於母親成長的文化,為了貼近母親的內心,她產生了各種矛盾。

在自我認同這個主題上,有許多面向和素材可挑選,譬如種族、語言、孤獨、失根等等,最終為了敘事的美感和形式的聚焦,華耶在諸多經驗裡選擇了用母親告訴她的故事和夢境串連這些議題。

書中,華耶敘述母親的原生家庭嚴格又疏離的親子關係,這與容許華耶像小猴子一般活蹦亂跳成長的自由家庭,呈現極大的反差。

華耶曾在訪談中提到,她的童年並沒有不愉快,母親並沒有刻意把來自原生家庭的哀愁交與孩子分擔,但哀愁依然滲入孩子的心裡,她無法理解,因此內心多了一塊沉重又難以消化的區塊。

母親曾給她看所有宮崎駿動畫,小華耶為動畫中那些女孩奇妙的遭遇感到驚奇,女性主角們陷入各種虛構且令人不安的情境,最終都讓她感到和母親說過的故事很相似。日本故事獨特的悲劇性,加上母親的哀愁,都為遙遠東方的日本文化,增添更多憂鬱的想像。

▇來自日本的故事

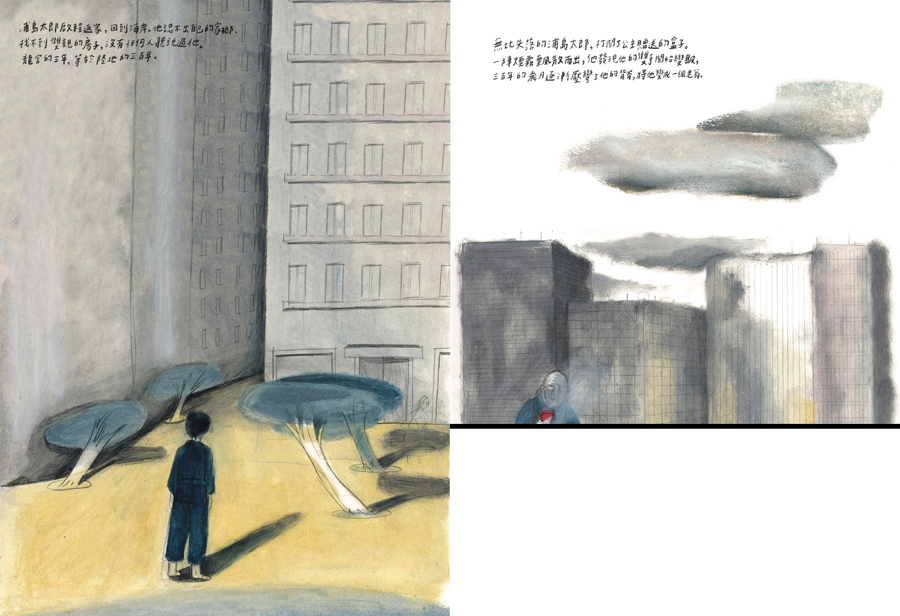

童年的華耶試用這些故事去理解母親人生中複雜的問題,我請教她《我的日本夢》書中故事的次序安排是否有象徵意義?比如,浦島太郎的故事是否使童年的她開始了解世間的殘酷?她逐一告訴我這些故事代表的意義。

〈浦島太郎〉的主人翁並沒有犯錯卻失去一切,華耶說:「我開始理解生命中確實有著沒道理的殘酷和不公,同時也開始畏懼死亡,對自身存在產生形而上的疑問,並且開始害怕黑暗和幽靈。」

〈夫妻樹〉的故事結局是相愛的夫妻一起變成了樹,以死亡的形式重聚。「這讓我思考和質疑自己那從未互相親吻且分房而睡的父母,真的是相愛的嗎?」除了更加深對死亡的恐懼,華耶也因此開始相信自然界的草木、石頭、大地,每個元素都有靈魂存在,而這正可連結上日本神道教的信仰。

〈鶴的報恩〉使故事有了更大的轉折,說明小華耶的恐懼逐漸增長。她提到:「我的母親就像這隻鶴,身邊的人對她的來歷背景感到模糊,她為了滿足他人掏空自己,精疲力盡卻又無法免除失去家庭的風險。」

當小華耶的恐懼達到最高峰時,〈戴缽公主〉為她帶來了慰藉。皇后臨終前給公主扣上的缽,讓她的命運一度陷入困境,但也成為她獲得幸福的契機。

華耶在創作的過程中克服了一些恐懼,書中幾個故事各有象徵的意涵,它們標示了她心路歷程中的每一個階段。她因此明白了,即使母親可能離去,即使家族歷史和文化似乎是小華耶難以承受的負擔,不過:「這也是母親給我的禮物——所有這些體悟成就了現在的我,日後的我由此獲得勇氣去面對未知和逆境。也因為和過去的恐懼和解,我才作了第一個說了日文的夢。」

▇藝術表現作為理解的視野

在DMA研讀的第一年,華耶先赴日本與插畫家田中英樹進行實習。談到這段經歷,她表示:「田中英樹帶給我許多不同以往的繪畫觀念,例如在東方繪畫裡,『留白』也是表現的一部份,於是我開始不再總是把畫紙填滿色彩。」因為是以藝術學習為出發點去認識日本文化,與家族無關,她於是能用全新的視角去探索整個日本。

過去,身分認同使華耶感到痛苦,也使她對日本產生強烈的抗拒感。這份抗拒感在這段實習中化解了,她因此能夠後退一步,審視自己與家族的關係,進而描繪出這個自傳性質的故事,「這幾近一場心理分析和療癒的過程。」她說。

《我的日本夢》是一部完整、真誠又充滿張力的作品。在尋找法文媒體上的訪談資料,以及與華耶書信往返的過程中,她的回答讓我更喜歡這位作者。如同她自己所說,要描述身分認同有很多素材和面向可選擇,過去我們看過類似主題的作品,許多都流於感傷的情緒,缺乏組織和架構,華耶則不管在素材的選擇、組織方式和意境上都相當有新意。

這是她的第一部作品,日前她已在同一家出版社推出第二本作品《Triso Tornado》,期待未來也會有中文版與我們相見。●

|

|

|

作者簡介:卡蜜兒.華耶(Camille Royer) |

話題》董啟章談:為甚麼文學人要讀柄谷行人?

我認為文學人都應該好好一讀柄谷行人的《日本近代文學的起源》。這裡所說的「文學人」,不僅指從事文學研究或評論的人,更加指一般的文學讀者,以至於創作者。

這個說法必然要面對兩個質疑。第一個關乎題材:就算日本近代文學有多優秀,也不過是眾多語言的文學的一種,並不具有普遍的代表性,更不要說非讀不可。為甚麼我們要特別去關心日本文學呢?第二個關乎類型:除了學者和批評家,理論著作對一般讀者並非必要,對作者而言更加是有害無益。前者很容易解答,後者卻比較麻煩,因為文學作為感性書寫和自我表達的觀念根深柢固,一旦涉及理性思考就會招來反對,認為是對文學的破壞和損害。

我先來回答第二個質疑。我們平素閱讀的當代文學作品,其實有著共同的源頭,大都可以歸為歐洲19世紀出現和確立的近代文學(在華語地區稱為「現代文學」)的延伸。當中我們稱為小說(novel)的敘事體,其產生也有特定的歷史背景和條件,並不是古來如此、普世通行的形式。我們之所以會把近代文學視為不辯自明的事物,是因為它的源頭被掩蓋和遺忘。去把這個起源重新展現出來,探討它之所以成立的物質條件,就是柄谷的書的宗旨。

那麼,對西歐的文學探源,又為甚麼要以日本近代文學為切入點?當然,從西歐本身或者其他非西歐文學入手也無不可。但是,在明治時期確立的日本近代文學,在極短時間內重現西方近代文學確立過程中的各種現象,加上一些富有自覺意識的日本作家(如夏目漱石、二月亭四迷、森鷗外等),拒絕對來自西方的文學制度照單全收,於是便出現了使之問題化的可能性。與其說日本「重複」了西方的文學發展史,不如說在這表面的、濃縮的「重複」之中,出現了抵抗「重複」、再而加以扭曲和轉化的契機。因為這種特殊的反應,與近代文學已經充分地常態化和透明化的西歐相比,日本近代文學更能突出當中被隱藏起來的構造性。

柄谷要指出的,是近代文學作為制度或裝置的事實。這個制度或裝置,始源於歐洲文藝復興時期透視法的發現。自從作為繪圖技術的透視法被發明,伴隨出現的是統一的均質空間和視覺深度。深度同時向內和向外展開,前者成為人的心理空間或者內面性,也即是「自我」;後者則成為社會空間和外面性,也即是「風景」。並不是先有風景,然後有描繪風景的透視法。相反,是先有了透視法,風景才成為可能。內面性也一樣。關於繪畫藝術的討論並不只是隱喻。作為裝置的透視法切實地改變了人類對於物質世界的理解和支配,而在這種條件底下產生了近代文學,也即是聲稱能客觀地再現外在的風景和內在的自我的文學。

根據柄谷的分析,這樣的文學是一種建構出來的制度(包含預設和強制),而不是本然如此或者自然生成的東西。而文學這種制度,和其他現代政治社會制度密不可分,並行不悖。所以他陸續討論了「言文一致」的語言政策、戲劇改良、教育方針、醫療知識、兒童文學等不同的制度的確立。凡此種種都和明治20年前後的文學狀況有互相勾連的關係。柄谷多次強調,他並不是書寫日本文學史,而是通過日本文學中的明治時期,探究文學這制度本身的建構過程。

我們接著會問,關於文學的「起源」的思考,除了是一種文學史知識,跟我們今天繼續讀文學和創作文學有甚麼關係?我們知道了文學是一個有特定條件的制度或裝置,那又如何?難道我們要因此而否定以近代文學為基礎的今天的文學嗎?事實上,有著這樣的源頭和發展的文學,無須我們刻意去否定,它自身已經走向衰落。柄谷在序言中便談到「近代文學的終結」。如果文學制度有其起點,自然也會有其終點,這原本不是甚麼值得唏噓的事情。這裡所說的,並不是經常聽見的「文學已死」的陳腔濫調。

所謂「近代文學的終結」所指的是,以「客觀第三人稱」(及其變體)為標準裝置的近代文學,已經不足以回應當代世界的新現象和新挑戰,而趨向於式微。但這並不意味著文學本身的死滅。相反,對於曾經被近代文學制度所壓抑和排斥的文學形式(羅曼史、傳奇、物語、滑稽文、類型小說等)的恢復,以及對於近代文學勢力沒落之後新形式的冒起,柄谷是抱有期望的。文學這裝置,依然具有演變的活力。

《日本近代文學的起源》是柄谷行人的早期著作,我最先讀到的是2003年的大陸簡體譯本。3年前又讀到台灣的第一個繁體譯本,所據的原文是作者2008年的最終修定本。這兩個版本雖然在翻譯上頗有參差之處,但卻是我認識柄谷文學觀的最早依據,也成為了我繼續閱讀他其後的哲學、倫理和世界史著作的開端。現在這本舊作由柄谷先生的資深譯者林暉鈞先生重新譯出,精確地再現作者清晰的思路和嚴謹的行文,毫無滯礙不通或曖昩不明之處,為柄谷先生的重要著作中譯作了完美的補足。

身為小說作者,柄谷行人的論述對我產生舉足輕重的影響。近年在寫作的時候,都會留意既有的文學裝置如何在自己身上發生作用,並且有意識地與之抗衡。在文學面臨巨大危機的時代,我認為每一位文學作者和讀者,都應該思考自己在「起源」和「終結」之間的角色。對於這個難題,柄谷的著作將會帶給我們擷之不盡的啟發。●

定本 日本近代文学の起源

作者:柄谷行人

譯者:林暉鈞

出版:心靈工坊

定價:620元

【內容簡介➤】

作者簡介:柄谷行人

享譽國際的日本當代理論批評家、思想家、哲學家,及文學評論家,研究主題跨越文學、經濟、歷史、政治、哲學等多元領域。曾任教於日本國學院大學、法政大學、近畿大學、美國康乃爾大學、加州大學,並長期擔任美國耶魯大學東亞系、哥倫比亞大學比較文學系客座教授。2006年退休。

柄谷行人出身學運世代,1960年代就參加反安保運動。1969年以討論夏目漱石的〈意識與自然〉獲得第12屆群像新人文學賞。初期以文藝批評為主,1973年日本新左翼運動衰退後,重心逐漸移向理論與思想工作。近年來持續探討「國家」、「資本」、「國族」等概念,提出「Association」作為對抗之理念,2000年曾組織NAM(New Associationist Movement)運動,鼓勵成立各種小型共同體,以區域性的生產與消費,對抗大財團資本怪獸,近10年來更積極參與反核。日本311地震之後,他發表一篇擲地有聲的〈站在震後的廢墟之上〉,並親上街頭遊行。

柄谷行人至今已出版著述30餘種,代表作有《日本近代文學的起源》、《作為隱喻的建築》、《移動的批判:康德與馬克思》、《帝國的結構:中心.周邊.亞周邊》、《哲學的起源》、《世界史的結構》、《倫理21》、《柄谷行人談政治》(以上均由心靈工坊出版)、《邁向世界共和國》(臺灣商務出版)、《歷史與反覆》、《馬克思,其可能性的中心》、《民族與美學》等。《定本柄谷行人集》全5卷於2004年由岩波書店出版。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量