現場》台灣專屬!1930摩登時代的女性新風景:《曲盤開出一蕊花》講座

位於大稻埕的芳春茶行被冬日暖陽曬得透亮,這棟1934年日治時期落成的建築,曾是台北地區最大製茶廠,現已成為市定古蹟,改名為新芳春。舒爽的午後,這棟歷史悠久的古蹟裡,舉辦了一場台灣30年代流行樂的Live表演。

「摩登時代的女性新風景」講座是由《曲盤開出一蕊花》作者洪芳怡,以及類比音樂玩家林太崴共同主講,講者搭配本次講座主題設計了歌單,使用類比音質的留聲機播放30年代台灣流行音樂。音樂系出身、具有深厚音樂訓練功底及人文社會背景的洪芳怡,不直接從音符、樂理談起,而是選擇先帶大家走一趟日治時期的台灣,從在地常民的生活樣貌,開啟現代人另一對文化耳朵,連結近百年前流行樂的頻率。

▇找回當年的耳朵

《曲盤開出一蕊花》隨書收錄了戰前台灣流行樂復刻CD,當音樂從喇叭播送,入耳是預料中充滿年代韻味,聲音質地略顯粗糙的前奏。不久後篡入大腦聽覺中樞的歌聲超乎想像,接近破聲的高音,直襲而來的嗓音又扁又細,令人納悶,說好的歌后呢?

也許猜測到讀者會萌生此疑惑,書中一開始便解釋當年的歌聲在類比與數位間轉換失真,以及台語歌手的發音、唱腔皆與當代有所不同,凡此種種皆說明了音樂的演進不只存在時間距離,也有物理上的差異。講座現場,洪芳怡很快就用迷人的敘事,將聽眾引導至正確的歷史座標上,重新定頻,穿越回到1930年代臺灣流行樂的黃金十年。

洪芳怡提醒觀眾,不要用21世紀的大腦去聆聽100年前的音樂——每個年代都有屬於那個年代的金曲,各有各的歷史價值和文化背景。此外,臺灣每逢政治巨變,文化總是難逃斷裂與撕扯的命運,若因知識上的斷層,而直覺以難聽、聽不慣等理由排斥這些歌曲,毋寧是種自我厭惡和拒斥。

接著她邀請大家一起想像,如果自己是日治時期的留聲機廠商,會如何將留聲機、流行樂推銷給當時主要習慣聽歌仔戲與南、北管等音樂,對新科技全然未知的台灣人?會採取什麼策略?洪芳怡指出,在商業考量下,當時的流行音樂須具備三大元素:熟悉感、共鳴和創意。專屬30年代台灣的流行樂種,曲調和唱腔結合了眾人熟悉的南管、北管或歌仔戲,歌詞內容及形式則與當時盛行的歌仔冊十分相似,多為勸世、社會教化等內涵。透過南北管與歌仔戲搭建的橋樑,全新的流行音樂和留聲機好像也沒那麼陌生了。

內容有譜了,那麼由誰來演唱呢?歌手除了需具備歌唱能力,最好也自帶知名度,此外,傳統禮教對女性的期待與限制也是重要的考量,綜合這些條件,藝旦成為合適的選擇。

屬於職業女性的藝旦,不僅沒有「女子不宜拋頭露面」的限制,而且具備有南管、北管的唱功,雖然錄音室的演唱技巧與現場表演不同,但仍是女歌手的最佳人選。回看日治時期女性的職業選項,因為女子就學率偏低,到了1934年不過25%,遠低於男性的57%(註),學歷間接影響女性工作的選擇。

在這樣的時代背景下,洪芳怡發現一位特別的女歌手雪蘭,她不僅是歌手,也是戰前唯一的女性作曲者。有趣的是,唱作能力兼備的歌手若置身於現代,必然是行銷唱片的亮點,但在當時,宣傳上卻隻字未提雪蘭的創作才能。洪芳怡依此推論,大環境底下,女子有才未必是加分項。

講座從這樣的時代氛圍中開展,依照主題選曲:貞節烈女的禮教規訓、自由戀愛的悖論、不同職業婦女的描繪、新女性生活的浪漫想像和尖銳抨擊,藉此讓聽眾認識摩登時代的新女性。

▇自由戀愛的悖論

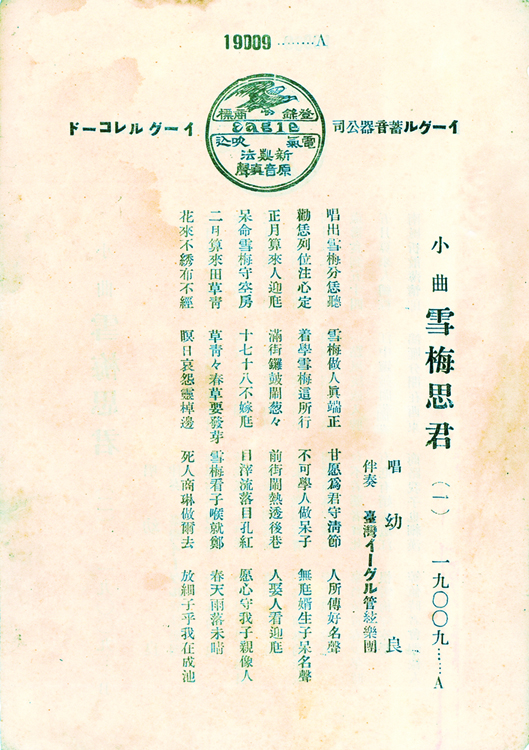

30年代的台灣處在現代文明價值與舊時代思維的交界,洪芳怡試著從流行音樂捕捉社會的脈動:「身處社會劇變的年代,臺灣流行歌詞在性別觀點與文化秩序上,抓住的是前現代的尾巴,散發出穩定的氣息,好讓聽眾從流行樂中得到娛樂與安慰。」這樣的論點可以,從暢銷金曲〈雪梅思君〉中清楚感受到。

〈雪梅思君〉講述未過門的女子雪梅守節一生,並將婢女為亡夫所生的遺腹子扶養長大成人,考取狀元的「勵志故事」。洪芳怡指出歌詞毫不掩飾地教化、鼓勵女子「看重婦德勝於一切」的意圖,而類似的歌詞內容並非少數。

既有守舊,亦有新浪潮,當時的流行樂除了以歌詞為女性搭建貞節牌坊外,也有許多以戀愛為題的作品,例如紅遍街頭巷尾,被改編為61種版本的〈望春風〉,歌詞被視為具有女性戀愛發聲權意涵。不過洪芳怡表示,〈望春風〉歌詞雖美,但它其定位為「具有男女平權的開明思維,是新時代戀愛模式」並不精準,歌詞中刻畫17、18歲情竇初開的少女,面對愛情,僅是「心內彈琵琶」,主動出擊的唯一行為也不過是「開門甲看覓」開啟那扇被風吹動的門。

洪芳怡進一步點出,正因女子「滿腔期待(婚姻),卻不主動、不出聲、也不開放新潮,才符合社會大眾對於未婚女子的理想形象。」她在書中也整理出當時流行樂所展示的其他「戀愛與婚姻」樣貌——歌曲中經常以「神聖」一詞包裝愛情,意指相較媒妁之言,以自由戀愛作為婚姻的前奏,就能永保婚姻之路順遂安康。此處著重的仍是神聖的婚姻,而非戀愛。文明糖衣包裹下的是不變的婚姻價值,在新浪潮中仍清晰可見封建思維的錨。

儘管當時的流行樂歌詞中常出現「歌頌自由戀愛的婚姻」觀念,卻不代表當時的人們都風行「因戀愛而成婚」。從〈誤認君〉、〈滿面春風〉等歌曲可以觀察到,故事中自由選擇戀愛對象的男女,時常陷入臉盲、錯認愛人的窘境,乍聽是熱戀男女,小鹿亂撞下昏頭得不知所措,細究後卻發現,其實是男女雙方並不相識、相熟。洪芳怡表示,由此可以知道,自由戀愛這個外來概念雖是流行歌常見的語彙,但台灣人對自由戀愛的想法與實踐,尚處於摸索、試探的階段。

▇以理解貼近歷史

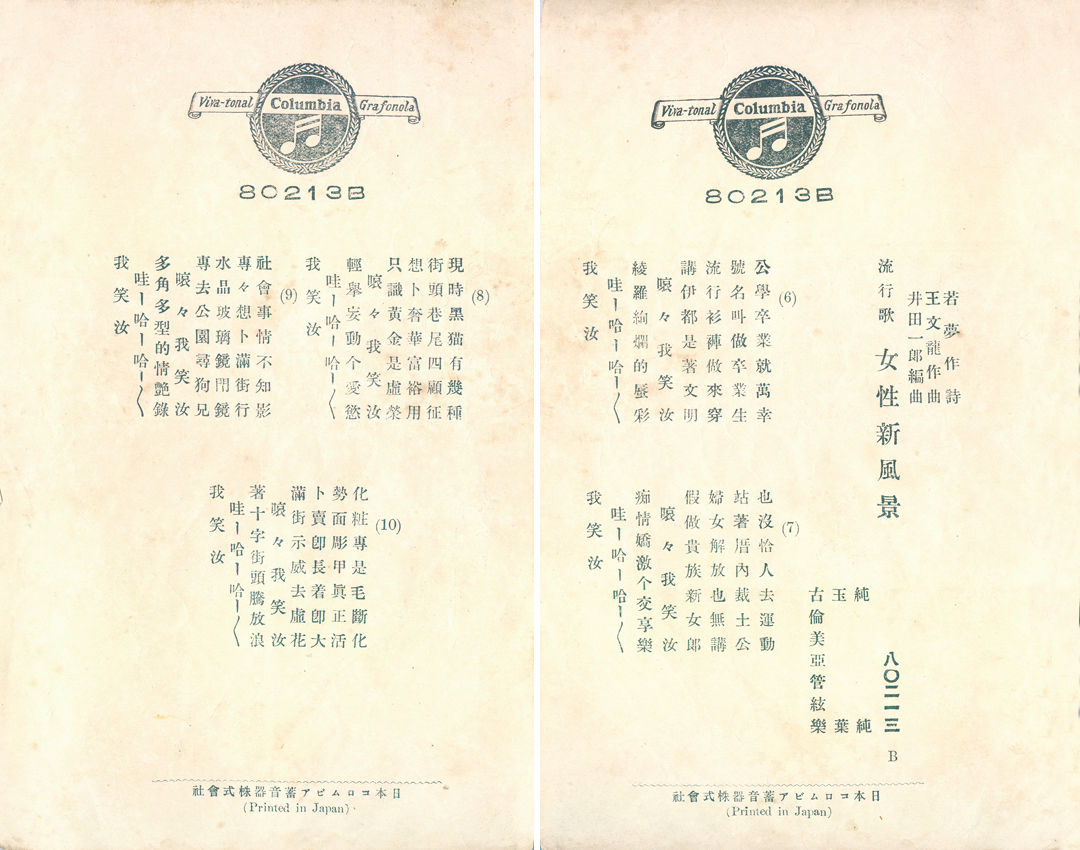

若從「女性的主動性」視角來聽當年的流行樂,不難發現諸多對於追求新時代女性的不友善批評。比如當時在抨擊「現代女性」舉止不端,警戒男性遠離煙花女子時,都特別愛拿「化妝」這件事說嘴。〈嘆恨薄情女〉和〈女性新風景〉等曲目都在歌詞中明指:女人化妝不止會勾人,還會騙人。摩登時代下,跟隨流行或想讓外貌更加姣好亮眼而化妝的女子,被批成了禍害。許多歌詞以男性視角為中心,隱含男性面對美麗的女性時,擔心把持不住會誤事,所以先發制人於歌詞中卸責:千錯萬錯,都怪女人不該「化妝」拐騙。

「毛斷/摩斷(modern台語音譯)的化妝技術,雕琢出讓男性不願承認、倍感焦慮的驚艷美貌,必須牽拖為會對社會安寧有所危害,才不致使男性難堪。」洪芳怡舉〈女性新風景〉為例,此曲對於企圖迎上現代文明腳步,主動性高的女性,以誇張的諷刺手法抨擊,女人唸書、打扮、追求戀愛都是為了嫁入豪門,把自身商品化的包裝行銷,「文明女」成了放蕩拜金的負面名詞,歌中甚至出現「強姦式的結婚」來形容自由戀愛的婚姻。在男性的觀點下,追求摩登的女性「烏貓」成了不檢點和唯利是圖的代名詞,而受到犀利的話語攻訐。

綜合前述種種為打入市場而採取容易引發共感、符合傳統價值的流行音樂元素,可以看出,在文明思潮襲來的摩登社會裡,自由戀愛、化妝、教育種種象徵西方進步的詞彙雖已現蹤台灣,但實際上在這個新舊價值交替的時間點上,女性的處境並非一口氣直接邁入當代「女性自主」的樣貌。相反的,在摸索過程中時有衝突、對立,許多流行樂反映了這個新舊交替過程的拉鋸。洪芳怡也在書中提醒讀者,「性別文化中的權力關係就是根深柢固,既然是集體認知,不需要單單抨擊一人。」比起對創作者的批判,更重要的是有意識地透過這些作品,認識那個年代追求摩登生活的女性,用理解貼近台灣的時代歷史。

在聆聽每一回曲盤播送之前,主講洪芳怡和林太崴兩人時而互補、時而各執觀點的介紹,為歌曲注入情感和生命。樂音不再是距離遙遠,不好入耳的聲波,不同於電腦數位的音質,留聲機類比音質的呈現,因空間格局不同或人數多寡、聽者所站的位置不同等因素而產生交互作用,即使是同一曲盤,同一台留聲機,但每次聆聽都是與年代共振下無二的Live表演。●

|

|

|

作者簡介:洪芳怡 學術著作包括《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》、《天涯歌女:周璇與她的歌》。曾任交通大學文化研究國際中心博士後研究員、勵馨基金會性別倡議專員,現職為喜瑪拉雅研究發展基金會研究員。 從嚴肅音樂創作跨足學術研究,在早期臺語與華語唱片中流連忘返,從音樂、文學、史料交互聽出如夢似幻之聲。長年關切基督信仰改革,同時是性別平權和動物權的倡議者與實踐者,主題駁雜的文章散見網路與報章。搬過三十幾次家,如今和一個好男人與三隻貓共居在東臺灣海邊,聽留聲機、喝燕麥奶、寫字、散步。 |

書.人生.龐文真》遇見

在轉角,遇見。只要願意,隨時都可遇見。

醫院開刀房外,望著螢幕上輪播名字,每個人的名字後面可能是手術尚未開始、手術進行中、進入恢復室……。我已經望著螢幕,等了快一小時,家人的名字後都仍是手術尚未開始。難道還在排隊等麻醉?

雖然醫生早在上週門診時已告知,手術至少需三小時,但此時焦慮紛然,無計可施。最後,我從後背包拿出電子書閱讀器,打開前幾天未看完的《黑暗之刺》,陷入卜洛克冰錐殺手的懸疑,當眼睛酸澀而抬頭時,手術已然開始進行。

當開刀房廣播家人名字,喊家屬進入開刀房時,我從書境裡嚇醒,拋下閱讀器,衝去聆聽醫生告知手術結果……

排憂解慮?唯有閱讀。

是的,腦袋如果無法靜下來,最快最好的方法,之於我,是書。

理解書帶來的新奇與悸動,記得是小學一年級開始。教室後面有一整排注音繪本,看完一本換一本,每一本對小小的我來說,都是一個大驚奇,好似帶我到另一個國度。我也記得媽媽和我說,只要月考能考90分以上,就可以到小鎮的書店裡,挑一本自己喜歡的書。

依稀記得我挑來揀去,自己有意識地買的第一本書是注音版的民間故事。因為裡面有好多好多字,雖然只有一兩張插圖,但那無數個民間故事,讓我覺得可比教室後的繪本多更多趣味。一本書可以抵好幾本繪本,很值得。看完那本故事集,好滿足。那時候哪裡明白,那算是一本短篇小說集,等同看了好多篇精彩的短篇小說啊!

暑假的迷人在於可以到同學家玩,看別人家哥哥姐姐有什麼書,而我那些九十幾分考卷換來的書,趁機又可以交換到哪些書回來呢?到了小五、小六就開始嗜讀皇冠出版的小說了。在那年代,每本書的最後幾頁,都列出一系列一系列的已出版書目,瓊瑤小說之外,我又看起許多翻譯小說。高中時,知道還有回頭書的書訊,於是慢慢就喜愛的作家,洪範、九歌、爾雅……一本本買起來。

家人手術,是因為年度身體健康檢查,出現一個癌症指數紅字。醫生建議趕緊複查,兩個禮拜之內,三家醫院醫生都說不必切片、立即手術。搜尋網路資料,這可怕的癌症,多半不樂觀。兩週之內我們腦內心裡千轉萬迴。手術後,陪病時,望著還在止痛嗎啡裡昏睡的家人,閱讀著村上春樹對父親的回憶,他談及一個人生命的意義,即使有若一滴雨般會消失無影,也有其重大意義。望向臥床的家人,身上插著鼻胃管、尿管、引流管、點滴,我的眼睛,不禁濕潤。

陪病10天,完讀4本書,其中平路在經歷兩次癌症後所寫的《間隙:寫給受折磨的你》,有著我上百條畫線。此書的最後一篇,是與孩子的慢慢道別之文,當我獨自一人,躺在旅店床上閱讀時,我哭了。

為人母、為人妻,我們終有離開的一天,就如平路所言,「我知這世界,本如露水般短暫,然而,然而。」然而,還是有許多捨不得,特別是兒女。而之於伴侶,則引了老鷹合唱團〈加州旅館〉最後一句:「你可以隨時退房,卻永遠無法離開。」

一樣米,養百樣人。一本書,伴千萬人。只要願意,打開一本書,讀上三十分鐘,也許會遇上永遠,那,永恆的真理。●

龐文真

唸中文系,學新媒體,做網路事業,目前正在台灣電子書產業中忙碌奔波。

現為群傳媒公司Readmoo讀墨電子書服務平台執行長。台灣數位出版聯盟理事。

曾任台灣數位出版聯盟副秘書長,大小媒體研究智識部總監,《數位時代》執行副總編輯、主筆,IC之音業務總監、總經理特助,衛道科技新事業發展協理、副處長,愛爾得科技產品經理,工研院電通所專案經理。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量