英美書房》威爾斯作家珍.莫里斯發行回憶錄《Thinking Again》,及其他藝文短訊

【作家動態】

- 93歲的威爾斯作家珍.莫里斯(Jan Morris)於3月初發行第8本回憶錄《Thinking Again》,自言這大概是她人生的謝幕之作。珍.莫里斯舊名詹姆士・莫里斯(James Morris),於70年代時進行性別置換手術。這些回憶錄不只記錄這位歷史學者與文學家的所思所聞,更串起她此生介於「男性/女性」、「英國人/威爾斯人」的自我認同探索過程。但到了新作《Thinking Again》收錄的近期日記中,莫里斯已不拘泥於身分認同政治的探討,英國脫歐或川普的社會破壞力也鮮少侵擾她的思緒。正因意識到已走近人生的終點,莫里斯更是將重心放在擁抱生活與發揮創造力上,例如倡導良善與自製果醬。

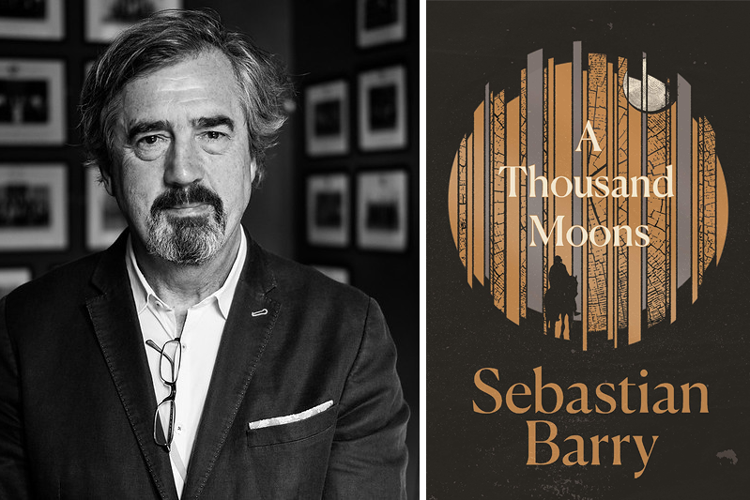

- 兩度獲頒科斯達文學獎(Costa Book Award)年度首獎、擔任2018-2021年度愛爾蘭桂冠的小說家Sebastian Barry,以巴爾札克式的宏大寫作企圖和高超的說故事技巧,揭開愛爾蘭移民的個人生命史與全球歷史密不可分的複雜關係。近日Barry出版新書,為筆下的愛爾蘭移民家族再添新成員。《A Thousand Moons》以北美原住民戰爭和美國內戰為背景,從拉科塔(Lakota)族女孩Winona的視角和遭遇,探究殖民、種族、性別、身分交織而不易論善惡的道德難題。兩名相愛的士兵兼變裝者(cross-dresser)Thomas和John戰後在田納西州西邊郊外的菸草農場落腳,收留曾為奴隸的Rosalee和她哥哥Tennyson,並收養拉科塔族孤兒Winona。有一天,Winona被強暴了。Winoa的多元家庭受到這樁暴力事件影響,震盪出複雜的餘波⋯⋯。

愛爾蘭桂冠小說家Sebastian Barry出版新作《A Thousand Moons》(左圖取自Flickr_Chris Boland)

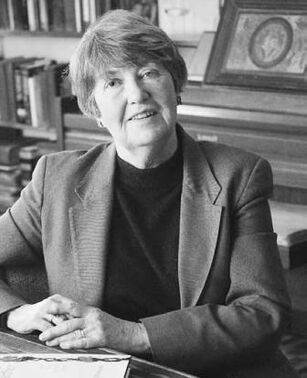

- 以詩集《Alive Together: New and Selected Poems》獲得普立茲獎的德裔美國詩人Lisel Mueller,2月底於家中過世,享耆壽96歲。她一生出版5部詩集、一本譯作,曾獲卡爾桑德堡文學藝術獎(Carl Sandburg Literary Arts Award)、露絲莉莉詩歌獎(Ruth Lilly Poetry Prize)、美國國家圖書獎、美國詩人協會頒發的雷蒙特詩歌獎(Lamont Poetry Selection Award)、德意志聯邦十字勳章(Order of Merit)等,詩作常入選美國大學教材,亦廣受年輕人喜愛。Mueller在1924年出生於德國漢堡,父親因反納粹的立場被取消教職,與家人輾轉逃往美國。Mueller常以自身經驗入詩,探討移民與難民的失落、歷史、自然之美、家庭生活、愛與憂傷,因此既真實又能引起共鳴。

德裔美國詩人Lisel Mueller(取自FANDOM)

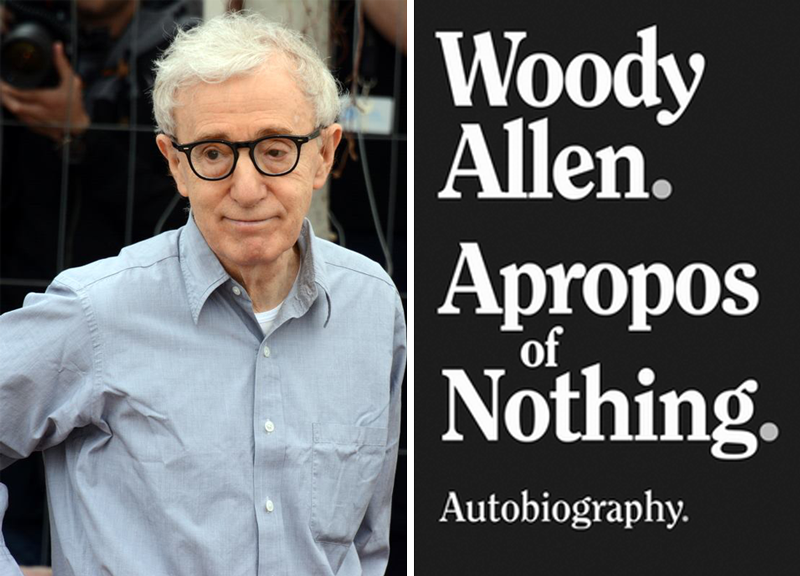

- #MeToo運動持續發酵,奧斯卡金獎導演伍迪.艾倫(Woody Allen)原訂4月出版的自傳《Apropos of Nothing》因過往猥褻年幼養女的性侵疑雲,在群眾輿論與出版社內部員工的強烈抗議下,樺榭出版集團(Hachette Book Group)於3月6日緊急取消本書的出版計畫,並於聲明中宣告歸還伍迪.艾倫本書所有的權利。其後毫無預警地,天馬出版集團(Skyhorse Publishing)旗下的Arcade Publishing奇襲般地於23日發行本書精裝版,法德西文譯本也預計於兩個月內推出。

導演伍迪.艾倫出版自傳《Apropos of Nothing》(左圖取自wiki)

【得獎消息】

- 美國國家書評人協會獎(National Book Critics Circle Award;NBCC Award)出爐,表揚2019年美國出版作品。得獎名單如下:

- 虛構文學:Edwidge Danticat《Everything Inside》

- 傳記:Josh Levin《The Queen: The Forgotten Life Behind an American Myth》

- 回憶錄/自傳:Chanel Miller《Know My Name: A Memoir》

- 非虛構類文學:Patrick Radden Keefe《Say Nothing: The True Story of Murder and Memory in Northern Ireland》

- 批評類:Saidiya Hartman《Wayward Lives, Beautiful Experiments: Intimate Histories of Social Upheaval》

- 詩歌:Morgan Parker《Magical Negro》

NBCC也頒發其他特殊獎項。如「約翰雷納德獎」(John Leonard Prize)表揚不分類別的最佳首作,今年得主是Sarah M. Broom的《The Yellow House: A Memoir》,該書也曾獲2019美國國家圖書獎。伊萬桑德羅夫終身成就獎(Ivan Sandrof Lifetime Achievement Award)得主則是詩人、作詞家、小說家兼阿拉伯裔美國人權益擁護者Naomi Shihab Nye,她也是第一位獲頒「童詩桂冠詩人」(Young People’s Poet Laureate)的阿裔美籍詩人。

【產業消息】

- 《那不勒斯故事》四部曲作者艾琳娜.斐蘭德(Elena Ferrante)探討女性與母職的小說《The Lost Daughter》將改編電影,導編演名單眾星雲集。金球獎得主瑪姬.葛倫霍(Maggie Gyllenhaal)將身兼導演和編劇,演員則包括以《真寵》獲得奧斯卡的奧莉薇雅.柯爾曼(Olivia Colman)、《格雷》系列主角達珂塔.強生(Dakota Johnson)、《第一夫人的祕密》中飾演羅勃甘迺迪的彼得.賽斯加(Peter Sarsgaard)等。

《The Lost Daughter》敘述優雅的義大利大學教授Leda剛與丈夫離婚,兩個成年女兒也去和丈夫同住,Leda突然重拾單身的自由。暑假期間,她在海邊邂逅了Nina和她的小女兒Elena,感受到母女間的緊密和親暱,並認識了Nina喧鬧紛亂的大家庭。Leda被迫回首年輕時初為人母的驚懼、困惑與震撼,陷入詭譎不祥的內心世界⋯⋯。

- 國際出版人協會(International Publishers Association)公布2020年伏爾泰獎(IPA Prix Voltaire)決選名單。伏爾泰獎創辦於2006年,頒給對象為「維護出版自由和意見表達自由,勇氣足堪表率者」,獎金高達一萬瑞士法郎(約新台幣31.8萬元),將於今年5月底於挪威的國際出版人大會宣布得獎者。瑞典籍華裔出版人、香港銅鑼灣書店股東桂民海也曾於2008年獲頒此獎。2020年4名決選入圍者包括:

- 土耳其出版社Avesta Yayinlari,同時出版土耳其語和庫德語書籍,曾被燃燒彈攻擊並遭指控為恐怖份子進行宣傳。

- 馬來西亞出版人張永新(Chong Ton Sin),開設出版社文運書坊(Gerakbudaya Publishing House),以便宜的書籍形式出版如氣候變遷等爭議主題,抵抗政府審查。

- 越南地下出版社Liberal Publishing House,專門出版政治異議作家的禁書。

- 巴基斯坦出版商Maktaba-e-Daniyal,出版批評巴基斯坦前總統齊亞.哈克(Zia ul-Haq)的《A Case of Exploding Mangoes》烏都語譯本,引起政府震怒並沒收書籍。

- 繼今年1月美國密蘇里州議員提出「家長監督公共圖書館法案」(Parental Oversight of Public Libraries Act)之後,田納西州議會亦跟進提出相同法案。此案讓當地家長代表有權審核圖書館選書,若公共圖書館館員提供非適齡的情色內容給未成年人,館員將面臨高額罰金或刑期,圖書館的預算也可能遭到懲戒性縮減。以保障言論自由為宗旨的美國筆會(PEN America)抨擊田納西州議會純粹依樣畫葫蘆的跟風行為。一旦此案審議通過,可能引起各州效法,造成聯邦等級的言論審查。

美國圖書館協會(American Library Association,簡稱ALA)也鄭重聲明反對此案。因為這不僅威脅圖書館讀者的閱讀自由,也侵犯圖書館權利法案中闡明的館員專業價值和倫理。再者所謂的「家長委員」亦僅代表個人的價值觀,無法體現社群中所有家庭信仰、認同、價值觀的多樣性。圖書館本身就有專業方法與工具協助滿足各個家庭與個人的資訊需求,政府或任何單位不該反過來以審查手段剝奪他人取用與接觸資訊的權利。

- 疫情期間國際書展(不)受影響清單

新冠肺炎(亦稱武漢肺炎)疫情持續延燒全球,不僅台北國際書展先是延期又改為取消,歐美地區的大型書展一方面為了避免大量群眾聚集提高染疫風險,另一方面面臨眾多外國參展者顧慮疫情、或遭到旅遊限制而取消出席,因此也相繼宣告延期或停辦。

- 比利時布魯塞爾法文書展(3/5-3/8)是專為了境內的法文書交流舉辦,參展廠商多為當地業者或來自巴黎的出版社。活動未受影響,如期進行。

- 英國倫敦書展(原訂3/10-3/12)為世界第二大的國際書展,僅次於德國法蘭克福書展。3/3一度通告如期舉行,但隔日立即翻盤。因應歐洲地區的武漢肺炎疫情升溫,且許多參展單位受旅遊限制無法出席,最終宣告今年取消活動。

- 德國萊比錫書展(原訂3/12-3/15)聚集來自51個國家的2500個參展商,原本預估今年能吸引超過30萬入場人次。3/1公布將如期舉行,3/3轉為宣告取消,原訂同時舉辦的動漫祭與不少周邊閱讀活動亦停止辦理。

- 法國巴黎書展(原訂3/20-3/23)因法國政府禁止5000人以上的密閉空間集會,3/2宣告今年停辦。

- 義大利波隆那兒童書展(原訂3/30-4/2)原於2/24公告延期至5/4-5/7,後因近期義大利疫情失控,企鵝藍燈書屋等大型出版社確認不出席,鑒於九成的參展者都來自外國,主辦方於3/11宣告取消今年的書展活動。

- 疫情下的圖書館閉館潮

武漢肺炎警戒再升級,除了大型活動相繼取消,出於對館員健康的安全考量以及管控社區傳播的風險,英美地區圖書館也陸續關閉。3月中旬美國國會圖書館、大英圖書館皆宣告取消一切活動並暫時停止對公眾開放,各地的公共圖書館因應政府防疫政策,亦接連發布閉館通知,停止一切借還書與預約取書服務,同時停算這段期間的逾期罰金。

由於無法確定重新開館日期,且面臨政府隨時可能下達「禁足令」的不安,當閉館通知一發布,讀者便蜂擁至鄰近的圖書館,爭先搶奪各類書籍與影音資源,激烈戰況宛如置身黑色星期五超低折扣日的大型賣場。

然而,即使閉館期間停止實體書的流通,圖書館仍能提供電子資源滿足讀者需求,也會以信件或電話方式接受讀者諮詢。各館為了因應長期閉館,皆已預先整理且大力推廣訂閱的電子資源,包含電子書、線上雜誌與有聲書等。甚至連Scribd、亞馬遜旗下的Audible等民間企業都限期免費開放有聲書資源,把握契機建立讀者對於有聲書的熟悉度與使用習慣。●

Audible網站開放有聲書資源供讀者使用(翻攝自Audible)

童書的技藝III》面對議題,面對兒童,創作者的工作是刻劃情感:林柏廷與《一起去動物園》

台灣圖畫書作家林柏廷與劉旭恭同獲第6屆豐子愷兒童圖畫書獎,受邀一同出席領獎。一路上兩人聊起了導演李安,那幾日剛好有則新聞,寫到李安即使拿下了金馬獎,其父仍勸他離開電影圈,回來當老師。兩人都對報導中此段落心有戚戚焉。

在領獎台上,林柏廷意外地淚灑現場。數月前獎項公告的前幾日,他遭逢失怙之慟,無緣讓父親得知作品《一起去動物園》獲得大獎,成為莫大的遺憾。回憶起以一紙高職的學歷,一路闖蕩、自學,走入華文繪本大獎的殿堂,帶著些許叛逆、不好讀書,不隨常規而走的林柏廷,或許最能說他作品中的兒童觀。

▇來自蘿倫.柴爾德的盛讚

《一起去動物園》以一位兒童癌友的姊姊為主述者,因為校外教學去了動物園,她開始為弟弟講述動物園的故事,搭配癌末病房的動物插圖,藉由想像豐富、可愛的動物,支持弟弟走過治療的艱辛。作者利用繽紛的色彩,不僅描繪出家人的無能為力,也描繪出孩童面對死亡的心境。故事最末,一句「今天,媽媽說:你終於可以回家了……」引出了兩種截然不同的結局。

以「查理與蘿拉」系列聞名全球的英國童書作家柴爾德(Lauren Child),在頒獎典禮發表專題演講時,特別表達了對《一起去動物園》的驚豔。她提到:「這本書寫作的主題非常困難,即使在英國,我們也避免創作這樣主題的作品,因為難度真的很高。而這本書卻非常非常美麗,且結局的模糊性更是相當有力量,讓人非常感動。」會後,柴爾德更主動與林柏廷合照,承諾將他的作品介紹給英國出版社。

英國童書作家蘿倫.柴爾德(Lauren Child)與台灣圖畫書作家林柏廷

《一起去動物園》(遠流出版)內頁圖(林柏廷提供)

當林柏廷在不同地方講述這個故事時,每每讀畢,台下的大人總是淚眼汪汪,而小孩則都認為:他不是回家了嗎?至今,只有一位小孩認為裡面的孩子已經過世了,而也只有兩位大人覺得孩子還活著,其中一位便是劉旭恭。他讀完的反應也是:對啊,他不是回家了嗎?

大人與小孩讀到完全不同的東西,這是動筆之初即預設的嗎?林柏廷自謙地說,「我只是把故事畫出來,只是剛好這本書給大人腦補的空間更大。」

文字中姊姊的自述口吻天真,動物的色彩鮮豔,而小癌友則完全沒有流露痛苦的表情。「很多大人看到吞藥那張圖,都說因為小孩的勇敢,反而讓人很心疼。」這部作品的張力即在於,藉由天真繽紛的想像,突顯出兒童超齡的勇敢。以這樣的方式描繪死亡,無怪柴爾德讚賞本書的高難度與模糊性的成功與獨到。

《一起去動物園》(遠流出版)內頁圖(林柏廷提供)

▇幫孩子跟大人說話

「你想不想知道,我的兒童觀是怎麼來的?」接受訪問時,林柏廷主動聊起高中就讀夜間部的故事。

因為白天的時間很空閒,而媽媽的工作是褓母,在家裡帶4、5個孩子,從0歲5歲都有,所以相較同年齡的人,林柏廷很早就開始接觸到幼童。「我必須泡牛奶、換尿布,幾乎爸媽要做的事情,我都先實習過一輪。而且不同的孩子有不同的個性,情緒差異很大,雖然可能只帶半天,但要哄睡覺、說故事等等。我自己24歲就有小孩了,整個串起來會發現,我一直在跟孩子相處,而且我也很喜歡跟他們玩。」

二十出頭時,林柏廷便開始投稿信誼幼兒文學獎,當時獎項分成兩組:0到3歲以及3到8歲。為了增加曝光和得獎的機率,他兩組都參加,而且清楚地知道0-3與3-8兩組分別應該畫什麼。當時基金會的人便問他:「你怎麼知道0到3歲與3到8歲要怎麼分別?」因為對方很難想像,一位如此年輕的畫家,怎麼能分辨得這麼清楚。林柏廷說:「這真的不容易,後來我回想,才發現跟那段帶小孩的日子有關。」

提起2008年讓他獲得信誼幼兒圖畫書獎佳作的《我愛猴小孩》,他說:「書中的爸爸其實就是一個孩子。我自己雖然外表長大了,面對社會的現實,必須有大人的樣子,但我內心是很抗拒大人的。在『猴小孩』系列,你可以看得出來,是在幫孩子跟大人說話。」

「猴小孩」系列書封,書中主人翁的原型來自林柏廷的兒子(林柏廷提供)

▇給自己10年

高中夜間部畢業後,林柏廷到光復書局應徵插畫家,沒想到對方告訴他:「你現在作品的水準沒有辦法當我們的插畫家,但是有一個美編助理的缺,你要不要來做?」

當時光復書局非常壯盛,有三百多位員工,光美編部門就有超過70人。懵懂的林柏廷從美編助理開始,聯繫插畫家、邀稿、催稿、討論草圖等等,建立了不少人脈。當時台灣經濟起飛,插畫家都是帶著名錶、開名車,興趣所致加上前景繁榮,在在鼓勵林柏廷立志成為插畫家。他展開了自學之路,幫插畫家畫草圖、改稿,跟插畫家請益,畫人體結構,拿著筆記本不停地練習。為了認識繪本,他頻繁到誠品書店,無論譯本或原文書,架上的書一本一本地翻,也積極參加論壇和座談會。

後來,他有機會畫課本中的插圖。當時大多數插畫家都是用彩色墨水作畫,既使出自不同人的作品,成果看起來也很接近。那時的業主提到,如果使用不同媒材,價格會更高,林柏廷於是主動開發新的媒材,像是蠟筆、紙黏土等等。

「我都是工作中練習,磨出我要的技術。」離開光復書局之後,林柏廷給自己10年的時間,立志成為專職的插畫家。這10年間,他一邊工作一邊接繪本的案子。「我認識很多朋友,覺得下班很累,不想創作,可是我不想跟業界脫節,我可以很慢,但不能沒有。我很喜歡的一句話是『沒有作品,就不能前進』,即使再爛,它就是一個作品。」

「比預期多花了兩年,12年,我才成為專職的圖畫書作家。」林柏廷說。

▇讓孩子感受到,你跟他們住在同一個Level

許多人認為《一起去動物園》議題性極高,涉及了癌末兒童關懷與面對死亡等不同面向,而評審則一致認為本書不落言詮。面對議題,林柏廷覺得兒童圖畫書作家的本職是什麼呢?

「刻畫情感,」林柏廷說:「認真地對待每一件事情,才能發自內心去對待他人,認真生活。即使是一些很不經意的事,久而久之,它就會變成養分。就像我關注兒童,因為有這份心,隨時都可以把它轉換成議題,轉換成兒童視角。」

正因為他不愛念書,才能同理不同的孩子,更知道怎麼走出自己的路。林柏廷說:「你要讓小朋友覺得,你跟他們住在同一個Level,他就會跟你聊任何事情。」

林柏廷也將與兒子相處的趣味片段畫成插圖(林柏廷提供)

台灣童書評論家柯倩華(左)與林柏廷

「有些人很懂理論,或許手上的功夫也很不錯,可是如果要專注於兒童繪本,你還是得先認識『兒童』是什麼?他們的需求是什麼?而不只是畫得可愛。」林柏廷強調。

在豐子愷獎發表得獎感言時,林柏廷特別感謝台灣兒童文學評論家柯倩華。訪問中他也提到:「我很早就認識柯老師了,柯老師都會很直接地告訴我應該怎樣改進,我才發現原來童書可以用這麼科學的方式分析。」

典禮後,照例每件獲獎作品留有作家分享會的時間,林柏廷事前頗為緊張,演講前,他說:「今天是我父親的百日,相信他在天上,都會聽見的。」●

作者:林柏廷

出版:遠流出版公司

定價:280元

【內容簡介➤】

▇童書的技藝,完整報導

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量