東亞書房》新雜誌《怪與幽》推出台灣妖怪特輯,及其他藝文短訊

【業界新聞】

- 今年初由日本妖怪雜誌《怪》與怪談專門誌《幽》合併的新雜誌《怪與幽》,於本月中出版第3期,刊載以「妖怪天國:台灣」為題的台灣妖怪特輯。《怪與幽》數月前專程來台訪問臺北地方異聞工作室、《妖怪台灣》作者何敬堯、《臺北城裡妖魔跋扈》作者瀟湘神,及《文豪怪談》編選人曲辰等多位藝文工作者,暢談台灣遍地開花的妖怪文化。

除了訪談、妖怪紀行、怪談故事等內容外,特輯中並收錄東山彰良、東雅夫等作家的評論、京極夏彦等知名妖怪寫手的短篇小說、荒俣宏和小松和彦等學者的論考,以及漫畫、插畫等豐富內容,從各個面向為讀者蒐羅台灣和日本蓬勃發展的妖怪百態。

雜誌《怪與幽》團隊來台訪問臺北地方異聞工作室(取自臺北地方異聞工作室臉書)

- 20位作家、導演、演員等人共著的散文集《我喜歡的街道:獨斷與偏愛的東京》,本月中由日本出版社ポプラ社的SUUMOタウン編集部編修發行。書中收錄小說家小野寺史宜、動畫製作人鈴木敏夫、演員美村里江,以及於2016年逝世的作家雨宮真美等人,對於東京記憶的書寫及訪談,呈現有別於觀光客或大眾視角、真正屬於東京居民的街町風貌,以及離鄉背井前往東京的「上京」人士們,在東京實際工作生活的體會和感悟。《我喜歡的街道》以細膩貼近的視線,為想要更加了解東京的讀者們,提供不同角落的風貌與生活景致。

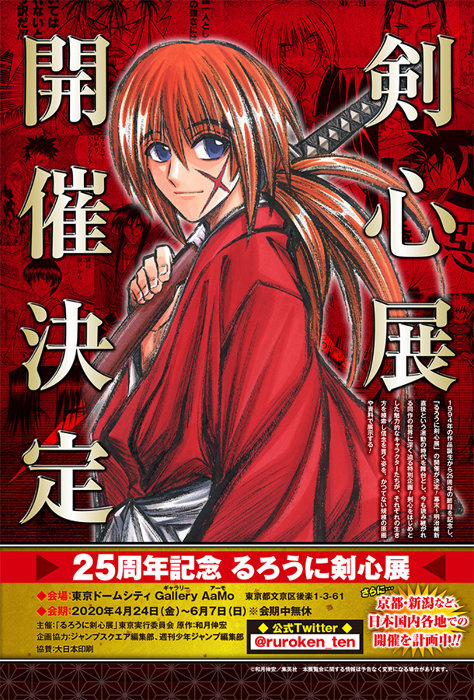

- 為紀念和月伸宏《浪客劍心》發行25周年,明年4月24日起,將於東京水道橋的東京巨蛋城Gallery AaMo開展「25周年記念:浪客劍心展」。以明治新時代為背景、講述曾擔任幕末劊子手的主角緋村劍心經歷,長篇漫畫《浪客劍心:明治劍客浪漫譚》自1990年代於《週刊少年Jump》連載開始,已累積超過7200萬部的驚人銷量,也讓作者和月伸宏收穫數量龐大的海內外書迷。本次展覽將展出包含劍心在內的主角群等人的漫畫原稿及彩圖等。

紀念和月伸宏《浪客劍心》發行25周年的特展海報(取自CINRA.NET)

- 可單本訂購製作的「隨需印刷式書籍」(Print-on-Demand, POD),自10年前引進日本至今,接受度逐步提高,並廣泛應用在學術書籍、個人出版品、漫畫、插畫等不同領域。不同於過去由出版社大量印刷後在各地書店上架銷售的大宗圖書,最快只需30分鐘即可製作完成的隨印式書籍,大大減輕出版社的書籍滯銷及庫存壓力,也促進個人出版的風氣,甚至在日本創下自印書達100萬日圓以上銷售額的紀錄。

2010年引進POD服務的日本三省堂書店,至今已受理超過26,000本不同的書籍,大型網購平台如日本亞馬遜及樂天書店等,亦提供隨印式書籍的訂購。喜愛江戶風格推理小說「捕物帳」、並於去年10月成立「捕物出版」的業者長瀬博之,目前便是以POD形式經營季刊雜誌《捕物小說》以及絕版書的複刻再版,將目標瞄準對紙本閱讀有較高黏著度的高年齡層讀者,可說是隨印式書籍普及化的實例。

- 日本Seven Net Shopping發起「讀書女子」連載企劃,邀請具有知性魅力的話題女性,如演員吉田志織、模特兒mirei、歌手木村KAELA等人,在不同月份擔任書籍推廣的讀書女子,向讀者推薦喜愛的書籍及分享閱讀心得,並拍攝一系列閱讀寫真。Seven Net本月邀請到出演《還是不能結婚的男人》(《熟男不結婚》續集)的深川麻衣,為讀者推薦Writes Publishing出版的《想要每日閱讀的365日廣告文案》、西澤保彥的《死了七次的男人》、貫井德郎的《微笑的人》,以及森見登美彥的《有頂天家族》共4本書,分享她如何被具有「語言力量」的文字深深吸引。

【得獎消息】

- 第23屆司馬遼太郎獎,由林新及堀川惠子合著的《狼之義:新犬養木堂傳》(角川書店)奪得。《狼之義:新犬養木堂傳》一書,透過1932年刺殺立憲派政治家犬養毅的515事件,以及犬養毅的好友古島一雄的人生,描寫奔馳於政界荒野的一匹孤狼飽受爭議的生涯故事。堀川惠子在獲獎感言中提到,當今政治亦存在著許多問題,而《狼之義》的得獎,希望能在思考日本「過去」、「當下」以及「未來」上,提供許多相關人士參照的契機。

《三位一體》作者窪美澄(取自OSAKA CITY)

- 第36屆織田作之助獎評選結果於本月初公布,本屆獲獎作品為窪美澄在今年3月底出版的新書《三位一體》(新潮社)。「男人、工作、結婚、孩子」當中如果必須捨棄一項,該如何取捨呢?50年前在出版社相遇的三位女性,賭上半輩子、不擇手段也要獲得的「三位一體」,或者說「無可取代的三樣事物」,又是什麼呢?

曾寫下〈水分〉、《不中用的我仰望天空》、《迷途鯨魚眼中的黃昏》等多部文學獎得獎作品,擅以文字觸動讀者內心的窪美澄,在平成結束、令和年初的關口,再次以敏銳而細膩的目光,捕捉現代社會女性的孤獨、慾念及希冀。

【作家動態】

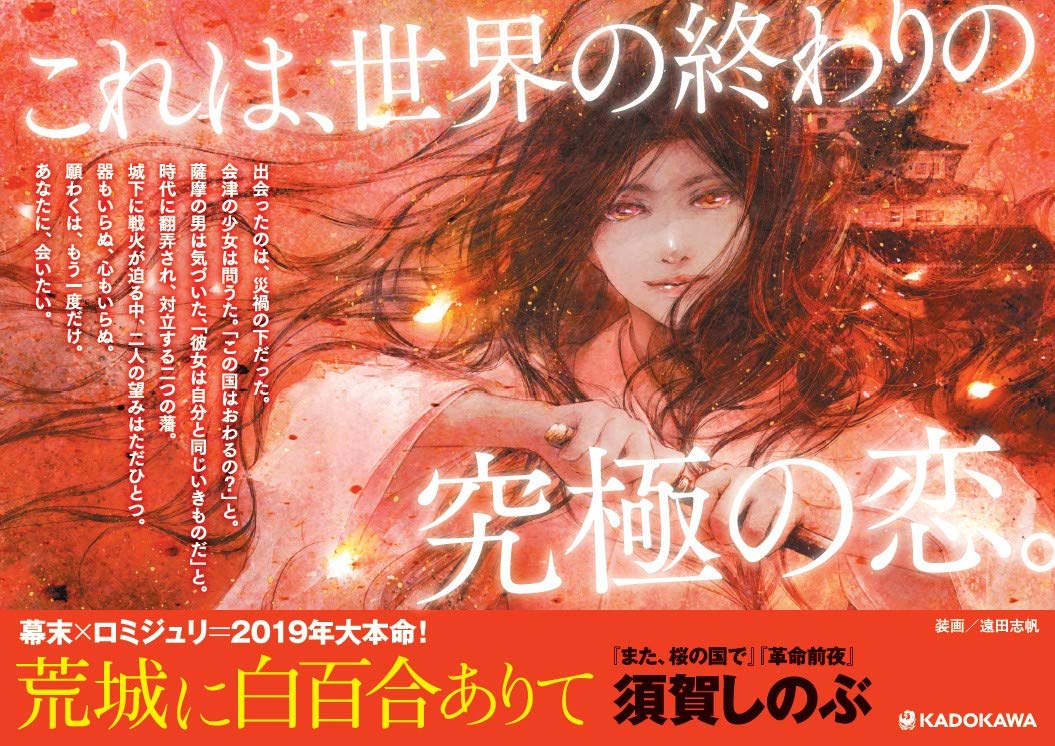

- 著有「芙蓉千里」系列、《神之棘》、《革命前夜》等多部得獎名作的日本女性小說家須賀忍,上個月底推出新作《荒城中有白百合》(角川書店)。

在森名幸子眼中,母親青垣鏡子是完美的會津婦人,出身江戶、有極高的教養和出色的武藝,是幸子的驕傲與憧憬。即便在薩長軍進逼城下、拿出喪服逼迫幸子自我了斷時,母親的假面都未曾崩落。卻沒想到,老臣在幸子自伐前夕拿出的一封信,大大改變了鏡子與幸子的命運。

曾是昌平坂學問所青年才俊的薩摩藩青年岡元伊織,與熱衷壤夷的友人一同對新時代懷抱殷切期待。然而,在安政大地震發生時,他與獨自茫然獨行於江戶街道的美麗少女鏡子相遇了。「這個國家,就要結束了嗎?」鏡子的提問,讓他醒悟到,她與對未來懷抱憧憬的自己彷若身處兩個不同世界。既然無法一起活下去,那麼,我希望和你共同死去。透過《荒城中有白百合》一作,須賀以極具感染力的敘事手法,譜寫邂逅於動盪時代、分屬薩摩藩和會津藩兩個對立陣營的男女的幕末悲劇。

- 曾6度入圍直木獎,並在2014年以《破門》摘得獎項的日本推理小說家黒川博行,上個月底推出正統派警探小說新作《桃源》(集英社),再續《落英》中登場的員警上坂勤的搜查故事。為了追蹤捲走互助會600萬款項潛逃的比嘉的行蹤,大阪府刑警新垣與上坂,探案過程中意外碰觸到在沖繩近海打撈中國籍沉船美術品的大規模尋寶詐欺事件。遺骨蒐集、景徳鎮、巡洋艦雇輪等,在各式各樣錯綜複雜的情報背後,究竟有著什麼樣的真實呢?《落英》的上坂與沖繩出身的新垣共組搭擋,在南海諸島這個舞台,投身新的案件挑戰。

擅以敏銳洞察力和成熟筆觸捕捉社會百態及人性愛慾的文學獎作家石田衣良,本月中出版最新戀愛小說《純潔、可憐又美麗》(新潮社)。不論如何被冰冷現實打磨得怯懦無助,只要兩個人在一起就沒問題。然而,狂風呼嘯的黑夜,卻在某一天突然降臨。在大型網購平台的倉庫擔任非正式雇員、現年30歲的我,以及在超市打工的她。這個社會無數次讓我知道,自己有多麼失敗沒用。即便如此,我們兩人也決定互相撫慰、彼此依靠地活下去。在那一天來臨之前,我們明明是如此深信著。曾以《不眠的珍珠》獲島清戀愛文學獎,並出版《東京娃娃》、《渴愛的城市》、《婚活》等戀愛小說的石田,這次為讀者帶來映照社會底層真實樣態的現代戀愛故事。

擅以敏銳洞察力和成熟筆觸捕捉社會百態及人性愛慾的文學獎作家石田衣良,本月中出版最新戀愛小說《純潔、可憐又美麗》(新潮社)。不論如何被冰冷現實打磨得怯懦無助,只要兩個人在一起就沒問題。然而,狂風呼嘯的黑夜,卻在某一天突然降臨。在大型網購平台的倉庫擔任非正式雇員、現年30歲的我,以及在超市打工的她。這個社會無數次讓我知道,自己有多麼失敗沒用。即便如此,我們兩人也決定互相撫慰、彼此依靠地活下去。在那一天來臨之前,我們明明是如此深信著。曾以《不眠的珍珠》獲島清戀愛文學獎,並出版《東京娃娃》、《渴愛的城市》、《婚活》等戀愛小說的石田,這次為讀者帶來映照社會底層真實樣態的現代戀愛故事。

- 出身書香世家、在文學領域獲獎無數的中島京子,本月初為讀者獻上創作生涯第一本近未來短篇小說集《孩子的命運》(集英社)。廢墟大樓中消失的老人、泛用型人工智慧超越人類後的變異、從農業生產企業中逃跑的種子、人工誘導多能幹細胞製作出來的子宮等,中島生動地勾勒出對科技發展和環境變化的不同想像。《孩子的命運》共收錄〈種子的名字〉、〈嬰兒小偷〉,以及同名短篇〈孩子的命運〉等6個篇章,鮮活呈現出也許將存在於不遠未來的奇妙世界。

- 擅長兒童文學和小說創作、又兼有翻譯家身分的直木獎作家森繪都,本月中推出新作《沒得商量》(筑摩書房),幽默地記錄各式各樣對生活說「NO!」的叛逆堅持。絕對不打掃丈夫的房間、絕對不付多餘的錢、吃飯絕對不留剩菜、堅決不搭手扶梯等等,有百百種人,就有百百件不願讓步的小事。森繪都以38則生動風趣的小篇章,描寫出或讓人會心一笑、或讓人點頭稱快,令人認同感滿滿的日常生活小堅持。

森繪都(圖片取自日本Amazon)

- 電影《苦役列車》的原著作者西村賢太,本月中出版小說新作《瓦礫的死角》(講談社),描寫犯罪加害者家族所背負的罪與罰,以及埋藏在記憶殘片下方的浮動暗影。因父親的性犯罪而瓦解的家族、刑期將滿的父親、害怕父親出獄報復的母親、離家出走行蹤不明的姐姐,以及17歲的無業遊民兒子,透過家族成員的生存和掙扎,西村寫實地描繪出犯罪者家庭所背負的沉重十字架。除了標題作之外,本書並收錄〈還不到崩解的時候〉等數篇短篇。

- 著有《潤一》、《去礦井》、《別去那裡》等作的知名文學獎作家井上荒野,上個月底出版小說新作《我們,向著海》(新潮社)。有別於過去的作品風格,井上這次罕見地以女中學生為題材,描寫大人世界中難以窺見、屬於少女們的孤獨。

有夢、瑤子和海是一同長大的三個親密好友,中學畢業禮物要求一樣的腳踏車、喜歡同樣的音樂家,開心的事情也總要一起分享。然而,在班級中發生的那件事,卻徹底改變了三人的關係。傷害、背叛、走投無路。想再見面、想要道歉,想朝著「海」而去,想要前往同時寄託著希望與毀滅象徵的海洋彼端:祕魯。《我們,向著海》一書中,井上以成熟洗練的文字,勾勒出青少年青澀、脆弱又寂寞的靈魂。●

作家井上荒野出版小說新作《我們,向著海》(取自asian wiki)

童書短評》#51 陪孩子放飛想像,打造幻境

● 當聖誕老公公小時候

Little Santa

文、圖:強.艾吉(Jon Agee),夏綠譯,木馬文化,360元

推薦原因: 趣 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級

看到書裡的聖誕老公公返老還童,穿著紅色的連身衣,挺著小小的圓肚子,小讀者們應該覺得新鮮且親切吧!原來聖誕老公公小時候差點搬到佛羅里達州,原來他從小就愛玩雪球、烤薑餅,原來他是家中的老么,卻勇敢搶救家人免於暴風雪災難……這麼多的「原來」,彌足了孩子對「聖誕老公公小時候」的疑惑與想像,為這個熟為廣知的節日人物,添繪童趣與人性的深度面貌。

故事當然是虛構的,但卻充滿了說服力,不過度誇張神化。因為個性無私樂於助人,小聖誕在巧遇小矮人與麋鹿後,注定成為替世上孩童圓願的慈藹老人,如此自然溫暖的生命歷程,在強.艾吉樸實簡趣的彩筆下,更顯踏實出色,不膚淺也不刻意地帶領讀者回歸節慶原始精神——分享與給予。【內容簡介➤】

● 瓶子裡的小星星

Star in the Jar

文:珊曼.海伊(Sam Hay),圖:莎拉.馬西尼(Sarah Massini),柯倩華譯,水滴文化,320元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前-小學低年級

迷路的小星星,被弟弟拾起當作寶物,放在瓶子裡珍藏。有一晚,天上突然出現了訊號,星群們連成一串文字,呼喚遺失的小星星趕快回家。當分離時刻終於來臨,孩子要如何克服心中不捨,同時想出好方法,幫助小星星回到思念的家鄉呢?

從姊姊的眼光,看待年幼弟弟對喜愛之物如何找尋、如何愛護,如何祝福與放手,手足之間的濃厚情誼、孩子對於物品的強烈感受,都在圖像語言中無限展露。小星星的墜落與返途方式,極具巧思且流暢,打破了奇幻與現實的疆界,造就這個溫柔迷人的故事。【內容簡介➤】

《 瓶子裡的小星星》內頁(水滴文化提供)

● 可以回家了嗎?

Come Home Already!

文:喬里.約翰(Jory John),圖:班傑.戴維斯(Benji Davies),李紫蓉譯,小天下出版,320元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級

渴望耳根子清靜的大熊,終於踏上一個人的露營小旅行,大清早就背著帳篷魚竿出門去。老愛碎碎念的鴨子,起床驚覺自己落單了,嘰哩呱啦東做西忙一大堆後,依然孤單寂寞覺得冷,於是決定去找熊。一個避之不及,一個窮追不捨;在一起嫌煩,分開後卻又互相掛念。寫實中帶爆笑的友誼故事,讓人一路捧著肚子哈哈笑不停。

貫穿全書的兩名動物拍檔,都是練家子的喜劇演員,一黑一白、一大一小、一冷一熱,形象靈活且對比鮮明。每回出場的逗趣表情與姿態,都讓讀者發噱「秒懂」他們當下的心情,並隨著劇情轉換觀點,思考獨處與陪伴的友情意義。成功生動的角色塑造,以及流暢幽默的互動火花,讓人期待下一回的系列作。【內容簡介➤】

● 熊熊的晚安小故事

Sagor Om Natten

文、圖:凱蒂.克羅瑟(Kitty Crowther),陳太乙譯,步步出版,320元

推薦原因: 文 圖 創

適讀年齡:學齡前-小學中、低年級

來自比利時,曾獲林格倫大獎的繪本大師凱蒂.克羅瑟,筆法魔幻不羈,自寫自畫這本迴盪在真實與夢境之間的奇異作品。小熊央求著睡前故事,熊媽媽於是說了三個與「睡眠」有關的小短篇:拿著銅鑼的守夜女人、闖入幻境森林的小女孩,以及苦惱睡不著的小老頭波。帶點詭異味道的角色人物,在以螢光粉紅為主調的圖像中,走向天馬行空的情節,虛幻卻又真實,讀起來真有漸入夢鄉的朦朧情調。【內容簡介➤】

● 在路上探險吧!

みちくさしようよ!

文:秦好史郎、奧山英治,圖:秦好史郎,賴庭筠譯,維京出版,280元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:學齡前-小學低年級

六年級的哥哥以及一年級的小跟班弟弟,把每日看似重複無奇的放學小徑,走出一番新滋味。菜葉上的毛毛蟲、地上的落葉、腳邊的螞蟻隊伍,都讓兩人睜大了眼睛,兩兄弟穿梭在潮間帶的礁岩上,相互分工合作,找寄居蟹、抓海蛞蝓,度過一個難忘的海邊夏日。

以活潑討喜的角色,帶領讀者觀察身邊的自然生物,科學知識於是不再冷冰冰,變得更立體、更可親了。高明的圖像語言與美術編排,精準拿捏虛構故事與知識資訊兩者之間的切換與比例,讀者自然而然融入,敞開心胸悠遊同行。有溫暖的手足之情,有逗趣的探險情節,是生活化的科學圖鑑,也是充滿童年況味的繪本故事。【內容簡介➤】

《在路上探險吧!》內頁(維京出版提供)

● 菜園裡的美味大餐:秋冬

あきとふゆ はたけのごちそうなーんだ?

文、圖:鈴木桃,黃惠綺譯,台灣東方出版,280元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:學齡前-小學低年級

接續之前出版的《菜園裡的美味大餐:春夏》,這回秋冬主題應景推出,一年四季的菜園風光,應有盡有了。作者用充滿時令溫度的輕巧畫筆以及活潑淺顯的文字,介紹胡蘿蔔、白蘿蔔、地瓜、馬鈴薯、菠菜、高麗菜和洋蔥,這些在日本及台灣餐桌上的常見蔬菜,豐饒美味盡在其中,不僅有植物自然知識,還有簡易好上手的食譜,讓孩子全方面享受食育閱讀。【內容簡介➤】

● 我想要養一隻獅子!

Ik wil een leeuw!

文:安娜瑪麗.范德.伊(Annemarie van der Eem),圖:馬克.揚森(Mark Janssen),林敏雅譯,水滴文化,340元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前-小學低年級

要養一隻獅子!?用膝蓋想也知道媽媽一定Say No!母子間一場你來我往的談判於焉展開。兩人對話熱烈交鋒,小男孩看似節節敗退,其實暗藏心機逐步破解媽媽底線的高明戰術,叫人拍案叫絕。圖像表現也是精彩絕倫,以強烈幽默的形象、色彩及構圖對比,呈現小男孩與媽媽所開出的寵物名單,是多麼的大異其趣,更讓繪本讀起來充滿趣味洋溢的節奏感及可預測性。最後到底誰勝出?養了什麼動物?溫暖結局讓人會心一笑。【內容簡介➤】

● 工程設計,原來如此!

Engineered! Engineering Design at Work

文:夏儂.韓特(Shannon Hunt),圖:詹姆士.格列佛.漢考克(James Gulliver Hancock),張容瑱譯,小天下出版,350元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級-國中

乍聽之下,「工程設計」好專業好遙遠啊,但本書卻以許多實際並有趣的例子,引領孩子學習當一個懂得科學思考及實作修正的小小工程師。例如:一台汽車大小的探測車,如何順利降落在火星表面上?如何列印出燙傷患者的替代皮膚?如何解決塞車?如何建出能承受大地震的橋樑?如何保護絕種動物?……這些與航太、醫學、化學、機械、土木、電腦、環境等領域結合在一起的「工程設計」,其實與你我息息相關,也正致力解決並改善人類所面臨的問題呢。

書中以深入淺出的文字及故事,介紹各種工程應用科學。文字量大,知識量多,排版用圖活潑,讀來令人大開眼界,很能滿足孩子的科學求知慾。【內容簡介➤】

● 開門

열려라! 문

文:朴貞宣(박정선),圖:蘇西.李(Suzy Lee),蘇懿禎譯,維京出版,300元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:學齡前-小學低年級

這本書有魔力!看完之後,真的會忍不住伸出手指頭算算自己外出一趟究竟通過多少門:房門、家門、電梯門、鐵門、車門、自動門、旋轉門……不同的造型,不同的材質,不同的開關,不同的聲響,以不同的姿態腳步一一走過。霎時間「門」的存在感好強烈啊,從來沒有這樣細細注意研究過呢!

近年來屢獲大獎的Suzy Lee用複合媒材與拼貼手法,創造出兔子與鴨子逗趣角色,帶領讀者一起走各式各樣的門。明亮活潑的圖像語言,把知識融入生活情境中,很對孩子的胃口,大人當然也會喜歡。【內容簡介➤】

● 森林圖書館

もりのとしょかん

文、圖:福澤由美子,游珮芸譯,台灣東方出版,280元

推薦原因: 趣 文 圖

適讀年齡:學齡前-小學低年級

作者以愉悅精巧的繪筆,創造出這座位於森林裡的貓頭鷹太太圖書館,屋內的空間、擺設、藏書、氣氛,有著超乎想像的細緻與令人嚮往的溫馨怡然。暖黃的色調,彷彿黃昏裡點起一盞燈,等候並召喚著書內的動物角色以及書前的大小讀者攜手走進,找到一處舒服靜好角落,享受獨樂樂或眾樂樂的閱讀樂趣。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量