主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

《形狀三部曲》、《一直一直往下挖》、《野狼的肚子我的家》等暢銷繪本的作者巴奈特(Mac Barnett),首次與插畫家雅各比(Sarah Jacoby)合作,為已故兒童文學先驅作家瑪格麗特.懷茲.布朗(Margaret Wise Brown),共同創作傳記圖畫書《The Important Thing About Margaret Wise Brown》,以42頁的篇幅,濃縮她42歲的精采人生。

在布朗的百餘本著作中,最為家喻戶曉的作品包括《月亮,晚安》、《逃家小兔》、《重要書》等。她實驗性地將「此時此地」(here and now)概念引入童書創作,專注於幼兒當下的經驗,不同於傳統上常以「從前從前」這種遙遠、脫離小孩生活的方式呈現故事,為兒童文學開創了新的思考與境界。

2018年紐伯瑞金牌獎《嘿!有人在聽嗎?》(Hello, Universe)作者艾琳.凱莉(Erin Entrada Kelly)發布新書消息——以菲律賓民間傳說為基礎的奇幻小說《Lalani of the Distant Sea》。故事描述12歲女孩Lalani為了拯救無藥可癒的母親和遭逢乾旱的島嶼,展開危險的旅程,航向那片殺死了父親及許多島上男人的大海,尋找傳說中的樂土。除了典型的冒險元素如:鍛鍊勇氣、作出抉擇、接受挑戰、對抗邪惡之外,作家也透過不同的角色安排,探討父權體制和性別角色等議題,賦予故事額外的層次。

此外,《嘿!有人在聽嗎?》已確定將由Netflix和演員暨電影製作人惠特克(Forest Whitaker)合作推出真人電影。

左:作家艾琳.凱莉,右:演員暨電影製作人惠特克

暢銷繪本《愛德華的神奇旅行》、紐伯瑞銀牌獎作品《傻狗溫迪客》的作者凱特.狄卡密歐(Kate Dicamillo),近日宣布最新小說《貝芙莉,就在這裡》(Beverly, Right Here)的相關消息。該書為《少女三劍客》和《路易絲安娜的返家之路》(Louisiana’s Way Home)系列的最後一集,三部作品分別以蕾米、路易絲安娜和貝芙莉三名性格迥異的少女的生命歷程為焦點。14歲的貝芙莉受夠了酗酒的母親,她不會再選擇逃家,而是下定決心離開,甚至對好友蕾米也不告而別。她隨性搭上便車,謊報年齡在海邊餐廳工作,也找到了安身的住所;可是,她拒絕依賴任何人,也不願人依賴自己。儘管如此,在努力獨自生存的同時,貝芙莉仍然逐漸與週遭的人們產生連結,慢慢學習透過他人的眼睛觀看、認識自己。

法國作家兼劇作家Timothée de Fombelle攜手《簡愛,狐狸與我》、《路易。青春。練習曲》、《小狼不哭》等暢銷繪本的插畫家阿瑟諾(Isabelle Arsenault),共同創作的中年級小說《Captain Rosalie》近日推出英文版。故事描述生活於第二次世界大戰期間的5歲女孩羅莎莉,父親遠赴戰場,母親在工廠上班,她總是安靜地坐在教室最後,讓心中的幻想奔馳,想像自己是一名偽裝成小女孩,正在執行祕密任務的軍官,「對於履行軍事義務的那一天已有所準備。有時,母親朗讀父親來自前線的信件,迴避悲慘的細節,而羅莎莉假裝興趣缺缺,直到一名憲兵夜訪,帶來讓母親沉默的消息。

【得獎消息】

代表英國兒童文學最高榮譽且歷史最悠久的兩項大獎:卡內基文學獎和凱特.格林威獎(CILIP Carnegie and Kate Greenaway Medals)於6月18日公布。自去年3月出版以來,以處女作《詩人X》橫掃各大兒童文學獎的伊莉莎白.阿賽維多(Elizabeth Acevedo)再獲殊榮,奪得卡內基文學獎,成為83年來第一位獲頒此獎項的非白人作家。

凱特.格林威獎則頒發給《逝去的字》(The Lost Words)的插畫家潔姬.莫麗斯(Jackie Morris)。《逝去的字》創作源於《牛津兒童辭典》決定摘除諸如「橡子」、「藍鈴花」、「翠鳥」等自然相關的字彙,而以自然書寫著稱的麥克法倫(Robert Macfarlane)為這些字彙作詩,搭配莫麗斯栩栩如生的精細繪畫,作為對辭典事件的回應。該書出版後引發群眾募款,確保英國的學校仍能取得舊版辭典。莫麗斯在獲獎致詞時提到:「作為兒童作家和插畫家,我們等於是在形塑未來的讀者和思考者。」

2019年波士頓環球報號角書獎(Boston Globe-Horn Book Award)於5月29日公布,獎項分為繪本、小說及詩集、非小說三類。繪本類得主為澳洲作家麥克辛.克拉克(Maxine Beneba Clarke)和插畫家范.譚.盧德(Van Thanh Rudd)合作的《The Patchwork Bike》。盧德用硬紙箱的紙板作為畫布,為克拉克筆下的沙漠村落營造粗獷、熾熱的氛圍,而鮮豔的色彩則映襯出當地孩童在嚴苛環境中,利用廢棄物組裝摩托車,自得其樂的創造力。

小說及詩集類獎項由凱克拉.孟古(Kekla Magoon)的中年級小說《The Season of Styx Malone》贏得。故事描述一對兄弟因為新鄰居Styx Malone的出現,使得平淡、受限的小鎮生活變得精采刺激;Malone的言行和想法大膽且充滿魅力,卻又似乎藏著許多祕密,足以讓一切失控⋯⋯

博伊斯(Jo Ann Allen Boyce)和拉維(Debbie Levy)合著的《改變的承諾:一名女孩的就學平等抗爭》(This Promise of Change: One Girl’s Story in the Fight for School Equality)則獲頒非小說類獎。本書紀錄了1956年美國的校園種族隔離政策廢止之初,黑人學生進入全白人學校就讀的過程。博伊斯是首批參與種族融合學校的黑人學生之一,他們得面對白人同儕的頻繁騷擾、學校主事者的敵意、校外的憤怒白人,強烈感受到「一個改變的承諾,要成為真正的改變」是困難的,但也值得懷抱希望。●

二次大戰結束後,柯薇塔幸運得到一筆獎學金,進入布拉格應用藝術學院(The Prague School of Applied Arts)就讀,受業於埃米爾.菲拉(Emil Filla)門下。菲拉是20世紀初捷克最早的立體派八人組團體「奧薩馬」(Osma)的成員,與作家卡夫卡時相往來,更成為捷克前衛藝術重要的領航員。在老師的帶領下,柯薇塔對當時歐洲的前衛藝術充滿了嚮往。

童心未泯的柯薇塔,對孩子懷抱著同理心,總是從兒童的角度,思考什麼樣的表現最能帶給他們閱讀的樂趣。1990年的數字書《One, Five, Many》,和1992年的顏色書《The Sun is Yellow》邀請小讀者暢遊數字馬戲團,進入色彩繽紛的奇幻境域。她把圖像從傳遞訊息的媒介,變成兒童可以親自動手實驗,進入書中互動的物件,充分展現她大玩形狀、顏色、空間和線條的功力。

1993年她以《The Sun is Yellow》和《Midnight Play》兩本書,同時入圍波隆那國際兒童書展的最佳選書獎。在此之前,她已獲得BIB金蘋果獎、巴塞隆納卡達隆尼亞插畫獎最高獎、德國少年文學獎、奧地利書展最美的兒童圖畫書獎、東京產經新聞圖書文化獎,以及安徒生獎的桂冠。此後她又陸續得到荷蘭銀筆獎、法國莫比斯多媒體競賽大獎,以及書籍設計師最高榮譽的古騰堡獎等等數十座獎項,可說是圖畫書界的得獎天后。

今(2019)年的波隆那書展,高齡91歲的柯薇塔仍一身黑衣、塗著金屬感的黑色指甲油優雅現身。她帶來新作《The Take It-Take It-Lady》,重述童年喜愛的三隻小熊(Goldilocks)故事,又是一場充滿視覺和想像力的盛宴。從創作圖畫書至今,她已經出版六十餘冊作品,翻譯成德、英、法、日、義、葡、荷和中文。除此之外,她在世界各地最知名的美術館展覽畫作、海報和立體雕塑,受邀為日本知弘美術館設計庭園,也曾在柏林學院講學,還獲得英國金斯頓大學的榮譽博士學位,在在顯示她驚人的才華和多元的創造力。

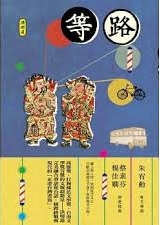

閱讀隨身聽EP1》張亦絢/一位台灣文學青年作家的第一本書,洪明道《等路》

「閱讀隨身聽」首集邀請台灣知名小說家張亦絢擔任開台嘉賓,她向來以博覽群書聞名,也曾擔任2018年Openbook好書獎文學類評審。在企畫之初,我們原預定邀請她談推理小說,她卻自告奮勇,希望談台灣文學,尤其是近年她所讀到的優秀作品。於是,雙方漸漸聚焦,決定來聊青年小說家洪明道的第一本小說集《等路》(九歌出版)。本書有豐富的台語詞彙,不諳台語的張亦絢稱自己是「帶著我的殘缺來推書」,但此殘缺卻一點也不馬虎,讀者點擊聆聽,便能感受其真誠。

▇特別來賓:張亦絢

台北木柵人。巴黎第三大學電影及視聽研究所碩士。早期作品,曾入選同志文學選與台灣文學選。另著有《我們沿河冒險》(國片優良劇本佳作)、《晚間娛樂:推理不必入門書》《小道消息》,長篇小說《愛的不久時:南特 / 巴黎回憶錄》(台北國際書展大賞入圍)、《永別書:在我不在的時代》(台北國際書展大賞入圍),《性意思史:張亦絢短篇小說集》。2019年起,在《BIOS Monthly》撰「麻煩電影一下」專欄。

▇《等路》

這本小說讓人聯想起上世紀80年代末期,以台灣本土為對象的寫作,沒有理論的雕飾或文青的作態,在努力捕捉現實的過程中,尋找屬於這塊土地的聲音,在樸實的文字裡藏著對眼下熱切的關注和期盼。閱讀本書是溫熱的,熱度來自作者對母語和土地的感情,不賣弄寫作技巧,單純寫出盤踞心中的故事。以地方派系政治為背景的劇情舖陳,在大選熱鬧紛亂時節,讀來特別有趣。(取自〈OB短評 #139〉)

這本小說讓人聯想起上世紀80年代末期,以台灣本土為對象的寫作,沒有理論的雕飾或文青的作態,在努力捕捉現實的過程中,尋找屬於這塊土地的聲音,在樸實的文字裡藏著對眼下熱切的關注和期盼。閱讀本書是溫熱的,熱度來自作者對母語和土地的感情,不賣弄寫作技巧,單純寫出盤踞心中的故事。以地方派系政治為背景的劇情舖陳,在大選熱鬧紛亂時節,讀來特別有趣。(取自〈OB短評 #139〉)

▇本集精彩重點

為了讓黃大一受更好教育,黃楊清蓮帶著三個稚幼兒女搬到台南。任教職的她,也希望從路竹調至台南服務,然而做為黃溫恭遺孀的身分,讓調動案一再受到阻撓。每日在天未明之前,黃楊清蓮就得出門趕從台南到路竹的第一班火車,而早眠的作息,也讓黃楊清蓮僅能在清晨出門前,看看自己在台南讀書的兒女依舊酣眠,除了週末,她不能好好抱抱他們,不能好好地同他們說話。(出自《無法送達的遺書》頁95,衛城出版)

那段時間,伊每日走向台南車頭。之後伊很少向人提起這段通勤的日子,伊希望這就像其他的人生困難一樣,過去就過去了。同樣的時間,伊的形影在同樣的路上。總是會有人看到,看到的人老了,或忘記了、過往了,形影越來越小。月亮猶在天空的邊角,濃霧沒給光線一點空縫。趕早市的挑夫們行路難,只得慢下來了。他們在半睡半醒之中撞見彼此,互相說「今仔日真寒」,然後繼續趕路。伊穿著一身米白色的裙裝,快步走在堆滿籮筐的亭仔街,閃避地上的果菜前行,像跳一段戰前的舞。胸前繫著的絲帶褪色了,裘仔拖著一些線頭。然而齊邊的短髮露出一截白色的頸項,擺在地上、貨架上的虱目魚肚都不及那一截顏色透亮。有些挑夫注意到了,把肩上的扁擔放下來休息。(出自〈改札口〉,《等路》頁9)●

【下集預告】阮光民,7/16首播,主題:像他這樣一位漫畫家

主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量