對談當天天氣晴朗舒適,對談開始前20分鐘,舞台前的座位已全數坐滿,周圍也聚集愈來愈多滿了翹首以盼的觀眾。

許伯崧簡短開場,提及嘻哈音樂約於1980年在美國紐約蔚為流行,並在90年代進入台灣(例如當時的男子團體L.A. Boyz)。過去以美國為首的嘻哈圈,是由男性主宰的、崇尚陽剛氣質的文化,也常把女性視為勝利獎盃或予取予求的物化客體。歌詞或MV裡常見炫耀跑車、噴射機,或比槍、比誰的毒品多。

在台灣,2000年左右有一首〈十三號天使〉,是描述從事性交易的女性,之後也有一首〈西餐妹〉,反映當時很流行的詞「CCR 」。即使這些詞彙現在不流行了,但這20多年來還是可以從一些歌曲中找到讚嘆男性性器官、歧視女性、攻擊同志等類似內容。

許伯崧回憶:「我是90年代隨著嘻哈音樂成長的世代,說起這些歌曲很有年代感,如今回首,大家可能對這些歌曲會開始有不同的評價。」

近半年饒舌圈延燒不斷的爭議,許伯崧將其形容為「台灣嘻哈圈最大的牛肉 事件」,他說,細想台灣嘻哈音樂的發展歷程,確實很少有一首歌像〈Rule男 Freestyle〉,針對性別進行創作上的反擊,發出對男性的diss track 。

VIDEO

楊舒雅則認為過往相對沒有機會討論,眾人長期累積許多情緒,所以社群平台的興起顯得特別重要。她說:「我覺得有了Threads之後,大家才有了討論的空間,這是五、六年前沒辦法想像的沃土。」

➤「嘻哈自助餐」、「嘻哈大寶寶」、「嘻哈沙文主義」 針對嘻哈音樂本來就是「陽剛、厭女的文化」,楊舒雅批評:這樣的論調不過是在幫部分男性,找開脫的藉口。在〈Rule男 Freestyle〉中,她以「嘻哈沙文主義」、「嘻哈自助餐」、「嘻哈大寶寶」、「雙標」諷刺此類群體。

「有人說『那只是如實反映社會 』我們現在為什麼還要接受這種說法?時代在演進,嘻哈不只可以反映社會,還可以是改變社會的螺絲。」楊舒雅認為,把厭女跟嘻哈結合,根本是自己把市場做小了,她直言:「不要自己不想改變、就怪到社會頭上,藉口以前美國黑人就是這樣。」

對此,許伯崧也十分認同,很多人主張嘻哈音樂本來起源於黑人的貧窮、暴力、幫派,卻忽略了台灣與美國的文化差異(比如槍枝合法化)。他點出其中的雙標:「當有人想要表現得很gang 的時候,就說嘻哈文化就是這樣;談到社會責任,又會說Take it easy,放輕鬆吧!這只是娛樂,讓音樂歸音樂,政治歸政治。」

許多人對嘻哈的標籤是黑人與槍枝,卻忽略了美國很多嘻哈音樂人透過創作,改變社會結構。

許伯崧以美國饒舌歌手肯卓克.拉瑪(Kendrick Lamar)為例,有些網路輿論以他的歌曲有厭女語彙,卻獲得美國音樂大獎葛萊美獎,以此為嘻哈厭女文化辯護,卻忽略了他也為黑人的貧窮、教育、財富不均等議題而唱。美國饒舌歌手傑寇(J.Cole)也有討論黑人社區教學資源過度傾斜於某些特定族群。這些嘻哈音樂積人極介入社會議題的案例,證明嘻哈不僅是被動反應社會,更有改變不公的能量。

Kendrick Lamar(左)J.Cole(右)(圖源:維基)

➤當女性成為嘻哈音樂強勢的消費群體,「厭女」還應該繼續被視為一種傳統? 許伯崧提到,幾年前美國嘻哈組合Run DMC受訪時,提到美國嘻哈音樂不斷標榜性、暴力、毒品以及炫富,幾乎每張CD封面都在擁槍自重。然而,隨著嘻哈音樂的市場影響力與日俱增,作為一支全球最有力的音樂類型,Run DMC認為嘻哈音樂也能帶給聽眾正面影響。例如唱出如何靠自己的努力,取得文憑,改變處境等等。

「什麼樣的生存環境,就會產生什麼文化,這或許是一種『底蘊』」,許伯崧闡述。比如Trap Music是一種起源於美國亞特蘭大的嘻哈音樂子類型,誕生於1990年代末至2000年代初,並在2010年代成為全球主流音樂的一部分。「Trap」來自美國南部俚語,指毒品交易據點(trap house),因此早期的Trap音樂歌詞多涉及街頭生活、犯罪、毒品交易等主題。這裡所提到的底蘊,應該是指一種無關對錯的事實。

針對Run DMC提出的「嘻哈音樂可以做更多」的提醒,許伯崧提了幾個疑問:首先,這是否會阻礙音樂的自由創作、自由表達?其次,根據美國的調查,過去20年大概有21-36%的歌詞寫作,含有厭女及物化女性的詞彙,隨著市場蓬勃,是否將加劇厭女詞彙在嘻哈音樂中出現的比例呢?

美國嘻哈組合Run DMC(圖源:維基)

對此,楊舒雅卻頗不同意:「我對於所謂『市場的反應』有點質疑,會不會只是不贊同的人都傾向不發聲,一直在容忍這一切?」

過往都認為嘻哈最主要的消費群體,是以男性為主的;然而,真正去聽嘻哈表演現場的人都知道,其實女性占很高的比例,「6:4(男:女)我都覺得是低估」,楊舒雅認為。

針對「陽剛性強的音樂更有市場」的觀點,楊舒雅質疑:「難道我們的市場只能一直是這樣嗎?這是需要挑戰的」,她認為,當越來越多人願意發出聲音,反對使用厭女的詞彙,市場就不是一塊無法鬆動的鐵板。

楊舒雅分享,其實她的朋友中,有平常沒有聽饒舌音樂的人,也存在「嘻哈音樂就是厭女」的標籤,她認為:「有非常多令人敬佩的音樂人,在創作可以入耳的嘻哈音樂。不應該因為少數的歌曲如此,就放大成整個圈子都這樣,這會傷害到許多努力的創作者。」

➤躲在「創作自由」保護傘背後的性羞辱 本次牛肉事件多首作品,雖不以性別為主題,但歌詞皆傳達對女性的羞辱,比如義義〈愛你真的梅辦法〉對單親媽媽的歧視以及對原住民女性赤裸裸的不尊重,昭然若揭。

VIDEO

另一位事主Asia禁藥王則在〈義義初四〉對於創作使用厭女詞彙 ,表示願意道歉,說明使用髒話、罵三字經,是他表達憤怒情緒的方式

VIDEO

「如果在我們的語言系統裡,找不到比髒話更適合的字詞,要如何表達憤怒?」許伯崧好奇。

「為什麼憤怒情緒,一定要透過把腳踩在女人身上,才可以宣洩?不能用其他方式嗎?表達情緒本來就是社會化的一部分,這是可以學習的。」楊舒雅此話一出,獲得現場如雷掌聲。楊舒雅以擔任國小老師的經驗分享,曾遇到小朋友使用髒話,但身為老師必須讓學生理解,髒話背後的涵義,這些語詞是指涉到對方的誰。理解詞語的涵義後,可以更清楚地選擇用或不用。

「創作自由,彷彿音樂人的化外之地,不用管社會標準,根本是鬼話連篇。」楊舒雅不認為「性羞辱」也是創作自由。

「『閱聽人』才是手無寸鐵的一方」,她指出,閱聽人除了在網路發表閱聽感受,並沒有實質工具與權力,剝奪任何人的創作自由。反倒是,在創作過程中,創作者有千百次機會選擇使用什麼的詞彙。因此在閱聽市場中,創作者才是真正有選擇的一方。

➤ Diss track不該踩著不相干的人往上爬,尤其這個人常常是「女性」 「Diss track」,常被視為嘻哈音樂的重要特色,甚至是傳統,其特色在於直白而具有攻擊性的歌詞,充滿嘲諷、指責與挖苦,甚至涉及人身攻擊,針對對手的音樂能力、形象、行為或私生活進行猛烈批評。以運用幽默與雙關語,透過押韻技巧、諷刺性語言和暗喻來強化表達效果,既具挑釁性又帶有娛樂性。

除了女性經常作為被攻擊標的,過去也曾出現嘻哈創作者挖苦「原住民加分 」,引起很多批評。許伯崧請教楊舒雅,女性創作者踩在別人頭上的就會比較少?

「要攻擊那就針對他diss,不要把女友扯進來,這關他女友什麼事呢?」楊舒雅表示,diss確實會踩著對方往上爬,甚至這就是diss的目的,但應該搞清楚對象,「想強調自己很厲害,關原住民什麼事?為什麼原住民要變成你證明自己很厲害的工具?」

「我反對的,不是踩著對方往上爬,而是不要踩著不相干的人往上爬,尤其不相干的人常常都是『女性』。」楊舒雅表示。

攝影:Brian Chen

➤「妳應該唱Chill一點」:男性對女性創作者的偏見 《叛逆之韻》談饒舌作為陽剛政治的地帶 )

書中以楊舒雅為例,描繪她在台大嘻研社時期,曾被學長建議「女生可以學唱比較Chill一點的。楊舒雅也在對談時分享,曾有她非常尊敬的男前輩,對她說「女生的聲音不適合唱饒舌」。

「常常會有很多定義『女生應該做什麼』的聲音,這一類阻力完全不是男性創作者會經歷的。女性面對這樣的雜音,需要很努力不聽不管,只做想做事。」楊舒雅分享。

攝影:Brian Chen

➤嘻哈音樂的政治(不)正確,與(不)正確的嘻哈音樂 對於公共政策與社會議題的討論,以及音樂是否一定要政治正確?對談時也聊到了神經元的「原住民加分」事件,不少支持者以「他把公共議題帶進嘻哈音樂」來為他辯護(事實是,原住民加分後,仍是原住民之間比較,並不影響一般生的權益)。在死刑存廢議題上,MC HotDog也出過歌曲〈就讓子彈飛〉表達立場。

許伯崧好奇,嘻哈音樂的表演性質強,在創作時,除了考量議題本身的真實性,是否也會把「表演當下的情境」納入考量呢?〈就讓子彈飛〉副歌「拖去槍斃、拖去槍斃」,表演時會帶著全場觀眾一起大喊。楊舒雅回應,不管是哪個立場的創作者,「善用現場煽動力」是很常見的創作技巧之一。

VIDEO

雖然嘻哈音樂未必政治正確,但嘻哈音樂卻也有自己的「正統」。回顧近期的事件,?te壞特原本只是在Threads上說「我不喜歡」,卻引來很多人的罵聲,「怎麼可以不喜歡?這就是他的風格啊」。

台灣嘻哈應該長成怎樣?楊舒雅認為沒有人可以給出一個定義:「嘻哈音樂是所有存在舞台上、存在串流平台上的創作者,一起共創出來的結果,並不是任何人可以輕易用任何文字去定義它。你有你覺得Real的東西,他有他認為Real的東西,每個人都不一樣,所有人的想法都在這個池子裡面,而這整個池子,就是台灣嘻哈音樂長成的樣子。」

許伯崧則指出:「雖然對音樂人而言,創作的彈性很大,可是對聽眾或支持者而言,反而會覺得『嘻哈就應該有嘻哈的樣子』」,特別有些OG派 的人會提出質疑。

如Run BMC所述,創作內容還是標榜陽剛至上,市場高能見度的作品也是比誰最gang。不過,回到台灣流行音樂的發展,許伯崧認為過去到現在,叫得出名號的台灣嘻哈歌手,多偏向電子音樂的饒舌類型,這類型反而能獲得更高的關注度與傳唱度。

楊舒雅則分享,台灣現在最聽眾喜愛的嘻哈歌手,可能是Gummy B,他就從來沒有寫過黑幫、皮條客的主題。大家熟知的蛋堡、國蛋等大眾性很高的饒舌音樂創作者,也都不是用皮條客或黑幫主題起家的。「除了性別以外,到底什麼主題在台灣具有市場性跟大眾性,很值得大家思考。」楊舒雅指出。

攝影:Brian Chen

從楊舒雅與許伯崧的對談,或許可以再推進一步:使用厭女詞彙的部分嘻哈音樂或許在政治不正確上,用性羞辱取得了反抗精神的表演張力;但在音樂創作與形式的探索上,卻十分墨守成規與「不反抗」。

➤創作自由,伴隨責任嗎? 對談之前,許伯崧查詢了這次幾首diss track各別流量,目前禁藥王的歌曲流量約330萬,而楊舒雅的〈Rule男 Freestyle〉的流量則是大約17萬。他問楊舒雅是否會擔心這首歌的流量不夠高,或是無法出圈?

「超越他本來就不是我的目標,」楊舒雅認為難以比較,禁藥王有公司、專業經營團隊,而她除了得自己製作影像,也沒有任何宣傳資源。但她也認為這次〈Rule男 Freestyle〉確實是出圈的,許多同意她性別觀點的聽眾,就是透過這首歌才認識她。

楊舒雅也冷靜地指出,「出圈」本來不是一蹴可幾的事,社會溝通需要一步慢慢來。楊舒雅不認為自己出一首歌,就能說服本來不在乎的人關注這件事,「這是不切實際的幻想」。

「你覺得自由勢必伴隨著責任嗎?」對談結束前,許伯崧如此提問。

「怎麼突然變得哲學起來?」楊舒雅笑著問。

「我只是覺得,很多人都說『我是在反應社會現實』,但我好像沒有聽到有人在做詐騙的歌(眾笑)……所以,可以因為自由創作,而忽視『責任』嗎?」許伯崧回覆。

「自由當然伴隨著責任,沒有人可以限定創作自由,但隨之而來,是承受聽眾的批評。這是創作者要承擔的風險與責任,也是個人的選擇。」楊舒雅清晰地回應。●

攝影:Brian Chen

5年1班守護祕密聯盟 + 5年2班怪事正在發生 + 5年3班驚奇風暴來襲【小學生迷你故事集1-3】

5年1班守護祕密聯盟 + 5年2班怪事正在發生 + 5年3班驚奇風暴來襲【小學生迷你故事集1-3】

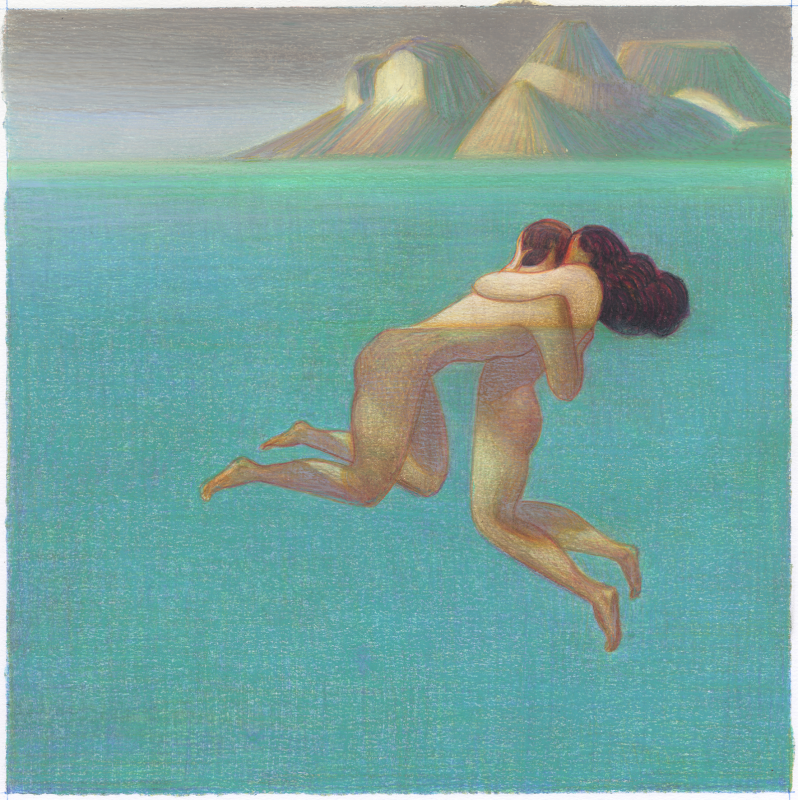

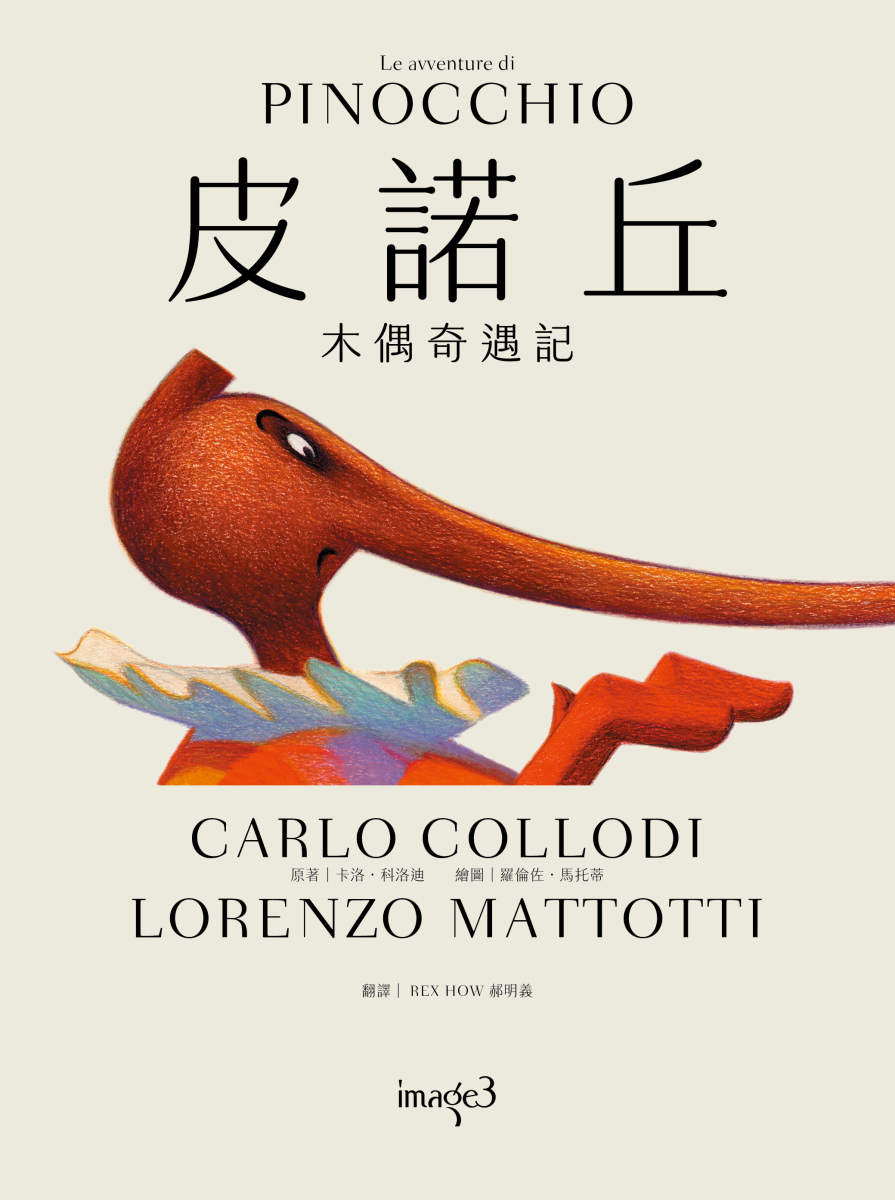

皮諾丘:木偶奇遇記

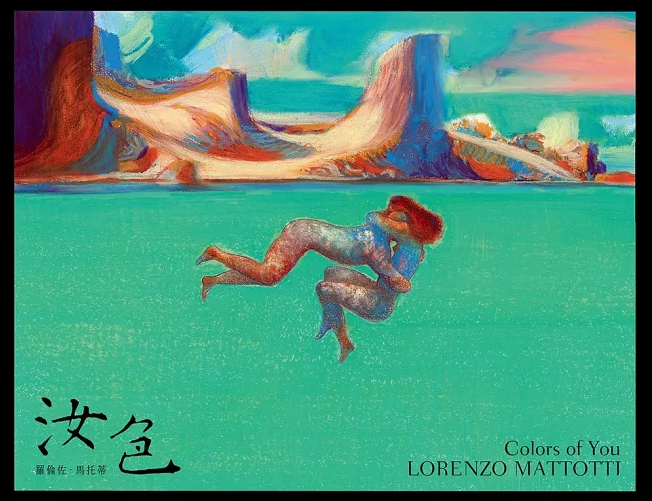

皮諾丘:木偶奇遇記 汝色

汝色

現場》許伯崧X楊舒雅對談:饒舌(不一定的)的政治,以及(也許的)正確

對談當天天氣晴朗舒適,對談開始前20分鐘,舞台前的座位已全數坐滿,周圍也聚集愈來愈多滿了翹首以盼的觀眾。

許伯崧簡短開場,提及嘻哈音樂約於1980年在美國紐約蔚為流行,並在90年代進入台灣(例如當時的男子團體L.A. Boyz)。過去以美國為首的嘻哈圈,是由男性主宰的、崇尚陽剛氣質的文化,也常把女性視為勝利獎盃或予取予求的物化客體。歌詞或MV裡常見炫耀跑車、噴射機,或比槍、比誰的毒品多。

在台灣,2000年左右有一首〈十三號天使〉,是描述從事性交易的女性,之後也有一首〈西餐妹〉,反映當時很流行的詞「CCR」。即使這些詞彙現在不流行了,但這20多年來還是可以從一些歌曲中找到讚嘆男性性器官、歧視女性、攻擊同志等類似內容。

許伯崧回憶:「我是90年代隨著嘻哈音樂成長的世代,說起這些歌曲很有年代感,如今回首,大家可能對這些歌曲會開始有不同的評價。」

近半年饒舌圈延燒不斷的爭議,許伯崧將其形容為「台灣嘻哈圈最大的牛肉事件」,他說,細想台灣嘻哈音樂的發展歷程,確實很少有一首歌像〈Rule男 Freestyle〉,針對性別進行創作上的反擊,發出對男性的diss track。

楊舒雅則認為過往相對沒有機會討論,眾人長期累積許多情緒,所以社群平台的興起顯得特別重要。她說:「我覺得有了Threads之後,大家才有了討論的空間,這是五、六年前沒辦法想像的沃土。」

➤「嘻哈自助餐」、「嘻哈大寶寶」、「嘻哈沙文主義」

針對嘻哈音樂本來就是「陽剛、厭女的文化」,楊舒雅批評:這樣的論調不過是在幫部分男性,找開脫的藉口。在〈Rule男 Freestyle〉中,她以「嘻哈沙文主義」、「嘻哈自助餐」、「嘻哈大寶寶」、「雙標」諷刺此類群體。

「有人說『那只是如實反映社會』我們現在為什麼還要接受這種說法?時代在演進,嘻哈不只可以反映社會,還可以是改變社會的螺絲。」楊舒雅認為,把厭女跟嘻哈結合,根本是自己把市場做小了,她直言:「不要自己不想改變、就怪到社會頭上,藉口以前美國黑人就是這樣。」

對此,許伯崧也十分認同,很多人主張嘻哈音樂本來起源於黑人的貧窮、暴力、幫派,卻忽略了台灣與美國的文化差異(比如槍枝合法化)。他點出其中的雙標:「當有人想要表現得很gang的時候,就說嘻哈文化就是這樣;談到社會責任,又會說Take it easy,放輕鬆吧!這只是娛樂,讓音樂歸音樂,政治歸政治。」

許多人對嘻哈的標籤是黑人與槍枝,卻忽略了美國很多嘻哈音樂人透過創作,改變社會結構。

許伯崧以美國饒舌歌手肯卓克.拉瑪(Kendrick Lamar)為例,有些網路輿論以他的歌曲有厭女語彙,卻獲得美國音樂大獎葛萊美獎,以此為嘻哈厭女文化辯護,卻忽略了他也為黑人的貧窮、教育、財富不均等議題而唱。美國饒舌歌手傑寇(J.Cole)也有討論黑人社區教學資源過度傾斜於某些特定族群。這些嘻哈音樂積人極介入社會議題的案例,證明嘻哈不僅是被動反應社會,更有改變不公的能量。

➤當女性成為嘻哈音樂強勢的消費群體,「厭女」還應該繼續被視為一種傳統?

許伯崧提到,幾年前美國嘻哈組合Run DMC受訪時,提到美國嘻哈音樂不斷標榜性、暴力、毒品以及炫富,幾乎每張CD封面都在擁槍自重。然而,隨著嘻哈音樂的市場影響力與日俱增,作為一支全球最有力的音樂類型,Run DMC認為嘻哈音樂也能帶給聽眾正面影響。例如唱出如何靠自己的努力,取得文憑,改變處境等等。

「什麼樣的生存環境,就會產生什麼文化,這或許是一種『底蘊』」,許伯崧闡述。比如Trap Music是一種起源於美國亞特蘭大的嘻哈音樂子類型,誕生於1990年代末至2000年代初,並在2010年代成為全球主流音樂的一部分。「Trap」來自美國南部俚語,指毒品交易據點(trap house),因此早期的Trap音樂歌詞多涉及街頭生活、犯罪、毒品交易等主題。這裡所提到的底蘊,應該是指一種無關對錯的事實。

針對Run DMC提出的「嘻哈音樂可以做更多」的提醒,許伯崧提了幾個疑問:首先,這是否會阻礙音樂的自由創作、自由表達?其次,根據美國的調查,過去20年大概有21-36%的歌詞寫作,含有厭女及物化女性的詞彙,隨著市場蓬勃,是否將加劇厭女詞彙在嘻哈音樂中出現的比例呢?

對此,楊舒雅卻頗不同意:「我對於所謂『市場的反應』有點質疑,會不會只是不贊同的人都傾向不發聲,一直在容忍這一切?」

過往都認為嘻哈最主要的消費群體,是以男性為主的;然而,真正去聽嘻哈表演現場的人都知道,其實女性占很高的比例,「6:4(男:女)我都覺得是低估」,楊舒雅認為。

針對「陽剛性強的音樂更有市場」的觀點,楊舒雅質疑:「難道我們的市場只能一直是這樣嗎?這是需要挑戰的」,她認為,當越來越多人願意發出聲音,反對使用厭女的詞彙,市場就不是一塊無法鬆動的鐵板。

楊舒雅分享,其實她的朋友中,有平常沒有聽饒舌音樂的人,也存在「嘻哈音樂就是厭女」的標籤,她認為:「有非常多令人敬佩的音樂人,在創作可以入耳的嘻哈音樂。不應該因為少數的歌曲如此,就放大成整個圈子都這樣,這會傷害到許多努力的創作者。」

➤躲在「創作自由」保護傘背後的性羞辱

本次牛肉事件多首作品,雖不以性別為主題,但歌詞皆傳達對女性的羞辱,比如義義〈愛你真的梅辦法〉對單親媽媽的歧視以及對原住民女性赤裸裸的不尊重,昭然若揭。

另一位事主Asia禁藥王則在〈義義初四〉對於創作使用厭女詞彙,表示願意道歉,說明使用髒話、罵三字經,是他表達憤怒情緒的方式

「如果在我們的語言系統裡,找不到比髒話更適合的字詞,要如何表達憤怒?」許伯崧好奇。

「為什麼憤怒情緒,一定要透過把腳踩在女人身上,才可以宣洩?不能用其他方式嗎?表達情緒本來就是社會化的一部分,這是可以學習的。」楊舒雅此話一出,獲得現場如雷掌聲。楊舒雅以擔任國小老師的經驗分享,曾遇到小朋友使用髒話,但身為老師必須讓學生理解,髒話背後的涵義,這些語詞是指涉到對方的誰。理解詞語的涵義後,可以更清楚地選擇用或不用。

「創作自由,彷彿音樂人的化外之地,不用管社會標準,根本是鬼話連篇。」楊舒雅不認為「性羞辱」也是創作自由。

「『閱聽人』才是手無寸鐵的一方」,她指出,閱聽人除了在網路發表閱聽感受,並沒有實質工具與權力,剝奪任何人的創作自由。反倒是,在創作過程中,創作者有千百次機會選擇使用什麼的詞彙。因此在閱聽市場中,創作者才是真正有選擇的一方。

➤ Diss track不該踩著不相干的人往上爬,尤其這個人常常是「女性」

「Diss track」,常被視為嘻哈音樂的重要特色,甚至是傳統,其特色在於直白而具有攻擊性的歌詞,充滿嘲諷、指責與挖苦,甚至涉及人身攻擊,針對對手的音樂能力、形象、行為或私生活進行猛烈批評。以運用幽默與雙關語,透過押韻技巧、諷刺性語言和暗喻來強化表達效果,既具挑釁性又帶有娛樂性。

除了女性經常作為被攻擊標的,過去也曾出現嘻哈創作者挖苦「原住民加分」,引起很多批評。許伯崧請教楊舒雅,女性創作者踩在別人頭上的就會比較少?

「要攻擊那就針對他diss,不要把女友扯進來,這關他女友什麼事呢?」楊舒雅表示,diss確實會踩著對方往上爬,甚至這就是diss的目的,但應該搞清楚對象,「想強調自己很厲害,關原住民什麼事?為什麼原住民要變成你證明自己很厲害的工具?」

「我反對的,不是踩著對方往上爬,而是不要踩著不相干的人往上爬,尤其不相干的人常常都是『女性』。」楊舒雅表示。

➤「妳應該唱Chill一點」:男性對女性創作者的偏見

書中以楊舒雅為例,描繪她在台大嘻研社時期,曾被學長建議「女生可以學唱比較Chill一點的。楊舒雅也在對談時分享,曾有她非常尊敬的男前輩,對她說「女生的聲音不適合唱饒舌」。

「常常會有很多定義『女生應該做什麼』的聲音,這一類阻力完全不是男性創作者會經歷的。女性面對這樣的雜音,需要很努力不聽不管,只做想做事。」楊舒雅分享。

➤嘻哈音樂的政治(不)正確,與(不)正確的嘻哈音樂

對於公共政策與社會議題的討論,以及音樂是否一定要政治正確?對談時也聊到了神經元的「原住民加分」事件,不少支持者以「他把公共議題帶進嘻哈音樂」來為他辯護(事實是,原住民加分後,仍是原住民之間比較,並不影響一般生的權益)。在死刑存廢議題上,MC HotDog也出過歌曲〈就讓子彈飛〉表達立場。

許伯崧好奇,嘻哈音樂的表演性質強,在創作時,除了考量議題本身的真實性,是否也會把「表演當下的情境」納入考量呢?〈就讓子彈飛〉副歌「拖去槍斃、拖去槍斃」,表演時會帶著全場觀眾一起大喊。楊舒雅回應,不管是哪個立場的創作者,「善用現場煽動力」是很常見的創作技巧之一。

雖然嘻哈音樂未必政治正確,但嘻哈音樂卻也有自己的「正統」。回顧近期的事件,?te壞特原本只是在Threads上說「我不喜歡」,卻引來很多人的罵聲,「怎麼可以不喜歡?這就是他的風格啊」。

台灣嘻哈應該長成怎樣?楊舒雅認為沒有人可以給出一個定義:「嘻哈音樂是所有存在舞台上、存在串流平台上的創作者,一起共創出來的結果,並不是任何人可以輕易用任何文字去定義它。你有你覺得Real的東西,他有他認為Real的東西,每個人都不一樣,所有人的想法都在這個池子裡面,而這整個池子,就是台灣嘻哈音樂長成的樣子。」

許伯崧則指出:「雖然對音樂人而言,創作的彈性很大,可是對聽眾或支持者而言,反而會覺得『嘻哈就應該有嘻哈的樣子』」,特別有些OG派的人會提出質疑。

如Run BMC所述,創作內容還是標榜陽剛至上,市場高能見度的作品也是比誰最gang。不過,回到台灣流行音樂的發展,許伯崧認為過去到現在,叫得出名號的台灣嘻哈歌手,多偏向電子音樂的饒舌類型,這類型反而能獲得更高的關注度與傳唱度。

楊舒雅則分享,台灣現在最聽眾喜愛的嘻哈歌手,可能是Gummy B,他就從來沒有寫過黑幫、皮條客的主題。大家熟知的蛋堡、國蛋等大眾性很高的饒舌音樂創作者,也都不是用皮條客或黑幫主題起家的。「除了性別以外,到底什麼主題在台灣具有市場性跟大眾性,很值得大家思考。」楊舒雅指出。

從楊舒雅與許伯崧的對談,或許可以再推進一步:使用厭女詞彙的部分嘻哈音樂或許在政治不正確上,用性羞辱取得了反抗精神的表演張力;但在音樂創作與形式的探索上,卻十分墨守成規與「不反抗」。

➤創作自由,伴隨責任嗎?

對談之前,許伯崧查詢了這次幾首diss track各別流量,目前禁藥王的歌曲流量約330萬,而楊舒雅的〈Rule男 Freestyle〉的流量則是大約17萬。他問楊舒雅是否會擔心這首歌的流量不夠高,或是無法出圈?

「超越他本來就不是我的目標,」楊舒雅認為難以比較,禁藥王有公司、專業經營團隊,而她除了得自己製作影像,也沒有任何宣傳資源。但她也認為這次〈Rule男 Freestyle〉確實是出圈的,許多同意她性別觀點的聽眾,就是透過這首歌才認識她。

楊舒雅也冷靜地指出,「出圈」本來不是一蹴可幾的事,社會溝通需要一步慢慢來。楊舒雅不認為自己出一首歌,就能說服本來不在乎的人關注這件事,「這是不切實際的幻想」。

「你覺得自由勢必伴隨著責任嗎?」對談結束前,許伯崧如此提問。

「怎麼突然變得哲學起來?」楊舒雅笑著問。

「我只是覺得,很多人都說『我是在反應社會現實』,但我好像沒有聽到有人在做詐騙的歌(眾笑)……所以,可以因為自由創作,而忽視『責任』嗎?」許伯崧回覆。

「自由當然伴隨著責任,沒有人可以限定創作自由,但隨之而來,是承受聽眾的批評。這是創作者要承擔的風險與責任,也是個人的選擇。」楊舒雅清晰地回應。●

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量