東亞書房》海上圖書館不是夢!由安藤忠雄打造的「書之森號」將於瀨戶內海啟航,及其他藝文短訊

【業界新聞】

■打造出知名建築「光之教堂」、「淡路夢舞台」的日本建築師安藤忠雄,將在今春推出以船隻為載體的移動圖書館「書之森號」,為孩子們提供全新閱讀空間。安藤近年陸續在各地出資捐贈兒童圖書館「童書之森」,包含2020年竣工的大阪府「童書之森・中之島」、2021年的岩手縣「童書之森・遠野」、2022年的「童書之森・神戶」、2024年的「童書之森・熊本」,以及預計2026年在台灣落成的「童書之森・台中」。將在不久後啟航的「書之森號」,是安藤首次以船隻打造的圖書館。

他在2022年捐贈一艘航行瀨戶內海的小型客船給香川縣,並由其事務所將船艙打造成閱讀空間,館藏涵蓋約3,000本童書、繪本及圖鑑。「書之森號」預計營運5年,每年春季至秋季巡訪香川縣境內島嶼,完成共約40趟航行。安藤希望孩子們能透過這艘海上圖書館,「與珍貴的書本相遇,並以瀨戶內為起點,展翅飛向名為世界的海洋。」

■今年適逢日本文豪三島由紀夫百歲誕辰,日本出版社中央公論新社編輯團隊,將三島20多歲時的作品編輯成冊,於上個月發行新書《戰後是什麼》。本書收錄三島於第二次世界大戰後動蕩期間付梓的社會評論與自傳式隨筆,內容涵蓋1945年8月日本戰敗至1955年間發表的作品,包括探討戰後觀點的散文〈尚未實現的約定〉、短篇小說〈上鎖的房間〉等,他在這時期的書寫,展現出既兇爆又抒情的「壞時代」風貌。東京大學文學博士、現任神戶大學文學部副教授的梶尾文武,為本次的合輯撰寫解析,帶領讀者一窺文豪年輕時期的思想與世界觀。

【得獎消息】

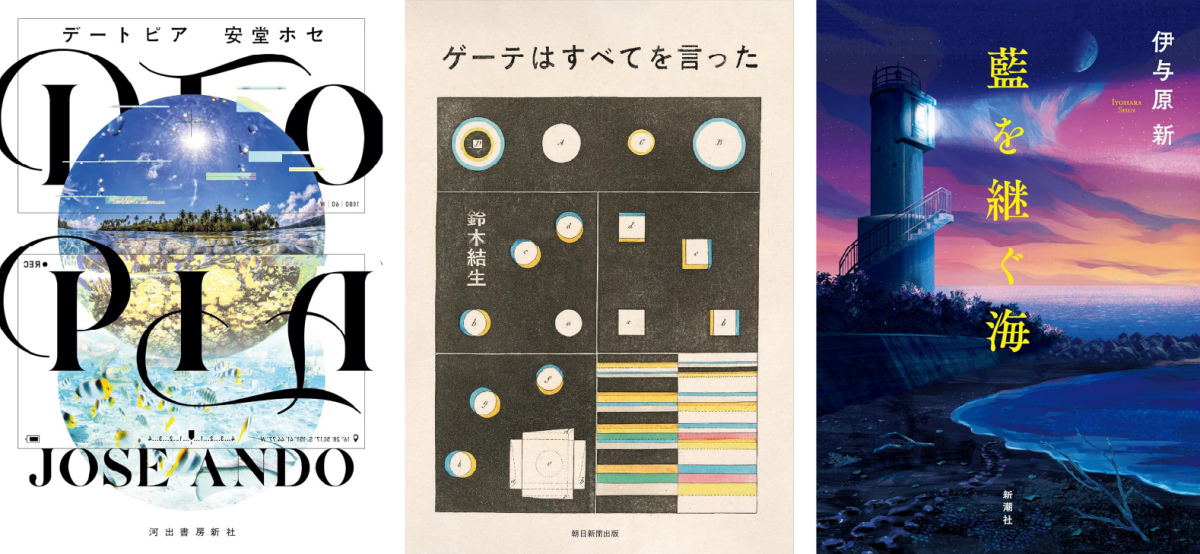

■第172屆芥川獎及直木獎於上個月中公布得主,今年上半年度的芥川獎,由安堂JOSE(安堂ホセ)的《DTOPIA》(河出書房新社)及鈴木結生的《歌德已說明一切》(朝日新聞出版)共同獲選,而2度入圍的直木獎的伊與原新,則以《繼承藍色的大海》(新潮社)抱得本屆直木獎。

現年30歲的安堂,自2022年奪得文藝獎後正式踏入文壇,出道以來連續3年入圍芥川獎。今年的得獎作《DTOPIA》,以戀愛實境秀為舞台,透過10位來自世界各地的男性彼此競爭,巧妙探討種族、性別、戰爭、虐殺等議題。韓裔旅日作家柳美里認為,安堂手中彷彿握著「故事磁鐵」,將那些現實世界中被排除的、不安的、危險的、宛如細碎砂礫般的語言,吸引到他的筆下,交錯、擾動得精彩紛呈。東京大學文學部教授須藤輝彥,則評述安堂在兼顧故事趣味的同時,自然而然地將資本主義、殖民主義、烏克蘭戰爭,以及加薩屠殺等題材融入其中,極具衝擊性又充滿開放性,值得向全世界推薦。

另一位芥川獎得主鈴木,則是年僅23歲的文壇新人,2024年以短篇小說獲得林芙美子文學獎佳作,目前正一邊攻讀英國文學碩士一邊進行創作。本期得獎的《歌德已說明一切》,以博學多聞的歌德研究學者為主角,他在與家人共進晚餐時,意外聽到一句自己不曾得知的歌德名言。為了搜尋這句話的出處,他翻遍龐大原典,展開一場學問追尋之旅。鈴木透過主角對於語言甚至創作的思索,細膩地描繪以學術為主軸的冒險奇譚。

獲得直木獎的伊與原新,則是專攻地球磁場及行星科學的研究者,他在2001年取得東大理學博士學位,並自2008年起斜槓小說創作,著有代表作《月亮前方三公里》、《八月的銀之雪》,以及近期被日本最大書評網站「読書メーター」評為年度推薦榜第2名的《宇宙漂浮教室》。本次得獎作《繼承藍色的大海》,收錄5篇以日本各地地緣歷史及自然現象有關的短篇故事。他將擅長的自然科學與懸疑風格結合,獲評審委員三浦紫苑盛讚:「作品中登場的人物、動物,甚至連石頭與泥土,都綻放著光輝,讓人想親身踏上旅程,遊歷小說中描繪的場景。」

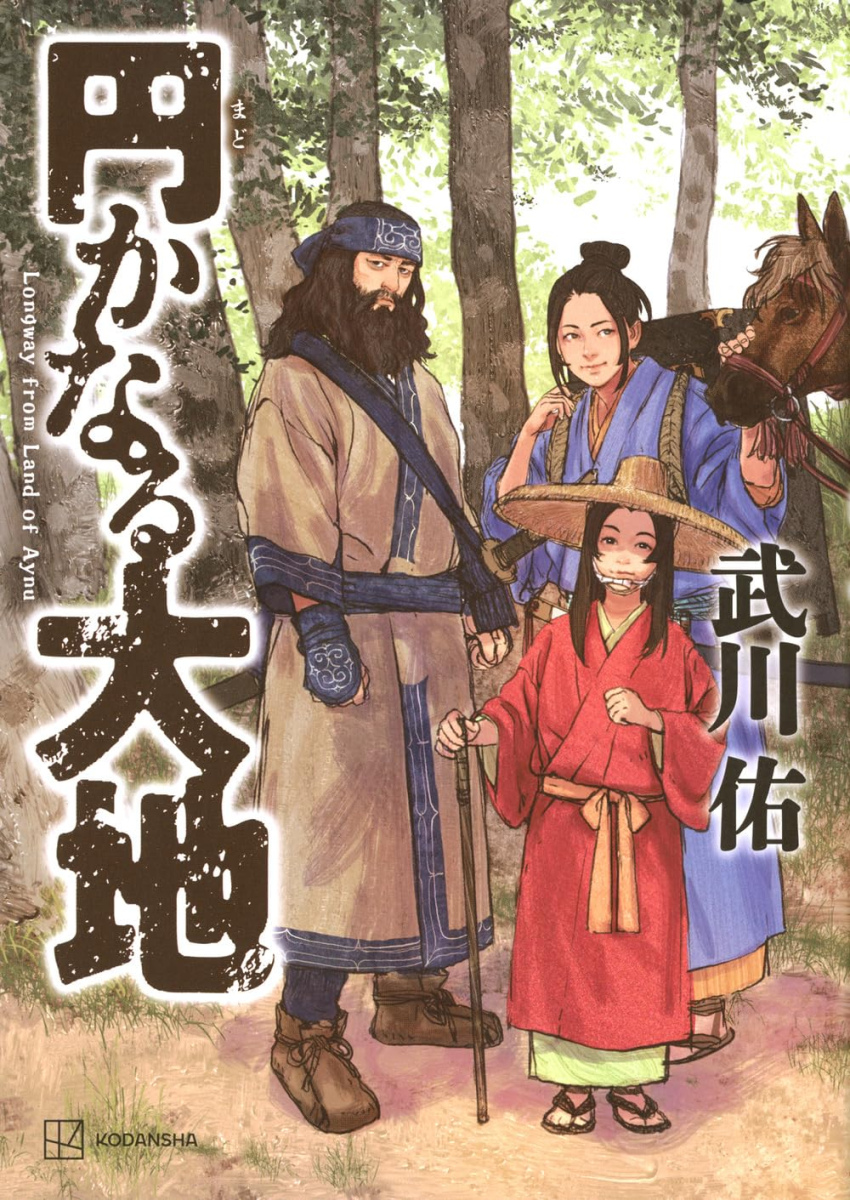

■第27屆大藪春彥獎於上個月24日舉辦,大澤在昌、黑川博行及東山彰良3位評審委員,最後選出武川佑的《圓滿大地》(講談社)為本次獲獎作品。武川過去曾任職書店及媒體業,並在2016年以《鬼惑》踏入文壇,其後推出《虎之牙》、《踏行千里》等得獎作。去年(2024)秋天出版的《圓滿大地》,將故事聚焦戰國時期的北境,愛努男子白雪,意外拯救了蠣崎氏家主之女稻姬,卻因此為族人帶來意想不到的戰火。

■第27屆大藪春彥獎於上個月24日舉辦,大澤在昌、黑川博行及東山彰良3位評審委員,最後選出武川佑的《圓滿大地》(講談社)為本次獲獎作品。武川過去曾任職書店及媒體業,並在2016年以《鬼惑》踏入文壇,其後推出《虎之牙》、《踏行千里》等得獎作。去年(2024)秋天出版的《圓滿大地》,將故事聚焦戰國時期的北境,愛努男子白雪,意外拯救了蠣崎氏家主之女稻姬,卻因此為族人帶來意想不到的戰火。

感到懊悔的稻姬,親自帶著誠意求和,並與白雪一同前往出羽國,試圖完成困難的「和平條件」。在無賴女豪傑、女真族、恐山怪僧的幫助下,他們是否能放下怨恨,成功抵達圓滿的彼岸?近年備受矚目的歷史小說家武川,透過這部本格歷史巨作,勾勒愛努族與大和民族之間的衝突,以及彼此為締結和平做出的努力。

【作家動態】

■有著《奧杜邦的祈禱》、《反蘇格拉底》以及超人氣「殺手」系列等代表作的伊坂幸太郎,上個月底發行出道25週年紀念作《樂園的樂園》(中央公論新社),本書僅以短篇小說篇幅,卻講述了堪比長篇巨作的壯闊故事。大規模停電、致命病毒肆虐、飛機墜毀等一連串災難,讓世界頓時陷入混亂。這一切意外的發生,似乎都與神秘AI「天軸」的失控息息相關。被選中的五十九彥、三瑚孃、蝶八隗3人,以人工智慧開發者留下的巨幅樹木畫作《樂園》為線索,展開尋找暴走「天軸」的旅程,並終將迎來無人能預見的結局。在這部作品中,伊坂以創作生涯最唯美的筆調,思考故事的意義,並帶領讀者踏上沉浸式的奇幻冒險。

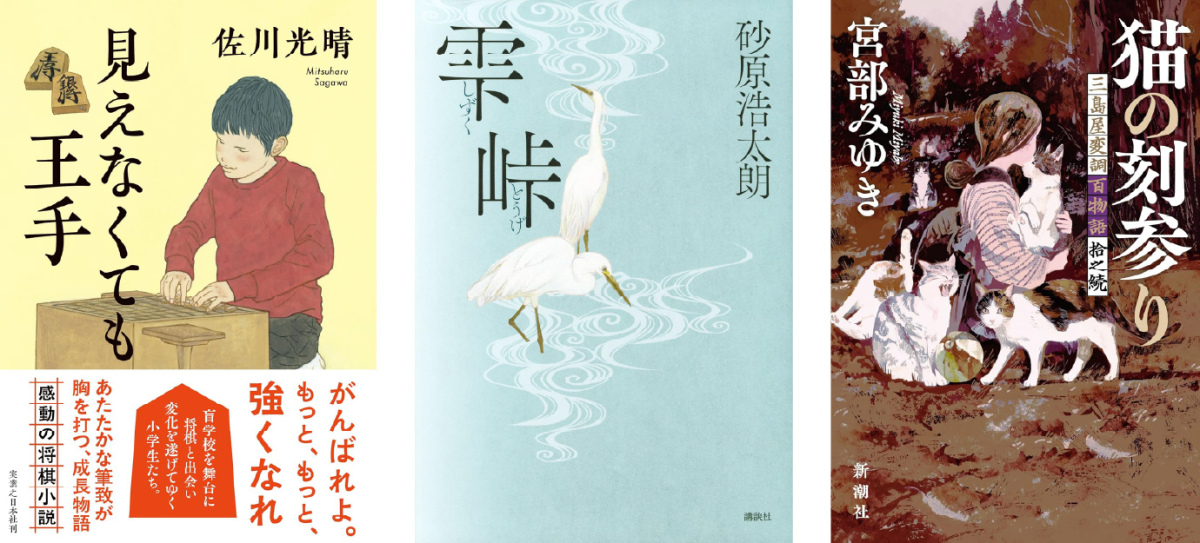

■文學獎得獎作《我的阿姨》、《縮減的愛》,以及將棋小說《棋聲高響》作者佐川光晴,於上個月底再推以將棋為題的故事《看不見也能將軍》(實業之日本社)。故事闡述就讀盲人小學4年級的及川正彥,在新老師的帶領下接觸將棋,瞬時被棋盤的樂趣擄獲。他使用視障者專用的棋盤與棋子和同學對弈,連獨自在宿舍時,也埋頭鑽研棋藝。正彥家人看到他的變化,始終溫暖地陪伴著他,然而,前方卻有著未知的挑戰。佐川以啟明學校為舞台,透過領略將棋樂趣並逐漸成長的小學生,以及他們身邊的老師和家人,勾勒一齣溫情脈脈、觸人心弦的青春成長物語。

■歷史小說家砂原浩太朗,繼《高瀨庄左衛門御留書》、《黛家的兄弟》、《霜月記》後,再推人氣系列「神山藩」續作《雫峠》(講談社)。本系列的場景設定在架空藩國「神山藩」,雖然每部作品的主角與年代各不相同,但故事皆在統一的世界觀中徐徐展開。延續神山藩風格的短篇小說集《雫峠》,共收錄〈半夏生〉、〈江戶紫〉、〈華之面〉、〈白之檻〉、〈柳時雨〉,以及標題同名作〈雫峠〉6個短篇。描繪心中有著家國大義的父子、病重的藩主、街道間穿梭的盜賊、決心離開神山的武士等,砂原透過不同背景與立場的角色,以及四季流轉的風景,織就神山的絢麗群像,以及由世間百態譜寫的壯闊歷史。

■以《模仿犯》、《無名毒》、《所羅門的偽證》等文學經典享譽文壇,作品橫跨推理、時代、奇幻等領域的宮部美幸,本月中推出《三島屋奇異百物語》系列作第10集:《貓之刻參拜》(新潮社)。江戶神田三島町的三島屋次子富次郎,如今成為「奇異百物語」的二代聆聽者。想為主人報仇雪恨的貓妖、為殲滅惡徒賭上生命的河童、在懺悔的哭聲中現身的山姥等,富次郎靜靜傾聽著來訪者訴說的離奇故事。另一方面,他的兄長伊一郎,某天與秘密戀人私奔,因而讓三島屋捲入一場以他的婚事為核心的混亂騷動。在她的「生涯最大創作計畫」三島屋物語續集中,宮部娓娓訴說奮力求生的女子與貓妖、河童、山姥等妖異之物交織而成的神秘奇譚。

■著有《告白》、《贖罪》、《反轉》等代表作,常以人性黑暗與殘酷面為題材的湊佳苗,在本月初發行新作《C弦上的詠嘆調》(朝日新聞出版)。故事主角美佐,睽違30年回到家鄉,發現曾如母親般照料她的阿姨彌生,疑似罹患失智症,住在宛如垃圾堆的住處。美佐匆忙將彌生安置進療養機構,並在整理房屋時,發現了一個保險箱,裡面竟隱藏著連家人都無法啟齒的秘密。彌生在昭和時期參加過的主婦英語會話課,究竟隱藏著什麼過往?而特別受彌生婆婆喜愛的同學「黛西小姐」,提出「交換家務」的目的又是什麼呢?本作自《朝日新聞》連載以來,便引發熱烈討論,湊佳苗透過鄉下大家庭媳婦的人物背景設定,從主婦及作家兩個不同的視角,挑戰「照護懸疑小說」的新境界。●

童書評》在書頁間流動的音符:伊勢英子《鋼琴》

研究指出:「嬰兒在明白話語代表的意思之前,就已經懂得了音樂傳達的情感。」自幼年起,音樂就以它獨特的方式觸動人的心弦,比其他的藝術更為直接,也更難轉換成其他的藝術形式,但是作家和畫家總是竭盡所能,用各種方法來描寫、描繪音樂。

用文字如何描寫音樂?在古詩詞中,詩人常用的是比喻,以大自然的風動、雨落、流泉、松濤、鳥鳴,或是日常生活中熟悉的聲音,來比擬曲調的急促或和緩、肅穆或激昂、悲涼或雄渾,繼而傾吐音樂所挑起的情感,以及從中得到的洗滌與撫慰。換句話說,就是運用文字喚起讀者對聲音的記憶,在腦中重新組合,想像出音樂的旋律,以及帶來的感受。

圖畫又怎麼描繪音樂?各個時代的畫家,或用具象或用抽象的方式,做過許多嘗試,包括以粗細不同、密度相異的線條模擬旋律的高低起伏,藉著不同明度和彩度的顏色呈現音色,或者借形狀和圖案傳達節拍與速度等等,並由此發展出相對應的理論。其實,文字與圖畫的搭配、交互作用,也能產生有如樂器合奏的效果。

➤聽!來自森林裡的奇幻迴響

在伊勢英子的繪本《鋼琴》裡,音樂是重要的主題,但更重要的是人與音樂的關係。故事中的農農和媽媽搬到新家,開啟新的生活,媽媽先開始上班,還沒有開學的農農獨自在家,找出了爸爸從前送給他的玩具鋼琴,彈起了爸爸教他的卡農。爸爸曾用小提琴跟他一起合奏這首曲,現在爸爸不在了,而鋼琴的高音la也好久發不出聲音。

農農專注地彈奏卡農的時候,聽到遠處有另一台鋼琴也演奏著同樣的曲調,與他呼應,於是他抱起玩具鋼琴,循著琴音,穿過籬笆,到了隔鄰樹木蒼茂的庭院,找到正在屋裡彈奏平台鋼琴的老先生,老先生的穿著就像是在音樂廳演奏一般。接著,老先生為農農彈奏了幾首莫札特的曲子,還一起合奏了「小星星」,農農感受到鋼琴音色的豐富變化,以及藏在其中的情感。

隨著老先生琴聲的餘韻,農農離開老宅,聽到了媽媽在籬笆那頭的呼喚。之後,媽媽陪著農農回頭去拿玩具鋼琴時,看到的卻是原本荒廢的宅院,沒有音樂家,也沒有鋼琴。當晚,農農再度彈起玩具鋼琴,發現la的琴鍵竟然又發出聲音了,而媽媽和他也有了一起學鋼琴的計畫。

➤黑白琴鍵便能演奏出交響樂團的氣勢

伊勢英子的文字除了流暢的敘述情節,也透過讀者熟悉的音樂,如卡農,和包括「小星星」在內的莫札特樂曲,為整本書編排了配樂,有合奏、有獨奏。老先生彈了不只一首莫札特的曲子,文字以比喻來形容不同音樂的樣貌,例如說曲子像各種顏色的玻璃彈珠,突然滾下樓梯,讓一群鳥驚嚇的飛起來,又說鋼琴彷彿發出了整個交響樂團的聲響,而最後的一首則像是從天而降,讓人的心沉靜下來,農農也隨之流下眼淚。讀者一邊閱讀文字,一邊配合畫面,揣摩出音樂的樣貌,和聽者的感受。

二十多年前,伊勢英子在阪神大地震發生之後創作的《1000把大提琴合奏》,是以深淺交錯、粗細不一、充滿動感的鉛筆線條,以及低彩度的藍色、綠色、紫色、棕色呈現大提琴的旋律和憂傷的主題,而《鋼琴》則是以空心(反白)與實心的圓形、方形,以及純色的濃淡變化,凸顯鋼琴的音色、共鳴,和聲音出現與消失的效果。

除了用抽象元素呈現音樂外,伊勢英子也用具象的描繪讓讀者感受來自大自然的音韻。當農農鑽過圍籬,便進入了由大自然形成的奇幻世界,庭院中的綠樹、灑落的陽光、彎著腰的狗尾草和飛來的林鳥都在召喚他,一如琴音吸引他一般。

➤畫筆與自然共譜的樂章

伊勢英子彷彿是借農農鑽入園子的動作,比擬音樂鑽入人心裡的路徑,在之後的奇遇裡,大自然與音樂的雙重作用,使農農失去爸爸的傷痛得到慰藉。原本廢棄的庭院也有如失落的心,由於光線、色彩和音樂的作用,獲得了新生,這裡有象徵生命的綠色植物,有象徵愛的紅色玩具鋼琴,而老先生衣服和平台鋼琴上的深藍色,往往和靈魂產生關聯。

伊勢英子曾說自己只能畫看得到的東西,為做一本書,她實地取材、殷勤探勘,因此總能細膩地呈現場景的氛圍,把讀者引入畫中。不過,偶而為了想要表達深沉的抽象概念,她會使用圖案化的色塊組合,或是透過超現實手法,改變物件之間的比例和關係,在一本書裡,如此突出的單一畫面往往和其他寫實畫面不太協調,也打斷了畫面之間的延續性。然而,在她這本第一次加入奇幻色彩的《鋼琴》裡,寫實的場景和抽象的元素很自然的融和在一起,以至於能夠將無形的音樂,和有形的大自然所帶來的撫慰和醫治,細膩又自然的呈現出來,不留斧鑿之痕。

自從2005年第一次看到伊勢英子畫的《山之生》(日文版1990出版)之後,就被她畫中的自然景物和真摯情感所吸引。從她後來的作品中,看到她一再挑戰自己,善用文字和圖畫,和對大自然及音樂的熱情,去探觸人內在的創傷、生命的成長,以及面對天然災害的巨大衝擊,她就像位知心的朋友陪伴讀者走過人生中深刻的經歷,並且在艱難中柔聲的呼喚:不要失去愛與盼望!●

PIANO, ピアノ

作者:伊勢英子

譯者:林真美

出版:遠流

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:伊勢英子(Hideko Ise)

日本畫家、繪本作家。1949年出生於札幌市,13歲以前都在北海道生活。1972年畢業於東京藝術大學設計科,隨後至法國遊學一年。《小麻木的繪圖日記》獲得野間兒童文學新人獎;《水仙月四日》(宮澤賢治/ 文)獲得產經兒童出版文化獎美術獎;《書的手藝人》獲得講談社出版文化獎繪本獎。另有繪本作品:《1000把大提琴的合奏》、《哥哥》、《畫家》、《像大樹一樣的人》、《男孩與三條腿》(山本賢藏/ 文)、《大提琴與樹》、《樹的小寶寶》、《我心中的樹》、《小天空》(葛西新平/ 文)、《鋼琴》等。除了繪本,亦寫散文,包括為尋訪大提琴泰斗卡薩爾斯之魂,親赴加泰隆尼亞後寫成的《卡薩爾斯之旅》,深入研究宮澤賢治與梵谷創作歷程的《兩位梵谷──梵谷與賢治37年的心之軌跡》、《第七個水彩》、《來自巴黎的信箋》等。

每年畫作持續在日本各地展覽,藉由繪本與人展開對話,以拓展出更多的生命連結。

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量