英美書房》武則天操控機器人的科幻大戰!亞裔加拿大作家趙希然以《鐵寡婦》榮獲雨果獎最佳新人「驚奇獎」,及其他藝文短訊

【得獎消息】

■2024年雨果獎得主揭曉,亞裔加拿大作家趙希然(Xiran Jay Zhao)破例三度角逐最佳新人「驚奇獎」(Astounding Award),順利獲獎平反去年冤屈。

被視為科幻、奇幻小說最高榮譽之一的雨果獎,和普通的評選機制不同,並非由少數評審進行裁奪,而是開放社群提名及投票。然而,2023年於中國成都舉行的雨果獎卻爆發政治審查,海外華裔作家如匡靈秀《巴別塔學院》、趙希然《鐵寡婦》(Iron Widow)都意外落選,甚至不具提名資格,引發全球譁然。今年年初,雨果獎主辦方世界科幻大會已作出相關懲處,並嚴格把關。大會於7月底發出聲明,發現本屆仍有人試圖操弄票選,辦理大量假帳號灌票(3813件選票中有377件被判定為無效)。

趙希然以2021年出版的出道作《鐵寡婦》,本屆榮獲鼓勵新人作家的「驚奇獎」。根據原本章程規定,新人作家的出道作最多只能入圍兩次:出版當時的評選年度以及隔年度。趙希然這本以武則天操控機器人對抗反派的科幻小說,已於2022年入圍但未獲獎、2023年則遭到審查被剝奪入圍資格,因此本屆破例延長資格,第三次入圍驚奇獎,趙希然也不負眾望成功摘獎。

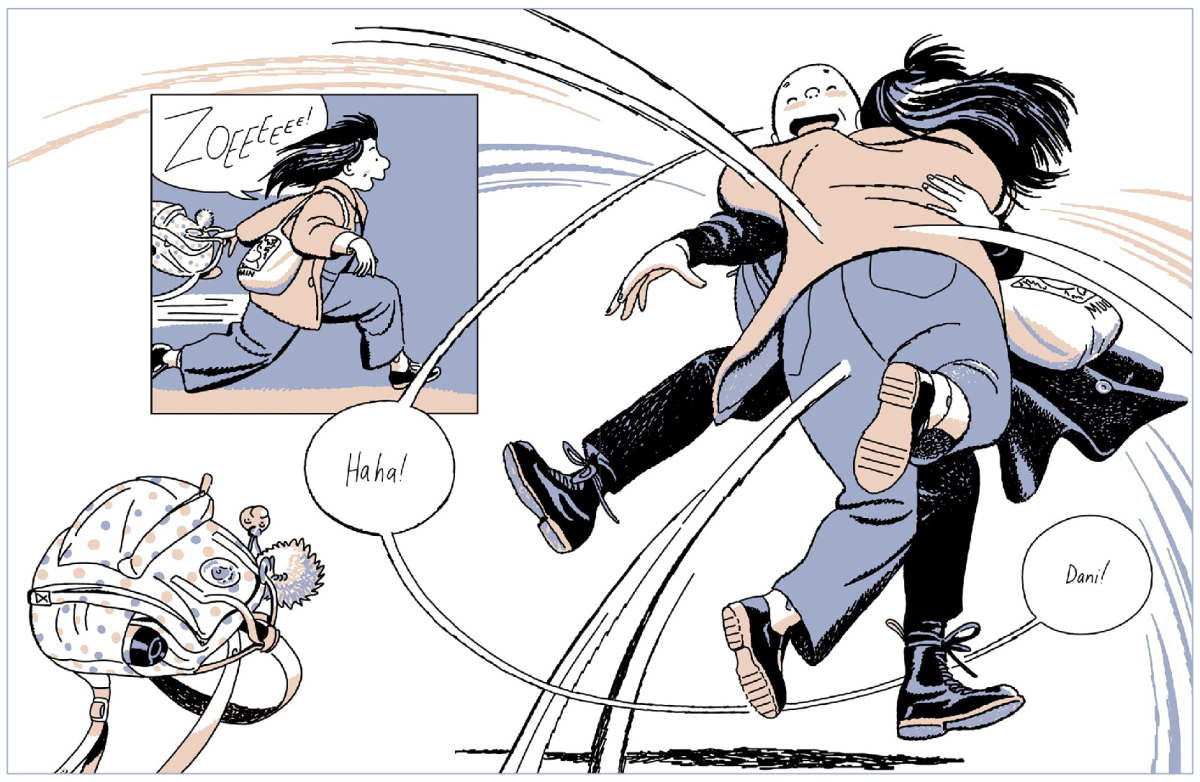

■2024年艾斯納漫畫獎(Eisner Award)上月底於美國聖地牙哥動漫節公布得獎名單,表姊妹檔創作者Mariko Tamaki和Jillian Tamaki繼2015年獲獎的《This One Summer》後,今年再次以《Roaming》聯手拿下最佳新圖像文學獎,兩人也分別獲得最佳編劇和最佳作畫/墨線師。《Roaming》講述3名加拿大少女為了慶祝高中畢業、「正式」長大,在大一春假展開期待已久的紐約之旅。紐約像是匯聚未知和夢想藍圖的萬花筒,微微一轉就令人眼花撩亂。她們在短短5天內,盡力探索大蘋果的五光十色,也面對愛情、友情和自己的蛻變。

其他獲獎者中,Bill Griffith爬梳1930-1980年代美國報紙連環漫畫《Nancy》及其創作者Ernie Bushmiller一生的《Three Rocks》,獲得最佳現實題材作品獎。Thien Pham結合味覺記憶與移民歷程的《合菜》(Family Style)獲得最佳圖像回憶錄獎。

【新書快報】

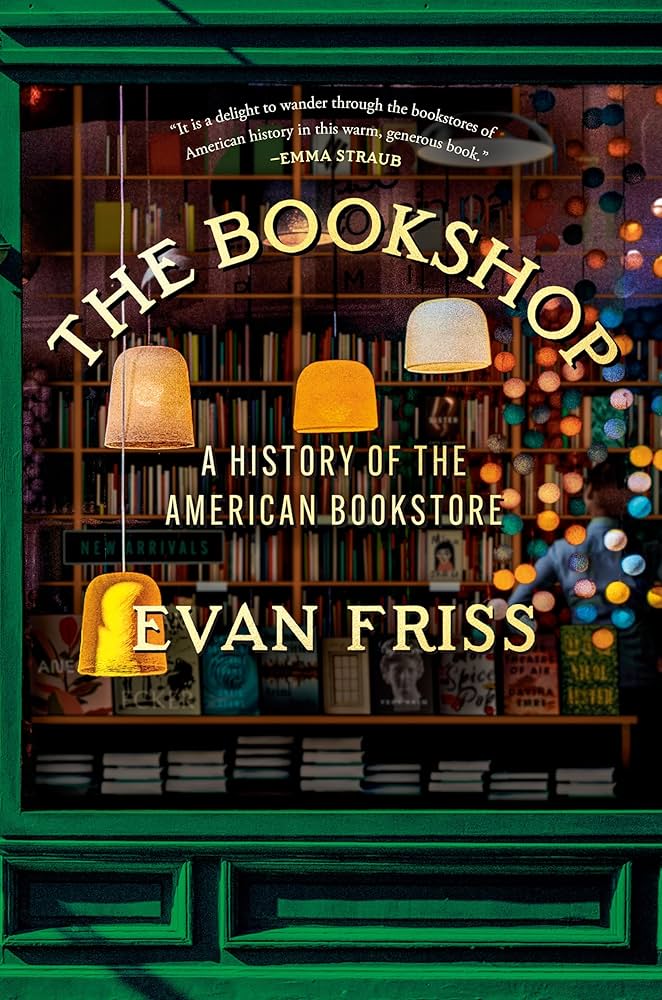

■鑽研美國都市及大眾史的Evan Friss博士,借助口述歷史、訪談知名書商、調查各式檔案書信、個人日記及市政紀錄,以深情的文字完成這部《The Bookshop: A History of the American Bookstore》——這是一本獻給書店的情書,也是一部獻給每個珍愛這些守護文學、閱讀聖地者的迷人編年史。本書展現了書店的力量,也點出失去書店的代價。

■鑽研美國都市及大眾史的Evan Friss博士,借助口述歷史、訪談知名書商、調查各式檔案書信、個人日記及市政紀錄,以深情的文字完成這部《The Bookshop: A History of the American Bookstore》——這是一本獻給書店的情書,也是一部獻給每個珍愛這些守護文學、閱讀聖地者的迷人編年史。本書展現了書店的力量,也點出失去書店的代價。

故事從美國國父班傑明・富蘭克林在費城開設的首家書店開始,帶我們遊歷各式各樣的書店,深入獨立及大盤零售、街頭二手書商及出版集團附設書店的多元體系。此外,本書也是美國書店史的風雲人物榜,這群人往往充滿激情且個性古怪。書中同時記述了200多年來書籍的行銷及銷售方式——例如1944年的Marshall Field書店,曾邀來一隻重達3000磅(相當於1,360公斤)的大象為書迷簽書。

【產業消息】

■Google第16號員工、YouTube前執行長蘇珊・沃西基(Susan Wojcicki)於8月9日因肺癌去世,享年56歲。沃西基不僅是Google的第一代老臣,1998年將車庫出租給聯合創始人Larry Page和Sergey Brin,後來成為Google的首位行銷經理。在她的提議下,Google於2006年收購Youtube,去年營收81億美元,幾乎占母公司Alphabet總收入的 10%,成為Google的金雞母。

沃西基在2004年提出「Google Print」專案計畫,旨在將數百萬本書掃描進Google的資料庫。這項「Google Books」服務的前身,起初因版權問題卡關。但藉由嚴格的內文檢索控制,及導購/圖書館借閱指引措施、協助圖書館進行館藏數位化促成雙贏,沃西基成功說服了密西根、哈佛、史丹佛、牛津大學書圖書館及紐約公共圖書館加入計畫。

■英美大眾出版四巨頭之二的哈潑柯林斯(HarperCollins)和麥克米蘭(Macmillan),上個月接連宣布未來將拓展圖像作品的大人市場。

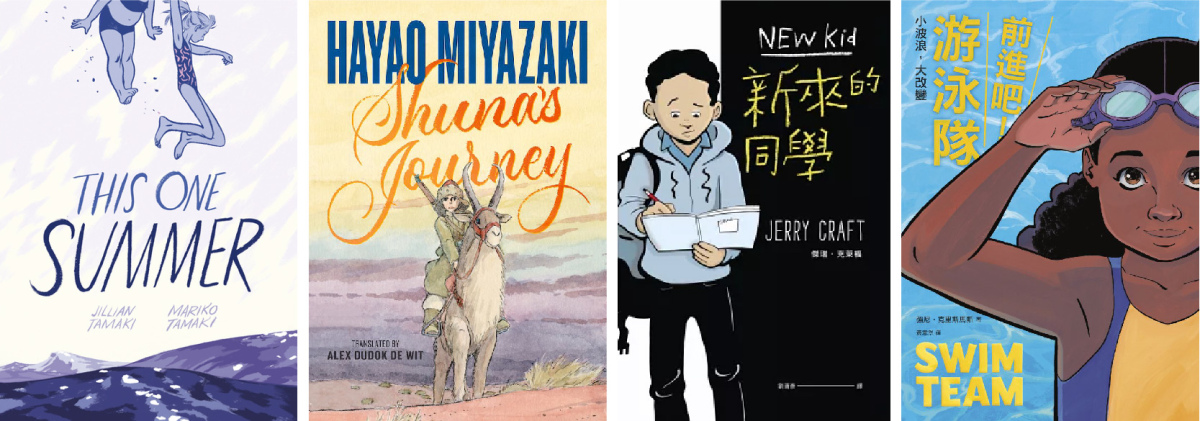

麥克米蘭早在2006年即成立圖像出版社「First Second Books」,涉足童書、青少年圖像小說和成人的紀實圖像文學。其中以充滿夏日青春氣息的凱迪克獎和艾斯納得獎作《This One Summer》,以及宮崎駿作品《Shuna’s Journey》等奠定品牌形象。新出版社名為「23rd Street Books」,將承接First Second在庫書目中的「大人向」作品,未來會同時和新舊作者群合作,著重製作面向成年讀者的圖像文學。

隸屬哈潑柯林斯集團的「HarperAlley」原為兒童漫畫和圖像小說出版社,甫於2020年成立就已推出許多叫好叫座的作品,包括獲紐伯瑞童書獎的《新來的同學》,以及在兒童文學和漫畫獎項都獲肯定、並入圍美國國家圖書獎的《前進吧!游泳隊》等。未來也將推出適合大人閱讀的圖像文學、日式漫畫和韓式漫畫。

■擅長將《星際大戰》、《萬惡城市》等知名IP改編漫畫的美國出版社黑馬漫畫(Dark Horse Comics),上月底宣布與威世智遊戲公司(Wizards of the Coast)簽下授權協議 ,將於2025年開始推出《龍與地下城》(Dungeons & Dragons)和《魔法風雲會》(Magic: The Gathering)的系列漫畫、圖像小說和畫冊,瞄準這兩項有大量忠實玩家的桌上型角色扮演遊戲和交換卡牌遊戲,拓展它們的奇幻宇宙。

《魔法風雲會》於1993年問世,具有中世紀魔法、史詩戰爭、賽博龐克等多重宇宙的世界觀,已有影視改編先例。《龍與地下城》則是桌上型角色扮演遊戲(TRPG)商業化成功的範例,經過《怪奇物語》影集再起風潮,明年更將慶祝50週年。

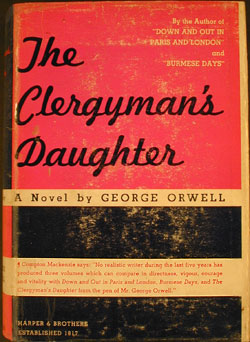

■被樺榭集團(Hachette)收購的老牌出版商Victor Gollancz,出清倉庫中塵封多年的珍貴文件檔案,喬治・歐威爾(George Orwell)的珍貴書信檔案恐面臨拆售命運。

著有《1984》、《動物農莊》等反烏托邦經典小說的歐威爾,其書信究竟有 何價值?為何出售這些檔案會引起抨擊?以目前由古董書商流通市面的文件為例:一批開價7.5萬英鎊(約合315萬台幣)的文件,其中包含Gollancz簽下歐威爾第二部小說《A Clergyman's Daughter》的合約正本、作者的校正信、一封來自《觀察家日報》(Observer)的小說編輯作為手稿讀者的評價信——其讀後心得推薦本書該出版。這些文件見證了這部歐威爾本人極不滿意之作的誕生軌跡。

何價值?為何出售這些檔案會引起抨擊?以目前由古董書商流通市面的文件為例:一批開價7.5萬英鎊(約合315萬台幣)的文件,其中包含Gollancz簽下歐威爾第二部小說《A Clergyman's Daughter》的合約正本、作者的校正信、一封來自《觀察家日報》(Observer)的小說編輯作為手稿讀者的評價信——其讀後心得推薦本書該出版。這些文件見證了這部歐威爾本人極不滿意之作的誕生軌跡。

另一批關於《動物農莊》的書信往返,則記錄了本書千迴百轉的出版風波。二戰時英國曾和蘇聯站在同一陣線對抗德國及其同盟,英國菁英與大眾普遍讚賞史達林,因此Gollancz曾拒絕出版這本反極權、諷刺史達林的寓言小說。而歐威爾態度堅定,促使Gollancz重新閱讀手稿,並回信承認錯誤,最後出版本書。

許多研究者擔心,若是這些珍貴的史料並非進入學術研究機構集中保存,而是拆散至不同私人收藏家手中,將造成人類文化公共財的重大損失。

■美國前總統歐巴馬延續8年來的傳統,今年也推出自己的「夏日閱讀清單」,共計14本書:

➤ 小說

- 《詹姆士》(James),帕西瓦.埃弗烈特(Percival Everett)著,奴隸吉姆從配角轉主角的《哈克歷險記》翻案小說。

- 《全力出擊》(Headshot),瑞塔・卜溫克(Rita Bullwinkel)著,講述一群青少女拳擊手為即將到來的全國級賽事奮鬥。為了掌握命運,她們各個都有不能輸的理由。

- 《森林的主宰者》(The God of the Woods),麗茲.摩爾(Liz Moore)著,夏令營中失蹤的少女,將在這本懸疑小說中,成為揭露當地豪門和鎮民黑暗祕密的引線。

- 《記憶片片》(Memory Piece),麗莎・柯(Lisa Ko)著,故事從1980年代跨越到近未來的2040年代,主角歷經冷戰結束後美國的政治、科技和社會劇變,透過書寫回憶追尋意義、抵抗極權。

- 《美好日子》(Beautiful Days),Zach Williams著,透過10則短篇故事探討親職、時間的不可預測性以及生活的幻滅,逼視日常生活中的幽暗及荒誕。

- 《烈士!》(Martyr!),卡維.阿克巴(Kaveh Akbar)著,透過作家和行為藝術家的的激辯,回歸對自我認同和生死意義的根本思考。

- 《時空管理局》(The Ministry of Time),卡利安.布萊德利(Kaliane Bradley)著,兼具愛情喜劇與諷刺批判的時空旅行小說。

➤ 非小說

- 《總有明年:關於籃球和成長》(There’s Always This Year: On Basketball and Ascension),哈尼夫.阿卜杜拉奇布(Hanif Abdurraqib)著。

- 《在這裡消失的每個人:美國、中美洲,以及危機的形成》(Everyone Who Is Gone Here: The United States, Central America, and the Making of a Crisis),Jonathan Blitzer著。

- 《閱讀《創世紀》》(Reading Genesis),瑪莉蓮.羅賓遜(Marilynne Robinson)著。

- 《當鐘失靈:騙子、陰謀論者,以及美國如何在1990年代早期逐漸崩解》(When the Clock Broke: Con Men, Conspiracists, and How America Cracked Up in the Early 1990s),John Ganz著。

- 《男孩與男人:為什麼現代男性苦苦掙扎、這為什麼重要、以及應該怎麼做》(Of Boys and Men: Why the Modern Male is Struggling, Why It Matters, and What to Do about It),Richard Reeves著。

- 《大洋無垠:帝國野心、首次接觸與決定詹姆斯・庫克船長命運的最後航程》(The Wide Wide Sea: Imperial Ambition, First Contact and the Fateful Final Voyage of Captain James Cook),Hampton Sides著。

- 《請支援》(Help Wanted),Adelle Waldman著。

一翻開原著小說,便會發現,第一集高明的三段式敘事,其實來自整部小說的結構。近五百頁的小說分為三部,分別是父親、女兒、母親視角,改編影集保留了這個有趣的三重敘事觀點,但以小標明顯區隔劃分的,僅有第一集。第二集開始,各段情節主角有時是父親、有時是母親,有時又來到獄中的女兒,三個視角彈性、有機又綿密地織就出一個被命案粉碎的正常家庭。

一翻開原著小說,便會發現,第一集高明的三段式敘事,其實來自整部小說的結構。近五百頁的小說分為三部,分別是父親、女兒、母親視角,改編影集保留了這個有趣的三重敘事觀點,但以小標明顯區隔劃分的,僅有第一集。第二集開始,各段情節主角有時是父親、有時是母親,有時又來到獄中的女兒,三個視角彈性、有機又綿密地織就出一個被命案粉碎的正常家庭。 影集版的亞當除了反省,更做出反擊。當他眼看一切證據都指向女兒,自己的努力將白費時,他先向妻子說出「在那次性侵事件後,我們的家就已經破碎了」,接著開車到當初性侵史黛菈的教練羅賓家外守候,堵到人就狠狠往死裡打。羅賓被打斷鼻樑,當然,亞當也進了警局。結局卻是,羅賓堅持聲稱是自己跌倒,檢方無法起訴亞當。強暴犯在四年後付出的代價是一隻鼻樑與那一點點良心。這並非遲來的私刑正義,這段情節真正的作用在下一場,亞當狼狽走出警局,原已決裂的妻子烏芮卡默默等候他,開車載他回家,兩人在車上牽起了手。已碎裂的三個碎片,至少有兩片重新黏合在一起了。

影集版的亞當除了反省,更做出反擊。當他眼看一切證據都指向女兒,自己的努力將白費時,他先向妻子說出「在那次性侵事件後,我們的家就已經破碎了」,接著開車到當初性侵史黛菈的教練羅賓家外守候,堵到人就狠狠往死裡打。羅賓被打斷鼻樑,當然,亞當也進了警局。結局卻是,羅賓堅持聲稱是自己跌倒,檢方無法起訴亞當。強暴犯在四年後付出的代價是一隻鼻樑與那一點點良心。這並非遲來的私刑正義,這段情節真正的作用在下一場,亞當狼狽走出警局,原已決裂的妻子烏芮卡默默等候他,開車載他回家,兩人在車上牽起了手。已碎裂的三個碎片,至少有兩片重新黏合在一起了。 強硬的烏芮卡,對於當年沒有為15歲的女兒伸張正義,不說內疚,不說懊悔,不說自己判斷錯誤,但她要以行動彌補所有過錯。

強硬的烏芮卡,對於當年沒有為15歲的女兒伸張正義,不說內疚,不說懊悔,不說自己判斷錯誤,但她要以行動彌補所有過錯。

童書短評》#135好大的食物!用神奇縮小燈陪孩子換個高度看世界

●請幫我撿球

공 좀 주워 주세요

文、圖:車雅達(차야다),葉雨純譯,維京國際,380元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

明明只花一分鐘就能撿到球,小兔子卻懶得自己跑,站在原地喊求路人幫忙,引來了一連串的笑點與驚奇。慢條斯理的烏龜老爺爺絕對是關鍵人物,為整齣舞台故事帶來遠近、快慢、緩急的對比效果。總是眨著大眼睛的「苦主」紅色氣球也超搶戲,每一回被踢出的拋物線都是重要線索呢。作者用簡單空間、鮮明角色以及幽默劇情重新演繹《龜兔賽跑》 經典寓言,把不一樣的人生態度濃縮在小書裡,看似反覆的劇情裡其實藏了好多的內心戲與轉折梗,請務必睜大眼睛看仔細!【內容簡介➤】

●神奇小狗雷克斯

Wondrous Rex

佩特莉霞.麥拉克倫(Patricia MacLachLan)著,艾蜜莉亞・德如別克(Emilia Dziubak)繪,鄭榮珍譯,小麥田,300元

推薦原因: 趣 文 創

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

當雷克斯按下電腦鍵,精確搜尋出一行又一行雋永金句時,7歲的葛蕾絲和作家姑姑都驚呆了。沒想到眼前這隻拉不拉多犬不僅可愛親人,文學素養也一級棒,任何寫作的疑難雜症都難不倒牠呢。在神祕魔法的引導鼓勵下,新奇的字彙、生動的句子,慢慢匯集串聯成豐富的敘事。記得保持不輟的創作熱情與信心,生活裡的小經歷也能成為好題材、好故事。作者麥拉克倫不愧是曾獲紐伯瑞金獎的高手,在輕薄短小篇幅裡展現了生動的角色與靈活的文字,帶著小讀者重新認識寫作,也示範了何謂成功的兒童小說。此書在手,寫與讀都成了一趟美妙的經驗。【內容簡介➤】

●小小人的家

こびとのおうち

鬼頭祈(きとういのり)著,大塊文化,400元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

小小人的生活很簡單,一襲紅衣、一只行囊,便走遍天下。小小人的手藝不得了,所到之處,妙手一揮,把橡實、燈泡、積木、貝殼都布置成悠閒舒適的家,看了也好想住住看喔!這本可愛小書鬆綁了我們的日常想像,情節筆觸看似簡潔清淡,細節與彩蛋卻是滿滿超乎想像。讀者們請儘管跟著縮小身子放大想像,跟上腳步隨遇而安吧。【內容簡介➤】

●點心宮殿

Dim Sum Palace

方選如著,李仲哲譯,二十張出版,380元

推薦原因: 趣 圖 創

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

日有所思的小女孩做了一個奇異飽滿的夢:她進入香氣四溢的古代宮殿,裡頭有好多粥、餃子、燒賣點心,都是她最喜歡吃的呢!一個不小心,她居然掉進肉餡裡,又揉又捏成了小湯包,眼看就要被送入女皇的大嘴裡——就在這個懸疑驚險的時刻,作者使出精采的圖像功力,角色魅力與氣勢無以抗拒。那翻轉夢境與現實的趣味、那融合視覺與味覺的美妙,豈止過癮兩字而已!白白胖胖的人物設計很討喜,扣著點心主題繚繞無限想像。這本故事不只向桑達克《廚房之夜狂想曲》致敬,也成功展現出屬於自己的絕妙風味。【內容簡介➤】

●壽司買衣服

おすしが ふくを かいにきた

文、圖:田中達也,李宜蓁譯,上誼出版,320元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

太逼真了吧、太有梗了吧、可愛死了啦、這麼厲害怎麼想到的!——這本書讓人忍不住驚呼讚美,然後又嘖嘖稱奇、不厭其煩的把裡頭每樣小東西看一遍又一遍,著迷似地想找出更多的細節與亮點。作者田中達也的想像能力與創作能力真是宇宙無敵,居然能用日常小物創造出一個如此擬人生動的微型世界。這樣套那樣配,這樣擺那樣拍,一切都set嘟嘟好,質感與幽默一次get,叫人如何不淪陷?【內容簡介➤】

●山左大力士

文、圖:楊子葦,信誼出版,320元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

一身桃紅緊實的猩猩大力士,出場自帶威武光芒,真是有夠帥。想不到接下來卻一路落漆,有點瞎有點糗,讓原本眼冒愛心的動物群及讀者們都忍不住一起懷疑人生、嘴角失守啦!看似輕薄小巧的一本書,版面鏡頭卻豐富流暢,絕無冷場串聯起一個又一個笑點,配上角色們的到位表情管理,一路輕鬆攀上爆笑頂點,喜劇效果堪稱一流。【內容簡介➤】

●你要說什麼?

從表達到對話、從傾聽到理解,獻給網路世代的好好溝通寶典

What? a Book about Communication and Understanding

拉德嘉.皮洛(Radka Píro)著,夏綠帝.莫拉(Charlotte Molas)繪,黃靜雅譯,親子天下,450元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學全年級(7-12歲)

這是一本淺顯易懂的知識書,把「溝通」這項人類與生俱來的本能與欲望,做出非常精要又趣味的簡史整理。從面對面的聲音強弱與肢體動作、到文字符號的發明,以及近代電話與網際科技應用,各階段跳躍性轉變都被豐富呈現在小書裡。這也是一本示範如何好好表達與傾聽的圖畫書,用易於理解的圖文傳授讀者許多小撇步。在喧嘩世代裡不被牽著鼻子走,從小培養辨別真偽的機靈與不畏衝突的勇氣,聰明溝通從自己做起。【內容簡介➤】

●我們班導是機器人!

從表達到對話、從傾聽到理解,獻給網路世代的好好溝通寶典

The Superteacher Project

戈丹.柯曼(Gordon Korman)著,Lonlon繪,曾于珊譯,博識出版,380元

推薦原因: 趣

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

新來的班導師完美到無可挑剔,他高帥聰明,和學生打成一片,甚至連家長也淪陷於其魅力。只是相處越久,令人起疑的線索越多,原來所有人都被控制在教育當局的祕密計畫裡……這本書把最夯的機器人、AI生成題材帶進校園裡,節奏緊湊帶些爆笑,卻也睿智點出人性倫理與教育現場的種種問題。校長、老師、家長、學生各自用第一人稱表達觀點,掃射交鋒堆疊情節,場面對話讀來有滋有味,非常適合改編成影視作品。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量