漫畫收藏.小島》不離江戶不著江戶,谷口治郎《悠悠哉哉》對浮世繪的化用

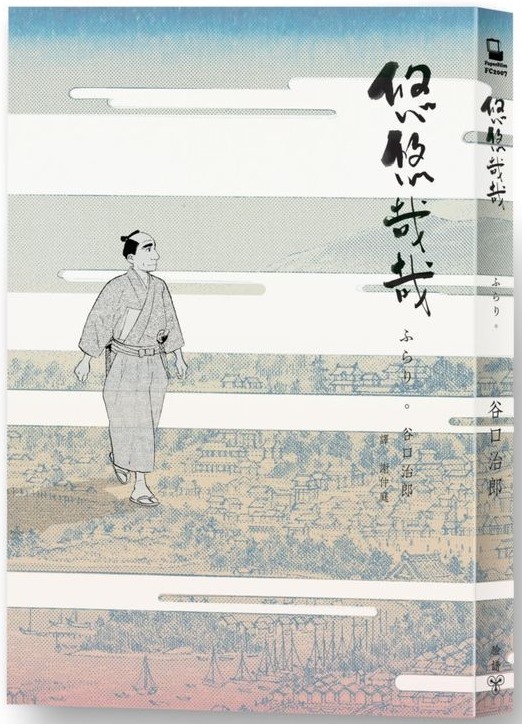

谷口治郎《悠悠哉哉》講述江戶時代一位隱退商人的慢活時光。本作隨著商人步履,拓展出町人熙攘的街景,商人在其中品嚐美食、與民同樂;偶爾商人的思緒會隨著蟲魚鳥獸抽離塵囂,感受萬化無聲潤物;有時商人會邂逅修業中的俳人、繪師和落語家,一同冥思萬象迭轉,澄清著「順從己意、不卑不亢委身於世」的心念,曖曖暉映著商人的蓄志。

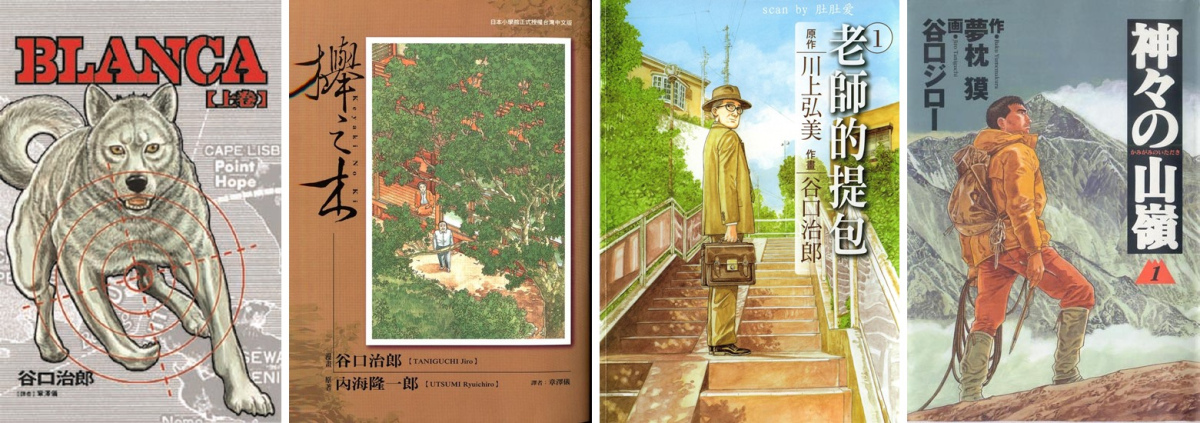

我很愛谷口治郎的作品,尤其喜愛《BLANCA》、《櫸之木》、《老師的提包》和《神之山嶺》。谷口治郎前期的作品張揚著硬漢氣魄,畫面粗獷有力、爆裂出火星味;中後期作品則剝解著生活滋味,畫面細膩輕柔、潺湲著涓流音。谷口治郎中後期的的作品,劇情無大起大落、開頭便能推估後續,不過作品藉由綿密的筆觸,營造出輕盈的真實感,令人泰然沉浸又能清爽抽離、不帶黏膩。

像《櫸之木》首篇,男子苦惱於落葉擾民而決定砍樹,開頭便能預期男子必然會保留櫸木,然而隨著谷口治郎寫實入微的編排,讀者將真真切切隨著男子一同糾結、無奈、悵然,結尾時,鬱濁的心仿若被澆上一杯淨水,瞬間清朗通透。

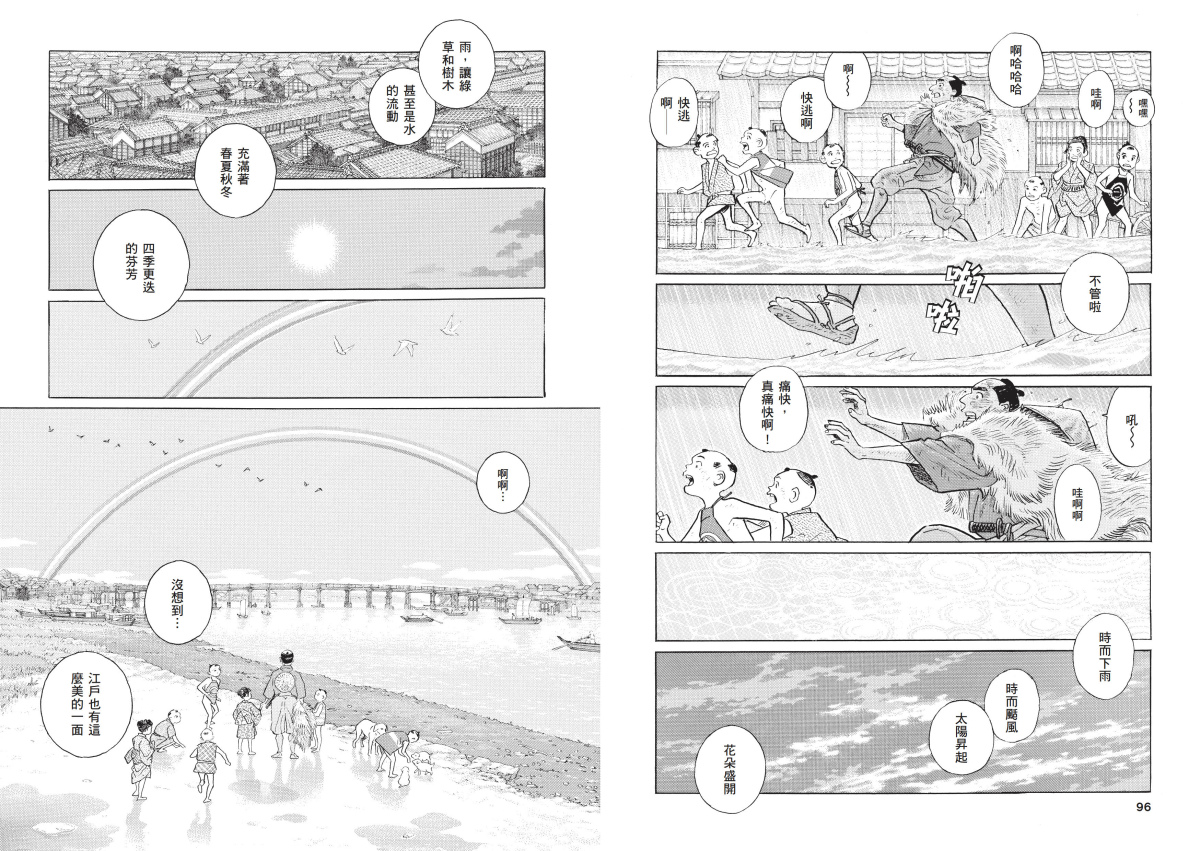

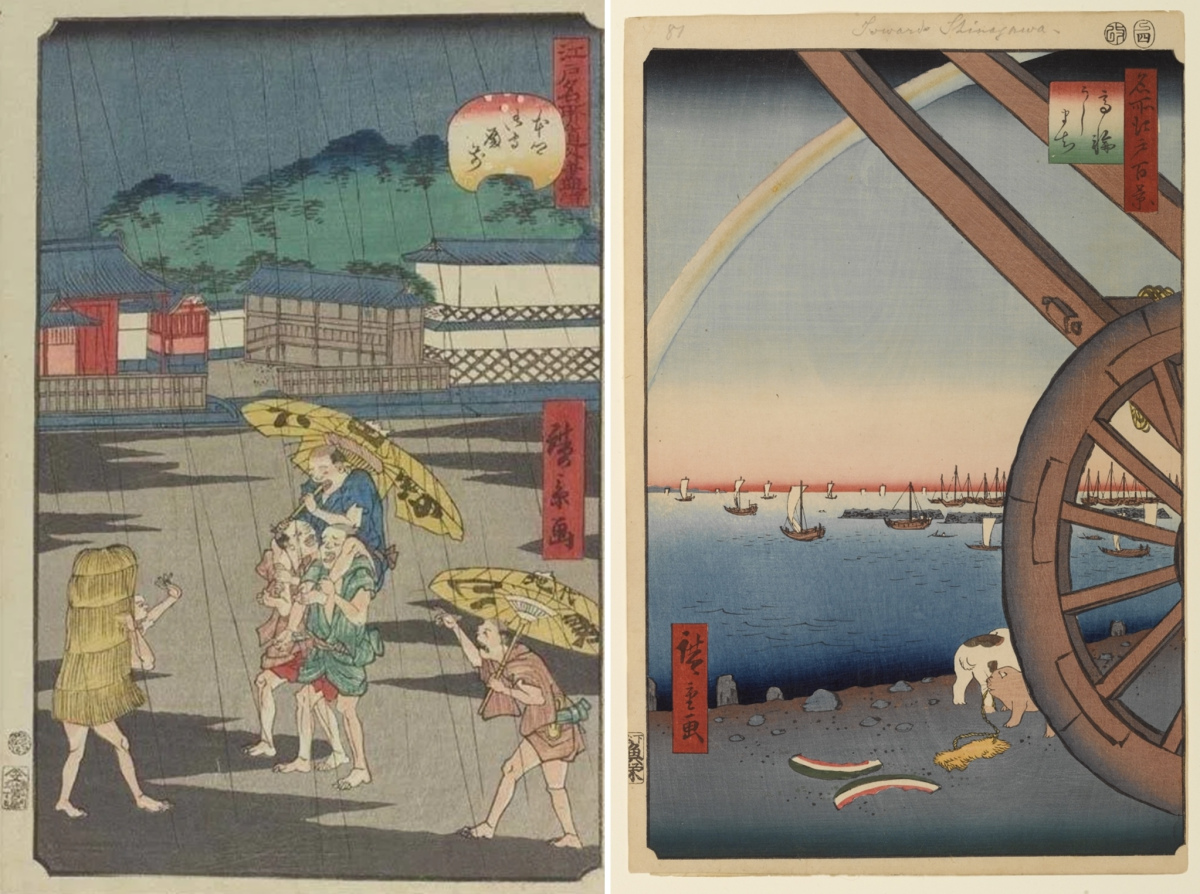

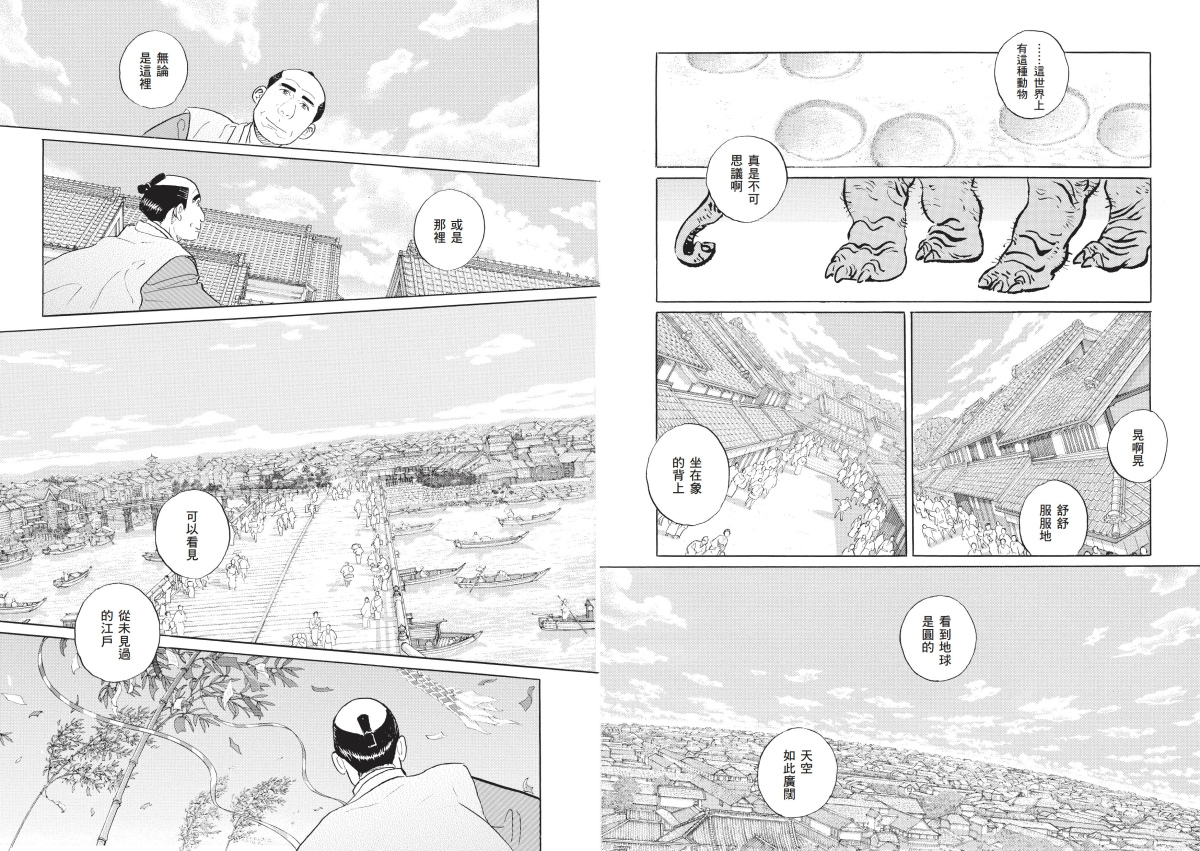

《悠悠哉哉》同樣也會不知不覺令人隨著商人的步伐,跨越到百年前的江戶城,聆聽舒緩的生活脈動,令邈邈禪意如流螢閃過心頭。翻閱本書時,除了讚嘆谷口治郎一貫的悠美畫風及扎實考據,也會驚喜發現,許多畫面似乎化用於聚焦庶民生活的浮世繪。

《悠悠哉哉》同樣也會不知不覺令人隨著商人的步伐,跨越到百年前的江戶城,聆聽舒緩的生活脈動,令邈邈禪意如流螢閃過心頭。翻閱本書時,除了讚嘆谷口治郎一貫的悠美畫風及扎實考據,也會驚喜發現,許多畫面似乎化用於聚焦庶民生活的浮世繪。

由於浮世繪數量龐大,我僅能就自身有限的閱覽量,比對書中可能參考的作品,或許會有遺漏,並且以下僅是推測,未必是谷口治郎實際的構想。

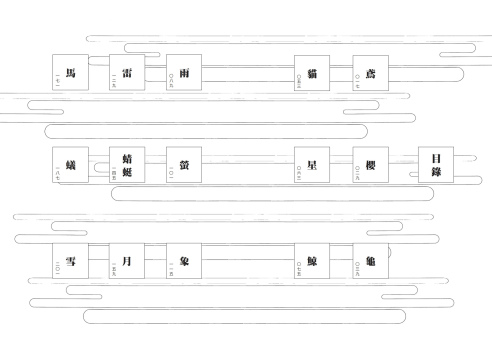

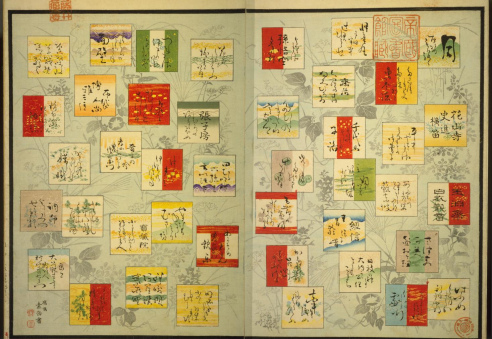

本書最直觀的浮世繪運用,是封面橫逸著浮世繪的雲紋。翻至目錄,每個章節均題在方正的線框中,此設計形似浮世繪的內題印,像月岡芳年的系列版畫《月百姿》均使用方正的內題印。目錄的文字編排精巧,然而中文版漫畫的對話框內,有些字句並沒有完整的標點,不知是為了不輕易定義文字情緒,還是為了抒緩空間,我無法參透,好在谷口治郎原本編寫的對白樸實易懂,因此並不影響閱讀。

➤以漫畫悠遊歌川廣重《名所江戶百景》與《江都名所》

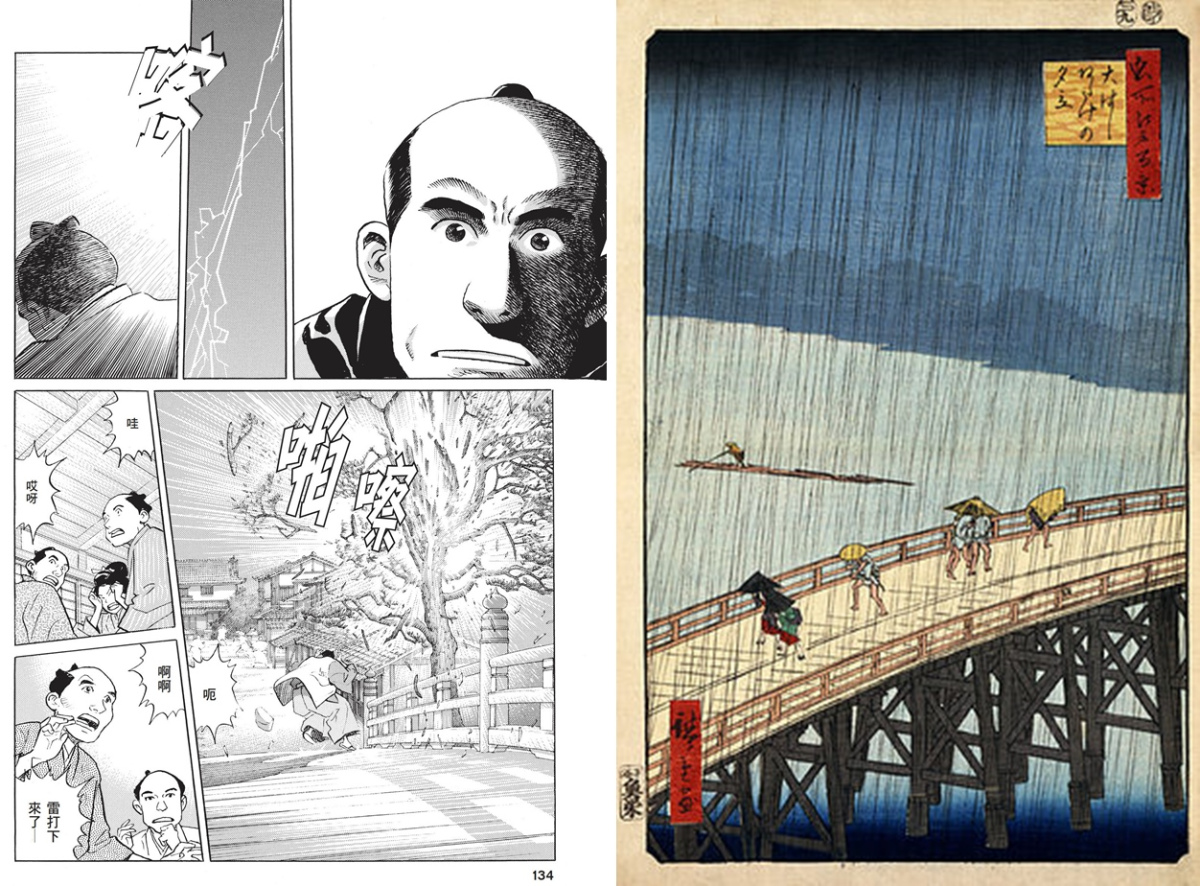

漫畫創作的部分,猜想谷口治郎很可能大量參照歌川廣重描寫江戶的系列版畫——《名所江戶百景》、《江都名所》。

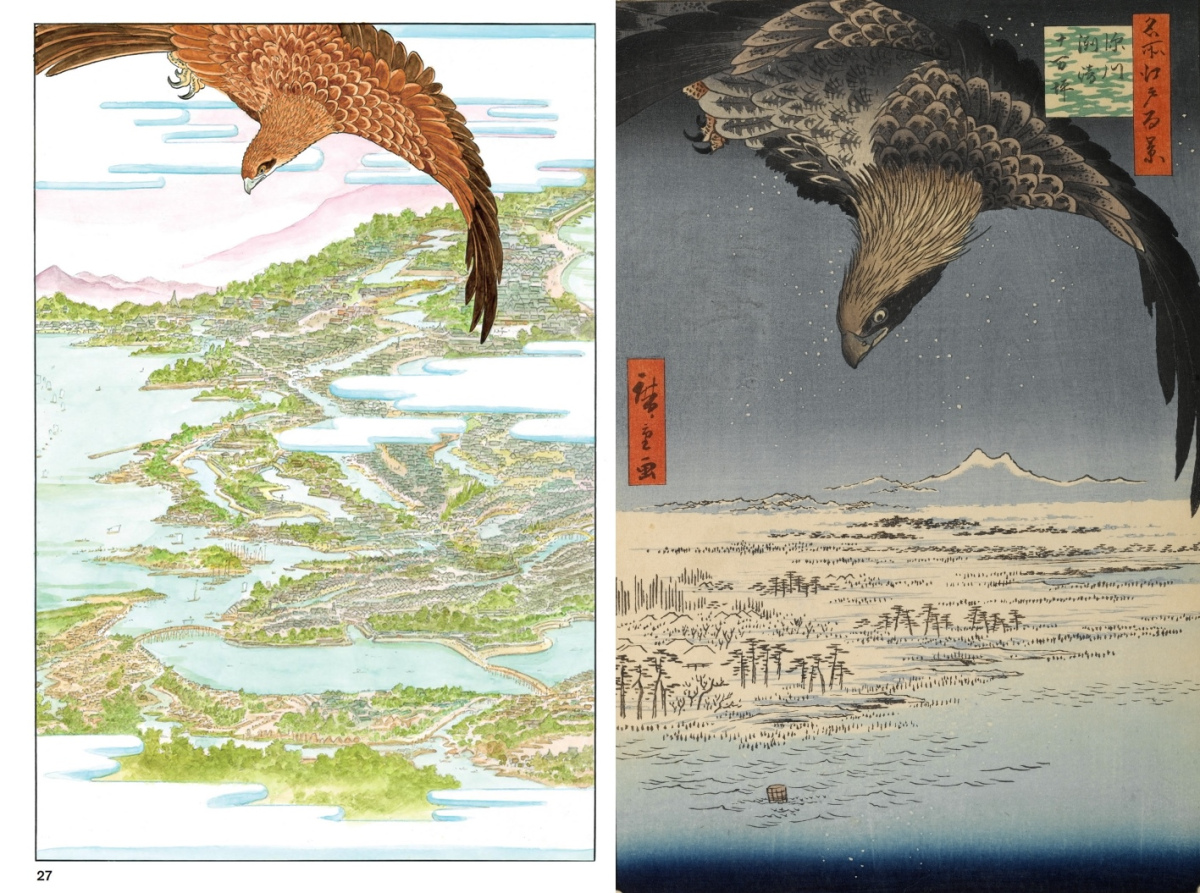

首篇〈鳶〉之章,當商人信步至柳橋時,頁面突然從黑白切換成彩色,商人便撞見鳶鳥奪走釣客的魚,接著作者以一整頁雕琢鳶鳥騰空、環伺都城,環飛的鳶鳥還有鳥上景下的構圖,仿若翻版於《名所江戶百景・深川洲崎十万坪》。

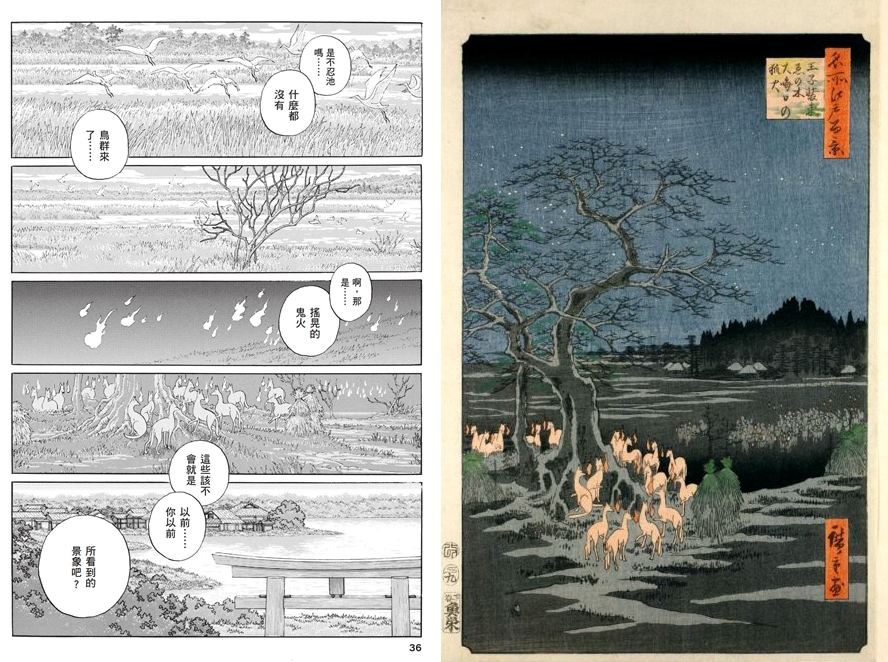

〈櫻〉之章,商人偕妻子到不忍池的坡地賞櫻,遐想澤地的古今變遷,分鏡以細長的橫格框定每個時代,橫格能延緩讀速,悠遠出百年的跨度,此外橫幅風景圖的格式,也好似橫繪名所繪,其中狐火一格可能擷自《名所江戶百景・王子裝束榎木大晦日狐火》。

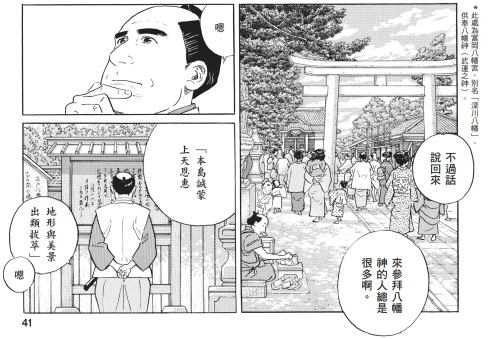

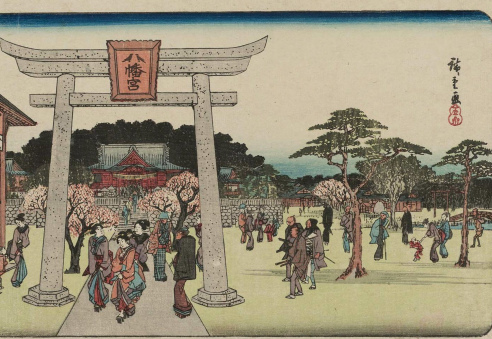

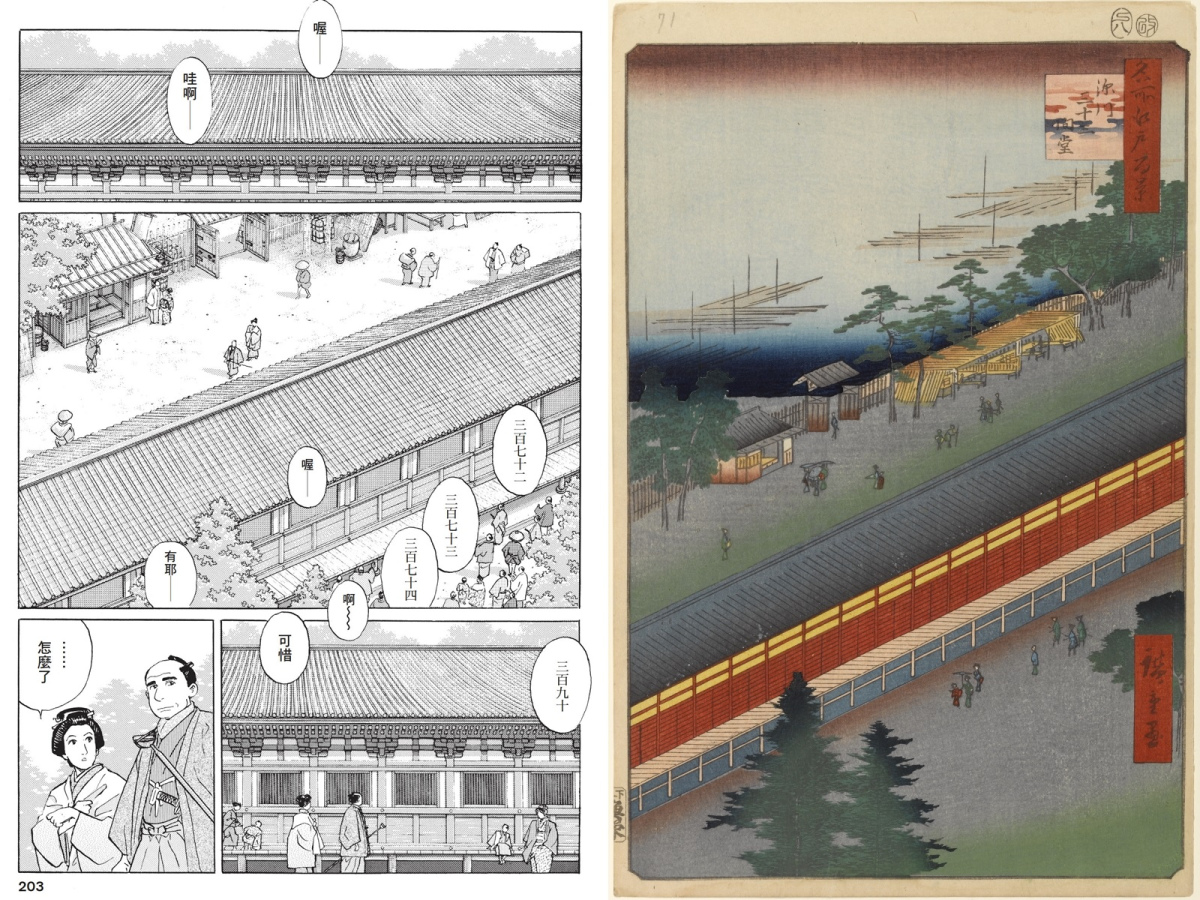

〈龜〉之章,所繪的八幡宮,是穿過前方鳥居望向遠處神社,此構圖常見於歌川廣重關於八幡宮的作品,如《江都名所・深川八幡境內》;本章呈現的日本橋,橋體橫截畫面、背墊富士山,此構圖也類似歌川廣重關於日本橋的作品,如《江戸名所橋盡・日本橋》。而〈雪〉之章俯瞰三十三間堂的大格,則近乎復刻《名所江戶百景・深川三十三間堂》。

➤地景立體化,重新釋放浮世繪中的動物與人

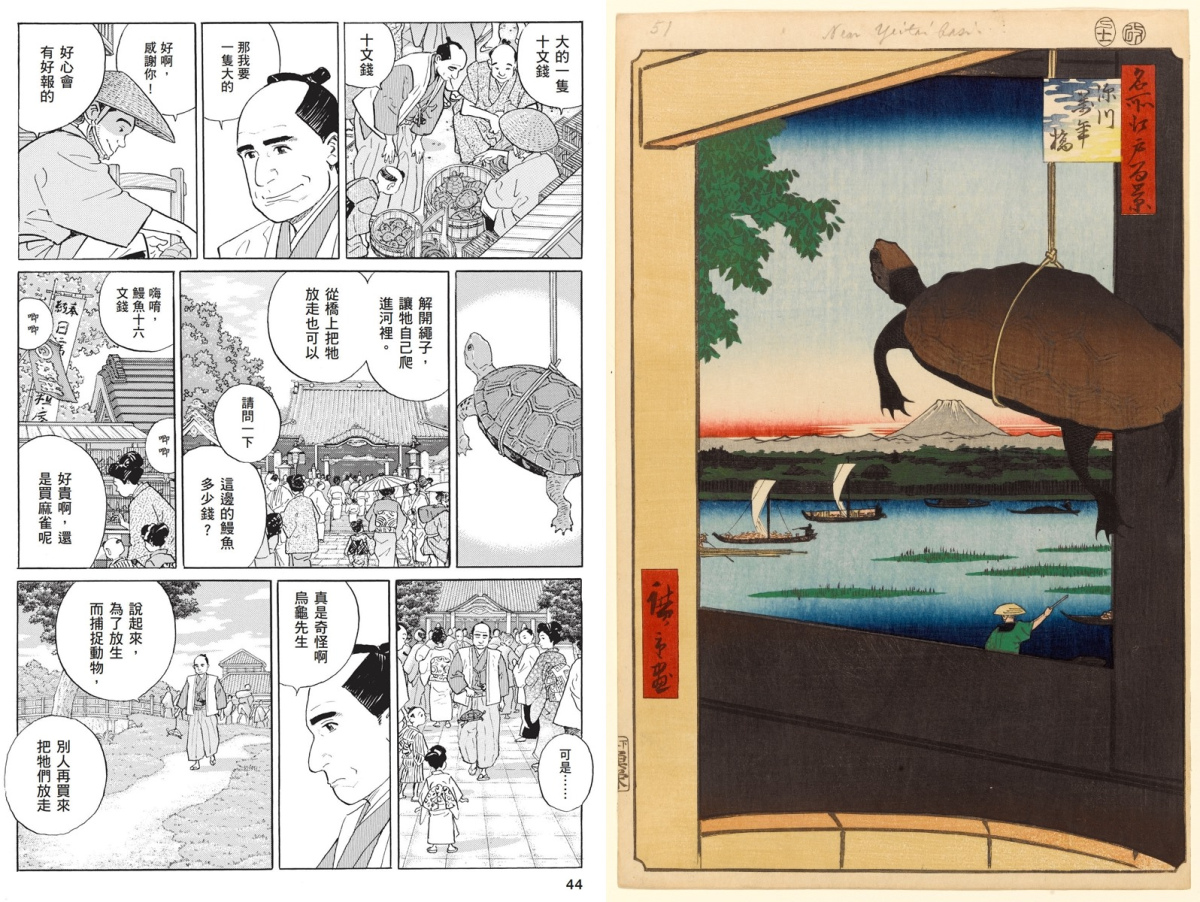

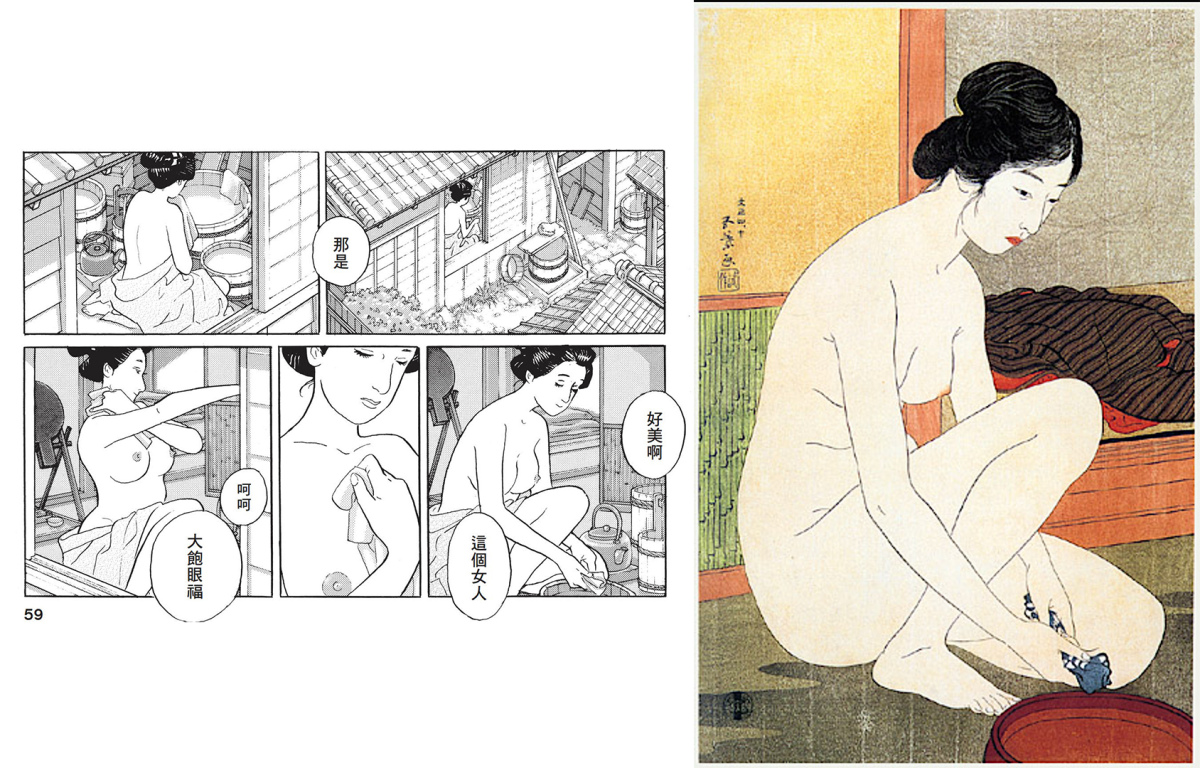

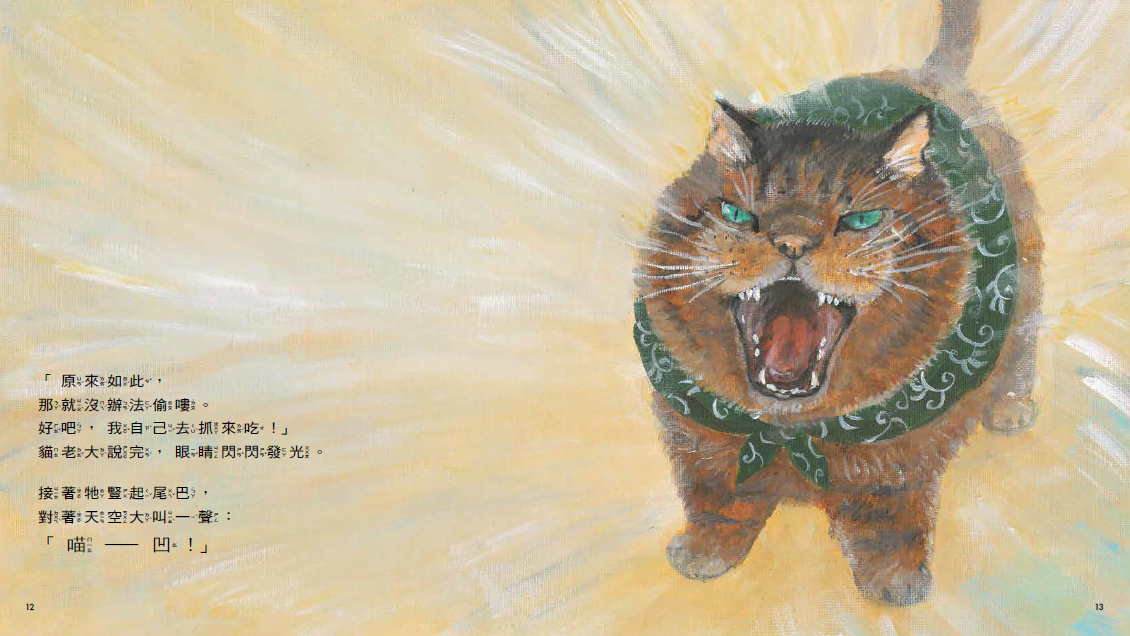

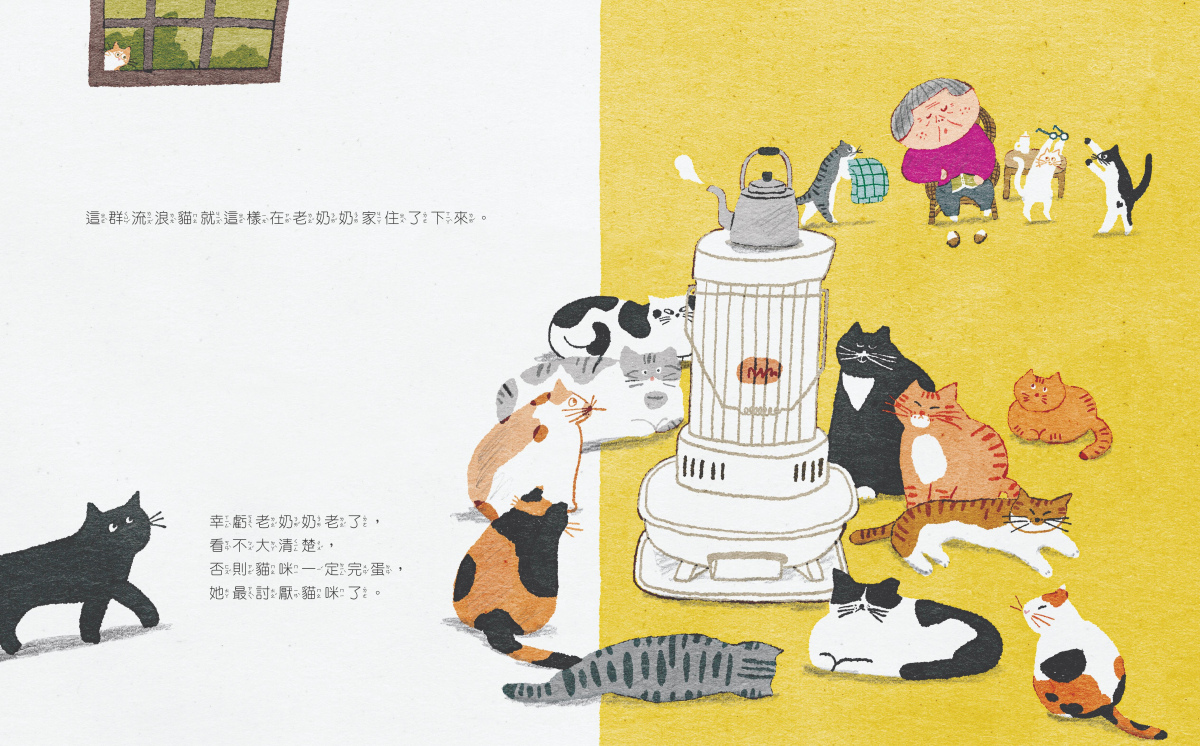

〈龜〉之章中,商人臆想自己透過放生龜瀏覽河畔,下一章〈貓〉則是憑著貓咪飛越屋瓦,有趣的是,龜與貓在《名所江戶百景》皆有戲份,〈深川萬年橋〉刻畫懸吊橋洞上俯看舟帆的放生龜,而〈淺草田甫酉之町詣 〉則是蜷在窗內凝望房頂的貓咪,谷口治郎似乎想藉由漫畫,釋放廣重筆下被囚圈的動物。此外,商人也透過龜和貓短暫窺探美色,含蓄流露出江戶的風俗味,其中貓咪瞥見擦澡裸女,裸女身姿與房內格局形同橋口五葉〈浴後女子〉。

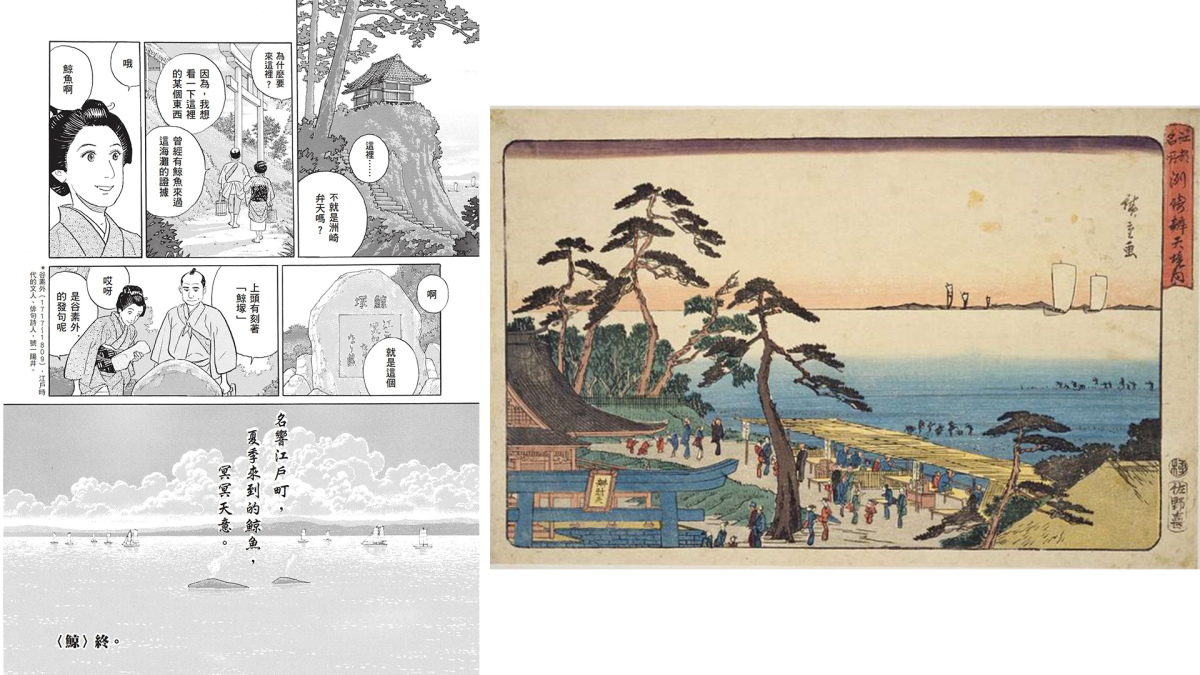

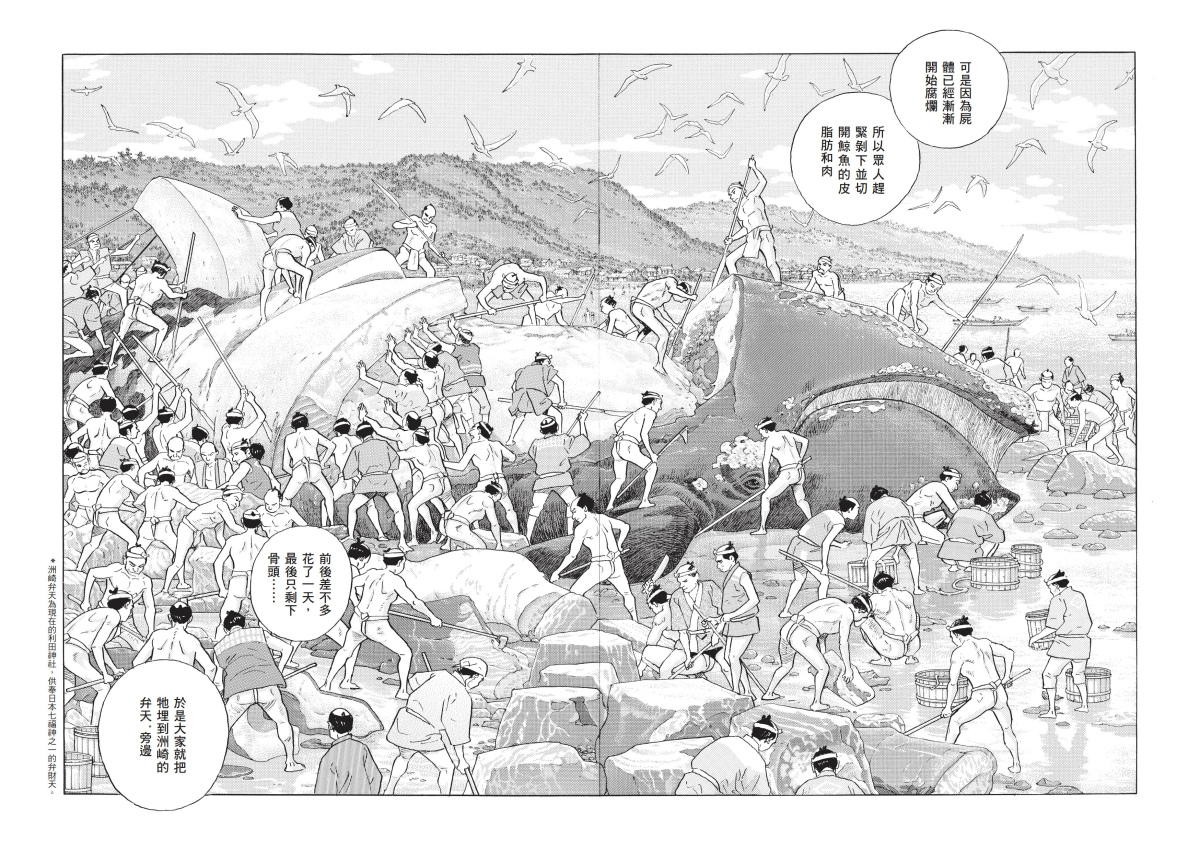

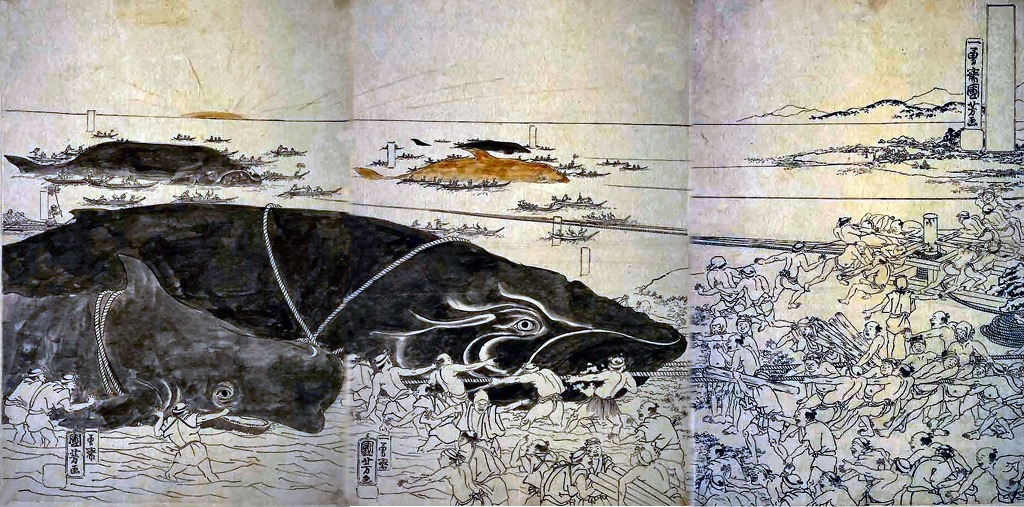

〈鯨〉之章,側重於商人和妻子到海灘揀魚貝,其間聽聞了捕鯨軼事,最後用一頁帶過兩人到弁天神社參觀鯨塚。情節安排似乎暗合《江都名所・洲崎辨(弁)天境内》,只是〈洲崎辨天境内〉將神社大方擺於前景,掏魚貝的人群則點點如蟻地散落遠處。本章中以跨頁博覽群眾肢解擱淺的鯨魚,談到鯨魚,就想到歌川國芳捕鯨的肉筆畫與版畫,還有〈宮本武藏之鯨退治〉的武者繪,但此跨頁中民眾在巨大魚身上的忙碌狀,更令我聯想到群眾降伏翻發地震的鯰魚——鯰繪〈新吉原大鯰由來〉!

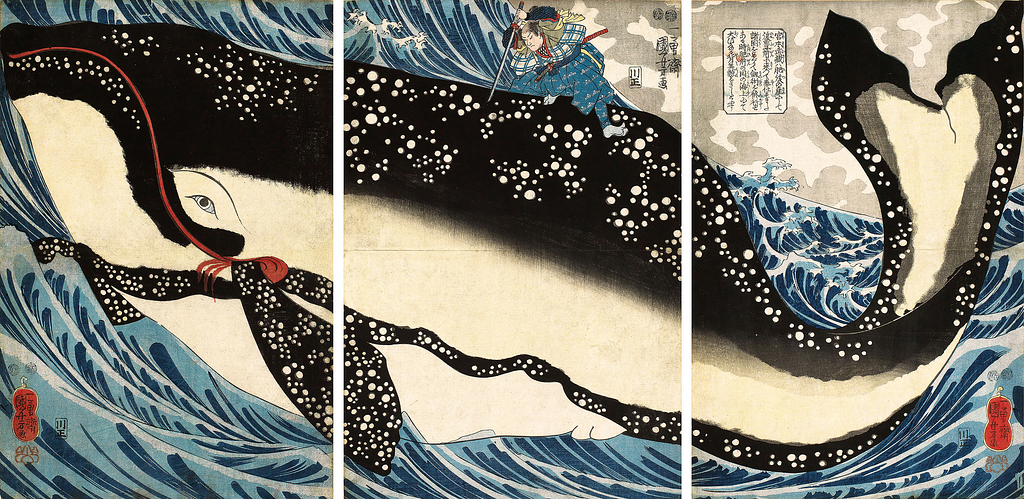

「雨」是浮世繪常見的畫題,〈雷〉之章,暴雨中商人在橋上狂奔的情節,似乎源自《名所江戶百景・大橋安宅驟雨》之景。〈雨〉之章,小孩在雨中嬉戲似乎是江戶常態,可參考歌川廣重《江戸名所道外盡・本鄉御守殿前》,而大雨過後,天空轉出一輪彩虹,岸邊小孩逗弄小狗,情節似乎呼應《名所江戶百景・高輪牛町》中,彩虹下岸邊打滾的小狗。

➤現實與想像、現代視角與古典意象的交織

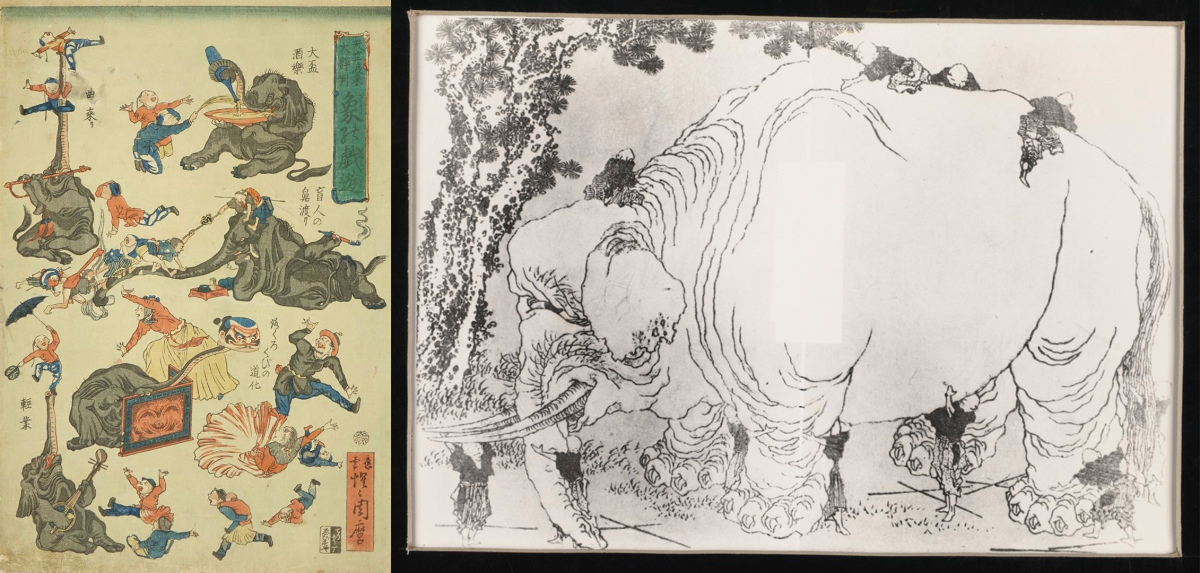

〈象〉之章,路上烙下大象蹄印,商人表示只見過畫版中的大象,接著就沉入觀想——寥寥幾筆墨線皺褶出綿軟的象腿。有別於上下纖細工整的筆法,象腿波動的畫法更貼近河鍋曉齋《天竺渡來大評判・象之遊戯》,或者葛飾北齋〈群盲摸象〉,谷口治郎以迥異的技法區別現實與想像,召喚出江戶人印象中的神獸,象鳴纏著遠古的神話感渺入天河。

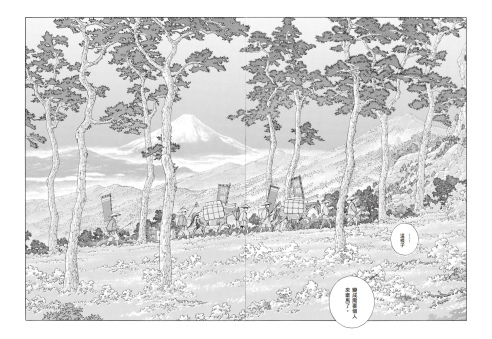

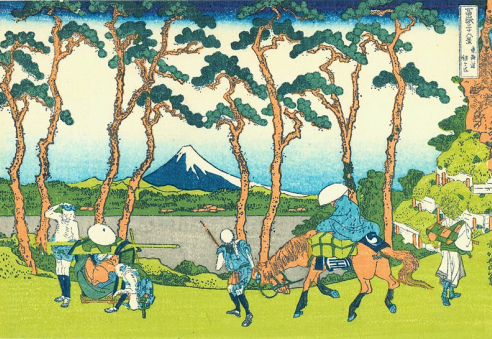

〈馬〉之章,商人遙想自己開啟測量地理之旅,作者以跨頁鋪排測量團隊穿過松林,狀若葛飾北齋《富嶽三十六景・東海道程谷》。本作將〈東海道程谷〉的松樹抵至前排,人群夾藏於山林間,有著樹先於人的自然崇拜,而遠處懸著象徵日本精神的富士山,則隱隱相映渺小商人探勘日本的凌雲志。書中雖沒有明示商人姓名,但可推得商人便是測量出《大日本沿海輿地全圖》的伊能忠敬。

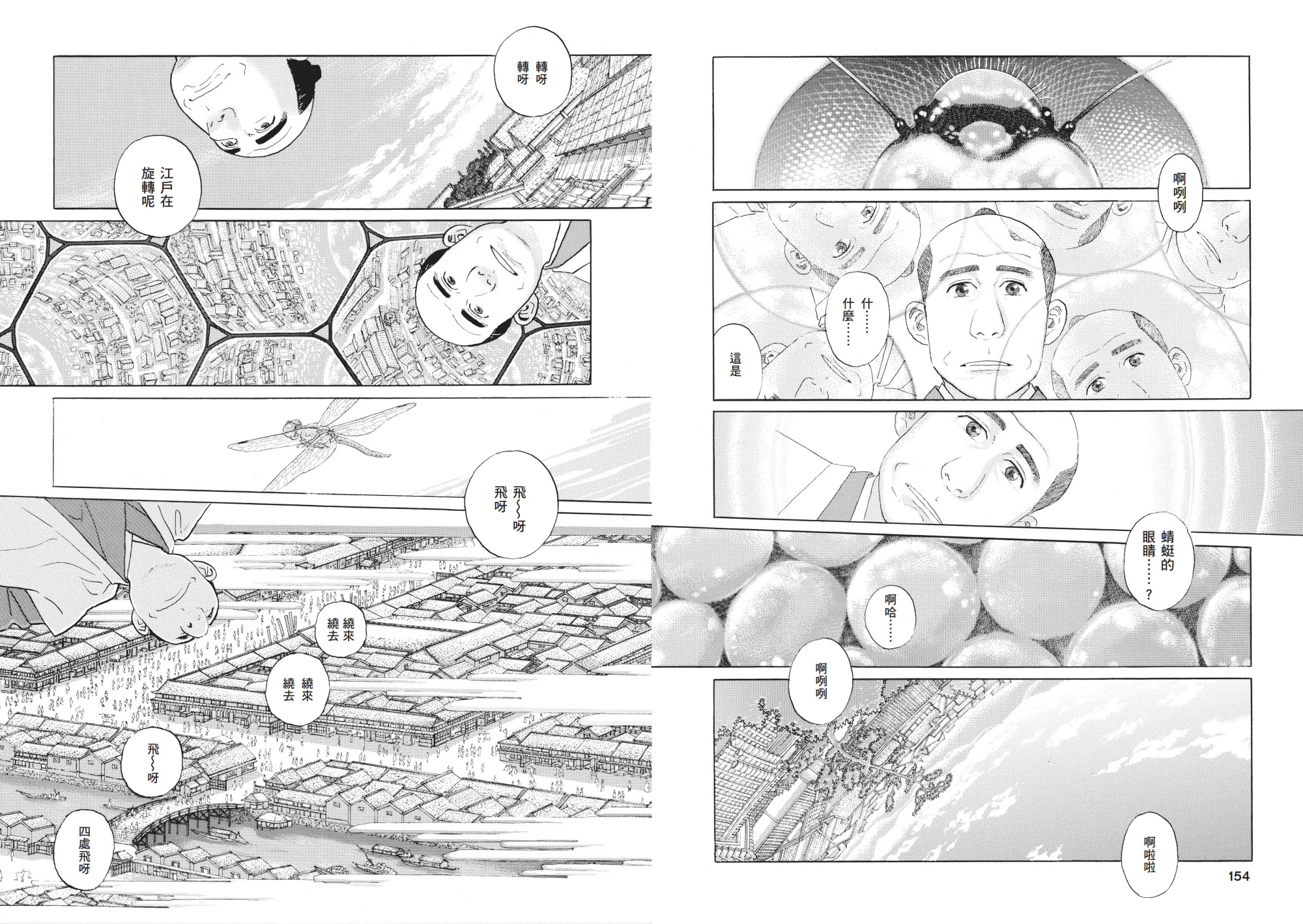

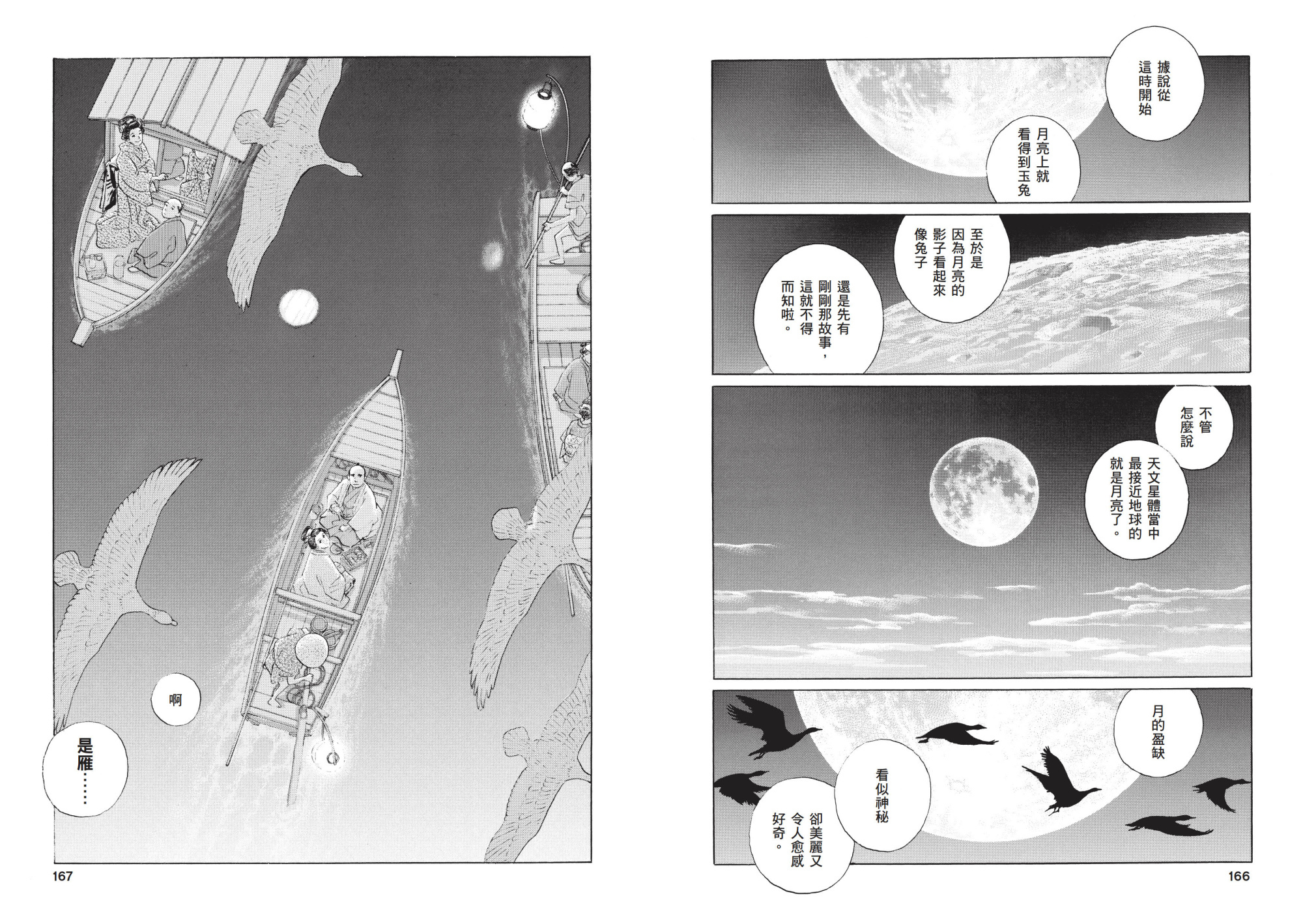

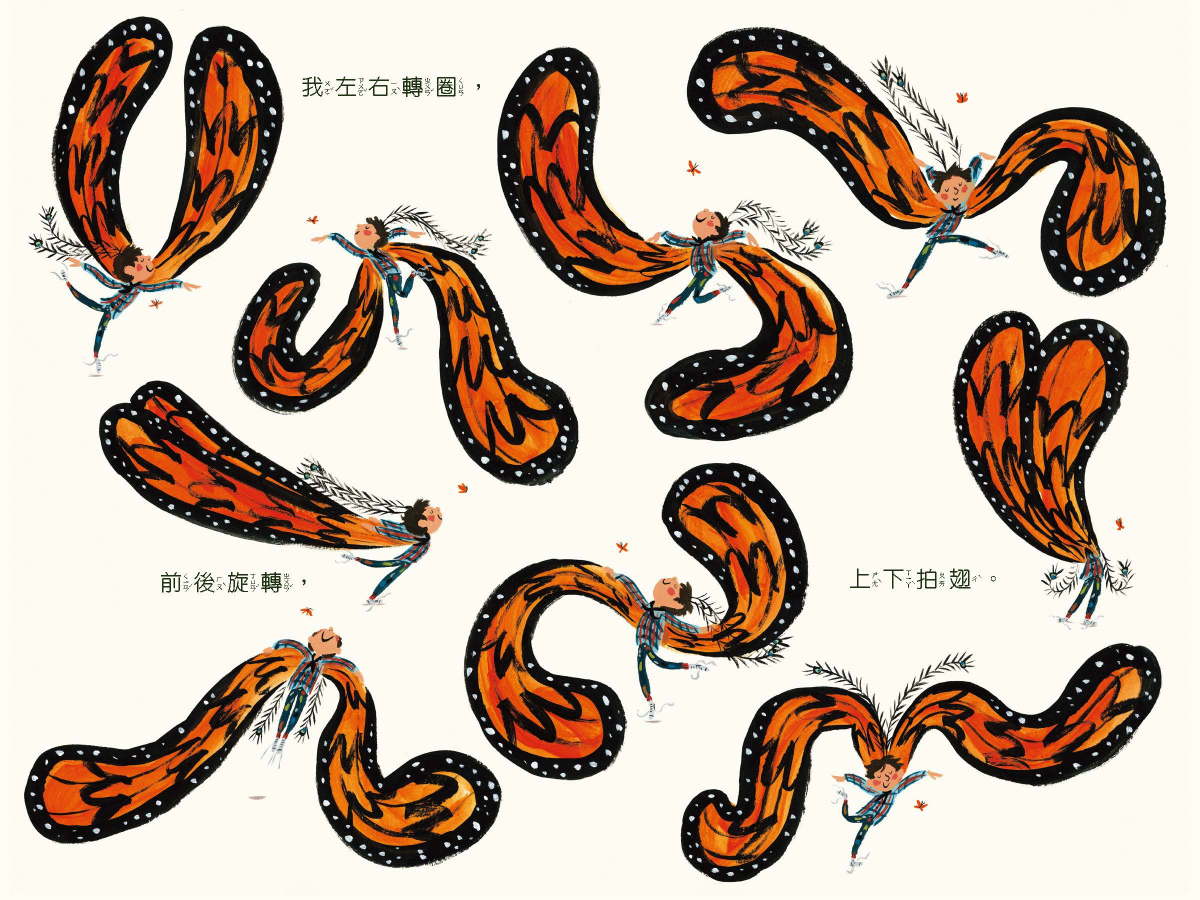

《悠悠哉哉》畫面上多處效仿浮世繪,偶爾也會穿插十分現代的觀點。像〈蜻蜓〉一章,商人幻想自己篩過蜻蜓的複眼,如蜂巢般羅列萬象,又或者〈月〉之章,商人具體想像出月球表面的坑疤,上述兩處都是科學更發達後才能得知的觀點。當商人的思維超前於時代,作者便以一些古典技法將商人拉回江戶。例如當商人褪下複眼濾鏡,觸目所及便是刷上浮世繪雲紋的富士山;而商人從月球落回小舟,作者便以俯視的角度,透過劃破天際的野雁背翅,全覽下方的舟船與水月,「雁」與「月」是綿延不斷的傳統畫题,像是小原古邨也曾效仿歌川廣重畫出一系列雁與月的畫作。

➤背景寫實感高於角色,而清淡質地又不壓過角色

爬梳了浮世繪的引用,回到漫畫本身,本作描摹人物時,多選用中遠景帶過面容、鮮有特寫,只有商人差點遭雷霹,還有決意前往蝦夷測量子午線時,方以大格容納正臉澎湃的情緒。動作部分,悠哉流暢卻不浮誇,幾無效果線幫襯,即便有狂奔的橋段,作者仍選用中遠景穩穩推進。收斂了表情與動作,就淡化了要角光環,人物便自然融入芸芸眾生。

畫面上,除了人物頭髮以墨線填充,便極少有全黑色塊,谷口治郎習慣以粗細勻動的墨線形塑角色,以纖細工整的線條勾勒背景,接著便大量粘貼輝度偏亮的平網,然後著重將背景事物細細刮出清清淺淺的色澤與明暗流轉,使背景的寫實感高於角色,寫實感會令背景如照片顯影般凝止,佐以其清淡質地,便不至於壓過角色。

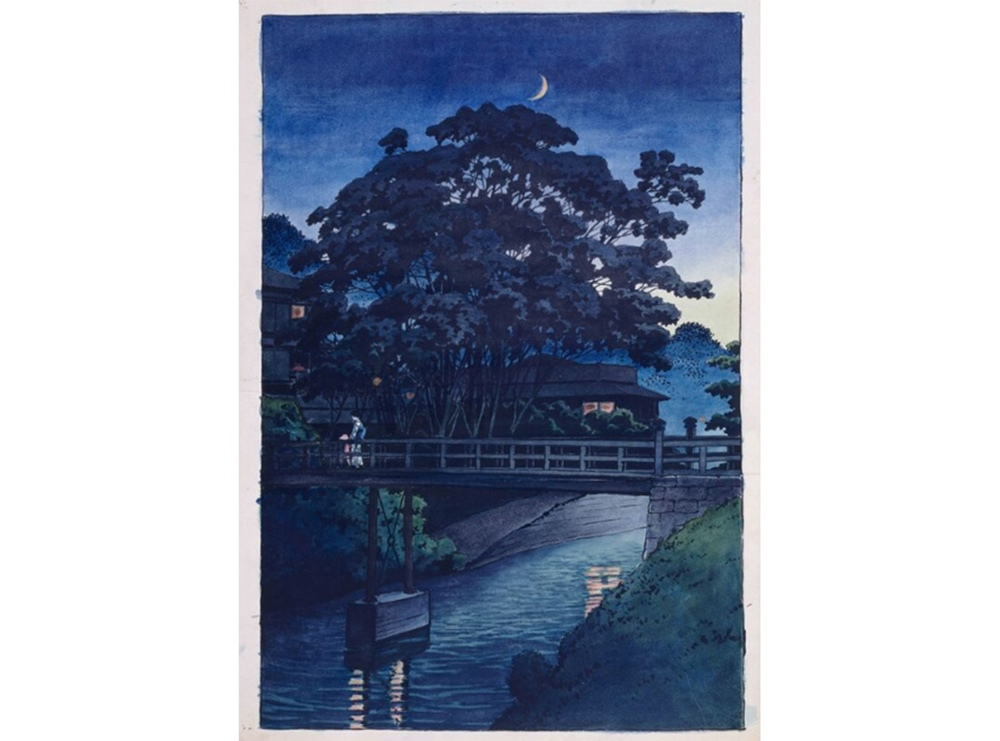

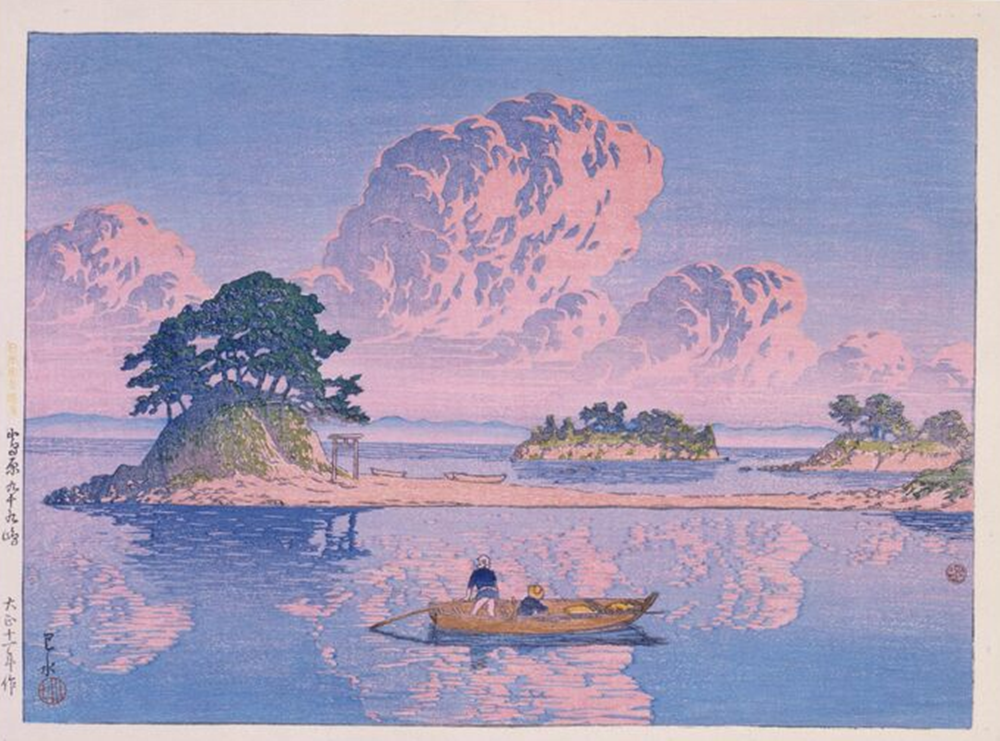

➤不離江戶不著江戶:借鑑於歌川廣重,更趨近川瀨巴水

雖然本作許多構圖與情節可能借鑑於歌川廣重,並且建物的工整緣線、町人百態塞入豐滿景物的佈局,也十分貼近廣重筆法,但書中所展現的整體韻味,我以為更趨近川瀨巴水。川賴巴水因受到西洋畫的影響,造型更立體細緻,尤其寧靜中推移的光影變化,及飽滿而不失清雅的枝葉層次,與本作氛圍有著異曲同工之妙。

《悠悠哉哉》分鏡大多方正、細密,很多頁都切出八格以上,以精巧的格子網羅小舉動與轉瞬間,因而放緩了流光、深焙出況味,佐以背景輕淺、人物平實,共同縈繞出真摯的江戶悠情。

在谷口治郎的筆下,伊能忠敬透過點點滴滴的感知,撩逗市井煙火,踏著穩穩當當的步伐,丈量江戶方圓,身心合一地活在每個當下,最終以著「不離江戶不著江戶」的禪境,騰飛出探究天地的趣向。●

參考資料

- 日本浮世繪博物館(2010年)。《LUNATIC~月岡芳年の月百姿~》。京都市:マリア書房。

- 楢崎宗重(昭和46年)。《江戶百景・北齋と廣重》。東京都:講談社。

- 楢崎宗重(昭和46年)。《東海道五十三次・北齋と廣重》。東京都:講談社。

- 楢崎宗重(昭和39年)。《隅田川・北齋と廣重》。東京都:講談社。

- 楢崎宗重(昭和39年)。《花鳥風月・北齋と廣重》。東京都:講談社。

- 悳俊彥(2022年)。《も つ と知りたい歌川国芳生涯と作品》。東京都:東京美術。

- 菅原真弓(2003年)。《名所の変貌──広重から清親へ──》。岐阜県:中山道広美術館。

- 佐野美術館(2010年)。《仕掛けの絵師──鬼才河鍋暁斎》。靜岡県:佐野美術館。

- 京都国立博物館(2008年)。《絵画の冒険者 暁斎Kyosai 近代へ架ける橋》。京都市:京都国立博物館。

- 林美一、永田生慈、浦上満、鈴木重三(1989年)。《北斎 漫画と春画》。東京都:新潮社。

- 西山純子、吉田洋子(平成25年)。《生誕130年 川瀨巴水展—郷愁の日本風景》。東京都:NHKサービスセンター

- 日野原健司(2019年)。《小原古邨 花咲き鳥歌う紙上の楽園》。東京都:東京美術。

- 福田和彥(1989年)。《浮世絵江戶の四季》。東京都:河出書房新社。

現場》美好食光中的Truku故事:Apyang(程廷) ft. 郭熊「走讀支亞干:耕吧樹洞餐桌」

在太魯閣族Truku的傳說裡,過去曾有個極為高大的巨人Mawi,他一腳就能從這座山跨到那座山,座落中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷,便是被巨人踩踏而形成的平原。8月24日正午時分,眾人於花蓮火車站集合,轉乘巴士抵達林榮休憩區,Apyang與夥伴Bakun Ruiy正等著大家。

「走讀支亞干:耕吧樹洞餐桌」是Openbook閱讀誌2024年「島讀共同體」系列活動第三場。在太魯閣族語中,Qmpah(耕吧)是勞動之意,這場走讀既然放入Qmpah一詞,自是要親手實作。於是,在正式展開活動前,大家從領到的茄芷袋中換上桃紅圍裙、防汙袖套及棉布手套,準備前往Takaday高台砍竹去。

「進山之前,我們會習慣先向祖靈打招呼。」Bakun點燃三根香菸,低聲向祖靈稟告來意、祈求平安,才領著眾人爬上陡坡。過往原住民上山狩獵,就地取材,以竹筒盛裝白米炊煮而食,漸漸演變成人們熟悉的美食。這日的實作項目,即是讓大家從砍竹子開始製作竹筒飯。

Apyang與Bakun教大家挑選外表青碧、直徑約50元硬幣大小的竹子,削去頂端的枝葉後,輪流手持鋸子截切成一端保有竹節、另端開口的竹筒。看人示範是輕鬆俐落,手無縛雞之力的城市人嘗試之下,始知竹子纖維堅韌,不一會兒便滿頭大汗。

在這座島嶼上,竹子是各個族群皆廣泛運用的常民素材。Bakun趁著空檔,展示過往出草儀式中僅有Truku巫師或祭司才能吹奏、用來引領亡魂返家成為守護靈的獵首笛,更用以薄竹片和細麻繩組成的口簧琴,吹奏了一首追求心儀之人的情歌。

鋸完足夠的竹筒,Apyang領著眾人往山腳下的山蘇田前進,同時娓娓道出Truku族人自南投翻越中央山脈遷徙太魯閣地區,而後又因日治時期集團移住政策搬遷至此的歷史。從曾挖掘出新石器時代玉器製造遺跡的Takaday高台,朝支亞干溪(壽豐溪)眺望,窄細的溪水流至下游部落處突然變寬,有如大樹長出枝枒與樹葉,彷彿深邃的洞穴被打開、受陽光照耀,古名便稱為Rangah Qhuni(打開的樹洞),也是《我長在打開的樹洞》書名的由來。

沿途遇上Truku常用的植物,Apyang便停下解說:比如,能食用的芋頭葉子頂端的「耳朵」是分開的,但經常伴生的有毒姑婆芋,其葉子頂端則為相連。樹豆Sungut伴隨小黑人神話,據說體型迷你的小黑人常攀爬於樹豆之上,便被稱為Msungut。山棕和天祥都叫Tptu,代表天祥是長有許多山棕的地方。血桐、月桃的葉片,則可充當食器。

Apyang曾在書中寫下山蘇的「異化」:山林裡的山蘇外形張狂,常與姑婆芋一同用於搭建獵寮。這個部落獵人偶爾食用的野菜,卻因偶然被平地人視為珍饈,轉而成為部落的經濟作物。Apyang指著附生於樹幹的山蘇,告訴眾人:「這才是山蘇在自然中的原生樣態。」至於眼前山蘇田裡一株株嫩葉被截切販售的植株,則是族人為了便利採收,才集中種於地表。

結束導覽行程,來到耕吧園區,眾人挽袖洗刷稍早鋸下的竹筒,跟著Bakun的示範,逐一填裝洗淨的白米及清水至八分滿,用香蕉葉覆蓋開口,以棉繩綁緊後送入廚房炊煮。

眾人期待的「故事餐桌」時間終於展開。3年前,Apyang與部落青年夥伴成立「阿改玩生活」 ,推廣在地生活體驗。「故事餐桌」環節不只結合食農教育,還融合了部落故事。活動中每一道菜的名稱及設計,更通通來自Apyang書中的文章。

他請大家坐到Truku家庭必有的「三石灶」(象徵著爸爸、媽媽及小孩)旁,來自客家庄鳳林的主廚小七,端出第一道以過貓、秋葵、橘子、紅藜及蜂蜜檸檬醬汁組成的開胃菜「耕吧天光」。返鄉10年的Apyang分享,2017年他與伴侶一起務農,由於耕吧指的是勞動,天光在客語中為破曉、天空之意,那篇文章記錄的,即是他倆一起努力工作並相愛的點滴。

第二道「咖哩火雞」是地瓜、芋頭、玉米筍搭配南瓜醬和洛神蜜餞。Apyang調皮地要大家在蔬食盤中找找火雞在哪裡?原來所謂的咖哩是「Kari」,意指說話、聊天,Truku以Kari搭工寮、養家禽。火雞則來自書中那隻鬧得眾母雞生不出蛋、被抓起時卻總是順受到令他不忍殺死的火雞故事。而大家品嘗入腹的食材,亦是族人飼養雞隻時常用的飼料。

第三道以蒜蓉醬涼拌山蘇及過貓的「下山的山蘇」一上桌,Apyang便臨時抽考大家是否還記得參觀山蘇田時唸的族語Sruhing,並再度進行過貓Rmala的族語教學。

當盛裝在香蕉葉上的燻魚送至桌面,竹棚外下起了夏季午後山區常見的傾盆大雨。Apyang感性敘述這道菜來自〈家的流速,回家或離家的沒語季〉一文。2018年撕裂族群的同婚公投過後,他在社群上出櫃,原本想像父母與自己會像戲劇裡所演的,互訴苦衷淚眼相擁說「怎麼樣你都是我的孩子」,但現實是,父母因信仰而難以接受。

賭氣搬離家門的他,在梅雨季接到父親來電,要他一同去修理被沖壞的雞寮水管。儘管心傷未癒,也不確定父親是否釋懷,Apyang仍去協助父親。「對我來說也是一種療癒,因為無論如何,他還是希望我能回家呀!」他理解到,家庭就是這樣,也如同返鄉後進行的一切,就算和族中長輩有著不一樣的意見,但心的方向或許就如同雞寮旁水圳的淙淙流水,流向並無不同。

書中細膩呈現不少同志身分在部落中的困境,〈愛的豬肉轉圈圈〉敘述一對同性友人決定成婚、殺豬慶祝。親友不好張揚,對於族人的詢問一律找理由搪塞,但分完豬肉、酒酣耳熱後,新人的弟弟搖搖晃晃地抓起卡拉OK的麥克風,真誠地為兩位新郎道賀,眾人也拋開顧慮,一同在幸福泡泡裡歡笑暢飲。

另一篇文章〈Tminum Yaku.編織.我〉中,儘管對編織深感興趣,Apyang卻受限「男子不得碰觸織布機」的傳統,無法學得更深。直到某次訪談一位女性耆老,應其要求協助搬出織布機而深受感動……眾人料想不到,此刻口中咀嚼著的石板烤肉和如織布般繽紛的醬料,不僅僅是原民美食,更包含諸多情感及文化底蘊。

喝過了糯米酒(先以指尖點三滴祭祖靈),以及三石灶上燉了樹薯、紅白蘿蔔及金針花的熱湯,眾人合力完成的竹筒飯也煮熟了。在Apyang眼中,竹筒飯不只是一種食物,也好似一連串人與土地的關係——就像家族中最老的長輩Payi Rabay曾告訴他,做竹筒飯「不只要土地,要竹子,還要有人」。

最後一道菜的靈感來自工寮元素,以涼拌雞絲、水煮蛋及青蔬組成的清口菜「Biyi─彼憶」,和運用山蘇粉染出淡綠色澤的甜點「芋見山蘇」。擔任本次活動特別嘉賓的郭熊與眾人分享,由於他長年研究黑熊,也因此與卓溪的布農族人產生交集、進而猶如家人。一路走來,能以布農之眼看待山林、成為真正的人(minBunun),他誠摯地說:「是卓溪的族人手把手帶著我長大。」

聽Apyang講述殺豬的種種,郭熊深感共鳴,殺豬文化對原住民相當重要,「『人人都有份』這個共享的概念,對當年剛開始接觸部落的我來說是很大的震撼,了解到原來殺豬是這麼有凝聚力的事。」

兩年前《走進布農的山》出版,郭熊特意在卓溪舉辦了一場部落新書發表會,與族人共享他的書寫成果。這樣的盛會當然少不了殺豬,好笑的是,他親手殺豬卻未一刀斃命,讓豬哀叫了兩次,沒見到殺豬現場的耆老還以為他一共殺了兩頭豬。

與眾人一同參與整場走讀,「故事餐桌」將書寫與食物、傳統融合在一起,令郭熊感到十分驚豔。他不禁也構思著,若能將《走進布農的山》化作一道道料理,會呈現出怎樣的風情。

與Apyang本身就是Truku族人不同,郭熊是以外來者的身分進入布農部落,但是兩人同樣在推廣部落產業發展與生態保育的過程中,面臨如何取得族人認同的考驗,這也是郭熊讀Apyang作品時特別心有戚戚焉的部分。郭熊笑著表示:「當耆老會罵你、說你什麼地方做得不好,某種程度上這才是你真正『走進』部落的開始。」

比起居住城市的漢人,原住民與自然相依共生,人與土地的連結也格外緊密。多年累積的經驗,讓郭熊感覺自己像是一個「轉譯者」,不只要傾聽部落的聲音、領會他們的邏輯,同時也要讓部落理解當代科學研究的意義,才能降低因視角不同產生的誤會,達成走向共好的可能。

Apyang則回應,部落裡人與人的關係非常親近,面對許多不同的意見或質疑時,也常會感到疲倦或自我懷疑,「可是,我很喜歡自己在做的事,如果我不做,還有誰會做呢?」如今,他已學會適時放下,並下了一個十分有原住民智慧的註解:「不要忘記生活本身。」

竹棚外的雨不知何時停了,向晚的天空依然透藍,遠方掛著一彎彩虹。對Truku而言,生命的價值在於走過彩虹橋;而彩虹亦是當代社會性別與性向多元群體的象徵,代表希望、驕傲與各種形狀的愛。或許也如這一日,眾人一同以開放的心,以雙手雙腳,以眼睛、鼻子、耳朵、味蕾,認識何謂Truku。●

作者:程廷(Apyang Imiq)

出版:九歌出版社

定價:280元

【內容簡介➤】

作者簡介:程廷(Apyang Imiq)

太魯閣族,生長在花蓮縣萬榮鄉支亞干部落。畢業於台灣大學建築與城鄉研究所,現任社區發展協會理事、部落簡易自來水委員會總幹事、部落會議幹部、部落旅遊體驗公司董事長。曾獲2007、2010、2015、2016、2018、2019、2020台灣原住民族文學獎散文組獎、2020台灣文學獎原住民族漢語散文獎、2020年國藝會創作補助。

作者:郭彥仁(郭熊)

出版:大家出版

定價: 350元

【內容簡介➤】

作者簡介: 郭彥仁(郭熊)

畢業於國立屏東科技大學野生動物保育所。大學時期即跟隨「黑熊媽媽」黃美秀副教授從事野外台灣黑熊生態研究。熱愛山與冒險,從事動物研究多年之後對於山與野生動物有獨特的自我信念,期待在自然之中透過身體經歷與追蹤等待的方式看見野生動物真實樣貌。為了展現信念,尋找野生動物足跡遍及世界各地,包括在中國青海省三江源自然保護區旅行一個月等待雪豹,也曾經為了體驗星野道夫的自然觀獨自前往阿拉斯加荒野拍攝棕熊與美洲黑熊。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

【島讀共同體】完整專題

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量