童書書房》蘑菇底下的異想世界!露斯・克勞斯經典繪本復刻,及其他藝文短訊

【美國兒童文學家露斯・克勞斯經典繪本復刻上市】

■《蘑菇底下的世界》(Everything under a Mushroom)

如果孩子們小到可以住在蘑菇底下,他們會做些什麼有趣的事?美國兒童文學家露斯・克勞斯(Ruth Krauss,1901-1993)的經典繪本《蘑菇底下的世界》最早出版於1973年,近期復刻上市。本書異想天開的描繪蘑菇底下活躍的世界,那裡是孩子們的魔幻舞台。小居民們在此盡情發揮想像、投入遊戲,一會兒笑著假裝自己是小牛,一會兒建立小城鎮、擺攤賣披薩,看著月亮升起,假裝自己是小星星,變成花園裡的花朵,迎接美麗的早晨:

《蘑菇底下的世界》以饒富趣味的韻文讓孩子們玩起角色扮演的遊戲,故事中的語言魔法是一場精采的鬼扯蛋(nonsense),字面上看似毫無道理可言,卻有詩意、童真的想像盈滿其中。那正是吸引孩子投入「我們來假裝吧!」的遊戲樂趣,任誰都會為蘑菇底下繽紛的世界著迷。

克勞斯的作品感性、細膩,對孩童觀察入微,曾與她多次合作的繪本作家桑達克(Maurice Sendak)讚許她為「兒童文學界的巨人」:「露斯・克勞斯打破舊規則,發明新規則,她尊重孩子們天生的野性,將其綻放成詩歌,她極度忠誠於孩子們的真實生命。」

本書繪者瑪戈・托姆斯(Margot Tomes)為美國藝術家及童書插畫家,她的圖畫優雅靈巧,和煦如暖陽,為孩子們搭建出嬉戲玩耍的小天地,讓孩子們安身其中,自由自在、無拘無束,盡情暢快的假裝。

■《向後退的一天》(The Backward Day)

故事中的小男孩早晨起床時對自己說,「今天向後退。」想像一下,一整天從開始到結束,你的時間都是倒退的:當你起床,你會先穿上大衣,然後穿上襯衫和褲子,最後穿上內衣。你會倒著走下樓梯,倒著在桌邊坐下。早晨,父母向你打招呼,你會說「晚安」。這個奇思妙想的故事有趣之處在於,善解人意的父母和妹妹一起投入了男孩的遊戲,而非一味糾正他。然而,向後退的時間會持續多久呢?故事後半段,聰明的小男孩反轉了他對整個家庭施加的魔法,一切恢復正常。

近期復刻上市的經典繪本《向後退的一天》,最早出版於1950年,為克勞斯與凱迪克榮譽獎得主馬克・西蒙特(Marc Simont)共同創作作品。該年得獎的《快樂的一天》(The Happy Day)亦是兩人合作的經典繪本。

【繪本出版新訊】

■法國

面臨21世紀氣候變遷挑戰,法國Albin Michel出版社推出Ronces書系,為3歲以上的兒童提供迫切需要的新故事——生態故事,強調人類和動植物共存的重要性。該書系邀請安古蘭漫畫獎及波隆那拉加茲獎得主莫侯(Jérémie Moreau)擔任書系總監,他表示:「在孩子的生命中,生態往往被簡化為對大自然的保護。人類只是眾多物種之一,為了生存必須學會與其他生命建立連結。若以法國哲學家、人類學家與社會學家布魯諾・拉圖(Bruno Latour)的話來說,我希望現在的孩子們渴望成為地球人,就像他們渴望成為公主或超人一樣。」

Ronces系列剛上市的《奧夫人的孩子們》(Les Enfants de Madame Ô),故事描述小男孩羅南長大了,比起跟妹妹熙朵一起玩,他更喜歡和其他大孩子一起跳瀑布。「去別的地方玩吧!」羅南喊道,「不然我就把妳這塊破布扔進水裡!」

傷心的熙朵低聲對她的絨毛松鼠玩偶「腰果」(Cajou)說,「別哭,你不是一塊破布。」她看見一隻藍色蜻蜓在燈芯草上擺動,牠尾巴像仙女的魔杖般搖晃,眼睛像寶石般的看著熙朵。熙朵決定跟著蜻蜓走,但她一靠近,蜻蜓就飛走了,熙朵跟著牠,遠方的戲水聲逐漸消失。

熙朵從一塊石頭跳到另一塊石頭,不小心失去平衡,「腰果」也掉進水裡,在溪石間打轉,被湍急的溪水帶走了。夜幕降臨,森林裡樹木像暗夜中的野獸,不停在熙朵的周圍移動。一位身形高大的女士坐在水邊,她名叫奧夫人,森林裡的野獸都是奧夫人的孩子……

這則奇幻的生態故事滿足了孩子們對非人類生命的認同,孩子們渴望與大自然聯繫的需求。故事作者卡瓦林(Jean-Christophe Cavallin)於法國艾克斯−馬賽大學(Aix-Marseille)教授現代文學並創建「生態詩學和文學創作」課程;繪圖作者莫侯為漫畫家、動畫電影角色設計師、插畫家。他是2018年安古蘭漫畫節金獸獎(Le Fauve d’or)得主,作品《黑豹的演講》(Le Discours de la Panthère)獲頒2021年波隆那拉加茲獎青年漫畫首獎。

《奧夫人的孩子們》大膽開明的故事搭配溫和有力的繪圖,讓孩子透過閱讀感受野生自然的奧祕,對動植物產生興趣,重新賦予森林和河流無限魅力。在面對生態焦慮時,是讓人充滿希望與溫柔的生態神話及童話故事。

Ronces系列第一本書《華倫的房間》(La chambre de Warren)是莫侯的首部繪本。故事描述森林中的潘神(自然之神)不再唱歌了,世界變得相當可怕,動物們全都來到男孩華倫的房間避難。華倫到底該怎麼辦才好?他該怎麼做才能讓森林再度恢復生息?繪本結合童話與神話,故事和圖畫都別出心裁,是充滿想像的環境寓言。故事貼近兒童心理,純粹、雋永,圖畫魔幻、瑰麗,如泉水般湧現無盡的生之氣息,亦是一曲美麗新世界的牧羊人之歌。

■瑞典

瑞典繪本《都是我的!》(瑞典文版MiN!/英文版Mine! A story of not sharing)出版後備受各國好評,故事描述有一天莎莉的朋友尼可來家裡玩,但莎莉不想讓尼可碰她的松鼠玩偶、她的火車、她的停車場。媽媽說,莎莉,那妳就把不想分享的東西全都放進衣櫃裡。於是,莎莉把她的足球、雪橇、桌椅、床鋪、檯燈、咖啡機、馬桶……甚至連媽媽都放進了衣櫃!可見莎莉多麼不想跟人分享。

繪本透過新鮮趣味又誇飾的方式說故事,表明人想要獨佔所有喜歡的東西將會多麼的瘋狂,或許嘗試分享可能還容易一些。

故事作者克拉拉・佩爾森(Klara Persson)為插畫家及平面設計師,是少數獲林格倫紀念文學獎(ALMA)提名的瑞典作家,且兩度獲得瑞典奧古斯特文學獎提名。她認為兒童文學是文字與圖像的完美結合,透過繪本不斷實驗講故事的新方式。繪圖作者夏洛特・拉梅爾(Charlotte Ramel)為瑞典著名插畫家,1988年起為兒童及青少年書籍繪製插圖,2007年她被授予艾莎・貝斯寇(Elsa Beskow)獎章,評審讚許:「拉梅爾豐富了圖畫書的世界,20年來,她與許多著名瑞典作家合作,展現了她的藝術才華。」

拉梅爾的繪圖技巧精湛,她可以依據不同類型的故事和故事張力來作畫。她的圖像樂趣無窮,溫柔且令人感到愉悅,角色動作和諧又能激發想像。在視覺上的歡樂和嬉戲中,她認可孩子,賦予孩子建造屬於自己的世界、自己的生活,並將孩子置於中心。《都是我的!》入選2023年德國白烏鴉獎(White Ravens Award),美國學校圖書館期刊(SLJ)評選為年度最令人驚訝的非傳統兒童讀物,近期更被《紐約時報》選為學齡前幼兒最佳讀物之一,激賞繪本的幽默感。

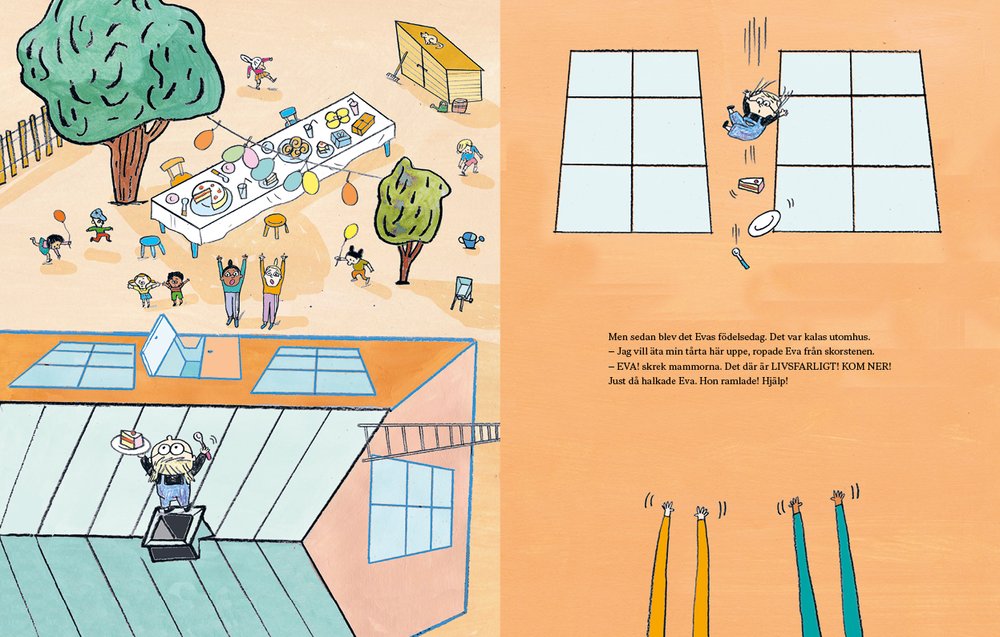

系列第二本《爬上高峰》(Högst upp),嬰兒伊娃從小就會攀爬:她從媽媽的肚子走了出來,眨眨眼,爬進媽媽的懷裡。媽媽還來不及拍拍伊娃的臉頰,她就爬上了小桌子。哇!進展得飛快,到底發生了什麼事?回家後,媽媽把伊娃放在搖籃裡,伊娃立刻爬上枕頭上方的吊飾,像空中飛人一樣來回擺動。

媽媽們驚訝地互看了一眼,「這真的是嬰兒會做的事嗎?」「我們把她放在毯子上。」然後,她們望向花園,仰望天空,當她們再度把目光轉向伊娃,毯子空了,窗桿上傳來輕輕的敲擊聲。伊娃一歲時,她爬上一座馬的雕像;兩歲時,她爬上商店外的招牌;長大後,伊娃成為登山運動員,但她只花幾個月就爬遍全世界的高山。

繪本以幽默、俏皮又溫暖的方式,講述孩子如何運用自己的能力,做自己最擅長的事。佩爾森的故事一如既往,簡潔有力,拉梅爾的插圖更強化了故事的張力。繪本蘊含豐富的想像力,邀請讀者跟隨伊娃踏上一段奇妙的高空之旅,透過孩子的視角,虛幻也變得真實。

即將出版的第三本書《再見又再見》(Hejdå igen),描述尼可一直在莎莉家玩耍,但媽媽認為該是說再見的時候了:

叮咚!叮咚!叮咚!當孩子玩得正開心的時候,要他們說「再見」並不容易啊。這次,兩位作者再度透過異想天開的繪本,成功展現了孩童日常生活的荒誕與幽默,令人莞爾。●

威廉華威克警探 I:初生之犢

威廉華威克警探 I:初生之犢

童書評》從視覺、編排到設定都充滿巧思的百科繪本:地球人與不可思議的地球大小事

如果你是恰巧有機會拜訪地球的外星人,你會對哪些事情感到好奇?假設你想跟同伴分享所見所聞,你會選擇記錄哪些人事物?為什麼選擇記下這些訊息?你會怎麼記錄?整個地球這麼廣大,稀奇古怪的事情那麼多,到底要記錄些什麼才最有代表性?想想,這真是個不太容易的任務呢。

這本《地球人與不可思議的地球大小事:最有梗的地球人生存圖解說明書》,正選擇了「星際遠征研究報告」的設定,不僅製造出「外星人究竟會報導些什麼」的期待感,自成一格的編排方式,也為它打造出有別於一般百科類型繪本的模樣。

陳述資訊的百科類型繪本相當常見,但多半以特定主題為切入點,例如分享各地節慶的《出發吧!環遊世界50個節日慶典》,與飲食相關的《世界的餐桌歡迎你》、《好想吃一口:餐桌上的世界地圖》。介紹色彩的《世界最美的色彩書》採取一個跨頁談一個概念的形式,有些書則搭配地圖或年表,例如《小翻頁大發現:我的環遊世界大發現》透過小翻頁的機關設計,精簡點出圖像所代表的意涵。

那麼,這本《地球人與不可思議的地球大小事:最有梗的地球人生存圖解說明書》有什麼不同之處呢?

➤兒童也能有趣讀的「研究報告書」

首先是它的架構和書寫方式。它從地球開始,一共分為陸地和水、地球上的生命、智人、人體的結構、地球人的生存、女性與男性、兩性關係、地球上的孩子、皮膚、眼睛……等23個小節,每個小節約占一至三頁左右,由地球整體慢慢推進到生物個體,營造如漏斗般聚縮的層次感。

作者伊娃.索拉什(Ewa Solarz)將本書定位為一份「研究報告書」,書中呈現的是偏向統計數據的綜合資訊,能幫助讀者針對個別項目獲得大略的理解。每個小節都劃分成幾個細項,例如在「地球上的孩子」一頁半的篇幅中,談到了孕期長短、生育數量、新生兒的體型、照護責任歸屬、孩子獨立離家等。

閱讀的同時,讀者不妨一邊分析該小節談論了哪些重點,一邊想想如果是你,會在各個小節中放入什麼?哪些內容沒被作者放進來?或者你想瞭解更多的部分是什麼?當作自己閱讀後的延伸!

雖然以通盤的角度來解析人類,不過,索拉什並非打算讓讀者認為人類是一個從頭到尾都差不多的群體。她會提出一些反例或特例,以及人類過去與現在想法上的變化,來展現人類對同一事物的分歧和觀念的變動。

譬如在「皮膚」一節裡,索拉什便提到紋身在不同文化的象徵意義,而在「右撇子跟左撇子」中,也可以讀到古代印加人跟中世紀的歐洲人對左撇子賦予截然不同的待遇。這些小節的標題雖然看起來主要圍繞在生理面向上,但內容上並沒有讓社會文化的影響缺席。

另外,從字裡行間也可以發現,以前視為理所當然的事情,因為當今對未知事物的認識、思想的進步、科技的發展等原因而有了不一樣的觀點,或許往好的方向發展,卻也可能產生新的問題。例如因為對體重的不滿意而罹患與飲食相關的心理疾病;年輕人的眼睛因為長時間看螢幕而過度負荷等等。

➤反映人類的不獨特

第二個特別之處是,作者並沒有特別將人類與動物區分開來,而是混雜在一起談論。例如在婚姻、生育、衛生、壽命等小節中,都可以看見動物與人類相似或有著極大差異之處。這樣的書寫方式,不只讓讀者有機會理解人類與動物之間的異同,更隱約透露一個重要的訊息:人類並不像自以為的無所不能。

在開頭的「地球」這個小節中,索拉什以「地球是宇宙邊緣一顆不起眼的行星。它的居民──地球人,深信自己是獨特的。」拉開序幕,當中的「不起眼」和「獨特」,是一組很有意思的對比,再加上作者後續的敘述,雖然不帶特定的價值判斷,但無一不在反映人類在整個宇宙中的渺小,以及隱含其中的謙卑反思。

在「地球上的生命」這一節裡,索拉什羅列了幾項生物量的比較結果。跟占比最多的植物相比,人類當然是遠遠不及(82%對0.01%),即使跟真菌、魚類,甚至是病毒相比,人類也全都舉白旗投降。

而在「地球人的生存」一節中,人類的脆弱更再度藉由與其他動物的比較被突顯出來。比如我們非常仰賴氧氣和水分,對溫度的調節能力相對也沒那麼好。

雖然人類為了順利生存,確實付出了各種努力,但也必須意識到,我們在地球上的份量其實非常微不足道。這個內涵也與最後的結語「寫在最後的事實」互相呼應,值得深思並付出實際行動。

➤賞心悅目的圖表輔助

本書的最後一項特別之處是它的視覺呈現。如同書名副標提到的,它以圖解作為說明,內文皆採取一段文字描述搭配一幅圖像的形式。文和圖如同條列式的組合,確實頗有幾分報告書的架勢。

不過繪者羅伯特.查伊卡(Robert Czajka)並非單純使用無趣的折線圖、圓餅圖或長條圖,而是採取大量並列的圖像,並將資訊轉化為各種別出心裁的圖表,提供了一目瞭然的圖像輔助。

查伊卡的詮釋出色且幽默,獨特的創意讓人看了會心一笑,佩服他的神來一筆。他在用色方面也獨具特色,全書以紅、黃、藍三個顏色為主,再搭配黑色與少許綠色和淺藍色點綴。集中的色彩運用,加上隨筆速寫般的風格,不只讓本書擁有不同於一般知識類百科繪本的樣貌,也讓人帶著雀躍的心情在這些篇章中遊走,探索並重新認識這個地球上所有與我們有關的大小事。●

Ziemianie

作者:伊娃.索拉什(Ewa Solarz)

繪者:羅伯特.查伊卡(Robert Czajka)

譯者:陳音卉

出版:親子天下

定價:500元

【內容簡介➤】

作者簡介:伊娃.索拉什

藝術史學家、教育展覽獨立策展人、兒童與青少年書籍作者。她以《D.E.S.I.G.N.》一書出道,該書被翻譯成 14 種語言。曾獲許多國際獎項獲獎及提名,像是兩度榮獲 IBBY 波蘭分會「年度圖書」獎、多次榮獲 Must Have 羅茲設計節徽章。現在是室內設計雜誌網站的記者與主編,致力於推廣波蘭文化、藝術和設計。

其他著作有《我將一切視為藝術》、《波蘭設計圖解入門》、《設計圖解入門:25位插畫家的100件創作》、《波蘭文化入門》、《現代先生——色彩繽紛》(以上為暫譯)。

繪者簡介:羅伯特.查伊卡

畫家、平面藝術家、插畫家,他也為兒童設計玩具。曾獲IBBY波蘭2018年度插圖和圖像圖書獎、歐洲設計獎金獎。目前在波蘭首都華沙生活。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量