從星盤讀呂赫若.處女座》天秤星群 : 生於罅隙的淒美夜曲

選修臺灣小說課程時,「誰最帥」是課餘常出現的話題之一,不只女同學熱烈地為自己心目中的男神辯駁,男同學也爭先恐後提出來自男性視角的意見。極為主觀的「美貌」當然無法取得共識,但是無論如何候選名單裡,大家一定不會忘記呂赫若───這位出生於日本時代,50年代於石碇山區被毒蛇咬死,就此消失人間的小說家。

較之小說與劇本,被後世譽為「臺灣第一才子」的呂赫若,在當時最吸睛的藝術表現應可說是聲樂表演了。為呂赫若翻譯小說、同為白色恐怖受難者的林至潔這麼描述他在中山堂的演出:「我記得當時有許多女同學就像現在的新新人類一樣,一看到他就尖叫,哇!哇!叫著好英俊喔!好帥喔!當時我還小,看到堂姐眼眸閃亮,一副仰慕呂赫若的樣子……」

為偶像痴迷也是不分世代的共同現象吧,呂赫若的翩翩風采與離奇身逝,也引起後世的好奇。客家電視台2018年播出的電視劇「臺北歌手」,以他的小說與日記為基礎,結合舞台劇的表演形式,虛實交錯地呈現呂赫若的生平,也獲得了金鐘獎的肯定。到底呂赫若的迷人魅力由何而來 ? 今天跟著小偵探一起看看,他的星盤裡隱藏著什麼故事吧。

➤太陽處女月亮天秤,思考細膩,追求和諧,創作被深埋老家荔枝園

女人真是妖魔。生活中如果到處都看到雙美的影子,則會奇妙地被她的愛情所牽絆住,而導致心靈崩潰。由於他害怕這種事發生,一直離她遠遠地。

──呂赫若,〈女人的命運〉

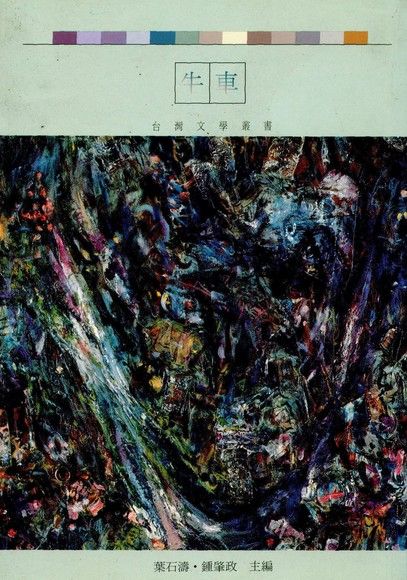

呂赫若,本名呂石堆,出生於1914年8月25日,臺中州豐原郡潭子庄的校栗林村。他畢業於臺中師範學校,1935年發表最為後世所知的作品〈牛車〉,持續創作小說。1939年為了學習聲樂,舉家遷至東京,同時也開始創作劇本。1942年他在太平洋戰爭爆發前夕搭船返鄉,先後擔任過高中教師與新聞記者,也與文藝人士籌組厚生演劇研究會,活躍於藝文界。

呂赫若,本名呂石堆,出生於1914年8月25日,臺中州豐原郡潭子庄的校栗林村。他畢業於臺中師範學校,1935年發表最為後世所知的作品〈牛車〉,持續創作小說。1939年為了學習聲樂,舉家遷至東京,同時也開始創作劇本。1942年他在太平洋戰爭爆發前夕搭船返鄉,先後擔任過高中教師與新聞記者,也與文藝人士籌組厚生演劇研究會,活躍於藝文界。

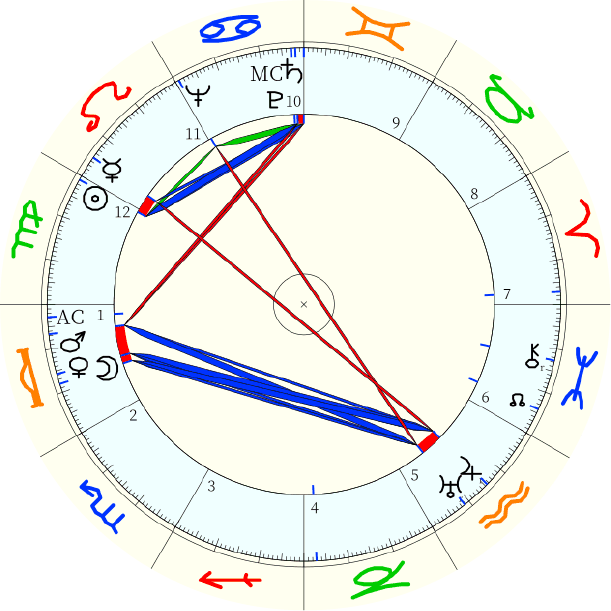

點看星盤,我們可以發現呂赫若太陽星座落在處女,月亮星座落在天秤。

由水星守護的處女座,有多位對應的神話原型,其一便是掌管農業與穀物女神狄蜜特(Demeter),象徵農忙後的豐收,並能淨化篩選不同作物,人們只要望見天上的室女星系,便知曉秋收時節來臨。土象的處女座思維細緻,善於縝密分析,具有追求盡善完美的性格特質。由金星守護的天秤座,對應的是衡量人世善惡的正義女神阿斯特賴亞(Astraia)持有之天秤,正如這個物質的象徵,風象的天秤擁有協調與權謀的社交能力,意圖追求和諧之美,就像兩端的秤盤,平衡「關係」之於他們十分重要。

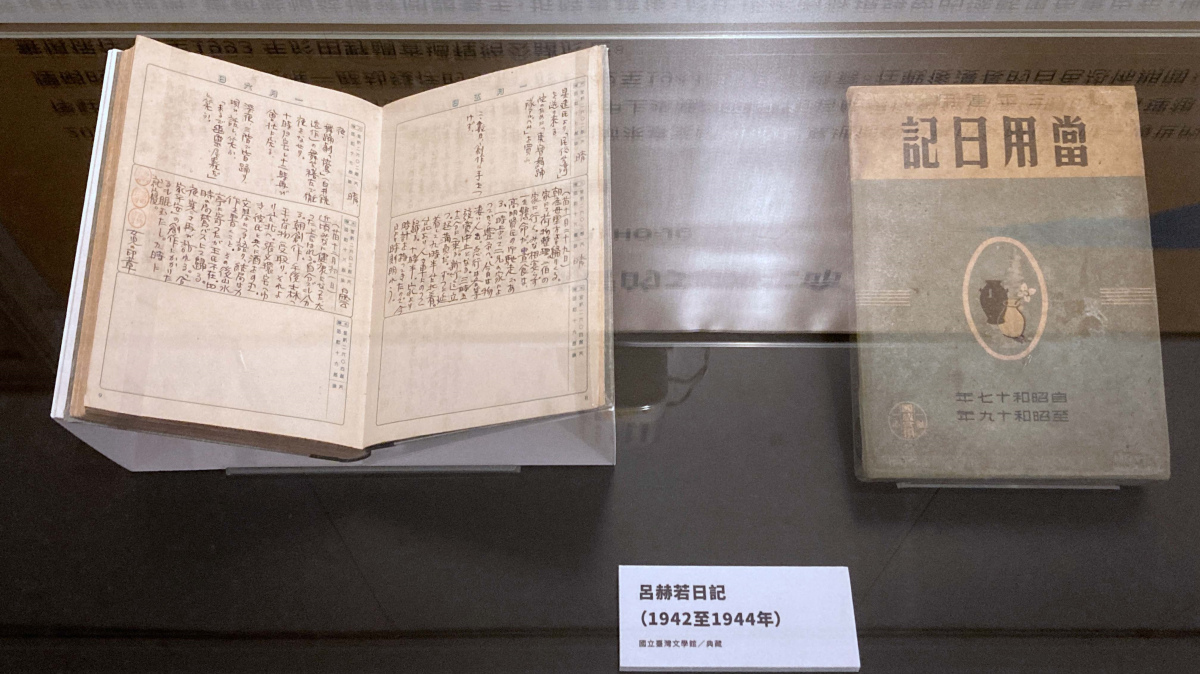

參與地下組織的呂赫若消失蹤跡後,擔憂的家屬焚毀多數資料,僅將部分手稿、創作與一冊日記深埋老家荔枝園中,近年陸續出土。我們可以看見,呂赫若在日記裡以娟秀的日文字跡,紀錄家庭生活、更記錄了對於自我的喟嘆與激勵,呼應著處女座向內省思的慣習。

而在小說作品中不斷出現的主題、對女性角色的描摹方式,甚至是人生旅程中的婚外伴侶,在在都呼應著呂赫若星盤裡,包含月亮在內的天秤星群能量。

➤金星天秤,強勢陰性能量,早期摸索技法,善寫女性,鮮少流露對女性的深刻觀點

太平洋戰爭爆發前(1942年前)的呂赫若完成許多描摹女性的作品,如〈婚約奇談〉、〈前途手記〉、〈女人命運〉、〈藍衣少女〉等等。對照日記,此時的他仍在摸索技法,時常出現對作品不甚滿意、追求藝術的自省自勉。此時的作品除了情節較為青澀,我們也可以發現女性角色的共通性──無法追求自我想望,無法擺脫的宿命──「馬克思女孩」逃離非自願婚約束縛、未明妾身乞求懷孕的悲慘際遇、不敵金錢的愛情墜入賣身維生的現實結局。

希臘時期,神祇透過行星傳遞信息給芸芸眾生。金星是女神阿芙羅黛蒂(Aphrodite,羅馬名為維納斯Venus)的信使,由金星守護的天秤,猶如定居於金星城邦之中,自然地散發迷人的優雅氣質,追求愉悅,流暢展現金星的強勢力量(「入廟」,domicile)。

| 入廟(domicile):在古典占星的定義中有數種行星力量的判定方式,入廟便是其一,可將之理解為我們 待在本國或住家中,可依己意應對外來訪客,較易掌握隱而未宣的集體共識。 入廟行星擁有強勢的行星能量,自主性高並且充滿活力。例如金星落在天秤與金牛皆為金星入廟。 |

不論是嫻靜貞淑,或是「擁有一股女性的魅力時而展現出妖婦般的美貌」,關注女性的呂赫若筆下女子無不美麗,皮膚白皙,身材豐滿。交遊廣闊的他,現實生活也與不少異性結為知己。除了創作,執著於聲音表現的他,日記中也留有許多發聲的練習紀錄,對照子女記憶裏對於父親的歌聲記憶,呼應著金星的鮮明特質與陰性色彩。

金星天秤的呂赫若,思索始終徘徊於傳統與近代、現實與藝術這些二元命題。彷彿前後篇的〈春的呢喃〉與〈田園與女人〉,作品中的三位女性也出現了在出身階級、教育背景、藝術陶冶和城鄉經驗上,兩兩成組的對比形象。

但是這些女性真正想望為何?若將上述作品與同時期由男性視角出發的〈逃跑的男人〉相互對照,會發現「我」望見的女性形象,乃是哺乳的母親,或者無知無表情、不能「令人很滿意的女人」,一不聽話便會遭遇憤怒男性的踹腳對待。呂赫若小說中的男性總裹著重層繚繞的思辨卻又曖昧不明,文字間鮮少直接流露情感。看似被關注的女性婚戀主題,僅是應證萬惡體制的舞台背景,而似乎是小說主角的女性,其實只有服膺於男人或宿命的選項。女性與婚戀關係最終只作為他者,為的是映射出「我」/男性的生存姿態與存在困境。

➤火星天秤,折衝未果的爆裂:突然成為「呂匪」,加入左翼

➤火星天秤,折衝未果的爆裂:突然成為「呂匪」,加入左翼

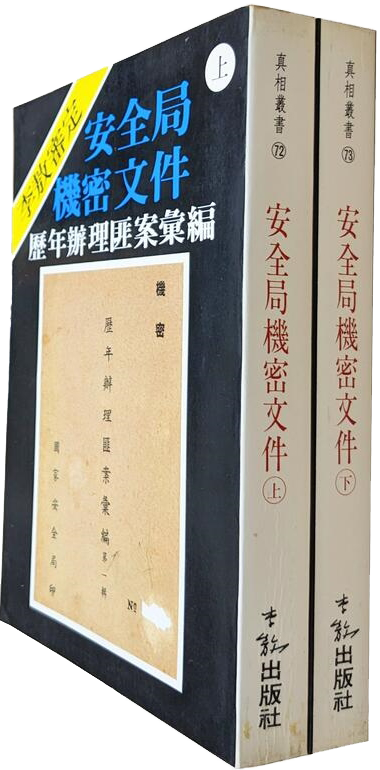

……1950年7月上旬,再派呂赫若至香港,由林良材見古中委,請示工作方針,呂匪往返均乘大武崙走私船,同年8月下旬回台。……古匪並曾與呂匪約定於1950年11月20日,在鹿窟光明寺會晤,但屆時並未前來……

──《安全局機密文件:歷年辦理匪案彙編》

時代巨輪飛快地前進,呂赫若的寫作技巧逐漸純熟,他以刻劃封建社會的家族悲劇〈財子壽〉獲得第一屆「臺灣文學賞」,但隨著日益激烈的戰況,多數文學雜誌出版與音樂表演活動被迫停止,不久,喪失心靈寄託的呂赫若便迎來了終戰,成為跨越語言的一代。1946年他開始以中文發表小說,翌年發表於二二八事件前夕的〈冬夜〉,成為他遺留世間的最後一部小說。

呂赫若於太平洋戰爭前後左翼色彩的濃淡變化──究竟何時開始左傾,左傾程度為何──成為研究者莫衷一是的爭論焦點。背後的關鍵問題應該都是想理解,為何他會投入絲毫不具天秤特質的反抗運動,走上人生終章?

在呂赫若的星盤上,我們可以看見火星與金星相距不遠,同落天秤。象徵戰鬥、勇氣與力量的火星落在守護星座的對宮天秤,有如異鄉人的火星,可能感覺孤寂或萌生敵意。慣於維持優雅形象及和諧日常的火天秤,不停權衡、不願顧此失彼,火星的無畏能量因而淤塞,無論內心是否躁動,我們極少看見悠然自若的他們,於社交場合爆露青筋的盛怒舉止或情緒。

只是,流動的情緒並非全然惡事,如同看似無力的落陷(detriment)位置,都可能為我們帶來強勁的動能。追求平衡的天秤,當秤盤歪斜到了極限,驟然噴發的行動也可能是出乎人們意料之外的。

匍匐於日治時期的呂赫若也是待望黎明的吧,不過殘酷現實依舊黯淡無光,奔流而出的不滿使他加入了地下黨,以實際作為衝撞不合理的體制,但在《光明報》遭當局破獲、臺共組織陸續瓦解之後,不得不輾轉逃往石碇山區的「鹿窟基地」,最終遭遇蛇嚙,離開人世。

當奮起的火星與象徵逆反的天王星相互連結,形成相位,可能帶來為人道議題奮鬥的積極能量,也可能因為果決行動,觸發突然而戲劇化的意外事件。呂赫若星盤裡緊密連結的火天相位,似也指向了他連串的人生抉擇與不幸悲劇。

| 落陷(detriment):相較於入廟,是古典占星較晚期才出現的定義。位於廟位的對面星座,落陷就像我們流浪異國或財產淪落他人手中,在古代也有放逐與流亡之意。雖具有對立或相反的涵義、無法完整且流暢發揮該行星的能量,但絕非衰弱無力的配置。例如金星落在牡羊與天蠍即為落陷位。 |

➤天王星的渴望

卅日,病勢稍微好轉,睡的時間也較長了。他告訴我說,睡時時常做夢,做的夢是五一勞動節、七一建黨、八一建軍節等的慶祝大會和大遊行的熱鬧情形。

──「劉學坤撰關於同志遇難的報告」,國防部軍事情報局檔案

1781年被發現的天王星,自轉方式極為奇特,天文學家以希臘神祇烏拉諾斯(Ouranus)為之命名,在占星學中,與冥王星、海王星並稱三王星,是象徵世代風貌的行星。萬物初始一片混沌,大地之母蓋婭誕生後,生產高山大海,也生產了天空之神烏拉諾斯。他與蓋婭同眠,生下許多奇特孩子,烏拉諾斯不喜歡他們,將他們推回蓋婭的子宮,看見傷心的母親,小兒子克羅諾斯(Cronus)挺身而出,割下烏拉諾斯的性器官拋入海中,濺起層層泡沫,阿弗羅黛蒂於是誕生。

在源初神話中,瓦解框架的烏拉諾斯與渴求結構的克羅諾斯,象徵天王星與土星矛盾拮抗卻又緊密相連的關係。恰如慣於省思出身階級的呂赫若,星盤中連結天秤星群的天王星變革能量,他那些描繪封建體制之惡的作品,也隱藏了內在的天王星,電光石火般的夢境。

出現在我們星盤上的星群,指向的都是此生的重要命題。天秤星群帶來了以二元姿態盤桓縈繞的意念,我們能在呂赫若令眾家評論言人人殊的文字中,感受到他埋藏心頭的拉扯,以及與世代作家相同,自然散發的人道關懷,相對進步的思考;也能在他「大男人主義」的生命故事裏,理解一切並不總是善惡分明,非左即右的對立。模糊不明卻又真實無比的人性為我們帶來的,是更深刻的生命體悟。

在呂赫若110歲誕辰將屆的今年,他的日記原件終於修復完成,關於他的討論從未停歇。呂赫若的謎樣人生有如劃過夜空的彗星,閃爍的靈魂形跡令人難忘,留予後世無限的懷想。●

【參考資料】

- 《安全局機密文件:歷年辦理匪案彙編》,李敖出版,1991。

- 《呂赫若小說全集》,聯合文學,1995。

- 《呂赫若作品研究》,聯合文學,1997。

- 《呂赫若日記》,鍾瑞芳譯,臺灣文學館,2005。

- 《臺灣現當代作家研究資料彙編─呂赫若》,臺灣文學館,2011。

- 《黯到盡處,看見光:臺中政治受難者暨相關人士口訪紀錄.謎樣的遺憾拼圖─呂赫若》,臺中市文化局,2016。

- 《奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代》,垂水千惠,劉娟譯,臺大出版中心,2020。

- 國家檔案管理局藏「國防部軍事情報局檔案」,檔號:AA05050100C/0042/0410.9/75295023。

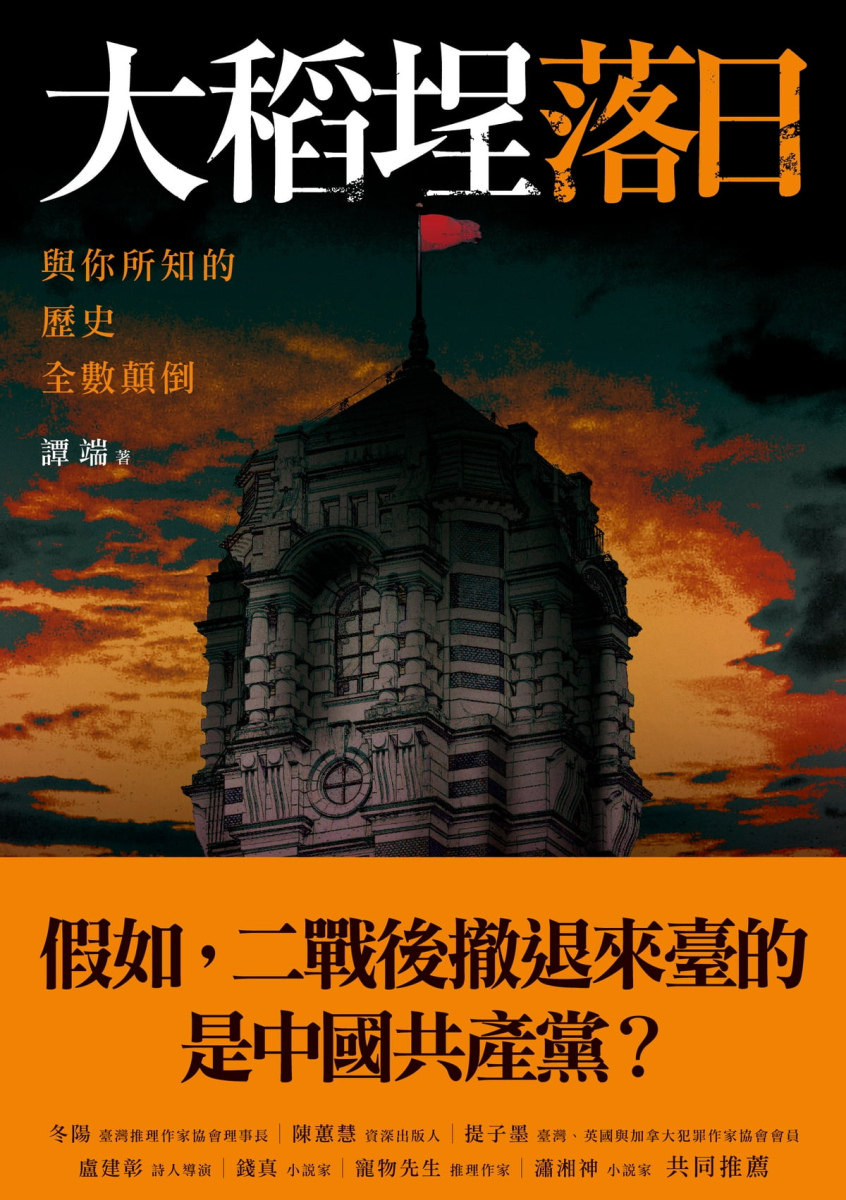

大稻埕落日

大稻埕落日

OB短評》#485聆聽動物與植物的極品好書懶人包

●你的臉

니 얼굴

鄭恩惠(정은혜)著,黃薇之譯,日出出版,480元

推薦原因: 議 樂

上帝關了一扇門,就開了一扇窗。本書直接把作者的畫作和文字秀出來,原汁原味呈現唐氏症患者的內心世界,沒有多餘的解釋,反而更令人讚嘆而震撼。如何編一本關於所謂「弱勢」的書?《你的臉》是極好的示範。【內容簡介➤】

●有限與無限的遊戲

從遊戲與變幻透視人生

Finite and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility

詹姆斯.卡斯(James P. Carse)著,葉家興譯,大塊文化,320元

推薦原因: 議

人人皆玩家的今天,再回頭看這本1986年的遊戲理論,別有隔代遺傳的幽默。作者提出有限/無限這組概念來思考遊戲:前者在框架內你爭我奪,競逐成功,後者追隨熱情,創造力無遠弗屆。長遠之計當然是後者,但時下的教育卻是另一回事。【內容簡介➤】

●人類沒有很懂我

犬貓行為獸醫師帶你醫病也療心

Finite and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility

李羚榛(小羊醫師)著,寶瓶文化,360元

推薦原因: 知 議 實 樂 益

本書獨特可喜之處,在於對待毛孩一如對待孩童,令人感動也令人深思。人與獸的界線到底在哪裡?動物伴侶是人還是獸?這樣劃分是不是還有意義?我們又該如何面對另一個物種?歡迎來到眾生平等的新世界。【內容簡介➤】

●沒有規則的競賽

阿富汗屢遭阻斷,卻仍不斷展開的歷史

Games Without Rules: The Often Interrupted History of Afghanistan

塔米・安薩里(Tamim Ansary)著,苑默文譯,廣場出版,650元

推薦原因: 知 議 樂

沒有規則只是因為外人不明白潛在的默契與不成文的規則。阿富汗出身的作者走進宛如拼圖的阿富汗,以本地歷史文化脈絡為指示筆,指出每一片圖塊之間隱隱的邊線、輪廓,梳理出它們之間緊連又獨立的關係。在他的解析中,塔利班並未一開始便以恐怖份子的形象登場,而是數個傳統部落的勢力。讓你我如此的局外人有機會從中亞自身的舞臺結構與內部搬演,重新理解影響今日世界情勢的關鍵問題。【內容簡介➤】

●一九一一,台北全滅

台灣百年治水事業的起點及你不可不知的重大水利故事

林煒舒著,網路與書出版,450元

推薦原因: 知 議 樂

這部縱觀台灣水利史的重要作品,資料詳實,行文可親,看進去了,甚至有欲罷不能之感。從早年的風災水災,到如今的河濱公園,我們身邊的河川忽然都有了身世。你怎麼可以不珍惜呢?【內容簡介➤】

●雲端封建時代

串流平台與社群媒體背後的經濟學

Technofeudalism: What Killed Capitalism

雅尼斯.瓦魯法克斯(Yanis Varoufakis)著,許瑞宋譯,衛城出版,480元

推薦原因: 知 思 議 樂

當所有人都在試圖破解流量密碼時,作者卻狠狠敲響了警鐘:雲端經濟已經不再是資本主義,而是讓你更無法翻身的科技封建主義;你的每一次點擊,都讓你成為科技巨擘最忠誠的奴隸。這是闇黑的前景,也是深沉的提醒。#黃仁勳們【內容簡介➤】

●那些植物教我,關於活著的事

春花媽與藥輪植物的人生對話與冥想練習

春花媽著,朱疋繪,日出出版,520元

推薦原因: 思 議 實 樂

一般認為動物高於植物,這本植物溝通書卻顛覆了這樣的等級觀:植物不只形塑了環境,供養我們,陪伴我們,甚至還會對你進行靈魂拷問,讓人不知道說什麼才好。一本打開你的頻寬,幫你接通植物腦波的消暑涼伴。【內容簡介➤】

●世紀風華

阿里山陳清祥百年足跡畫輯

陳月霞、陳清祥著,自費出版,1200元

推薦原因: 樂

一輩子的林務局技工,以近百高齡畫出他的深山見聞,寫記憶裡的生,女兒則以文字記下林業生活的點點滴滴。這部獨特、深情而老當益壯的畫展專輯,是個人的,家族的,林業的,也是阿里山的。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量