漫評》吉米.罕醉克斯 X 墨必斯的交融體驗:《印加石》與〈Little Wing〉

Well she's walking through the clouds

With a circus mind that's running round

Butterflies and zebras

And moonbeams and fairy tales

That's all she ever thinks about

Riding with the wind.When I'm sad, she comes to me

With a thousand smiles, she gives to me free

It's alright she says it's alright

Take anything you want from me, anything

Anything.Fly on little wing,

Yeah yeah, yeah, little wing

這是搖滾樂傳奇吉他手Jimi Hendrix的名曲之一〈Little Wing〉。說是名曲,在他眾多經典中,知名度可能相對有限,大概就是可以用來區分是聽熱鬧或聽門道的鑑定曲(至於是否為死忠鐵粉的鑑別,則另有指定曲目)。

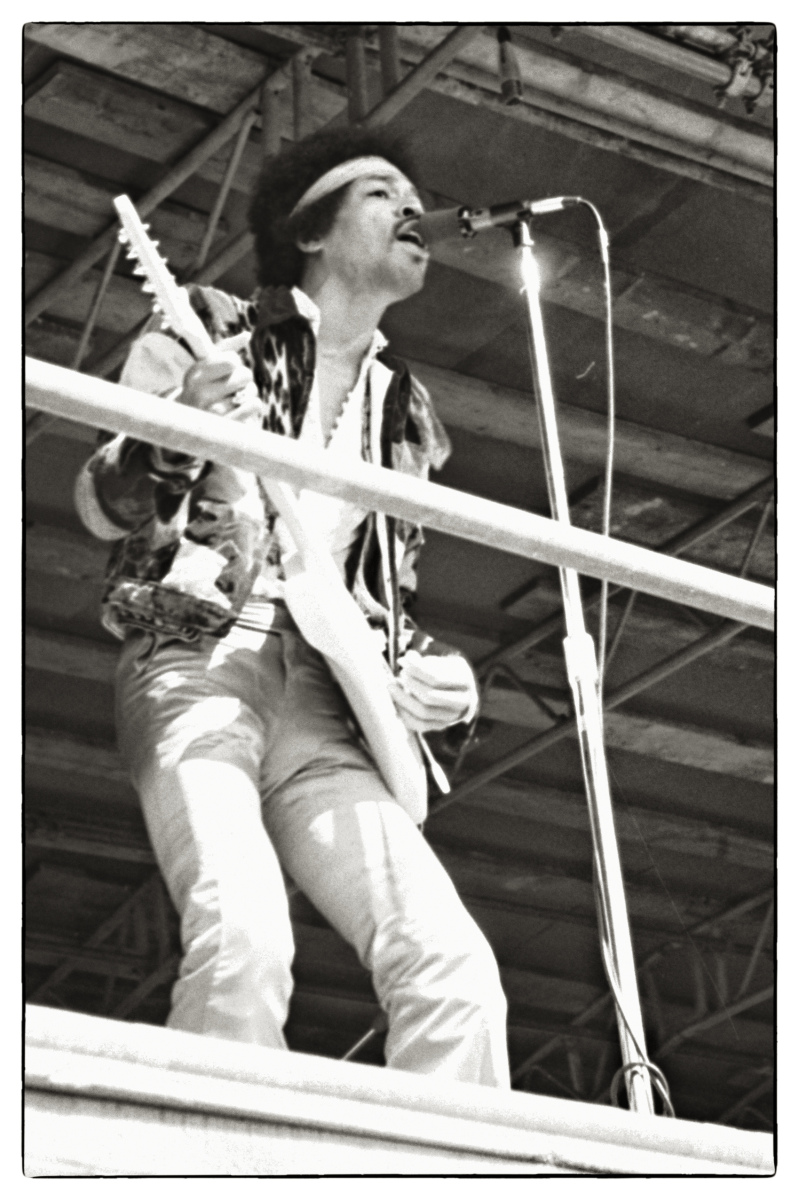

以我自己為例,開始聆聽搖滾樂,Hendrix的大名絕對是一開始就會知道的名字,甚至早在接觸搖滾前,就已經在許多電影或媒體上聽過他的吉他聲響。他是典型的搖滾傳奇,留下太多讓樂迷傳頌的神話。他曾在舞台上將吉他點燃,在焚燒時發出的扭曲聲響中頂禮膜拜;他在1969年Woodstock現場,重新演繹美國國歌,以吉他做出戰場征伐的效果,成為反戰世代的重要光影……

這些叛道離經的時刻,讓Hendrix成為渴望叛逆者的偶像。然而就像那把在台上燃燒的吉他,舞台上的張揚作勢,只是為了遮掩他千瘡百孔的靈魂。他在音樂的索求,更多的是個人的探索與解惑,與樂迷期盼的快意灑脫有顯著的落差。這也成為他創作人生的心魔,最終更間接促使他走入「27歲俱樂部」的早逝結局。

意識到這些,是在我終於「領悟」了〈Little Wing〉這首歌時。那是在我自稱搖滾迷的多年之後,從馬世芳的廣播節目,聽他一一解析每個字句和樂曲的段落,並比較數個不同的翻唱版本,我才真正進入這首短短不到三分鐘的歌曲世界,了解那略顯浮誇、晦澀的歌詞背後涉及的諸多意義和解釋,以及看似簡練實則複雜的曲調。我不只理解了一首歌,重新認識了一位創作者,更讓〈Little Wing〉成為日後失落沮喪時支撐自己的力量。

「開悟」的隔日,馬上和打工的好友分享這首歌,天花亂墜的轉述了一堆。事後他也愛上這首歌,但對於那時剛結束一段戀情的他來說,嗯,就真的只是提供了一首讓他沉浸苦戀回憶的情歌。

好吧,對藝術的感受本來就沒有標準答案,一首歌的好與壞,終究不是用言語能完全析理的。不論原因為何,我和我的朋友動機不同,但都有機會去感知那無法言說的世界。

言語無法,但圖像可以。

➤Jimi Hendrix的同時代迷弟──墨必斯

多年之後,在不經意的機緣下,我看到法國漫畫大師墨必斯(Moebius)上世紀90年代一系列關於Jimi Hendrix的插圖,再次重溫了那領悟的瞬間。

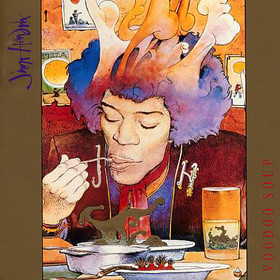

一生崇拜Hendrix的墨必斯,不管是繪製的合集封面《Voodoo Soup》,或者將Hendrix繪成巨大石雕、最後晚餐的耶穌、行走於荒原的獨行者、頭髮冒火的思想者……一幅幅的插畫,藉由線條、色彩的運用,以大量的圖像符號,透過平面捕捉了Hendrix,讓Hendrix像是理所當然的存在一般,融入墨必斯終其一生精心構建的宇宙。

我們不只在閱讀時彷彿能聽到Hendrix獨有的音樂聲響,更能觸及Hendrix音樂最深層的內核。細細品味每一幅墨必斯向Hendrix致敬的圖像,他是真正懂得Hendrix的音樂,或者,更確切地說,他們共享著同一世代的追求與渴望。

墨必斯本名尚.吉哈(Jean Giraud),1938生於法國,和1942年出生的 Hendrix年齡相仿。人們在談及Hendrix時,多半聚焦在他後來於美國樂壇的功成名就,忽略了他最初是遠赴英國出道,才獲得世人的重視。

60年代正是歐陸風起雲湧的時刻,無論文化、政治、社會等不同層面,歐洲都在那個劇烈變動的年代裡擔任領頭羊的角色。墨必斯很年輕時就展現繪畫的天賦,18歲即投身漫畫創作,斷斷續續參與不同創作。1963年與Jean-Michel Charlier合作推出《藍莓上尉》(Lieutenant Blueberry)這部長銷的商業作品,讓他聲名大噪。

但如同Hendrix在大獲成功的出道專輯《Are You Experienced》一鳴驚人之後,試圖轉向更為概念層次的音樂探索,年輕的吉哈在《藍莓上尉》大賣的同時,開始使用另一筆名進行創作,隱喻無限的「墨必斯」。這個全新的自我身分,不只是單純商業和非商業的區隔,或專用於奇/科幻類型的題材,而是他以內心層次的探索出發,打造獨特的宇宙世界,以這些作品觀照並超越現實的表象。

相對於Hendrix在短短4、5年之間將自己燃燒殆盡,2012年去世的墨必斯,擁有更長的創作人生。但他並沒有選擇安全或保守,無時無刻不在作品中進行實驗。尤其1974年和幾位志同道合的漫畫家,一同創辦了法國前衛漫畫雜誌《金屬咆哮》(Métal Hurlant)之後,他筆下的宇宙就開始不斷的膨脹,並將觸角擴及不同領域。這直接或間接影響了1980年代好萊塢科幻電影諸多奇想的開疆拓土,我們在同時期日本科幻動畫中,不時也能看到來自墨必斯宇宙的投射。

墨必斯的名字不時和雷利.史考特(Ridley Scott)和喬治.盧卡斯(George Lucas)這些科幻電影的前鋒連結在一起,和宮崎駿兩人更是相知相惜的好友。這群80年代秀異的科幻創作者,成為改寫人類想像力的人,推動著我們對於未知的臆測和奇想。

➤《沙丘》試畫的分鏡腳本──《印加石》

比起類型創作的商業成功,墨必斯似乎還想追索更多。在他以畫筆打造的超現實世界裡,似乎總保有上世紀的反文化(Counterculture)精神,就像Hendrix的樂曲,每個不同的聽眾都可以有自己時代的詮釋,但也都能將人瞬間拉入那已然逝去的20世紀60、70年代的理想與玄思。

無論劇情,墨必斯筆下最靜謐平靜的畫面,也總暗藏金屬磨擦時的尖銳咆哮,宛如Hendrix利用效果器發出的扭曲聲響。那不只是傳達憤怒或狂爆,更多時候在張狂的表象之下,不時流露著切割自我之後,直視人性意識底層的觸動,以及對於人為何存在於世間的思索。

就以《印加石》(L'Incal)為例,這是墨必斯從1981年起,和老搭檔前衛電影導演尤杜洛斯基(Alejandro Jodorowsky)開啟的合作,創作期橫貫了整個80年代。兩人第一次攜手的漫畫,是1978年的另一部經典《貓之眼》,以50多頁的篇幅,勾勒著沒有目的、純粹以歡娛為目的的暴力。尤杜洛斯基一度試著將科幻經典《沙丘》改編成電影,後來胎死腹中,但當時由墨必斯試畫的分鏡腳本,卻成為《印加石》的發想。

《印加石》的劇情架構相當簡單:主角是個自顧自己,癟腳怕事的中年私家偵探約翰.迪佛。他在一次任務中意外獲得了宇宙能量的來源「印加石」,引起各路覬覦的人馬瘋狂追殺。捲入光明與黑暗兩大勢力對決的迪佛,逐漸掌握並洞悉了印加石背後蘊藏的能量與祕密。整個過程既腦洞大開又血脈賁張,相對於此前墨必斯另一本繁中譯本《伊甸納:星際修復師的奇幻迷航》,動作片屬性、情節又很鬧的《印加石》,對一般讀者而言可能更好理解。

事實上,敏感的讀者一定馬上發現,《印加石》的劇情架構像極了1997年法國導演盧.貝松(Luc Besson)自編自導,墨必斯也有參與製作團隊的電影《第五元素》(The Fifth Element),上世紀「反英雄」的英雄代表布魯斯.威利(Bruce Willis)完全就是約翰.迪佛的人間翻版。

然而,在這樣基本的動作片架構下,尤杜洛斯基和墨必斯耗費了10年的時間,並不只是想要說一則討好讀者的科幻童話,他們甚至在有意無意間還刻意挑釁既有的套路。尤杜洛斯基不斷反轉人們對敘事的預期,刻意安排各式各樣的歧路,像架設陷阱一般,把讀者推入最後的結局。

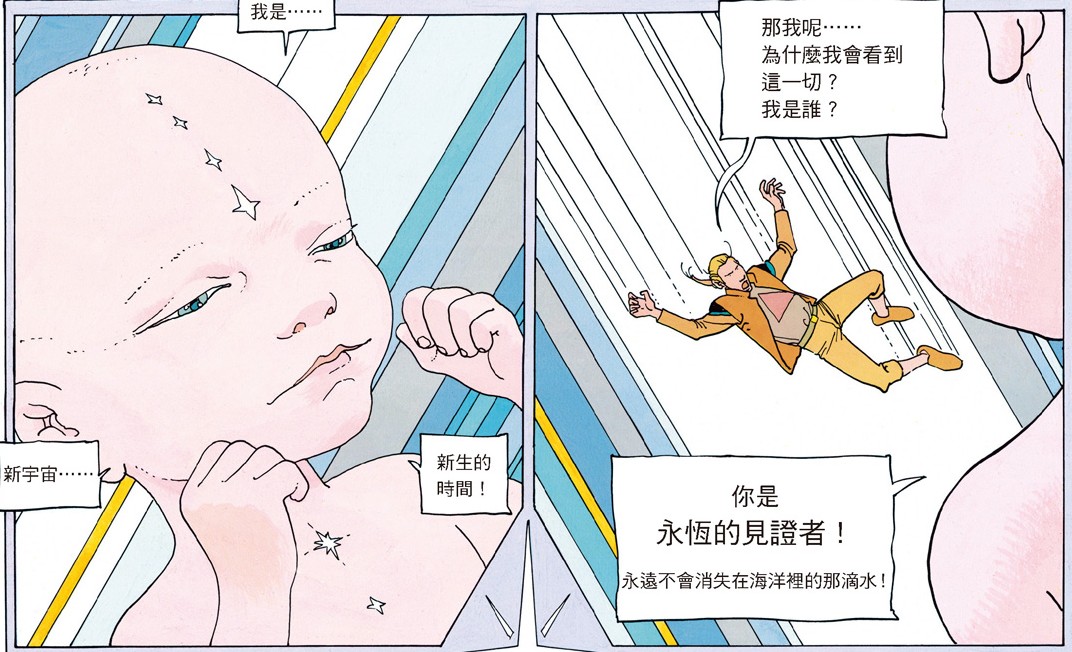

墨必斯也以畫面的經營,呼應尤杜洛斯基在荒謬情節下暗藏的野心,在每個畫格中精心雕琢不同的細節,然後又以一格格的畫格,堆砌出數個不同的世界。這些世界彼此交疊,經由畫面交遞,直到最後我們才猛然驚覺,他們並不是要畫下一本「漫畫」,而是藉由漫畫為媒介,打造出一幅巨大的曼荼羅(maṇḍala)。

➤一旦體驗,即是永恆

在《印加石》裡,尤杜洛斯基的劇和墨必斯的圖,從來就不是只打算述說一則乍看荒唐無稽的科幻動作大劇,就像〈Little Wing〉那些什麼斑馬、蝴蝶的意象,或高深的吉他技巧,從來也不只是要打造一首滿足你情緒快意或失落起伏的歌曲。

這些反文化世代的人們,無論作品多麼動人,總是忍不住想挑動現世的沉悶,回歸內心反覆的求索和挖掘(多半也摻雜著藥物的實驗),企圖捕捉那超越存在的樣態。在〈Little Wing〉裡,Hendrix講述著破碎的靈魂企及圓滿的一瞬喜樂;在《印加石》裡,尤杜洛斯基和墨必斯則藉著一則帶有宗教意味的科幻神話,表達對生死輪迴的參悟和洞悉。

在這個意義上,卷末那句「永遠不會消失在海洋裡的那滴水」,與其說是故事的結尾,還不如說是一則要再三思索以求頓悟的偈語了。

當然,你也可以在看完《印加石》之後,完全無視我上面的看法,單純覺得,呃,這就是一本劇情和圖像都很特別而已的科幻漫畫。嗯,這也無妨,最重要的,是你已經閱讀過墨必斯(或者順帶一同聆聽Jimi Hendrix,效果更佳),也許還是一頭霧水,但終將是難忘的經驗。

墨必斯在漫畫世界裡期盼讀者的,也許不是知性的理解或感性的娛悅,而是Jimi Hendrix不斷質問的那句:你體驗過了嗎?(Are You Experienced?)一旦體驗,即是永恆。

歡迎一起來到墨必斯的世界。●

|

|

|

作者簡介:尤杜洛斯基 1929年出生於智利的蘇俄裔移民,13歲開始在馬戲團當小丑與傀儡戲學徒,稍後遠赴巴黎從默劇大師馬歇.馬叟(Marcel Marceau)修習默劇。其所執導的《鼬鼠》(El Topo)、《聖山》(The Holy Mountain)已成為影迷心目中的超現實主義電影經典。1975年開始著手法蘭克.赫柏(Frank Herbert)同名小說《沙丘魔堡》(Dune)的電影改編工作,不過由於出資者的臨時抽退,導致這部大戲最後改由大衛.林區(David Lynch)執導。1996年榮獲安古蘭國際漫畫展的「最佳劇本獎」,躋身世界一流漫畫編劇家之列。 |

人物》我們需要一些啓發,去活出更好的自己:《史詩人生》薩德博士談現代催眠治療之父艾瑞克森

翻譯:洪偉凱(心理師)

Q:是什麼因緣促成您想寫《史詩人生》這本書?

薩德:我們都知道,艾瑞克森已於1980年過世了。身為艾瑞克森基金會的主席,我有機會採訪很多認識艾瑞克森的人,包含他的家人、還有親戚朋友。基於艾瑞克森對我個人擁有非凡的意義,我想藉由《史詩人生》這本書的出版,向他致上最崇高的敬意。此外,我在專業上的許多成就,也都奠基於艾瑞克森所教授的理論之上,所以希望能藉此機會,將他所給予我的啓發、分享給其他讀者,啟發更多的人。

Q:米爾頓.艾瑞克森被稱為「現代催眠治療之父」,何以有如此獨特的重要性?

薩德:我們通常會將「為世界提出改變一個時代的典範(paradigm)的人」視為天才的象徵,因為他們致力於提出更好的典範,為整個世界帶來改變。

心理治療在美國初發展之際,廣泛受到傳統精神分析的影響:傳統的精神分析能夠幫助人們瞭解自身發展的過程與歷史,進而找到人們之所以成為「現在這個樣子」的解答,因此有機會更有效率地為人們提出對策、適應生活。

然而,讓艾瑞克森感到好奇的核心問題是,「究竟要怎麼做,才能夠使人們真正發生轉變、成就更好的自己?」他在各種工具和方法下了很多工夫,以其專業提出了劃時代的典範,為美國心理治療開拓全新的視野,全然改變了整個專業領域的歷史和未來。因此,我們可以說,艾瑞克森就是那個提出改變一個時代的典範的天才。

除了專業領域,艾瑞克森私下的為人也是相當卓越。他以生活作為實踐,活出他所講的一切——艾瑞克森有很多身體上的缺陷,因為青少年時期罹患小兒麻痹,併發了許多後遺症。50年前我認識他的時候,他已經需要依靠輪椅代步,受到許多限制,甚至還得忍受各種慢性疼痛。但他卻為「自己能夠活著」展現出歡欣的氛圍,而且他對身邊的人們一直保持強烈的興趣。

因此,當他說:「我們可以在有限之內盡情享受人生」,他當下就能以自身為例,示範給大家看。他真的不只是嘴上說著大道理、把「人應該怎麼樣才會活得更好」當成口號,而是身體力行,為人們展現「人如何活得更好」的各種可能。

所以我認為,他的天才絕對不僅止於專業領域,也展露在個人的生活經驗中。

Q、艾瑞克森學派催眠的獨特性,與一般的催眠有何不同?

薩德:簡單來說,傳統催眠有一個「從外部進到個人內在」的方向性。

這種方向性常見於一般醫學方法,即治療者從外部提出一個建議,讓個案被動地接受它。例如,治療者會對個案說:「抽菸的味道不好喔(所以你不要抽菸)。」或者「吃東西的時候要慢慢吃喔(才不會消化不良)。」這是大部分的傳統催眠方式,幾乎世界各地都是這麼做。

艾瑞克森卻提出了截然相反的方法:他是由內而外去刺激、去啟發個人內在可用的資源。治療者不是從外而內的直接暗示,而是從內而外的去誘發它。

這就是艾瑞克森對於催眠最大的一項貢獻:他徹底翻轉了催眠的模式。

Q:關於艾瑞克森學派中的「順勢而為」的概念是什麼,在您的艾瑞克森催眠系列作品也常提及,能多談談嗎?

薩德:艾瑞克森給予我的啓發和鼓舞,實在無法言喻其質與量。他彷彿是和卓越許下了承諾一般,持續致力活成一個「更好的他」。也因此,跟艾瑞克森相處時,總會讓我的內心升起一股「想成為更好的我」的感覺。這讓我至今也帶著這份契約般的承諾生活著。

如果要說影響我至深的,那就是他「順勢而為」的精神。

從他大量的個案治療和文獻中,我們可以看到他的治療,本質就是建立在「順勢而為」的哲學精神上。因為他相信,每個人面對的問題或情境中,一定有某些能夠成為資源的素材,可以被有效且正向的運用。我很難三言兩語將「順勢而為」總結成一個回答,但我會試著形容這重要的概念:

「順勢而為」比較像是一種「準備狀態」(readiness)。意思是,治療師已準備好,可以將任何在治療情境中發生和出現的事,順勢拿來運用與回應。

舉個非常簡單的實例:第一次去拜訪艾瑞克森的時候,我正處在人生的嬉皮時代,留著一頭長髮。當時我把及腰的長髮束成馬尾,但在會面之後,我毅然決然把這頭長髮剪了,剪成像現在這樣的短髮髮型。

後來,我又去見了艾瑞克森,並請他幫我在一本書上簽名,他就寫:

「給薩德,這是另一本讓你用來『捲髮』用的書。(this is another book to curl your hair.)」

艾瑞克森就這樣順勢用了雙關,把我外顯的轉變、和內在「已從一個青少年,蛻變進入成年人的世界」的轉變同時註記了起來。

Q、如何深入了解艾瑞克森及其催眠治療?

薩德:如果你是專業人士,可以拜訪高雄的蔡東杰醫師,或台北也找得到華人艾瑞克森催眠治療學會等專家。或者你也可以在艾瑞克森基金會的網站找到我為專業人士設計的線上培訓課程,及相關的分會訊息。這些分會都有設置培訓機構,提供催眠的相關課程,能幫助專業人士將艾瑞克森學派的催眠運用在醫療跟心理治療中。●

➤博士推薦書單

這是1980年出版的第一本書,當中分享了艾瑞克森教授的治療模式,也呈現了他的催眠風格,也就是透過刺激個案,使其產生內在資源,而不是像老師指導學生那般直接給予既定的內容。

這本書呈現我對艾瑞克森學派的催眠引導的理解,如果你想學習艾瑞克森催眠、以及如何開始催眠治療,我會建議你就從這本書開始。

這本書可說是治療師發展模式的最佳實作手冊。我們可以透過書中的增能練習,提升左大腦半球,為它增進各種技能;也可以透過個人的方式來增進洞察力、培養同理心。

這本書主要在闡述「喚醒式的溝通」,而不是傳統式的告知型溝通。

這是一本較適合大眾閱讀的書籍。內容主要關於如何透過解構行為模式,進而改變個人習慣:正因為我們有養成負面壞習慣的能力,我們也可以藉此能力來養成正向的好習慣。讀者可以透過書中「不費力的練習」達到目標,學習全然掌握自己的人生。

我也在1985年出版了《艾瑞克森:天生的催眠大師》(中譯本2023/8出版),收錄我與艾瑞克森個人的相處經歷,有興趣的讀者可以再深入閱讀。

有些書籍,我是寫給專業人士看的,但《史詩人生》確實是為了啟發大眾讀者而寫的。這本書有別於一般教科書,不是教條式地提出心理治療的技巧或催眠的方法,而是用引導的方式,幫助讀者活出更卓越的人生。我們知道,人都會有限制,也都有問題要面對。為此,我們才會需要一些啓發,幫助我們活出更好的自己。

影片版

An Epic Life: Milton H. Erickson- Professional Perspectives

作者:傑弗瑞.薩德(Jeffrey K. Zeig)

譯者:蔡東杰、洪偉凱、黃天豪

出版:心靈工坊

定價:790元

【內容簡介➤】

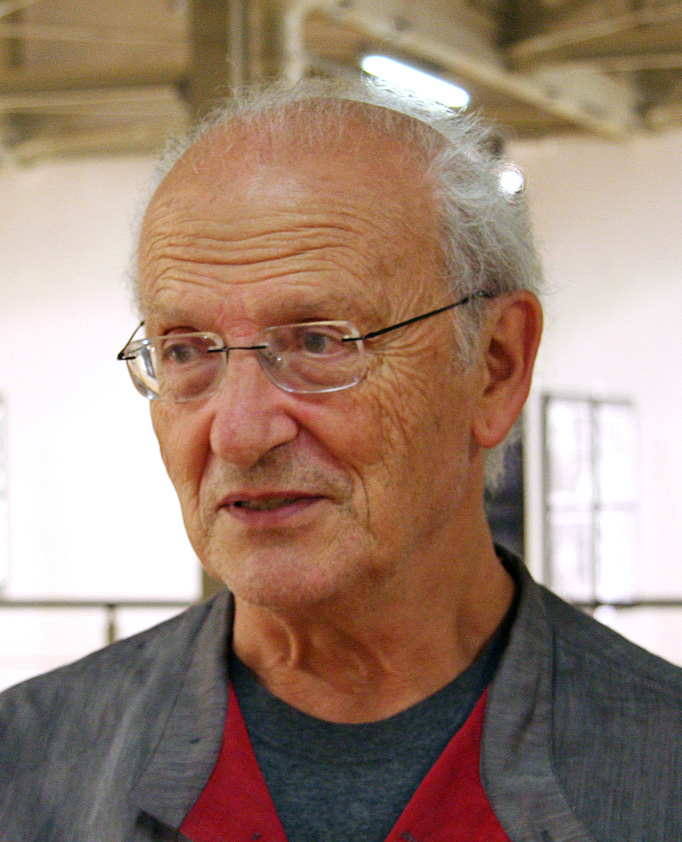

作者簡介:傑弗瑞.薩德 Jeffrey K. Zeig

臨床心理學家,艾瑞克森學派催眠治療師,為現代催眠治療之父米爾頓.艾瑞克森嫡傳大弟子。創辦米爾頓.艾瑞克森基金會並兼任執行長,亦為世界短期心理治療大會創辦人兼主席、伴侶治療大會創辦人兼主席、艾瑞克森催眠治療學派國際大會創辦人兼主席。獲評為美國國家實踐學院心理學傑出執業者。

薩德精研艾瑞克森催眠治療學問並實踐超過40年,且勤於著述與教學,在世界超過40個國家演講、主持工作坊。薩德也參與編撰超過20本心理治療書籍,其著作被譯成14種語言風行於全世界,已中譯的有《催眠引導:讓便自然發生的心理治療藝術》、《喚醒式治療:催眠.隱喻.順勢而為》、《經驗式治療藝術:從艾瑞克森催眠療法談起》、《助人者練心術:自我提升的60個增能練習》、《跟大師學催眠:米爾頓.艾瑞克森治療實錄》、《艾瑞克森:天生的催眠大師》等。薩德現居於美國亞利桑那州鳳凰城,為私人執業的婚姻和家族治療師,亦頻繁地透過線上課程與台灣、中國等地的心理治療工作者進行培訓。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量