OB短評》#460 承載人情與歷史的極品好書懶人包

●當太陽墜毀在哈因沙山

朱和之著,印刻文化,460元

推薦原因: 議 文 樂

用一樁空難指向台灣史上的微妙時刻,朱和之選擇以眾生相搭建出1945年三叉山事件的舞臺。從日常的細節走入一段非日常的時空。以人的舉止與其所意指的情緒,捕捉出即將因戰爭發作的內傷。於是,故事中「常」與「非常」扞格出難以言喻的氣流,發生於三叉山的災難彷彿正由雙方能量碰撞而迸發。朱和之星星點點的描繪,與其說是在創作故事,不如說他藉此重訪彼時與故人,以人情、風土、時代、命運飽滿戰後政權空窗期的內涵。【內容簡介➤】

●花物語

はなものがたり

吉屋信子(よしや のぶこ)著,常純敏譯,二十張出版,700元

推薦原因: 議 樂

20世紀初始,是世界因戰爭進入半世紀的動盪之時,也是東亞乃至全球女性自我發聲的歷史時刻。在此時期女性的自我啟蒙培力,有一部分是透過家庭以外的人際關係促成:女學校更扮演了重要的平台。吉屋信子的女性情感啟蒙作品,建立了帝國、國族建構之外的「少女」主體,賦予其內在性與自我追求,是東亞社會最珍貴的時代記錄之一。【內容簡介➤】

●家在世界的屋宇下

諾貝爾獎經濟學大師阿馬蒂亞.沈恩回憶錄

Home in the World

阿馬蒂亞.沈恩(Amartya Sen)著,邱振訓譯,時報出版,620元

推薦原因: 知 議 樂 獨

阿馬蒂亞.沈恩是當代大師,不同於多數學者自縛於象牙塔之中,沉迷於自我滿足的理論探求,他將經濟學「經世濟民」的本質發揮得淋漓盡致。相對於早先中譯的《正義的理念》閱讀上稍有門檻,這本個人自傳可以說是理解沉恩思想的最佳入門,不單能快速掌握他學說的梗概,更重要的,經由他獨特的成長背景和求學經歷,感受到潛藏在他學說背後「人」的一面。那是對於世界苦難的的悲憫,和積極謀求改變的熱情。經由他一生的回顧,才發現他研究的字字句句,皆訴諸著每個人心底的良善,以及對一個更好世界的渴望,既入世又純粹。【內容簡介➤】

●淡藍色一百擊

陳黎著,黑體文化,320元

推薦原因: 文 樂

陳黎在睽違9年的詩集中,貫徹將中文字的形音功能賦予高度藝術性與俗世性的創作能力,再次帶來翻轉、重構文字的諧音、圖像、符號等內涵的精彩作品。我們可以讀到他恆常實驗的圖象詩建築再次聳立;而與詩集同名的長詩,更如修煉般緊守三行詩形式,在每組詩句中以一定的韻律與簡潔道出生老病死,讓此作充滿對於文字與生命的敬意。【內容簡介➤】

●譯氣風發的高雄煉油廠

30位譯者X60篇譯作,重溫《拾穗》月刊開啟的文藝之窗

張綺容著,漫遊者文化,420元

推薦原因: 知 議 樂 益

我們都熟悉中油,卻想不到煉油廠的官方刊物竟然是冷戰時期台灣翻譯文學的搖籃與獲取海外新知的窗口。本書作者走入塵封多年的資料中,以淺顯的文字,有趣的故事,宛似章回小說的安排,道出大時代之下,一本混血雜誌的生命史,重現大眾閱讀史的一個篇章。【內容簡介➤】

●戀家的人

家が好きな人

井田千秋著,王華懋譯,圓神出版,360元

推薦原因: 議 樂 獨

疫情逼得每個人長時間關在家裡,放下腳步,面對自己生活的空間,正視那些每日每夜習以為常不起眼的存在,這才意識到享受獨自一人的美好,但也得承認好像真的有那麼一點點平淡和無聊。本書就像是一則現實的童話,用甜美柔和的線條和色澤,以日常為素材,打造出如夢境般溫暖的居住空間,讓我們隨時可以遁逃其中,忘卻疫情後重啟的忙碌,並想像著平凡生活依舊還是可以擁有無限可能。【內容簡介➤】

●我受傷,故而我存在

關於種族創傷,亞裔美國人的少數者感受

Minor Feelings: An Asian American Reckoning

洪朴凱西(Cathy Park Hong)著,葉佳怡譯,二十張出版,450元

推薦原因: 思 議 樂

這部由韓裔美籍詩人創作的非虛構散文作品,絕非僅是一部「抒情」之作,而是結合了亞裔史、社會運動、洛杉磯韓國城種族事件、家族關係、語言霸權、亞裔美國人的研究等跨領域思考結晶。而透過「minor」(微小、次要、小調、少數)與「感覺」組成的原文書名主標,清楚標示出一個難以言說,也是首次透過這本書被系統性言說的亞裔生存感受。與近年頗受好評的影視作品《夢想之地》、《媽的多重宇宙》、《怒嗆人生》並讀,更顯此書的應時、深刻。【內容簡介➤】

●城市溪流:美崙溪

寫寫字採編學堂第九屆師生著,寫寫字工作室,360元

推薦原因: 設 議 樂 益

這部集眾人之心成就的作品,具有高度的共作、社群感,成功將生活溪流與人結合為共同體,也讓「書籍」這個媒介發揮文化容器的功能,承載人情與歷史。書中收錄的圖像、生態、散文、故事,幾乎從扉頁延伸讀者的自然體驗,立體映照出城市中被隱沒的多樣化自然景象,不僅擴充了書的平面向度,也提出感受自然的各種可能性。【內容簡介➤】

●力與交換模式

力と交換様式

柄谷行人著,林暉鈞譯,心靈工坊,880元

推薦原因: 思 議

以「力」的觀點重新詮釋馬克思,並提議以原始的互酬交換模式在「高次元中的回復」,來取代資本主義的掠奪式、商品式交換模式。作者見解獨到,論證過程也cue出了不少彩蛋,甚至還帶點身心靈色彩。哲學與靈性,也到了該再度合一的時候了。 【內容簡介➤】

●利未亞的禮物

生活中的非洲植物誌:給大人的植物學,來自非洲大陸的植物學啟蒙

胖胖樹 王瑞閔著,麥浩斯出版,680元

推薦原因: 知 議 實 樂

胖胖樹的植物系列作品,在以特定區域為基礎的系譜下,總能連結台灣的記憶與植物文化。此作雖以非洲植物為題,但書寫的是走入流行歌、電影、文學,移居尋常人家與台灣在地歷史的各種植物,離我們很近也很親。書末也附上作者種植養護的經驗,為特定植物提供了專屬的陪伴方法。 【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

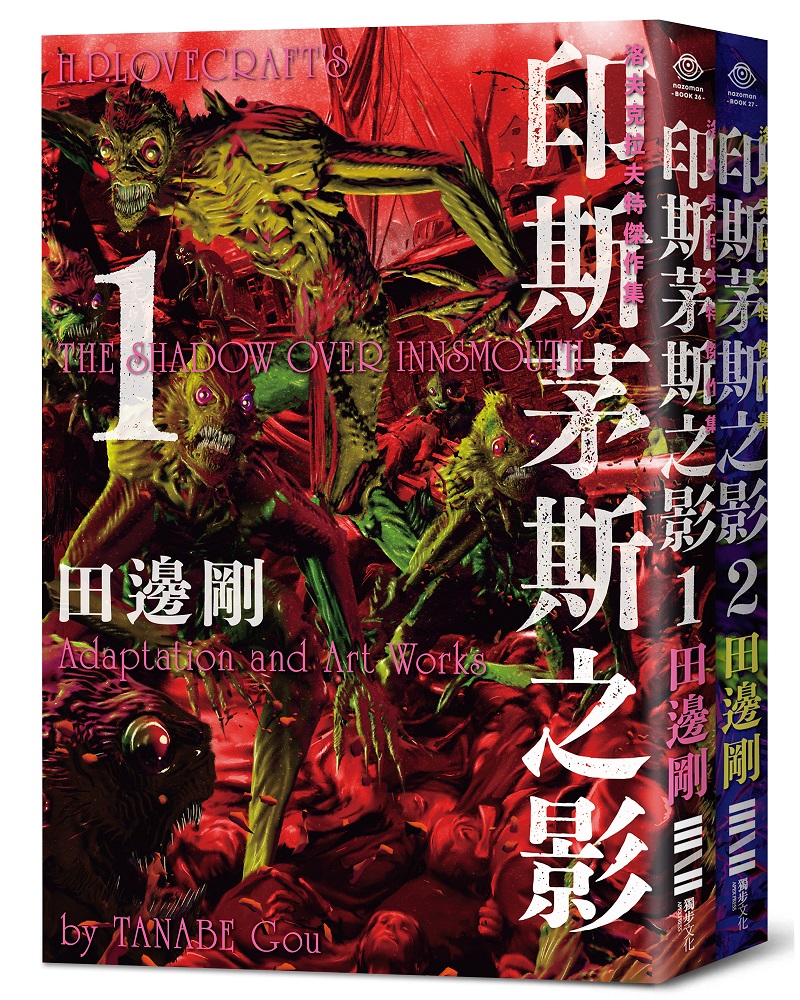

洛夫克拉夫特傑作集:印斯茅斯之影

洛夫克拉夫特傑作集:印斯茅斯之影

書評》毛小孩爸媽需要的動物行為觀念:評《帶牠回家的路上》

這些年因為家中貓狗陸續離世,在最後那幾天,我都曾找寵物溝通師,想要試著知道牠們是否有什麼未完成的遺憾,也想告訴牠們,我們一家的不捨與珍愛。我知道不少人對寵物溝通不置可否,但人與動物相處最大的無奈不就如此?我們無法使用言語溝通而感到困擾、擔憂,總覺得自己做得不夠,所以將心情託付予寵物溝通。

但如果我能早一點認識《帶牠回家的路上》裡的動物行為獸醫師,是不是就能學到更多更好的方式照顧動物,與牠們建立信任並滿足需求,人與動物都能過得更輕鬆愜意?

我這麼說並非是自覺委屈,或是刻意不滿足家中貓狗需求,而是現在環境與你我小時候養狗已大不相同。彼時貓狗可自由來去、巡邏解放、吠叫以顧家看門,現代貓狗則要重新學習與適應小小的城市盒子,安靜地待在公寓或大樓裡等飼主下班。散步時不暴衝,還要忍住不尿在店家櫥窗旁,比起忠誠顧家,對著賓客搖尾巴的公關狗更受歡迎。但飼主能給予動物的時間又是越來越少,少到無力訓練,更難說服他人再給狗貓多一點時間。

最後這個世界分裂成,養貓人、養狗人、不養貓狗的人、討厭貓狗的人。無法互相理解,也讓貓狗更難好好在人類為主體的世界生活。

➤動物行為別用「擬人」觀點看待

我們必須先承認,人與動物之間相處就是許多矛盾,積極研究動物行為,只是一種科學的探索,也是對動物世界的疼愛感情。尤其本書所提到的動物行為問題,例如:焦慮、攻擊、過度啃咬、不適當的排洩行為,無論哪一種都可能讓飼主生活變得痛苦不堪,導致動物被棄養或是虐待。而只要我們願意花一點心思學習動物行為,設法了解問題的根本原因,就能成為可以理解、回應、辨別動物需求的飼主。

所謂的動物行為學,就是理解動物的基本需求,而非凡事以人為中心思考。所以飼主練習轉念思考很重要——看到貓抓沙發很頭痛,要想的是「為什麼貓要抓沙發」,而非「讓貓不敢再抓沙發」;希望狗不要亂叫,要想的是「為什麼狗要叫」,而非「訓練狗不要亂叫」。

從動物行為的角度切入,才能夠找到解決問題的思考模式。就如同養兒育女,孩子成長過程可能出現各種行為問題,不是打罵處罰就能消失,家長必須挖掘行為背後的原因,才能減低親子衝突,對待貓狗也是如此。然後我們就會發現,原來動物行為不一定需要被矯正!貓狗的「不良行為」,其實是因為感受情緒長期被忽略,只能屈服於人類自行訂下的生活規範,如果動物能開口說話,大概也會滔滔不絕說人類真是缺乏訓練、對牠們生活帶來極大不便吧。

➤「重新找家」也是一種選項

書中提到「為動物重新找家」的為難,尤其值得一讀。網路上貓狗社團的送養文通常很難得到同理,常常是各種質疑、批評與鼓勵「再試試」。但現實生活的難處並非人人可想像,可能是家庭劇變,可能是經濟或健康出問題,當人自身無法好好活下去時,嘗試為心愛的貓狗重新找家,是否能受到更客觀中性的討論?

再深究問題,就會知道,關鍵在於台灣沒有合適的機制與空間,讓「重新找家」成為可以被接受的選項。現有的動物收容所環境與資源都無法被列入選項,飼主只能透過人脈與網路力量,孤獨、愧疚、不被理解的做這件事。

書中的11個故事,讓我們看到貓狗與人如何共同生活,提醒我們不會說話的牠們需要人類幫忙度過難關。太晚散步、家中無人時間太長、居家佈置改變,人類的小事都可能是牠們的大事。

如果人類可以在飼養貓狗前,就多理解動物行為,有更多機會接受動物福利教育,是不是就可以少讓貓狗收一點苦?又能有多一點貓狗找到家?我想,本書之所以取名《帶牠回家的路上》,不只是飼養貓狗前要先讀過,家裡已經有貓狗的人們也應該要讀。唯有真正尊重動物與人類的差異,訂出雙方都公平又可行的生活方式,才是真正讓貓狗回到「家」吧!●

On the Way Home with Them: Tales of Animal Behaviors

作者:徐莉寧(獸醫師阿默)

出版:大塊文化

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:徐莉寧(獸醫師阿默)

獸醫師,台灣大學獸醫學研究所碩士,英國林肯大學臨床動物行為碩士。早年投入TNvR(Trap-Neuter-vaccinate-Return)活動,盼以大規模絕育減少流浪動物數量。近年致力於飼主教育,維護人寵關係並提升動物福利。不定期在學校、收容所、各學會等公私立機構受邀演講與授課,於逗號動物醫院等處開設行為門診。為台灣少數具有正式學位的行為獸醫師(behavioral veterinarian)。

服務於「會思考的狗行為獸醫團隊」、經營臉書粉專「獸醫師阿默 小動物的日常行為」。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量