9554公里.訪問》各畫一半?比利時與台灣越洋共創,以漫畫紀錄文化遺產,訪迪米崔·皮尤、小莊

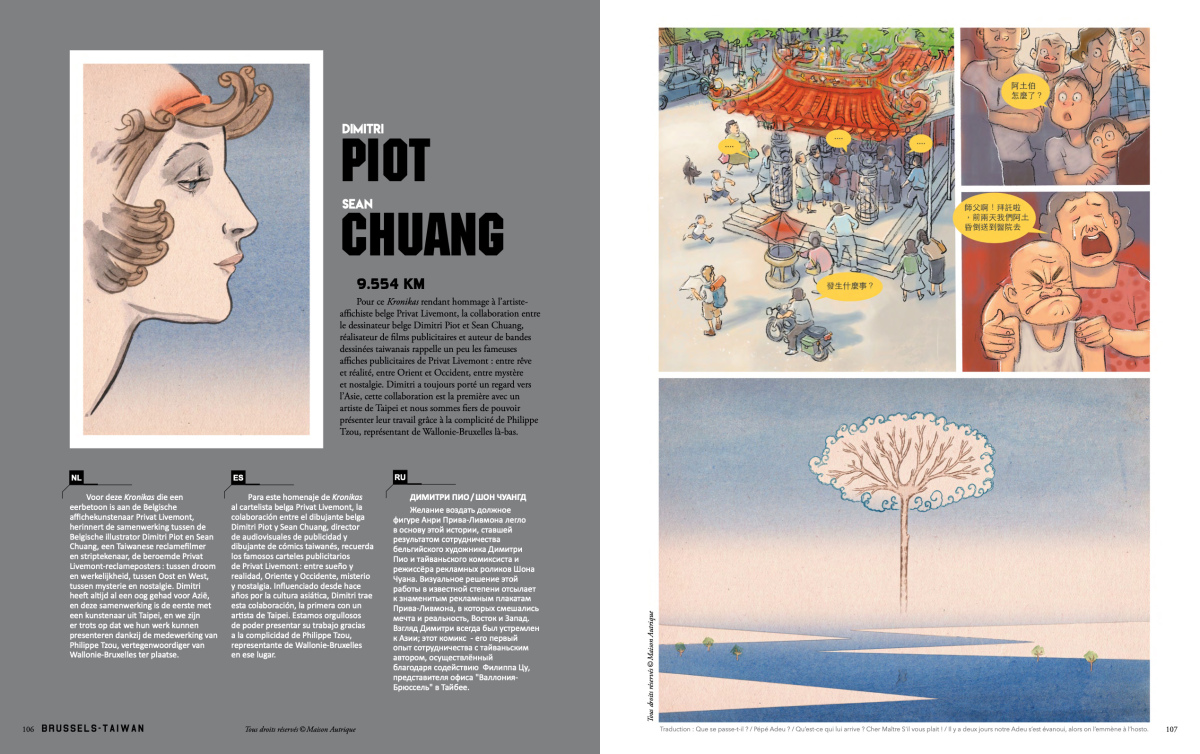

最初是比利時漫畫家迪米崔・皮尤(Dimitri Piot)的瘋狂點子。得知將和台灣漫畫家小莊合作時,迪米崔的念頭是:「噢,我知道小莊,他的作品很好,希望我能做出能對應上他的作品。」但僅僅10頁的空間裡,該如何四手聯彈?相隔9554公里距離,兩個漫畫家在線上會議腦力激盪,迪米崔突發奇想:「不如,我們各畫一半吧?」這個各半,不是各5頁,是上下各半頁、等於各10個0.5頁,先請小莊一次畫完所有的上半頁,他則延續所有的下半頁。

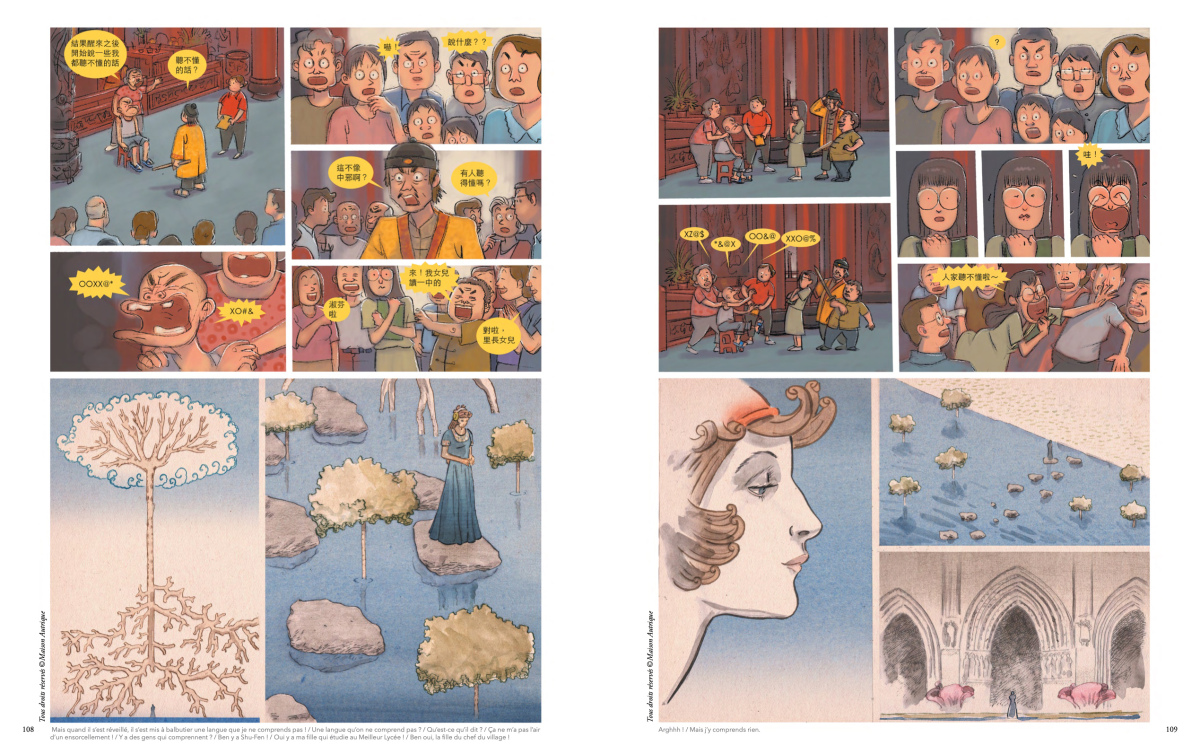

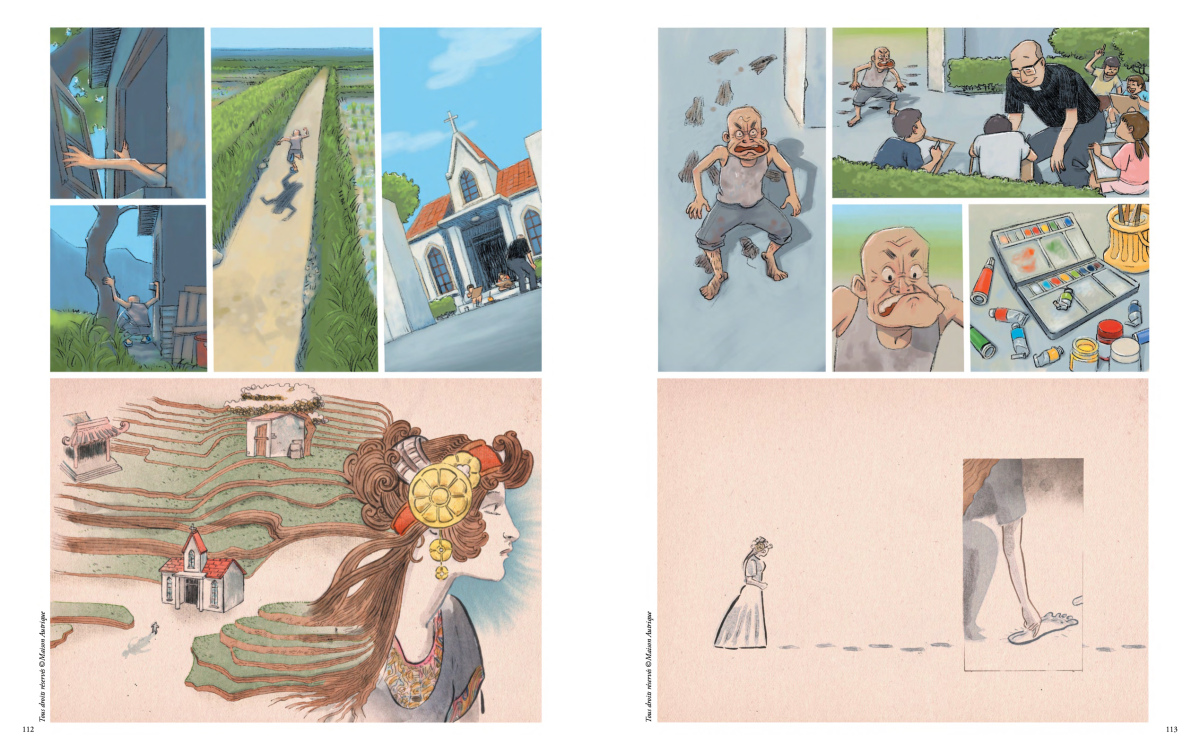

在上月底甫落幕的台北國際書展中,台灣讀者第一次看到了這部奇妙的短篇漫畫〈9554KM〉,迪米崔・皮尤與小莊也在講座裡分享了這段故事。那確實是很有趣的閱讀體驗,10頁的短篇漫畫裡,我們看見兩種風格的創作,上半和下半拆開來都自成一段故事,合在一起看又另個故事了。在小莊的篇幅裡,鄉下的阿土伯像是起乩了,突然變得超會畫畫。迪米崔則是描繪了宮殿裡女神獨處的姿態,像是在平行時空,卻有著呼應的樂趣。

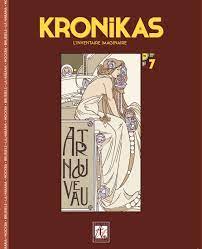

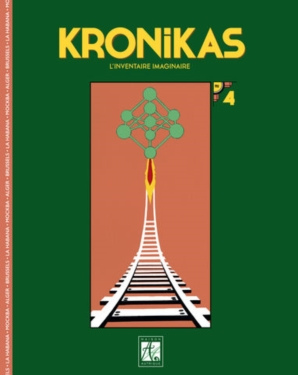

這則短漫出自於比利時奧特里克基金會(Maison Autrique)的漫畫刊物《KRONiKAS》,主編亞莉珊卓・羅蘭(Alexandra Rolland)說明,奧特里基金會以推廣新藝術建築為主要工作,所在的建築物就是比利時的新藝術建築。《KRONiKAS》則是基金會裡一個漫畫計畫,到去年九月已推出7本刊物,每期封面都是不同的主題,可能是有形文化(如布魯塞爾的Stockel古堡),也可能是無形文化(如藝術家Jean-Michel Folon的畫作)等,目標則是保存文化遺產。

以《KRONiKAS》第5期主題「室內花園」為例,在1900年代前後,歐洲貴族經常會在莊園裡規劃「市內花園」,因應奧特里克基金會在博物館內展出相關傳統畫作,因此該期《KRONiKAS》也以此為題。《KRONiKAS》嘗試用漫畫作為存續文化遺產的載體,以拓展到更多讀者面前。同時,他們也和比利時布魯塞爾、古巴哈瓦那、俄羅斯莫斯科、阿爾及利亞阿爾及爾等漫畫家跨國合作,同時也能呼應漫畫家所在城市的文化樣貌。

➤獻給各種形式的文化遺產

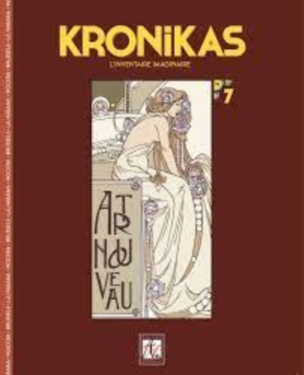

最近一期刊物就是小莊與迪米崔參與的第7期。這期刊物以「新藝術」為主題,再詮釋這股在19世紀末期席捲歐洲的創作風潮。在封面的主題圖像上,讀者可以看見由比利時漫畫家Étienne Schreder繪製的女神,畫作同樣擁有新藝術風格裡最具代表性的元素,「充滿活力、波浪形和流動的線條」。刊物介紹裡也幽默描述,「作者們以華麗的姿態接受了這個挑戰,他們超越了我們熟悉的『麵條』,提出的作品有的是模仿這個風格,有的則是以此風格內涵為創作元素。」

最近一期刊物就是小莊與迪米崔參與的第7期。這期刊物以「新藝術」為主題,再詮釋這股在19世紀末期席捲歐洲的創作風潮。在封面的主題圖像上,讀者可以看見由比利時漫畫家Étienne Schreder繪製的女神,畫作同樣擁有新藝術風格裡最具代表性的元素,「充滿活力、波浪形和流動的線條」。刊物介紹裡也幽默描述,「作者們以華麗的姿態接受了這個挑戰,他們超越了我們熟悉的『麵條』,提出的作品有的是模仿這個風格,有的則是以此風格內涵為創作元素。」

於是,在這期刊物裡有了數則饒富興味的短漫。好比,有個吸血鬼接管了由維克多.荷爾塔(Victor Horta)所設計的、位在布魯塞爾的塔賽爾飯店裡豐富的植物們(他到底要怎麼管那些植物啊?)在哈瓦那漫畫家的筆下,則是一位攝影師被一尊雕像給迷住了,就此開始體驗一場神奇但又令人不安的經歷。而在小莊與迪米崔的故事裡,也像是兩個文化的交會,阿土伯從眾人保護下逃走的時候,在地上踩踏出成串的腳印,遠方的女神彷彿正跟隨著他,開啟了他靈性創作的時刻。

促成這場台比漫畫合作的關鍵人物則是比利時台北辦事處瓦隆尼亞暨布魯塞爾經貿組組長鄒宏平(Philippe Tzou)。鄒宏平從小就是重度漫畫迷,擁有比利時與台灣雙重國籍的他,在繁複的經貿工作推動謢之餘,近年也致力於推展台比兩地漫畫交流,也拉起台灣漫畫家小莊與比利時漫畫家迪米崔的合作,「我很喜歡奧特里克基金會的理念,尤其是《KRONiKAS》的刊物精神,『獻給各種形式的文化遺產』,透過漫畫形式,帶著讀者去發掘文化遺產與不同的城市樣貌」。

➤越洋共創,保持原漫畫家的母語

在〈9554KM〉短篇漫畫裡,阿土伯生活在我們熟悉的傳統台灣場景,有村莊、農田、廟宇,也有鄉村裡的教堂,小莊筆下靈活呈現仍然十分傳統的台灣農村,充滿著濃濃人情味,保留著道士驅魔、輪迴等民間信仰與社會習俗。迪米崔則善用新藝術風格裡充滿流動感的線條,以相對較不寫實的方式敘事。女神所在的世界極為平靜,但兩個時空場域彼此呼應著,女神看見了遙遠的東方,跟著阿土伯走過農村小徑,最後出現在彼此的壁畫裡。

但這樣上下各半的「半半漫畫」(恕我引用了韓式炸雞的銷售用詞,實在想不到更生動的形容了。)到底該怎麼開始?小莊還記得那場線上會議,「迪米崔說要一人畫一半時,當下我呆住,我不確定翻譯是不是有問題,哪有人一頁漫畫分成上半部跟下半部創作呢?那讀者要怎麼閱讀?」小莊反覆跟協助會議口譯的鄒宏平確認,「但沒有錯,翻譯正確。迪米崔一直說沒關係,要我就畫完上半部,我的故事先畫完,他會再接手處理。」

同樣是喜歡挑戰的個性,小莊也沒在怕,他興奮地接下這個任務,唯一思考的是該畫一個什麼樣的故事?小莊開始翻查資料,知道新藝術風格的背景年代後,從中挑了當時常見繪畫風格的女神圖,決定說一個「人與文化、但很台灣」的故事。全篇漫畫對話都是中文,但跌倒後醒來的阿土伯開始喃喃自語著眾人都聽不懂的語言,他到底在說什麼?小莊笑道:「他在說法文啦。」喔喔原來,這裡是第一個與比利時的連結。

眾人以為阿土伯中邪了,送到廟裡請道士收驚(失敗了),只見阿土伯又開始講外語,反正聽不懂的語言都是英文(吧),鄰居大哥趕緊找來功課很好、讀明星高中的女兒幫忙翻譯,再度失敗。接著灌浮水驅魔,當然也還是失敗了。束手無策的眾人只好先把阿土伯關進小房間,再想辦法搬救兵。整個故事充滿濃濃的台灣味,尤其是互相關心(有時又顯得多事)的鄉親們,都讓人忍不住會心一笑。

有趣的是,在這則短漫裡,所有的中文對話也都維持中文呈現,一如《KRONiKAS》過去所有刊物的原則,保留作者使用的語言,並不外加翻譯。因為語言與文字也是無形文化嗎?主編亞莉珊卓笑說,「當然!我們是刻意這麼做的。」她也補充說明,雖然漫畫本體維持作者使用的語言,但編輯會在每則漫畫加上英語、法語、荷語與俄語等四種語言(因比利時是多語言國家,主要的語種包括荷語與法語),說明本期主題與該則短漫的內容,協助讀者理解。

➤迪米崔:原來水墨真的來自山水,畫來自生活

迪米崔也記得這個合作的最初,他知道小莊曾在比利時漫畫中心開過個展,也曾在法國電視媒體中看過小莊的專訪報導,「我知道他是有一定水準的漫畫家,接到這個合作邀請時,我第一個想的是我要能達到跟小莊一樣的水準,做出可以互相承接對方的漫畫。」收到上半部的稿件後,他決定用隱性的方式,讓女神與阿土伯對話,特別是阿土伯在台灣土地上踩出的腳印,他也接續著讓女神也跟著腳印走,「那個對話是隱形的,看似沒有對話,但雙方確實在對話,也透過這個方式去呈現這次的數位性與遠端性的合作」。

這是迪米崔第二次與《KRONiKAS》合作,對於奧特里克基金會的理念,他非常認同。他在創作前,從未設定想對世界說些什麼,而是呈現當下自己最想表達的東西,一切解讀則交給讀者。對他來說,文化資產並非只是有形的,也包括無形的,這次與小莊相隔9554公里的合作,各自也共同說了一個故事,但雙方透過這次合作,彼此也認識了對方的文化,「作為漫畫家,這就是一次很好的文化資產傳播,對嗎?」這也讓他決定把這則短漫裡的手稿全數捐給文化部與國家漫畫博物館。

迪米崔對日本浮世繪有高度興趣,過去的漫畫作品也嘗試以浮世繪風格創作漫畫,這次因著《KRONiKAS》的台比合作受邀來台,則是他首度造訪台灣,「台北很寧靜又很有能量,是很個強烈的存在,讓我感覺非常親切。」有一日,他跟夥伴一起去爬象山,但後來自己脫隊迷了路,卻看見很迷人的風景,「我看著那個山和雲,想起年輕時學水墨畫時,原來水墨真的來自山水,原來我們的畫真的來自生活,生活真的會帶來創作的靈感。」

迪米崔也不只是漫畫家,他同時也是編輯,也從事其他視覺藝術創作,同時也玩一點音樂。他認為,藝術沒有形式差異,也不會受到環境與媒材的限制。此行以漫畫家角色來到台灣,也認識了多位台灣漫畫家。在他眼中,漫畫沒有國界,是世界的共同語言。而台灣漫畫有很澎湃的養分,跟比利時漫畫圈很像,非常多元、充滿創意,「我很享受從台灣漫畫裡認識台灣,那是從台灣人的眼光看台灣,是一個很好的認識台灣的方式。」

➤《KRONiKAS》,以漫畫合集,促成豐富的跨國合作

在《KRONiKAS》出版7期後,奧特里克基金會也正在籌備新的藝術計畫。主編亞莉珊卓於書展訪台時說,《KRONiKAS》最初的誕生與跨國漫畫工作坊有關,並從比利時的文化遺產出發,如今出版多期後,他們也開始思考新的可能。她也透露,基金會預計將開啟新的漫畫雜誌《CARTOGRAFiK(暫譯:地圖繪製者)》,希望向世界的創作者徵件,由作者繪製自己家鄉的世界遺產,或是具有戴寶性的建築遺跡,並鼓勵作者持續跨國合作。

對於自己的工作,亞莉珊卓顯得很投入,「我是藝術史背景,年輕時就是漫畫讀者,博士論文是談1910年到1990年的法語與比利時漫畫雜誌的變化。對我來說,漫畫始終是一個很好的媒介。」她笑說,自己在奧特里克基金會任職長達17年,基金會創辦人就是漫畫作者馮索瓦.史奇頓(Francois Schuiten),他與編劇搭檔貝涅.彼特(Benoit Peeters)所創作的《朦朧城市》,這是《朦朧城市》系列的其中一本,談的就是一個年輕繪圖員的故事,結合了獨特的建築空間與細膩的奇幻敘事。

「為什麼選擇用漫畫作為文化遺產的保存方式?我想《朦朧城市》」會是最初的解答。雖然沒有明說,但這個系列的作品有一個精神,就是在漫畫裡保存了重要的文化文物與遺產。」亞莉珊卓說,史奇頓不僅僅是漫畫家,也是著名的策展人、舞台設計師,「他始終在漫畫與真實世界之間穿梭,在作品裡建構虛擬建築與城市空間。我們的創辦人對文物保存相當執著,他又是一個漫畫家,這就是他的理想之一。」

此行因《KRONiKAS》受邀來台,她也在文策院協助下與李隆杰、簡嘉誠、吳識鴻、周見信等多位台灣漫畫家碰面,隨後又與韋蘺若明、陳沛珛、柳廣成等作者碰面,「看見各種不同的漫畫樣貌,收穫非常豐富!」對於《CARTOGRAFiK》可能會以什麼樣貌面世?亞莉珊卓則笑說,還需要保持一點神秘感,但不排除任何可能,或許是持續不同地域與文化背景的作者合作,也或許是五個作者的跨國接龍創作,當然也可能結合更多藝術表現形式。●

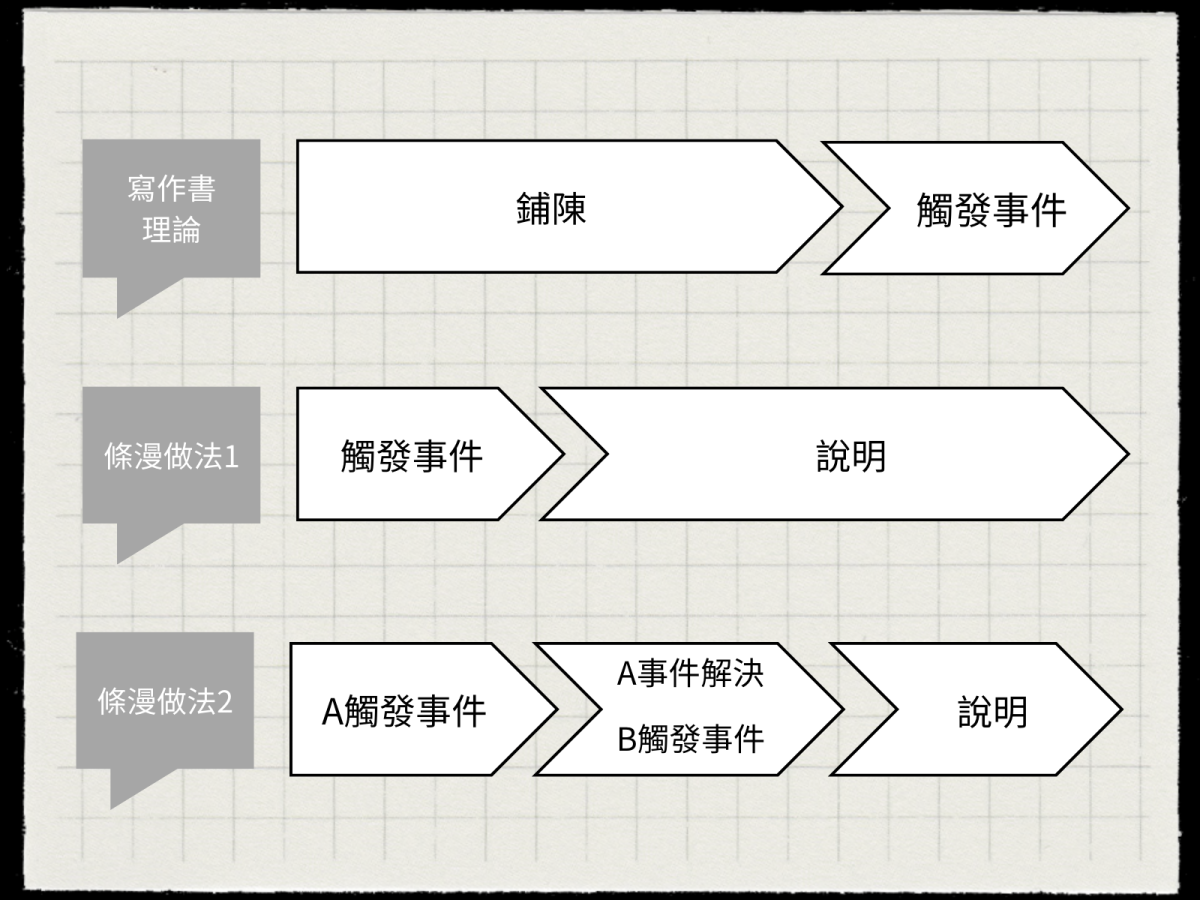

IP時代必備的創作指南:網路漫畫、網路小說作者最好奇的58個FAQ

IP時代必備的創作指南:網路漫畫、網路小說作者最好奇的58個FAQ

9554公里.評論》平行宇宙,或深度交流,一次漫畫對話的嘗試

關於比利時,在臺灣的你知道些什麼呢?

可能有不少人曾前往比利時旅遊,對景點或紀念品如數家珍;也有人因為留學或工作的緣故,和比利時有深淺不一的接觸;更有人因為諸如足球、啤酒、繪本……等等個人的興趣,對比利時有特定的了解。然而,整體而言,多數人大概對比利時都只有模糊的印象,只剩下一些些求學時為了考試強記下來的片段知識。

很多人可能不知道比利時分為法語區、荷蘭語區與德語區,可能更少人知道作為歐洲漫畫大宗的法語漫畫並不等同於法國漫畫,比利時一直是法語漫畫的核心成員。

看到這裡,一定有人忍不住質疑,知道這些幹嘛?甚至有些敏感的讀者,心底的警報已經嗡嗡作響:這該不會又是一篇質疑我「世界觀」不足的文章吧?

先別急,我只是想和你聊聊一篇有趣的漫畫。

➤兩個完全不同的世界,並非孤立的存在

這篇漫畫名為〈9554公里〉,篇幅不長,只有十頁左右,是由臺灣漫畫家小莊和比利時漫畫家迪米崔・皮尤(Dimitri Piot)兩人共同創作,〈9554公里〉指的就是臺灣和比利時兩地的距離,這也是皮尤建議的名字。說是「共同創作」,但和一般印象中合作不太相同,不是兩人一起創作一個故事,而是將書頁切割為上下半部,彼此各執一端,獨立創作,就像在紙面上以圖像打造出兩個平行的宇宙。

這篇作品最特別的地方,在於這兩個故事宇宙,初看像是毫不相涉的軸線,情節、風格或氛圍皆不相同,獨自前進,然而隨著故事到達尾聲,兩則敘事突然交織在一起,豁然貫通。再回頭才發現,這兩個看似完全不同的世界,並不是孤立的存在,而是一個有機體的不同面向。

這有機體的核心,是活躍於19世紀末到20世紀初的比利時藝術家Henri Privat-Livemont(以下簡稱為HPL),作為新藝術運動(Art Nouveau)的一員,他筆下的圖像以流動的線條,呈現著細膩的華麗和堅韌的生命力,並以海報、插畫或建築裝飾等偏向生活的媒材進行多數的創作。這次啟發〈9554公里〉漫畫的女神圖像,正是一棟在比利時大樓外的裝飾,由建築師Joseph Diongre於1908年所設計。

在小莊的作品裡,選擇了最臺灣本土的方式詮釋,那是在新世紀逐漸消失的鄉鎮面貌,重現田園風光的同時,更帶出濃厚的人情味。小莊巧妙運用著民間信仰常見附身的元素,讓我們跟隨著主角「中邪」的阿土伯在鎮上一路狂奔,沿路所見當然是虛構的場景,但又像是臺灣309鄉鎮裡似曾相識的景色。皮尤則打造了如夢似幻的超現實世界,那是女神身處的神話天地,典雅靜謐,然而女神也和阿土伯一樣,身陷在騷動之中,不安的尋覓。

結局請恕我暫不暴雷,但它呈現出立足於大眾的漫畫創作,和新藝術運動貫通的精神淵源,以及對於圖像及其創作者的禮讚。兩個故事相交的一瞬,提供了故事深長的餘韻,也象徵著兩個漫畫創作者,或兩個國家之間交會的美好瞬間。

如此難得的瞬間,絕非意外,而是刊登這篇漫畫的刊物《KRONiKAS》,以及背後來自比利時的奧特里克基金會(Maison Autrique)精心的安排與策畫。奧特里克是位於比利時布魯塞爾的一座歷史建物,這座建成於1893年的聯排別墅(townhouse),是由當時比利時知名建築師維克多.霍爾塔(Victor Horta)所打造。以線條的簡潔,呼應著新藝術運動的裝飾風格。

後來經過重新的整修,於2004年成為一座對外開放的博物館,除了建物本身,博物館裡最重要的收藏之一,是擅長描繪製建築的比利時漫畫家馮索瓦‧史奇頓(François Schuiten)替這棟歷史建物畫下的原稿,目前在網路上可以找到部分的畫作,不只精美,更有著他獨特的神韻,讓人聯想起他在《消逝邊境》或《再見巴黎》兩部傑作的美學。

結合著歷史建物的文化再生,以及對於圖像的重視,奧特里克基金會(Maison Autrique)進而以推動漫畫呈現文化資產為使命,於2017年推出了期刊《KRONiKAS》的出版計畫,每期邀請各地的漫畫家,讓他們以各自國家的文化資產為發想,創作短篇作品。不只保存與應用文化資產,更讓不同文化因為漫畫展開對話。小莊和皮尤的〈9554公里〉正是這樣理念下的產物,在比利時台北辦事處經貿組組長鄒宏平(Philippe Tzou)居中協調下,促成了兩人的合作,並剛好趕上了《KRONiKAS》第七期也是最後一期的出版。

換句話說,〈9554公里〉結尾閃耀的靈光(Aura),除了是兩位創作者才氣的交集,更是奧特里克基金會對溝通過去和現代、自身與他者的堅持,也是臺灣和比利時之間兩個文化間對話的嘗試。

➤在比利時出版看見台灣漫畫

於是,我們還是得回到「世界觀」這個老議題。

身處於陸地和海洋兩股文明之間的臺灣,似乎始終身陷在欠缺世界觀的焦慮裡,成為這塊土地上不同世代的人們共同面對的魔障。

認識或接觸「世界」的渴望,以及深怕在「世界」遭到邊緣化的恐懼,反映著這座島嶼所經歷的歷史起落,涉及了政治、社會、文化等等複雜的因素,形成某種難解的自卑情結,造成對世界觀的呼籲,經常暗藏著某種高姿態的譴責或批判,反而造成另一種阻礙。

即使去除掉這幽微曲折的心理層次不談,也不用去深究所謂的「世界觀」或「世界」的定義為何,要如何認識、理解不同生活背景的人們,本身就是一巨大而困難的命題。生活在二十一世紀的臺灣,已經能自由前往世界的每一個角落,數位時代更是帶來資訊的爆炸,即使擁有這些優勢,並不見得真的能彌平我們與其他國家的距離。

世界不只不是平的,如果考慮到文化或價值觀之間的差異,有時更像無數平行宇宙的軸線,在這星球上各自運行。浮光掠影的接觸或汗牛充棟的知識,無法讓不同國家社會的人們產生真正的連結,唯有更深層的文化或情感的對話,才能見到彼此真實的面容,知曉對方和自己的差異和共同之處,對不同文化的他者產生理解與神入。

〈9554公里〉或許已經成功了觸及這個目標,至少開啟了溝通的可能與想像。一方面藉由「漫畫」作為圖像,可能比文字或言語,更能跨越不同文化隔閡的優勢,畢竟對於圖畫的解讀和理解,是人類與生俱來的本能,沒有太高的學習門檻。另一方面,歷史文物所構成的文化資產,不單只是被動的保存或典藏過去而已,更是主動的創生和轉譯,成為和他人互動,拓展未來無限可能的手段。

就像文章一開頭提及的,比利時漫畫好像和臺灣沒有任何交集,但許多人不知道自己兒時難忘的回憶——《藍色小精靈》或《丁丁歷險記》都來自於比利時。每天傍晚守在電視前等待《藍色小精靈》的播放,嘲笑著「賈不妙」與「大笨貓」又一次失敗的計畫,並對小精靈的成員如數家珍;又或者在市立圖書館裡,和同年齡的讀者搶著館內唯一的一套漫畫《丁丁歷險記》,這些當然都屬於80年代臺灣童年的重要一環,但同時也在不知不覺中已經和9554公里之外比利時接軌,就像小莊和皮尤筆下的阿土伯與女神一樣。

要認識世界必須先從認識自己的過去開始,並選擇合適的媒介,聆聽對方,表達自己。這一切都不可能憑空而來,需要許多人的投入和參與。《KRONiKAS》的專案雖然告一段落,奧特里克基金會已經開始籌畫下一個計劃,臺灣漫畫將是其中的重點之一。

當比利時積極走向我們,我們是否已經準備好熱情的回應了?也許在不久的未來,在《藍色小精靈》或《丁丁歷險記》之後,新一代的比利時漫畫,將成為臺灣新一代讀者重要的回憶;與此同時,更多的比利時讀者也會因為臺灣創作中筆下的漫畫作品,認識這座昂然獨立,勇於擁抱世界的島嶼。●

➤線上閱讀:9554KM

➤ 9554公里·訪問》各畫一半?比利時與台灣越洋共創,以漫畫紀錄文化遺產,訪迪米崔·皮尤、小莊

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量