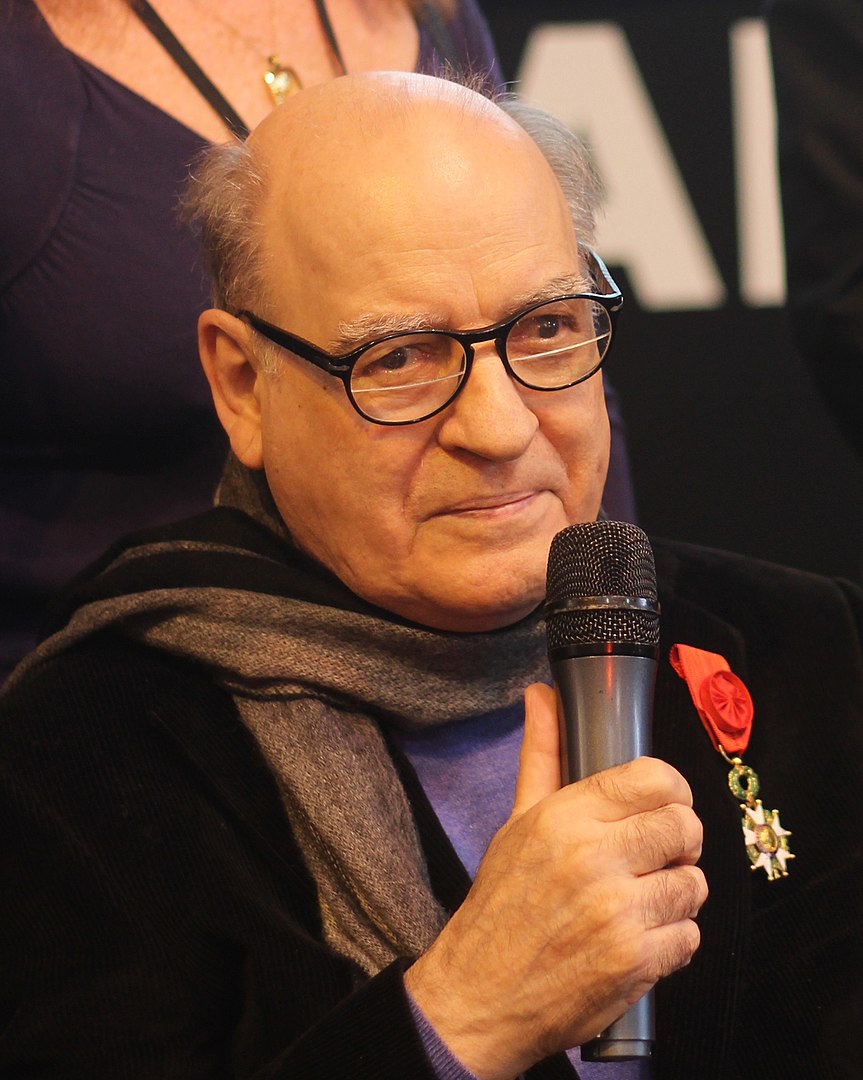

《美麗黑暗》編劇法比揚・韋爾曼。(圖源:wikipedia)

假如我們試著想像一部由大衛.林區(David Lynch)執導的《愛麗絲夢遊仙境》,或許可以得到法比揚・韋爾曼(Fabien Vehlmann)編劇、克拉斯奎特(Kerascoët)繪圖的《美麗黑暗》。這部在歐漫迷之間相傳已久,披著童趣外衣描繪血腥景色的怪誕作品,雖然遊蕩了15年後才在台面市,但值得慶幸的是,因為文化的距離和其國際聲譽,我們絕不會搞錯它的目標讀者——這是一部面向成人的恐怖童話。

不過即使如此,它的殊異還是讓人摸不著頭緒:為何有人想要創作這麼一本集天真與殘酷於一身的作品?或許編劇韋爾曼能為我們回答這些埋藏在讀者心中已久的問題,並為我們揭露他的創作思路。

➤罕見的創作起源 Q: 備受國際獎項肯定的漫畫《美麗黑暗》,從2009年首次出版後已歷時多年。其後您持續出版了多部漫畫如《Le Dernier Atlas

左:《美麗黑暗》第一版。右:第二版出版於2017年。

韋爾曼 :這個故事不是用我習慣的方式來進行的。通常我會先有自己的故事,然後找一位畫手來配合,但《美麗黑暗》則是反過來,由繪畫雙人組克拉斯奎特 這對情侶先開始的。當時我們是朋友,還沒一起合作過。我有時會去他們那裡坐坐,有天瑪麗跟我提了一個想法,但她不是很確定,想先看我反應如何。她跟我講了這本書的前7頁劇情,沒講太多細節,也沒有對話,就只是奧蘿兒這個女孩在喝茶,一切都很可愛,然後奧蘿兒突然就逃出了一具女孩的屍體。當時我可能是唯一一個覺得可以寫成故事的人。

其實,我在法國是因為一部叫做《Seuls 孤單孩童 ,暫譯)的系列作品而知名。畢竟這也是一部有點「病」的作品,所以《美麗黑暗》述說著童年與死亡等等的題材,對我來說並不陌生。但這兩部作品最不一樣的是,《孤單孩童》是給小孩看的,講述死亡;而《美麗黑暗》是要講給成人的,是一個關於童年及死亡的故事。

前7頁的劇情一開始沒有對話與細節,由韋爾曼將腳本文字化才成型。(圖片提供:臉譜出版)

Q: 這樣的創作過程的確有些特別,一般我們所看到的漫畫作品,大多是單一作者兼繪者,或是原案編劇找來合適繪者的合作模式。為何克拉斯奎特會需要編劇的介入呢?可否跟我們介紹一下當年三人的工作模式?

韋爾曼 :一開始我的角色其實不是編劇,反而是催生的助產婆,我們稱做「接生」(maïeutique),也就是協助他人將作品完成。一開始是我提議這麼做的,因為瑪麗沒辦法自己獨立完成故事。但漸漸地,我的角色就變成了編劇,或說是共同編劇,因為瑪麗不太想寫對話,在寫故事這方面,有很多東西她不太有興趣去做、容易感到無聊。然後我就向她證明我們能做到什麼程度,之後就順利進行下去了。

塞巴斯蒂安和我跟她的工作過程是非常緊密的。瑪麗是帶這部作品來的人,她確保了這部作品的精神——也就是「兒童的殘酷」,還有一點「荒謬」。而塞巴斯蒂安則是在圖像方面幫助她。在《美麗黑暗》可以看見兩種很不同的圖像風格:瑪麗畫的是那些天真可愛的角色,而那些比較寫實的背景和動物,包含女孩的屍體,則是塞巴斯蒂安畫的。

我的部分,反而是讓瑪麗在圖像的想法上比較有秩序,也就是調整故事結構。我必須說,這部作品能夠成功,有很大一部分是來自瑪麗的才華,而我跟塞巴斯蒂安的角色只是為了讓這本漫畫變得更精采。

這段血腥的想法其實是來自瑪麗,韋爾曼說作品曾一度要走向城市,但他認為封閉的環境才能製造出舞台劇般的情境。(圖片提供:臉譜出版)

➤沒有答案的故事 Q: 您提到這部作品的殘酷與可愛畫風,是否能聊聊書名《美麗黑暗》是如何定名的?您後來也與克拉斯奎特合作了《Voyage en Satanie

韋爾曼: 事實上,《美麗黑暗》的標題玩弄的是「矛盾修辭」(oxymore),我們決定讓「黑暗」(ténèbres)保留一點不祥的、有害的形象,但卻讓這個「黑暗」與「美麗」(jolie)連結,甚至是跟「可愛」、「童貞」、「天真」有關,然而卻表現了諸多的「殘酷」。

從兩方面來看,身為作者,我們想要在讀者端製造一個情緒上的衝擊,像是在暗示讀者:這些可愛的角色不應該做出那麼多可怕的事情。但如果站在哲學的角度,對我來說,生命就是一個矛盾的濃縮,「美」與「惡」是可以共存的,「髒」與「美」可以共存。有時候,那些極為醜惡的人也能做出非常美麗的東西。

這在我的書裡很常見,這使我們去探索那些介於中間的灰色地帶。我越來越質疑「二元化」的思考模式,像是好與壞、美與醜。我覺得人生是更複雜的,不幸的是,透過社群媒體,我們越來越傾向二元對立,但其實真相是比這還要複雜許多的。

我們常常期待漫畫裡的一種「簡單化」,卻也希望作者能讓我們稍微理解這個真實的世界。所以我們必須同時簡化、概述化一些事情,又因為沒有太多頁面可以創作,所以也得在作品中保留真實世界的細微之處。

可愛的角色與殘酷屍體的對比。(圖片提供:臉譜出版)

Q: 呼應您剛剛提到的複雜性,書中也有很多懸而未決的設定,像是精靈般的可愛角色是從何而來,又為何有女孩的屍體等等。故事像是從無數的事件開始,並結束在中途,讓人意猶未盡並感到無比驚悚。想知道為何有這樣的安排?想透過這樣的敘事告訴讀者什麼呢?

韋爾曼: 事實上,是瑪麗特別要求我們要「什麼都不知道」。她跟我提過,有時候在我們的人生裡沒辦法知道全部。我覺得這想法真是太棒了!因為對我來說,漫畫雖然的確是反映人生,但當我秀給那些有所預期的觀眾看時,我們必須滿足他們。

這是一個很典型的公式,像是作者與讀者之間的一條遊戲規則,也就是必須解決這個懸念。但在這部作品中,我們讓讀者感受到強烈的情緒波動,以回應他們的情緒需求,但不去滿足他們想要有明確解釋的故事——這確實是瑪麗想要的結果。

在《美麗黑暗》裡,主要的題旨便是以「殘酷」為中心,更甚於「死亡」,好比大自然帶來的「殘酷」。以我們的角度來看,某種意義上在森林中的兒童屍體是很不正義的,因為年輕的女孩不應該死得這麼早。然後,我們會下意識地連結到那些報導女孩死亡的社會新聞。所以整體來說,雖然我們在漫畫中從來沒說,但讀者會自然地想到凶手的議題。

同樣的,很多讀者將之連結到性犯罪,覺得這女孩是被強暴然後殺害的。因為我們太常將女孩的身體連結到很多犯罪中,但這些其實是人類能想像到最殘酷的事件。然而,圍繞在這具屍體的大自然並不在乎,大自然按照它的腳步前進,季節移轉替換,屍體腐敗,動物過著他們自己的生活。在大自然的視角中,沒有什麼醜聞,一個昆蟲的死亡就如同這位女孩,這讓讀者感到坐立難安。

不過,所有我們放在這部作品的細微設計,我不確定是否都成功了,目的還是在保留不同的閱讀角度,不去阻饒讀者的想像,也不去強調。我們並沒有刻意要用《美麗黑暗》去嚇讀者,反而是想要做出一個非常特別的故事,製造出很獨特的情緒體驗。

大自然的殘酷下,書中屍體逐漸腐敗,無人發現。(圖片提供:臉譜出版)

➤編劇的創作思考 Q: 前面提及克拉斯奎特的繪畫風格,漫畫繪圖的雙人組合在台灣其實不太常見,通常是一人負責圖畫、一人負責經紀聯繫或意象發想。請問您在製作《美麗黑暗》時所遭遇的挑戰是什麼呢?您又是如何決定跟繪者合作的?

韋爾曼 :滿足瑪麗是個很大的挑戰。因為她真的很具批判力,同時眼光又很正確。跟瑪麗一起共事,就像是一名徒弟跟武士學藝、被師傅打。至於塞巴斯蒂安,跟他共事就容易許多。跟他們兩位工作真的很棒,塞巴斯蒂安總是很有熱情,會說「我們做得到」、「我們可以」,但瑪麗卻是很批判,會說「不行」、「這樣不可以」等等。所以第一個挑戰是在這。

另一個挑戰,其實是怎樣保留大家的詮釋。事實上讀者的解讀有兩種,一種偏向可怕的,另一種則偏溫馨。當然我們不希望只有這兩種詮釋。敘事上如何不給出答案,是我們最大的困難。我們的責任編輯非常驕傲做出了這本書,但這本書出現在他們家是很奇怪的,因為當時Dupuis還是一家兒童青少年的漫畫出版社。我必須說,這甚至造成一些誤會,有些書店店員把《美麗黑暗》放在兒童區,因為他們沒有讀過內文,只看到精美的圖像就認為是兒童作品,所以有些小孩看了後便留下了創傷。

此外,譬如腳本如何留給圖像更多位置,對我來說也是個難題。因為我是個很多話的編劇,我很常寫很多對話。我可能終其一生都在學著要怎麼讓圖像自己說話,而不是用對話的方式。跟克拉斯奎特共事,我必須要考慮到圖像。如何用圖像呈現敘事是很困難的,因為我太想要用對話去講故事。我很開心我的夥伴把對話拿掉了,這強迫我離開舒適圈。

《美麗黑暗》是一本不太典型的作品,因為包括圖像、故事、敘事手法等等,所有東西必須一起思考。事實上,我跟繪者的關係有點像是在談戀愛。我們一開始墜入情網,譬如我很喜歡對方的圖,或是對方很喜歡我的腳本,但我們卻沒辦法一起生活然後生小孩。因為我們互相喜歡,但並不理解彼此,有點像一見鍾情卻無法長長久久,熱情會退去。

所以跟對方合作,要能彼此溝通,找到一個故事是能夠滿足彼此,讓繪者跟編劇進行得下去的。繪者也必須提供我一些想法,讓我能夠完全的配合腳本以及繪者,這有點像是量身打造的過程。我現在已經不再自己做一份劇本然後找人畫了,我已經不想這樣做了,因為這是雙向互動的。

可愛的畫風讓人誤以為是給兒童看的作品。動物部分是由塞巴斯蒂安繪製。(圖片提供:臉譜出版)

Q: 因為您編劇的作品類型差距頗大,有經典法語角色漫畫《Spirou et Fantasio

韋爾曼: 靈感來源部分,我想首先是必須對所有事物都感到極度的好奇。不只是在「數量」上,也必須在「質性」上感到好奇。數量是指必須要讀很多東西,看紀錄片等資料、跟很多人對話,有時候我們雖然具備創造力,但跟人對話是不容易的。我身為編劇,是還滿多話的,但有時候這對畫者來說是很困難的,因為他們常常是比較內向的。但實際上編劇也一樣,必須要克服害羞。編劇這個職業,跟人談話是非常重要的,必須鼓起勇氣去對話,而且還必須讓自己的好奇心多元化。

我跟很多法國的年輕作者談過,我建議他們讀一些跟日漫不同的東西。我並不是鄙視日漫,也不是想阻止他們做日漫,而是如果他們要做日漫,他們要思考怎麼做才能夠做出跟其他日漫不同的東西。

這同樣適用在想要畫奇幻故事的作者身上,不要只看《冰與火之歌:權力遊戲》或托爾金(J. R. R. Tolkien)的小說,因為所有同齡人都會去讀這些東西,他們的靈感都會來自於同樣的東西。必須要開啟對不同領域的好奇心。我試著應用這條規則,持續地保持好奇,然後創作過程下意識地讓想法流瀉而出。

其實會製作不同類型的故事,也要視繪者的特性而定。有時候因為要跟某位作者合作,我會試著集中想法(但有時儘管再怎麼想跟這位作者合作,靈感就是出不來)。我很幸運能跟很多作者/繪者合作,他們帶來我所沒有的才華,我的腦袋迴路啟動了專屬於他們的寫作,我會想著「這圖像跟這樣的故事走向會很搭」,因為他們都是唯一能符合這些敘事的人。

但,他們不見得都有相同的才華,他們的強項是在不同的層次,比如《孤單孩童》的畫者噶左提(Gazzotti),就是版面調度(mise en scène)的天才,他知道怎麼取景、怎麼讓讀者很快了解到情況,對我來說他真的是世界上最好的版面調度師。總之,類型的轉換取決於我的合作夥伴,我已經不再只為自己寫作然後找尋繪者,因為事情並非這樣進行的。

編劇在對話上的琢磨。(圖片提供:臉譜出版)

➤讀者回饋與未來展望 Q: 《美麗黑暗》出版以來,已漸漸發揮它的影響力。在亞洲,這部作品於2014年受日本文化廳媒體藝術祭審查委員推薦,也獲得「蓋曼賞」第三名,《阿基拉》作者大友克洋更是給予很高的評價。台灣也有漫畫作者路徑,將它列入人生六大漫畫之一。不知道創作之初您有沒有預料到國際上的成功?本書在您的創作生涯中具有什麼樣的地位呢?

韋爾曼: 不,完全沒有料想會這樣,像我獲得安古蘭最佳編劇獎的《最後的阿特拉》就沒有這樣的際遇。我們在做書的時候,也沒有期待商業上的成功,因為這部作品的故事真的很難懂。其實這也是我唯一一部被翻譯到這麼多國家的漫畫,它在美國甚至賣得比法國還好,要知道其實歐漫在美國算是相對較小的市場。

不過,的確在法國,有人很討厭這部漫畫。尤其對有小孩的人來說,這本書是很難讀下去的。直到國際間的好評傳來,我們才知道,我們並沒有搞錯方向。我想是因為作品中有某種特殊性,有我們所經驗的情緒,而這份特殊性是來自於瑪麗,我真的想向她致敬。我個人很滿足於能留下這本集殘酷、美與荒謬於一身的作品,並且向人們傳遞這些我們一開始就想要表述的精神。

這部作品的確為我的職業生涯帶來很大的轉變。我剛開始當漫畫編劇的4、5年裡,必須取悅迎合大眾、吸引讀者,這很重要。我想以此維生,所以銷售是很重要的;而另一方面這也是作者的內心話,因為我不想讓大家討厭,希望大家都能喜歡我。

但漸漸地,遇到很多一起合作的作者,尤其多虧了《美麗黑暗》,我才知道,或許讓大家討厭也是一件很棒的事,而這也會讓某部分的人感到開心。《美麗黑暗》就是這樣的一本書,它要做的就是站在「反對意見一致」(anti-consensus)的立場,因為讓所有人都想讀這本書是不可能的。●

正因作品中的殘酷,讓《美麗黑暗》的動畫改編之路備感艱辛。雖然班傑明・漢納(Benjamin Renner)曾製作成短片,但韋爾曼仍試圖尋找資金,或許能從Netflix的成人動畫中找到一線生機。(圖片提供:臉譜出版)

訪談中提及的韋爾曼作品。《食人妖的廚房》(右)最新一集甫於今年3月出版。

美麗黑暗 Jolies Ténèbres 內容簡介➤ 】

作者簡介:

法比揚.韋爾曼Fabien Vehlmann

1972年出生於法國蒙德馬桑市。畢業於法國南特高等商學院的他,在1996年參加了知名漫畫雜誌《Spirou magazine Spirou magazine Seuls Dernier Atlas tome 1 Prix ActuSF de l’uchronie 2019最佳漫畫獎。

繪者簡介:

克拉斯奎特Kerascoët

法國漫畫家夫婦瑪麗.彭慕琵(Marie Pommepuy)和塞巴斯蒂安.科塞(Sébastien Cosset)的筆名。2012年,以《Beauté Miss pas touche

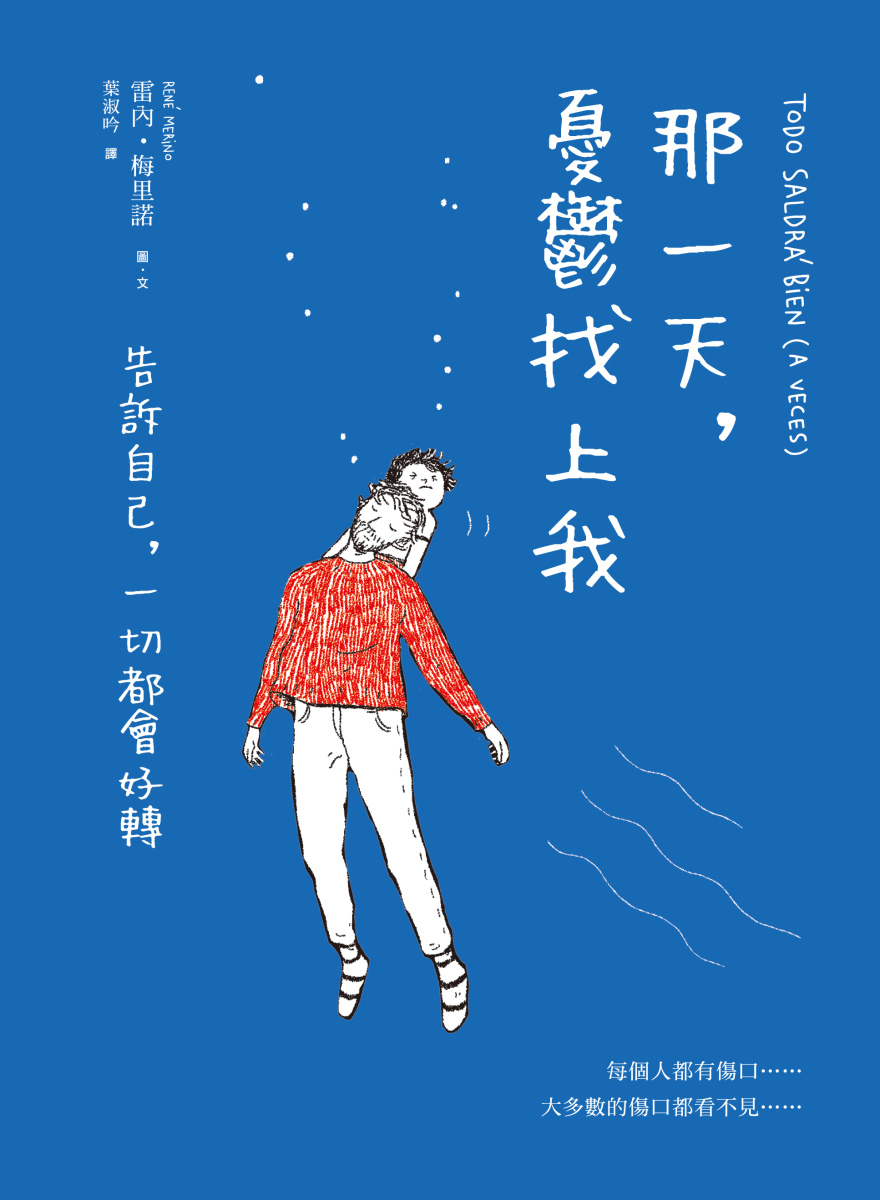

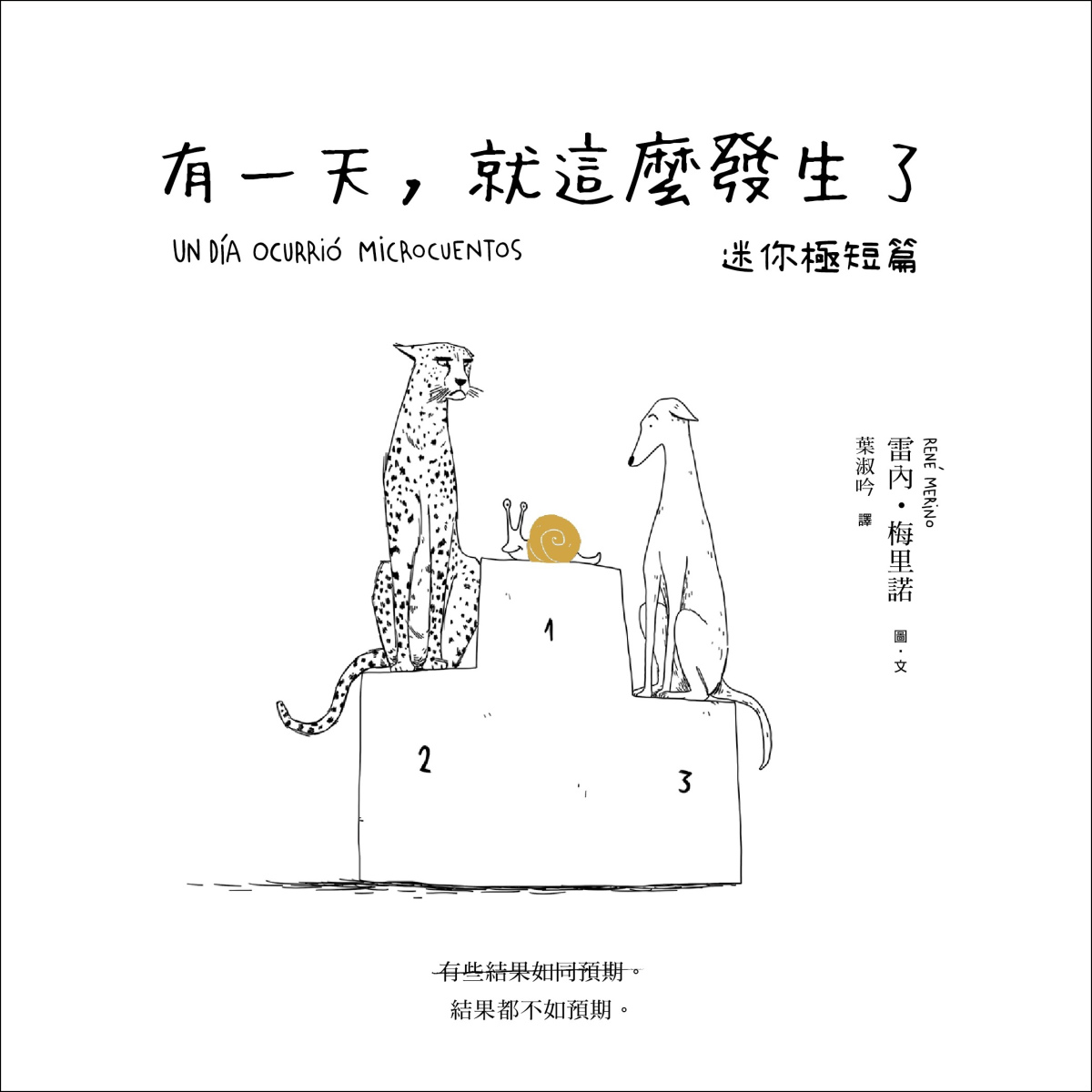

有一天,就這麼發生了:迷你極短篇

有一天,就這麼發生了:迷你極短篇

專訪》生命就是一個矛盾的濃縮:訪《美麗黑暗》編劇法比揚.韋爾曼

假如我們試著想像一部由大衛.林區(David Lynch)執導的《愛麗絲夢遊仙境》,或許可以得到法比揚・韋爾曼(Fabien Vehlmann)編劇、克拉斯奎特(Kerascoët)繪圖的《美麗黑暗》。這部在歐漫迷之間相傳已久,披著童趣外衣描繪血腥景色的怪誕作品,雖然遊蕩了15年後才在台面市,但值得慶幸的是,因為文化的距離和其國際聲譽,我們絕不會搞錯它的目標讀者——這是一部面向成人的恐怖童話。

不過即使如此,它的殊異還是讓人摸不著頭緒:為何有人想要創作這麼一本集天真與殘酷於一身的作品?或許編劇韋爾曼能為我們回答這些埋藏在讀者心中已久的問題,並為我們揭露他的創作思路。

➤罕見的創作起源

Q:備受國際獎項肯定的漫畫《美麗黑暗》,從2009年首次出版後已歷時多年。其後您持續出版了多部漫畫如《Le Dernier Atlas》(最後的阿特拉,暫譯)等作,《美麗黑暗》是台灣認識您的第一部作品。請問這篇故事當初是如何生成的?

韋爾曼:這個故事不是用我習慣的方式來進行的。通常我會先有自己的故事,然後找一位畫手來配合,但《美麗黑暗》則是反過來,由繪畫雙人組克拉斯奎特這對情侶先開始的。當時我們是朋友,還沒一起合作過。我有時會去他們那裡坐坐,有天瑪麗跟我提了一個想法,但她不是很確定,想先看我反應如何。她跟我講了這本書的前7頁劇情,沒講太多細節,也沒有對話,就只是奧蘿兒這個女孩在喝茶,一切都很可愛,然後奧蘿兒突然就逃出了一具女孩的屍體。當時我可能是唯一一個覺得可以寫成故事的人。

其實,我在法國是因為一部叫做《Seuls》(孤單孩童,暫譯)的系列作品而知名。畢竟這也是一部有點「病」的作品,所以《美麗黑暗》述說著童年與死亡等等的題材,對我來說並不陌生。但這兩部作品最不一樣的是,《孤單孩童》是給小孩看的,講述死亡;而《美麗黑暗》是要講給成人的,是一個關於童年及死亡的故事。

Q:這樣的創作過程的確有些特別,一般我們所看到的漫畫作品,大多是單一作者兼繪者,或是原案編劇找來合適繪者的合作模式。為何克拉斯奎特會需要編劇的介入呢?可否跟我們介紹一下當年三人的工作模式?

韋爾曼:一開始我的角色其實不是編劇,反而是催生的助產婆,我們稱做「接生」(maïeutique),也就是協助他人將作品完成。一開始是我提議這麼做的,因為瑪麗沒辦法自己獨立完成故事。但漸漸地,我的角色就變成了編劇,或說是共同編劇,因為瑪麗不太想寫對話,在寫故事這方面,有很多東西她不太有興趣去做、容易感到無聊。然後我就向她證明我們能做到什麼程度,之後就順利進行下去了。

塞巴斯蒂安和我跟她的工作過程是非常緊密的。瑪麗是帶這部作品來的人,她確保了這部作品的精神——也就是「兒童的殘酷」,還有一點「荒謬」。而塞巴斯蒂安則是在圖像方面幫助她。在《美麗黑暗》可以看見兩種很不同的圖像風格:瑪麗畫的是那些天真可愛的角色,而那些比較寫實的背景和動物,包含女孩的屍體,則是塞巴斯蒂安畫的。

我的部分,反而是讓瑪麗在圖像的想法上比較有秩序,也就是調整故事結構。我必須說,這部作品能夠成功,有很大一部分是來自瑪麗的才華,而我跟塞巴斯蒂安的角色只是為了讓這本漫畫變得更精采。

➤沒有答案的故事

Q:您提到這部作品的殘酷與可愛畫風,是否能聊聊書名《美麗黑暗》是如何定名的?您後來也與克拉斯奎特合作了《Voyage en Satanie》(撒坦妮之旅,暫譯),描繪主角試圖在地底找尋能證明地獄存在的科學家弟弟。您們的合作似乎都有對「惡」的興趣,請問您如何看待這種真善美與惡的反差感呢?

韋爾曼:事實上,《美麗黑暗》的標題玩弄的是「矛盾修辭」(oxymore),我們決定讓「黑暗」(ténèbres)保留一點不祥的、有害的形象,但卻讓這個「黑暗」與「美麗」(jolie)連結,甚至是跟「可愛」、「童貞」、「天真」有關,然而卻表現了諸多的「殘酷」。

從兩方面來看,身為作者,我們想要在讀者端製造一個情緒上的衝擊,像是在暗示讀者:這些可愛的角色不應該做出那麼多可怕的事情。但如果站在哲學的角度,對我來說,生命就是一個矛盾的濃縮,「美」與「惡」是可以共存的,「髒」與「美」可以共存。有時候,那些極為醜惡的人也能做出非常美麗的東西。

這在我的書裡很常見,這使我們去探索那些介於中間的灰色地帶。我越來越質疑「二元化」的思考模式,像是好與壞、美與醜。我覺得人生是更複雜的,不幸的是,透過社群媒體,我們越來越傾向二元對立,但其實真相是比這還要複雜許多的。

我們常常期待漫畫裡的一種「簡單化」,卻也希望作者能讓我們稍微理解這個真實的世界。所以我們必須同時簡化、概述化一些事情,又因為沒有太多頁面可以創作,所以也得在作品中保留真實世界的細微之處。

Q:呼應您剛剛提到的複雜性,書中也有很多懸而未決的設定,像是精靈般的可愛角色是從何而來,又為何有女孩的屍體等等。故事像是從無數的事件開始,並結束在中途,讓人意猶未盡並感到無比驚悚。想知道為何有這樣的安排?想透過這樣的敘事告訴讀者什麼呢?

韋爾曼:事實上,是瑪麗特別要求我們要「什麼都不知道」。她跟我提過,有時候在我們的人生裡沒辦法知道全部。我覺得這想法真是太棒了!因為對我來說,漫畫雖然的確是反映人生,但當我秀給那些有所預期的觀眾看時,我們必須滿足他們。

這是一個很典型的公式,像是作者與讀者之間的一條遊戲規則,也就是必須解決這個懸念。但在這部作品中,我們讓讀者感受到強烈的情緒波動,以回應他們的情緒需求,但不去滿足他們想要有明確解釋的故事——這確實是瑪麗想要的結果。

在《美麗黑暗》裡,主要的題旨便是以「殘酷」為中心,更甚於「死亡」,好比大自然帶來的「殘酷」。以我們的角度來看,某種意義上在森林中的兒童屍體是很不正義的,因為年輕的女孩不應該死得這麼早。然後,我們會下意識地連結到那些報導女孩死亡的社會新聞。所以整體來說,雖然我們在漫畫中從來沒說,但讀者會自然地想到凶手的議題。

同樣的,很多讀者將之連結到性犯罪,覺得這女孩是被強暴然後殺害的。因為我們太常將女孩的身體連結到很多犯罪中,但這些其實是人類能想像到最殘酷的事件。然而,圍繞在這具屍體的大自然並不在乎,大自然按照它的腳步前進,季節移轉替換,屍體腐敗,動物過著他們自己的生活。在大自然的視角中,沒有什麼醜聞,一個昆蟲的死亡就如同這位女孩,這讓讀者感到坐立難安。

不過,所有我們放在這部作品的細微設計,我不確定是否都成功了,目的還是在保留不同的閱讀角度,不去阻饒讀者的想像,也不去強調。我們並沒有刻意要用《美麗黑暗》去嚇讀者,反而是想要做出一個非常特別的故事,製造出很獨特的情緒體驗。

➤編劇的創作思考

Q:前面提及克拉斯奎特的繪畫風格,漫畫繪圖的雙人組合在台灣其實不太常見,通常是一人負責圖畫、一人負責經紀聯繫或意象發想。請問您在製作《美麗黑暗》時所遭遇的挑戰是什麼呢?您又是如何決定跟繪者合作的?

韋爾曼:滿足瑪麗是個很大的挑戰。因為她真的很具批判力,同時眼光又很正確。跟瑪麗一起共事,就像是一名徒弟跟武士學藝、被師傅打。至於塞巴斯蒂安,跟他共事就容易許多。跟他們兩位工作真的很棒,塞巴斯蒂安總是很有熱情,會說「我們做得到」、「我們可以」,但瑪麗卻是很批判,會說「不行」、「這樣不可以」等等。所以第一個挑戰是在這。

另一個挑戰,其實是怎樣保留大家的詮釋。事實上讀者的解讀有兩種,一種偏向可怕的,另一種則偏溫馨。當然我們不希望只有這兩種詮釋。敘事上如何不給出答案,是我們最大的困難。我們的責任編輯非常驕傲做出了這本書,但這本書出現在他們家是很奇怪的,因為當時Dupuis還是一家兒童青少年的漫畫出版社。我必須說,這甚至造成一些誤會,有些書店店員把《美麗黑暗》放在兒童區,因為他們沒有讀過內文,只看到精美的圖像就認為是兒童作品,所以有些小孩看了後便留下了創傷。

此外,譬如腳本如何留給圖像更多位置,對我來說也是個難題。因為我是個很多話的編劇,我很常寫很多對話。我可能終其一生都在學著要怎麼讓圖像自己說話,而不是用對話的方式。跟克拉斯奎特共事,我必須要考慮到圖像。如何用圖像呈現敘事是很困難的,因為我太想要用對話去講故事。我很開心我的夥伴把對話拿掉了,這強迫我離開舒適圈。

《美麗黑暗》是一本不太典型的作品,因為包括圖像、故事、敘事手法等等,所有東西必須一起思考。事實上,我跟繪者的關係有點像是在談戀愛。我們一開始墜入情網,譬如我很喜歡對方的圖,或是對方很喜歡我的腳本,但我們卻沒辦法一起生活然後生小孩。因為我們互相喜歡,但並不理解彼此,有點像一見鍾情卻無法長長久久,熱情會退去。

所以跟對方合作,要能彼此溝通,找到一個故事是能夠滿足彼此,讓繪者跟編劇進行得下去的。繪者也必須提供我一些想法,讓我能夠完全的配合腳本以及繪者,這有點像是量身打造的過程。我現在已經不再自己做一份劇本然後找人畫了,我已經不想這樣做了,因為這是雙向互動的。

Q:因為您編劇的作品類型差距頗大,有經典法語角色漫畫《Spirou et Fantasio》(斯皮魯與方大炯,暫譯),也有如《美麗黑暗》稍微另類黑暗的劇本。請問您平常的靈感來源為何?您如何在不同的劇情類型之間做轉換?

韋爾曼:靈感來源部分,我想首先是必須對所有事物都感到極度的好奇。不只是在「數量」上,也必須在「質性」上感到好奇。數量是指必須要讀很多東西,看紀錄片等資料、跟很多人對話,有時候我們雖然具備創造力,但跟人對話是不容易的。我身為編劇,是還滿多話的,但有時候這對畫者來說是很困難的,因為他們常常是比較內向的。但實際上編劇也一樣,必須要克服害羞。編劇這個職業,跟人談話是非常重要的,必須鼓起勇氣去對話,而且還必須讓自己的好奇心多元化。

我跟很多法國的年輕作者談過,我建議他們讀一些跟日漫不同的東西。我並不是鄙視日漫,也不是想阻止他們做日漫,而是如果他們要做日漫,他們要思考怎麼做才能夠做出跟其他日漫不同的東西。

這同樣適用在想要畫奇幻故事的作者身上,不要只看《冰與火之歌:權力遊戲》或托爾金(J. R. R. Tolkien)的小說,因為所有同齡人都會去讀這些東西,他們的靈感都會來自於同樣的東西。必須要開啟對不同領域的好奇心。我試著應用這條規則,持續地保持好奇,然後創作過程下意識地讓想法流瀉而出。

其實會製作不同類型的故事,也要視繪者的特性而定。有時候因為要跟某位作者合作,我會試著集中想法(但有時儘管再怎麼想跟這位作者合作,靈感就是出不來)。我很幸運能跟很多作者/繪者合作,他們帶來我所沒有的才華,我的腦袋迴路啟動了專屬於他們的寫作,我會想著「這圖像跟這樣的故事走向會很搭」,因為他們都是唯一能符合這些敘事的人。

但,他們不見得都有相同的才華,他們的強項是在不同的層次,比如《孤單孩童》的畫者噶左提(Gazzotti),就是版面調度(mise en scène)的天才,他知道怎麼取景、怎麼讓讀者很快了解到情況,對我來說他真的是世界上最好的版面調度師。總之,類型的轉換取決於我的合作夥伴,我已經不再只為自己寫作然後找尋繪者,因為事情並非這樣進行的。

➤讀者回饋與未來展望

Q:《美麗黑暗》出版以來,已漸漸發揮它的影響力。在亞洲,這部作品於2014年受日本文化廳媒體藝術祭審查委員推薦,也獲得「蓋曼賞」第三名,《阿基拉》作者大友克洋更是給予很高的評價。台灣也有漫畫作者路徑,將它列入人生六大漫畫之一。不知道創作之初您有沒有預料到國際上的成功?本書在您的創作生涯中具有什麼樣的地位呢?

韋爾曼:不,完全沒有料想會這樣,像我獲得安古蘭最佳編劇獎的《最後的阿特拉》就沒有這樣的際遇。我們在做書的時候,也沒有期待商業上的成功,因為這部作品的故事真的很難懂。其實這也是我唯一一部被翻譯到這麼多國家的漫畫,它在美國甚至賣得比法國還好,要知道其實歐漫在美國算是相對較小的市場。

不過,的確在法國,有人很討厭這部漫畫。尤其對有小孩的人來說,這本書是很難讀下去的。直到國際間的好評傳來,我們才知道,我們並沒有搞錯方向。我想是因為作品中有某種特殊性,有我們所經驗的情緒,而這份特殊性是來自於瑪麗,我真的想向她致敬。我個人很滿足於能留下這本集殘酷、美與荒謬於一身的作品,並且向人們傳遞這些我們一開始就想要表述的精神。

這部作品的確為我的職業生涯帶來很大的轉變。我剛開始當漫畫編劇的4、5年裡,必須取悅迎合大眾、吸引讀者,這很重要。我想以此維生,所以銷售是很重要的;而另一方面這也是作者的內心話,因為我不想讓大家討厭,希望大家都能喜歡我。

但漸漸地,遇到很多一起合作的作者,尤其多虧了《美麗黑暗》,我才知道,或許讓大家討厭也是一件很棒的事,而這也會讓某部分的人感到開心。《美麗黑暗》就是這樣的一本書,它要做的就是站在「反對意見一致」(anti-consensus)的立場,因為讓所有人都想讀這本書是不可能的。●

Jolies Ténèbres

作者:法比揚.韋爾曼(Fabien Vehlmann)

繪者:克拉斯奎特

譯者:陳文瑤

出版:臉譜出版

定價:630元

【內容簡介➤】

作者簡介:

法比揚.韋爾曼Fabien Vehlmann

1972年出生於法國蒙德馬桑市。畢業於法國南特高等商學院的他,在1996年參加了知名漫畫雜誌《Spirou magazine》的漫畫編劇比賽,但第一輪就被刷掉,因為他沒有遵守遊戲規則。儘管如此,他卻持續把自己的劇本投稿到《Spirou magazine》,就這樣持續了一年,最後終於被採用。他嘗試過科幻、黑色幽默、哲學等類型的劇本。後來於2005開始,並於2006年出版青少年奇幻系列《Seuls》(與Bruno Gazzotti合作,分為3期共13冊),分別在2007和2010年獲得安古蘭漫畫節9-12歲青少年漫畫獎、以及Journal de Mickey大獎。2020年,以《Dernier Atlas tome 1》(與Gwen de Bonneval合作)獲得Prix René-Goscinny的最佳編劇獎、Prix ActuSF de l’uchronie 2019最佳漫畫獎。

繪者簡介:

克拉斯奎特Kerascoët

法國漫畫家夫婦瑪麗.彭慕琵(Marie Pommepuy)和塞巴斯蒂安.科塞(Sébastien Cosset)的筆名。2012年,以《Beauté》入圍安古蘭漫畫節大獎。他們知名的暢銷之作是2006-2009創作的《Miss pas touche》(莫碰小姐,暫譯),2017年在法國狂銷3萬冊。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量