話題》周雅淳談性教育及兒少網路性剝削:請成為值得被信任、讓孩子願意第一時間求助的大人

Openbook:雅淳就讀社會所時,曾以〈不止是受害者──性暴力創傷經驗與自我重建〉為題,訪問多位性暴力倖存者,在碩論中書寫當事人遭遇創傷到自我轉化的經驗。你曾在勵馨基金會工作,現在正攻讀臨床心理碩士,根據你的經驗及觀察,有沒有什麼來自支持網路或社會的關鍵元素,能幫助受害者進入自我重建的過程?

周雅淳:說一下我的性暴力創傷復原經歷,就從這篇碩論出發。碩論其中一個性侵受害者個案,就是我自己。當年性侵害是告訴乃論,社會風氣主要都在譴責受害者,為了避免可能的傷害或攻擊,指導老師非常堅持我一定要用第三人稱寫。寫完之後,我整個人就耗竭了。有一段很長的時間,我不願意碰觸性侵害議題,後來到勵馨去工作,才又回到這個議題。

我第一個性對象是初戀男友,但那是非合意的性行為。那個年代並沒有「男/女朋友也可能性侵對方」的概念,後來接觸資料,才意識到應該要以性侵害指稱我的第一次性行為。這讓我感到自責,質疑自己為什麼要跟這樣的人在一起,開始嚴重的PTSD(創傷後壓力症候群)。

後來跟另一個男生在一起,我是他的初戀,他沒有任何性經驗。在媽媽的貞操教育之下,我對自己唯一的感受就是「髒」,對於性的感受就是「髒」。我非常痛苦,因為對象是「乾淨」的人,自己是「髒」的。實在無法忍受了,就跟最好的朋友講。朋友表現支持,為我感到生氣跟傷心,但告訴我:「你一定不能跟男友說,因為所有男生都無法忍受這件事。」這正好踩到我最在意的點,讓我無所適從,整整兩年沒辦法跟任何人講。

受害者求助的第一個對象態度是什麼,往往決定了受害者後續怎麼面對或處理。人生中,可能會遇到不同對象,得反覆把從前經驗拿出來比對,再決定用什麼態度面對不同人。那種痛苦不見得只存在意識上,而是銘刻在身體上,是身體化的經驗。

當年我的第一個救贖是大學加入社團,跟女性主義理論相遇。因為女性主義的啟蒙,讓我對於人應該怎麼被平等、正義的對待,有了新的認識。女性主義也讓我知道,壓迫是結構性的,並不是我做錯什麼,或以為這是個別男性施加的暴力。那時社會有很多強暴迷思,認為性侵受害者就是不好的女人,性侵加害者就是少數變態的男人。迷思讓女性害怕身體被侵犯而自我限制,女性主義讓我知道,這些其實都是不對的。

所以,性別平等教育是一件非常重要的事,概念從無到有的建立其實才20、30年,彭婉如被害的憾事讓性侵害從告訴乃論變成公訴罪,社會輿論也促成《性別平等教育法》的制定實行,這對於提升台灣整體性別意識產生重要的影響。當性別平等教育能從幼兒園、國小開始扎根,就跟當年受害者自己在「暗黑的角落」苦苦掙扎,找資源來自我療癒,已經很不一樣了。

Openbook:被害者身邊的知情者,第一時間能做些什麼來接住對方?

周雅淳:這是有標準答案的問題。請跟對方說:「我真的很難過,有什麼是我能為你做的嗎?」兩句都要說。第一句是表達支持對方的情緒,也讓對方知道,你完全同理他的感受。第二句也非常重要,因為受害者有時候講出來,可能還很惶恐、慌張,還需要時間消化才能決定下一步,或者,他已經很確定了,只是要講而已。也可能他想透過討論來釐清接下來該怎麼做。

現實生活中,很多人可能會聽了義憤填膺,跟當事人說:「一定要跟爸媽說,一定要跟老師說!我陪你去報警,一定要讓對方付出代價,讓這個人繩之以法。」但事實上,當事人未必走到這個階段。讓受害者決定自己的進度跟速度,我們可以先問:「你需要我為你做什麼?」這是讓決定權回到受害者身上,最好的方法。

Openbook:家長或教育工作者如何在生活中落實有效的性教育,而不只是反覆提醒、說教或警告?

周雅淳:我們對性教育有很特定的想像,彷彿要正襟危坐對孩子說明:身體界線是什麼概念?小孩是怎麼出生的?要怎麼樣預防別人的侵害?但其實不是這樣。我認為性教育最基本的事情,其實是教養者透過跟孩子之間的關係,去示範任何人都必須遵守——是遵守而不是尊重——孩子對於身體界線的決定。

(女兒)米謎3、4歲的時候,有一段時間反抗洗澡。絕大部分的人,包括我自己一開始都是:管他的,快速洗一洗,小孩哇哇叫就讓她叫一下,快速解決就好了。但有一天我忽然醒悟:說要尊重孩子的身體界線,可是她不想洗澡,我卻勉強她。當時我就決定,小孩不洗就尊重她,不勉強。所以有段時間,我說你要不要洗澡?她說不要就跑掉。最誇張的一次可能10天吧,沒辦法算幾天了,她都不洗,我內心默默崩潰,因為會臭會黏啊!也怕別人質疑你到底有沒有「盡親職」。沒想到崩潰隔天,她主動說:「媽媽,我今天要洗頭。」

每天聽家長的話洗澡洗頭,是聽從權威的結果,但米謎用身體學會,很久不洗頭會癢到受不了,並且自己負責。過程中,大人也對孩子身體需求表現尊重。

任何人都必須遵守孩子的身體界線,讓孩子知道,說不要就不要,答應了別人才可以碰。如果連家長都遵守孩子設立的界線,世界上還有誰可以不尊重孩子他自己呢?如此,孩子就會比較自信,知道自己的判斷是對的。

Openbook:兒少網路性剝削是當前重要議題。網路發達,有心人士惡意誘騙並散布未成年性影像,也有青少年傳送裸照後遭受性勒索,或與網友見面後發生妨害性自主的憾事,對此雅淳有什麼建議?

周雅淳:小玉Deepfake換臉事件爆發後,國家就意識到網路性犯罪發生後,對於受害者法令保障真的非常不足。去(2023)年立法院通過防制性暴力犯罪的4個法令,增修《中華民國刑法》、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》與《兒童及少年性剝削防制條例》,遭受網路性犯罪的受害者,從而有比較完整的法治保障。

黃子佼事件發生以後,主流民意普遍認為「持有未成年性影像」雖有罰則,但刑度是不足的。立法院因此重新考慮要再加重對於未成年性剝削的罰則。2023年衛福部成立性影像處理中心,如果有性私密影像被上傳或散布,協助當事人報案、要求各平台下架性私密照片外,也提供諮商輔導資源轉介。

我們通常會跟孩子們講,如果你的受害牽涉到性影像散布的話,先找性影像處理中心,要在最快的時間內制止散布。如果受害沒有牽涉到性影像散布,那就直接報警,這是最簡單的分類處理原則。

但不管怎麼樣,都不能夠把證據刪掉。一定要讓孩子們知道,即使再害怕,當下都必須保全所有的證據。譬如,跟對方裸聊被截圖拿來威脅,若很害怕或感覺丟臉就趕快把傳來的照片刪掉、把對話記錄刪掉,這樣就會完全死無對證,要提告都沒辦法了。甚至要設法讓對方多洩露一點,增加能夠掌握的資訊。

網路視訊裸聊被截圖的性勒索,目前其實是以男性受害者為大宗的詐騙模式。最常見的是在大學階段,20歲年輕人用交友軟體,很容易碰到詐騙集團,聊一聊就要求加line、加IG私聊,再誘騙你互相脫衣服等等。當詐騙集團找到機會截圖到能辨識本人的性影像時,就威脅要把照片傳給你身邊所有人,恐嚇你、讓你害怕得掏錢封他們的嘴。可是,這個嘴永遠不會封住,只要你第一次掏錢出來,就永無寧日了,他會不停要錢,要到你被榨乾為止。

通常孩子會因為害怕,選擇付錢了事,到最後處理不了,跟大人求助的時候,通常小朋友已經付出非常高的代價。

有個重要的原則是:面對陌生人,請不要露出你的臉或可以辨識的任何個人資訊。性私密影像勒索的幕後是一整個犯罪集團,當有人在檯面上跟你聊天,後台不知有多少人就開始調查你的人際網絡。

Openbook:為了防範兒少遭受網路性勒索,可以呼籲家長們建立哪些原則?如果想打造「不造成二次傷害」的社會安全網,會建議從哪裡開始?

周雅淳:家長要有清楚的意識,盡量避免用否定或禁止的方式,來跟孩子討論使用網路的問題。建議家長把網路工具交到孩子手上時,可以透過討論協商,找到使用網路的平衡點。同時,也讓孩子明白,就算大人覺得有問題,也不會從此禁止網路使用或謾罵他。

孩子身為數位原住民(Digital native),網路技術會比家長好,但家長對於人心的了解跟判斷比孩子精準。建立親子間的互信是最重要的,雙方長處可以彼此結合,小朋友能協助家長了解網路生態,家長則能讓小朋友了解別人使壞的手段或模式。只要讓孩子感覺家長值得信任,一旦遇到狀況跟問題,就會優先找家長求助。

要成為值得被信任的大人,讓孩子對家長永遠懷有信心。

Openbook:面對妨害性自主犯罪的議題,從政府的政策刑罰與處理機制、媒體報導呈現方式,到社會大眾的討論,台灣有哪些值得讚賞的地方?哪些還不夠完善與細緻?

周雅淳:從我遭受性侵後,跨越30年到現在,法規相對規範得滿完善了。更重要的是,我看到整個社會其實是在改變跟位移的。從前性侵案報導底下的評論,其實非常可怕,譬如有人會檢討受害者的外貌、衣著,質疑性犯罪的真實性等等。去年me too運動從政治圈為起點,一路延燒到學術界、藝術界、演藝圈,會發現對於性侵害、受害者鼓起勇氣把遭遇公諸於世,大家的評價跟風向以支持居多,跟從前不一樣了。

這樣的位移其實是重要的。這次統神對於黃子佼事件的發言內容,諸如去幹別人17歲的未成年女兒就只是賠錢,這類貶低女性的話,早年在網路上是壓倒性的言論。但現在反過來,大家普遍知道統神這種言論不對、需要被譴責,也進一步希望他能意識到,這種發言內容會對受害者增加二次傷害。因此,我們其實能相信「只要努力去做,世界是會改變的」。

另一個重點,是《刑法》關於性同意權的規範。在《刑法》221條規定,妨害性自主罪是「違反其意願發生性行為」。但是依據227條,成人跟16歲以下的未成年人發生性行為就是妨害性自主,就是加害者。如果發生性行為的雙方,一人未滿16,一人未滿18歲,則適用「兩小無猜條款」。

舊法律怎麼解決?雙方16歲以下就變成告訴乃論,就看監護人要不要提告。有時候兩個孩子其實是合意發生性關係,是性探索,不是性侵害,但家長太生氣了,覺得「我們家小孩清白都被你毀了」而以青少年名義提告提告。提告的話,雙方(兩位青少年)互為相對人,家長往往就變成「好,要告我小孩是吧?那我也要告」,最終兩敗俱傷。說穿了,這是家長對於小孩不聽話、「痛心疾首」而產生的激烈反應。

去年《刑法》增修法條227之1,「18歲以下之人犯前條之罪者,減輕或免除其刑。」雙方都16歲以下,仍可能是非合意的性行為,但這就交由專業法官判斷。我覺得這是兒童或青少年權利的躍進,我們必須用更民主的方法,跟孩子討論性自主權。

最後,還有一點可以補強。大家普遍會同情女性受害者,但如果出現男性受害者,輿論風向就容易產生「究竟是合意或非合意」的質疑。因為在性這件事情上,男性大部分被認為比較主動,更有欲望等等。但性侵害這件事,到底是欲望或濫用權勢呢?其實都需要更多的討論。

Openbook:對關心兒童性暴力議題的大眾,有什麼建議?請推薦相關書籍。

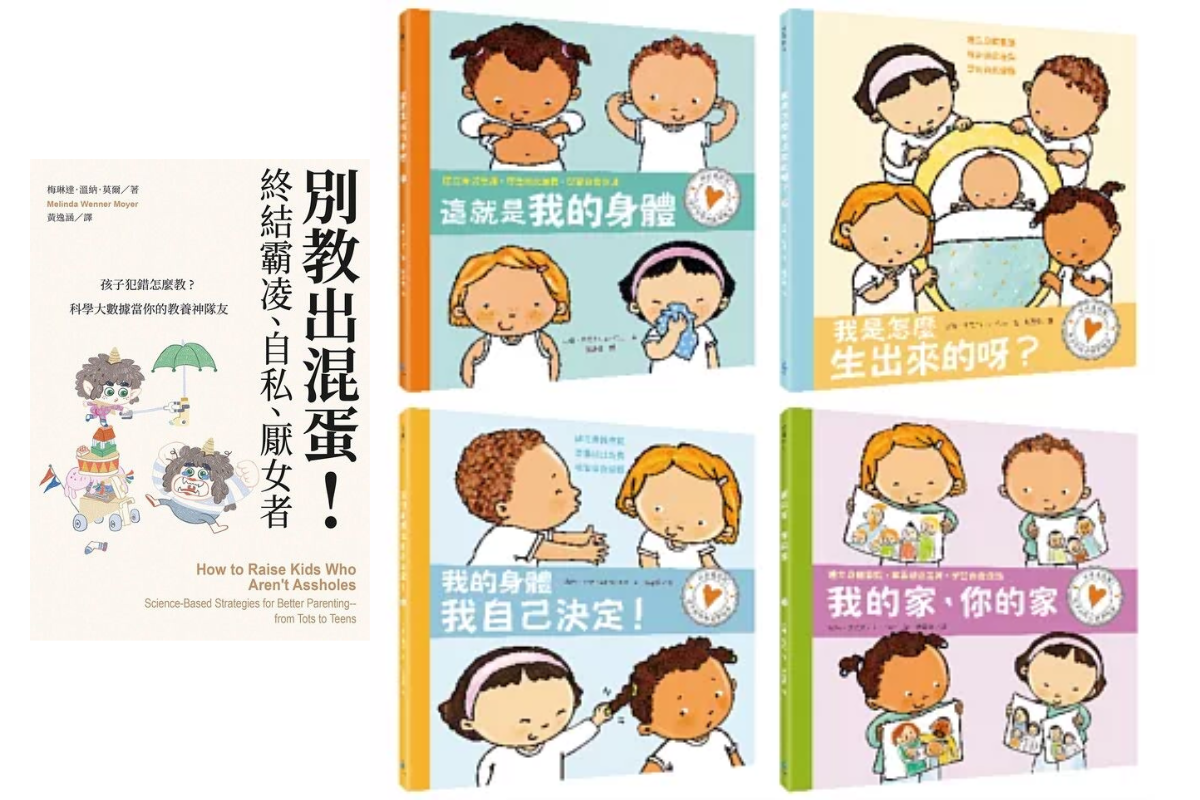

周雅淳:想推薦游擊文化最近出版的《別教出混蛋! 終結霸凌、自私、厭女者》。我真的非常喜歡書名用「混蛋」去形容不將他人的權利當作是一回事、毫無能力察覺自己是否傷害別人的人。當家長關注到恐怖的性犯罪,比如說創意私房、韓國N號房事件,不免會陷入保護邏輯,極力想確保自己的孩子免於受害。但事實上,我認為更需要警惕的,其實是得預防孩子變成混蛋。

世界上混蛋的比例,比我們想的要高非常多,有時候甚至我們自己都可能不小心會變成混蛋。本書作者列出各種大數據,讓家長能參照科學研究教養孩子。讓孩子變成有同理心,不把別人痛苦視為無物的人,其實比預防孩子受害,來得更重要。

關於認識身體自主權、建立身體界線,推薦水滴文化出版的系列繪本《建立身體意識!孩子的性別啟蒙繪本四部曲》,分別是《這就是我的身體》,《我是怎麼生出來的》,《我的身體我去自己決定》,還有《我的家,你的家》,建立孩子對於多元家庭、性別認同、性教育的基礎。

- 《別教出混蛋! 終結霸凌、自私、厭女者:孩子犯錯怎麼教? 科學大數據當你的教養神隊友》,梅琳達.溫納.莫爾,何學儀繪,黃逸涵譯,游擊文化【內容簡介➤】

- 《建立身體意識!孩子的性別啟蒙繪本四部曲》,波琳.奧德著, 魏嘉儀譯,水滴文化【內容簡介➤】

Openbook:對於知情見證者與陪伴者,有沒有想說的話,有推薦的書嗎?

周雅淳:性侵害背後的狀況或原因,可能都很複雜,而且每個個案不盡相同。如果要了解事情的樣貌,第一人稱的受害者書寫非常有幫助。

陳雪今年出版的新小說《維納斯》有一篇〈臉〉,小說主角用第一人稱敘述被陌生人侵犯的創傷經驗,今年年初,陳雪在臉書上說,故事就是發生在自己身上的真實事件。陳雪是非常厲害的作家,完全能夠透過文字的刻劃,讓讀者體會受害者深沉的痛苦跟難以言說。

陳潔晧出版《不再沉默》、《遠方有哀傷,此地有我》,書寫了小時候性侵的傷痛,長大後的自我療癒、伴侶徐思寧的陪伴,這兩本書也都非常重要。日本記者伊藤詩織《黑箱:性暴力受害者的真實告白》,書寫自己在求職歷程,遭受權勢性侵的生命經驗。最後想推薦的是《我是金智恩》,金智恩曾是南韓政治明星安熙正的隨行秘書,2018年,金智恩在直播節目坦露自己曾受安熙正多次性騷擾、性侵,並寫下這本書,控訴職場性暴力。

- 《維納斯》,陳雪著,木馬文化【內容簡介➤】

- 《不再沉默》,陳潔晧著,寶瓶文化【內容簡介➤】

- 《遠方有哀傷,此地有我》,陳潔晧、徐思寧著,寶瓶文化【內容簡介➤】

- 《黑箱:性暴力受害者的真實告白》,伊藤詩織著,高秋雅譯,高寶出版【內容簡介➤】(已絕版)

- 《我是金智恩:揭發安熙正,權勢性侵受害者的劫後重生》,金智恩著,簡郁璇譯,時報出版【內容簡介➤】

Openbook:對於還在面對性創傷經驗的受害者及倖存者,能不能分享在復原過程中,曾經對你有所幫助的書?有沒有想要對他們說的話?

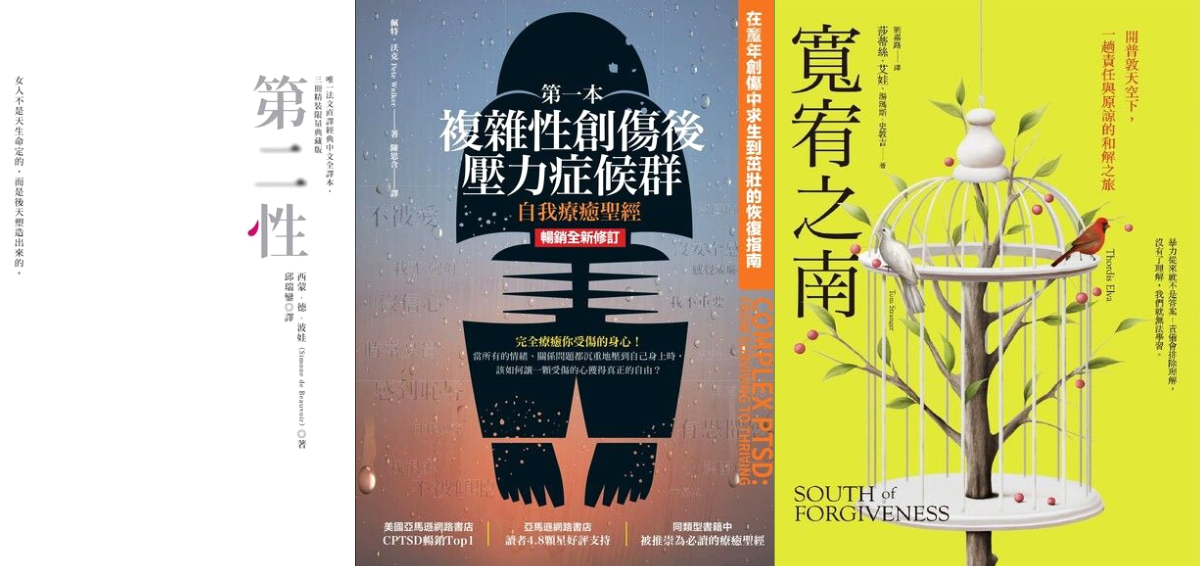

周雅淳:女性主義理論救了我,把我打醒。讓我知道遭受性侵不是我的錯。自從我閱讀西蒙波娃《第二性》之後,就開始大量閱讀性別研究或是女性主義理論。大家普遍對女性主義有所誤解,以為只爭取女性的權益。但女性主義其實是去看社會秩序如何安排,什麼人得利?什麼人受到侵害?這不見得是本質化到男性跟女性的區分。如果受害者想要思考不公義的根源到底是什麼?讀女性主義理論,其實是療癒的。

如果是心理學,近年有出《第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經》,裡面有非常多自我療癒的原則。創傷後壓力症候群(PTSD)概念大家都比較懂,但怎麼處理不見得清楚。透過這本書,可以重新認識創傷到底是什麼。

有一本書對我來說很重要,但相對較有爭議,就是《寬宥之南:開普敦天空下,一趟責任與原諒的和解之旅》。原本是情侶的受害者跟加害者,多年之後共同面對當年的性侵,經過共同討論和詮釋寫出這本書。當受害者鼓起勇氣寫email給加害者,加害者回信提到,這幾年他沒有一天不後悔,並且說:「是時候把這個重擔從你身上移開,移到我的身上了,至於怎麼做,由你來告訴我。」

對很多受害者來說,可能做夢都不敢想加害者居然會道歉、會想以你的意見為主來詮釋事件。但他們的對話,讓讀者能進一步思考:你希望怎麼樣被對待?希望加害者反省什麼?什麼條件使得加害者得以反省自己的錯誤作為?對於進階的受害者如我,這本書非常重要。

- 《第二性》,西蒙.德.波娃著,邱瑞鑾譯,貓頭鷹出版【內容簡介➤】

- 《第一本複雜性創傷壓力症候群自我療癒聖經》,佩特.沃克著,陳思含譯,柿子文化【內容簡介➤】

- 《寬宥之南:開普敦天空下,一趟責任與原諒的和解之旅》,莎蒂絲.艾娃、湯瑪斯.史敦吉著, 劉嘉路譯,遠流出版【內容簡介➤】●

受訪者簡介:周雅淳

受訪者簡介:周雅淳

友善照顧者與孩子的性教育協會不會教小孩行動聯盟(不小盟)祕書長。粉絲專頁「單親媽媽和她的小孩」作者。清大社會所畢,台大社會學研究所博士候選人,工作多年後為取得直接服務資格重返校園,目前就讀於東華諮商與臨床心理學研究所臨床組三年級。曾任勵馨基金會花蓮分事務所倡議專員,為理論及實務經驗兼具之性教育講師。女兒米謎13歲。

話題》成為弱者,穿牆而過:《日行列車》二三事

《日行列車》整體讓我相當振奮與喜歡——有些讓我覺得張口結舌的好,我試說明如下。

有部我在電視台上看得沒頭沒尾的義大利片,其中一段是這樣:父親照顧殘疾的小兒子心力交瘁,預備或真的自殺。兒子不解,問道,你為什麼憂鬱,你還有我啊!——在我看來,小說家利文曄沿路尋回的,就是這種令理性或知性啞口無言的「誤會寫實」片刻——書寫,在於能夠「誤會」既存秩序與輕重緩急,換句話說,就是「誤會權力」。而妙的是,權力一旦被誤會,它就無法一如預謀的施展手腳。

➤半本死亡之書,重訪悼亡記憶

〈失語〉短,短到幾乎會以為沒結構——但跳接是「另類結構」——從貓頭鷹的生命白,掩飾暴行(對狗)的布簾白,街頭藝人的無差別白,到了「我想起一個朋友」的「慶仔」。如果要寫慶仔,內容未免單薄——不單薄,因為不是真寫慶仔。

慶仔段落是唯一沒點出白色的,但白很醒目。小混混紗布泛出血跡,紗布絕對是白的。關於失語,只寥寥數句。然而,最後的「家將白」翻出三個逆高潮——現身、認出(因為不可能而更加強烈)、止步,重組了小說。原來它既非「動保懷友」也非「憶兒時」。我把收束三疊讀作矛盾祈願:請你復活!請你死去!

這使慶仔類似「祖宗神」,慶仔的「台語身」也才有了更廣闊邈遠的無意識表徵。事實上,被與英語平起的台語,在小說的作用同於「屌」(樣)。從屌的效益(氣哭老師)、無傷(露鬼臉)到後來不斷消亡,合併了前面白色漸層,勾勒出對「台語身」又愛又怕的感情沈積,別具風格。

〈失語〉是全書少數不領屍身的。〈地震〉中,主角已然加入「一同怕死的生之慶典」。人稱牡丹的女性作為主角的〈圓柱體〉(諧音「援助體」)、〈魔法師〉以及〈香水〉,這5篇的基調較為不同,焦點較集中(後面合稱五焦)。其他7篇,即使我會將它們歸於「珠灰大漫步系列」,它們仍並非只互相重覆,而更似「卡農輪唱」,儘管「死得好看」這類描述,頻率就異常地高——《日行列車》可說是「半本死亡之書」。

我對民俗了解有限,但根據我淺陋的心得,小說裡的細節,都較一般民俗知識更為深入。可確定的是,作者與「對悼亡仍保有深情的族群或世代」,尙不疏離——儘管作者未必意識其是文化底蘊,但我以為,在更具專門的研究者手中,或將發掘更多意涵。

➤自主服喪:邊緣中心化與在前觀念處書寫

如果習俗是「文化服喪」的印記,《日行列車》更大的探索,是與「文化服喪」交互作用的「自主服喪」。〈妖怪村〉裡,8歲兒子的「認字」癡狂與母親的「擦字」儀式,都寫得令人萬分動容,尤以母親的「頂替不辯」,可說是寫到了語言所難以抵達之處。

人之喪命可源於猥褻噴字這類輕浮,足見生命多麼脆弱,而牽掛又是多麼濃烈。〈雨神〉裡的舅公令我想到阿爾欽博托以蔬果繪製的「隱藏的臉」,在超越視覺上,並非經由取消,而是引入「更肉體的肉體」。

無論舅公的外表或心智,一旦被標籤,都不會好聽,在小說裡,舅公與各式人物卻給人渾然天成的感覺。即便是「與雨執拗」的「荒誕」,作者寫起來都無一分「怪氣」——在曾被讚「最溫柔」的〈老菸〉,應不只是「溫柔」,還能「使溫柔」。詩歌裡有「憫」的傳統,《日行列車》應很容易被指為「憫派」,但小說最好的部分,都不只是道德或感情的在場。

電影史在論戰「邊緣/中心」時,有過一個論點:如果邊緣不能成為中心,邊緣/中心就等於「把邊緣再邊緣化」。因此,能在邊緣「坐地為中心」而解中心,更值借鏡。這也是《日行列車》的倫理敏感度。

〈日行列車〉一篇並非簡單二元對立的反啟蒙(啟蒙原詞即為「光」),儘管它與〈鎖〉同樣會提供反啟蒙豐富的話語資源。但兩者之所以有後勁,還因為利文曄把握了寫出「前觀念」的獨到技巧。如此不但擺脫了觀念的暴力與限制,還去到更模糊更禁忌之處。

久病的父親算哪一種男性?主角在CPR安妮的課堂上很投入,表現良好。父癱並沒有造成他的社會或生理退避,但病父的性與性別存在,確實構成混沌性。安妮成為同學猥褻的對象,明顯因為她被當作女性,但是不是也因為她是病人呢?跳接數事後,主角回去就問母親問題,母親答以父親病因,可此處主角的困惑,當然與性有關。

➤要屌不屌:無題性慾如無產階級

陰性化男性的成長組構,並不是粉紅通行就完結。在所有作品中,我注意到一個,我會稱為「要屌不屌」的隱伏線。理論上,陰莖當然可以不為父權共犯,可具體會發生什麼?將生殖力與豐收綁起來想像的,農業時代的陽具崇拜,與當前「成就取向人格與壯陽性」糾纏的型態,應該已有不同。像「草食男」的稱謂,不也暗示某單一「性表現」更合規格?可是利比多的內在多樣差異,應該原本就存在。

我前稱的「五焦」,有篇直接讓「性的主流預設前提」與「無題性別」 交錯,就「性預設出問題是問題」而言,寫得相當出色。但〈日行列車〉除了類似元素出場,還有均衡的好處。它讓我想到許多不用透視法的畫作,類似的「無題性慾」以「驚鴻一瞥」的方式浮現(列車上與沙發上)。

母親論及「發紅蛋」一段,或會被誤為「懲戒蕩婦」的言說,但這說不通她的哭泣。我以為,這段更適宜看作和所有與「無(或少)性階級者」(借用「無產階級者」)的同在有關——除非是宗教人,就像崇尚名牌般,社會也存在崇尚特定奢性(慾)。

在這脈絡中,〈圓柱體〉裡的牡丹,本身也更接近「無性階級」,她的「援助」包括了幫不想性交的少男騙同儕,此更似「弱弱相憐」而非風月。五焦都具較明顯的記憶點與手法,但「珠灰大漫步系列」發展了不少「插曲」即「正曲」的寫法,讀者如能留意,會發現許多別有洞天處。

「無賴派」的名言說:墮落到底才是人。閱讀《日行列車》,屢屢讓我心生「成為弱者才是人」之感。弱者就能穿牆而過,這就是文學。無論這堵牆是生死、貧富、語言或性別——文學即是在此護持了它本身——最隱密與不可侵犯的尊嚴與意義。●

作者:利文曄

出版:九歌出版

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:利文曄

1994年生,高雄楠仔坑人,雄中/成大法律系/台文所畢業,現任職於科技業。曾獲國藝會補助、印刻超新星文學獎、成大鳳凰樹文學獎等。

喜歡閒晃,於是繞一大圈到了這裡,還不知道要往哪裡去。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量