世界閱讀日.各國元首》今晚,總統想讀點……文學、讀書會,還有國家治理

閱讀這檔事,既複雜又簡單,有時反映讀者的知識底蘊,有時也不過耍廢爾爾、幫助紓減壓力。然而一旦身為國家元首,讀什麼書、怎麼讀書,卻不得不得與國務要政、學識陶冶扯上關係了。

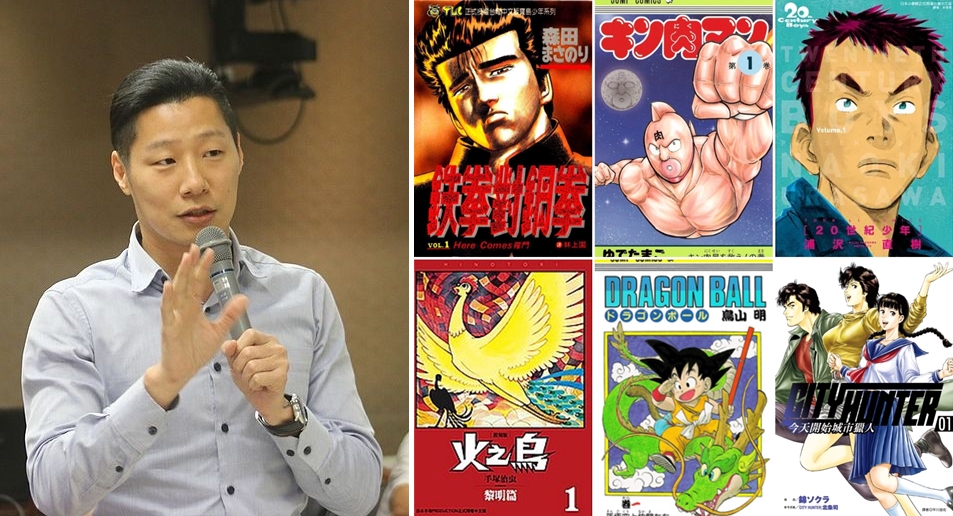

日本首相岸田文雄去(2023)年盂蘭盆節連假一口氣買了10本書;新加坡總理李顯龍假期間不忘讀書,還在臉書上仔細分享書單;北韓領導金正恩喜歡日漫《灌籃高手》,也是各國媒體喜歡引為談資的話題。

在世界閱讀日,Openbook閱讀誌蒐羅了各國領導人的閱讀軼聞,帶讀者一探究竟,到底哪些書能吸引國家領袖的目光,讓他們願意在燒腦的國務間抽空捧讀,強健智力、滋補新知。

【喜愛文學的國家元首們】

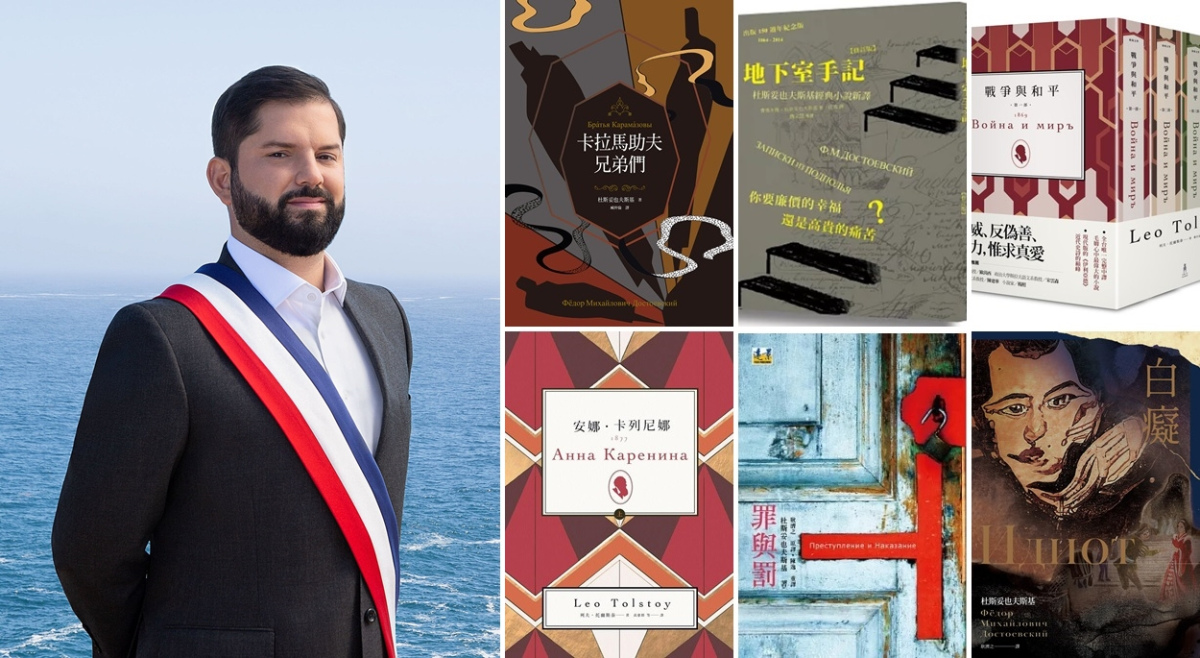

文學的高貴,哪怕是一國之君也得誠心折服。智利左翼總統博里奇(Gabriel Boric)年少浸淫在文學與詩歌的洗禮,成了日後作為國家領導的文化修養。俄羅斯總統普丁的私人圖書館藏書豐富,喜愛俄國小說的他信手捻來都是大作家金句,包括杜斯妥也夫斯基以及托爾斯泰。

美國總統拜登是愛爾蘭詩人謝默斯.奚尼(Seamus Heaney)的粉絲,他還將自己朗誦詩文的音檔剪輯成2021年競選總統的宣傳片,詩文引用自奚尼的劇本《特洛伊的治癒》(The Cure at Troy,暫譯),恰好也是美國前總統柯林頓的愛書。兩人同是民主黨,英雄所見略同。

➤美國副總統推薦書單呈現多元價值

同樣是美國前總統的歐巴馬喜愛閱讀早已不算新聞,「歐巴馬推薦書單」更是媒體報導和讀者採購的重要參考。而美國現任副總統賀錦麗2019年私心推薦的5本文學小說,也展現出營養均衡的閱讀品味。

這份書單包括:童妮.摩里森(Toni Morrison)曲折沉鬱的《所羅門之歌》、非裔作家理查.賴特(Richard Wright)的《土生子》、阿富汗裔作家胡賽尼(Khaled Hosseini)的《追風箏的孩子》、亞裔美籍的文學濫觴《喜福會》,以及兒童奇幻文學經典《納尼亞傳奇:獅子.女巫.魔衣櫥》。賀錦麗挑選的小說橫跨題材廣泛,一如美國社會多元紛呈,原來姊讀的不只是文學,更是社會脈動。

順道一提,賀錦麗書單的多元包容特色,卻與美國當今沸沸揚揚的禁書風波形成鮮明對比,相關討論引起保守派與自由主義強烈碰撞。加拿大名作家瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood)為了反擊禁書令,將自己曾被查禁的小說《使女的故事》製作成防火版,讓禁書當局燒它不得。看見年屆耄耋的奶奶拿起噴火器,烈焰中展示防火效果,實在佩服她捍衛自由價值的激進行動。

➤法國第一夫人是總統的中學文學老師

談到文人治國,不得不提文藝氣息濃厚的馬克宏。這名浪漫、充滿理想的法國總統,自幼就嗜讀文學,鍾愛波特萊爾的詩文、賽林(Louis-Ferdinand Céline)與莫里亞克(François Mauriac)的小說,還夢想要當小說家。小說家終究沒當成,他仍創造驚人成就,37歲出任經濟財政部部長,兩年後以39歲之姿成為法國史上最年輕總統,印證了菁英養成與閱讀習慣的緊密關係。

另外值得一提的,莫過於傳為佳話的姊弟戀。比丈夫年長24歲的法國第一夫人碧姬(Brigitte Macron),是馬克宏中學時期的文學與戲劇教師。她在回憶錄中提到,當時馬克宏寫過一部言情小說,幻想兩人當主角,據說情節刺激、充滿愛情動作。馬克宏的智慧,不僅反映在問政風格,情場上更是一覽無遺,原來戀愛對象不必是學妹,還可以是老師;情書寫一封不夠的話,乾脆寫一本也行。

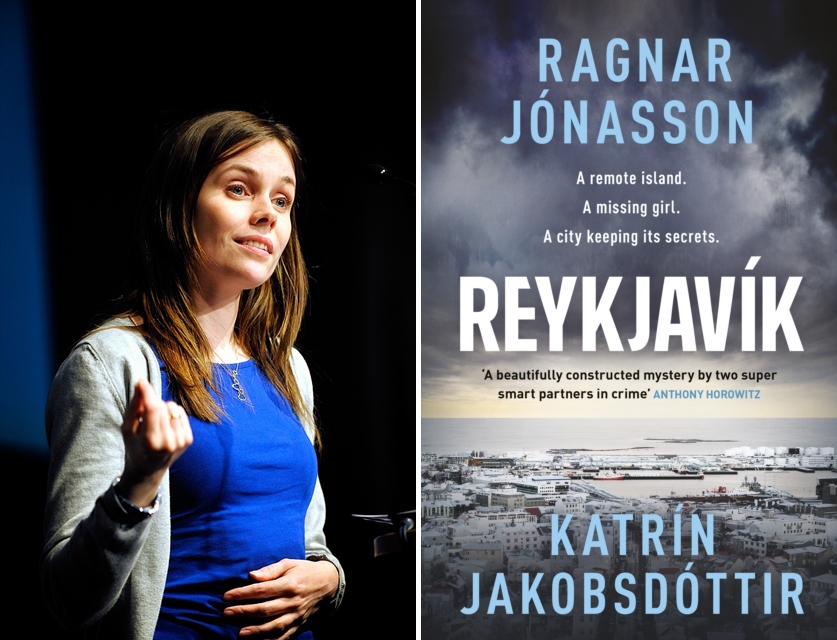

➤冰島總理研究犯罪小說甚至自己寫一本

但真要論文學狂熱份子,有誰能超越冰島總理雅各斯多提爾(Katrin Jakobsdottir)?成為國家總理前,她可是個不折不扣的文學人,碩士主修冰島文學,研究對象是冰島暢銷犯罪小說家英卓達森(Arnaldur Indriðason)。經典的推理名家克莉絲蒂(Agatha Christie)、當代的暢銷作家約拿森(Ragnar Jónasson)也都是她的鍾愛。

新冠肺炎期間,百無聊賴的雅各斯多提爾靈機一動:何不自己來寫一篇犯罪小說?於是和約拿森聯手,共同撰寫一部以冰島為背景的犯罪小說《雷克雅維克》(Reykjavík,暫譯),竟然獲得讀者評論及廣大迴響。她表示,政治人物應該都要有個興趣或事物,讓自己轉移注意力。對她來說,犯罪小說就具有療癒的效果。總理熱愛文學的理念,為冰島這座已然盛產詩人的島嶼,點綴出更豐富的人文風景。

【舉辦讀書會的國家元首們】

愛書歸愛書,但真正願意參與讀書會、將閱讀排入行事曆的讀者,已然不多,更別說是為庶務忙得焦頭爛額的國家領導人了。

➤英國王后組讀書會,派契特、嘉姆斯都是座上賓

英國的卡蜜拉王后,與其他皇室成員畫風截然不同。過去媒體報導緊咬卅餘年前她和黛安娜王妃、查爾斯王子之間的感情糾葛,然而不可否認,她低調務實的行事作風,已悄悄扭轉近年的輿論風向。

皇室八卦眾所周知,但鮮少有人注意到卡蜜拉王后對書籍的熱衷。自幼喜愛閱讀的卡蜜拉,2022年在Instagram上創辦讀書會「王后書房」(The Queen’s Reading Room),之後架設網站、擴編讀書會,至今成績斐然,已累積18萬名追蹤者。

「王后書房」編制完善,不僅設有專職編輯,還組成作家夢幻陣容,聯袂推薦好書,包括諾貝爾文學獎得主石黑一雄、《美國佬》作者阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)、《莫斯科紳士》作者托歐斯(Amor Towles)等。讀書會更邀請作家錄製Podcast分享閱讀經驗,諸如《倖存之家》作者派契特(Ann Patchett)、紅遍英美的浪漫小說《化學課》作者嘉姆斯(Bonnie Garmus)都是座上賓。

網站甚至集結圖書館館藏資料、演講影片、電子報,根本是為愛書人量身打造的同溫層。讀書會完美體現王后的務實與皇室的大氣,推廣閱讀淋漓盡致、不失高貴。

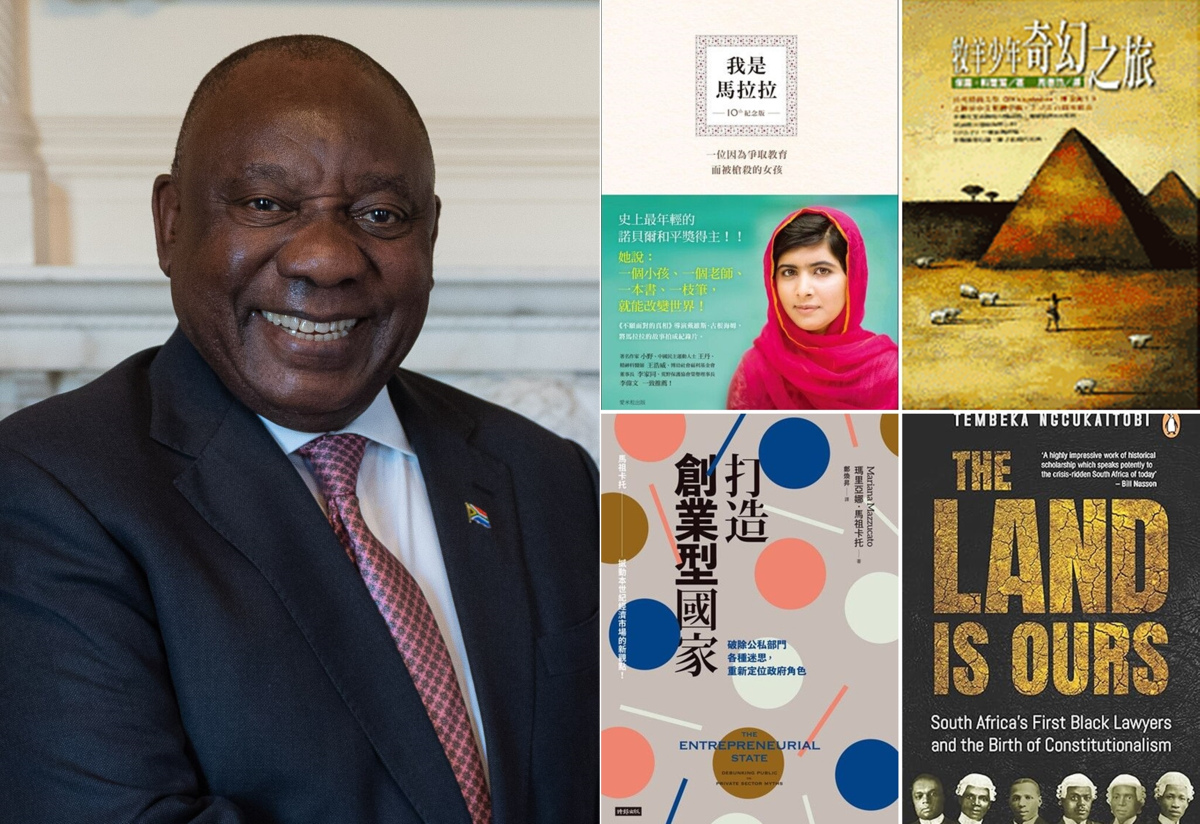

➤南非總統創線上讀書會,有本土味也引介社運自由

與大英帝國頗有淵源的南非,也出產重視閱讀的國家領袖。南非總統拉瑪佛沙(Matamela Cyril Ramaphosa)堅信國民閱讀乃國家基石,2019年登高一呼、創立線上讀書會「總統書圈」(President’s Reading Circle),偕同其他教育機構,定期分享焦點書籍、不藏私公開總統愛書。

在「改變我的人生」書單中,拉瑪佛沙推崇《牧羊少年奇幻之旅》,欽佩諾貝爾和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)的自傳,最近正在讀南非種族隔離後的小說集。近期讀書會的焦點作家是雄辯國家經濟、《打造創業型國家》作者馬祖卡托(Mariana Mazzucato)。

讀書會更引介社運自由相關書籍,分別是南非社運者史蒂芬.比科(Steve Biko)文選、記錄黑人律師爭取南非憲政改革的歷史讀物《土地屬於我們》(The Land Is Ours,暫譯)。

南非總統的書單充滿濃厚本土味,反映了該國觀看世界的獨特視角,對台灣讀者而言顯得既陌生又熟悉。或許是由於兩地同樣位於帝國衝突、殖民擴張版圖下,孕育的人文視野竟有種既視感。閱讀彷彿是一面玻璃,讀者望見世界,同時看清自己。

【運用閱讀於政務的國家元首們】

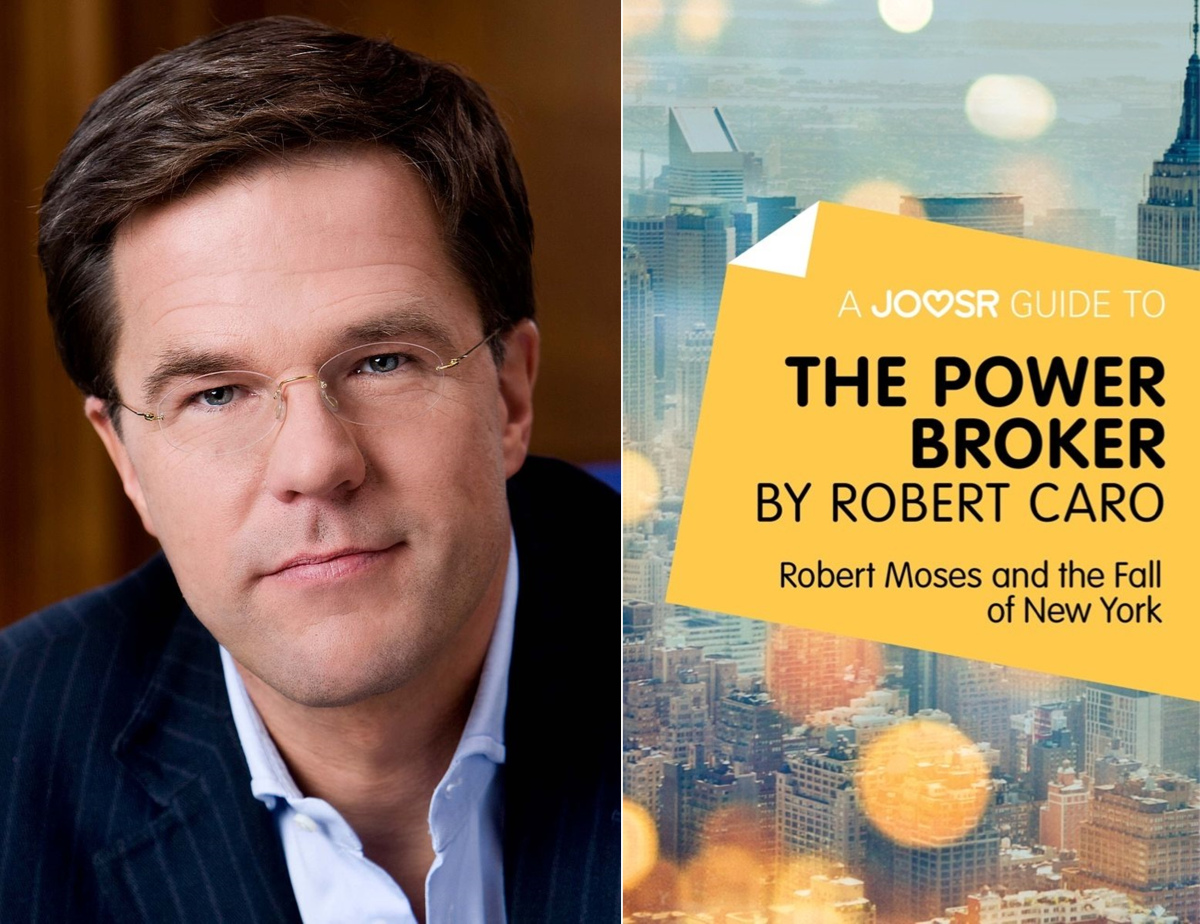

➤荷蘭首相親訪作者,尋求治國之道

國家領導人推行閱讀,比起傳遞新知、陶冶品行,更緊迫的需求應是運用知識於國家施政。今年臺北國際書展的主題國荷蘭,就擁有一位作風務實的執政者。現任荷蘭王國首相馬克.呂特(Mark Rutte)自2010年上台後,連續領導4屆聯合政府執政,成為該國史上任期最久的首相。

國家領導人要凝聚意見紛歧的政府,除了高明的政治手腕,更需要謙虛受教、追根究柢。這點在呂特的閱讀經驗中可窺見端倪——他對《權力掮客:羅伯.摩斯與紐約的殞落》(The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York,暫譯)這本書愛不釋手。

羅伯.摩斯原是城市規劃師,20世紀中葉的40多年期間內,他透過城市的建設規劃主導市政,成為那個時代紐約最有權勢的人,更建立了帝王般的生活。書中展示摩斯如何以進步和落後、仁慈和殘酷的理念手段,一點一滴改變了紐約這座城市。作者對權力進行了細緻的研究,解析摩斯如何獲得權力,如何應用權力來改變歷史,而權力最終又如何腐蝕了那些掌握它的人。

為了滿足好奇心,呂特不僅遠赴紐約拜會本書作者羅伯特.卡羅(Robert A. Caro),還親自走訪書中提及的各項都市建設,只為深刻體會書中內容,希冀將知識兌換成經營國政的養分。

➤法國總統軍隊科幻小說家預測未來戰爭形式

法國總統馬克宏除了讀小說、寫小說,甚至篤信小說能協助保家衛國。當代科技日新月異,飛彈坦克不再是主要武器,資訊戰、假新聞更具殺傷力。為了應付未來戰爭,法國政府做出驚人之舉:2019年,軍隊雇用數名科幻小說家,要求他們撰寫科幻小說,想像未來潛在的戰爭形式,成品還得交由馬克宏親自閱讀。

整個決策彷彿科幻故事點綴法式浪漫,乍看天馬行空,不過換個角度想,科幻小說的架空世界觀完善彷若微宇宙,情節反映終極人性,正是構思戰爭的最佳藍圖。

別忘了凡爾納(Jules Gabriel Verne)的《從地球到月球》、H.G.威爾斯(H. G.Wells)的《解放世界》(The World Set Free,暫譯),書中描述的月球旅行或者原子彈帶來的破壞與道德困境,當時的科幻想像,如今早已成真。

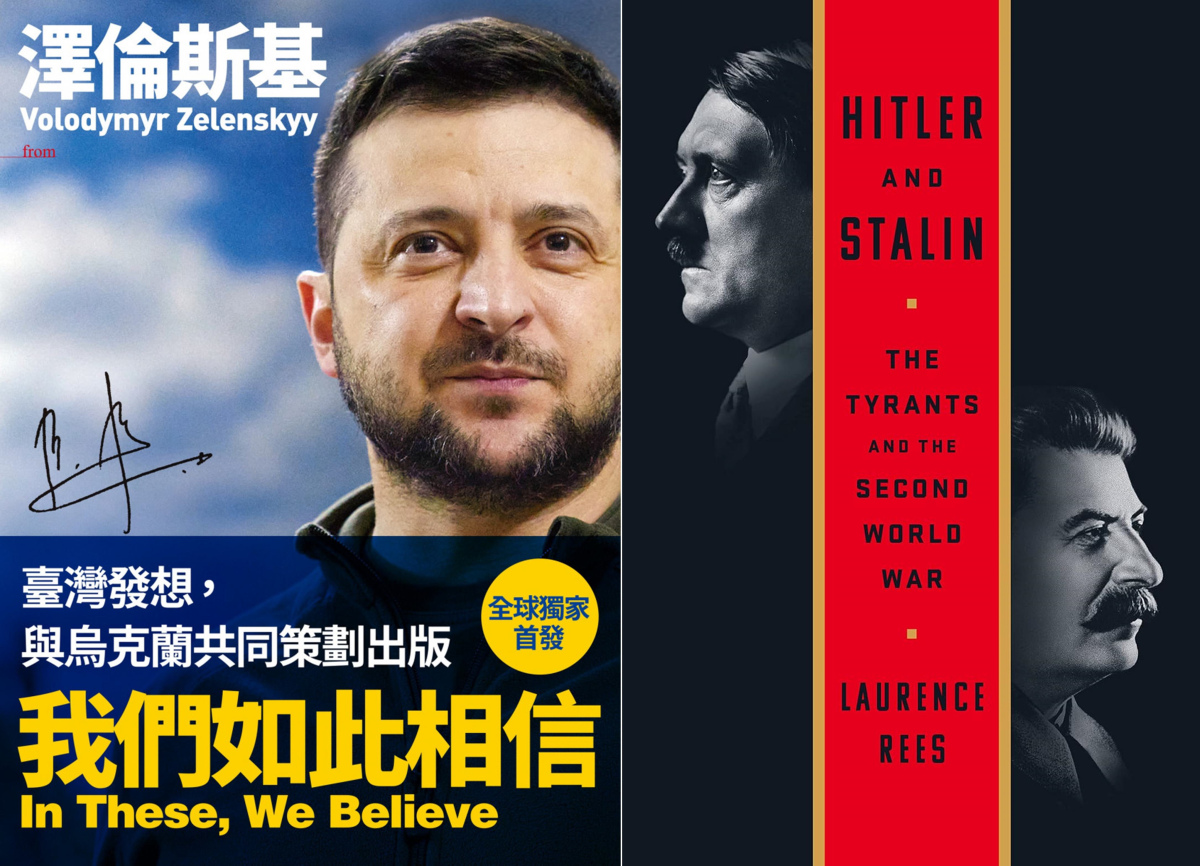

➤烏克蘭總統讀《希特勒與史達林:暴君的二戰史》

紅軍成立三年後,烏俄戰爭開打,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的偽影片於網路上散布,駭客攻擊於政府網站上激烈交鋒。當前的戰爭型態完全顛覆過往認知,應驗法國軍方的先見之明――科幻小說的預言能力,究竟是可笑還是可怕?

書中知識對於正歷經戰事的國家元首,亦是堅定理念的後盾。身為烏俄戰事的關鍵人物,澤倫斯基夙夜匪懈,在緊湊的國務間卻仍不忘閱讀。

戰事初起時,在各國媒體的關注下,澤倫斯基辦公桌上成堆的公文間躺著兩本書,吸引了《經濟學人》記者的目光。其中一本是烏克蘭民族復興關鍵人物赫魯舍夫斯基(Mykhailo Hrushevsky)撰寫的關於烏克蘭歷史的論文集,另一本則是專研二戰極權歷史的英國學者勞倫斯.里斯(Laurence Rees)的歷史書《希特勒與史達林:暴君的二戰史》(Hitler and Stalin: the Tyrants and the Second World War,暫譯)

一則追索烏克蘭民族的根源,一則剖析極權暴力的興亡,澤倫斯基的選書代表烏克蘭對抗侵略的堅毅回應。一心向國的澤倫斯基,不僅日夜奔走外交場合,也出席2022年法蘭克福書展,藉由宣揚閱讀知識的力量,向世界表明烏克蘭的決心。

同樣依傍大國的台灣,在各方面對烏克蘭戰事持續表達關切。出版市場上,不僅烏克蘭、俄羅斯的相關書籍量大增,大塊文化更與烏克蘭政府合作,共同策劃《澤倫斯基-我們如此相信:烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值》,收錄澤倫斯基數篇演講內容,在台灣集結成冊。

收錄的演講橫跨不同主題、時間、對象,反映澤倫斯基如何面對戰爭、他的蛻變、以及他信守的價值與尊嚴。如果遠方有戰爭,身在台灣的我們又該做何自處?翻開這本書,相信讀者也能找到肯定的答覆。

國家元首們的閱讀取向,既複雜又簡單:既體現了個人的嗜好,又反映他們如何認識、建構這個世界。儘管身為平民百姓的我們無法撼動國家發展,然而透過閱讀,我們何嘗不是站在巨人的肩膀上,跟隨作者們沉穩睿智的步伐,邁向廣袤的天地、無垠的未知。●

世界閱讀日.準副總統》讀書時,有貓陪讀嗎?蕭美琴的中英閱讀書單

「戰貓」蕭美琴有4隻愛貓,讀書時,牠們會在腳邊磨蹭,或窩到她身上取暖嗎?事實上,比較想把自己窩在沙發裡的,是蕭美琴本人。

「比起片段式閱讀,我更喜歡把自己陷在一個舒服的沙發裡,完整把一本書看完。」談到書,準副總統蕭美琴的目光專注而閃亮。她笑說因公務繁忙,這樣舒適愜意的讀書時光,於她是有點奢侈的事,所以偶有得空,能這樣大把時間地看書,便是莫大的享受。

由於家庭背景、加上留美多年,英文是蕭美琴的第二母語,她的閱讀書單信手拈來多是英文書。因為剛結束駐美工作,受訪時她的幾大箱藏書還在從美國飄洋過海返家的路上,但她也是電子書的閱讀者,已使用Kindle許多年。

「電子書的好處是例如在飛機上時,只要帶一個閱讀器就能看資料、讀書,也能節省書架空間。還有我人在台灣時,可以方便下載閱讀美國、甚至全世界的書。」她說,但缺點自然是沒有紙本書頁翻閱的老派實體感,以及同一本書前後查找的方便性。

➤閱讀關鍵詞:美中關係、台海情勢、國際戰略

電子書為經常差旅移動的蕭美琴提供了便利,而她讀的書,也反映了她在國際關係與外交上的專業。舉凡中美關係、台海情勢、國際戰略等,都是她工作書單的關鍵字。

「過去這兩者間沒有太多互動,但近年美國體認到,資安也是影響國家整體安全的關鍵,例如2021年美國最大的輸油管線公司Colonial Pipeline遭駭,美國政府宣布進入國家緊急狀態,可見影響之鉅,因此政府正努力與矽谷科技界做更好的連結。」

書中提及,相對於美國華府是老人主導的官僚決策系統,講求經驗穩健;矽谷則是年輕人當道,創新前衛,兩者的文化非常不同。蕭美琴不禁由此聯想到台灣的相似處:「因為怕犯錯,所以政府決策相對較保守,但民間新創產業卻以不斷實驗和犯錯作為進步的動力。但我又常感受到台灣社會人民普遍期待政府要走在最前面,所以如何讓政府的治理文化和民間活躍的產業合作,是我們要努力的思考方向。」

例如新成立的數位科技發展部,就被賦予了與產業連結、在創新領域扮演最前端的前衛角色,「畢竟如今我們的食衣住行都會涉及數位領域,政府應該運用新的數位治理工具,來解決社會上的問題,包括社會安全、經濟安全在內的『國家安全』」。

澳洲前總理、現任駐美大使陸克文(Kevin Rudd)所著的《可避免的戰爭》(The Avoidable War)對蕭美琴來說,則是看待中國深具參考性的西方視野。

蕭美琴表示,陸克文精通漢學、專研中國問題,又剛好與她同期駐美,書中不僅引經據典,也藉助他身為國際級領袖、與中國政要實際往來的經驗,來分析中國改革開放以來的變化,為第一手觀察。

中國作者沈棟的回憶錄《紅色賭盤》更身歷其境,自述他與前妻在中國打造成功事業,以及與中共高層綿密的關係。然而隨著他們和官方的關係生變,前妻莫名失蹤、他也流亡海外,本書以他曾經在體制內生存的經歷為本,對共產黨提出批判觀點。

當然,資深的美中台關係專家卜睿哲(Richard Bush)的著作,也是不可漏的書單。此外,著有多部兩岸議題書的范疇,是蕭美琴關注的台灣作家。她苦笑表示,因為被對岸「制裁」,無法入境中國親身觀察,所以范疇書中對兩岸關係、中國內部情勢以及台灣在全球戰略角色所提出的觀點,儘管她並非照單全收,但仍深切關注。可惜的是范疇於去(2023)年11月過世,讓期待有朝一日拜會作家的蕭美琴大呼遺憾。

➤好好吃飯,才是國泰民安的根基

至於極少數蕭美琴不當蕭美琴的時候,或者說,讓工作腦休息時,會看什麼書來放鬆心情呢?答案是:健康、食療和減肥書!原來準副總統也有瘦身的需求,不過國家元首在忙碌之餘,能好好吃飯、身體健康,亦是國泰民安的根基啊。

➤戰貓的煉成,史明是重要啟蒙

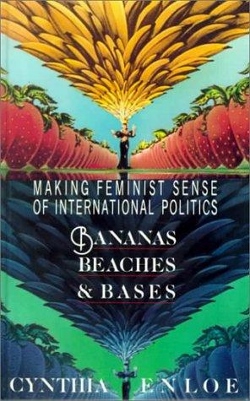

回顧過往,今日的「戰貓」是如何煉成的呢? 從成長年代的啟蒙書,就可看出蕭美琴早早萌芽的反叛意識。她回顧在美就讀大學時深受《Bananas, Beaches and Bases》啟發,作者辛西亞.恩若(Cynthia Enloe)是政治學者、女性主義作家,書名的「bananas香蕉」意指盛產香蕉的加勒比海等第三世界國家;「beaches沙灘」比喻這些國家的土地成為國際遊客的渡假觀光勝地:「bases軍事基地」則著墨許多第三世界國家在美蘇冷戰時期的全球佈局中,成了兩強相爭下的軍事基地。書中不論是對農業生產體系的勞動剝削、性別階級,與國際間的權力結構關係,都做了精闢的分析。

從成長年代的啟蒙書,就可看出蕭美琴早早萌芽的反叛意識。她回顧在美就讀大學時深受《Bananas, Beaches and Bases》啟發,作者辛西亞.恩若(Cynthia Enloe)是政治學者、女性主義作家,書名的「bananas香蕉」意指盛產香蕉的加勒比海等第三世界國家;「beaches沙灘」比喻這些國家的土地成為國際遊客的渡假觀光勝地:「bases軍事基地」則著墨許多第三世界國家在美蘇冷戰時期的全球佈局中,成了兩強相爭下的軍事基地。書中不論是對農業生產體系的勞動剝削、性別階級,與國際間的權力結構關係,都做了精闢的分析。

蕭美琴表示,大學以來閱讀很多這類批判性的書籍,「讓我理解從性別、階級到國族的不公和壓迫,也相信這些現象需要我們化為行動來對抗!」

從世界回歸台灣,台灣獨立運動前輩史明的《台灣人四百年史》、學者陳芳明書寫台共成員謝雪紅的《謝雪紅評傳》,則啟蒙了蕭美琴的左派歷史觀。她大學時甚至以《謝雪紅評傳》為題寫過一篇論文,後來還寄給陳芳明向他致敬。

蕭美琴坦言自己讀書一向偏好理論、或工具傾向,「覺得我要從這本書學到新的專業觀點」。但文學卻也在不知不覺中吸引了她,印象深刻的如文學前輩白先勇的作品。而蕭麗紅的《千江有水千江月》尤令她感動,「書裡寫的是屬於上個世代的、早年的台灣,和現代台灣很不一樣,但她描繪當時的生活情懷、台灣人的性格與人情,以及和土地的關係等,也是一種代表台灣文化的方式。」

雖然把自己定位為喜歡書本閱讀、也會上社群媒體的「中間派」,但蕭美琴始終認為,要能完整理解專業的議題,文字書籍仍無可取代。

➤戰鬥前進的位置

若拋開個人、以政府的角色看待出版產業,蕭美琴樂觀表示,相較於過去出版的門檻高,現在書籍出版其實更普及,中小型、個人出版反而逆勢成長,書的內容也更趨多元,「很多人憂心大家不讀書了,但從數據看來,現代人是轉換新的模式閱讀,購買、取得書籍的便利性也增加,不只有電子書,甚至外文書都可以透過AI科技工具做初步的翻譯,所以現代人攝取的知識面向是更廣的。」

在這個時代趨勢下,過去政府的「補貼」政策助益會越來越少,她認為出版界應該在轉型過程中,用更創新的方式找出作者與讀者之間的連結,「市場永遠在,只是要在內容、和喜愛這個內容的人之間,找出更多元的行銷管道。」

畢竟,戰貓總是站在一個戰鬥前進的位置,對書的前景,何嘗不是呢?

【訪後補充】

蕭美琴:前幾天到屏東,好友縣長推薦我去看他們的圖書館,我有好多的感動與觀察。

舊的圖書館外面再加蓋並整修,用比其他縣市新建館更少的資源,創造出一個非常美麗而友善的閱讀空間。這是會吸引人假日整天窩在那裡的空間。

一早就有很多民眾來到這裡,不同世代的,從小孩到阿公,每個人都找到自己喜歡的書跟喜愛的角落。我碰到一個小孩,說她很喜歡來圖書館,而且已經看了1000多本書了。好的圖書館,能帶動閱讀與文化的風氣。

回想我開始工作以前的學生時期,最愛學校圖書館裡有圓沙發的角落,曾經在那裡透過閱讀啟發了很多靈感與學習,那是校內最讓我懷念的角落。參訪屏東縣立圖書館總館時帶動了一些回憶,也覺得這是一個可以創造記憶的地方,吸引人透過書來成長與認識世界的地方。

屏東總圖裡面有很多跟在地有關,或在地人寫的書,包括屏東的人文歷史,以漫畫、圖書、小說等各種形式呈現,也有特別展售。我不是屏東人,但深受感動,覺得住在圖書館附近的屏東人好幸福。

推薦大家到屏東的時候,可以安排時間到圖書館去。

【快問快答:蕭美琴的閱讀生活】

除了媽媽買的英文童書以外,自己花錢買的書有中文版的福爾摩斯偵探小說。我整理老家的書架,看到以前的書,以前的紙本書皮外面有塑膠套,而且裡面的文字旁邊還有注音符號。我從小就滿喜歡看偵探、懸疑小說。

《台灣經濟四百年史》(吳聰敏,春山出版)

《叛》(林剪雲,九歌出版,屏東友人推薦)

《時代如何轉了彎》(張惠菁等,鏡文學,工作需要的基本資訊)

買了但還沒看:《暴風、葛藤、隼》(施百俊、張重金等,時報出版,牡丹社事件的歷史漫畫)

我其實比較喜歡看紙本書,拿起來跟讀起來都舒服。尤其是工作需要的紙本書,可以依照需求翻閱,不一定照章節的順序來看。但是太多紙本書造成家裡空間不夠放,每次移動搬家要清空的時候需要放手丟掉一些,會捨不得。

至於有衝動買電子書,是有時候看到有人推薦,或是網路的演算法自動推薦覺得不錯,心血來潮突然有空想馬上看一下,電子書就有及時可得的好處。而且出差的時候帶一部Kindle就可以接觸到所有的書(依心情跟精神體力狀況會想挑不同的書看,有時候要學習知識需要嚴肅的書,有時候想放鬆一下趁等飛機時看小說,都在閱讀器中,不用扛很重的很多本書出差), 所以後來直接在amazon下載了一些電子書。不過還是紙本書用起來比較舒服。

我沒有特別去分類,近年一直在不同的空間中來回生活,例如花蓮跟台北、台北跟美國,書會出現在不同的空間書架上,我不會特別去分。不過正在看的、有點進度但還沒看完的,會放在床邊而不是書架上。

有時會畫線,或用一張便利貼當書籤標示一下我覺得重要的資訊頁面。

我比較不隨手筆記。我喜歡完整專注的看書,覺得筆記是干擾。

我不會上廁所看書,因我喜歡有完整而非破碎的時間看書。

同上。破碎時間用來滑手機看新聞,完整時間比較適合看書。

寫東西或看書時,只有莫札特的音樂有助於思緒的完整性,其他的音樂會讓我分心。

沒有捨不得看的結局,也不喜歡先看結局,一切都要照步驟來。

可以讓我學到重要知識,或給予我重要靈感的書,會讓我很興奮。但我不會因此加快看,反而會慢下來仔細品味消化。

多本。看心情、時間、是否疲憊的精神狀況,在不同類別的書之間交叉看。

當書籤用。等書看完了,就把書腰拿去回收。

有時候貓會想要干擾我,硬要塞在我的視線與書的中間,尤其是我舒服的在床上或沙發上看書時。但是干擾都不會維持很久,一般他們干擾不成的時候,會縮在旁邊睡覺。然後我的書架上要保留空間給他們坐。他們坐姿端莊的時候,在書旁邊看起來有氣質。

都會,各自輪流。

有,很多。日本作家夏目漱石《我是貓》、貓溝通、貓心理、貓的詩和散文,貓的圖書……大家知道我愛貓,會送我貓相關的書。我最近在網路上看到有貓漫畫《如果歷史是一群喵》,在講中國的歷史,好像很有趣,不過還沒時間看。

我在美國的時候,都只有買比較嚴肅跟國安有關的書請託人帶回來給她。回台灣後步調還是很忙碌,還沒有機會分享到比較休閒的書。也許她卸任後,會有興趣探索比較休閒性質的書。●

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

【世界閱讀日.他們讀什麼?】完整專題

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量