我偶爾會在超市看到,我喜愛的女詩人的前任。我總是反射性地嘀咕:「啊,真不知道他究竟是哪裡好。」然後我也會自我克制,承認我的心上(女詩)人,絕對有不為人知的一面。不管她過去的戀情悲傷或歡樂,這部分的真相與我無關,如果我嘆息,純屬自己不知檢點。

我有個朋友是王菲迷,她則對偶像的每一任情人都暴跳如雷。用一種好似漫畫會出現的口吻來說,就是「沒人配得上我偶像」——很沒意義吧?這種幼稚心態,大家茶餘飯後任性任性也就罷了,終究難登大雅之堂。

這樣來說,是否存在一種合理的態度,窺探作家的生平?對於我們沒那麼愛的作家,我們也許就是「平易近人」地什麼都好,但對於「愛著的」,這就有點複雜。

《克莉絲蒂自傳》是我最喜愛的書本之一。我對這本書的讚賞,與對阿嘉莎小說的傾倒完全不相上下。因此,閱讀露西.沃斯利(Lucy Worsley)新近出版的《阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎》,我在先天上有「非常不利的因子」。那就是,凡是阿嘉莎本人已經敘述過的,我對「阿嘉莎的版本」都更加心悅誠服——當沃斯利與阿嘉莎衝突時,我幾乎都還是站在阿嘉莎那邊。

如果沃斯利是我的朋友,我保證會與她吵得沒完沒了。然而,我以為,我還是能夠說得出,沃斯利這本傳記的珍貴價值。

➤一開始真的很頭痛 阿嘉莎 .克莉絲蒂與女兒羅莎琳.希克斯。(圖源:wikipedia)

阿嘉莎離世已久,而且由於阿嘉莎女兒羅莎琳已逝,沃斯利也不受到羅莎琳的約束。沃斯利對羅莎琳生前守護母親形象的努力,頗有微詞。為什麼?為什麼沃斯利認為,女兒不該愛母親?羅莎琳並不是被強迫的。阿嘉莎就像所有稍微幸運的人,也是由愛她的人所構成的。他們在她死後仍愛她,這是不能強求,也不能強求放棄的。如果羅莎琳在世,沃斯利獲准運用檔案的可能性,應該會降低。

對我來說,沃斯利的不細緻是驚人的。沃斯利寫道「她(阿嘉莎)總是反對女性進入職場…… 」(p.58)這類錯誤,就是不那麼粉絲的阿嘉莎讀者也未必會犯。對於她沒將阿嘉莎作品內容全部融會貫通,我感到頭痛。

不,沃斯利並不「典型」。她讀過《隱身魔鬼》,但竟然只注意到男女主角與現實中阿嘉莎及其夫職業一致,而沒注意到阿嘉莎以相當搞笑的手法,暴露女性對戰後被趕出職場的憤怒。更不要說散見各作品,對女教師、女商人、女雕刻家、女農的深情維護。

頭痛。頭痛。米茲(台灣通常翻成米琪)是阿嘉莎寫得最好的角色之一。沃斯利主要受到其他評論影響並引用了說法,認為「不幸難民…… 被當成一個笑料」(p.367)這就是斷章取義。如果這部小說對「不幸難民」做了什麼真正的描述,那就是「格格不入且神經兮兮的『怪女人』,原來最勇敢,最能擔大任」——請作家寫每個角色每個都「一眼看出閃耀人性光輝」?這種描寫是政治宣傳,根本不是小說。

如果米茲只有滑稽的那一面,還有可能認為小說家剝削她搏笑聲,可米茲在最滑稽的時候,我讀到的都是「她的偏執都是有原因的」。小說家要打擊的並不只是對難民的偏見,也是對滑稽的人的偏見——人可以很滑稽,又心地能力俱佳。對丑角的偏見,是世俗的,不是文學的。

➤過去與現在的危機:關於1926年阿嘉莎的大失蹤 《克莉絲蒂自傳》雖好,但有個令人意想不到之處,就是阿嘉莎本人完全未對她本人「1926年的11日失蹤」置一詞。她寫到自己為喪母悲傷,丈夫外遇心煩,對於失蹤近乎直接跳過。後來我雖然也看過相關紀錄片,對當時的媒體效應規模有個概念,但始終認為,那就是阿嘉莎的傷心處,就當她做了傻事,她不想談,我就也不想好奇。

對於像我這種視作品為中心的讀者,尊重作者的意願,遠比搜括生平所有細節來得合乎脾胃。這是愛,但愛常常也是盲目的。沃斯利沒有這種盲目,她從完全不同的立場出發,而她的考慮,我認為不無道理。

這個主題(姑且稱為「1926」)揭示了所謂作者生平中的「未明事件」,有可能以什麼型態,反過來削弱作者的聲譽,進而侵蝕作品的評價。

《每日先驅報》於1926年12月15日宣布克莉絲蒂被發現。(圖源:wikipedia)

自阿嘉莎作品誕生以來,低估阿嘉莎與崇敬阿嘉莎始終並行不悖。低估的理由?有幾分人在高處不勝寒,有幾分性別歧視,但下面這個原因是更值得參考的,因為阿嘉莎本人堅持「禁止爆雷」。沃斯利表示:「…… 不利之處就是這個抑制效應使書評不能自在地討論、鑑賞她的作品」——我在拙作《晚間娛樂》中,認為阿嘉莎在作品中,不將關鍵行諸文字的作風,更近純文學,是「謹守『提示的藝術』。」

沃斯利說「有時也稱阿嘉莎作品的『代數』特質」(這個說法更好)。也許有人會問,這難道不對所有推理作品適用嗎?並不。對阿嘉莎尤其適用,正是她最本格之處。比如松本清張,他甚至可以反過來把謎底放在開頭。但如果我加入阿嘉莎的謎底來評論,雖然更可淋漓盡致的分析,但其他人的樂趣,就不只是被打折扣而已。

根據沃斯利的觀察,因為阿嘉莎三緘其口,「1926」導致的最嚴重結果,是在其上還建立了阿嘉莎是騙子、殺人者(只是未成功)、毒婦…… 等具增生力的傳說,讓讀者也產生了一定的不安與排斥。

沃斯利認為這個效應是一種危機,會在作者辭世多年後,黑化作者,並弱化其影響力。因此她做了研究——我還以為我很了解「1926」了,但完全不——無論讀者最後覺得沃斯利的敘事是否具信服力,她在「1926書寫」中,提出的「疾病論」,並非我們一向接觸到的「一般說詞」,其中有不少確實令人震撼的細節與資訊。

➤女性的世代心結與拆解:想要前輩如同輩 沃斯利也將阿嘉莎與維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf)做了比較,當吳爾芙主張女性寫作需有「自己的房間」,阿嘉莎是在寫作進入事業第12年時,才擁有「自己的房間」——不過,阿嘉莎當時有8棟房產。

兩者可以相互比較的,還有所謂高文化與低文化,以及現代性。事實上,就連貝克特 (Samuel Beckett)都將阿嘉莎的作品列為他的愛書。我一直覺得,不太需要操心阿嘉莎的「現代性」——阿嘉莎小吳爾芙8歲,以寬鬆的眼光,會覺得她們完全是同代人。然而,8歲也可以是很大的差距,比如兩人在兩次大戰時的年紀就不同——吳爾芙在二戰前夕就離開了,阿嘉莎則受到兩次大戰與戰後的若干形塑。

另一個閱讀沃斯利的角度,是關於女性世代的問題。沃斯利是我的同輩人,我們這一輩的女性,多少還是有些「最低限的價值取向」——比如肯定女性投票權、經濟獨立…… 。而如果我的記憶無誤,阿嘉莎連對女性投票權運動都帶有否定,或說懷疑的態度。

我可以了解我的同輩人,可能多少都希望功成名就或素有聲譽的女性前輩,跟我們更接近、更相像。沃斯利後來稱阿嘉莎是「祕密的女性主義者」,但這份世代心結,我覺得她只解開了一部分——阿嘉莎差一點點,就會是自詡為「我們這一代的女性主義者」最難借鏡的祖母輩——所謂只附屬於男性,毫不張揚自我等等。

1926年,阿嘉莎要嘛一蹶不振,要嘛浴火重生。她的第一任丈夫與她離婚時,還令阿嘉莎與他進行「串通離婚」,這些對阿嘉莎來說,想必都相當痛苦與屈辱。

➤阿嘉莎的悖論與朝向「不悲劇」的可能 沃斯利寫完1926後,某種忿忿不平、劍拔弩張的筆調稍微消失了,變得流暢。就像是「我們的阿嘉莎」終於取代「她們(維多利亞文化價值下)或他們(父權理想)的阿嘉莎」。在更後面的篇章,除了阿嘉莎勤奮工作的身影——沃斯利找到的「和解」牌(?),還有阿嘉莎小說中的同性戀書寫。沃斯利甚至將阿嘉莎家庭中,來來去去的非血緣人物,比擬為具流動性的家庭,賦予了阿嘉莎更跨世代的面貌。

然而,某種「阿嘉莎悖論」並沒有完全得到解決:如果某種言行「脱女(性主義)者」,反而得到更好的生活與地位,所謂女性主義的效用與意義究竟為何?不應該停留在這個問題上,而是要反思、要重新框架。處理這個問題有許多不同的可能,但卻有點超過書評的範圍了。

沃斯利面對女性文學世代的方式,容或存在漏洞或缺陷,但她不無莽撞、血性的直率態度,說不定連阿嘉莎都會欣賞。儘管,我以為一部哈莉.盧賓霍德 (Hallie Rubenhold)式書寫的「阿嘉莎論」,會帶來更穩健的論述,但且先為女人的高談闊論喝采吧。

在《閱讀女作家》這本書中,作者就兩名獲得諾貝爾文學獎的智利詩人寫道:「悲劇:聶魯達直到今日仍是全世界最常被閱讀的詩人之一,加布里耶拉.密斯特拉 卻幾乎已經被人遺忘。」

我的書架上有密斯特拉,我的書架不完全悲劇,但我也想和悲劇,聊一聊。●

阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎 Agatha Christie: An Elusive Woman 內容簡介➤ 】

作者簡介:露西.沃斯利(Lucy Worsley)

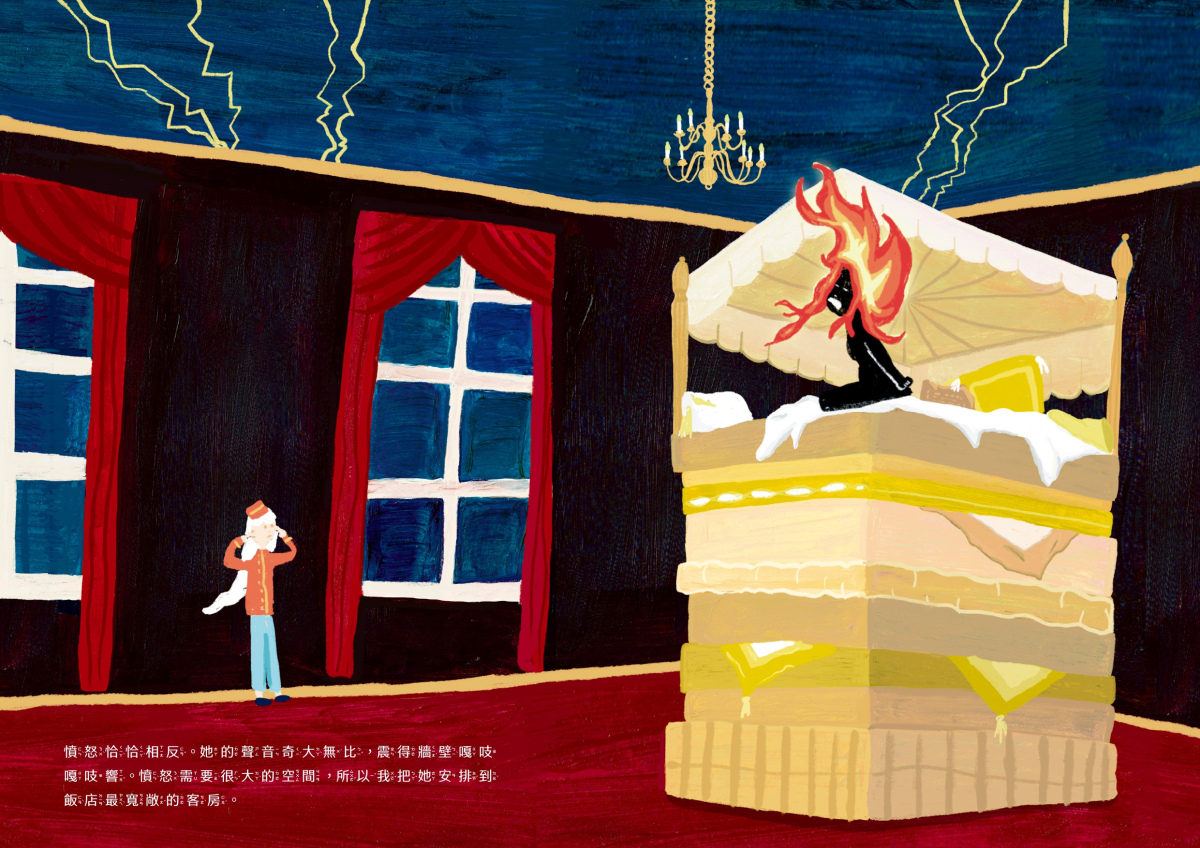

情緒大飯店

情緒大飯店

三流超級英雄

三流超級英雄

書評》還沒愛夠阿嘉莎:評《阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎》

我偶爾會在超市看到,我喜愛的女詩人的前任。我總是反射性地嘀咕:「啊,真不知道他究竟是哪裡好。」然後我也會自我克制,承認我的心上(女詩)人,絕對有不為人知的一面。不管她過去的戀情悲傷或歡樂,這部分的真相與我無關,如果我嘆息,純屬自己不知檢點。

我有個朋友是王菲迷,她則對偶像的每一任情人都暴跳如雷。用一種好似漫畫會出現的口吻來說,就是「沒人配得上我偶像」——很沒意義吧?這種幼稚心態,大家茶餘飯後任性任性也就罷了,終究難登大雅之堂。

這樣來說,是否存在一種合理的態度,窺探作家的生平?對於我們沒那麼愛的作家,我們也許就是「平易近人」地什麼都好,但對於「愛著的」,這就有點複雜。

《克莉絲蒂自傳》是我最喜愛的書本之一。我對這本書的讚賞,與對阿嘉莎小說的傾倒完全不相上下。因此,閱讀露西.沃斯利(Lucy Worsley)新近出版的《阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎》,我在先天上有「非常不利的因子」。那就是,凡是阿嘉莎本人已經敘述過的,我對「阿嘉莎的版本」都更加心悅誠服——當沃斯利與阿嘉莎衝突時,我幾乎都還是站在阿嘉莎那邊。

如果沃斯利是我的朋友,我保證會與她吵得沒完沒了。然而,我以為,我還是能夠說得出,沃斯利這本傳記的珍貴價值。

➤一開始真的很頭痛

阿嘉莎離世已久,而且由於阿嘉莎女兒羅莎琳已逝,沃斯利也不受到羅莎琳的約束。沃斯利對羅莎琳生前守護母親形象的努力,頗有微詞。為什麼?為什麼沃斯利認為,女兒不該愛母親?羅莎琳並不是被強迫的。阿嘉莎就像所有稍微幸運的人,也是由愛她的人所構成的。他們在她死後仍愛她,這是不能強求,也不能強求放棄的。如果羅莎琳在世,沃斯利獲准運用檔案的可能性,應該會降低。

對我來說,沃斯利的不細緻是驚人的。沃斯利寫道「她(阿嘉莎)總是反對女性進入職場……」(p.58)這類錯誤,就是不那麼粉絲的阿嘉莎讀者也未必會犯。對於她沒將阿嘉莎作品內容全部融會貫通,我感到頭痛。

不,沃斯利並不「典型」。她讀過《隱身魔鬼》,但竟然只注意到男女主角與現實中阿嘉莎及其夫職業一致,而沒注意到阿嘉莎以相當搞笑的手法,暴露女性對戰後被趕出職場的憤怒。更不要說散見各作品,對女教師、女商人、女雕刻家、女農的深情維護。

頭痛。頭痛。米茲(台灣通常翻成米琪)是阿嘉莎寫得最好的角色之一。沃斯利主要受到其他評論影響並引用了說法,認為「不幸難民……被當成一個笑料」(p.367)這就是斷章取義。如果這部小說對「不幸難民」做了什麼真正的描述,那就是「格格不入且神經兮兮的『怪女人』,原來最勇敢,最能擔大任」——請作家寫每個角色每個都「一眼看出閃耀人性光輝」?這種描寫是政治宣傳,根本不是小說。

如果米茲只有滑稽的那一面,還有可能認為小說家剝削她搏笑聲,可米茲在最滑稽的時候,我讀到的都是「她的偏執都是有原因的」。小說家要打擊的並不只是對難民的偏見,也是對滑稽的人的偏見——人可以很滑稽,又心地能力俱佳。對丑角的偏見,是世俗的,不是文學的。

➤過去與現在的危機:關於1926年阿嘉莎的大失蹤

《克莉絲蒂自傳》雖好,但有個令人意想不到之處,就是阿嘉莎本人完全未對她本人「1926年的11日失蹤」置一詞。她寫到自己為喪母悲傷,丈夫外遇心煩,對於失蹤近乎直接跳過。後來我雖然也看過相關紀錄片,對當時的媒體效應規模有個概念,但始終認為,那就是阿嘉莎的傷心處,就當她做了傻事,她不想談,我就也不想好奇。

對於像我這種視作品為中心的讀者,尊重作者的意願,遠比搜括生平所有細節來得合乎脾胃。這是愛,但愛常常也是盲目的。沃斯利沒有這種盲目,她從完全不同的立場出發,而她的考慮,我認為不無道理。

這個主題(姑且稱為「1926」)揭示了所謂作者生平中的「未明事件」,有可能以什麼型態,反過來削弱作者的聲譽,進而侵蝕作品的評價。

自阿嘉莎作品誕生以來,低估阿嘉莎與崇敬阿嘉莎始終並行不悖。低估的理由?有幾分人在高處不勝寒,有幾分性別歧視,但下面這個原因是更值得參考的,因為阿嘉莎本人堅持「禁止爆雷」。沃斯利表示:「……不利之處就是這個抑制效應使書評不能自在地討論、鑑賞她的作品」——我在拙作《晚間娛樂》中,認為阿嘉莎在作品中,不將關鍵行諸文字的作風,更近純文學,是「謹守『提示的藝術』。」

沃斯利說「有時也稱阿嘉莎作品的『代數』特質」(這個說法更好)。也許有人會問,這難道不對所有推理作品適用嗎?並不。對阿嘉莎尤其適用,正是她最本格之處。比如松本清張,他甚至可以反過來把謎底放在開頭。但如果我加入阿嘉莎的謎底來評論,雖然更可淋漓盡致的分析,但其他人的樂趣,就不只是被打折扣而已。

根據沃斯利的觀察,因為阿嘉莎三緘其口,「1926」導致的最嚴重結果,是在其上還建立了阿嘉莎是騙子、殺人者(只是未成功)、毒婦……等具增生力的傳說,讓讀者也產生了一定的不安與排斥。

沃斯利認為這個效應是一種危機,會在作者辭世多年後,黑化作者,並弱化其影響力。因此她做了研究——我還以為我很了解「1926」了,但完全不——無論讀者最後覺得沃斯利的敘事是否具信服力,她在「1926書寫」中,提出的「疾病論」,並非我們一向接觸到的「一般說詞」,其中有不少確實令人震撼的細節與資訊。

➤女性的世代心結與拆解:想要前輩如同輩

沃斯利也將阿嘉莎與維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf)做了比較,當吳爾芙主張女性寫作需有「自己的房間」,阿嘉莎是在寫作進入事業第12年時,才擁有「自己的房間」——不過,阿嘉莎當時有8棟房產。

兩者可以相互比較的,還有所謂高文化與低文化,以及現代性。事實上,就連貝克特(Samuel Beckett)都將阿嘉莎的作品列為他的愛書。我一直覺得,不太需要操心阿嘉莎的「現代性」——阿嘉莎小吳爾芙8歲,以寬鬆的眼光,會覺得她們完全是同代人。然而,8歲也可以是很大的差距,比如兩人在兩次大戰時的年紀就不同——吳爾芙在二戰前夕就離開了,阿嘉莎則受到兩次大戰與戰後的若干形塑。

另一個閱讀沃斯利的角度,是關於女性世代的問題。沃斯利是我的同輩人,我們這一輩的女性,多少還是有些「最低限的價值取向」——比如肯定女性投票權、經濟獨立……。而如果我的記憶無誤,阿嘉莎連對女性投票權運動都帶有否定,或說懷疑的態度。

我可以了解我的同輩人,可能多少都希望功成名就或素有聲譽的女性前輩,跟我們更接近、更相像。沃斯利後來稱阿嘉莎是「祕密的女性主義者」,但這份世代心結,我覺得她只解開了一部分——阿嘉莎差一點點,就會是自詡為「我們這一代的女性主義者」最難借鏡的祖母輩——所謂只附屬於男性,毫不張揚自我等等。

1926年,阿嘉莎要嘛一蹶不振,要嘛浴火重生。她的第一任丈夫與她離婚時,還令阿嘉莎與他進行「串通離婚」,這些對阿嘉莎來說,想必都相當痛苦與屈辱。

➤阿嘉莎的悖論與朝向「不悲劇」的可能

沃斯利寫完1926後,某種忿忿不平、劍拔弩張的筆調稍微消失了,變得流暢。就像是「我們的阿嘉莎」終於取代「她們(維多利亞文化價值下)或他們(父權理想)的阿嘉莎」。在更後面的篇章,除了阿嘉莎勤奮工作的身影——沃斯利找到的「和解」牌(?),還有阿嘉莎小說中的同性戀書寫。沃斯利甚至將阿嘉莎家庭中,來來去去的非血緣人物,比擬為具流動性的家庭,賦予了阿嘉莎更跨世代的面貌。

然而,某種「阿嘉莎悖論」並沒有完全得到解決:如果某種言行「脱女(性主義)者」,反而得到更好的生活與地位,所謂女性主義的效用與意義究竟為何?不應該停留在這個問題上,而是要反思、要重新框架。處理這個問題有許多不同的可能,但卻有點超過書評的範圍了。

沃斯利面對女性文學世代的方式,容或存在漏洞或缺陷,但她不無莽撞、血性的直率態度,說不定連阿嘉莎都會欣賞。儘管,我以為一部哈莉.盧賓霍德(Hallie Rubenhold)式書寫的「阿嘉莎論」,會帶來更穩健的論述,但且先為女人的高談闊論喝采吧。

在《閱讀女作家》這本書中,作者就兩名獲得諾貝爾文學獎的智利詩人寫道:「悲劇:聶魯達直到今日仍是全世界最常被閱讀的詩人之一,加布里耶拉.密斯特拉卻幾乎已經被人遺忘。」

我的書架上有密斯特拉,我的書架不完全悲劇,但我也想和悲劇,聊一聊。●

Agatha Christie: An Elusive Woman

作者: 露西・沃斯利 (Lucy Worsley)

譯者:李佳純、薄文承

出版:堡壘文化

定價:630元

【內容簡介➤】

作者簡介:露西.沃斯利(Lucy Worsley)

英國著名傳記作家、歷史學家、主持人,曾獲大英帝國勳章。著有多本暢銷書,包括《維多利亞女王》、《珍.奧斯汀的家》、《英國謀殺的藝術》和《如果牆壁能說話:家的私密歷史》等。同時也擔任慈善機構Historic Royal Palaces的首席策展人、BBC歷史紀錄片主持人。2019年,她主持的BBC One節目《與露西.沃斯利重回婦女參政運動》贏得英國電影和電視藝術學院獎(BAFTA)。現居住於英國。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量