台灣文學在北歐II》芬蘭愛閱讀,譯者勞諾領讀,陳思宏《鬼地方》、紀大偉《膜》皆由他翻譯

紀大偉的酷兒科幻小說《膜》2月在芬蘭翻譯出版,獲得各界好評。《赫爾辛基日報》(Helsingin Sanomat)日前刊登書評,評論《膜》內容層次豐富,充滿驚喜,也激發讀者思考。一周之後,《赫爾辛基日報》又將《膜》選入其「近期十大選書推薦」 。

其實在去(2023)年得知《膜》將於8月推出丹麥譯本之前,我先知道這本書也將在芬蘭出版的訊息。因為有一天,透過某個瑞典譯者的Instagram,我看到芬蘭譯者勞諾(Rauno Sainio)的貼文,得知他正在翻譯陳思宏的《鬼地方》。大感興趣之餘,我翻閱了他過去的訊息,發現除了《鬼地方》之外,他也翻譯了《膜》,還有三毛的《撒哈拉歲月》。

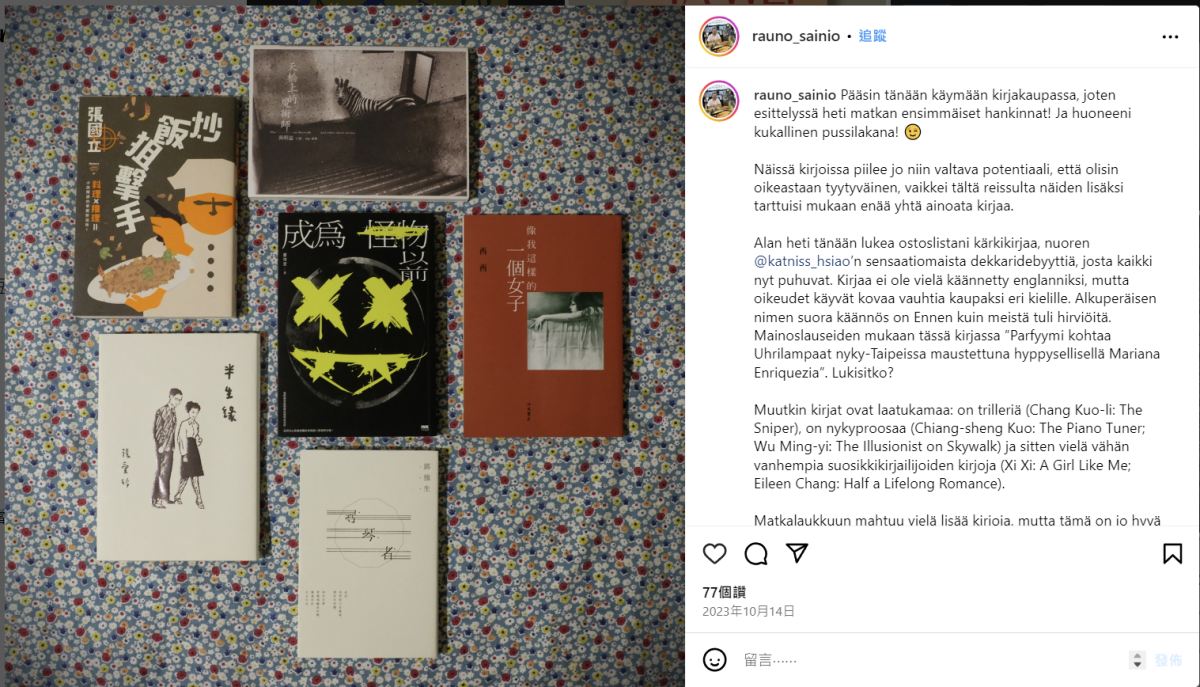

對文學愛好者來說,勞諾的Instagram非常精彩。他分享了許多來自中文世界的著作,包括他正在翻譯的書,以及他正在讀或已讀完的書。不論是哪一種,都看得出他對這些作品的喜愛與熱情。

透過勞諾的Instagram,我彷彿進入了魔幻的芬蘭閱讀世界。他的粉絲包括很多出版人、作家、文化人、愛書人,他們用我看不懂的芬蘭文討論著中文小說。看見勞諾與他的粉絲們熱切地討論三毛、紀大偉、陳思宏,《撒哈拉歲月》、《膜》、《鬼地方》這3本我非常熟悉也非常喜歡的作品,甚至有許多芬蘭愛書人在自己的Instagram上分享他們的讀後感,這種「超現實」的感覺更加強烈。

這些對台灣不見得熟悉的芬蘭人,是如何「看見」來自台灣的故事呢?又是什麼讓這些芬蘭人對來自台灣的作品產生了這麼大的興趣?

➤「勞諾推坑了我!」芬蘭與中文世界的橋樑

「勞諾,是勞諾。」我訪問了多位在Instagram分享台灣小說讀書心得的芬蘭愛書人,以及出版台灣小說的芬蘭出版社,每次訪談中都會出現這個名字。每個人都告訴我,他們是透過勞諾的介紹而得知這些台灣作品。

勞諾沒有三頭六臂,他只是個對翻譯中文小說充滿熱忱的普通人。在20歲之前,他甚至不愛看書。

勞諾來自芬蘭西南部一個名叫「萬馬拉」(Vammala)的小鎮,小鎮人口不到1萬7000人,自詡為芬蘭的「圖書首都」。該地每年夏天都會舉辦「老書展」,吸引芬蘭各地的老書店、出版社、文化人、讀者來到萬馬拉交流。

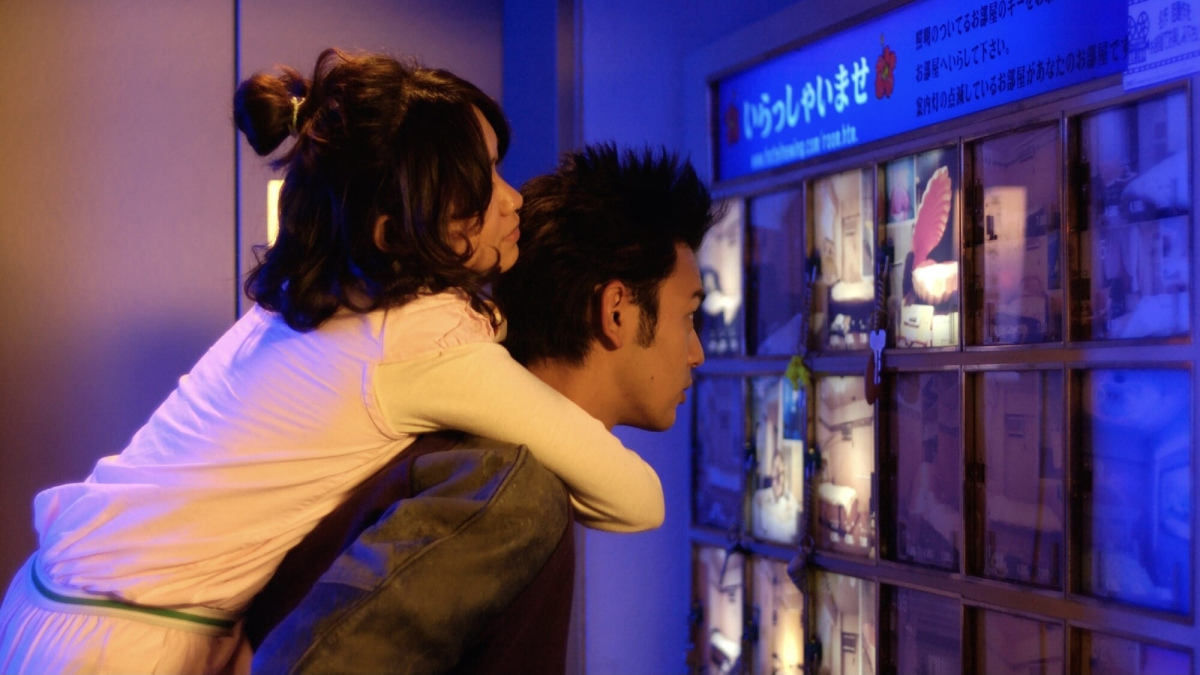

但勞諾並沒有因此整天沉浸書海。他說自己從小就愛看電影、愛打電玩,甚至是因為愛上亞洲電影,才決定要修習一門亞洲語言。看書這個興趣是他在19歲那年,到英國遊學時才「不小心染上」的。後來因為開始學習中文,文學與閱讀也成為他認識東方文化及語言的重要媒介。

勞諾這個「非典型」的愛書人,2011年在中國留學期間,接觸到韓寒的小說《三重門》,非常喜歡,便試著翻譯,從而開啟了他的翻譯人生。

一開始勞諾認識的中文作家並不多,所以他做了很多功課、看了很多的書,各方蒐集資料,找出自己喜歡的作家與作品。在翻譯的同時,他也會大量閱讀用芬蘭文寫成的,相關議題的非文學類書。他說,學習相關知識能讓翻譯更加精準。

可能因為意識到芬蘭翻譯現代中文文學的人不多,勞諾似乎打從一開始做翻譯,就決定要將翻譯當作此生志業。他非常有系統、有策略的從事這項工作,扮演芬蘭人認識中文世界的橋樑。

為了讓芬蘭讀者有機會接觸各種文學類型,勞諾要求自己廣泛閱讀。除了類型以外,他也將閱讀領域擴展到中國之外,書單上不乏台灣、香港等中文世界的作品。目前他前後讀過60位中文作家的作品,翻譯了23本書。

➤受委託翻譯《三體》、《鬼地方》;主動翻譯《膜》

除了自己的喜好,勞諾認為,已有他國譯本的作品比較容易被芬蘭出版社接受。勞諾也多方了解芬蘭的出版狀況,他觀察出版社的風格與偏好,再從自己的書單中,找出合適的作品,推薦給出版社。

勞諾說,幾部已經在其他國家造成話題的知名作品,例如劉慈欣的《三體》及陳思宏的《鬼地方》,是出版社主動跟他聯絡合作的。除此之外,大部分中文作品都是他媒合而來的,包括三毛的《撒哈拉歲月》跟紀大偉的《膜》。

勞諾在2021年就注意到紀大偉的《膜》,並決定動手翻譯。他嘗試跟幾家出版社介紹,但一直沒有回應。直到2023年,他發現一家新的出版社Hertta Kustannus專門出版酷兒、科幻、青少小說。勞諾腦中的雷達大響,他知道這次應該不會錯了。Hertta Kustannus的負責人的確愛上《膜》,並且很快決定翻譯出版。

勞諾認為,芬蘭出版社對於台灣作品保持相當開放的態度,願意嘗試,只是他們對於台灣作品的了解與資訊來源非常有限,需仰賴信任的譯者或書探介紹。對芬蘭讀者來說,因為台灣與香港作家受西化影響的程度較高,台港作品更容易理解,比較容易產生連結。

勞諾表示,雖然這幾年中國在世界的形象惡化,多少影響了芬蘭人對中國與中文作品的看法,但他認為,世界時局越是糟糕,人們就更加要去閱讀這些來自「敵對國家」的作品,透過文學去增加對中國或俄國的了解。他相信對其他文化的了解,有助於世界和平。

➤芬蘭重視閱讀,國民教育讀經典作與近代文學

芬蘭文的kirjagram,指的是在Instagram上專門推書的帳號(Bookstagram)。在芬蘭的kirjagram上,來自台灣的3部作品都有不少的討論度。推書帳號kirjavin在《膜》出版前,就預言這部小說在kirjagram上會大受歡迎。芬蘭的文化名人Mikko Toiviainen,也是陳思宏《鬼地方》芬蘭版有聲書的朗讀者,甚至還將《膜》與《鬼地方》選入他2024最值得期待的翻譯小說名單中。

芬蘭人對來自台灣這個遙遠國度的作品有這麼高的接受度,讓人感到驚奇。當然作品本身主題吸引人,勞諾作為兩個文化的橋梁也發揮了很大的功效,但另一個重要因素是,這些在Instagram上討論台灣小說的愛書人,閱讀興趣似乎十分廣泛,對來自不同國家、語言的作品與不同類型的書籍都有涉獵。

根據歐盟統計局(Eurostat)在2008到2015年間的統計,芬蘭民眾20-74歲平均每天閱讀時數超過10分鐘,在參加這項調查的歐盟國家中名列第二,僅次於愛沙尼亞。芬蘭讀書的人口比例則是在這項調查中排名第一,有16%的芬蘭人認為閱讀是他們主要的休閒活動。

芬蘭每年賣出大約2000萬本書,平均每個芬蘭人(包括小孩)一年的購書量是4本。芬蘭全國大大小小的圖書館有將近1000座,在偏遠鄉鎮還有「巡迴圖書車」,甚至還有一艘「圖書船」,服務深入全國各地。方便的預約機制,讓圖書在各地流通更方便。

便利又普及的圖書館,加上芬蘭的圖書售價高昂,很多人習慣利用圖書館借閱。也因此,圖書預約數量也成了一本書在芬蘭是否受歡迎的重要指標,《赫爾辛基日報》甚至有個欄位定期報導赫爾辛基市立圖書館新書預約排行榜,例如《膜》就在3月6日那周上榜了,排名第6。

芬蘭重視閱讀,認為閱讀習慣要從小培養起。2018年芬蘭文化基金會(Finnish Cultural Foundation)與各地方兒童健康中心合作,發送閱讀禮包給新手父母,希望幫助他們進行親子共讀。目前這項計畫已由芬蘭政府接手,而原本只有芬蘭文、瑞典文(芬蘭的第二官方語言)、薩米文(芬蘭原住民語言)的閱讀材料,現在也發展出各種主要移民語言的版本。

芬蘭人相信,多語主義對使用其他母語人士的自我認同有益,也有助於學習與閱讀。因此在芬蘭推動閱讀的政策中,使用母語閱讀也受到相當重視。

芬蘭國家教育局(Finnish National Agency for Education)的網站上,解釋了芬蘭學校如何教導文學。 首先,芬蘭的文學教育不只限於文學課堂,而是一個跨科目的教育。因為閱讀、書寫與思考是在每個科目裡都需要的重要能力。

文學教育應該閱讀包括文學與非文學類型的書籍,兩者相輔相成,缺一不可。芬蘭人認為,年紀小的時候就要大量並廣泛的閱讀,無論是文學或非文學都應多方接觸,讓孩子慢慢找到他們感興趣的類別。

在9年的國民教育中,閱讀經典作品與近代文學都是必要的,且包括芬蘭本土以及外國的作品。7到9年級的學生除了閱讀之外,還應該培養從文學類型與歷史角度分析的能力。對這個年紀的學生來說,寫書評跟心得也是很重要的練習。

教育手法可以包括教師誦讀、分成小組閱讀,或自己閱讀。這幾個手法應該要輪替使用,才能符合每個孩子不同的閱讀習慣與需求。書籍推薦可由教師、圖書館或學生自行提出。

學生除了在學校閱讀之外,也應該有在家進行的閱讀作業。因為閱讀應該是持續的行為,學生也應透過閱讀紀錄,了解自己的閱讀興趣如何發展。

我訪問的愛書人,對於學校教育如何影響自己的閱讀習慣沒有太多感覺。對他們來說,閱讀就像是呼吸一樣自然的事,Katja(@worlds_between_the_sheets)因為熱愛閱讀而閱讀,Kai(@kaitalonpoika)因為要做心理療癒而開始大量閱讀。不論原因為何,閱讀都成了他們生命中相當受用的工具。

➤文學作為開向台灣的窗:彰化永靖、台北街道、台南美食

擔任專職翻譯的工作幾年下來,勞諾已經在Instagram上建立了一個閱讀網絡,其中有各國的中文譯者、亞洲文學愛好者、芬蘭的愛書人、出版社、作家等。他常常在這個網絡中,找到有趣的作品與作家來讀,也培養了一群對中文文學有興趣的讀者。

勞諾說,他發現Instagram上有很多分享文學作品或閱讀心得的帳號,所以當他決定加入Instagram時,就知道自己要經營一個專業的翻譯家帳號。他有清楚的目標受眾、清楚的目的。他在帳號上分享有關翻譯的大小事:介紹他發現的好書、正在翻譯的書、閱讀簡體字跟繁體字的心得、造訪台灣等地的行程、身為譯者的工作心法,甚至他如何靠翻譯維生等等。

他坦言,這是因為他對這些書與翻譯工作的熱愛,藉由分享培養讀者,吸引出版社與書評的興趣,書出版後努力幫忙推書,讓他的翻譯工作更永續。

勞諾介紹的書不一定每一本都能馬上「配對」成功並翻譯出版,但他生動的介紹,引起不少芬蘭讀者對作品本身與台灣文化的好奇與興趣。粉絲們透過他看見一名東方女子在撒哈拉的冒險,看見「膜」如何在海底創造一個跟現代社會高度共鳴的想像世界,看見來自彰化永靖卻又在許多家庭都真實上演的「鬼故事」,他們還看見了台北的街道、台南的美食。

去年10月,勞諾應臺灣文學館之邀,來台演講「跨越文學新視界:我成為芬蘭華語文學全職譯者之路」。其後勞諾在Instagram上分享他造訪台灣時發現的小說《成為怪物以前》,分享他在台北讀這本書,跟著內容到處趴趴走,甚至還因為書中殺手的推薦而去吃了芝麻紅豆湯圓。

也許,未來會出現另一個捧著台灣小說的芬蘭讀者,在台灣各地按圖索驥,體驗書中的場景,發掘屬於自己的故事。●

書評》當文科生遇上科學危機: 陳柏煜及其所創造的決鬥藝術

去年(2023)底迎來了各種書獎、文學獎的決鬥。在這樣和平廝殺的氛圍中,我在文學的競技賽事裡挑了一位選手,花了一個月,在工作空檔就研究一下他,看他在哪裡是炮灰,遇到什麼對手更有戰力。但沒有意外的是,《決鬥那天》幾乎是所有文學賽事的入圍選手,卻在不同回合下場。這本詩集無論形式或內容都不太討好,沒有立即可引作字卡的金句,藝術性高過議(話)題性,以及,太多性隱喻、引號括弧、和外語人名。

所以我也沒有過度期待什麼地閱讀著陳柏煜選手的作品,那些空檔是那麼無欲則剛好,像是心神被消耗殆盡之時,他來給你講一些有趣的事情;在顯微鏡的玻片下,在迷你的泡泡裡,有著多心、易感、細節充滿的字句。因此這篇文章雖然是從《決鬥那天》開啟,卻也在他其他作品短暫停留或重新開始;而我也經常不在意詩、散文或評論文類間是否有所扞格。

這篇文章也與我過往寫過的文字不同,注定有種單向的親密感,即使我尚未見過作者本人。柏煜將親密定義為「來自預先掌握」(《科學家/蓋玻片》,頁29),但我的是「出於事後留用」。對未知並不執著的我,面對期待總會往後退一步,預言也不如歷史來得容易讓我震動。所以感覺閱讀柏煜的當下有種親密感,讓我很願意讀過一次之後,再讀幾次,讓關係延續。

➤i. 科學危機

我喜歡他透過文字把玩物體的手感。對此,多篇討論其作品的文章都會提及他擅於將生命時刻寄寓隱藏在物質對象,而我認為那是他特別懂於區分物體與現象的能力:不是讓物件寄情,僅作為感官的現象,而是透過身體(感)操演物件本身,甚至進而修正西方社會文藝復興以來過於強調視覺的感官現象。

這整句讀起來很像在掉現象學書袋,卻無心地將此一哲學運動如何回應歐洲科學危機、強調顯現物的本質自身連結到柏煜的作品上。就如同他自己不斷補充「決鬥」定義時,雖然動用了負面感覺(怒氣、嫉妒、焦慮、倦怠), 卻那麼願意、那麼挺身。「決鬥」畢竟是非常「身體」的。或者《科學家》作為(作者童年)注定失敗的職業,企圖顯現佛蘭肯斯坦(Frankenstein)的本質,不讓怪物作為科學危機的隱喻,而是危機就是科學自身。

科學就是危機的表述,也常見於他將文學藝術視作科學後的篇章中。如〈首與體〉(《科學家/蓋玻片》)談主詞的缺失,是文法科學的危機;他寫物與人的關係(如鋼琴、琴譜),也有著佛蘭肯斯坦式的不懷好意。當他看似科學規矩地在丈量物理與情感、共識與歧異、粉紅與藍色間的距離,其實是在蒐集危機的清單,好在決鬥時派上用場。

➤ii. 另一面

又或者他在〈雕像的背面〉(《決鬥那天》)中直接框出一道名為等待的風景,等待在隔壁達成共識,決鬥。這或是一次編排的巧合,但讓進擊的背面提著頭顱,溢出到隔壁的決鬥場,兩隻狗彼此嗅聞,又各自被帶回。與月亮不向著地球的那一面一樣,〈雕像的背面〉提出另一種世界觀,不基於二元對立,不侷限於身體,而是基於跨越與連結。

如在〈另一種語言〉(《科學家/蓋玻片》)裡,柏煜透過自己的語言經驗,以語言隔閡思索跨越與連結。台北菁英學子的身體尚未安裝方言系統,是與身俱來就失去的天賦(之一),因此需要透過「電話」來掌握他與台語的物理距離;是通訊線另一頭的(凹進去的月球背面住滿的另一群人)、在另一個城市、由另一具身體發出的聲音。但外傭安妮、阿嬤、小柏煜都因為「另一種語言」而產生連結,都有了不舒服的位置,也是(非)共同體的一種形式。

➤iii. 顯影術

出於科學式的好奇,並將文字作為程式拆解,他有了自己丈量世界的算式,也有著打開世界的能力。但如同他不斷動用月球暗面與其他反面符號作為機關,這些科學與算式反倒經常讓人感到懷疑。馬翊航提及柏煜的小說藝術雖能顯現暗語,但這技術簡直是以檸檬汁寫下隱形文字,而要得其天書,還要看讀者的控火能力。(〈他想來想去還是發了(一槍,或一張請帖)〉,《決鬥那天》)

如《科學家/載玻片》在長寬一定的尺度內顯現「映像」,而在玻片中成像的、是事物的雜質與本質,甚至連科學家留在玻片上的指紋全部都看到。幾次我以為我已經很懂得閱讀評論文章,卻只是被科學家指頭上的皮脂給誘惑了。已知用火前,心裡已燃起一把火。但也是如此,我了解到科學家有著不閃躲的決鬥姿態。他不以微言之姿躲在大義之下,他以言本身讓你大意。

但換個角度來看,柏煜透過「藝術」引發的「顯現之學」,就如「一隻斑馬走在另一隻身體裡面」(〈斑馬〉,《mini me》),是疊合、融入、隱身,一如他寫下「我的工作就是為鏡框加上新的鏡框。」(〈請柬〉,《決鬥那天》)這是其作品獨有的顯影術。很多時候,我以為我不「知道」他在寫什麼,但其實我被既有的符號編碼系統(顏色、動物、藝術家、季節)帶到一種情境時,他「就逃到情境外」(〈請柬〉,《決鬥那天》),因為他想顯現的不是符號,而是事物的本身。

最後,在與作家蕭詒徽同台的新書座談會上, 柏煜透露書名頁上的英文標題借自藝評家賽巴斯欽・斯密(Sebastian Smee)的作品《藝敵藝友:現代藝術史上四對大師間的愛恨情仇》(The Art of Rivalry,2016)。斯密為「相互較勁」(rivalry)賦予了屈服、親密、開放、與易感等內涵,而非死敵、好鬥、怨恨等男性中心的既定形象。因為(這幾組藝術家)正是透過直覺、憤怒、羨慕、嫉妒等動物性本能,造就了風格上的突破。也讓這些高端藝術家間的較勁,讀起來不亞於體育運動的激烈身體感。

回到文章開頭提及的文學/出版決鬥場,柏煜在準備上場之前,是否遇到過那樣較勁感、身體感、情感張力十足的對手,讓迷你科學家來到《決鬥那天》?這本書上場後,有沒有遇過那樣高端激烈的對手?這或許是比戰勝得獎來得更重要的事。無論如何,或許也正因為《決鬥那天》還沒有站在勝利的終場上,我感覺這本書持續在戰鬥中,以他覺得最漂亮的方式。●

作者:陳柏煜

出版:時報出版

定價:580元

【內容簡介➤】

The Art of Rivalry

作者:陳柏煜

出版:時報出版

定價:360元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳柏煜

1993年生,台北人,政大英文系畢業。木樓合唱團、木色歌手成員。曾獲林榮三文學獎散文首獎,時報文學獎影視小說二獎(當屆首獎從缺),雲門「流浪者計畫」、文化部青年創作獎勵。作品多次入選年度文選。著有散文與評論、訪談文集《科學家》,詩集《陳柏煜詩集mini me》,散文集《弄泡泡的人》。譯作《夏季雪》。

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量