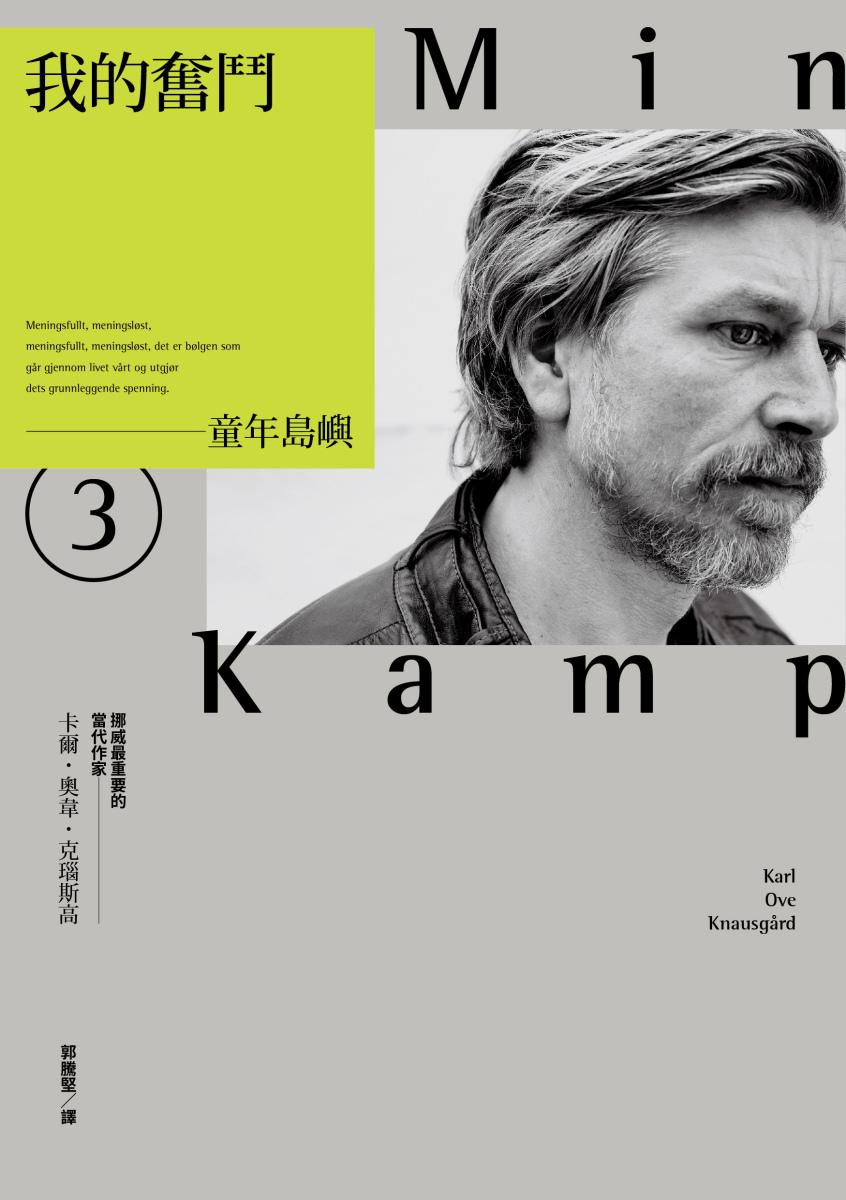

書評》名為「父親」的記憶孤島:克瑙斯高《我的奮鬥3:童年島嶼》

「人的生活永遠處在威脅當中,是為了從心態上準備好迎接那些罕見且珍貴的時刻:在這一刻,人們認識了自己,並且認出了自己。」

——Maurice Merleau-Ponty《知覺的世界》

經過了兩千多天,在大量感官的協商之下,愛哭的小男孩離開了童年——或者說,是童年在父親與兄長的爭吵之間,一瞬間離他而去。這種深刻的銘記,就如同他對母親之於自己重要性的描述,竟是井底反射的,由波光交織而成的記憶寶藏。這些事物將會伴隨著那些閃耀著島上春季森林和湖泊的絢麗色彩,永藏於腦皺褶的深處。

但寶藏終究只是寶藏,並不會隨著年歲伴隨他成長,與之相伴的,是和父親相處的創傷片段。我們可以用小說中一個小小意象來概括這傷停時刻——小男孩懼怕吞嚥牛奶的沉澱結塊物。那種微小的阻塞感,似乎在告訴我們:難以磨滅的烙印有時並非表痕,而是內心永藏但不顯眼的瘀痂。

撇除第一部與父親的關係,《我的奮鬥3:童年島嶼》幾乎可以視為一部獨立的作品,涵蓋了克瑙斯高在挪威東南海岸小島上開學後的7年時光。比起前兩部回憶的交叉與意識流寫法,本部幾乎都是順敘,唯一有敘事抽離的是小說後三分之一,主人公簡短地暗示父親將來的外遇,以及童年的一切如何造就現在的自我——我們可以說,這是作者對於前兩部的暴躁與執拗做自我解套。

但這本小說特殊又庸常的部分在於,主人公的童年並非克里斯多福《惡童日記》的戰爭殘酷、迪特萊弗森《童年:哥本哈根三部曲1》工人階級地區「一具令人窒息的棺材」,或是許多浪漫主義詩人讚美的古老永恆、充滿神性的大自然童年。

克瑙斯高筆下的童年是一個半農鄉的中產階級,父親是教師(儘管在家毫無身教素養),母親則是溫柔與知識兼備的家管(並且持續在職業學校進修)。彼時是70年代,挪威已經加入EFTA(歐洲自由貿易聯盟),經濟逐漸起飛,物質生活的急速增長,資訊與娛樂傳播飛起。我們可以看到逐漸長大的男孩熱愛樂隊、把性器放進玻璃瓶口,電視上有許多有趣的節目等等——但繁茂物質的背後,帶來的是內在精神的極度退卻,以及情感教育的缺漏。

讀者能發現,克瑙斯高最大限度地描述每一次旅行、爭吵、責罵、摩擦、排擠、愛情、崇拜以及主人公止停不住的哭泣——父親並非英雄,更像是軍人;而母親更像是護理師,不但治癒了他,也在他內心留下僅存不多的,關於愛的詞條。例如,什麼是情感呢?在一次兄長英格夫嘲笑年紀只有7歲的主人公戀慕鄰居安妮.麗瑟蓓時,母親斥責說,這不可笑,因為「不管是7歲還是70歲,情感就是情感。」這是你我都會擁有,永不感到自卑的武器。

而真正做到父親角色的,反而是經常與之打鬧的兄長英格夫,在失落時給予安慰,在犯錯時給予指正。甚至在小說末尾,當父親執意搬家,身高已經與父親齊等的英格夫勇於向父親反抗,希望用自己的力量獨立。而男孩要用怎樣的方式,來處理上述大量的情感資訊呢?

《我的奮鬥3:童年島嶼》其實是一個具有陰性特質、敏於環境與人文的孩子,對於自身情感世界之框架進行建造——也許我們可以這樣說:第一部《父親的葬禮》的主題是毀滅(與父親的緊張關係),第二部是掙扎(激情與子嗣的矛盾),第三部就是孤獨。這份孤獨並非黑暗中的無以名狀,它擁有繁茂的過程:當無數個散落在各處的「我」的鏡像被搜齊之後(這些鏡像可能是「娘炮」、「足球員」、「演奏者」、「兒子」、「弟弟」、「不被愛的人」、「渣男」、「純真男孩」),朦朧的自我也隨之消失。

或許在這樣的描述下,我們可以用拉岡的鏡像階段(Mirror Stage)來解釋一具人格的養成。拉岡所提到的鏡像是關於精神分析與嬰幼兒成長:嬰兒會對鏡像顯現極大的興趣,試圖藉由鏡像所提供的完形(Gestalt)認識自己,以便未來實現自己期望的成熟。

但拉岡繼續提出,這鏡像其實是他者,嬰兒認知的不但不是真正的自己,而是一種幻象。人類透過這樣照鏡子,在不斷的人際互動中,形成「自我形像」。也就是說,我們常談論的「自我認同」,其實是藉由他者想像的、期望的、異化的、扭曲的,甚至是被誤認的——更可怕的是,鏡像是複數的,人的一輩子會看見無數個鏡像,也許都是他人的眼光。

但我更傾向於,這是一個孩童試圖用五感來理解這個複雜的世界——不只是外在世界的經驗風景,更多的是內在世界的創傷地圖:父母的離婚、父親的酗酒與死亡、失敗的戀愛。為什麼他會在第一部與父親相處不愉快?為什麼會有如此繁多的沉默和疏離場景?克瑙斯高直到第三部才給出一個壓抑的自我解答:因為來自父親權威的壓迫,導致自己無法適性揚才。而且同儕之間又會否定他的陰柔與敏感,但她們卻在性啟蒙的激化下與主人公相處,這使得他陷入了與他人好好相處的障礙(例如主人公經歷了「五天的戀愛」,女同學們厭惡他但依舊願意與他親熱)。

而細心的讀者將會發現,當我們一遍又一遍聽主人公複述失敗經驗的細節時,與之而來的片段是島嶼上各種顏色、氣味、溫度。甚至到後來,音樂成為他最重要的救贖——因為單有視覺是不可靠的。一個孩童的自我塑形,在搜集鏡像之外,也許還有其他行動——用凝視改變關係。凝視不只是單純地,只用眼睛瞪著一個東西,而是打開感官,用知覺來理解「被看」的東西有什麼引起我們心靈震撼的原始欲望。這也是人類賴以維生的,認識世界的方式。

此時,剛滿7歲的男孩已經度過了「嬰兒經驗失憶」(Infantile amnesia)的時期,他開始學會用語言、社會和文化框架來固定自己的感知能力。原本不經過文字和概念,如同洪流一般的世界觀物質間有了形狀。鳥兒不再是無限延長的連續體,原本在餘痕中關於溫度、氣味、顏色、時間的感官,都漸漸有了名字。這些名字可能是母親、大海或是天空。

而在檢索記憶的過程中,他發現這些記憶中被指認的名字,形狀都不完美,充滿雜質卻又印象深刻,像一個又一個獨立於整體記憶的孤島。在那之後,他依舊長大,結婚,面對死亡。孤島之間的記憶——宛如海上美麗的魚群銀光帶——它們開始貧化,如同海水乾涸,顯露出揮之不去的夢魘。直到他再次檢索,他發現每一座島的組成,都是灰暗如礁岩的父親。

男孩常常被父親壓迫,無情地被嘲笑、羞辱,甚至毆打,因為說話的方式、堆放木頭的方式、無故獲得錢財、弄丟襪子、不小心碰到了汽車座椅、吃了「太多」蘋果或借了一把鏟子幫助鄰居。但隨之而來的,是男孩開始凝視外在的景色。小男孩並不怕疼痛,他害怕的是父親,但這並不阻礙他發覺萬物的細節,儘管過程扭曲蜿蜒。

這份痛苦,只能藉由感官的協商來調和。這也許是克瑙斯高一再書寫感官經驗,以及為什麼許多寫創傷的作家一再藉由環境的複述,來達成心靈的共識:協商並非妥協,而是交換。任何在受挫記憶中受傷的個體,都需要重建一個「新體驗」來將好的因子整合進創傷體驗。例如一個人對海洋的氣味感到恐懼,因為他曾經為了拯救母親險些溺斃。而我們經過一系列活動,一個個細節取代、交換、釐清原本不好的知覺感受,讓他意識到,自己不再危險。

寫作也是一種協商,意味著在了解痛苦的前提下,一點一滴爬梳痛苦的細節,用全身的感官知覺去理解世界,到頭來,世界也將會給予你理解的懷抱。一個小孩子用感官認識閃耀的世界,來探究內心破敗的版圖到底有多麽巨大。這也許是這部小說最悲傷,但也最無可奈何的自我時刻。●

|

|

|

作者簡介:卡爾.奧韋.克瑙斯高(Karl Ove Knausgård) |

我的奮鬥3:童年島嶼

我的奮鬥3:童年島嶼

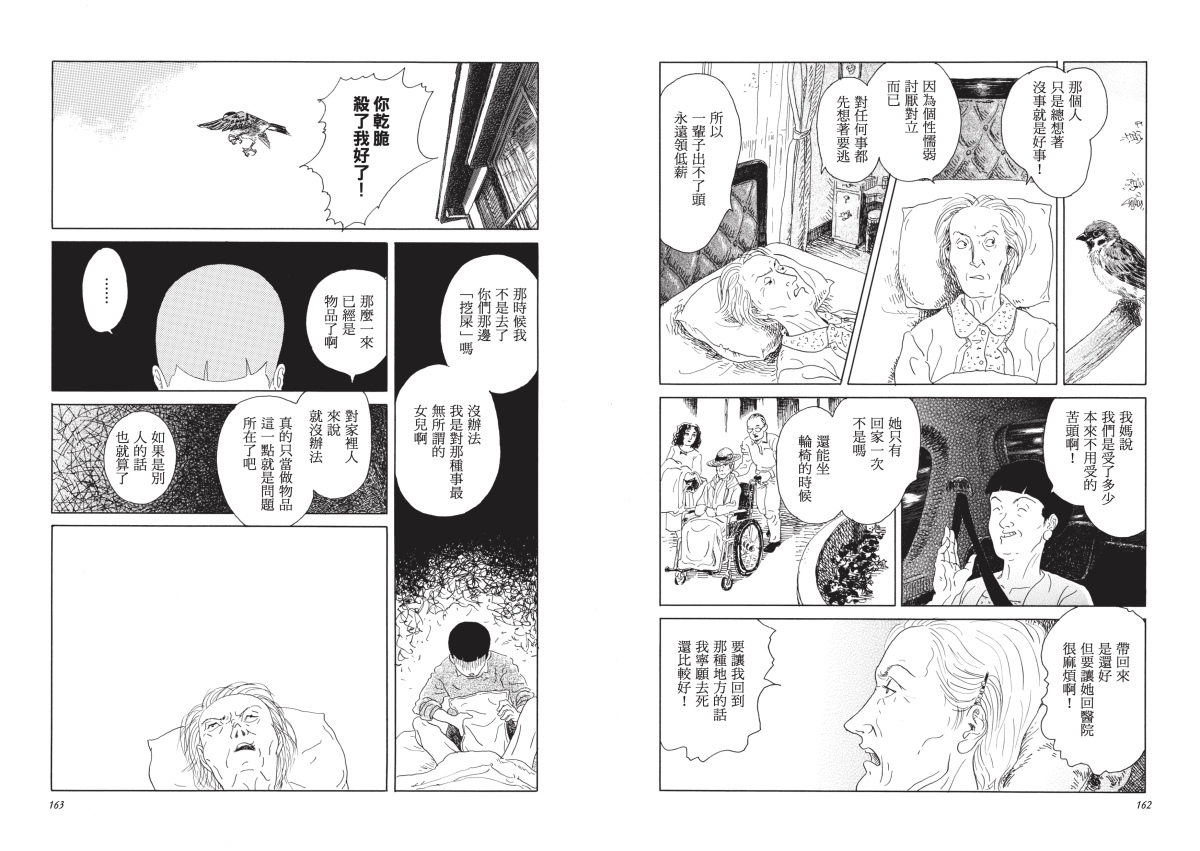

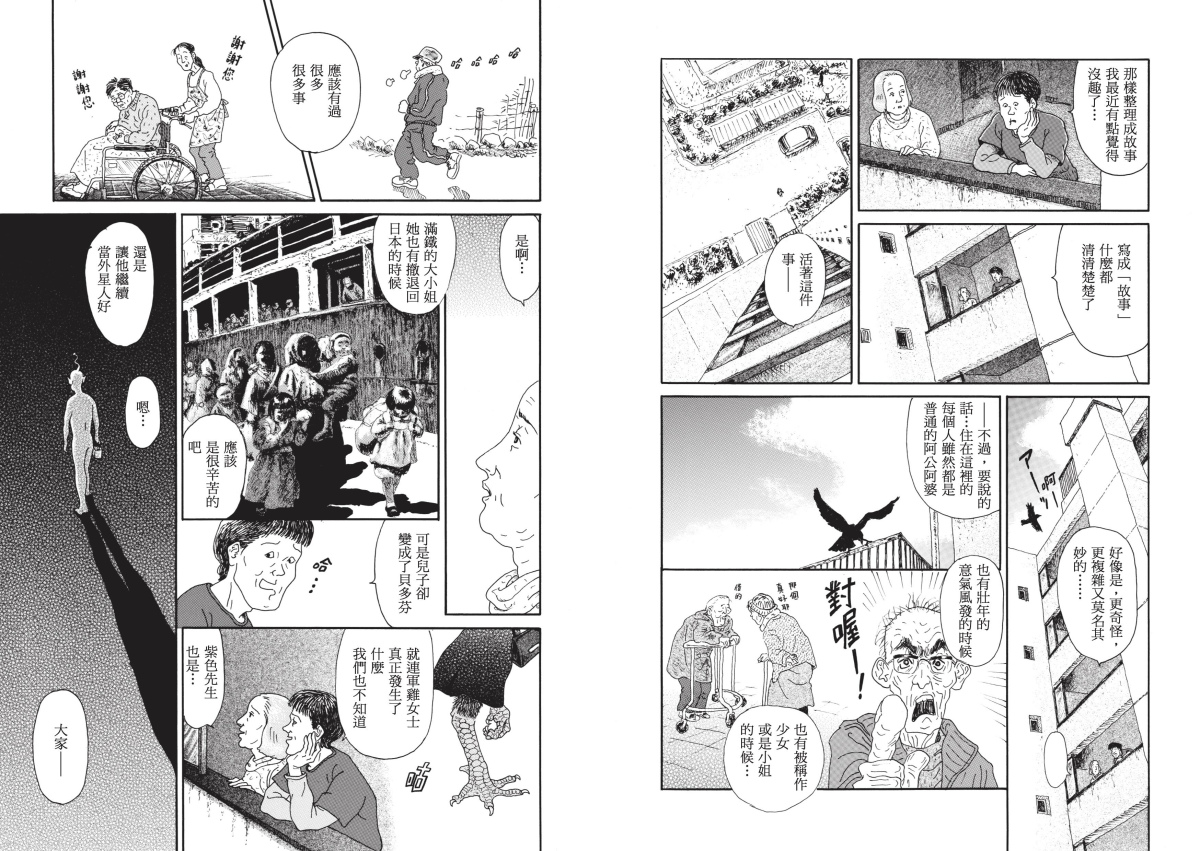

夕暮人生

夕暮人生

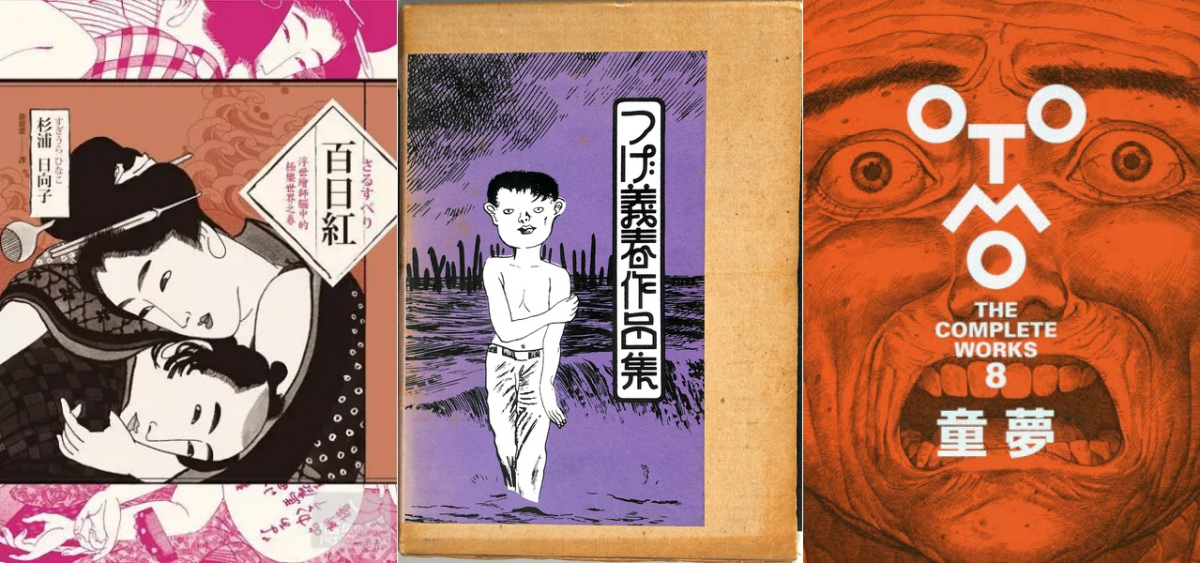

漫畫收藏.小島》虛實拼貼與數位複寫,《百萬坪迷宮》的宿舍迷宮與人物刻劃

幾年前偶然在網路上被《百萬坪迷宮》的扉頁吸引,扉頁上少女穿著泳衣悠然跨步於木廊,木廊將左右兩側分割成夏冬兩季,右方遠處另一人正圓滾滾地踏雪而來。查詢後才發現書已絕版,不過之後,我幸運地在三重某間歇業的租書店購得這套漫畫。

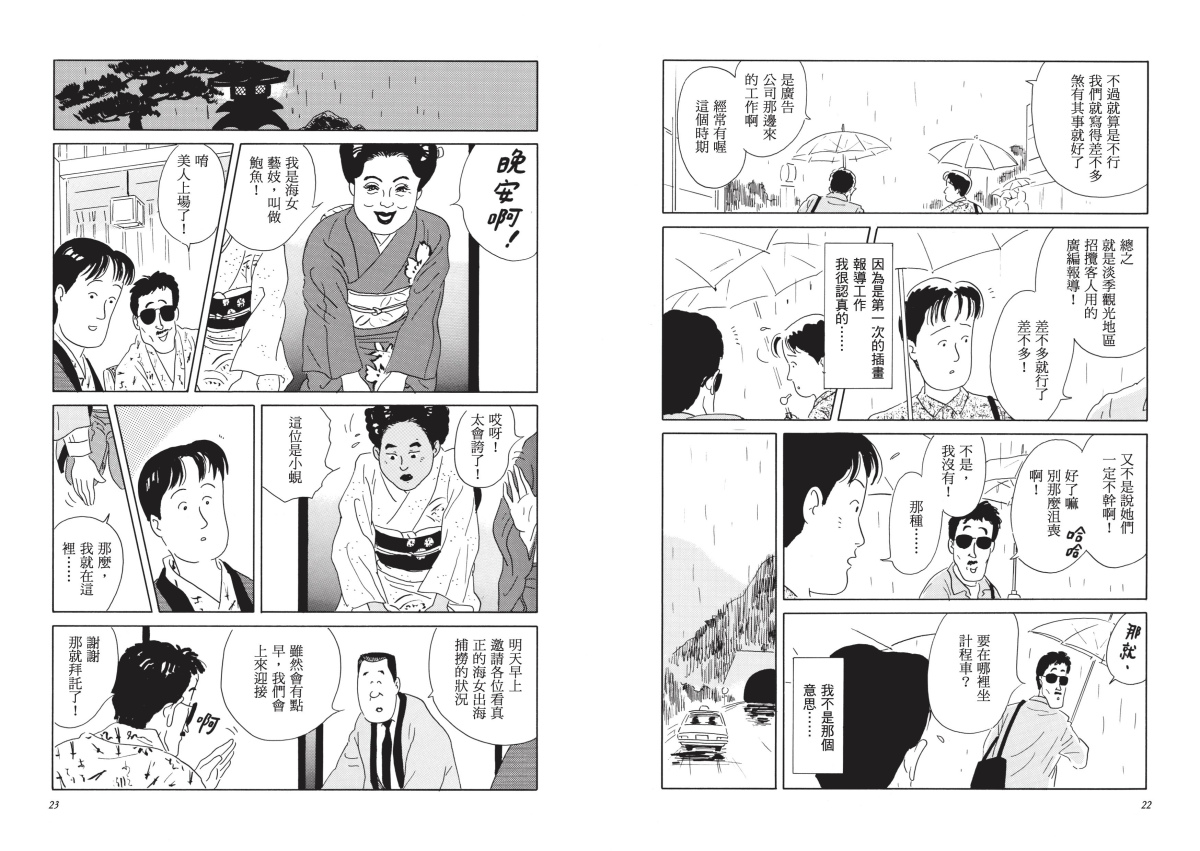

《百萬坪迷宮》是由遊戲設計師たかみち老師創作的科幻漫畫,其中運用大量遊戲設計的邏輯與概念,並埋藏許多向著名遊戲致敬的彩蛋。故事講述遊戲測試員禮香和庸子,突然墜入由社區住宅構建的無限迷宮,在慢悠悠的脫逃過程中,逐步拆解迷宮的真相。

➤人物數量精簡,設計獨到豐滿,擺盪於現實與遊戲間

本作由兩位女子帶讀者進入一段不可思議的旅程,相對單調的迷宮背景配上精簡的角色人次,人物勢必得獨到豐滿,才能不斷勾動讀者的好奇心、推動懸疑感,而庸子就有著破格的角色設計,庸子不似傳統動漫裡的苗條美少女,是位壯碩如猩猩、鑲著胖虎臉的女性,故事後半段藉著神奇道具,短暫變成纖瘦美女,庸子卻因不習慣而堅持還原,足見其全然接納自我的強勁內在。

至於禮香,外表雖是動漫常見的活潑美少女,內在卻是難以與人共感的怪咖,其思路毫無框架,導致行動的選擇分歧遠多於常人,現實對她而言充斥著百般限制,唯有逃進遊戲才能無拘無束。

再者,為了用少少的人數擦出各種火花,兩人在許多層面都形成鮮明的對比與互補——兩人性格都偏中性,但外貌上禮香披著陰柔的皮相,庸子則填補了本作相對空缺的陽剛角色;禮香不懂人情世故、思考跳躍,庸子則更有人情味、更貼近常識。

每當禮香行徑脫離常軌,庸子便代替讀者質疑或吐槽。然而就像禮香所言,常人撞見異象,「會從至今為止經歷過的經驗中,找到一個說得過的理由後,進而對現實視而不見。」庸子若非跟著禮香,大概也會融入盲目的人群,禮香則會選擇研究到底。

越到後面,禮香的奇思妙想與探索欲益發氾濫,庸子便逐漸成為「將讀者拉回現實」的象徵。書中扉頁若刻畫禮香和庸子遊蕩於迷宮,常是禮香悠然自得的大特寫,配上庸子茫然無措的小身影,足見兩人對迷宮適應之差距。兩人間的差異,也註定了分道揚鑣的結局。

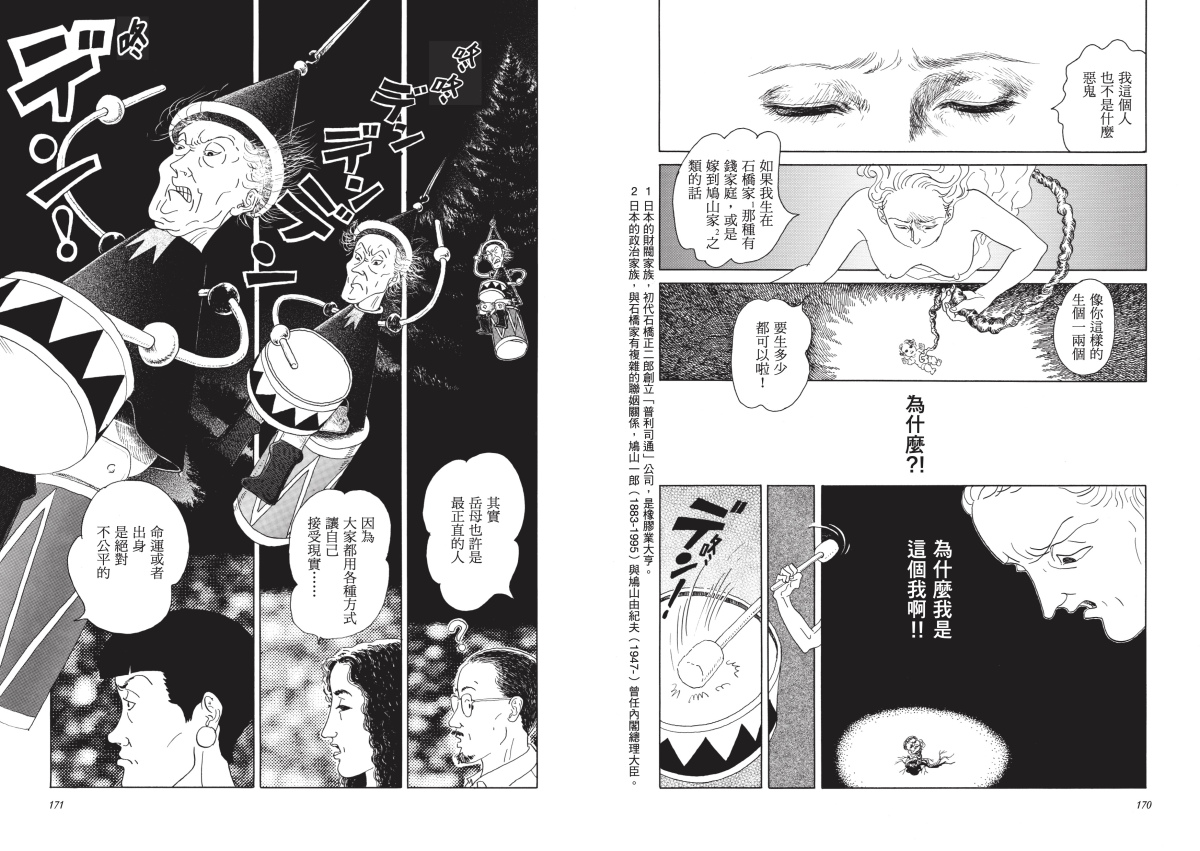

➤大量使用方正空間與矩形元素,幾何感使氛圍呈現靜謐機械,而怪物則圓形巨大

作者除了令兩位角色有極高的識別度,畫技上對人體的肌理和動作,也把握得流暢而扎實,視角切換則絲滑多元。此外,漫畫中無機的建築物,內外透視皆相當精準,且作者擅於拓展深邃的空間,渺無人煙時更是縈繞出清冷悠遠的氛圍,可說是人物和背景都處理得十分恰當。

至於分鏡部分,除了對話框外,框內物件都不太會破格,分格幾乎方方正正,即便有打鬥場景,仍鮮少使用斜切格。

由於迷宮是仿造主角所住的宿舍元素,反覆排列組合而成的,導致畫面充斥著榻榻米、直角交錯的樑柱與紙門等矩形物,甚至很多頁全無台詞,單單聚焦於兩人閒散於各個方正空間。另外,迷宮中的奇妙生物「嗜房鯊魚」,和外星人「盜漁者」,外型並無複雜裝飾,大體是圓球或圓潤方塊的變形,並且行動遲緩。

其次,本作除了勾勒物件的線條外,筆觸不多,連人物的頭髮或眼睛,這種漫畫常會多加刻劃的地方,都選用純黑白之平塗,陰影處也時常裹著濃稠的黑,而背光區與非黑白的物件,大多填充沒漸層的平網,畫面上呈現黑、灰、白俐落區分的色塊,如此處理無形中也旋出一股靜謐甚或死寂的調性。爽利的色塊與規矩的分鏡,搭配無限疊加的方正背景,與形貌簡潔的生物,平穩共構了整部作品的幾何機械感。

➤造景利用主角住所,形成生活感,帶入複寫與記憶拼貼等概念

雖說機械感十足,但迷宮構造宛若主角熟悉的住所,因此也盈溢著濃厚的生活氣息,悄然消弭了生存危機感,尤其兩人熟悉迷宮後,儲放於迷宮中的零食、衣物便信手捻來,吃吃喝喝悠悠哉哉地隨意晃蕩,偶爾打打嘴砲、玩玩小試驗,令探索活脫脫成了場慢生活。

尤其在狀似平凡的景緻中,偶爾冒出違和的設定,如:水龍頭安插於馬桶上、浴缸長在外牆邊緣,仿若遊戲零件因BUG而散亂安插,讓整趟冒險的「電玩感」越發強烈,讀者會心一笑之餘,更容易隨著角色秉持玩心,緩步於這未知的開放型世界。

探險開始不久,主角兩人便踏進一個神秘迴梯,雖然禮香點出該迴梯類似艾雪藝術,不過畫面上並未呈現艾雪藝術般的視覺錯置,單純是個無限循環的空間,此時禮香向下丟了顆球實驗,鬆手時,上方也同時出現球不斷下墜的「重影」,而該重影卻能被庸子揮棒擊中,表示如永動機般下墜不止的球,始終都是同一顆,至此也隱隱帶出迷宮最大的特性——「複寫」。

迷宮裡很多物件都有被複寫的「分身」,連偌大的樹海,其實都是同一顆樹不斷複製貼上造成的,因此砍倒一棵樹,整片森林也隨之傾圮。有如遊戲零件的「複寫」特性,進而被作者衍伸出更多次元異想,像是在茶几上放上茶杯,茶杯也將同時存在於茶几的分身上,達成茶杯「轉移」。

接著作者又由「複寫」翻轉出「記憶拼貼」之設定,即迷宮中日常生活的風貌,是根基於人群記憶蔓生而成的,也因此人們生疏之處,如通風口或下水道,就成了未竟的空白。

「記憶拼貼」實則也是將現實世界「複寫」到虛擬空間,而「複寫」的概念,不僅是架構這座迷宮的核心原理,更是最後破局的關鍵。

➤伏筆回收巧妙,收尾稍顯草率

當探尋深入,迷宮的秘密也逐步揭曉——外星人「盜漁者」建造豢養人類的放養槽,即「表世界」,而禮香和庸子偶然從「表世界」逃逸到另一個次元「裏世界」,即百萬坪迷宮。在天才遊戲設計師多神大介的引導下,兩人開始攻略盜漁者打造的虛擬世界。

由於前面作者花了極大的篇幅描繪主角的探險慢活,導致後面收尾略顯倉促。像第十九回,禮香突然掏出陌生的武器襲擊盜漁者,接著才用一頁的插敘交代武器來源,如此跳躍的安排容易造成閱讀混亂,回收武器的過程也稍顯草率。

此外,當禮香充足鑽研異次元設計上的「BUG」,並花式把玩「BUG」,而「遠端」攻進盜漁船中樞時,足見作者創意迸發與伏筆回收之巧妙。

然則當禮香終於近距離對峙核心時,畫面便嘎然而止,接著就進入最終回,視角切到回歸現實的庸子,最後幾頁才透過多神的「台詞」交代禮香的勝利,而非用「畫面」完整著墨,實在可惜。

而本作的隱藏軍師多神,一直都是就事論事、遠距離引導禮香和庸子,狀似冰冷而理性,在倒數第二回時,作者用兩頁突然談及多神「曾目擊霸凌事件卻袖手旁觀」的回憶,藉此鋪陳多神對現實的乏力,並帶出他終於遇到「改變世界的主角」之感嘆,雖然這番補述讓多神更立體,但如果相關回憶與思緒在先前有更多零散穿插,或許能讓該角色更飽滿,進展也不會太突兀,末尾的感嘆與收束也將更有力。

➤六親緣淺,反而擁抱更適合自己的歸宿

我很愛禮香選擇永久留在百萬坪迷宮的結局。禮香雖迴避與人類產生羈絆,卻也努力與現實和解,甚至和庸子成為朋友,即便如此,她的價值觀與思維卻難容於世而處處受限,但不同於《星星公主》的椎名或《冥王》的普魯托,最終懷揣恨意步上滅世的道路,相反的,禮香甚至順手拯救了全人類,即便她毫不在意他人的未來。

禮香形似佛教中「六親緣淺」的這一類人,與現世的緣分稀薄卻看得透,因此能了無牽掛地拋棄世界,擁抱更適合自己的歸宿。

人們打遊戲時能獲得快樂,在於能短暫扮演某個角色以沉浸於架空世界,反觀禮香則無須扮演任何人就能徜徉遊戲,她屬於遊戲,也終將回歸於此。●

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量