人物》網路上的人不會懂:唐捐《噢,柯南》 ✕ 洪萬達《一袋米要扛幾樓》詩人對談

➤一袋米在看山小

「文學獎一點都不有趣。」

去年4月,當洪萬達開著他這5年來只發過兩篇文的PTT帳號,到西洽版公開回覆躁動的網友,回文裡他寫了這麼一句話。

那是第24屆臺北文學獎得獎名單公佈後第5天。如今,想必沒有太多鄉民記得同年的得獎者還有以《煙街》拿下台北國際書展大獎的香港作家沐羽,有2018年拿下文化部蓓蕾獎的詩人李蘋芬。而直到於該年該獎嶄露頭角的新作者陸續出版作品的此刻,人們大概也沒意識到張瀚翔的《波群延遲》一樣也用同屆得獎小說的篇名作為書名。今年6月,PTT網友在書版上po文,下標焦點仍舊是:一袋米要扛幾樓要出書了。

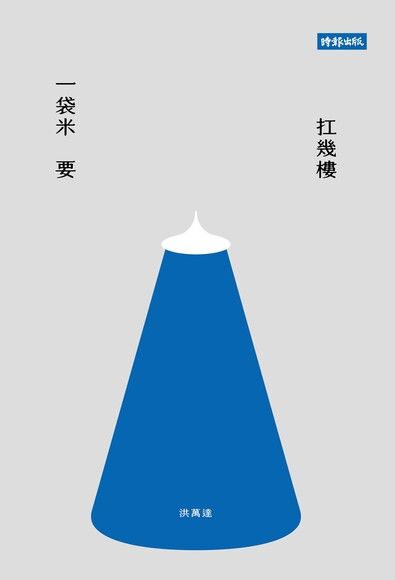

讓洪萬達拿下臺北文學獎現代詩首獎並一舉爆紅的這首詩名,後來也成為他詩集的名字。得獎名單公佈的那幾個禮拜,網上瘋狂敲碗求作品公開,只因「一袋米要扛幾樓」這句動漫空耳名頭太響。然而洪萬達在詩中援引的甚至不是《火影忍者》本漫,而是簡稱B站的bilibili UP主「最上川下山」所發的一支認真惡搞影片,靠幾何學和腦洞算出動畫中的反派培因在摧毀木葉忍者村時到底飛了多高。

一袋米要扛幾樓?一袋米要扛五十七樓。「這首詩可能不像多數人想像的那樣,它不是一首好笑的詩。」洪萬達在回文裡努力解釋,終究不敵媒體在詩作內容公開前就見獵心喜量產的垃圾新聞——「迷因詩拿下文學獎首獎了」——迷因詩人這個稱號從此跟著他,成了他被迫要扛的一袋米。

「又不能怪大家,」面前的洪萬達說,「畢竟這句話本身真的很有名。但很多人連詩都沒有讀過,光看標題就說這是一首迷因詩,我覺得這樣是不妥當的。」

「買這本詩集的人可能不曉得寫作者在做的轉譯,他們會因為這些新聞,懷抱錯誤期待去認識作品。所以我才會第一時間就到PTT上回文⋯⋯」

洪萬達用幾千個字徒勞回文的那幾天,唐捐在自己的臉書上推介了幾部詩集:游善鈞《還可以活活看》,和曹馭博《夜的大赦》。「寫詩有種技法,可簡稱為『我不是我』,馭博頗優為之。」後者貼文中直接引唐捐自己所撰的序。

我不是我,這又像在說唐捐自己。他在臉書上分享的詩集風格大多不像他自己寫的詩——或者說,不太像他在讀者心中的印象——4年前他的作品〈難道這就是愛〉收入台北捷運詩文,跟著列車穿梭城市與旅客的心:「你一會兒看山/一會兒看我//為什麼//你看山小/看我時卻很火大」。

這詩讓唐捐也上了新聞。報導這樣寫:「『看山小』怪怪的⋯⋯有民眾覺得不應該選入有爭議的內容⋯⋯」

記者到處找碴,問到選詩人楊宗翰,再問到台北市文化局。問到唐捐時,他只回了兩句:「其實這首詩只是改編自我5年前的臉書廢文,不多作回應。」

➤口水詩要扛幾樓

唐捐以前不是這個樣子的。才不過12年前他寫詩集《金臂勾》,「瑪麗安,你知道嗎?我已不想站在老師的一邊/我祇想站在學弟的一邊」,這是明著和楊澤對質了——雖然其友楊佳嫻寫道唐捐私下常自稱楊派,詩中的拆解乃是「對父的抵抗」:「就是因為這些詩的父親,他們力量太強大了,當兒子的忍不住就要叛逆,要弒父。」可每每讀及,鄉愁之外總還是聞到一點煙硝。

更早的詩集《無血的大戮》(2002)裡一首〈我的詩和我父親的痰〉:

我的詩和父親的痰 濃稠 冷澀 無藥可救

很容易傳染 顯然 是同一種病的兩種症狀……

逼牠傾吐 關於薔薇關於銀河系關於如何測量水溝的詩句

它們會在某一天的副刊裡萌發 撲翅飛到每一座城鄉 也許……

我才知道 原來 詩 來自於痰

他說過的話語將永遠捏弄我的舌頭 像風提拔著火 火雕塑著木頭

句子裡明指的楊澤、楊牧與可能因為瘂弦而稍嫌亂入的黃凡,是深情,但也凶光畢露。

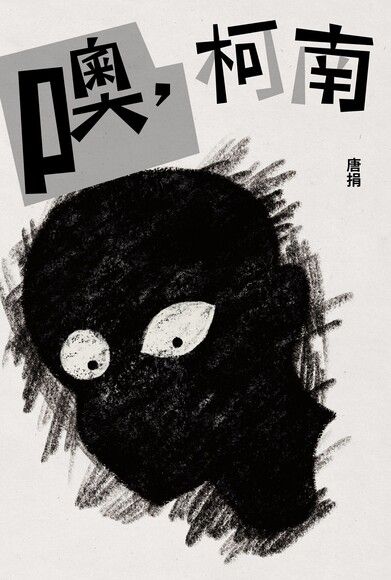

那時的唐捐大概沒想到,有一天自己的詩集會取名叫《噢,柯南》。

「其實我對《海綿寶寶》的熟悉和認識比較深⋯⋯但柯南作為一個隱喻,有時候某些隱喻會從其他隱喻之中勝出,成為那個統合的意象。」

他說,作者和讀者的關係就像犯人和柯南,一方設下重重機巧,一方認真揭穿謎底,這裡的柯南指的是讀者。而他自己,如書封上面目全黑的犯澤先生,這狀態令他著迷:「犯人要讓柯南出手也不簡單啊,普通的案件地方派出所管區就解決了。」詩人作為犯人,也有分等級的。這話裡又有一點他以往睥睨的姿態了。

從瑪莉安和痰變成山小和柯南,怎麼回事?他說這只不過是化妝術。但化妝也有化妝的淵源,「我沒想到我《無血的大戮》賣了20年賣不完,博客來賣到現在還在賣。」

「也許是這個時代逼我這樣去學他們的吧?」

看似逆來順受,然而他前幾句話才剛對身旁的洪萬達說:「萬達,你不要把注意力花在他們身上,他們不值得。」

訪問前洪萬達擬了不短的答綱,為了回答我問他《一袋米要扛幾樓》封底寫的「口水詩」是什麼意思:「我想到夏宇〈繼續討論厭煩〉的『一些呆滯水管的樣子』⋯⋯人人都有口水,而且是臭的,立即可得的——這種『即時性』的快感,最終讓我們看到市場喜歡一首又一首像是飲料杯上的腦筋急轉彎或冷笑話的詩。『靈光』,變成一種『狡黠』、『幽默』,複製再複製,榨取靈感,最終,只會成為非常低級的笑話。」

去年以前,洪萬達屢屢被各大文學獎否定,作品至多進到決審。某年香港青年文學獎,他本來獲獎,誰知有評審在決審會議結束之後回家想想不對,發文說原本得分排第8的作品才應該拿名,而主辦方照辦了。「這一切都超詭異的啊!為什麼是決審會議結束之後才改?為什麼選的是第8名不是第7名?為什麼主辦單位還一路追到評審後續微博發文,然後回頭改名次?」

三不五時落選的那陣子,他經常打給親朋好友們哭。「我覺得這是最容易迷失的時候——就是你差一點就要得獎了,但就是得不到獎。你就會想,那是不是稍微改變自己一下,就可以了?」收錄在《一袋米要扛幾樓》裡的〈慢速抵達〉,寫的是孕婦,投過幾個獎,他從評審紀錄中發現評審似乎讀不出主題,某回參賽時索性把題目改成〈媽媽手冊〉。

還是沒得獎。

獎項失利時,與自己相異的美學便不僅僅是不同的眼睛,而是肉裡的刺。洪萬達不只一次,在不同場合表示他對文學獎品味與大眾喜好的不滿。例如吳芬,「『把你的心跟肺挖出來帶回鄉下餵狗』明明就是抄中國詩人俞心樵的〈把城市拉回鄉下餵狗〉,可是在原詩中『城市』和『鄉下』是有對抗意義的,吳芬就只是把這個句子沒有邏輯地取出來。」

「所以讀者到底看到什麼呢?讀者只看到那個恨,那個報仇的快感。可是報仇之後我們要做什麼呢?現在很多人用敵意和恨意經營寫作,但把自己創傷書寫完畢之後呢?如果沒有新的方法,難道我們要不斷去找新的罪受嗎?」

他說他對潘柏霖的嚴重過敏始於〈童話Ⅰ〉:「潘的讀者需要的就是快速的同理、作者對讀者片面的灌溉,不需反思,理所當然認為初戀總是最美。」又點名鄭茜馨〈杯具〉就屬於上述的低級笑話,「『你總會有新的杯具的/所以 摔破了這個/沒關係』,請問要怎麼摔破這個悲劇?這個諧音笑話完全禁不起考驗。」

洪萬達一邊說,一邊從手機翻找詩作截圖做證,找不到圖時有些慌張,但顯然那慌張是因為急於平反:「⋯⋯她像是打預防針般在書腰說『讓你不舒服是我的榮幸』,對我來說就是一種對讀者故作反叛的姿態而已,掩蓋自己沒有辦法寫出既能讓人欣賞又不僅只幽默的姿態⋯⋯大家為什麼要盡情比爛呢⋯⋯」說著說著,又平衡報導似地補充:「但我以前也是這樣,覺得自己有料,所以穿著可以隨便、在中正大學當土皇帝——」

我一下接不住那麼多被點到的名字,下意識微笑應對。他接著說自己身邊有在創作的朋友不多,因為有在創作的人受不了他犀利的抨擊,「可是大家有沒有想過,我會變成這樣一個看起來上下到處罵爛詩的人,是因為歷經了什麼痛楚?」

➤為什麼不學學

倒是一旁的唐捐氣定神閒,說報仇也是有高度的。詩壇市場流行固然是現象,但自己內在的意氣要能夠賣出來,還是仰賴成功的藝術轉化。

「可以這樣說,我們寫詩的人應該能夠把私仇提升到人類共有的、某種深刻感受。好的報仇是有思考性的。」

唐捐說,只有在陳述沒有思考的感情時,我們才會只用嘴巴在說話,那就是所謂的口水了。這關乎他目前的寫作策略:「我寫自己『尊老媚少兩不能』,一方面,我現在處在一個需要尊敬老人的位置;另一方面,因為事業算是成功,人在體制內,也不能把自己稱作憤青了。」

「我有強烈的兩邊作戰的感覺。但我認為,20年前那種我心底的很純粹的、很黑的聲音,還沒有消失。」

黑仍在,只是不能,或不願明說——唐捐說的化妝術,是藉由扮裝及裝傻來玉女穿梭,遂行我不是我的游移,「歸納起來,我的化妝術大概有三種,第一是別人罵我就跟著罵,第二是自我嘲弄,第三叫假裝開明。」

別人罵就跟著罵,風向上裝作和別人志同道合,但在罵的過程中夾帶和別人不同的觀點,偷渡真實想法;自我嘲弄則句句說自己傻笨,字裡行間卻帶著智商高人一等的立場;而假裝開明,為的是不和年輕人爭鋒,態度上一切接受,可一邊點頭一邊硬著脖子。「現在的年紀狀態,讓我不得不學魯迅和周作人的招數。」

唐有詩仙,下筆百行,倚馬可待。見人捧一巨冊長詩,不韻不駢,累累七萬行,一白如水。問:「這啥詩?」答曰:「現代詩。」遂吐血三斗而死。

——唐捐《噢,柯南》,〈這就是現代〉

唐捐不再憤青,學學魯周,成了網友唐損。而所謂內在意氣,不只是他早年詩集《意氣草》之名,也出現在《噢,柯南》的後記中:「我讀詩時,也總在尋找這樣的意氣,雖然並非不識得法度之美,性靈之趣,神韻之境。」少年意氣在,不平亦問天。這或許也解釋了唐捐為洪萬達撰序時呼之欲出的賞識:

普通得獎體,已經不容易滿足某些講究新意的評審。但出怪招的作品,在評選會議裡又容易得到愛恨兩極的評價。——故以上這兩種在高階文學獎裡,常常得到中間的名次,或直接落選。因而那首「一袋米」的怪詩,是很幸運。大家知道,在我唐某人的術語字典裡,怪詩就是傑作。

——唐捐〈百怪千奇萬達風〉,《一袋米要扛幾樓》序

化妝似乎成功了。當山小起了爭議,一袋米引爆鄉民,外行人看迷因,內行人看到門道後的杜甫和顧城,看到詩中那實則淒情的「春天之後我們便不再同一堂課。」

➤慶綺,你坐啊

兩人都說自己現在不怎麼管讀者怎麼想,實則都嘗試在不完全妥協的前提下找到一種戰鬥姿勢——《噢,柯南》語言和題材的資料庫,唐捐分別用「上古神獸」和「白目文青」稱呼之,分別指詩作經常顯示的兩種語境:古典與白爛。詩人在其中試圖統攝兩者,「但有時也承認兩者的不可聯繫;反正詩處在虛構世界中,在虛構中失敗無妨。」

噢,孝男,請收起

我給你生的那張

孝男臉,勇敢靠北去——唐捐《噢,柯南》,〈送孟孝男之廣陵〉

《一袋米要扛幾樓》則以敘事、角色以及強烈語氣,出色完成了不同於常見第一人稱起點的抒情。我們看見服膺權威、汲汲營營的「顏ㄇ」,看見樂於仗勢、原地踏步的「老師」,然後懂了詩中的「慶綺」被迫變形的哀愁——

有些人喜歡有些人不喜歡。顏ㄇ終於和我有了歧異

「妳這樣投機取巧、為什麼不學學陽子

她每天準時做發聲練習也助於臉部舒緩表情多元甚至精通樂器⋯⋯」——洪萬達〈一袋米要扛幾樓〉

化妝,重點不在妝,而在妝的下面。唐捐說,那麼多促狹的言語、癡愣的表情,有時乃為了博讀者一笑。「笑是有破壞性的,笑可以讓人重新思考他原本相信的東西。真正的笑帶有啟發性。詩讓人笑,是為了更高的智慧。」

寫作於焉有了人設,但人設也有其侷限。不過,「每個人選擇一個形象之後,都有自己不能溢出的部分啊!林文月老師選擇了優雅,那她可能就沒有辦法超出這個範圍來行動;夏宇也是,她就不可能像我們一樣到處現身,跑新書發表會嘛,對不對?」

「再怎麼化妝,每個人都有自己的矜持。那個矜持可能是自己還不願放掉的東西。意氣不平,這種姿態也是一種確立自我的方式。到最後,為自己而寫才是最高境界。」

化身唐老師開導眾生,可另一邊的台中慶綺打斷他:

「唐捐老師說的這些化妝術,前提是那些壓迫或體制是合理的吧。可是為什麼呢?假設媚少還可以說是為了流量,那尊老是為了什麼?老有什麼理由讓我們必須尊?」

「老就是傳統啊。你繼承了某些東西,所以要交換某些東西出去。就像你今天從你爸爸手上繼承了一家書店,那爸爸說的話多少還是要聽一下。」

台中慶綺似乎還是困惑:「我們今天坐在這個地方,找一個『怪詩』當主題做訪問,想要找到新讀者,可是真的有新讀者嗎?」在《一袋米要扛幾樓》裡,洪萬達在前幾輯放入了不少舊詩,從寫作生涯初始對技術的著迷,直至與讀者相對疏遠,再到最後一輯終於在得到大獎之後回歸寫作原初美學。他本意是想讓讀者目睹自己一路的成長,像自我介紹般揭露少作,沒想到詩集發行後許多讀者回饋,說他們最喜歡輯一。

大獎認證還給他書寫的自由;但面對多數大眾,又好像回到原點。「我很想發文昭告天下,告訴喜歡輯一的人,難不成你們只值得8年前的洪萬達?」

我問他,剛剛不是說不在意市場嗎?「但在資本主義的運作之下,讀者的喜好會變成對作者的壓迫,出版社會一直叫我們多寫一些比較怎樣的詩⋯⋯我不在乎他們的想法,但我不想要被壓迫啊!」

出書前,編輯告訴他其實就連文學獎品味也和市場是兩回事。唐捐在臉書上分享的游善鈞,即便手擒林榮三雙首獎,詩集銷售仍沒預期亮眼。在乎或不在乎,世界一樣殘酷。

一旁的唐老師又開口了,有時詩壇自己也不一定是對的:「詩壇是一個閱讀圈、寫作圈,彼此會相互批評,也會相互拉抬;也會眾口鑠金,把不好的說成好的;有時候是因為交流太頻繁的緣故,有時候可能是所處位置的緣故。」

「比方說,梓評說不定其實很糟糕啊,可是他是自由副刊主編。」

是受身邊這位年輕詩人的影響嗎?唐老師忽然點名——當然是開玩笑的,我們都知道孫君梓評很好——但是這樣嗎?我忽然分不清面前是唐捐還是唐損。

➤我是羅大佑(?),看著我

《噢,柯南》中收錄的詩作多落在2017、2018年,距今有段時日,原因是唐捐現在沒有那種立刻要出書的衝動,在那些「比詩更不重要」的日常俗務之中,作品就擱在那裡。「我很警覺自己現在進入了這種自我延遲的狀態。」

但這狀態也未嘗不好。唐捐說,自己現在作品已經不用投副刊了,平常自己臉書發發就可以;當然也已經不用投稿文學獎,不用應付這種焦慮。

反觀洪萬達,出版前憂心朋友的意見,思考是否放了太多舊作;本來不想用「一袋米要扛幾樓」當作書名,因為用得獎作品名當書名真的太⋯⋯太那個了。

「但搞不好如果你書名不叫這個,你現在詩集根本賣不掉,也不會坐在這裡,根本沒有人要訪問你。」唐捐又說。年輕時他也有假想敵,是那些迂腐、假正經的人。不見得是老人,也有一些用各種觀念規訓別人的作家。然而奈何五十年,忽已親此事,詩集為什麼叫柯南?其中一個原因乃柯南本人是一名高中生,後來變成一個小朋友;但他揪出來的那些犯人,大部份都是中年人。

「這個青春意象是必不可少的,它有點像是一種世代呼喊的感覺,對逝去青春的一種抒情。雖然上面說柯南指的是讀者,但也許過去的我也是柯南、我在喊過去的我。這一點我有強烈的自覺。」

當心自己成了被揪出來的中年人啊。說到這裡我忽然驚覺,洪萬達何嘗不是過去的他?他那些風平浪靜的勸,會不會來自那些曾經難住他的海?

唐老師繼續開講:「萬達很喜歡用戲劇的意象,其實這一切不就是一場戲嗎?舞台上下,到處都是協商,連票價都是協商出來的。」原來不只舞台上的詩人化妝,看戲的人也被包在戲裡,你中有我,我中有你。

什麼樣可笑的虛情她沒見過,她是同伴裏面唯一一個會上前遞銅板給乞丐的人。同伴說,那人也許都比妳還有錢,妳真傻。只有她的老師在研究室握住她的手說,我們可以勇於承認,我們不過就是在買自己的心安,多便宜,以至於可笑。

——洪萬達〈一袋米要扛幾樓〉得獎感言

那麼多痛楚,那麼多焦慮,洪萬達在感言裡也和唐捐一樣沒有明說。以自己的創作偶像夏宇本名「慶綺」化身,洪萬達筆下「她的老師」指的是他在中正大學的老師的蕭義玲。「義玲老師會一再很認真地跟我說,萬達,你寫得很好。」〈一袋米要扛幾樓〉本來是洪萬達的告別作,他打算投完這篇後就不寫了,「誰知道,就在我最不配合文學獎的一次,我得獎了。」

翻開《一袋米要扛幾樓》,書名頁後寫明「獻給義玲」。終究有人看見了妝容底下的真心。

真心,或說意氣,或說矜持,或說本真,在訪問裡彷彿是同一件事:好笑歸好笑,諷刺歸嘲諷刺,但詩人知道並不只是那樣。「出版前整稿,編輯珊珊問我說收錄的詩作要不要再多,於是我寫了〈幸福〉。」洪萬達說,「為了要創造出新的題材內涵、不要像那些人一樣重複寫痛苦和創傷,所以我才想要寫幸福。」

當晚 最後一個離開的人負責熄燈

我熄了燈,感覺四周的影子

從黑暗中回到

我的身體

一切外面的,都是為了回到詩人的裡面。或者說,希望總有一天能回到詩人裡面。唐捐也在〈噢,柯南〉裡這樣呼告:

剝開石頭的皮

你將看到:有洞的心,黯的刀,鹹的蜜

殺害羚羊的鱷魚其實比誰

都熱愛薔薇

但牠有個

凍傷的童年多病且殘暴的父親凹陷的

腦神經。這些你知道嗎?柯南

這些都並不只是有趣而已。你知道嗎?柯南。●

|

|

|

作者簡介:洪萬達 1997年生,中正大學中國文學系畢業。 |

|

|

|

作者簡介:唐捐 射手座,O型,1968年生於嘉義。臺大文學博士,臺大中文系教授兼系主任。著有詩集《意氣草》、《暗中》、《無血的大戮》、《金臂勾》、《蚱哭蜢笑王子面》、《網友唐損印象記:臺客情調詩》;散文集《大規模的沉默》、《世界病時我亦病》;論述《現代漢詩的魔怪書寫》。曾獲五四獎、年度詩獎、時報文學獎、聯合報文學獎、梁實秋文學獎等。 |

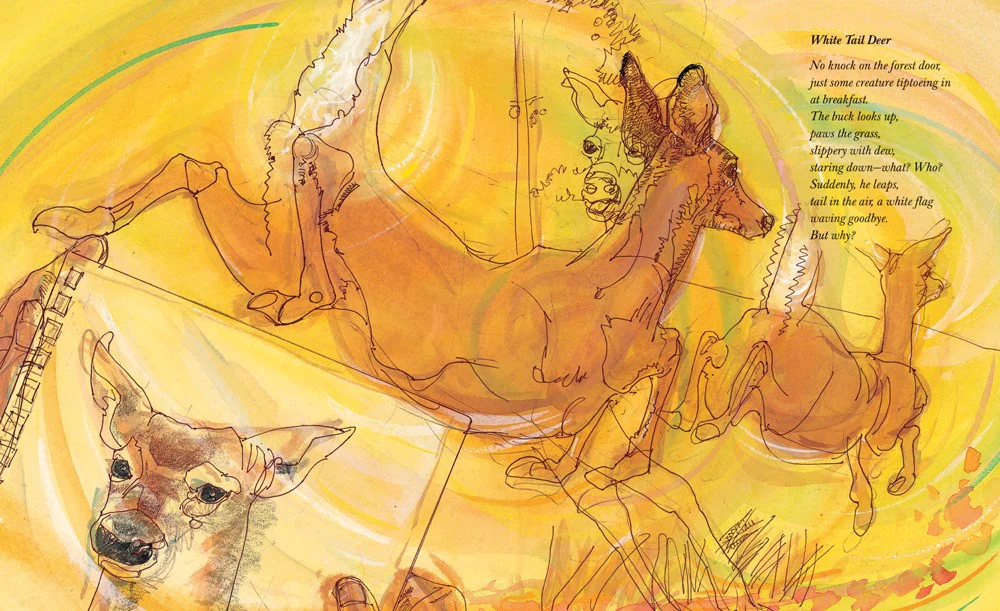

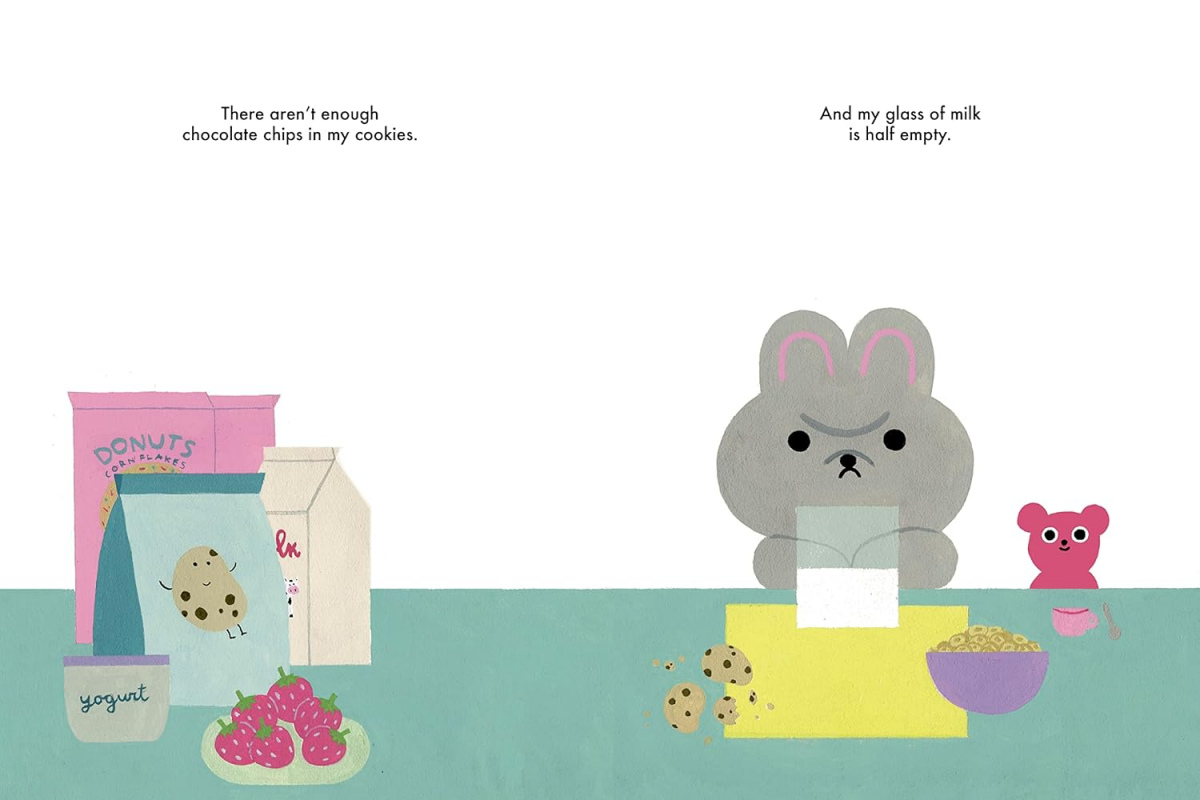

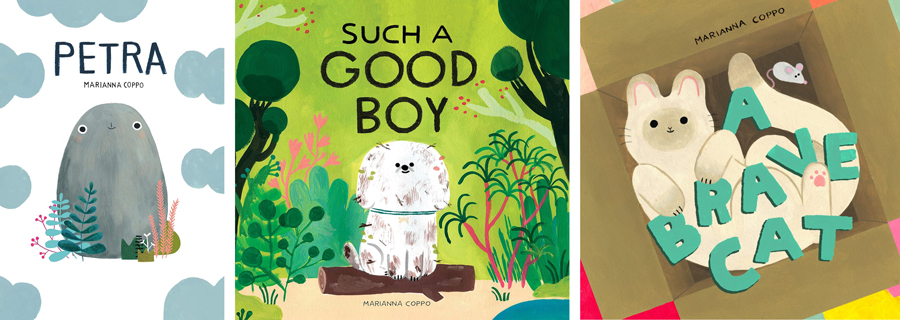

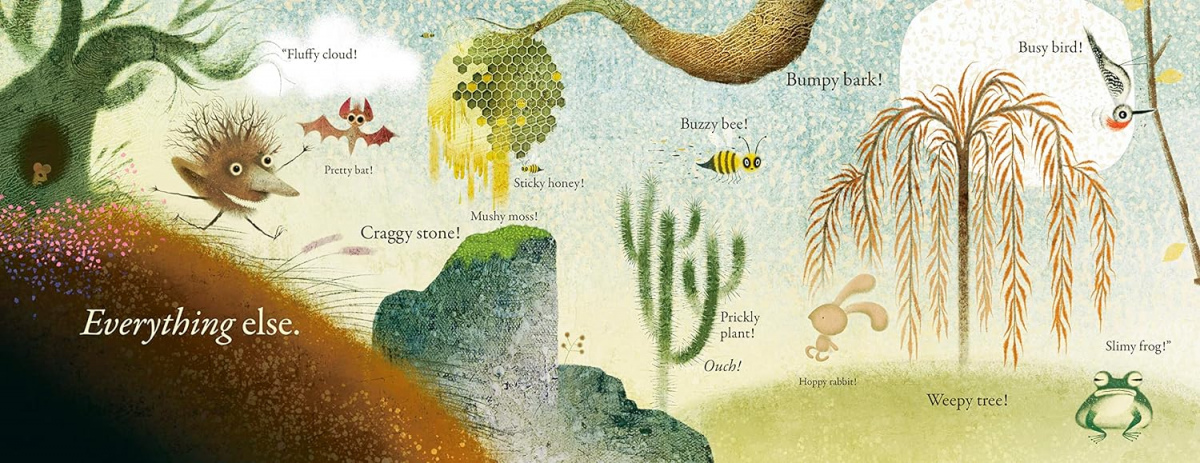

■深受歡迎的義大利插畫家Marianna Coppo推出了新書《

■深受歡迎的義大利插畫家Marianna Coppo推出了新書《

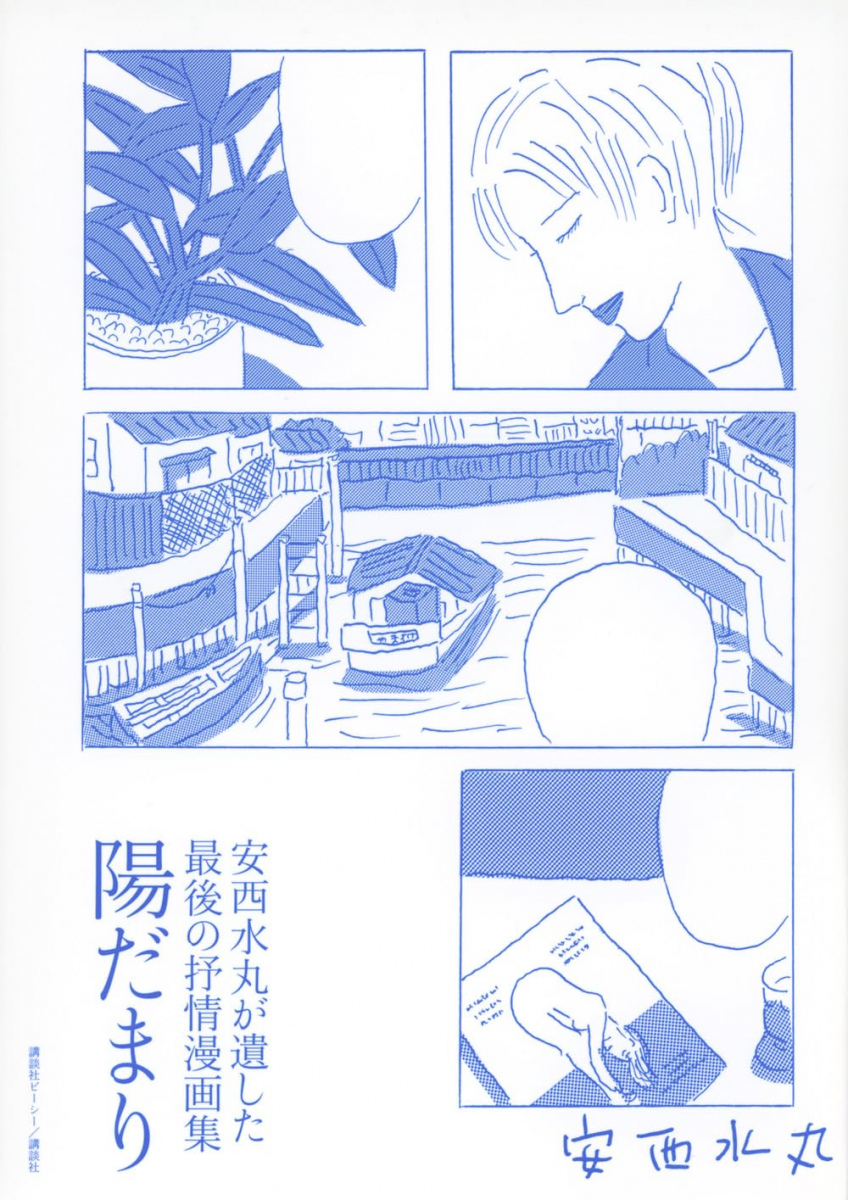

■在台灣讀者心目中,已故插畫家安西水丸總和村上春樹的散文隨筆插畫連結在一起,以致於他的漫畫作品討論度相對偏低。他發表於80年代末的《青之時代》、《東京輓歌》兩部漫畫終於在今年上半年推出台灣翻譯,而今他的遺作抒情漫畫集《陽だまり》也在日本集結成冊出版。

■在台灣讀者心目中,已故插畫家安西水丸總和村上春樹的散文隨筆插畫連結在一起,以致於他的漫畫作品討論度相對偏低。他發表於80年代末的《青之時代》、《東京輓歌》兩部漫畫終於在今年上半年推出台灣翻譯,而今他的遺作抒情漫畫集《陽だまり》也在日本集結成冊出版。 ■美國國家圖書獎

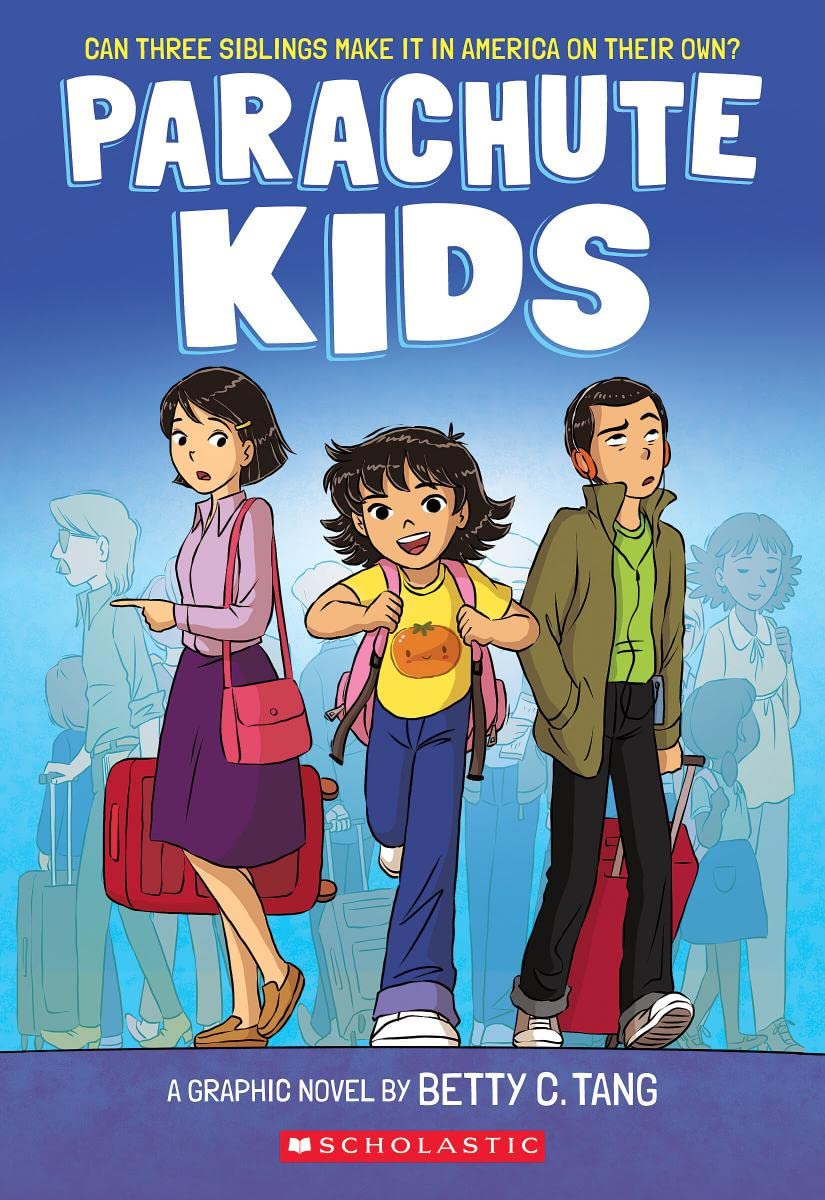

■美國國家圖書獎

編劇書簡EP10》《東尼瀧谷》與《在車上》裡的聲音

17年前的一個冬夜,和學妹約在西門町看電影。赴約前我先去雜誌社領了約莫半年份的稿費,當時我仍是臉皮極薄的年輕寫手,不好意思開口催討稿費,對方也就順理成章積欠,唯一「優點」是每次(大約在冬季,農曆年前)一次領就是好幾篇稿子加總起來的金額,其實也不過就一萬多元,但對當年漂泊接案的我來說,這已是一筆「鉅款」。

學妹遲到了,電影兌換券在她那兒,通電後我們決定改看下一場,我多出了兩個小時左右的空檔,我突然覺得「空」了。那天極冷,西門町瀰漫過節前的歡愉鼓譟喧嘩,但我只覺周圍的人潮攤販燈光音樂如流沙般在眼前潰散飛逝,而我自己也快散掉。不是突然被晾在街頭吹冷風產生的孤寂,而是當時空蕪的生命狀態常常需要抓個東西來補。有抓得牢抓得對的,如文學與電影;也有抓得滿手傷的,如愛情。

這時,櫥窗裡一雙設計款黑色皮鞋吸引了我,就在戲院旁的品牌鞋店,平時不太敢走進去的那種。但我直覺走進店面、試穿、照鏡,然後,拿出包包裡那個稿費信封袋,取出鈔票,梭哈。

提著結實帥氣的紙袋,和學妹走進影廳。片名叫《東尼瀧谷》。電影開始,乾淨年輕的聲音擔綱旁白,如說書人,娓娓從第一句道來:「東尼瀧谷的本名真的就是東尼瀧谷。」

那是2006年的年初,市川準改編自村上春樹短篇的《東尼瀧谷》在台灣首次上映。我父後不到半年。回想起來,那種「空」,也不是喪父後的悲痛,而是25歲的我急於想看到生命到底是什麼樣子,急於把自己變成自己喜歡的、想要變成的樣子。

電影裡難以言說的冷冽孤獨,我卻在開演前一小時,在旁邊的鞋店親身體驗。宮澤理惠「一想要之後就無法忍受了」、「我只不過是單純的單純的無法忍受」,我完全懂。那是至今我買過最貴的一雙鞋子,後來穿了十多年。每當我套進那雙黑皮鞋時,就會想起《東尼瀧谷》。這部電影也在小眾影迷之中成為心愛經典,被封為「最忠於原著」的村上春樹改編電影。

後來,很幸運地,在DVD出租店外的出清花車上找到了《東尼瀧谷》DVD,每隔一陣子就重看一次,搭配收錄在《萊辛頓的幽靈》裡的同名原著短篇小說。坂本龍一為之譜寫演奏的配樂,更是寫作時經常播放的專輯。黑皮鞋在兩年前終於磨損至壽終正寢,在我丟棄它時,是否耳邊響起了〈東尼瀧谷〉的最後一句:「東尼瀧谷這回真的變成孤伶伶孑然一身了。」

似乎沒有。

日前看到數位修復版即將經典重映的消息,彷彿又可觸摸到那晚西門町冰冽的空氣。

➤旁白與對白的對話

若問〈東尼瀧谷〉小說在講什麼?我想就是「孤獨」兩字。而「孤獨」可以改編嗎?市川準導演做到極致。後來,對拍攝現場實務更加了解之後,對《東尼瀧谷》更加敬佩。

這篇小說在村上作品中風格特異,幾乎沒有出現對話引號。而是主述者以精簡語言悠悠道過,孤絕疏離,無悲無喜。這樣「乾淨」的文字,市川準選用了當時年輕的西島秀俊的聲音擔任旁白,主述者非「我」,也非主人翁「東尼瀧谷」,然而,在關鍵的獨白,旁白與演員獨白無縫接力,形成微妙的雙聲對話。既是電影,又像劇場;既是表演,又像小說朗讀會。

市川準2008年因腦出血猝死,享年59歲,影迷無限唏噓。誠實說,市川準的作品,我目前就僅看過《東尼瀧谷》,但已可完全領略它詩意疏離的影像風格。一開場以紀錄片手法:黑白歷史照片及影片素材加上旁白,呈現東尼父親的前半生,四處巡演的伸縮喇叭手,在上海成為戰俘,僥倖活了下來。回到日本後結婚生子,妻子卻在生產後過世,小孩取名為「東尼」,想在美軍佔領時代有個洋名或許「多少方便」,卻不料在東尼成長過程中帶來歧視。東尼埋頭繪畫,著迷線條,習慣了獨處。

無論童年或成年,東尼一人在燈下吃飯時,背景全黑,像舞台上的擺拍。多場街道外景也以緊縮壓迫的鏡頭,打破正常構圖,有時緊貼地面,有時偏斜。就實務而言,這的確是「省錢」的拍法(笑),無需大場面真實還原,也無需多餘臨演。但我認為,市川準以此方式,打破紀錄片、實驗片、劇情片,甚至打破文學、劇場、電影的界線,為的是將村上一字一句展現的「孤絕」,呈現在每一個鏡頭裡。

東尼閉鎖的生命來到第一個轉折,他遇到一位為衣服而生的女子,突然理解「到現在為止自己的人生是多麼孤獨,失去了多少東西。」抱著求婚不成也將死去的決心,人生的孤獨時期結束了。

宮澤理惠如小鳥般輕盈的身姿演活了東尼之妻,小說僅描述了「堆積如山」的衣服,並稍稍帶過義大利品牌的名稱,但衣服是什麼樣子?又是如何穿搭?則可在電影版中賞心悅目。那些夫妻生活中穿插的「宮澤時裝秀」,著實過癮,但除了看氣質女星穿搭之外,市川準在這些看似幸福的畫面,隱隱埋下厄運的陰影。

東尼忍不住開口要求妻子能不能少買點衣服,妻子將名牌衣物退回的回程,車禍身亡。東尼再次回到孤獨。死亡就在身側,但僅僅只有死亡才讓我們感覺孤獨嗎?

接著,才是小說與電影的高潮:東尼登報徵求「尺寸7、身高161、皮鞋尺寸22」的女助理,條件是上班時必須穿上他亡妻的衣服。

宮澤理惠一人分飾二角,既完美演繹上述優雅高貴的妻子,又靈活展現率真質樸的年輕女孩。明明與妻子不但尺寸完全吻合,長相也幾乎一模一樣,電影並未讓主角東尼「發現」這一點。或者說,此處實已跳脫了傳統劇情片的寫實合理,顯得更加奇幻且實驗。

最後,如小說所述,父親過世,東尼繼承了大批唱片,請二手商收走唱片後,「東尼瀧谷這回真的變成孤伶伶孑然一身了。」但電影並未收尾在這,後續如何?在此不爆雷,希望觀眾與村上書迷們能在年底進戲院好好享受。

➤讀劇讀到語言的盡頭

有趣的是,當年的旁白西島秀俊應該沒想過,十多年後,他會成為村上春樹另一部改編電影《在車上》的男主角。而飾演男主角出軌、猝死妻子的霧島麗香,則曾演出《挪威的森林》裡的玲子姊。

《在車上》改編自村上春樹《沒有女人的男人們》裡的三個短篇:〈Drive My Car〉、〈木野〉、〈雪哈拉莎德〉,以首篇作為主要背景,融合次兩篇的精彩情節,並另外架構了「在廣島藝術節的舞台劇《凡尼亞舅舅》籌備排練」這一主線。

濱口龍介極度重視、也極擅掌握語言聲音在電影中的作用。前作《偶然與想像》的第二段,女學生為了幫情人「仙人跳」,在教授研究室不卑不亢地朗讀小說露骨段落,並偷錄下來,這段錄音檔扭轉了兩人命運。

在《在車上》,我們不斷重複聽著亡妻為家福錄下的《凡尼亞舅舅》對白。甚至濱口設計那絕美懾人的亡妻名字就叫「音」。家福在海邊對女司機解釋妻子名字時用了英文:Sound の おと(聲音的音)。

音的聲音,不只是幽靈,也像是為這部片敘事聲線定調,清晰、沉緩、明確、穩定、性感。濱口對聲音的要求,也透過家福這位劇場導演的工作風格表現出來了:在排練初期,就是給我好好地讀本、讀本、讀本,不管演員抱怨像機器人或揶揄像在讀經。

但濱口想做的,是將語言聲音這項技藝逼迫到極致之後,探觸超越語言、甚至無需聲音的所在,因此徵選來自各國的演員,各自以自己國家的語言演出,甚至手語。在多語匯演之後,濱口勇敢做了幾秒鐘的示現。當男主角跟著女司機美沙紀來到她的家鄉,我們的耳朵已熟悉了SAAB古董車的引擎聲響,彷彿真的跟著它一日一夜從廣島、搭上渡輪,又開到了北海道。車子駛進北海道蒼茫雪白的公路時,突然一點聲音也沒有,不是無聲「效果」,而是音軌完全拔除。那數十秒鐘的真空,反倒把我吸進去了,甚至期待就這麼持續下去,就這麼停在寂靜與沉默裡吧。在那幾秒鐘,不會去想濱口為什麼這麼安排,反倒想問:這寂靜與沉默來自何處?或許,便是能讓受傷的家福、美沙紀,以及我們每個人,能好好獲得救贖與修復的地方。

文字,雖是「無聲」的,但每一位作者在書寫時,實則佈下許多聲音。文字的語言、節奏、頻率、腔調、音色,透過改編「影」、「音」展現,還能否保留文字質地?我想,《東尼瀧谷》與《在車上》皆做到了。●

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量