陳列相信,身為文學家的自己,可以寫出和歷史學家不同的歷史。

白色恐怖時期,陳列因思想獲罪入獄,半世紀後,他在新作《殘骸書》書寫對這段過往的思考。新書發表會於景美人權園區舉行,會中陳列強調,本書雖然是面對歷史之作,雖然在寫作過程中,他也確實蒐集了許多歷史資料,但是,他想寫的真實與歷史學家並不相同:他要寫的不是鹿窟事件或七一三事件等史實的始末,更不是白色恐怖體制的起源。

相反地,陳列想書寫的,是白色恐怖的局勢所導致的、人們的「心情」。這也正是本書書名的意義,陳列想要書寫的,是白色恐怖過後的「殘骸本身」。

這個概念乃受到美國詩人Adrienne Rich的啟發——她曾寫到,文學家的任務,是在一艘船沉了之後,「潛入深海沉船殘骸處」。Rich認為,文學家的工作,未必是去書寫這艘船曾經如何航行的故事,或者分析它為何沉沒,相反地,文學家能做的是去思考「殘骸的本身」,去探索沉沒之後的狀態,以及沉沒之物的樣貌。

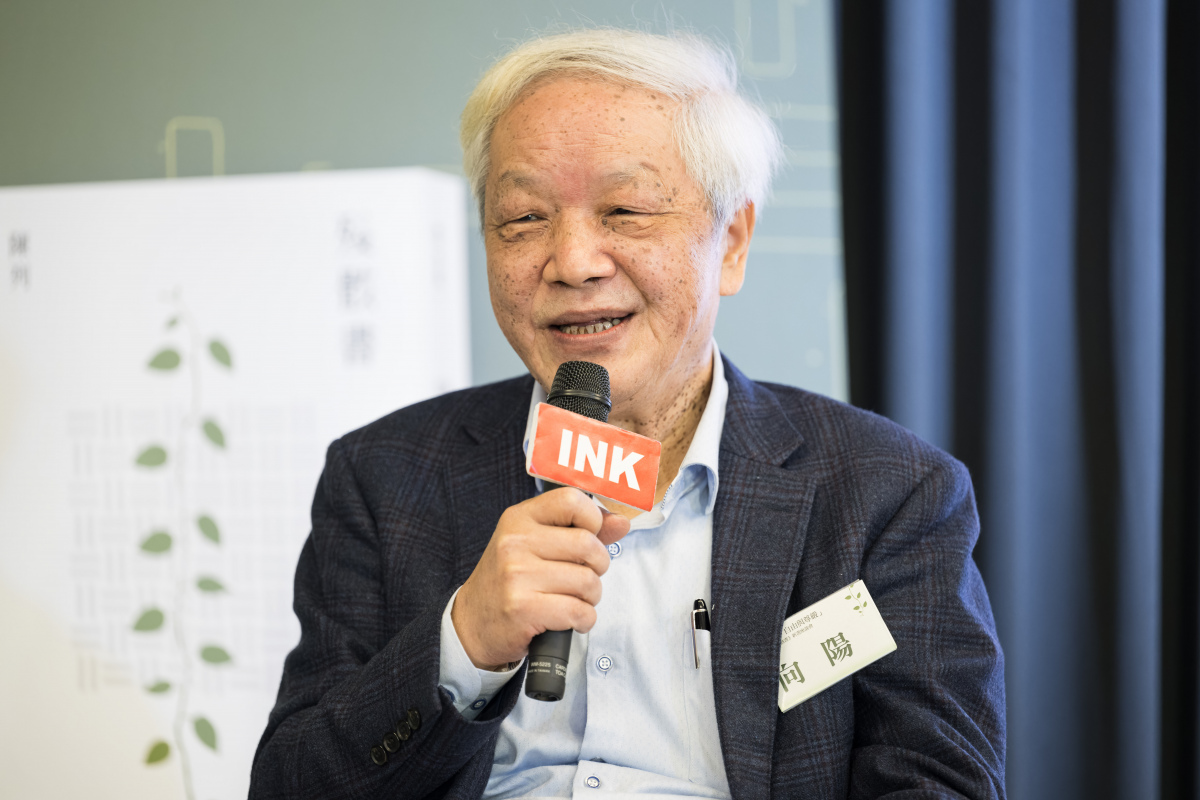

發表會的與談人、詩人向陽也呼應這樣的說法。他認為,《殘骸書》不但是「為集體受凌辱的時代作見證」,而且這樣的見證,是關於「心靈感受」的見證。他將陳列的工作比喻為民俗傳統中的「撿骨師」,要一塊一塊撿拾不同人的遺骸,重新安放,藉此看出在政治的迫害之下以及之後,受難者有怎樣「共同的心理感受」,而這樣的感受背後,又是怎樣「集體的心理結構」。

詩人向陽

➤遺忘與記憶,無能為力與耿耿於懷

關於這樣的心理感受與結構,陳列在分享會中最為強調的,是「發現自己被迫遺忘」與創傷有關的記憶。他說,這樣的被迫遺忘,其實發生了兩次:第一次的遺忘,是在被關押的時候,因為迫害的現實太苦、太過「羞辱」,他因此必須將這些經驗「擋在外面」,有意地壓抑自己,不要多做設想。比如在獄中,他若非在讀書,就會讓自己進入「不思不想」的狀態,不去感受,不去嘗試理解自己的遭遇。

而第二次的遺忘則發生在事後,因為這樣的記憶充滿創傷,身體帶有自動遮蔽的機制,又將這樣的記憶排除在外。在這兩次的被迫遺忘之下,直到今天,他對獄中的許多細節都沒有記憶:他至今無法想起自己在獄中怎麼洗衣服、曬衣服,也不記得自己的棉被是獄方配的,還是自己攜帶的。

但與遺忘相對,陳列也努力嘗試記起一些什麼。他分享了一個具體的細節:當他發現監獄現址的屋簷形狀與自己記憶中的樣貌不同,他花費非常多力氣,去確認監獄的屋簷是否經過改裝。為此,他比照監獄不同時期的空拍圖,並多方詢問獄友,只為了要確定這些記憶的細節真確。他說,唯有如此,他才能在記憶中「找到自己」而不迷失。

除此之外,他也花了很多力氣,嘗試去了解美麗島事件的被告中,那些後來沒有成為政要、「沒沒無聞」的人們,後來去了哪裡——他相信,這也是值得我們記憶、不該遺忘的事。

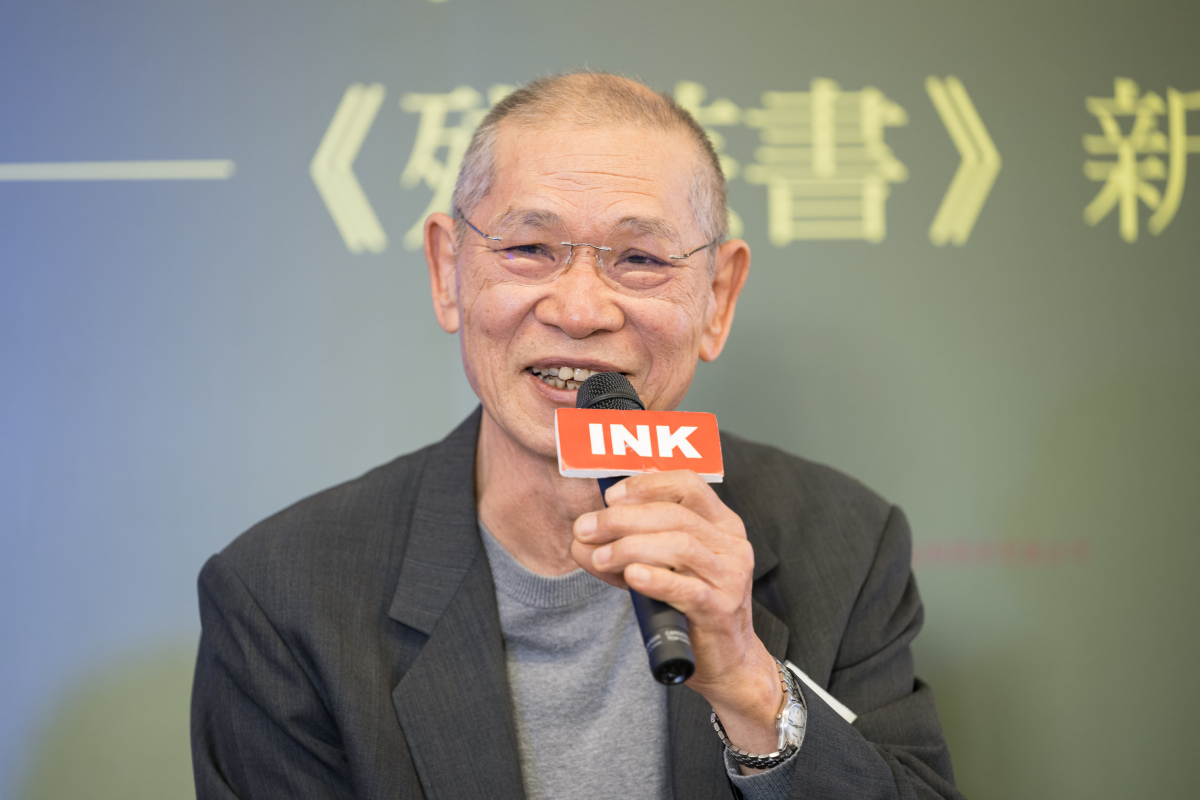

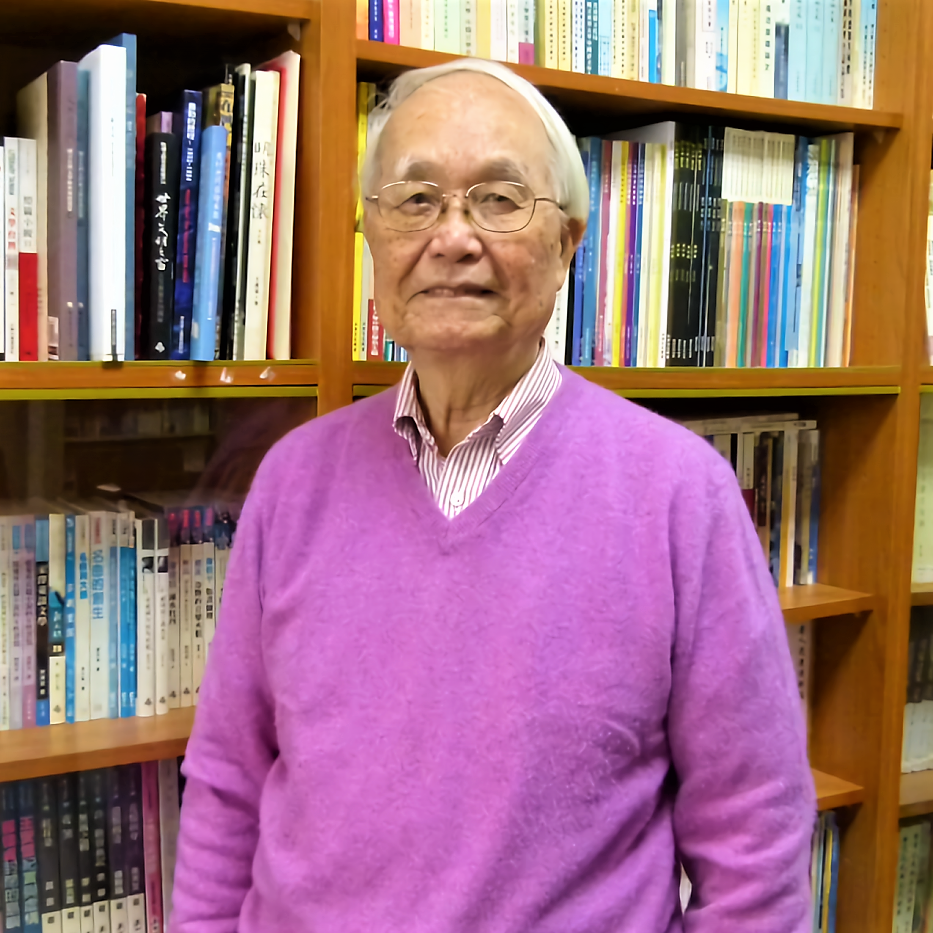

《殘骸書》作者陳列

在獄中的另外一個感受,是龐大的「無能為力」。陳列在分享時嘆了一口氣,說到他從入獄到現在,一直不能理解的是,為何有這麼多的刑求?為何天天都能看到獄友被用刑?在獄中,他看到跟自己差不多歲數、當時只不過二十幾歲的人,只因為在大學寫了左傾的大字報,就被宣判死刑或無期徒刑。當時的他想到國家這樣對待人民,每次都感受到相當挫折,卻又同時想著:「我還能怎麼樣呢?」不但無能為力,甚至有時還會發現自己已經陷入「冷漠」的情緒之中,幾度不想再去關心這樣的事。

但在冷漠的同時,卻也有許多「耿耿於懷」,無法只是冷眼以待。具體的事例之一是,陳列非常在意軍事法庭法官進出法院時,必須通過的那扇門——他好想知道,到底門後是怎樣的一個房間。因為他想追問這些法官們,當他們要做出判決,當他們代表國家,以無比殘酷的方式對待一個又一個受難者時,「他們到底是經過怎樣的過程做出決定?」所謂「評議」過程,到底是怎麼一回事?他想追問,在每一個每一個具體的個案當中,「權力是怎麼運作的?」這是他始終耿耿於懷的事。

左起:楊翠、陳列、向陽

➤寫作的艱難

面對遺忘與記憶、無能為力與耿耿於懷,以及其他各種各樣複雜的情緒,陳列說,寫作《殘骸書》是一個不斷「向內看」的過程,且除了向內看之外,他還嘗試去「進入」其他受難者不同的境遇,去理解其他人的處境。對他來說,這樣向內和向外的反覆追索,其實相當痛苦。寫作過程中,「會有很多拖延和躊躇,不知如何是好」。

陳列說,寫到痛苦之處,實在是「袂堪得」(bē-kham-tit,台語「無法承受」之意),經常無法繼續寫作,只好走到戶外去割雜草,顧植物。

《殘骸書》的初稿,是來自陳列擔任國家人權博物館駐館作家時的計畫成果。駐館期間,雖然寫作過程很痛苦,但進度仍必須配合公家機關計畫審查的期程,陳列因此感到難以應付。期中審查交出的兩萬字,以及期末審查的7、8萬字,他都笑稱是「袂看」(台語「不能給人看」)的東西,是審查前用一個禮拜的時間快速拼湊而成,「零零落落、毫無系統,事實上是心虛的。」也因此,計畫結束後,他花了非常多時間改寫,最終才在今年出版。

對於寫作的困難,陳列這樣比喻:當他在記憶與遺忘之間,以及他人與自我的觀點之間來回穿梭時,他經常會感到,自己彷彿走入濃霧瀰漫的雜樹林,確實看得到有很多問題值得談論,就如同確實能在霧中看到樹林內有多條小徑可走,但是,實際上要選擇走哪條路,卻是很難的事情。有些路走了一段之後,才發現是死路,有些路則相反,往下走幾步發現又有太多複雜的分岔,讓人不知該如何前進。寫作過程中,他因此每每不知如何是好。

發表會主持人、東華大學華文系教授楊翠提供了另一個觀點,說明《殘骸書》寫作上的艱難:陳列2013年出版的《躊躇之歌》受到很多人喜愛,此書深刻刻畫了作家自己「永遠逃脫不了的監獄」,筆調上則平淡、從容。楊翠說,她的很多學生因此誤以為《躊躇之歌》是一本「結束之書」,是一名政治犯在說自己已經「痊癒、放下了」,而這似乎也是社會大眾希望看到的受難者形象。

楊翠提到,如果陳列要順著這個不盡精確的理解,迎合這樣的刻板印象,把自己塑造成一個已經「走出來」的前受難者,想必會是非常容易的一件事。但是,陳列選擇艱難的路,在四十多年後,仍然去直面受難後的惡夢,寫出他仍在意的事情,是這本書如此艱難的原因。

➤碎片的書寫

在形式上,《殘骸書》是由多段或長或短的文字整合而成。這樣的寫作方式一反陳列過去結構嚴謹的書寫型態,不再有清楚的篇章結構,遑論讓每個篇章對應到具體的時間點。相反地,在《殘骸書》中,讀者可以看見多股思緒的來回穿梭。

陳列建議讀者在閱讀時,不必從第一頁開始讀,因為各個段落可以說是各自獨立的。但在此同時,段落跟段落之間合併閱讀,也會產生各種「輝映」、「拉扯」,甚至可能有「矛盾」之處,而這也都反映了陳列自己思緒與心情的起伏。

這樣的結構並非陳列原先設想的。一開始,他純粹是為了配合公家機關成果審查的期程,才以這樣的形式快速整理筆記。然而交稿之後,陳列意識到,這樣的寫作形式反倒更適合本書的主題——書寫的是「殘骸」,而殘骸必然是碎片。陳列認為,「殘骸」不可能像拼圖一樣,一塊一塊拼成完整的圖像,也因此處理「殘骸」時,就應該以碎片的方式呈現。這樣的碎片組合,也可以被視為「初步的邀請」,其他人也能補充更多的碎片進來。

向陽也認可這樣的結構,他認為,這樣的書寫形式,反而以另一種方式接近真實的歷史,呼應那些「破碎的記憶,破碎的歷史,破碎的人,破碎的心」,結合成「不成結構」的心理結構,而這正是本書想要探索的事。

向陽將這些一段段的思緒,比喻成廟宇中的「地獄圖」,認為陳列以一幕一幕的方式,具象地展現各種不同層面下、白色恐怖所造成的悲哀,時時給人「刺痛」的感受。但不同於地獄圖的是,除了悲哀與傷痛之外,陳列的書寫中,帶有對於自由的期許,以及對於「紀念有何意義」、「該如何記憶」的反思,向陽認為,這也是這本書的精彩之處。●

|

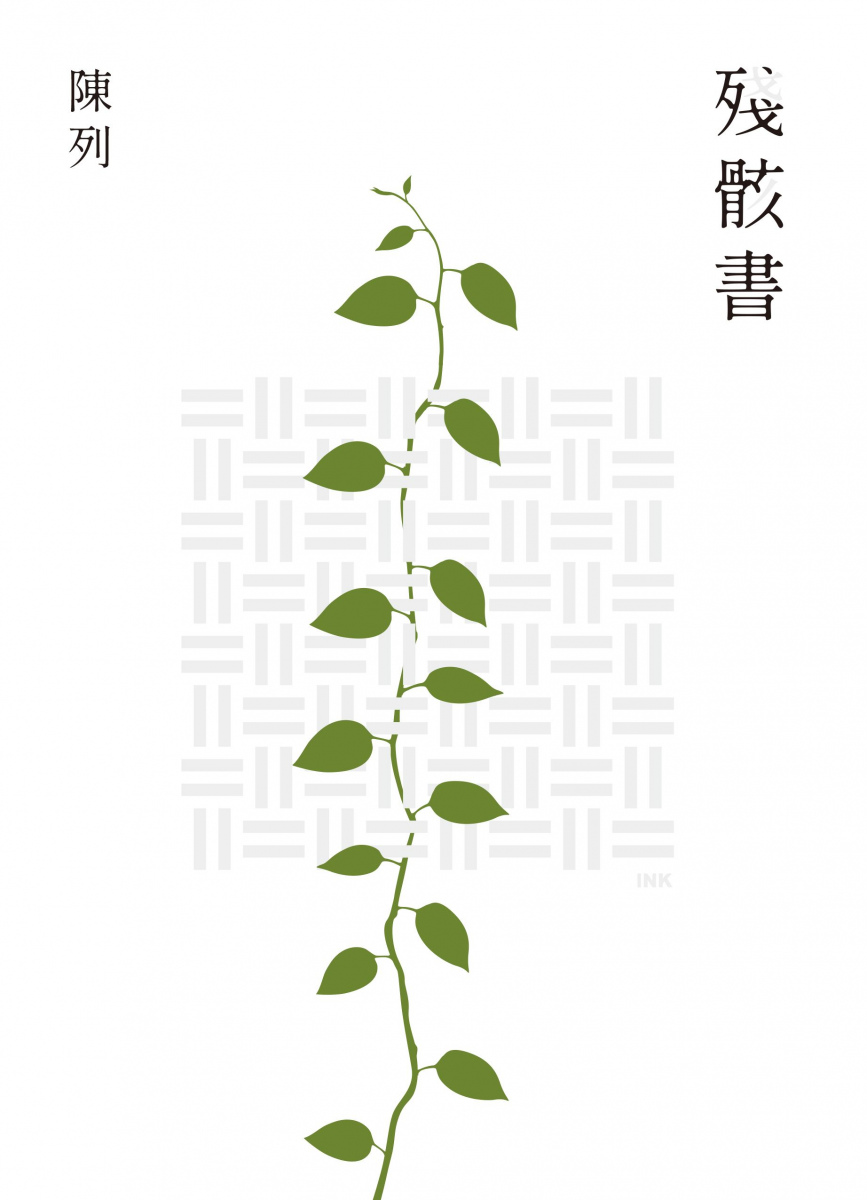

殘骸書 殘骸書

作者:陳列

出版:印刻

定價:399元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:陳列

本名陳瑞麟,1946年生於嘉義農村。淡江大學英文系畢業,曾任國中教師2年,後因政治事件繫獄4年8個月。出獄後,以〈無怨〉獲第三屆時報文學獎散文獎首獎,隔年再以〈地上歲月〉獲第四屆散文獎首獎。1991年以《永遠的山》獲第14屆時報文學獎推薦獎,成為自然書寫的經典作品之一。在參與政治活動約10年之後,回歸文學專事寫作。2014年獲頒第一屆聯合報文學大獎。目前定居花蓮。著有《地上歲月》、《永遠的山》、《人間‧印象》、《躊躇之歌》。

|

小鳥

小鳥

現場》直面白色恐怖,寫出遺落的歷史——陳列談《殘骸書》

陳列相信,身為文學家的自己,可以寫出和歷史學家不同的歷史。

白色恐怖時期,陳列因思想獲罪入獄,半世紀後,他在新作《殘骸書》書寫對這段過往的思考。新書發表會於景美人權園區舉行,會中陳列強調,本書雖然是面對歷史之作,雖然在寫作過程中,他也確實蒐集了許多歷史資料,但是,他想寫的真實與歷史學家並不相同:他要寫的不是鹿窟事件或七一三事件等史實的始末,更不是白色恐怖體制的起源。

相反地,陳列想書寫的,是白色恐怖的局勢所導致的、人們的「心情」。這也正是本書書名的意義,陳列想要書寫的,是白色恐怖過後的「殘骸本身」。

這個概念乃受到美國詩人Adrienne Rich的啟發——她曾寫到,文學家的任務,是在一艘船沉了之後,「潛入深海沉船殘骸處」。Rich認為,文學家的工作,未必是去書寫這艘船曾經如何航行的故事,或者分析它為何沉沒,相反地,文學家能做的是去思考「殘骸的本身」,去探索沉沒之後的狀態,以及沉沒之物的樣貌。

發表會的與談人、詩人向陽也呼應這樣的說法。他認為,《殘骸書》不但是「為集體受凌辱的時代作見證」,而且這樣的見證,是關於「心靈感受」的見證。他將陳列的工作比喻為民俗傳統中的「撿骨師」,要一塊一塊撿拾不同人的遺骸,重新安放,藉此看出在政治的迫害之下以及之後,受難者有怎樣「共同的心理感受」,而這樣的感受背後,又是怎樣「集體的心理結構」。

➤遺忘與記憶,無能為力與耿耿於懷

關於這樣的心理感受與結構,陳列在分享會中最為強調的,是「發現自己被迫遺忘」與創傷有關的記憶。他說,這樣的被迫遺忘,其實發生了兩次:第一次的遺忘,是在被關押的時候,因為迫害的現實太苦、太過「羞辱」,他因此必須將這些經驗「擋在外面」,有意地壓抑自己,不要多做設想。比如在獄中,他若非在讀書,就會讓自己進入「不思不想」的狀態,不去感受,不去嘗試理解自己的遭遇。

而第二次的遺忘則發生在事後,因為這樣的記憶充滿創傷,身體帶有自動遮蔽的機制,又將這樣的記憶排除在外。在這兩次的被迫遺忘之下,直到今天,他對獄中的許多細節都沒有記憶:他至今無法想起自己在獄中怎麼洗衣服、曬衣服,也不記得自己的棉被是獄方配的,還是自己攜帶的。

但與遺忘相對,陳列也努力嘗試記起一些什麼。他分享了一個具體的細節:當他發現監獄現址的屋簷形狀與自己記憶中的樣貌不同,他花費非常多力氣,去確認監獄的屋簷是否經過改裝。為此,他比照監獄不同時期的空拍圖,並多方詢問獄友,只為了要確定這些記憶的細節真確。他說,唯有如此,他才能在記憶中「找到自己」而不迷失。

除此之外,他也花了很多力氣,嘗試去了解美麗島事件的被告中,那些後來沒有成為政要、「沒沒無聞」的人們,後來去了哪裡——他相信,這也是值得我們記憶、不該遺忘的事。

在獄中的另外一個感受,是龐大的「無能為力」。陳列在分享時嘆了一口氣,說到他從入獄到現在,一直不能理解的是,為何有這麼多的刑求?為何天天都能看到獄友被用刑?在獄中,他看到跟自己差不多歲數、當時只不過二十幾歲的人,只因為在大學寫了左傾的大字報,就被宣判死刑或無期徒刑。當時的他想到國家這樣對待人民,每次都感受到相當挫折,卻又同時想著:「我還能怎麼樣呢?」不但無能為力,甚至有時還會發現自己已經陷入「冷漠」的情緒之中,幾度不想再去關心這樣的事。

但在冷漠的同時,卻也有許多「耿耿於懷」,無法只是冷眼以待。具體的事例之一是,陳列非常在意軍事法庭法官進出法院時,必須通過的那扇門——他好想知道,到底門後是怎樣的一個房間。因為他想追問這些法官們,當他們要做出判決,當他們代表國家,以無比殘酷的方式對待一個又一個受難者時,「他們到底是經過怎樣的過程做出決定?」所謂「評議」過程,到底是怎麼一回事?他想追問,在每一個每一個具體的個案當中,「權力是怎麼運作的?」這是他始終耿耿於懷的事。

➤寫作的艱難

面對遺忘與記憶、無能為力與耿耿於懷,以及其他各種各樣複雜的情緒,陳列說,寫作《殘骸書》是一個不斷「向內看」的過程,且除了向內看之外,他還嘗試去「進入」其他受難者不同的境遇,去理解其他人的處境。對他來說,這樣向內和向外的反覆追索,其實相當痛苦。寫作過程中,「會有很多拖延和躊躇,不知如何是好」。

陳列說,寫到痛苦之處,實在是「袂堪得」(bē-kham-tit,台語「無法承受」之意),經常無法繼續寫作,只好走到戶外去割雜草,顧植物。

《殘骸書》的初稿,是來自陳列擔任國家人權博物館駐館作家時的計畫成果。駐館期間,雖然寫作過程很痛苦,但進度仍必須配合公家機關計畫審查的期程,陳列因此感到難以應付。期中審查交出的兩萬字,以及期末審查的7、8萬字,他都笑稱是「袂看」(台語「不能給人看」)的東西,是審查前用一個禮拜的時間快速拼湊而成,「零零落落、毫無系統,事實上是心虛的。」也因此,計畫結束後,他花了非常多時間改寫,最終才在今年出版。

對於寫作的困難,陳列這樣比喻:當他在記憶與遺忘之間,以及他人與自我的觀點之間來回穿梭時,他經常會感到,自己彷彿走入濃霧瀰漫的雜樹林,確實看得到有很多問題值得談論,就如同確實能在霧中看到樹林內有多條小徑可走,但是,實際上要選擇走哪條路,卻是很難的事情。有些路走了一段之後,才發現是死路,有些路則相反,往下走幾步發現又有太多複雜的分岔,讓人不知該如何前進。寫作過程中,他因此每每不知如何是好。

發表會主持人、東華大學華文系教授楊翠提供了另一個觀點,說明《殘骸書》寫作上的艱難:陳列2013年出版的《躊躇之歌》受到很多人喜愛,此書深刻刻畫了作家自己「永遠逃脫不了的監獄」,筆調上則平淡、從容。楊翠說,她的很多學生因此誤以為《躊躇之歌》是一本「結束之書」,是一名政治犯在說自己已經「痊癒、放下了」,而這似乎也是社會大眾希望看到的受難者形象。

楊翠提到,如果陳列要順著這個不盡精確的理解,迎合這樣的刻板印象,把自己塑造成一個已經「走出來」的前受難者,想必會是非常容易的一件事。但是,陳列選擇艱難的路,在四十多年後,仍然去直面受難後的惡夢,寫出他仍在意的事情,是這本書如此艱難的原因。

➤碎片的書寫

在形式上,《殘骸書》是由多段或長或短的文字整合而成。這樣的寫作方式一反陳列過去結構嚴謹的書寫型態,不再有清楚的篇章結構,遑論讓每個篇章對應到具體的時間點。相反地,在《殘骸書》中,讀者可以看見多股思緒的來回穿梭。

陳列建議讀者在閱讀時,不必從第一頁開始讀,因為各個段落可以說是各自獨立的。但在此同時,段落跟段落之間合併閱讀,也會產生各種「輝映」、「拉扯」,甚至可能有「矛盾」之處,而這也都反映了陳列自己思緒與心情的起伏。

這樣的結構並非陳列原先設想的。一開始,他純粹是為了配合公家機關成果審查的期程,才以這樣的形式快速整理筆記。然而交稿之後,陳列意識到,這樣的寫作形式反倒更適合本書的主題——書寫的是「殘骸」,而殘骸必然是碎片。陳列認為,「殘骸」不可能像拼圖一樣,一塊一塊拼成完整的圖像,也因此處理「殘骸」時,就應該以碎片的方式呈現。這樣的碎片組合,也可以被視為「初步的邀請」,其他人也能補充更多的碎片進來。

向陽也認可這樣的結構,他認為,這樣的書寫形式,反而以另一種方式接近真實的歷史,呼應那些「破碎的記憶,破碎的歷史,破碎的人,破碎的心」,結合成「不成結構」的心理結構,而這正是本書想要探索的事。

向陽將這些一段段的思緒,比喻成廟宇中的「地獄圖」,認為陳列以一幕一幕的方式,具象地展現各種不同層面下、白色恐怖所造成的悲哀,時時給人「刺痛」的感受。但不同於地獄圖的是,除了悲哀與傷痛之外,陳列的書寫中,帶有對於自由的期許,以及對於「紀念有何意義」、「該如何記憶」的反思,向陽認為,這也是這本書的精彩之處。●

作者:陳列

出版:印刻

定價:399元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳列

本名陳瑞麟,1946年生於嘉義農村。淡江大學英文系畢業,曾任國中教師2年,後因政治事件繫獄4年8個月。出獄後,以〈無怨〉獲第三屆時報文學獎散文獎首獎,隔年再以〈地上歲月〉獲第四屆散文獎首獎。1991年以《永遠的山》獲第14屆時報文學獎推薦獎,成為自然書寫的經典作品之一。在參與政治活動約10年之後,回歸文學專事寫作。2014年獲頒第一屆聯合報文學大獎。目前定居花蓮。著有《地上歲月》、《永遠的山》、《人間‧印象》、《躊躇之歌》。

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量