近年香港遭逢歷史鉅變,台灣與香港兩地的交流也日漸緊密。2022年獨立書店文化協會曾與14家書店共同辦理一系列「週遊香港」活動,邀請讀者走訪全台獨立書店,參與不同命題的主題書展與講座,從煲湯、跨領域的藝術創作到抗爭運動經驗進而認識香港。

2023年台北國際書展首日,獨立書店文化協會以「融合理性與感性,交換美好與感傷:香港作品在台灣出版」為題,邀請香港文學館總策展人鄧小樺、台灣春山出版社總編莊瑞琳進行對談,由臺港經濟文化合作策進會「文化委員會」召集人謝佩霓擔綱主持。

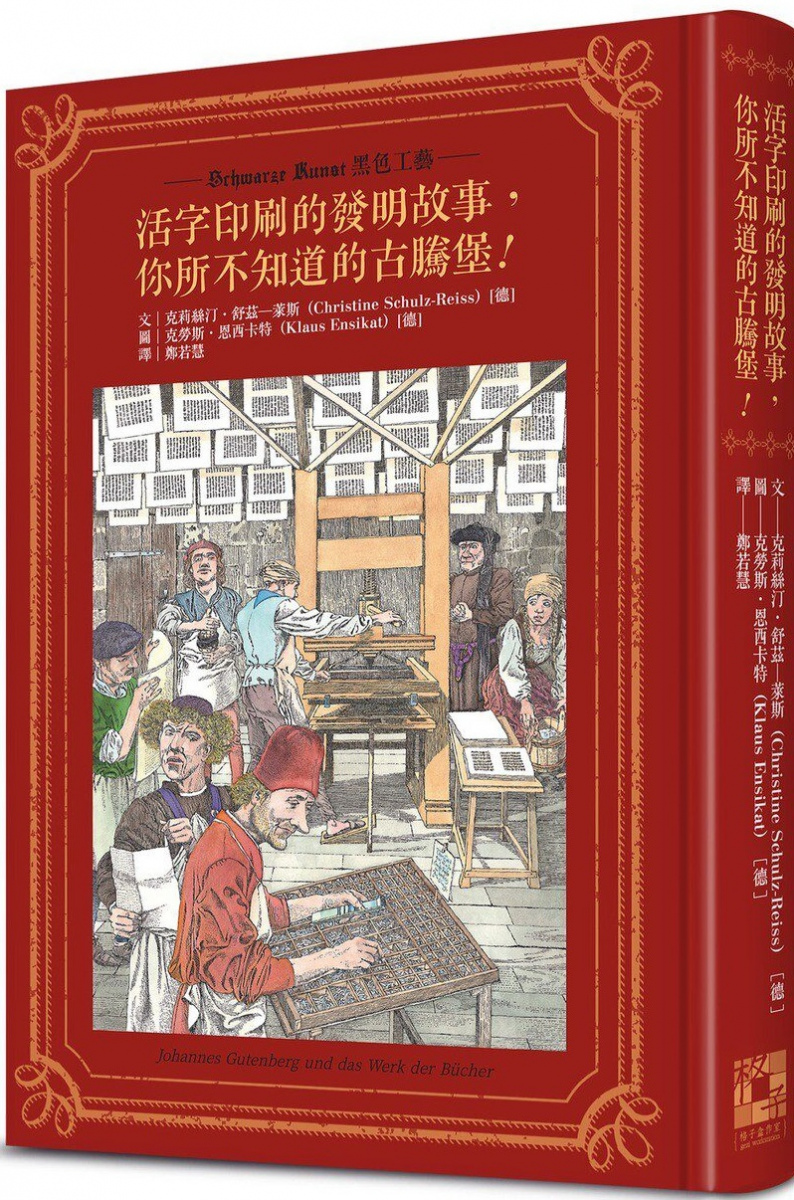

莊瑞琳首先提及,香港近十年來不管是與中國、與台灣或世界的關係都出現急速的變化,這些變化也反映在文化的創造上。過去對香港和台灣書市而言,彼此是國際對國際的海外延伸市場,有各自的出版脈絡,如今則有不少香港年輕世代的第一本書就是在台灣書寫、在台灣出版社出版。比如木馬文化的梁莉姿短篇小說集《日常運動》、沐羽短篇小說集《煙街》,以及春山出版的鍾耀華散文集《時間也許從不站在我們這邊》。

莊瑞琳觀察到,2014年雨傘運動與2019年反送中運動後,許多在台灣的香港出版品的功能或角色更偏向「救援」,近年則有所轉變,開始落根在台灣,不少香港文藝創作者選擇以台灣為基地,重新出發,如鄧小樺甫成立的「二〇四六出版社」。

左起臺港經濟文化合作策進會「文化委員會」召集人謝佩霓、香港文學館總策展人鄧小樺、春山出版社總編莊瑞琳

➤留在香港或被迫離開的文化菁英們 鄧小樺進一步解釋,2019年起受到政治因素影響,許多香港學子選擇來台讀書。近年香港文化藝術創作的出版屢屢受到審查,比如漫畫家兼媒體藝術家黃照達2021年因遭舉發,倉促移居英國,原在《明報》副刊《星期日生活》專欄刊載的政治漫畫,竟成了道別之作,2022年底此專欄於台灣出版成專書《那城THAT CITY》。此類事情在香港默默發生,而這些文化難民也只得在台灣或其他海外尋求出版的機會。

在一個沒有新聞自由的地方,所謂的新聞是有所扭曲的,當外地人要理解香港的現實變得困難時,「另一個方法是從作品中去接收什麼是香港。」

鄧小樺解釋,作品會有創作者的角度,那是從想像和情感中折射出來的真實,而不只記錄現實裡發生了什麼事。所謂的現實就像電影《重慶森林》提到的鳳梨罐頭,會有過期時限,隨著時間折舊,而能夠感動讀者的是更高層次的真實,這是超越現實之上的心理真實。

虛構的作品一旦具有影響力,是可以扭轉現實,帶有顛覆力的。這正是鄧小樺在台灣成立二〇四六出版社,作為離散的作家們的發聲平台,讓更多香港人的故事被看見的主因。二〇四六的出版品,帶來的是廣大流散的生命記憶,是華人非常真實的部分,嘗試在台灣這裡生根,向更大的世界發展。

➤香港與台灣的民族認同 莊瑞琳提到2014年雨傘運動期間,香港大學學生會出版了《香港民族論》,引起她非常大的好奇——「香港開始用『民族』做自我辨識。」她解釋,早期的移民社會通常不會以特定地域自稱,比如台灣人和香港人。台灣與香港都是在殖民的現代性過程中,陸續發展出地方政治社群的意識,譬如台灣人喊出「台灣是台灣人的台灣」,便是出現在日治時期希望有自己的議會及選舉的時候。

「香港的政治社群很特別,它幾乎是在抵抗意識加上離散意識中逐漸形成的。」莊瑞琳認為,這已是21世紀指標性的國際現象,而且港台的民族國家認同,都有其特殊性:「我們這兩個地方的人,會跟其他的民族國家不太一樣。我們既有自己的名字,但同時也沒有自己的名字;我們兩個地方的人,同時都在國際上尋找生存空間。」

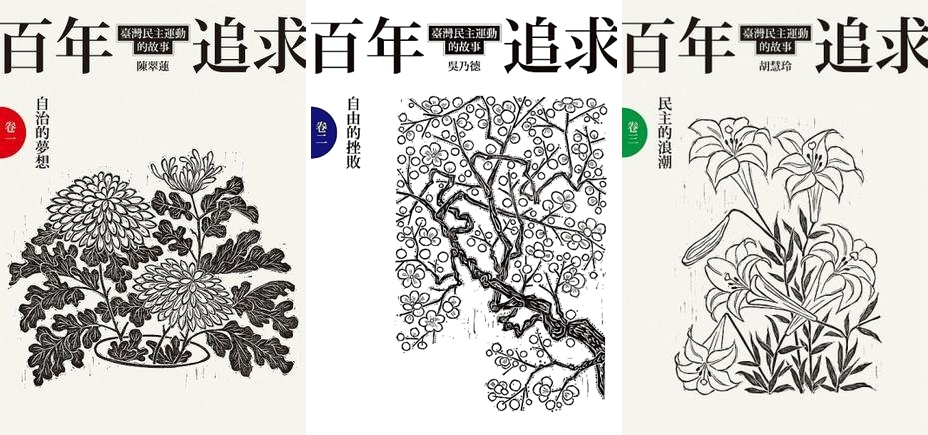

台灣在1979年的美麗島事件中,發生大逮捕和集體審判,香港在2021年也發生大逮捕並進入漫長審判,兩地出現民族意識與抵抗運動的時間有近40年的差距,但到了今日則互有援助與啟發。莊瑞琳從來沒想過她大約10年前編輯的《百年追求:臺灣民主運動的故事》,今日會對香港讀者產生了不同的意義,甚至成了「每一個香港政治犯都要讀的書」。

「對台灣的編輯來說,如今香港已經不再只是在運動時救援而出版的作品」,莊瑞琳認為,文藝創作者選擇以台灣為基地,也將對台灣產生影響,「這十年港台的出版交流,將有非常快速的變化。」

莊瑞琳提到,此刻香港的藝文創作者或學者都有非常深的焦慮,希望用不同形式保留香港,或為香港尋求思想上的出路,因此也出現很強的創造力、強大的動機,以及百倍於台灣創作者的熱情。她以陳梓桓執導的香港紀錄片《憂鬱之島》為例,在現實的桎梏下,反而能創造出難能可貴的東西,這些都能給台灣創作者和出版人很大的刺激。

➤ 不再太平盛世的香港文學,也應該長久在市場上被認識 鄧小樺也以自己為例,說明公民參與和上街頭的經歷是年輕一代香港人的成長記憶,也是創作的底本,若有所追求,就必須踰越現在的體制規條去做,如果受到打壓,不該改變自己的信念,而是要想辦法把想做的事情完成,儘管可能要去到別的地方。

「過去對香港人來說,在台灣出版文學作品是一種殿堂的概念,從自己的地方衝出去,在別的地方受到認可。現在,除了殿堂之外,多出了另一個維度:街頭。」

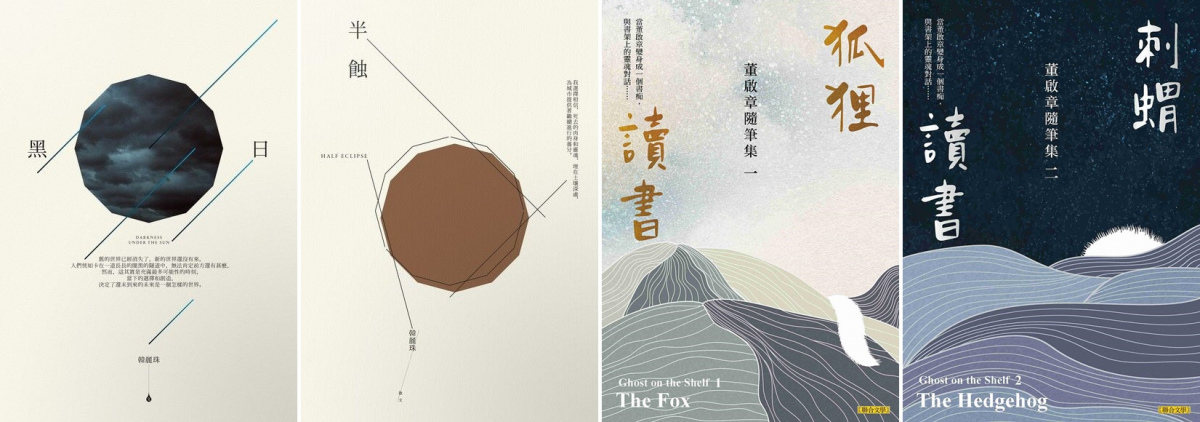

2021台北國際書展大獎頒給了韓麗珠《黑日》,隔年師大梁實秋文學大師獎散文大獎獻給韓麗珠《半蝕》,梁實秋文學大師獎得獎短名單董啟章《董啟章隨筆集》名列其中……鄧小樺認為,不再太平盛世的香港文學作品進入台灣,也需要重新被接納、被理解。不少作品離開藩籬,前往更大的世界,來到處處街頭的環境,離散帶來了新的「街頭」維度。

「太平無事的時候,我們在香港都非常欣羨台灣對文化的熱情、對少數的尊重、保留活化整理並向外推廣,我們由衷覺得好。」面對如今香港作品外在有審查機制,創作者可能出現自我審查,另外還有透過市場經營去達成的市場審查,鄧小樺呼籲讀者要保有「邊緣的視角」,願意去認識不是那麼主流的東西,願意去支持不是最暢銷的作品,讓市場更多元,「這是保障言論自由的基石,讓這些書不會受到市場的懲罰而消失。」

對談最後,主持人謝佩霓藉已故香港作家西西的《我城》,思考香港、台灣與今年書展主題國波蘭:無論是離散或是落地生根,他城亦是我城。而「出版」不僅記錄時代,也與時俱進。它關乎我們如何繼承,也關乎未來如何看待我們。

➤書展中的香港出版身影:藍藍的天+有種文化 ft.手民出版 2018、19年的台北國際書展,由18間香港獨立出版社組成的「52Hz出版聯盟」曾兩度與會,可惜今年未再現身。不過台灣讀者仍可在以下幾個攤位,看見香港出版品的身影:字花(A905)、香港文學館(A9047)、香港大學(A906)、香港城市大學(A908)、香港中文大學(A912)、讀字工地(D321)。

藍藍的天負責人伍自禎

2019年曾隨同52Hz出版聯盟一起來台參展的香港出版社「藍藍的天」,今年出版品棲身於香港文學館,負責人伍自禎特別向台灣讀者推薦香港資深新聞人區家麟的《亂流》:作者透過旅遊,探索香港自然環境中的無人之境,發人深省,值得細品。

伍自禎也推薦台灣讀者閱讀榮獲2021年香港設計師協會環球設計大獎的繪本《小男孩的森林故事》:「本書看似兒童故事書,內裡卻是數字學的人生,無論小孩或大人,每位讀者都能代入其中,找到一點方向,享受當中的樂趣。」

藍藍的天在台灣尚無本地通路,有興趣了解或跨海購買的台灣讀者,可透過網路書店草田Ggrass 了解相關訊息。

有種文化社長Daniel Wong

另一間香港出版社「有種文化」,今年也透過香港文學館與台灣讀者見面。去年曾來台參加書展的社長Daniel Wong,以「絕處逢生未出現」形容近年的香港書市,並表示台灣與香港的出版人,都是深深愛著印著繁體字的書籍。

Daniel Wong特別推薦台灣讀者閱讀香港政治評論人鍾祖康的《籠中鳥以為自由飛翔是一種病:從挪威回望香港與中國》,本書接續其名作《來生不做中國人》,從歷史角度考察物質與道德等不同面向,探索評析中西文化差異,深具批判性。此外,有種文化近日即將出版的新書《我們香港人》,描寫劇變下香港人對身分和「家」的思念與反思,也值得關注。

目前大型網路書店如博客來、誠品、金石堂,店內有種文化出版品的存貨相當稀少,有興趣了解的讀者建議透過三民書局網路書店、在全球大型城市都有經銷地點的網路書店1841書店 ,或前往台北中山銅鑼灣書店,了解更多有種文化的出版訊息。

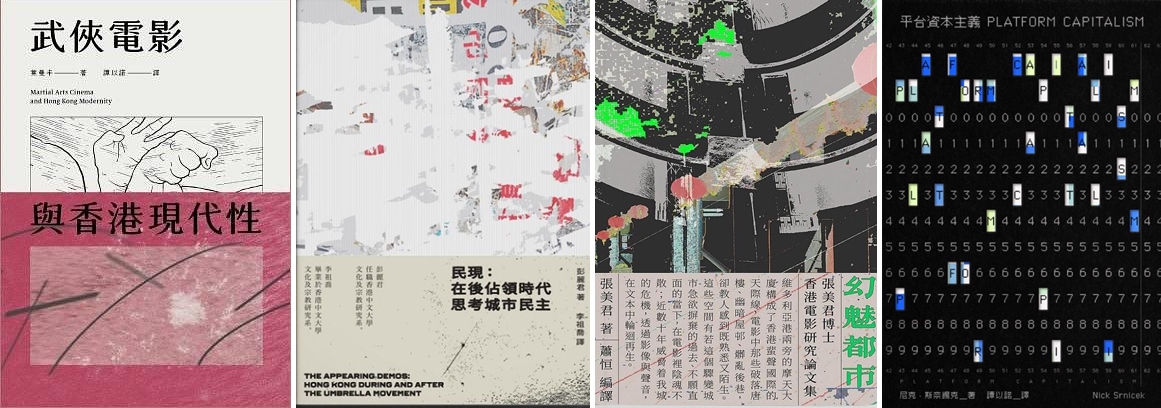

Openbook閱讀誌每週好書推薦欄目「OB短評」,曾多次推薦過香港手民出版社的作品,可惜該社今年也未能參展。手民的許多書籍深刻留下了香港都市文化的動人肌理,譬如《武俠電影與香港現代性》論述香港武俠電影的感官美學肇起於資本主義的機制、工業化轉向以及國際網絡,書中透過香港武俠電影的輪廓,道出城市之為江湖,如何滋養出無數的劍客俠女與絕世武功,為華人世界獨特的武俠夢訪尋其香港社會的根蒂。

此外,《民現:在後占領時代思考城市民主》從政治學家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)的多元自主跨主體想像、思考「後」占領時代、香港的城市民主與未來性,為香港提出專屬的關懷處方。透過細緻的學術思考辨證,以及身體感、情感十足的分析討論,為城市民主、參與式民主等政治概念補充了實體化的依據。

《幻魅都市》是學者張美君因病離世前,於2008至2015年間發表的系列香港電影研究論文,包含她提出「危機電影」的創見;以電影的聲音空間而非亡靈鬼怪為論析對象的「鬼魅評論」;將電影美學與香港屋邨並置的「空間研究」;以及對於香港身分、歷史、記憶的關懷。六篇論文在華語電影研究領域中,皆屬上乘之作。

手民出版社主編譚以諾推薦台灣讀者閱讀該社的《平台資本主義》,本書為當前平台大盛之勢,解釋了出現和興起的成因。對手民出版有興趣的讀者,可造訪台北唐山書店,或者上手民出版的官網 ,都有提供台灣與全球的寄送服務。●

➤2/3(五)到2/5(日),香港議題相關書展活動

「之外」還是「之間」?異鄉人在臺灣出版業界的「實踐—再想像」 香港三部曲最終回:《重回舊地》新書座談 亂世文人,大歷史中的微妙緣份 西西嘉年華:歡迎來到動物心友會 虛構的,微小的,歷史:從文學電影觀照香港 白紙革命、香港不服從與抗中保臺 《香江神探福邇,字摩斯》作家莫理斯見面會 我的心略大於整個宇宙(躲貓貓):飲江詩與香港詩 無遮之鬼,災難之書:社運後女性書寫 從《弟弟》、《日常運動》談社會運動後的創傷與憂鬱

自從出版了《書店日常》、《書店現場》及《書店有時》三本由周家盈撰寫、關於香港書店的紀事著作後,一直也很想繼續推出跟書業相關的其他選題。

自從出版了《書店日常》、《書店現場》及《書店有時》三本由周家盈撰寫、關於香港書店的紀事著作後,一直也很想繼續推出跟書業相關的其他選題。

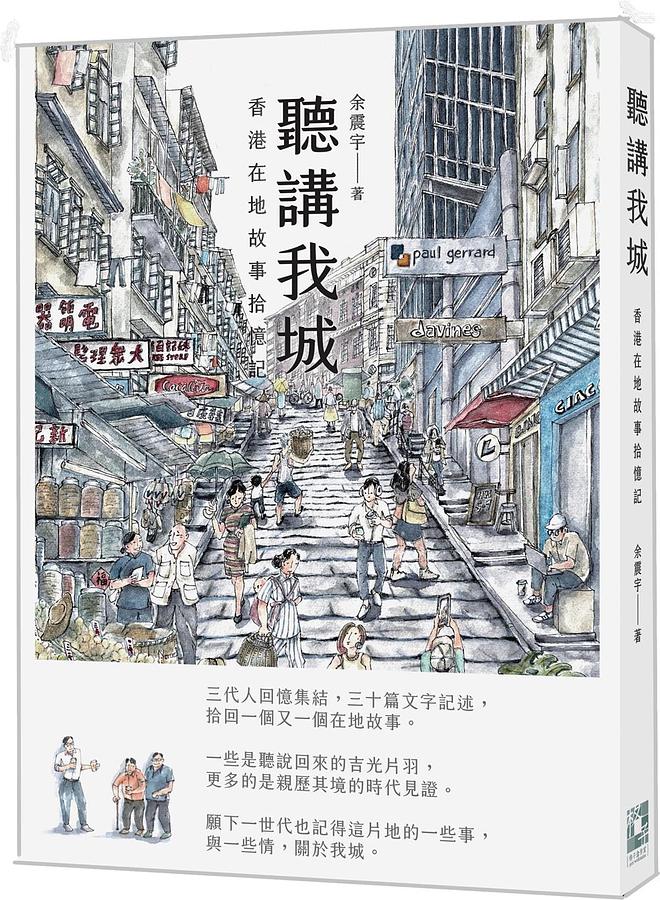

近兩三年,有不少香港歷史主題的書籍出版了,《聽講我城》是作者寫下祖母、老爸及自己生活在香港的記憶,三代人橫跨近百年的香港,祖母口若懸河地講談二戰前後的患難歲月,老爸的回憶流轉於五、六〇年代的社會日常,已為人師的作者則聊說自己在街頭巷尾的懵懂港男養成記。

近兩三年,有不少香港歷史主題的書籍出版了,《聽講我城》是作者寫下祖母、老爸及自己生活在香港的記憶,三代人橫跨近百年的香港,祖母口若懸河地講談二戰前後的患難歲月,老爸的回憶流轉於五、六〇年代的社會日常,已為人師的作者則聊說自己在街頭巷尾的懵懂港男養成記。

2023台北國際書展》7.8吋電子閱讀器大比拚,書展購買超強攻略 ft.樂天、讀墨、HyRead、文石、Pubook

今年書展,各家電子書閱讀器紛紛推出特惠專案,琳琅滿目的各式機種,讓你陷入選擇困難嗎?

基本款6吋型是各家必備機種,豪華版的10吋以上機種,則強調文書作業等高階功能,小編在此想先放下不表,本文特別針對7.8吋型機種,評比各家的功能、特色。與傳統6吋型機種比較起來,7.8吋型閱讀器螢幕空間更大,閱讀版面固定的非流式檔案(比如漫畫或圖文書)時,更接近一般紙本書開本的閱讀體驗,字體可以看得更清晰舒適。有考慮購買閱讀器的愛書人,Openbook很推薦從7.8吋這個尺寸入手,特別適合以下幾種族群:

別再用LED發光源的3C產品(比如手機或平板)讀網路小說了啦,愛護眼睛,保護黃斑部,請善用電子書閱讀器,體驗一下充一次電可以看幾十本書的爽感。

編輯部針對2023年書展會場中所有7.8吋(或8吋)螢幕的電子書閱讀器,進行逐一比對與重點介紹。書展還有幾天,大家快準備好摳摳來衝一波啊!

➤讀墨mooInk Plus2:用心經營閱讀社群、有注音字體跟台語文字體,超適合有小孩的家庭用戶跟台語文讀者

讀墨作為台灣首間不遺餘力推廣電子閱讀器的公司,軟硬體方面的統合性高,而且一向極重視在地閱讀社群的反饋,即時進行系統調整,在閱讀體驗上深具口碑,所以臉書社團的死忠用戶相當不少。mooInk Plus 2強調適合用來看文字書與漫畫書,考量到圖像檔案對容量的需求較高,因此內建了高於其他競品的64GB容量(實際可使用量約56GB),產品定位清楚。除了一般使用者和漫畫讀者,家庭多人用戶與會看台語文的用戶,都很值得參考。

➤凌網HyRead Gaze Note Plus:跟圖書館借書超方便,適合學生或喜歡借書的讀者

HyRead是由科技公司凌網所經營,凌網在投入電子書閱讀器服務之前,就已經跟全台公共圖書館有很密切的合作,因此系統本身建置了許多與圖書館串聯的豐富資源,使用者透過HyRead閱讀器就能友善且免費使用許多圖書館的書籍雜誌。它同時有開放系統與封閉系統的裝置,也代表讀者可以享受封閉系統的穩定與開放系統的多元化。編輯部推薦平時不一定喜歡買書,更喜歡跟圖書館借書,或本身經常使用圖書館資源的學生或愛閱讀的讀者,參考這台閱讀器。

➤樂天Kobo Sage:多國與多語言的內容服務,適合商務人士或同時閱讀中文與外文的讀者

K家也是電子書服務與電子書閱讀器投入較久的品牌,所以無論裝置或服務的品質,都是不用擔心的。編輯部尤其推薦國際學生、國際商務人士來使用,它對跨語言、不同國家的內容使用都很友善。雖然所有閱讀器都很適合旅遊與移動,但Kobo強調的防水功能,讓使用場景放在泡澡、雨天等度假環境上時,都更令人心安。

➤Pubu Pubook 7.8:書展展場最低價,大禮包折扣強勢來襲

持平來說,Pubu投入電子書閱讀器的時間,比不過樂天Kobo、讀墨跟HyRead的長期經營,所以迄今在自行上傳檔案方面,仍只支援epub,還不包括PDF。不過工作人員表示,他們有專屬的維運團隊,重點開發閱讀器的服務,很快就會加入支援PDF的功能,在基礎建置上趕上其他家的服務。

由於Pubu電子書城網站本來就擁有不少死忠用戶,在特定領域的商品項,比如報紙與成人內容的書籍,以及飽讀內容的豐富度,是其他家所不及。編輯部推薦本來就是Pubu電子書城的重度用戶參考購買。

➤文石 BOOX Nova Air:愛看中國的網路文章,也可以用電子書閱讀器看啊

文石是來自中國的電子書閱讀器品牌,中國的網路小說在台灣有大量閱讀人口,編輯部推薦本身對於中國網文有比較大量需求的讀者,可以參考這個品牌。開放性系統,讓它可以直接使用博客來、樂天KOBO的電子書閱讀APP,也適合並不想一直綁定在特定商城的購買習慣的用戶。

➤購買電子書閱讀心態一:開放性與封閉性系統,並非優劣之別

電子書閱讀器目前分為封閉性與開放性系統,各家陣營可以參考文末的表格。封閉系統提供穩定的服務,較適合新手與高度重視閱讀流暢性的人;開放性系統則適合本來就喜歡調教自己的裝置,善於操作3C產品的進階使用者,畢竟大多數安卓系統可下載的閱讀APP,主要是針對手機而非電子閱讀器來進行運作的。

購買電子書閱讀器,很大程度上也是選擇電子書閱讀平台的服務,而對現代人來說,服務的重要性很可能高於裝置的硬體規格。這些總體性的因素,也是評選閱讀器時的考量重點。

➤電子書閱讀器心態二:閱讀路很長,第一台閱讀器不會跟著你一輩子

電子書閱讀器市場選擇多樣化,功能也日漸豐富,各家都有自己的特色。閱讀是種很個人的行為,各家的服務也會針對這些用戶行為進行優化,現在你喜歡某家的服務,未來也許會想嘗試另一家的功能。雖然電子書是綁裝置的,但書櫃上的書往往會因為時間日久而使用率降低。不用把選擇閱讀器與電子書平台當作一種永不會更換的決定。

就像家電都要定期汰換一樣,電子書閱讀器市場本身也不斷追求更新,迎來更完善的服務與閱讀體驗,所以讀者對於閱讀器的購買支持,都是推進閱讀器科技的進步動力。

➤電子書閱讀器心態三:簡單比複雜更重要

買手機時,我們一定會對各項功能考量再三,但買電子書閱讀器時大可不必,因為電子書閱讀器最重要的功能,就是用來讀書,單純的使用氛圍,不要跳通知,越簡單越讓人沉浸越好。事實上,所有電子書閱讀器標榜的特殊功能,強大的手機或平板都可以幫你完成,但閱讀器沒有藍光的傷害,更適合閱讀,就是它值得勸敗的重點。

不管是因為家裡書櫃放不下了,或因為喜歡輕鬆攜帶大量書籍在移動中閱讀的方便性,無論如何都是希望更簡單、更長時間地進行閱讀,所以選擇閱讀器這件事情,簡單比複雜更重要。

➤2023台北國際書展4家7.8吋灰階螢幕電子書閱讀器,規格比較表

➤2023台北國際書展3家7.8吋彩色螢幕電子書閱讀器,規格比較表

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量