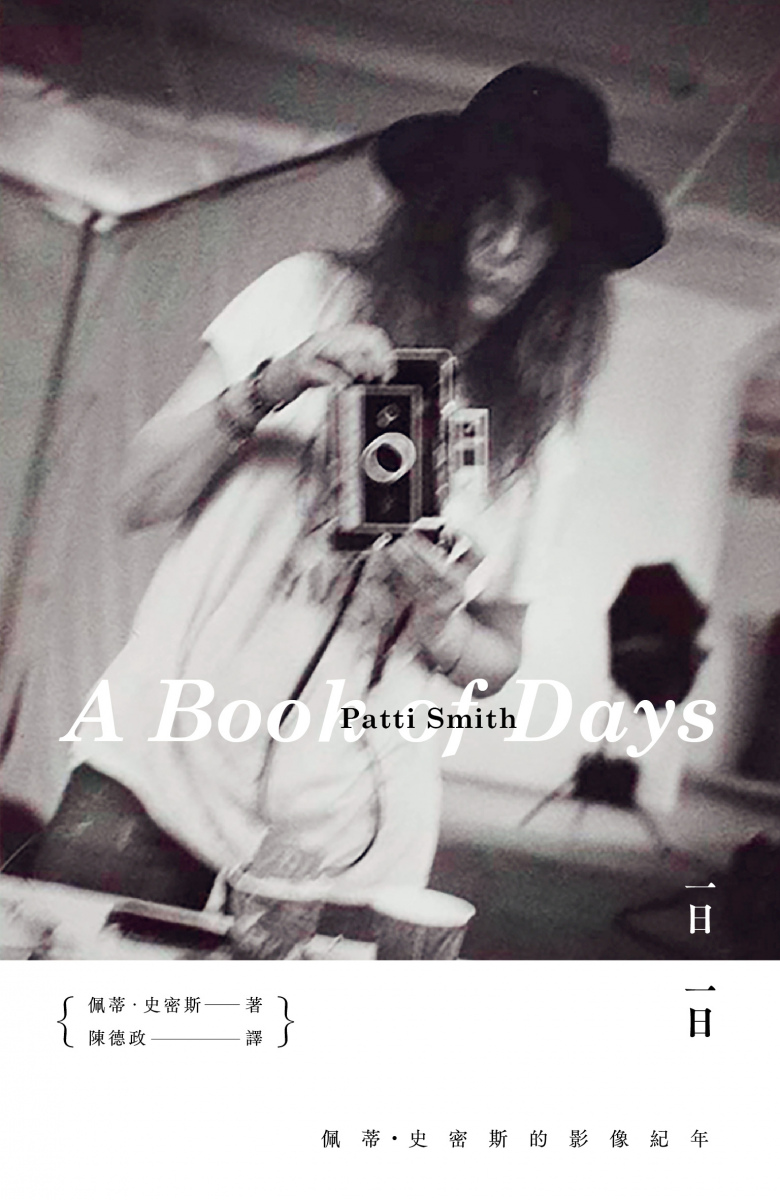

話題》佩蒂.史密斯《一日一日》譯後記:每一個紀念日

佩蒂.史密斯(Patti Smith)是個反常的人物。

如果尋常(ordinary)意味難以避免的衰老、過時,人的稜角被日子磨得愈來愈鈍,佩蒂自己,就是人生境遇外那個多出來的東西(extra)。英文用extraordinary形容一件不同凡響的事,或一個非凡的人,佩蒂在看似安排好的命運中,用她驚人的決心與熱情超越了生命的格局。

而她的創作,無論音樂或是文字,都體現了另一位詩人歌手李歐納.柯恩(Leonard Cohen)說過的:「藝術只是你生命燃燒過後所剩下的灰燼。」

1960年代尾聲,佩蒂和其他戰後出生的美國人搭上灰狗巴士,從不同的故鄉前往相同的紐約,在青春就要發光的時候,到世界之都尋找機會與愛。佩蒂以詩人的身分踏進紐約的藝文圈子,又在萌發的龐克搖滾大浪中加強了詩歌的音量,成為1970年代青年文化的掌旗手之一。

有才華的人出現在對的時機與地點,佩蒂的故事很動人,但當時美國夢那座屋頂下,她只是大房間裡的其中一個人,身旁站滿了其他佼佼者,比她更出名、更有才氣,或許也更成功。

1990年代,包括佩蒂在內的嬰兒潮世代面臨了時不我與的轉型期,佩蒂的偶像巴布.狄倫(Bob Dylan)也不例外(但狄倫的陣痛階段來得更早)。活到50歲的他們,發覺自己的作品落在年輕人的審美之外,粉絲青黃不接,而生命本身的艱難,也耗損著一名創作者的元氣。

藝術家各有應對之道,佩蒂的方式最簡單,執行起來卻最困難——她不去更動作品的風格以迎合當下的潮流,只是帶著始終高昂的理想主義,繼續活著,去經驗人生給她的一切。她結婚生子,卻歷經喪夫與失去弟弟的痛苦;她活過911恐怖攻擊與COVID-19,但靈魂至交、玩團夥伴和心靈導師卻一個個告別了她。當年搭上灰狗巴士的同代人,多半已不在世上。

身為盡情燃燒過的龐克,是不該太長壽的;有幸活得夠老的龐克,又很難維持當初的鋒芒與那種絕對的真實感。

佩蒂的反常,在於她愈活愈酷,愈活愈受歡迎,甚至可以說,她愈活愈年輕!善用得天獨厚的健康和敏捷的心思,她在詩人、搖滾歌手這兩個卓然有成的身分外,生涯第三幕的布簾拉開,臺上站了一位文字雋永、筆鋒帶真摯情感的散文家。然後在眾人的驚嘆中,她又如魚得水地在70多歲的年紀成為一名貨真價實的Instagram Influencer(這裡可由你自行添加一個表情符號🤘)。

從佩蒂的IG「開站」以來,我一直是她忠實的追蹤者,就像拆禮物一樣,偶然在她的貼文中看見我去過的,乃至書寫過的地方,那天都感覺充滿了靈光——中國城的和合飯館、東村的寶石溫泉書報攤、CBGB搖滾俱樂部。其實2006年10月15日,CBGB歇業那晚,我就在門外徘徊。

翻譯是一種愛的勞動(labor of love),我這個新手譯者初次翻譯,就有幸面對敬愛之人的文字。這本書的翻譯工作進行了3個月,忙碌的生活中,每天睡前我走入佩蒂的幾個日子,透過她的日常景窗,眺望到一片片深邃的風景,有些明亮直接,有些埋在她內心深處。

當我發覺「今日成謎」,便在記憶中搜尋過往和她交會的經驗,有圖書館的座談、好多場演唱會,也有唱片行的簽名活動。不同的場合,佩蒂會使用不同的語言和說話腔調(別忘了,她是一名傑出的表演者)。我將自己的眼睛放進她的眼睛,看見「破碎的神諭」完整的模樣,再還原成簡潔並有力道的文句,那是佩蒂文字特有的詩性之美。

在書中被銘記的評論家蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)曾說:「對文化困境或文化衰敗的感覺,使人油然而生一種欲望,要去掃蕩一切。當然,沒有人需要瘟疫,不過,它或許是重新開始的機會。」

大疫過後,這本書拿在手中,深深喚醒我們重生的渴望。它是時間之書,本質上卻是「反時間」的——希望、掙扎與思念,都在循環的季節裡凝固成永恆,每一天都是紀念日。●

|

|

|

作者簡介:佩蒂.史密斯 史密斯將垮世代的詩歌和實驗性搖滾樂結合,被譽為「龐克搖滾桂冠詩人」和「龐克教母」。她將19世紀法國作詩法介紹給美國十幾歲的年輕人,同時她中性的公眾形象和非女性的語言風格都走在時代前端,引領創作風潮。 史密斯最廣為人知的歌曲是她與布魯斯‧史普林斯汀一起創作的〈因為這夜〉,該歌曲在「Billboard Hot 100」排名第十三。她總共錄製了十二張專輯。 史密斯1973年在紐約高譚書店開了第一個畫展,1978年後,她的畫作都由Robert Miller畫廊代理。2002年安迪渥荷美術館為她辦了一場回顧展,展出她的畫作、攝影以及絲印。展題為「陌生的傳息者」。 2004年,《滾石雜誌》頒布的百位搖滾重要人物名單中,將史密斯列為第47位。2005年,法國文化部頒發藝術終生成就獎給她。2007年,她被列入搖滾名人堂。 2010年,史密斯信守承諾寫下攝影師羅柏與她的70年代紐約故事《只是孩子》,風靡英美書市,蟬聯紐約時報暢銷排行榜長達75週,拿下年度美國國家書卷獎。2015年,她再以《時光列車》寫旅途寫時代寫創作寫閱讀,獨樹一格的文風一如她的歌聲,再度登上紐約時報等各大媒體年度好書金榜。2016年,她代表巴布‧狄倫領取諾貝爾文學獎,並獻唱〈暴雨將至〉。2019年,出版文集《如夢的一年》。 史密斯的其他著作有《Witt》、《Babel》、《Woolgathering》、《The Coral Sea》以及《Auguries of Innocence》。 |

書.人生.梁莉姿》那些借來的書

離開香港時,因著行李考量,最終攜隨於身的書只有十本左右,彼時我篤信自己會在機上讀,或在隔離的十四天內讀,要不在被禁止進入校園的七天自主管理中,時間那麼長那麼多,總會讀完罷。結果彈指間,來台一年,伴隨家人往後陸續寄來的幾箱書,一同擱放於我其後網購來自行搭成的層架上,乏人問津,如一群不被待見的妻室,我則像一個彆扭的花心大蘿蔔,此間汲汲於課堂讀本、在友人家瞥見的藏書、逛書店或文創市集時偶遇的作品——以及課後躲在圖書館無人的樓層中細細摸讀的書。

儼如小小的癖與欲望,我對已收入囊中,篤定屬我的書冷冷且疏於理會;卻往往著迷於那些緊繃、倒數、限定而趕促如篩縫裡逃掉的漏網時光,越被限制,越肯定手中紙頁並不屬於我,終究要歸還出去的——越多不確定因素,竟教我讀得越快越加刻印於腦海,彷彿一種本能記憶。

我想這是因為,自小滋養我閱讀養份的場所,從來是那麼不安定,零散,碎片化,好像穿著鞋子睡覺,或立著吃飯一樣,總是必須隨時做好放下並離開的準備。

唸小學時,因父母雙薪關係,沒空來接我放學,又擔心我獨自走回家的路太長,怕生危險。父親遂生一計,讓我每天自行到學校鄰近的商場店家待著,直至二人下班再來接我。又因父深受「孟母三遷」的故事影響,認為要選一個可落腳長待的地方,必得能同時滋養良好品德,從小培訓,於是毫無懸念,我被鎖定於商場內惟一一家連鎖書店內。

尚無手提電話(或孩子不被允許配有)的年代,約定與等待尚是絕對且不可動搖之事,我不敢耍任何滑頭,不敢溜到哪裡逛,畢竟父母來的時間總是不定。我時有好多焦慮的想法——要等多久?他們會忘了我在這裡嗎?抑或這是故意的,他們正在練習把我棄掉的路徑和方式?若他們來遲,會是出了什麼事嗎?

(事實上,確實有幾次父親下班後太累,直接倒頭睡了忘記來接我,留我一人在書店留了一個多小時,覺得不對勁,亡命般跑回家按門鈴時,他才揉著眼睛,跚跚開門連說抱歉。)

這段被動於書店等待的時光,如今想來,往後影響我的大概有三點,一是教我自此成為厭怕等待而必得直接爭取,慣於掌握事情的主動者;二則是使我在關係裡往往缺乏安全感,哪怕對方如何拚命允諾,我總戰戰兢兢,難以信任。前兩者是後話,第三點,則終如我父所願:無處可去的等待促使我只能開始閱讀。

那時候,香港本地的連鎖書店已不怎麼專營賣書了,書架像被逼得節節敗退的堤岸,任精品的浪潮幾近覆沒。甫進來,首排是影音產品,特價CD、VCD、DVD,次排是電腦週邊,滑鼠、鍵盤卡通貼紙、外置麥克風、軟體光碟,再後列是學生文儀用品,好玩而帶機關的筆盒、散溢香氣的彩色橡皮擦、頂端繫著吊飾的筆、斑斕的貼紙……只到了最後列,才立滿幾道如牆密擠的書架,在補充練習、益智填色畫本和勞作色紙的中間,有這麼兩個書架。左邊是兒童讀物,右邊是流行及現代小說。書很舊,確實如牆,似裝飾品,經年無人碰觸,連那小角落也少有人停駐。我還記得從架上嘗試抽出一冊書時,滑光鍍膠的封面與它緊鄰的書黏在一起,塵屑自縫與書頁間蔓出,像細細的砂霧。

我開始閱讀,從童書繪本,中國古代神話,希臘神話,偵探小說,到唐詩三百首,格林童話,伊索寓言……起初我讀短促的故事,約兩到三頁即完結,時間易掌控,待爸媽來時也能馬上乖乖離開;但慢慢地,半個書架的小短篇都被我讀光了,於是我開始看長一點的故事——也就是兒童版本的經典作品,因為一次讀不完,但又不能折書角或留下書簽,我便開始默記頁數,待翌日再來時馬上能接著讀。有時讀到一些驚人的轉折點,卻碰上星期五,我便耐不住等那假日兩天,週末時央求媽媽帶我去書店把書看完。

(那時自然不知道兒童版跟原著的分別,還很驕傲地在班上炫耀:「我把四大名著、福爾摩斯全集都讀完了!」還確實引來同樣純真的同學們崇拜的目光。)

我是後來才意識到,故事之於我,正是在一無所待的漫長時光中,我惟一被允許攫獲,收於囊中,且能時反覆悄悄咀嚼的物事。彷如隱喻的現實,那些教我羨煞的,富饒,精緻,多樣而琳瑯滿目的商品——以至連書本,在那時家裡的經濟環境,皆是我無法擁有的。它們穿過我,正如我越過它們,抵達故事的牆邊,翻起一頁頁籓籬,貪婪而獨獨不會被責備下,肆意收納所有光怪陸離、愛恨交織、教人目炫神迷的世界。

當然,開始手癢,開始生起自己也來講故事的衝動,則是再後來的事了。

到了高小,父母信任我能自行回家,遂撤去在書店等待接送的規條,更為我打了家裡鑰匙,並允我參加一些課外活動,或與同學蹓躂,只要求我每天最晚要幾點抵家。我則大多數時間待在學校圖書館,讀著一列列書架上的故事書,如骨牌般風捲殘雲,一本挨著一本讀,接續,連綿,直至整個書架的書被刨光。回想起,這種蠻牛勁般的大量閱讀,正體現了我那時沒建立出什麼閱讀品味,我甚至不知道讀書應該挑自己「喜歡」的書。因著不懂判斷,哪怕有不怎麼喜歡的故事,也常困惑於他人的讚頌和推薦,而納悶必是自己見識少,讀不懂,因而更使勁要把書讀完。

這芸芸而帶點囫圇吞棗式啃過的書堆,大多都被往後生命中更多繁瑣擾神的事蓋過了,卻有兩列叢書如定格膠卷,一直凝在記憶裡。兩列內容相若,皆是世界文學名著,只是出版社不一,一列是東方出版社,一列是企鵝圖書。

起初源自我媽一句隨便的搭話,建議我去讀讀《傲慢與偏見》,我還以為是什麼心靈雞湯正向書籍,跟《禮物》、《秘密》等書類近。幾天後,我首先遇見東方出版社版本,書脊泛沙灰色,封面為手繪油畫, 橙色邊框,紙質較薄而偏黯黃,風吹起來紙頁會有點飄,但微微泛有杏仁混糅果實的味道。書名統一以藍色直印:《傲慢與偏見》、《茶花女》、《野性的呼喚》……後來遇見的企鵝圖書則以紫色為主調,書脊和封面皆以灰紫襯底,再印上書名及名畫,紙質厚一點,較淡白,翻起來有韌度,不過也因而易弄髒,留有痕跡。

這些世界名著,彼時讀得何其入迷,毫無包袱。一本就是一個世界,寫流浪的孤兒,被欺壓的工人,幾個群角異地歷險,命運般的悲劇戀人,幽默的身份錯亂,竭力克服陰影與自卑的紳士,教人唏噓的平靜結局。若是現在重讀,自然免不了先來一番作家生平,大仲馬、小仲馬、狄更斯、馬克吐溫、珍奧絲汀等人的出身時代背景,繼而配合國族、戰爭創傷、身份性別階級等來分析一下,什麼都是意象、脈絡、指涉,再難以讀得輕鬆純粹。

不過童稚也有童稚的殘忍,我確實攫取了滿滿的情節和故事,而棄所有背後鮮明的議題如敝屣,女性主義、解放黑奴、戰爭傷痕、諷刺權貴、抨擊階級不均等主題,彼時我未有太多理解。

東方出版社的書都顯薄,我起初以為是省略過多,有時讀完了會很惘然,覺得有些地方讀不順或不解,於是翻來企鵝圖書版本再讀。有一段時期同一本書我會讀兩遍甚至幾個出版社版本,有時是為了比對,有時是譯名不一而影響,譬如《飄》與《亂世佳人》;《苦海孤雛》與《孤雛淚》;《苔絲》與《黛絲姑娘》;《鐘樓怪人》與《巴黎聖母院》等。另一些時候我會被類近的故事情節混淆,譬如把基度山伯爵跟《咆哮山莊》裡的希斯克里夫的復仇歸來記錯;又會把《苦兒流浪記》和《孤雛淚》中流浪孩子的經歷弄混;或是分不清《湯姆歷險記》和《金銀島》尋到的寶藏,之類之類。

慢慢發現,即使比對版本,也無法釋除困惑,而企鵝圖書版本好像較厚也並非更多字的緣故,而是紙質輕重與排版、字體大小的關係。後來才知道,原來寫給兒童讀的改寫版本,總得符合道德尺規,屏蔽修訂一些情節。許多名著中原有的腥羶色,對孩子而言或不太合適,然也因其改編,讓通篇敘事有點突兀。如《茶花女》的主角本是風塵女子,然兒童版本則改成純情少女,致使後段的被拋棄、病重、催債等悲劇交織在讀來時有點不明所以;最讓我讀得迷惘的莫過於《黛絲姑娘》(或譯為《德伯家的苔絲》),原著中寫及少女苔絲未婚失身於無賴男子,意外懷孕,更於尾段殺死男子並被警察抓捕,最後需處以絞刑,悲劇收場,以點出當時農村婦女的壓抑處境。原著於十九世紀在英國出版時已遭多家出版社拒絕發行,批評為「不道德」、「墮落」之書。如此情節在兒童版本改寫中(即我當年讀到的版本),即含糊輕輕帶過,甚至讓當時的我驚疑於怎麼女主角睡個覺醒來,哭一哭,就懷孕了。

然而終究是這些故事豢養我,讓我充盈柔軟。我時想念那些可肆意且毫無芥蒂,不分好壞地閱讀的日子。在每個等待而惘惘的時刻,惟一可以茲確認的只有手上借來的書,逐字逐行讀進去,在限制和緊繃中拚命地讀,在爸媽的腳步踱至身旁前,在閉館的鐘聲響徹室內前,在書必須脫離手上前,倒數般的亡命感,讓我必須、馬上、當刻,趕快閱讀,讓故事統統養於腦內。

只是那時不知道,可以囫圇吞棗地讀,那些同是借來的時間,原是何其奢侈。●

作者簡介:梁莉姿

畢業於香港中文大學中國語言及文學系。寫詩、散文及小說,著有小說集《住在安全島上的人》、《明媚如是》、《日常運動》及詩集《雜音標本》。獲第23屆「臺北文學年金」獎助計畫入圍及台積電文學賞評審團特別獎。

現就讀國立東華大學華文系研究所(創作組)。願想繼續書寫香港。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量