影評》當《傷心的奶水》不再流淌:左派革命的恐懼後遺症

I.祕魯民謠,最恐怖的記憶

也許有一天,你會明白

我曾多麼驚恐地哭喊,

跪在地上,向那些惡棍乞求赦免。

那天晚上,我尖叫,

回聲滿山谷。

那些人卻在嘲笑。

我痛苦掙扎,說:

你們的母親一定是

得了狂犬病的婊子,

才會生下你們這樣的壞種,

才會讓你們吃掉她的乳房。

來吧,你們也可以吃掉我的乳房,

來吧,你們也可以吮吸我的奶水,

就像對你們的母親做過的那樣。

這個唱歌的女人,

那天晚上,被擄

他們用生殖器,用手

強姦我。女兒在我子宮裡凝視,

他們卻毫無憐憫。

如此還不滿足,

他們竟逼迫我,

吃下我丈夫約瑟夫的生殖器。

乾癟的生殖器調拌了火藥的滋味。

我痛苦地大叫:你們最好殺了我

然後把我和約瑟夫埋在一起。

這是祕魯電影《傷心的奶水》開頭的部分。長時間的黑幕,猶如永遠看不見明天的黑夜,只有一位老婦唱起淒涼的民謠,不是專業的嗓音,土地般粗礪,與她貧窮的生活恰好對應。沒有配樂,因為在藝術中,任何裝飾痛苦的企圖,反而是對真相可恥的背叛。

痛苦到極致,便是言語的失效,最後只能藉助民謠,才能吟唱出她恐怖而悲慘的命運。歌聲消停,黑幕退去,鏡頭特寫:躺在床上的印第安母親緊緊閉著眼睛,滿是皺紋的臉痛苦地抽搐;繼而,女兒的臉進入畫面。兩代人的臉貼在一起,兩代人的歌連接在一起——女兒唱起民謠,安慰臨死的母親。

導演克勞迪婭(Claudia Llosa Bueno)是作家略薩(Mario Llosa)的女兒。拍攝這部電影的初衷,或許與父親在安第斯農村地區調查游擊隊的恐怖主義有關。

那是1983年,略薩和包括人類學家、心理學家、法學家及語言學家的社會知名人士組成調查團,前往花查奧(Huaychao)調查8名記者被殺害的真相。此前,有8名記者在首都利馬聽到偏遠農村地區游擊隊大虐殺的傳聞,於是前往實地採訪,卻慘遭不幸。

調查歸來,作家略薩起草了一份呈交國會和總統的報告,宣稱:祕魯同時並存著兩個幾乎不可調和的世界,一個是現代、文明的祕魯,那裡的人們生活在20世紀;另一個是傳統、野蠻、原始的祕魯,散佈於安第斯高原的各個農村,停滯在19世紀,甚或是18世紀。

略薩刻意提及安第斯高原上印第安人那種遺傳自部落時代的暴力性格,可是他忽視了,點燃落後地區原始暴力的恐怖火種,卻是來自利馬的知識精英階層。

領導農村地區游擊隊武裝叛亂的,是創建於1960年代末期、名為「光輝道路」(Sendero Luminoso)的極左組織。這個組織的幹部,都是清一色來自外省、接受高等教育的知識分子,創建者古斯曼(Abimael Guzmán)是哲學教授,主要講授馬克思主義和毛派武裝理論。

比起1970年代日本的「聯合赤軍」因為自我批評(相當於中共的「延安整風」)而殘殺同志的行為,「光輝道路」更為恐怖的是,把殘殺蔓延到了各個農村的普通人家,並且在親友和家人之間激起猜忌、憎恨和血仇。

接著便是國防軍與游擊隊之間爆發的武裝衝突。軍人對根據地實施殘酷的報復,許多男人被殺害,許多女人被輪姦。直到1992年,古斯曼和另幾位核心領導被捕,組織被摧毀,「光輝道路」這才四分五裂,逐漸消跡。

雖然和平重新降臨曾被武裝分子盤踞多年的農村地區,但是,恐懼並未清除,猜疑仍然存在,傷痛猶如噩夢。在暴力之後,人與人之間,肉體與靈魂之間,記憶與歷史之間,怎樣才能和解?而破碎的心靈,分裂的人格,糟踐的道德,失卻的倫理,充滿仇恨的社區,如何才能重建和復原?

這就是美國人類學家瑟伊頓(Kimberly Theidon)於1997年前往祕魯進行田野調查時,想要探究的問題。她發現,村莊裡的人們全都保持著沉默,即使接受學者或真相調查委員會的詢問,也不敢說出真名。

那都是些什麼樣的村莊呢?瑟伊頓看到:依然延續著泛靈式的薩滿信仰,人們畏懼山神和亡靈,各種各樣的巫術成為治療痛苦的祕方。最後,瑟伊頓發現,過於恐怖的痛苦,導致了一種「記憶的痙攣」,這正是創傷後壓力症候群(PTSD)的表現。

隨著時間的推移,研究人員與受害者之間的關係越來越親密越來越多交往,終於,女人最先開口,講述她們曾經遭受的傷害。從幾千份證詞裡,研究人員就創傷後遺症予以分類,發現了如同民間迷信一樣廣泛存在的症狀:「傷心的奶水」。

受到傷害的母親認為,她的奶水會把恐懼和厄運傳染給孩子。「傷心的奶水」,印第安人的奎查語(Quechua)叫作:mancharisqa ññ。這句話隨著語音的變化,會有雙重意思。一是受到驚嚇的乳房;另一重意思是,因為乳房受到驚嚇,故而分泌出傷心的奶水。

導演克勞迪婭正是受到這句話的啟發,並以瑟伊頓的學術著作《親密的敵人:發生在祕魯的暴力與和解》(Intimate Enemies: Violence and Reconciliation in Peru)為依據,拍攝了電影《La teta asustada》。在台灣上映時,這個西班牙語的片名被譯為《懼乳:傷心的奶水》,比起日文譯名《悲しのミルク》(傷心的奶水)或許更為精準。

電影裡,那位印第安母親傷心的奶水,就把恐懼傳染給了女兒。雖然恐怖主義的浪潮隨著左派革命的失敗早已消歇,女兒也跟母親和舅舅搬到了首都利馬的貧民區,但是恐懼已滲入她的靈魂。

她把一顆馬鈴薯塞進陰道,天長日久,馬鈴薯開始發芽,導致她經常暈倒、流鼻血。但她不肯到醫院接受治療,因為她相信親戚鄰居們說過的話:恐怖分子不會強姦陰道裡長著一顆馬鈴薯的女人。

這個魔幻現實主義的情節,或許正是對「革命」最好的隱喻。

II.全世界無產者聯合起來,朝聖一場浩蕩的血祭

正應了那句口號:「全世界無產者,聯合起來!」1960至70年代的毛派革命,就和1910至20年代的列寧革命一樣,知識分子透過一種「薩滿新異教」般的思想體系,激發出農民的原始暴力,形成一股恐怖主義的浪潮,從而把全球很多人的席捲在了一起。

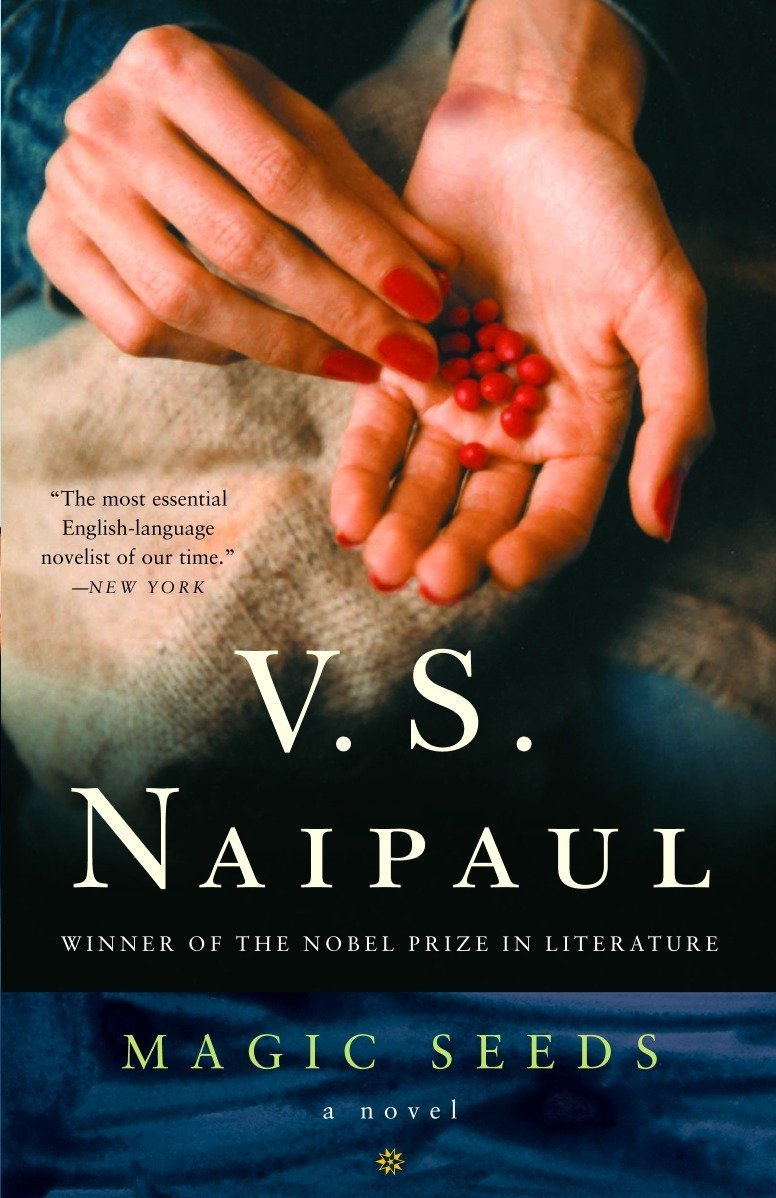

在印裔英籍作家奈波爾(V.S. Naipaul)的小說《魔種》裡,從南非回到歐洲的知識分子,受到妹妹蠱惑返回印度南方,投身毛派游擊隊。8年的叢林遊蕩,終於讓他感到虛無,同時又擔心自己可能會被同志和組織殺掉。

參與創建日本赤軍的重信房子,提出「國際根據地」理論,前往巴勒斯坦,與阿拉伯左派青年一起,在歐洲和中東策畫並實施了一系列爆炸、劫機和無差別殺戮事件。

我的父親,一個中國西部偏遠農村的青年,先與同學「重走長征路」徒步去延安朝聖「革命根據地」,接著乘坐免費的火車趕往北京,和成千上萬的紅衛兵一起,在天安門廣場上高舉毛主席語錄,吶喊,流淚,幾近瘋癲,彷彿陷入羅馬神祭的那種性力狂迷;然後,也和羅馬的太陽神信仰一樣,和所有古代異教一樣,紅衛兵開始了活人血祭。

27歲的遇羅克因為質疑「出身論」,就以「反革命罪」當即槍決。和遇羅克一樣被殘酷血祭的,還有質疑「個人崇拜」的北大女生林昭,還有在監獄裡備受虐待、最後發瘋吃自己經血的張志新。每當看見這些人的名字,我的心就會怵惕而揪疼,腦海裡隨即浮現種種聯想,讓我在恐懼之餘,又有一種因為不知該如何紀念他們而產生的深深的負罪意識,同時也為自己的怯懦感到羞恥。

後來移民美國的遇羅文(遇羅克的哥哥)痛感於自己家族的悲劇,曾在1980年代寫過一本書《大興屠殺調查》。他發現,這種悲劇並非只是降臨在他的家族。僅在大興的一個公社(村),就有325人被殺害,22個家庭絶戶,受害者最年長的80歲,最年幼的出生才83天。

「紅八月」的血祭蔓延到了全國,一份《廣西文革機密檔案資料》顯示:廣西壯族自治區29個縣市發生了「吃人風潮」,在批鬥大會上,被革命群眾吃掉的、姓名確鑿者就有302人。

與祕魯山區的印第安人一樣,發生了「吃人風潮」的這些縣市,是個少數民族的聚居區,同樣祖傳著薩滿泛靈信仰。薩滿信仰的核心,是精靈附體與魔神崇拜。這個信仰裡的血祭儀式和「食人」傳統,有著非常古老的歷史。

1970年代的紅色革命,就像一場薩滿新異教的巫術血祭,向著全世界蔓延。從柬埔寨的「紅色高棉」到拉丁美洲的熱帶叢林,從印度炎熱乾旱的南方到紐約的「黑豹黨」總部,從尼泊爾山區到日本東京。

全世界左派青年集體「呼魔」的時代,彷彿那個「徘徊在歐洲的幽靈」(Gespenst),經過一場奧德賽式的東方漫遊,重新返回了歐洲的心臟。

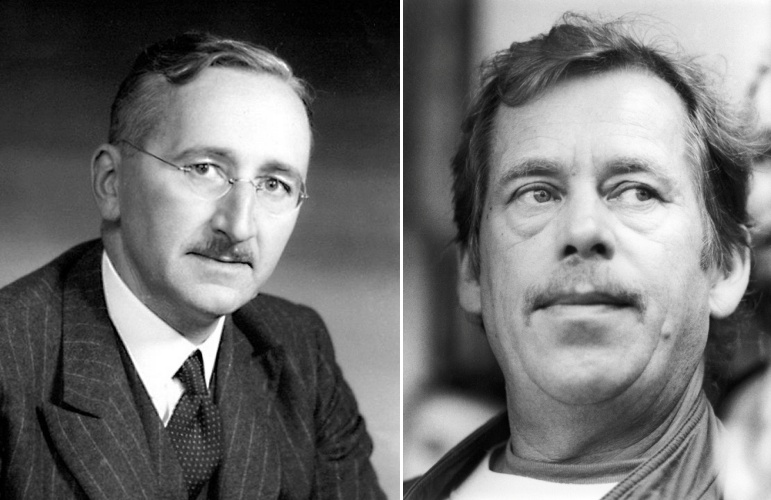

其實早在1944年,曾在納粹政權的恐怖陰影下長大的經濟學家海耶克(August von Hayek),就以辯論性質的著作《通往奴役之路》,洞悉並預言了將要發生在1970年代的一切。而劇作家哈維爾(Václav Havel)身處於這場革命海嘯的漩渦,則以文學之眼看到了些許端倪。

1965年,蘇聯入侵並佔領了捷克斯洛伐克,當地人民掀起反抗侵略的「布拉格之春」。反抗遭到殘酷鎮壓,這讓哈維爾猛然驚醒。一天早晨,他看見水果店老闆把一個標語「全世界無產者,聯合起來!」貼在櫥窗上。哈維爾從水果商這個幾乎無意識的行為中,看出普通人遵照當局命令行事,對於威權的盲目服從;看出了普通人與威權的掌握者,形成控制系統裡的主客體。二者都是權力系統的受害者,同時也是權力系統的工具。

在哈維爾看來,必須藉助愛的和解與真理的堅持(這也是「新約福音」的基督教普世觀念),才能打破依靠謊言和暴力撐持的那個控制系統,才能戰勝「以人之形態出現的恐怖惡魔」。從而,在1989年,有了捷克斯洛伐克那場偉大的「天鵝絨革命」,沒有射出一顆子彈,沒有流出一滴鮮血,捷克斯洛伐克順利完成了政治轉型,走向民主和自由。

III.一個美國中產階級小男孩追尋革命的童年

在擁有新教倫理和憲政民主的美國,「以人之形態出現的恐怖惡魔」,同樣召喚著叛逆青年。而美國的叛逆青年,除了崇拜切.格瓦拉的左派政治青年,迷戀致幻劑、印度瑜伽和藏傳佛教「男女雙修」祕術(凱魯亞克小說《達摩流浪者》中所謂的「雅雍」)的嬉皮,還有反越戰的搖滾樂迷。

青年們往往把這三種生活方式交織在一起,打起自由、解放與和平的旗號,但其肉身與精神的底色,乃是共產主義暴力革命的魅情與薩滿巫術性力迷狂的混合。

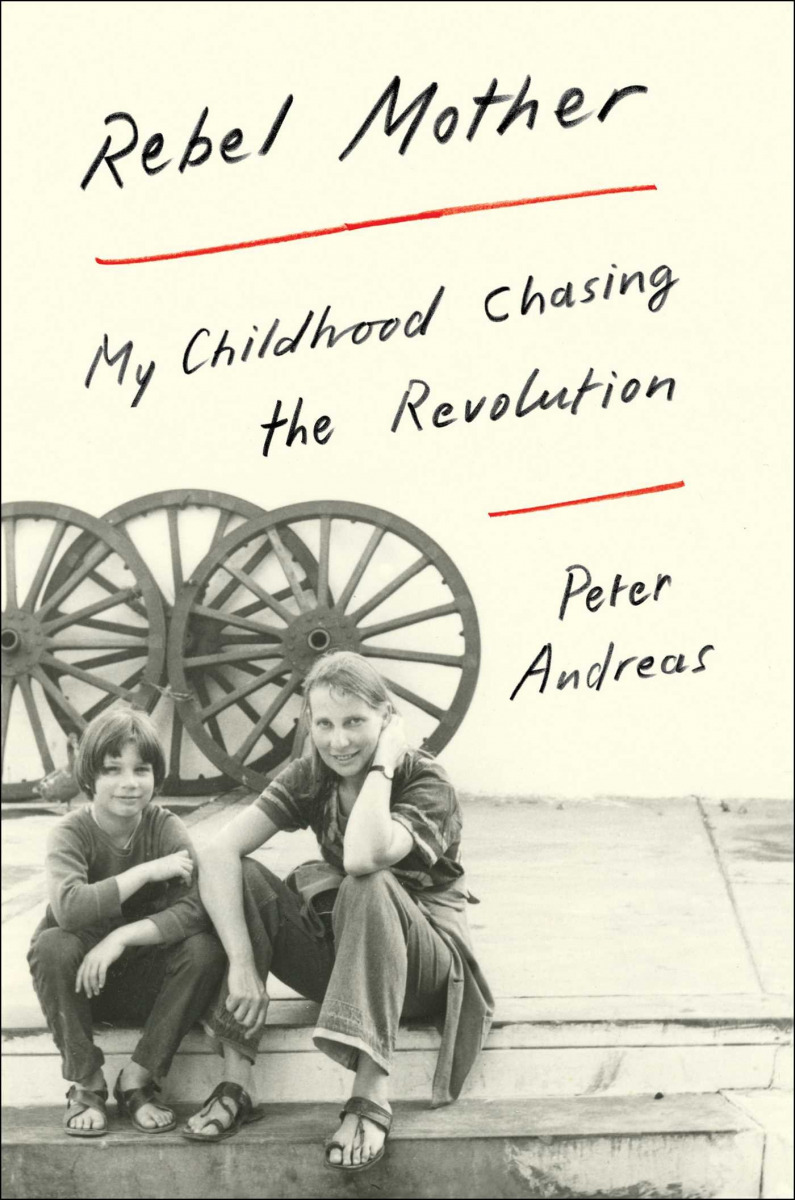

政治學教授彼得.安德瑞斯(Peter Andreas)在他的回憶錄《叛逆之母:我那追尋革命的童年》(Rebel Mother: My Childhood Chasing the Revolution)裡,結合母親卡羅拉的日記,講述了一個美國左派青年,在70年代前往拉丁美洲尋找革命的故事。

1972年,正在離婚訴訟期的卡羅拉把7歲的兒子彼得從學校拐走,和情人飛往社會主義的智利。卡羅拉想要和「人民」生活在一起,於是在貧民區租房居住,那裡經常斷水斷電,鄰居們都很粗野。

左派總統阿言德在軍事政變中被殺害後,卡羅拉帶著彼得去了祕魯,到處尋找游擊隊和根據地。她在各個貧窮破敗的鄉鎮過著半流浪的生活,常有來自歐洲的左派青年成為短暫的男友。最後她認識了印第安左派青年拉烏爾,並與之結婚。拉烏爾沒有正式工作,只能在街頭表演展現階級仇恨的單人戲劇,以此掙點小錢。而他的不忠,導致卡羅拉陷入憂鬱,一度想要自殺。

那時候,游擊隊組織「光輝道路」還沒有發展壯大。幸運地,卡羅拉沒有像日本赤軍的創建人重信房子那樣,投身於恐怖主義的大屠殺。後來卡羅拉回到美國考取博士學位,變成一名激進的女權主義者。實現世界革命的夢想並沒有消弭,只是在她看來,革命最好是由女同性戀者來領導,才有可能以非暴力的方式贏得勝利。

在重信房子和卡羅拉這兩位女性身上,我們可以看到,潛意識裡的文化基因是如何影響著她們的人生抉擇。

重信房子的父親是極右翼主義者。在政治領域,從一個極端走向另一個極端,只會有一種表現,那就是暴力和恐怖。

重信房子自幼成長的文化傳統,是一個薩滿性質的宗教體系,由武士道精神和神道信仰構成。這個文化傳統裡幾乎從來不曾中斷血祭與毀滅的原始意涵。我們從新海誠的動畫電影《天氣之子》就可以看出,依靠神奇能力,從長年陰雲和大雨中呼喚出一片晴天和一縷陽光的陽菜,她必須把自己當作活人獻祭,讓宇宙裡的大龍吞噬。這種自我獻祭,甚至連愛情都不能挽回。

卡羅拉則不同。在拉烏爾看來,相信耶穌的卡羅拉只能是個極端的保守主義者,而不是革命者。卡羅拉認為「期待人們突然拋棄他們一生的信仰,這不現實。」拉烏爾則把馬克思的名言「宗教是人民的鴉片」當作革命最重要的理論武器,從而堅決相信,祕魯的年輕一代需要被教導去仇恨耶穌,以及他所象徵的一切。

這個教導是成功的。

1980年代,「光輝道路」的游擊隊員在安第斯高原的各個村莊,燒燬教堂、屠殺信仰基督教的印第安村民。而當普世正義、人性之愛和神聖企盼被完全摒棄以後,人也就只能變成野獸和魔鬼。革命至此,甚至連懷孕的母親,都難以逃脫被輪姦、被性虐的殘害,甚至連母親的奶水都變得傷心,開始向下一代人傳染恐懼。

IV.中國西部一個「解放區」兒童的生活史

要過很多年,我才能看清自己出生的1970年代,整個世界呈現出什麼樣的歷史共性;我也才能明白,我與世界上的很多人一樣,背負著多麼相似的命運:革命的悲劇。

我,中國西部的農村少年,沒必要像同齡的美國男孩彼得那樣,去南美,去祕魯,像個乞丐般尋找根據地和解放區。我就降生在解放區,降生在「文化大革命」之末的1975年。

這片土地上發生過兩場革命。第一場革命解放了人的肉體,以武裝衝突和內戰的方式,推翻了壓在人民頭頂的帝國主義、封建主義和官僚資本主義。第二場革命是一場清理靈魂的「文化革命」,舊思想、舊文化全部焚燒殆盡,「新人類」彷如鳳凰涅槃,成了世界的主人,準備實現「英特納雄耐爾」(international)。

然而,革命的理論只是教科書和政治宣傳中的一套虛詞,在宏大敘事之下,每個人其實都是在虛情假意地扮演指定的角色,一旦卸妝,仍然是原來的那個人,帶著一身從革命的暴力中受傷的殘疾,帶著深深的恐懼。

我的母親是個文盲,那是她從革命和1960年代的大饑荒裡帶來的知識殘疾。在父母的命令之下,她14歲定親,18歲結婚,然後是沒完沒了地遭受家暴,來自我祖父,也來自我父親。

她經常在漆黑的夜晚或大雪瀰漫的黃昏,逃跑在荒野中,去投奔遠方的某個親戚。老家的方言把這種逃離家庭的女人叫作「顛山婆娘」,「顛山」這個詞,多麼生動地勾勒出女人翻山越嶺的那種倉皇。

我的父親是村裡第一個高中畢業生,曾經是激情澎湃批鬥過老師的「革命小將」,卻不曾對他的父親有過絲毫的反抗。他的父親是個殘暴的家長,家族裡每個人都曾無數次遭受過他的毒打。我的祖母說,年輕時她被打斷過一根肋骨。

母親嫁來以後,棍棒很快就落在了她的身上。像是一場虛無縹緲的夢,我記得某個遙遠的春天,院子裡擠滿了人,不知為什麼,我的祖父和父親打得我母親在地上翻滾。沒有聲音。多麼奇怪的記憶!就像一幕無聲電影的場景。

似乎是發生在我3歲之前,我甚至覺得,這是我的靈魂脫離肉體之後目擊的場面。實際上,我並不知道那個在地上翻滾的女人就是母親,在她生下我之後不久,我就被祖父擄走了。她是因為偷偷來找我,所以才被打嗎?抑或當時,我就在母親的子宮裡,像祕魯電影《傷心的奶水》中,那位印第安母親用民謠唱說的那樣——一個嬰兒在母親的子宮裡凝視著暴力?

然後,就是一次次「顛山」逃跑,一次次離婚,又是一次次,我祖父逼迫著我父親去復婚,復婚之後,我母親再一次次遭受暴力。我祖父同母異父的哥哥,希望勸服這個蠻不講理的弟弟,結果卻是兩人打了一架,後來還差點鬧出人命。這場兄弟冤仇,一直持續到老。

父親在鄉政府當廣播員,每天都在嚴肅地講述謊言。我的母親很快就被我祖父攆出莊院裡促狹又陰冷的廂房,她懷著我,無家可歸,一位老爺爺看她可憐,把一個破窯洞借給了她。窯洞口有個雞架,下面落了一層雞屎。母親說,很臭。

我在一個夏天的正午,降生在一堆乾草和泥土中,因為母親窮到連一塊遮住土炕的羊毛氈都沒有。這個降生於乾草和泥土的情景,如今總是讓我想起馬槽裡包著一塊白布的耶穌,由此也以不合教義的偏見,常常竊想:生於貧窮、逼迫和苦難中的人,靈魂裡的原罪,或許不會太過炭黑。

第二年,突然有一天,廣播裡傳來偉大領袖毛主席逝世的消息。我母親大哭著,她可能也在藉機哀悼自己私人的悲苦,就像很多在親人的葬禮上嚎啕不止的女人,其實是在為她自己悽慘的命運而哭泣。這個為毛主席慟哭的女人,失去了兒子。我被祖父擄走了!

母親抱著襁褓中的我,去公社的麥地裡幹活。祖父衝過來,把我搶走了。因為我是個男孩,能為家族傳宗接代。男孩金貴,女子命賤,那片黃土高原上矗立著一個金字塔式的男權社會,女性被鄙視,輕賤,甚至被殘害,遭拋棄。

我祖母那雙畸形的小腳,便是終生保留的一個被殘害的記憶。那是多麼痛苦的折磨!從三歲開始,用牛皮和布條把雙腳纏緊,阻止發育。女人的腳越小,便越美,也就越容易嫁出去。一代又一代男人的霸權和性變態,讓一代又一代女人遭受暴力的摧殘,因而,恐懼便積澱在一代又一代母親的奶水裡,再把厄運傳染給一代又一代後裔。

V.和解,只能以愛與寬恕的方式

母親說過,她的乳房漲得生疼,只好擠出奶水用來洗臉。而我,吮吸著祖母那對乾癟的乳房,一天天長大,直到在祖父的謊言裡相信,我是祖母所生。

我的童年沒有母親的身影。

長大後,我一再反叛。或許是因為,既悲劇又幸運地,我沒有從母親那受驚嚇的乳房裡,吮吸到太多傷心的奶水,故而不被恐懼和厄運傳染。

我沒有遵從祖父的期待,中學一畢業就結婚生子,和我父親一樣終生廝守貧窮的村莊。我反叛這個賡續了一代又一代的命運,離開故鄉,一直孤獨地走啊走啊,走過山村、草原和都市,走過一道道邊境,發現很多人過著充滿愛和希望的生活。

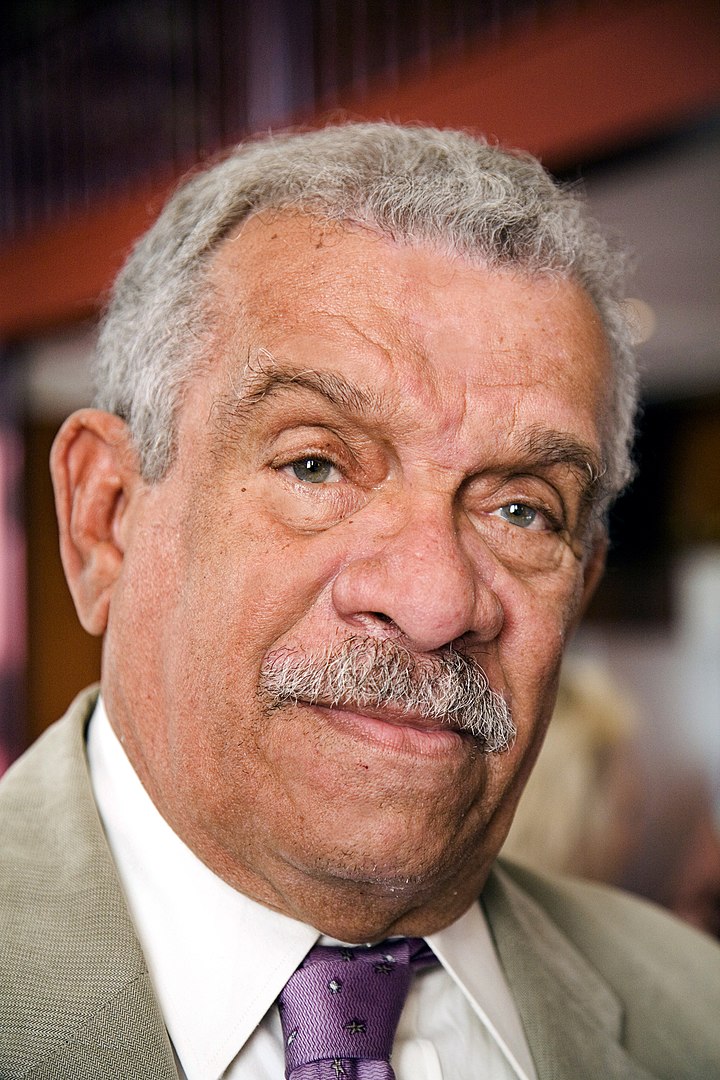

我反叛家族的薩滿信仰,毅然拋棄從來沒有公義的家神,然後走向十字架的救贖,承認自己是個全然敗壞的罪人,惟有承領耶穌基督的愛,才能療治內心的創傷,並且試著像詩人渥克特(Derek Walcott)所說:「以恆愛之心去讚美那活著的萬物和死而變黑的一切。」

多麼希望災難般的祖父早早死去。直到40歲以後,我的靈性生命獲得一次翻轉,從而不再懷有怨恨。於是,我在心中饒恕了祖父,這個殘暴的家長,饒恕了他給我帶來的精神創傷;我饒恕了父親,這個經常躁鬱、狂怒和怨恨的男人;我也在祈禱裡饒恕了龍圖騰種族中,由一個個這樣的男人凝聚而成的老族長。我把靈魂審判的權力交付上帝。

祖父活到92歲,至死也沒有向家人道歉,至死也沒有和我母親和解。而我的父親,也不曾對他在青春年代的「紅八月」有過懺悔。

人類學家瑟伊頓講述,一個大赦之後回到故鄉的游擊隊員,因為良心不安,終於站在重建的教堂裡,對著鄉親當眾懺悔。接受了福音派和長老宗信仰的人們饒恕了他,曾經被游擊隊的暴力破壞過的鄉村社區,就這樣在和解中慢慢重建。

然而,這樣的懺悔、饒恕與和解,在我生長的那片土地上從未發生。由此我便知道,仇恨和暴力,仍將隨著一位又一位母親傷心的奶水代代沿襲。而我,只好遵循先知亞伯拉罕和摩西的示範,離開本家本族,離開那彷彿仍然處於18世紀、或是更為原始的土地,去往別處,去往信仰自由和民主憲政之國,尋找一個應許中「流著奶與蜜的迦南美地」。

我相信,在這個世界上,肯定會有一個時代,肯定會有一個國度,也肯定會有一個家庭,母親的奶水因為愛情,從而不再傷心,新的一代後裔,將會受到父親的祝福,從而不再恐懼。●

無人島漂流100日日記

無人島漂流100日日記

現場》照片能捕捉文學家深邃的心靈嗎?「鏡頭的盡頭,文學對照集 」ft.攝影師汪正翔

由《聯合文學》與桃園市立圖書館聯合舉辦的週末文學沙龍「鏡頭的盡頭—文學對照集」,邀請不同世代的藝文攝影師進行作品回顧,分享多年來以攝影之眼為台灣文學人物造像,訴說在觀景窗下的作家故事。第一場主講人是今(2022)年甫出版攝影評論集《旁觀的方式》的汪正翔,他也是本系列活動中最年輕的攝影師。

➤採訪形象照:如何拍出作家的心智?

汪正翔首先為自己的工作內容定位。一般提到攝影師,多聯想到婚禮攝影、時尚攝影,而他屬於藝文類的攝影師,平常大多與藝文媒體合作,拍攝「採訪形象照」。不同於採訪側拍照,汪正翔首先追溯「採訪形象照」的淵源。大約在2014、15年左右,台灣出現了幾位厲害的攝影師,將採訪側拍照拍成了形象照,比如台灣攝影師陳昭旨為《OKPAI》拍攝的作家採訪照,完全超越了一般側拍的範疇,宛如生活感十足的形象照。此例一開,採訪攝影也漸漸往營造形象而非現場側拍記錄的方向發展。

「經過設計,照片甚至能隱喻作家、學者自身的專業或關懷。」汪正翔如此解釋。而拍攝這類型照片,正是藝文攝影師的工作內容。

汪正翔也將自己的攝影工作與人類學家做了交互比擬:「早上拍作家,下午拍藝術博覽會,晚上可能又去拍另外一種身分的人,就像穿梭在不同的部落間。」因為經常出入在不同群體之間,特別會感覺到「人,都是不一樣的」,不僅表現在衣著、笑點上,還有諸多風俗也大異其趣。

這也是汪正翔在這場演講要分享的重點:他在文學部落看見了什麼?

➤拍攝文學作家的困難

拍攝藝文人士的困難之處,首先在於這些被攝者普遍不習慣拍照。作為反例,汪正翔提到他在書店左轉有書的「客家沙龍」拍攝男演員溫昇豪,照片曝光後,很多人稱讚他「攝影技術進步了」、「顏色變漂亮了」,但他在同個場地拍過十幾位作家,卻從來沒有被讚賞。「文學家或藝術工作者,經常活在自己的世界中,都是比較內向的人,面對鏡頭時,表情很容易不自然、尷尬。」他如此說明。

此外,拍攝藝文人士的場地,對攝影而言通常都不甚理想。相較於商業攝影拍一張照片可能會花上8個小時,仔細的照顧到妝髮、現場布置與設計、燈光架設等等,在指定地點進行拍攝;採訪形象照通常只是採訪中衍生出來的需求,在大約2小時的採訪工作中,攝影可能只占15分鐘,地點不外咖啡廳、辦公室、研究室、作家與藝術家的工作室等等。

熱愛攝影的人都知道,場地是攝影成功與否的重要關鍵因素,但拍攝藝文人士的場景,卻總在很類似或很普遍的地方。

➤拍他們思想、言論當中的某一個關鍵字

不過,被攝者不習慣鏡頭或場地條件簡陋的問題,並不是拍攝文學作家肖像最大的困難所在,更大的挑戰是:「我們拍不到人的心智」。汪正翔進一步說明:「作家的心靈是很深邃的,他花了好幾年的時間寫出一部巨作,我怎麼可能用一張照片反映出那樣的精神?」

大多數時候,攝影師僅只是拍攝了一系列動作,很難透過照片挖掘出人的內心。

關於這項攝影難題,汪正翔曾在《旁觀的方式》中〈如何拍攝一個人〉專文說明:若想捕捉一位大師日常的身影,最快的方式是直接到作家的臉書尋找,有很多日常且直觀的照片,不需要透過設定好的光線與背景,呈現特定的人物樣貌。

說到底,採訪形象照究竟補捉的是什麼呢?

這段話可以視為汪正翔實踐採訪形象照的重要觀點。演講中,他回憶起某次拍攝唐鳳的經驗,拍攝地點不意外就在很難拍的辦公室,「再好的器材也拍不出來,只能使用一些怪招。」不僅辦公室,他補充如文創空間、文青咖啡館也很難拍,因為外貌都已經設定好了,很難調整。

「唐鳳根本無所不在,」汪正翔說,他希望拍出數位世界盡是唐鳳身影的氛圍。雖然場地不佳,他的解決方式是「投影機」。讓唐鳳的臉對著攝影機,傳回投影機,再將她的影像打在臉上,如此往返,製造出無限個重疊的影像。將唐鳳的實體與虛擬反覆疊加,形塑宛如布希亞筆下的「擬像」,是他為唐鳳所抓出的關鍵字:「呼應唐鳳在網路世界的狀態——她是經過無數二創的影像。」

同樣的操作方式,也曾應用在善於調度科幻元素、遊走真實與虛構的小說家賀景濱身上。《去年在阿魯吧》出版之際,汪正翔應邀拍攝賀景濱。「這本小說很有趣,有很後設的世界觀,世界的後面還有世界。」因此,汪正翔先拍一張賀景濱與電腦的合照,存入電腦,放映出來,再拍一張,如此反覆。這樣的設計,加入了作者與作品的特定思考,也是希望呈現了某種「關鍵字」。

➤來自被攝者的回應:恣睢麻利與崔舜華

詩人恣睢麻利以特別嘉賓現身這場演講。詩集《我們戒菸失敗》出版時,「做工」議題正盛,他也被貼上「水電工詩人」的標籤。汪正翔回憶拍攝恣睢麻利時,詩人說:「為什麼媒體都要凸顯我工人的樣子?我也要被拍成『大師』。」

順著這個思考,汪正翔沿用了過去捕捉攝影大師張照堂抽菸的攝影構想,也幫恣睢麻利拍了一張。這樣的設計,在多數媒體都以工人形象作為恣睢麻利的主要訴求定位時,為這件攝影案找到形象特殊性的突破口。

「滿不錯的,把我拍得特別的帥,我從小到大沒這麼帥過。」恣睢麻利如此回應。他話極少,令現場引頸的讀者有些不知所措,不過這也正表現了詩人的個性。汪正翔補充:「其實『不知道說什麼』是件很好的事。文學家的照片有時就是令人不知道說些什麼,但同時能讓讀者感受到『存在』,這兩件事情是黏在一起的。說不出什麼、不知道說什麼,反而能讓『人的存在』被意識到。」

有趣的是,活動中也展示了汪正翔十多年前拍攝本場引言人崔舜華的照片,然而崔舜華並不認為這張照片捕捉到當下的自己:「10年前,人事已非,木已成灰,是那時候剛踏上寫作出版之路,可能被定位成比較稚嫩的作家(畢竟過了這麼久)。當時看到照片時,覺得我並不是這麼清新、可愛的人。」她反問攝影師,當時想補捉的是什麼?

「我那時候應該比你更菜,」汪正翔如此回應。當時他主要專注在思考視覺如何成立,人的身型與進光的方向。那種拍攝手法適用於每一個人,但很難以呈現個性。如果今天重新拍攝崔舜華,汪正翔猜測大多數攝影師會想拍攝她很有個性的一面(崔舜華同意:「對,通常叫我抽菸。」),卻因此很容易陷入另一個刻板的方式。

「攝影師應該懂得判斷該作家通常被拍攝的方式,在此類別中做出變化。」汪正翔說:「如果今天重新拍崔舜華跟麻利,我會用最中性的拍法,沒有特別要表現什麼,放空的狀態。」

➤照片只提供了方向,它不是道路

汪正翔也回憶拍攝《王子》雜誌和《儂儂》雜誌的創辦人、白恐受難者蔡焜霖的經驗。「有時你聽受訪者講話,真的會有如沐春風的感覺。想像蔡焜霖受過的苦難,好似談得非常淡然,可並不是不在乎,我對他印象非常深刻。拍攝人物其實很多時候不是深入的交流,而是偶爾在一、兩個小時的幾分鐘內,你會看見一個人的心靈質地如此特別。」

採訪時,汪正翔與蔡焜霖一起行走於景美人權博物館,其中有座蔡焜霖當年被關的監牢模型。他指著模型說,當年獄友們很害怕聽到鐵門的聲音,因為只要鐵門被拉起,就代表有人被槍斃,這時大家會一起唱《安息曲》,為受難者送行。而基隆中學校長校長鍾浩東告訴獄友,若他要被槍斃,希望不要再唱悲傷的《安息曲》,改唱《幌馬車之歌》。蔡焜霖與鍾浩東並不住同一間,但有一天,他聽到遠方傳來微弱的歌聲,是《幌馬車之歌》,聲音越來越大(註)。

聽到這件白恐故事中最令人悲愴的親身見證,讓汪正翔深受震撼,他寫下以下這段話:

從白色恐怖受難者的攝影中,汪正翔希望指出的是「攝影的極限」,它只是方向,不是道路。他認為藝文攝影終究不可能真正「再現」優秀藝文工作者複雜且深邃的心靈,而只能傳遞「有等差的感受」。不過,攝影者已經在所有的動作中,尋找到他認為最接近的狀態。

上述那段話也說明了汪正翔的觀點與評論位置。作為攝影評論人、肖像攝影師、視覺藝術家,他後設地思考「採訪形象照」在藝文產業生產鏈中的角色、作用與位置,不彰顯它的宏偉性,而是從產業實踐的局限性,捕捉攝影向藝術靠近的可能性。●

➤鏡頭的盡頭──文學對照集

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量