Openbook閱讀誌攜手台北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞 》,推出「閱讀台北二三事」,用4集的節目,介紹發生在台北市的各種藝文大小事,有自由工作者、藝文場館、還有藝文節慶揭密等等。

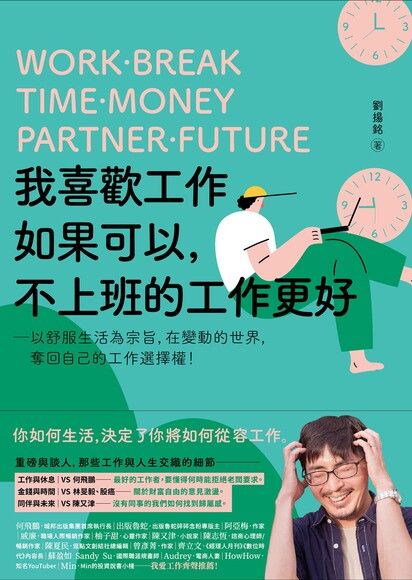

隨著產業型態的轉變,疫情刺激遠距工作、在家工作的盛行,近年越來越多人成為自由工作者,而在大大小小的藝文活動中,更可以看到許多季節性的活動,並不設置完整的正職員工,而是在特定時間召集人力。本集邀請經常倡議自由工作者權益的沃時文化 蔡雨辰與自由工作多年的作家劉揚銘,思考人與工作應該是怎樣的關係?如何在理想與現實中取得平衡?

《文化快遞》自2000年刊行至今,以文化局轄下藝文館舍及辦理的藝文活動為出發點、涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影、空間、人物、藝文活動,從不同角度記錄文化臺北,是臺北極具代表性的藝文資訊刊物。在臺北各捷運站點、藝文館所、臺北市立圖書館等都可以免費索取獲得,也可以支付郵資免費訂閱。

【精彩內容摘錄】 ➤ 自由工作者真的自由嗎?

劉揚銘:「自由」是需要學習的,不可能一開始就自由。開始自由工作後,我體會比較深的是,以前不論是求學或上班,其實很少自主決定……

主持人:對,我們都是被決定。

劉揚銘:我們都是。比方說,當員工時,下一期雜誌要做什麼題目,或下一位客戶的要求,老闆都是直接把案子丟來,我們的責任是執行到好。這樣的過程中,其實是沒有學習到什麼該做?什麼不該做?什麼時間做?用什麼的節奏做完?但這些都是當自由工作者必須學習的。

還記得我剛踏入接案的生活時,一開始心情是非常緊張的,完全不知道能不能這樣生存下去,有什麼案子我全都接啊,後來就想說:欸?這樣跟上班時一樣忙欸……

主持人:可能還更忙。

劉揚銘:對,那這樣就沒有離開公司的意義了。上班時,我已經把自己搞砸,以前還可以怪老闆,現在沒有人可以怪,只能怪自己,這就有點可怕了。我開始思考,自己的工作量到底可以到怎樣的程度,如果量沒辦法這麼多的話,收入夠不夠生存?如果接很多、節奏很趕,感覺還是像加班一樣累。若節奏放慢的話,那收入怎麼辦……

蔡雨辰:那也像「自我認識」的過程:認識「工作」在你的生命中比重為何?在工作裡,你想達到什麼自我實現?跟工作維持怎樣的關係與距離?這都影響後續接案時,你想接怎樣的案子、用怎樣的費用接那些案子,案子除了錢以外,還可以帶來什麼這一類的原則。剛開始時,會一團迷霧,因為我們還在正職工作時,你是受雇嘛,所有的方向、目標都是老闆訂的。

「自由」代表的是,你必須為自己做各式各樣的選擇:選擇何時工作、怎樣的工作、做多少。我覺得我們在學習的是,在台灣現在這個時刻,要用什麼樣的原則、準則做每一項選擇?如果失敗了,怎麼承擔?我可以承擔多少?這都是很重要的。

➤ 得先在公司上班過,還是可以直接當自由工作者呢?

劉揚銘:有個很知名的商管作家查爾斯.韓第(Charles Handy),他比較贊成的是,先有在公司上班的經驗再獨立出來。但我覺得現在時代比較不一樣,互有利弊,我可以分析一下。韓第這樣建議,是因為在正式的企業組織工作過,當你獨立出來成為自由工作者之後,你會比較知道如何跟別人合作。

主持人:比較能夠滿足案主的要求,因為你知道他們的成本結構。

主持人:所以也沒有所謂的生涯規劃?

劉揚銘:對,但這樣的機遇不是每個人都會有的。所以我也一直在想,自由工作到底需不需要有公司的經驗?有的話,會有一些優勢,沒有的話,有時候我也很羨慕沒有公司體制包袱的人,尤其在這種比較需要靠創意的工作環境。

主持人:組織有時候會造成創意的障礙?

劉揚銘:對,就像我寫文章還保留了我一開始受到訓練的架構,我看到很多作家朋友,他們就沒有這種包袱。

➤ 寫信看似小事, 其實也需要有人手把手教你

蔡雨辰:我認為還是要看工作的性質。的確,如果是純文字工作的話,好像可以不用有組織的經驗。可是如果要接的案子比較偏向行銷類或活動執行這種,還是會需要公司裡的訓練,這是很難在學校裡靠社團經驗學到的。比如大型活動的眉角、執行上的KPI、溝通跟協商等等很基本的工作,再比如,如何代表一間公司寫信跟別人溝通。

主持人:這個很重要。

蔡雨辰:我們可能都收過一些很很莫名其妙的email。這些細節我覺得是絕對不會在學校裡學到,都要真的待過一間公司,有個小主管會告訴你,怎麼跟外面的人溝通,我覺得那是滿重要的、組織裡才學得到的經驗。

➤ 自由工作者一定得很有紀律嗎?

劉揚銘:我並不是一個非常有紀律的人。

主持人:因為你比較要求品質?

劉揚銘:不是,但大家好像都覺得我是一個很有紀律的人……

蔡雨辰:有欸!我真的有這種感覺

劉揚銘:可能是因為我知道自己太沒有紀律了,所以才規定自己有某些工作的規則吧。

蔡雨辰:譬如怎樣的規則?

劉揚銘:比如我每天會記錄自己到底做了什麼,我接每一個案子花了多少時間。因為這樣才能換算這個案子的價值,花了多少時間做,划不划算。

主持人:你是按碼表開始記?

劉揚銘:沒有記到那麼細,我是用「天數」,以工作日來計算,這樣比較輕鬆一點。但每個人的方法不一樣,也有人是用小時來記的。一個案子多少酬勞,我會算大概要花幾天做,規定自己在這個時間內把它做完。

➤ 理想與現實如何兼顧?

劉揚銘:說俗氣一點,賺錢的案子非要講效率不可;但如果比較偏創意、創作,或者我真的想跟這位朋友一起合作,我不會計較效率。我會有所區別,賺錢歸賺錢,興趣歸興趣,創作就是放在興趣那塊,那方面就會完全放開,我真的想寫到好,不要計較了。

主持人:錢也不計較嗎?

劉揚銘:不計較啊,你都已經把它當作創作或興趣,就不要計較錢了。但錢就要用賺錢的案子賺到足夠。

➤ 談酬勞仰賴更高明的溝通能力

蔡雨辰:講到報價,我們之前跟朋友或比較年輕的工作者聊時,都會有一些建議,因為談價錢其實需要比較高明的溝通能力。尤其以「稿費」來說,在台灣現在的藝文環境裡,「稿費」這個概念基本上已經落伍了。

主持人:真的嗎?不就是以一次多少錢來算嗎?

蔡雨辰:其實不能這樣算。比如,我今天接了一篇需要5000字篇幅的專題稿,我可能要採訪3個人,就算1個字給我3塊,其實我都覺得不太夠。採訪需要時間,每採訪一個人都要事前做準備,可能要讀過他的書,找歷史資料等等。

其實我們現在是公司嘛,我們可以跟公部門或機構,也就是「甲方」報價時,基本會全部拆開來,讓甲方知道,做出1篇5000字、採訪3人的稿件,要先做研究,那就要有研究費;採訪也需要花時間,如果需要跑到屏東,那一整天都是時間,所以會有採訪費;那車馬費、住宿費也是絕對要的。這樣一個一個累積下來,才會是做這樣工作的費用,而不是只能用稿費計算。

在溝通時,我也碰過一些很好的經驗,也許對方當初開價,真的只用稿費概念計算,可是解釋過後,對方恍然大悟,也會知道真的給太少了,他會再溝通預算。

我覺得這件事不是做不到的,只是我們有沒有能力把工作說明清楚,為什麼這些東西需要費用、酬勞,這樣就有機會談到更多酬勞。

沃時文化2020年開始推出一系列給自由工作者的課程,圖片為過往活動舉隅,近期活動請留意沃時文化 臉書

➤ 堅持酬勞的底線,比較像是,為了可以在台北生活

蔡雨辰:我們這群人滿常倡議,接案的藝文工作者,大家應該將彼此視為一體,一起在這裡生存,不要用價錢貶低自己。這件事情一個人很難做到,它是一個集體。

主持人:因為貶低別人時,你也糟蹋自己。

蔡雨辰:沒錯,應該一起被這個社會重視。

主持人:這樣會不會形成一種壟斷?

蔡雨辰:這應該比較像「工會」的概念。無論如何,那些酬勞、利潤都很難高到哪裡,而這個底限比較是,我們可以在台北生存吧!

對我來說,拒絕一些比較不合理的預算,以前只會回信說「謝謝」,現在有時候會多嘴(或者雞婆),向對方說明為什麼這個預算我們真的沒有辦法。因為希望我們公司出去的東西,可以達到某個水準,所以必須堅持預算的底限,我們會囉嗦、多講一點。●

➤閱讀台北二三事:文化快遞XOpenbook閱讀誌

Openbook閱讀誌特別攜手臺北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞》,用4集「閱讀隨身聽」節目,介紹發生在臺北市的各種藝文大小事,訪問自由工作者、藝文場館、還有藝文節慶揭密等等。本週起連續4週刊登,請別錯過。

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

劉揚銘:對的,也比較知道怎麼談價錢。我有一位朋友,他是影評人,他其實沒有在藝文產業工作做過,但他也可以成為影評人。我認為每個人的狀況不太一樣。他投入大量的時間看電影,然後開始寫文章,在網路上被注意到,當然他也去學校上了一些課,剛好認識這個行業的人,所以開始找他做一些事情,自然而然地變成一位影評人了,他自己跟我分享,他其實從來沒有想過當個「影評人」。

劉揚銘:對的,也比較知道怎麼談價錢。我有一位朋友,他是影評人,他其實沒有在藝文產業工作做過,但他也可以成為影評人。我認為每個人的狀況不太一樣。他投入大量的時間看電影,然後開始寫文章,在網路上被注意到,當然他也去學校上了一些課,剛好認識這個行業的人,所以開始找他做一些事情,自然而然地變成一位影評人了,他自己跟我分享,他其實從來沒有想過當個「影評人」。

話題》三十年後的新眼光:《吉卜力電影完全指南》

近兩年,我注意到新一代的影評人/影迷們,不再人人是宮崎駿迷、對他的作品如數家珍了。這其實也合理:假設最積極看片寫文章的影評新秀平均是24歲,兩年前登場的約莫是1996年次——對他們而言,《神隱少女》(2001)已經是「懂事前」的電影了。那些我輩「看著長大」的、巔峰時期的宮崎駿經典,已經都是過去式,即使聽過(或甚至看過),但畢竟不是他們的鄉愁。

一方面,我明白這是時代必然,深愛電影的我們也許有一半愛的是自己的回憶;另一方面,我一直對如何歸納這兩代間的眼光差異,好奇且困惑著。直到翻開《吉卜力電影完全指南》,意外發現,這本書解決了我許多疑問。

這是一本脫胎自podcast系列的書。2018年夏天,兩位年輕的英國影評麥可.里德(Michael J. Leader)與傑克.康寧漢(Jake Cunningham)創立了《Ghibliotheque》(ジブリ文庫)這個podcast,用18個月時間,一部一部造訪、探討吉卜力工作室所有的長片。

里德與康寧漢都是數位/紙本/影音/文字多棲的評論者,在權威媒體比如《Sight & Sound》、《Little White Lies》、《Empire》與《The Independent》上寫評與製作短片,兩人也都有豐富的podcast經驗。但他們之間有個巨大差異:里德是資深的吉卜力迷,而康寧漢多年來只看過一部《龍貓》。

2001年《哈利波特:神祕的魔法石》上映當時,里德看了同學間輾轉傳閱的《魔法公主》3區DVD(大家還記得DVD是有分區的嗎?),覺得後者比前者厲害。從此,他一部一部蒐集吉卜力作品,不但成為專家、專訪過高畑勳,還在2013年威尼斯影展看了《風起》的國際首映。當他發現自己的同事康寧漢竟然對這間「史上最偉大的動畫工作室」一無所知,「我臉上的表情,我們彼此都終身難忘。」

恰好,2018年夏天,里德正在為英國電視台Film 4的「吉卜力回顧影展」規劃線上宣傳,於是他想:何不把我的熱情全部結合起來?遂有了《Ghibliotheque》這個podcast。

每集節目的前半,里德會簡介電影劇情,並娓娓道來該部作品的創作成因、吉卜力當時的經營階段、相關人物的幕後趣事,以及上映後的票房與口碑。節目後半則是康寧漢的「影評」時間,以初識者的眼光分享感想,給予分析評論。最後還會有個排名單元,兩人一部部為看過的作品排名;節目終了後,里德還會提供一則軼事(trivia)作為彩蛋,比如《天空之城》近年在日本電視台播映,總會在推特上引來瞬間爆量的「#バルス」影迷傳統。

這樣的節目結構,十分完整地延續到《吉卜力電影完全指南》書中,每一部作品都有時代背景介紹,創作和發行的策略,以及放在吉卜力30多年歷史中的意義。原先podcast是兩個聲線溫柔的大男孩自在的對話,他們看片的順序是里德根據主題發想的;收錄成書時則一部部按照年份時序,成了架構清晰的「電影導覽手冊」,也更能觀察到宮崎駿、高畑勳兩位大師與幾位新秀之間輪替、嘗試交棒的意圖軌跡。

對我來說,這本書更重要的價值是:得以透過不只一套、而是兩套全新的眼光,回看這些作品。可想而知,初見這些作品的康寧漢總是驚喜連連,至於身為「專家」的里德,儘管也是帶著崇敬,但他看待吉卜力的角度很值得玩味,和我個人的觀點不盡相同。

譬如,他們對《神隱少女》的收尾略有失望,覺得一切解決得太突然而且交代不清;我則是相信:當千尋「想起一切」之後,宮崎駿在乎的情節動力已經收束完畢,後面的猜謎與歸途都只是「餘韻」,根本不是重點。

譬如,他們心目中的鈴木敏夫像個神祕的英雄,總能想出厲害的行銷策略,或在背後運籌帷幄將資源都打通、佈置到位,是「本podcast的隱藏MVP」。我卻想像他像個無怨無悔的伯樂,因為戀慕兩位夥伴的才華,說什麼都要幫他們鋪好前路,斬除後顧之憂。

譬如,他們指出《輝耀姬物語》對自然生態的描繪及高潮戲的「飛翔」意象,以及《風起》的寫實調性與憂傷、曖昧的結尾,是否意味著宮崎/高畑兩人不知不覺影響了彼此,甚至在向對方致敬?對於認定兩位頑固的老頭在惺惺相惜之餘,根本在創作上帶有競爭意識的我來說,這真是壓根兒不會想到的觀點。

若要用個粗略的分類,可以說:我們(至少我本人)看待吉卜力(尤其宮崎駿)的姿態,是「回望」與「仰望」的,而兩位作者所做的,則是「爬梳」以及(身為評論者必要的)「俯視」。

正因為我輩實在太熟悉宮崎與高畑了,熟悉他們各自的複雜、矛盾、苦惱以及脾性,看到作品中的訊息,都會自動理解為他們思想哲學的冰山一角,只憑一段情節、一句對白,很難說準想要表達什麼。相對地,《吉卜力電影完全指南》的眼光則是從作品去建構作者形象。

這樣的距離感,或許是身為評論者的必要條件。有了這層距離,他們輕易看出從娜烏西卡以降、一脈相承的「宮崎駿女孩」形象,以及《風之谷》和《魔法公主》的精神延續性,甚至是《紅豬》與《風起》的遙遙呼應。他們熱愛高畑勳對階級與身分的觀察,對《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》與《輝耀姬物語》有著極高的評價。他們還指出《神隱少女》和《霍爾的移動城堡》中的愛情關係,跟以往宮崎駿筆下「兩小無猜」的氣味很不一樣,千尋、蘇菲這兩位精神獨立的女性,為了情郎都變得奮不顧身——這點,我還真沒想過。

儘管一再強調每一部都喜歡,但里德與康寧漢最鍾愛的吉卜力作品,是《龍貓》、《魔女宅急便》、《波妞》等等精純而且專心(他們用的詞彙是Laser focused)的小品,以及《螢火蟲之墓》和《紅豬》這樣奠基於歷史的探索。這在書中的字裡行間可以輕易感受到:「它是純然美好的經驗」(龍貓)、「這是吉卜力作品裡最發人深省的一個畫面」(螢火蟲之墓)、「她是所有吉卜力人物的原型」(魔女宅急便)……

20年來,我一直認定即使《神隱少女》是宮崎駿藝術成就的巔峰,但《魔法公主》及其思想核心,才更是他一生創作的追求。如今,《吉卜力電影完全指南》讓我意識到,如果更專心地看作品本身,則這些經典各有它們臻至化境的魅力,這是戴上「脈絡」濾鏡的我反而忽略的。

也是由此,我試著理解開篇提到的新一代影迷們,對吉卜力會是怎樣的感受。拿掉「這是我的童年」的濾鏡後,這些作品就得以各自的主題,與抵擋時間考驗的能力來決勝負了。如果我們都認同,所謂「大師」應該是讓每一代影迷自己去認識和認定、而非無條件地接受前人的公認,那麼這樣一本書,就扮演了很好的輔助。

還有個理由讓我一翻開《吉卜力電影完全指南》就覺得羨慕又嫉妒——去年春天,當我們在為《釀電影》企劃宮崎駿專題的季刊時,發現要拿到劇照的使用授權簡直難如登天。但這本書不但圖文並茂,一張千尋與無臉男在滿目瘡痍的餐廳對峙的大跨頁,圖說寫著:這才叫「跨頁圖案」啊!——如此霸氣,而且識貨,同為粉絲真的只能服氣了。●

Ghibliotheque: Unofficial Guide to the Movies of Studio Ghibli

作者:麥可.里德、傑克.康寧漢(Michael Leader, Jake Cunningham)

譯者:李達義

出版:黑體文化

定價:800元

【內容簡介➤】

作者簡介:

麥可.里德(Michael Leader)

專業作家、廣播人與重度吉卜力粉絲。他的文章散見於《視與聽》(Sight & Sound)和《白色謊言》(Little White Lies)雜誌,也可在Podcast節目《真理與電影》(Truth & Movies)聽到他的聲音。他是小點工作室(Little Dot Studios)的資深製作人,也是英國廣播公司(BBC)iPlayer迷你紀錄片系列作品Inside Cinema、Inside Game的監督。

傑克.康寧漢(Jake Cunningham)

從事電影和廣播相關工作的作家與製片。他在小點工作室的製播內容聚焦於電影的Podcast節目和評論影片。他曾與第四頻道(Channel 4)、柯松電影院(Curzon Cinemas)和英國獨立電影獎(British Independent Film Awards)一起製作Podcast;並為英國廣播公司、《白色謊言》雜誌撰寫電影文章。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量